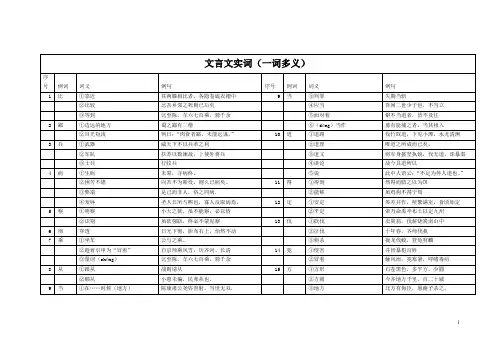

文言实词一词多义例

- 格式:doc

- 大小:55.50 KB

- 文档页数:5

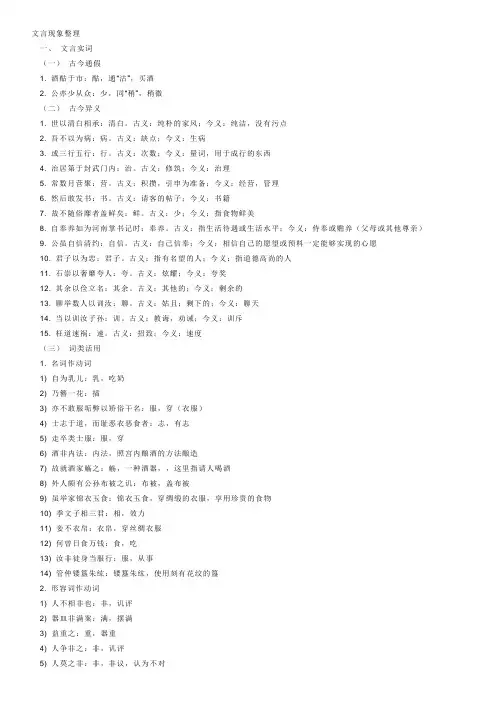

文言现象整理一、文言实词(一)古今通假1. 酒酤于市:酤,通“沽”,买酒2. 公亦少从众:少,同“稍”,稍微(二)古今异义1. 世以清白相承:清白。

古义:纯朴的家风;今义:纯洁,没有污点2. 吾不以为病:病。

古义:缺点;今义:生病3. 或三行五行:行。

古义:次数;今义:量词,用于成行的东西4. 治居第于封武门内:治。

古义:修筑;今义:治理5. 常数月营聚:营。

古义:积攒,引申为准备;今义:经营,管理6. 然后敢发书:书。

古义:请客的帖子;今义:书籍7. 故不随俗靡者盖鲜矣:鲜。

古义:少;今义:指食物鲜美8. 自奉养如为河南掌书记时:奉养。

古义:指生活待遇或生活水平;今义:侍奉或赡养(父母或其他尊亲)9. 公虽自信清约:自信。

古义:自己信奉;今义:相信自己的愿望或预料一定能够实现的心愿10. 君子以为忠:君子。

古义:指有名望的人;今义:指道德高尚的人11. 石崇以奢靡夸人:夸。

古义:炫耀;今义:夸奖12. 其余以俭立名:其余。

古义:其他的;今义:剩余的13. 聊举数人以训汝:聊。

古义:姑且;剩下的;今义:聊天14. 当以训汝子孙:训。

古义:教诲,劝诫;今义:训斥15. 枉道速祸:速。

古义:招致;今义:速度(三)词类活用1. 名词作动词1) 自为乳儿:乳,吃奶2) 乃簪一花:插3) 亦不敢服垢弊以矫俗干名:服,穿(衣服)4) 士志于道,而耻恶衣恶食者:志,有志5) 走卒类士服:服,穿6) 酒非内法:内法,照宫内酿酒的方法酿造7) 故就酒家觞之:觞,一种酒器,,这里指请人喝酒8) 外人颇有公孙布被之讥:布被,盖布被9) 虽举家锦衣玉食:锦衣玉食,穿绸缎的衣服,享用珍贵的食物10) 季文子相三君:相,效力11) 妾不衣帛:衣帛,穿丝绸衣服12) 何曾日食万钱:食,吃13) 汝非徒身当服行:服,从事14) 管仲镂簋朱纮:镂簋朱纮,使用刻有花纹的簋2. 形容词作动词1) 人不相非也:非,讥评2) 器皿非满案:满,摆满3) 益重之:重,器重4) 人争非之:非,讥评5) 人莫之非:非,非议,认为不对3. 使动用法1) 听事前仅容旋马:旋,使……转身2) 远罪丰家:远,使……远离;丰,使……富裕3) 败家丧身:败,使……败4) 至孙以骄溢倾家:倾,使……倾5) 夫俭则寡欲:寡,使……少4. 意动用法1) 士志于道,而耻恶衣恶食者:耻,以……为耻2) 孔子鄙其小器:鄙,以……为鄙3) 吾不以为病:病,以……为缺陷5. 名词作状语1) 何曾日食万钱:日,每天2) 常数月营聚:数月,用几个月3) 昔正考父饘粥以糊口:饘粥,用稀粥4) 汝非身当服行:身,本身5) 锦衣玉食(四)一词多义1、非1) 人不相非也:讥评2) 果、肴非远方珍异:不是2、习1) 家人习奢已久:习惯2) 子孙习其家风:习染3、服1) 亦不敢服垢弊以矫俗干名:穿2) 长者加以金银华靡之服:衣服3) 汝非身当服行:从事4、果1) 果、肴非远方珍异:水果2) 果以富得罪出亡:果然5、及1) 岂庸人所及哉?:赶得上2) 史輶知其及祸:遭到3) 及戌:到了6、行1) 或三行五行:次数2) 汝非徒身当服行:实行7、君子1) 君子寡欲则不役于物:指有地位的人2) 君子以为忠:当时有名望的人8、相1) 又闻昔李文靖公为相:宰相2) 季文子相三君:辅佐9、靡1) 众人皆以奢靡为荣:奢侈2) 故不随俗靡者盖鲜矣:倒下10、鄙1) 以为鄙吝:没见过世面2) 孔子鄙其小气:鄙视11、举1) 虽举家锦衣玉食:全2) 聊举数人以训汝:列举12、恶1) 士志于道,而耻恶衣恶食者:粗陋2) 侈,恶之大也:罪恶二、文言虚词1、以1) 用,拿:长者加以金银华美之服石崇以奢靡夸人2) 表目的,来:亦不敢服垢弊以矫俗干名聊举数人以训汝3) 认为:众人皆以奢靡为荣4) 因为:上以无隐今人乃以俭相诟病是以居官必贿果以富得罪出亡2、乃1) 才:乃簪一花2) 竟然:今人乃以俭相诟病3、然1) 这样:当时士大夫皆然2) 然而:然以功业大4、虽1) 即使:居位者虽不能禁虽举家锦衣玉食2) 虽然:公虽自信清约5、为1) 做:又闻昔李文靖公为相2) 作为:此为宰相听事诚隘6、之1)代词a) 辄羞赧弃去之:代华美之服b) 人争非之:代他c) 忍助之乎:代风俗颓弊这件事2)助词:的:俭,德之共也;侈,恶之大也7、于1) 表对象果止于梨、栗、枣、柿之类一旦异于今日2) 在,表地点:酒酤于市8、或1) 所亲或规之:有的人2) 或三行五行:有时9、也1. 表句中停顿:与其不逊也宁固2. 表判断和肯定:未足与议也三、文言句式1. 判断句1) 俭,德之共也;侈,恶之大也。

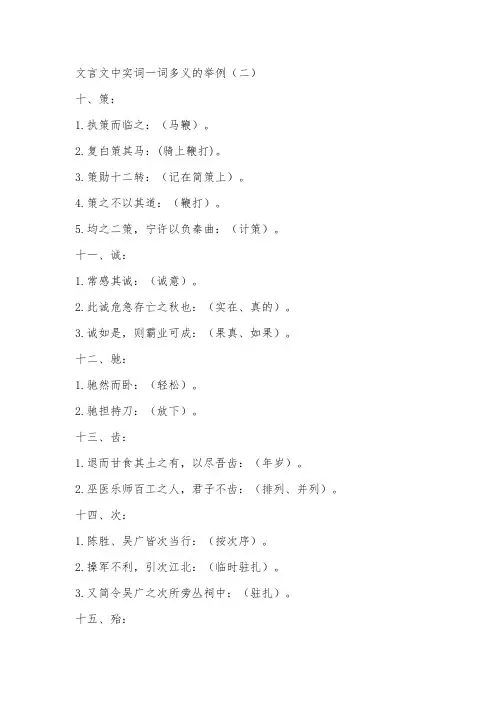

文言文中实词一词多义的举例(二)十、策:1.执策而临之:(马鞭)。

2.复白策其马:(骑上鞭打)。

3.策勋十二转:(记在简策上)。

4.策之不以其道:(鞭打)。

5.均之二策,宁许以负秦曲:(计策)。

十一、诚:1.常感其诚:(诚意)。

2.此诚危急存亡之秋也:(实在、真的)。

3.诚如是,则霸业可成:(果真、如果)。

十二、驰:1.驰然而卧:(轻松)。

2.驰担持刀:(放下)。

十三、齿:1.退而甘食其土之有,以尽吾齿:(年岁)。

2.巫医乐师百工之人,君子不齿:(排列、并列)。

十四、次:1.陈胜、吴广皆次当行:(按次序)。

2.操军不利,引次江北:(临时驻扎)。

3.又简令吴广之次所旁丛祠中:(驻扎)。

十五、殆:1.知己知彼,百战不殆:(危险、败)2.此殆天所以资将军:(大概)。

3.思而不学则殆:(精神疲惫而无所得)。

4.殆有甚焉:(恐怕)。

十六、第:1.日暮,至豪民第门:(大宅子)。

2.必躬造左公第:(家宅)。

3.藉第令毋斩,而戍死者固十六七:(仅仅)。

十七、顿:1.因顿首杖下:(叩地)。

2.兵不顿而利可全:(坏、损)。

3.饥渴而顿踣:(倒下)。

4.顿非前物:(马上、立刻)。

5.数十年之后,甲兵顿弊:(败坏)。

十八、躬:1.我鞠躬不敢息:(身体)。

2.亮躬耕陇亩:(亲自)。

十九、顾:1.顾野有麦场:(回头看)。

2.将军宜枉驾顾之:(看望、拜访)。

3.大行不顾细谨:(顾及、考虑)。

4.三岁贯汝,莫我肯顾:(关心、照顾)。

5.人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉:(却、反而)。

6.顾吾念之:(只是、不过)。

7.顾自民国肇造:(但是)。

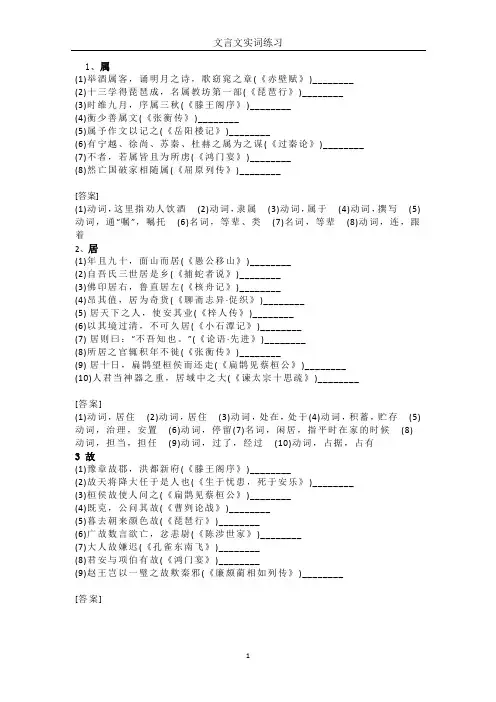

1、属(1)举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章(《赤壁赋》)________(2)十三学得琵琶成,名属教坊第一部(《琵琶行》)________(3)时维九月,序属三秋(《滕王阁序》)________(4)衡少善属文(《张衡传》)________(5)属予作文以记之(《岳阳楼记》)________(6)有宁越、徐尚、苏秦、杜赫之属为之谋(《过秦论》)________(7)不者,若属皆且为所虏(《鸿门宴》)________(8)然亡国破家相随属(《屈原列传》)________[答案](1)动词,这里指劝人饮酒(2)动词,隶属(3)动词,属于(4)动词,撰写(5)动词,通“嘱”,嘱托(6)名词,等辈、类(7)名词,等辈(8)动词,连,跟着2、居(1)年且九十,面山而居(《愚公移山》)________(2)自吾氏三世居是乡(《捕蛇者说》)________(3)佛印居右,鲁直居左(《核舟记》)________(4)昂其值,居为奇货(《聊斋志异·促织》)________(5) 居天下之人,使安其业(《梓人传》)________(6)以其境过清,不可久居(《小石潭记》)________(7) 居则曰:“不吾知也。

”(《论语·先进》)________(8)所居之官辄积年不徙(《张衡传》)________(9) 居十日,扁鹊望桓侯而还走(《扁鹊见蔡桓公》)________(10)人君当神器之重,居域中之大(《谏太宗十思疏》)________[答案](1)动词,居住(2)动词,居住(3)动词,处在,处于(4)动词,积蓄,贮存(5)动词,治理,安置(6)动词,停留(7)名词,闲居,指平时在家的时候(8)动词,担当,担任(9)动词,过了,经过(10)动词,占据,占有3 故(1)豫章故郡,洪都新府(《滕王阁序》)________(2)故天将降大任于是人也(《生于忧患,死于安乐》)________(3)桓侯故使人问之(《扁鹊见蔡桓公》)________(4)既克,公问其故(《曹刿论战》)________(5)暮去朝来颜色故(《琵琶行》)________(6)广故数言欲亡,忿恚尉(《陈涉世家》)________(7)大人故嫌迟(《孔雀东南飞》)________(8)君安与项伯有故(《鸿门宴》)________(9)赵王岂以一璧之故欺秦邪(《廉颇蔺相如列传》)________[答案](1)形容词,旧(2)连词,所以(3)副词,特意,特地(4)名词,原因(5)形容词,衰老(6)副词,故意(7)副词,仍然,还是(8)名词,老交情(9)名词,缘故,原因4 、度(1)内立法度,务耕织,修守战之具(《过秦论》)________(2)一年一度秋风劲(《采桑子·重阳》)________(3)感慨今昔,因自度此曲(《扬州慢》)________(4)试使山东之国与陈涉度长絜大(《过秦论》)________(5)卒其不意,尽失其度(《荆轲刺秦王》)________(6)道不通,度已失期(《陈涉世家》)________(7)万里赴戎机,关山度若飞(《木兰诗》)________(8)而死固付之度外矣(《〈指南录〉后序》)________[答案](1)名词,制度(2)名词,年(3)动词,创制(4)动词,衡量(5)名词,常态(6)动词,估计(7)动词,越过(8)动词,考虑5 知(1)人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)________(2)君何以知燕王(《廉颇蔺相如列传》)________(3)其真不知马也(《马说》)________(4)则知明而行无过矣(《劝学》)________(5)吾与之共知越国之政(《勾践灭吴》)________(6)官知止而神欲行(《庖丁解牛》)________(7)素与副张胜相知(《苏武传》)________(8)两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”(《列子·两小儿辩日》)________[答案](1)动词,知道,懂得(2)动词,了解(3)动词,识别,分辨(4)名词,通“智”,智慧,明智(5)动词,主持,管理(6)名词,知觉,感觉(7)动词,认识,熟识(8)名词,知识6 除(1)寻蒙国恩,除臣洗马(《陈情表》)________(2)扶辇下除,触柱折辕(《苏武传》)________(3)攘除奸凶,兴复汉室(《出师表》)________(4)爆竹声中一岁除(《元日》)________(5)即除魏阉废祠之址以葬之(《五人墓碑记》)________[答案](1)动词,授职(2)名词,台阶(3)动词,清除,去掉(4)动词,逝去,过去(5)动词,清理,修治7 多(1)则无望民之多于邻国也(《寡人之于国也》)________(2)百姓多闻其贤,未知其死也(《陈涉世家》)________(3)迁客骚人,多会于此(《岳阳楼记》)________(4)绝山献多生怪柏(《三峡》)________(5)故传天下而不足多也(《韩非子》)________[答案](1)数量大(2)副词,大多,大都(3)副词,常常,往往(4)副词,多多地,大量地(5)动词,称赞,赞美8 、当(1)对酒当歌,人生几何(《短歌行》)________(2)料大王士卒足以当项王乎(《鸿门宴》)________(3)臣知欺大王之罪当诛,臣请就汤镬(《廉颇蔺相如列传》)________(4)猥以微贱,当侍东宫(《陈情表》)________(5)汉使张胜谋杀单于近臣,当死(《苏武传》)________(6)当其欣于所遇,暂得于己(《兰亭集序》)________(7)匈奴使来,汉亦留之以相当(《苏武传》)________(8)一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)________(9)副有罪,当相坐(《苏武传》)________(10)北邀当国者相见(《〈指南录〉后序》)________(11)当窗理云鬓(《木兰诗》)________(12)当与秦相较,或未易量(《六国论》)________[答案](1)动词,面对(2)动词,对等,比得上(3)动词,应当(4)动词,担当,担任(5)动词,判处(6)副词,在,正在(7)动词,相抵(8)动词,把守(9)动词,应当(10)动词,主持(11)介词,对着,面对(12)连词,通“倘”,如果9 易(1)秦王以十五城请易寡人之璧(《廉颇蔺相如列传》)________(2)阴阳易位,时不当兮(《涉江》)________(3)冯唐易老,李广难封(《滕王阁序》)________(4)贼易之,对饮酒,醉(《童区寄传》)________(5)由是贼中险易远近虚实尽知之(《李愬雪夜入蔡州》)________(6)他植者则不然,根拳而土易(《种树郭橐驼传》)________(7)岂得之难而失之易欤(《伶官传序》)________[答案](1)动词,交换(2)动词,改变,变换(3)形容词,容易,与“难”相对(4)动词,轻视(5)形容词,平坦(6)动词,更换(7)形容词,容易10 、事(1)敏于事而慎于言(《论语·学而》)________(2)若事之不济,此乃天也(《赤壁之战》)________(3)延及孝文王、庄襄王,享国之日浅,国家无事(《过秦论》)________(4)奉事循公姥,进止敢自专(《孔雀东南飞》)________(5)安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜(《梦游天姥吟留别》)________(6)赵太后新用事,秦急攻之(《触龙说赵太后》)________(7)著我绣夹裙,事事四五通(《孔雀东南飞》)________(8)舞阳侯樊哙者,沛人也。

小学六年级必学文言文(名词篇+实词用法+多义词)本文档旨在帮助小学六年级学生研究和理解文言文中的名词用法,实词用法以及多义词的意义。

名词篇1. 主谓名词- 概念:主语和谓语之间用作主体的名词。

- 例子: `吾学文言编撰也。

`(我研究文言编撰。

)2. 宾语名词- 概念:作为动词宾语的名词。

- 例子: `余谓无文以言礼。

`(我认为没有文学就无法表达礼仪。

)3. 定语名词- 概念:修饰名词的名词。

- 例子:`世间无是非者,然心所生焉。

`(世间没有是非之事,只有人心所生出来的。

)4. 状语名词- 概念:表示时间、地点、原因等的名词。

- 例子: `生于忧患,死于安乐。

`(生于忧患之中,死于安逸之中。

)实词用法1. 动词- 概念:表示人或物的动作、状态、发生变化。

- 例子:`患之必远也,奉诸己以智也。

`(是因为害怕才远离,以己之智慧来救自己。

)2. 形容词- 概念:表示人或物特征、性质、状态的词。

- 例子: `人世间最宝贵的是实事求是。

`(在人间最珍贵的是实事求是。

)3. 副词- 概念:修饰动词、形容词、其他副词的词。

- 例子: `我心向阳,笑口常开。

`(我心境积极向上,笑脸常开。

)多义词1. 心- 意义1:心灵、内心。

- 例子:`养心莫善于寡欲。

`(养心最好的方法是减少欲望。

)- 意义2:意志、思想。

- 例子: `修身齐家治国平天下,取诸身,心之所系也。

`(修身齐家治国平天下,一切从个人做起,从心开始。

)2. 生- 意义1:诞生、出生。

- 例子:`夫人生,亦以此为本。

`(为人生,也是从此开始。

)- 意义2:产生、形成。

- 例子: `德可以化身,孝可以生事。

`(德行可以造就成功,孝顺可以引发各种事务。

)3. 学- 意义1:研究、修养。

- 例子: `学如不及,则疑而议;学如不能,则悔而止。

`(研究如果没有达到目标,就会产生疑问和讨论;研究如果没有达到能力,就会产生后悔并停止。

)- 意义2:研究、探索。

- 例子: `温故而知新,可以为师矣;未知而学,可以为友矣。

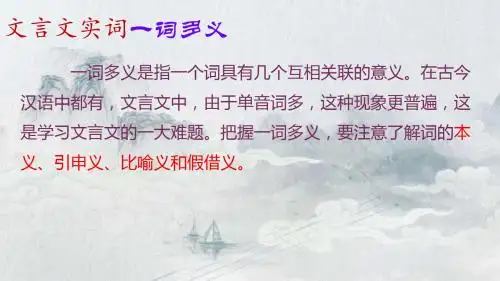

文言实词精讲一、文言实词主要出题点:一词多义、古今异义、通假字、偏义复词、词类活用等。

通假字:通假字是古人在书写时用同音代替的办法写成的别字,有三种情况:一是同音通假,如“以”通“已” ;二是双声通假(两个字声母相同),如“胡”通“河”;三是叠韵通假(两个字韵母相同)如“属”通“嘱”等。

这是古汉语中特有的一种语言现象,我们在课本中常见的通假字表现形式为“X 通X” (或“X 同X” )。

通假字与本字一定是音同或音近的,联系上下文字意思讲不通时,可考虑该字为通假字。

值得注意的是,通假字是约定俗成的,不能随意指定某字为通假字。

高考文言文高频通假字:案:同“按”;审察,察看。

动词。

“召有司案图,指从此以往十五都予赵。

” 板:同“版”;字版。

名词。

“板印书籍,唐人尚未盛为之。

”暴:同“曝”晒。

动词。

“虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

” 暴:同“曝”暴露,显露。

动词。

“思厥先祖父,暴霜露,” 倍:通“背”,背叛,忘记。

动词。

“愿伯具言臣之不敢倍德也。

” 被:同“披”;覆盖在肩背上,动词。

“廉颇为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马。

” 不:同“否”;不。

副词。

“或师焉,或不焉。

” 不:同“否”;吗。

疑问语气词。

“察王以十五城请易寡人之璧可予不?” 雠:同“仇”;仇敌,仇人。

“及仇雠已灭,天下已定” 从:同“纵”;合纵,联合抗秦。

动词。

“其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

” 从:同“纵” ;与“横”相对,“合从缔交,相与为一。

” 从:同“纵” ;与“横相对,“赵使平原君求救,合从于楚。

” 当:通“挡”;抵挡。

动词。

“非刘豫州莫可以当操者。

” 度:同“渡” ;渡过,越过。

动词。

“一夜飞度镜湖月” 。

颁:通“班”;“斑”;头发花白。

形容词。

“颁白者不负戴于道路矣。

” 偏义复词:偏义复词由两个字组成,只有一个字表示意义,另一个字只作陪衬。

例如:“契阔谈宴,心念旧恩。

”“契阔”中的“契”是投合,“阔”是疏远,在这里是偏义复词,偏用“契”的意义。

文言文实词一词多义之(长)的用法

长

cháng

(1)名词。

①长度。

舟首尾长约八分有奇。

《核舟记》

②高度。

孔子长九尺有六寸。

《史记》

③长处,专长。

兼花之长而各去其短。

《芙蕖》

(2)形容词。

①长的。

北市买长鞭。

《木兰诗》

②高的。

今日被驱谴,小姑如我长。

《孔雀东南飞》

③久。

天长地久有时尽。

《长恨歌》

④远。

道阻且长。

《诗经》

⑤大。

愿乘长风破万里浪。

《南史》

⑥辽阔。

秋水共长天一色。

《滕王阁序》

(3)动词。

擅长。

西人长火器而短技击。

《冯婉贞》

(4)副词。

常,经常。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

杜甫《蜀相》zhǎng

(1)动词。

①生长。

用叶者取叶初长足时。

《采草药》

②抚育。

长吾女与汝女,待其嫁,如此而已。

《祭十二郎文》

③增进。

教学相长。

《学记三则》

(2)形容词。

①年龄大。

孰与君少长。

《鸿门宴》

②排行第一的。

而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口。

《石钟山记》(3)名词。

头领。

以三宝勇而多艺,推为长。

《冯婉贞》。

文言文实词一词多义之(被)的用法被

(1)名词。

被子。

一日昼寝帐中,落被于地。

《杨修之死》(2)动词。

①覆盖。

大雪逾岭,被南越中数州。

《答韦中立论师道书》

未几,成归,闻妻言,如被冰雪。

《促织》

②遭受,遇到。

秦王复击轲,被八创。

《荆轲刺秦王》

世之有饥穰,天之行也,禹、汤被之矣。

《论积贮疏》

③施加,施及。

去乱而被之以治。

《荀子·不苟》

(3)介词。

表示被动。

信而见疑,忠而被谤。

《屈原列传》(4)pī,通"披",动词。

①穿在身上或披在身上。

将军身披坚执锐。

《陈涉世家》

②披散,披着。

屈原至于江滨,被发行吟泽畔。

《屈原列传》。

文言实词一词多义例

彼竭我赢,故.克之(所以)创业未半而中道.崩殂(路途,道路公问其故.(原因)以咨诹善道.(道理)

故桓侯故.使人问之(特意)道策之不以其道.(方法)两狼之并驱如故.(旧,原来)得道.多助(施仁政)

故.虽有名马(因此)不足为外人道.也(说)

夫.大国,难测也(发语词)予观.夫巴陵胜状(观看)

夫非夫.人之物而强假(那)观以俟夫观.人风者得焉(考察)其夫.呓语(丈夫)姑俟异日观.云尔(看)

荷担三夫.(成年男子)此则岳阳楼之大观.(景象)

策.勋十二转(简牍)群响毕.绝(全部)

策策.之不以其道(鞭打)毕毕.力平险(竭尽)执策.而临之(马鞭)此印者才毕.(完毕)

诚此诚.危急存亡之秋(确实)苟.全性命于乱世(苟且,姑且)帝感其诚.(真心实意)苟.富贵(假如)

薄薄.如钱唇(不厚)毒.之乎(怨恨)薄.暮冥冥(迫近)赋敛之毒.(毒害)

蜀之鄙.有二僧(边境)其一犬坐.于前(坐着)

鄙肉食者鄙.(鄙陋,目光短浅)坐但坐.观罗敷(因为,由于)先帝不以臣鄙.(见识浅陋)坐.中数千人(在座)

顾.不如蜀鄙之僧哉(反而,难道)或以为死,或以为亡(有的人)顾三顾.臣于草庐之中(探望,拜访)或或异二者之为(或许,也许)顾.野有麦场(回头看)而或长烟一空(有时)

赋更若役,复若赋(赋税)及及郡下,诣太守(到)岁赋其二(征收)若有作奸犯科及为忠善者(和)

几死者数矣(将近)生于忧患(生存)

几几欲先走(几乎)生而乡邻之生日蹙(生活)禽兽之变诈几何哉(多少)君将哀而生之乎(使之生存)

貌若甚戚者(好象)其所为予群从所得(得到)

天涯若比邻(好象)宫使驱将惜不得(能,办法)

若更若役,复若赋(你)得然得而腊之以为饵(捕得)惟予之公书与张氏之吝书各不相类(好象)以俟夫观人风者得焉(了解,知道)若有作奸犯科及为忠善者(如果)得之心而寓之酒也(领略)

曾不若孀妻弱子(如)得道多助(施行)

就持就火炀之(接近)比

瞬息可就(完成)其两膝相比者(靠近)

市欲至宛市(集市)敌恐前后受其敌(攻击)愿为市鞍马(买)盖以诱敌(敌人)

稍稍出近之(渐渐)时天时不如地利(时令,气候)其船背稍夷(稍微)时而献焉(到时候)

更若役,复若赋(赋税)公等遇雨(你们诸位,对对方敬称)赋太医以王命聚之,岁赋其二(征收)公惟予之公书与张氏之吝书各不相类(刻唐贤今人诗赋于其上(一种文体)同别人共用)

忠之属也(类属)居十日,扁鹊复见(过了)

属司命之所属(管)居面山而居(居住)

神情与苏黄不属(类似)居庙堂之高,则忧其民(处在)

属予作文以记之(通“嘱”)居在者椎髻仰面(坐着)

一鼓作气(第一次)卜者知其旨意(意图)

一通计一舟(全)意意暇甚(神情)

一碧万顷(一片)意将隧入(想)

而或长烟一空(完全,都)醉翁之意不在酒(情趣)

桓侯故使人问之(派)止有剩骨(只)

使必能使行陈和睦(让)止一狼得骨止(停下)宫使驱将惜不得(使臣)笑而止之(阻止)

次陈胜吴广皆次当行(按次序排比编列)前狼不敢前(上前)

又间令吴广之次所旁丛祠中(停留,驻扎)起一犬坐于前(前面)

项燕为楚将,数有功(屡次)食之不能尽其材(喂)

数车六七百乘,骑千余,卒数万人(几)食退而甘食其土之有(吃)皆数友出东直(几个)身上衣裳口中食(食物)

军书十二卷(征兵的名册)殚其地之出(生产的粮食等)

乃丹书帛曰“陈胜王”(王)出则无敌国外患者(国外)

书得鱼腹中书(字条)出水落石出(显露)

黄生允修借书(书本)出淤泥而不染(长出)

退退而甘食其土之有(回家)卒而卒赖其力以脱于虎豹之秦(终于)是进亦忧,退亦忧(离开朝廷)卒买鱼烹食(士卒)

鞠躬尽瘁,死而后已(停止)择其善者而从之(学习)

已操蛇之神闻之,惧其不已也(停止)从一狼乃从(跟从)

可以已大风,挛、痿(治愈)使舍船,从口入(顺、从)

向吾不为斯役,则久已病矣(已经)民弗从也(依从)

虽故虽有名马(即使)志处处志之(做标志,动词)虽有千里之能(虽然)寻向所志(标志,名词)

河曲智叟亡以应(“亡”通“无”)客请与予对局,予颇易之(轻视)亡或以为死,或以为亡(逃亡)易然试易地以处(交换)此诚危急存亡之秋(灭亡)辙欲易置之(改换)

寻寻向所志(寻找)索索下,不复听之(要求)寻病终(不久)使人索扁鹊(寻找)

不教胡马度阴山(过)忽然抚尺一下(量词)

度度已失期(估计)下烟花三月下扬州(下行)崔九堂前几度闻(次)不耻下问(地位低下的人)

万里赴戎机,关山度若飞(跨越)甫下数子(下棋)

中间力拉崩倒之声(夹杂)不治将益深(将要)

间又何间焉(参与)将宫使驱将惜不得(用在动词后无实义)又间令吴广之次所旁丛祠中(暗暗地)出郭相扶将(扶持)

此则岳阳楼之大观也(雄伟)虽人有百手,手有百指(手指,名词)大忽一人大呼(大声)指不能指其一端(指明,动词)又一大儿醒(年纪大)卜者知其指意(同“旨”,意图,名词)定伯曰:“大善”(很,非常)卒中往往语,指目陈胜(指点,动词)

忽然抚尺一下,群响毕绝(停止)山不在高,有仙则名(出名)

绝率妻子邑人来此绝境(与世隔绝)名不能名其一处(说出)

以为妙绝(极点)名之者谁?太守自谓也。

(命名)

佛印绝类弥勒(极、很)并自为其名(名字)

指通豫南(到达)相两岸青山相对出(互相)

政通人和,百废具兴(通达)眈眈相向(一方向着另一方)

通初极狭,才通人(通过)微斯人,吾谁与归(通“无”,没有)鸣之不能通其意(通晓)微微闻有鼠作作索索(隐约)

中通外直(贯通)东坡现右足,鲁直现左足,各微侧(略微)伐伐薪烧炭南山中(砍伐) 病君之病在肌肤(疾病) 穷乐亦无穷(穷尽) 齐师伐我(攻打) 则久已病矣(困苦不堪) 欲穷其林(走完)

作百千齐作(一起) 居居十日(停留) 从战则请从(跟从) 火齐之所及也(通”剂”药剂) 与吾祖居是乡(居住)民弗从也(依从)

然汪然出涕(……的样子) 且年且九十(将近) 好秦氏有好女(美貌)

然则北通巫峡(这样) 且焉置土石(况且) 医之好治不病以为(喜欢)

而惴惴焉摩玩之不已(样子)上使外将兵(带领)

今其室十有一焉(了)项燕为楚将(将领)

谨食之,时而献焉。

(蛇)将

且焉置土石(哪里)不治将恐深(要)

焉永之人争奔走焉(在这件事)宫使驱将惜不得(助词,无实义) 以俟夫观人风者得焉(这-“说”)

或以为死,或以为亡。

(有人)请臣是以无请也(过问)而不知太守乐其乐(享乐;所乐的事)或或异二者之为(或许)曹刿请见(请求)乐山水之乐(乐趣)而或长烟一空(有时)战则请从(请让我)不亦乐乎(快乐)

文言虚词一词多义

君将哀而生之乎(指代人;我)

用作代词有数刀毙之(指代物:狼;它)以光先帝遗德(用来)操蛇之神闻之(指代事:愚公挖山这件事)何以战(凭,靠)

用作介词悉以咨之(拿来)小大之狱(相当于“的”)故临崩寄臣以大事(把)

无丝竹之乱耳(主谓间,无实义)虽不能察,必以情(根据)用作助词何陋之有(宾语前置的标志,无实义)

公将鼓之(用于补足音节,无实义)

马之千里者(定语后置的标志,无实义)以啮人,无御之者(如果):送孟浩然之广陵属予作文以记之(来)

用作连词而吾以捕蛇独存(因为)惧其不已也(他)是以先帝简拔(因为)

其两膝相比者(他们的)以塞忠谏之路也(以致))食之不能尽其材(它的)

其利三世(这件事)用作动词:或以为死,或以为亡(认

以手拂之,其印自落(那些)未尝不叹息痛恨于桓灵也(对)(指示代词)不能指其一端(其中的)苟全性命于乱世(在)其人视端容寂(那)欲报之于陛下也(向)

舜发于畎亩之中(从)其如土石何(加强反问语气)(用作介词)苛政猛于虎也(比)

其喜洋洋者矣(加强肯定语气)故天将降大任于是人也(给)

其真无马邪(难道,表反问语气)指通豫南,达于汉阴(到)

其真不知马也(恐怕,表推测语气)则人之食于虎也(被)

其始,太医以王命聚之(助词,无实义)

望之蔚蓝而深秀者,琅琊也(又,并列连词)

得而腊之以为饵(表连动)

聚室而谋曰(表承接连词,可译为”然后””就”)

面山而居(状语连词,表修饰)

而山不加增(但是,转折连词)

用作连词)环而攻之而不胜(却,转折连词)

征于色,发于声,而后喻。

然则何时而乐耶(表条件关系连词)

然后知生于忧患,而死于安乐也(表并列连词)

黑质而白章(表并列连词)

渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者(并且,递进关系连词)

富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之(如果,假设关系连词)

不足为外人道也(对,表对象)

(用作介词)尚思为国戍轮台(替)

山峦为晴雪所洗(被)

行拂乱其所为(行)

(用作动词)故为之说,以俟夫观人风者得焉(写)

或异二者之为(心理活动)

今吾嗣为之十二年(做)

自名为罗敷(叫)

乃不知有汉,无论魏晋(竟然)

乃悟前狼假寐,盖以诱敌(才)

入则无法家拂士(表假设关系,相当于“如果”“假如”)(用作连词)战则请从(表承接关系,“就”)

更若役,复若赋,则何如(表承接关系,“那么”)

:此则岳阳楼之大观也(用于加强语气,相当于“就、就是”)。