第三章 知觉和模式识别

- 格式:ppt

- 大小:1.66 MB

- 文档页数:16

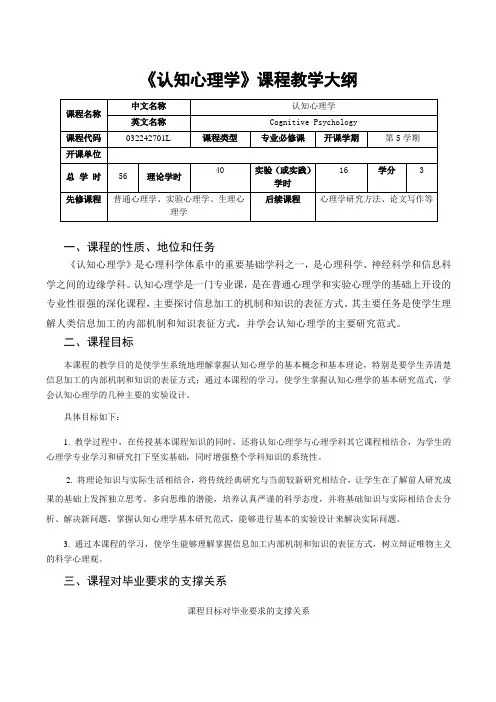

《认知心理学》课程教学大纲一、课程的性质、地位和任务《认知心理学》是心理科学体系中的重要基础学科之一,是心理科学、神经科学和信息科学之间的边缘学科。

认知心理学是一门专业课,是在普通心理学和实验心理学的基础上开设的专业性很强的深化课程,主要探讨信息加工的机制和知识的表征方式。

其主要任务是使学生理解人类信息加工的内部机制和知识表征方式,并学会认知心理学的主要研究范式。

二、课程目标本课程的教学目的是使学生系统地理解掌握认知心理学的基本概念和基本理论,特别是要学生弄清楚信息加工的内部机制和知识的表征方式;通过本课程的学习,使学生掌握认知心理学的基本研究范式,学会认知心理学的几种主要的实验设计。

具体目标如下:1. 教学过程中,在传授基本课程知识的同时,还将认知心理学与心理学科其它课程相结合,为学生的心理学专业学习和研究打下坚实基础,同时增强整个学科知识的系统性。

2. 将理论知识与实际生活相结合,将传统经典研究与当前较新研究相结合,让学生在了解前人研究成果的基础上发挥独立思考、多向思维的潜能,培养认真严谨的科学态度,并将基础知识与实际相结合去分析、解决新问题,掌握认知心理学基本研究范式,能够进行基本的实验设计来解决实际问题。

3. 通过本课程的学习,使学生能够理解掌握信息加工内部机制和知识的表征方式,树立辩证唯物主义的科学心理观。

三、课程对毕业要求的支撑关系课程目标对毕业要求的支撑关系注:毕业要求为1.师德规范 2.教育情怀3.保教知识 4.保教能力 5.班级管理 6.综合育人7.学会反思8.沟通合作四、课程学时分配建议课程学时分配五、课程内容及要求六、教学方法本门课程的特点是综合性强、具有学科交叉的特点,学生必须要有生物学、心理学实验设计、心理统计等方面的基础知识。

认知心理学的教学主要采用讲授与实验相结合的方式进行,教师结合实验进行理论知识的讲解,学生应该积极结合实践思考问题。

为了加强学生记忆和理解课程内容的理解,可用多媒体手段让学生观看相关认知神经科学的视频了解不同心理活动的生理基础及脑机制,还可以结合实验让学生亲手尝试各种实验范式,在实践中注重理论知识的应用,锻炼学生综合、系统地理解所学的理论知识。

认知心理学课后题认知心理学课后题整理第一章概述:从广义上讲,认知心理学主要探讨人类内部心理活动过程、个体认知的发生与发展,以及对人的心理事件、心理表征和信念、意向等心理活动的研究。

狭义的认知心理学就是信息加工心理学。

:口语报告是让被试在从事某种活动的同时或之后,将头脑中进行的心理活动操作过程用口语表达出来,主试记录下来,并根据有关结果对被试心理活动规律进行研究。

1、为什么认知心理学也叫信息加工心理学?P3:广义认知心理学包括信息加工心理学。

狭义的认知心理学指的就是信息加工心理学。

它将人的认知过程类比为计算机,以信息加工的观点为核心研究人类认知的心理学,也叫信息加工心理学,包括感知、注意、表象、学习记忆思维和言语等。

2、认知心理学的三种研究取向之间有何异同?P15:(1)它们都是认知心理学的研究范式,都在不断发生着变化。

(2)信息加工研究取向奠定了认知心理学的理论基础,(3)联结主义研究取向帮助我们深入了解大脑与认知过程之间的关系,(4)而生态研究取向则从更加整体的观点认识人的认知过程。

3、如何通过计算机工作过程来模拟人的认知过程?(1)把人的认知操作编制成计算机程序。

(必须有层次的、逻辑严密的、可运行的。

)(2)在计算机上进行实验验证,从中观察和了解人的认知活动过程在辨别、比较、分析、推理和解决问题上的心理活动过程。

第二章注意过程:是一种需要应用注意的加工,其容量有限,可灵活地用于变化着的环境。

这种加工是受人有意识地控制的,故称作控制性加工或注意性加工。

:是不受人所控制的加工,无需应用注意,没有一定的容量限制,而且一旦形成就很难予以改变。

是平行的,可同时处理两个或多个项目,主要用在容易的、涉及高度熟悉项目的任务中。

:当两个或两个以上的物体同时出现在眼前时,我们常常只注意其中一个物体,而不是全部。

——注意的选择性。

(对个人很重要的词语会被注意到)感觉登记选择性过滤器觉察器短时记忆反应反应过滤器模型(知觉选择模型):来自外界的信息是大量的,人的高级中枢的加工能力有限,避免系统超载,需要过滤器加以调整,选择一些信息进入高级分析阶段,通过过滤的信息,被进一步加工而被识别和贮存,其余信息暂存于某种记忆中,然后迅速消退。

认知心理学知识要点第一章概述认知与认识的区别和联系联系:二者都是主体对客观事物的反映过程,都是信息的获得和使用过程。

区别:认知客观性强,认识主观性强。

“认知”比“认识”更适合用于描述信息加工过程。

认识主要用于哲学领域,认知主要用于心理学领域。

信息加工取向与联结主义取向的要点加工:认知主义/符号加工取向诞生:上个世纪60年代。

假设:以计算机为隐喻。

知识和信息在大脑中以符号语义表征形式存在(如计算机的二进制),认知加工就是符号加工或符号运算。

符号信息按照时间顺序加工——串行加工。

解释水平:心理水平/认知水平,处理的是已经表征的信息。

联接:诞生:上个世纪80年代。

假设:以“神经网络”为隐喻,认为知识和信息在大脑中以神经元联结特性和活动特性来表征(分布式表征),认知加工就是神经网络的并行加工。

很多应用是“人工神经网络”的模拟。

解释水平:介于神经与表征水平之间,处理的是尚未表征的“亚概念”,能解释心理的初始表征。

口语报告法的特点:首先,它采用了现代化的录音技术,对被试的口语报告进行完整的实时记录。

在把录音记录转换成文字以后,研究者就可能根据课题需要,分析心理过程的任何一个部分,同时也可能系统地考察口语报告数据的可靠性程度;其次,认知信息加工模型理论的,,为口语报告数据的采集、加工、编码和分析提供了充分的理论依据;第三,根据口语报告的分析数据,可以进行计算机模拟研究,看其能否再现人类的认知加工过程。

大脑认知过程和计算机处理信息过程有何相似之处:具有输入符号、输出符号、储存符号、复制符号、建立符号结构和依靠已掌握的符号操作系统完成行为的6个功能。

第二章注意过程注意概念中的集中和指向的理解:集中是指内部心理资源的聚集和紧张性,而指向是指心理活动对特定对象的选择性定向。

集中往往是内部的,基于任务的;指向往往是基于外部对象的。

注意的四个品质:注意的广度(范围)注意的稳定性,注意的分配(同时注意)注意的转移(指向转移)证明衰减器模型的实验设计注意的选择反应模型第三章知觉与模式识别经典的知觉理论如何解释知觉过程?人类具有不需学习的整体知觉组织机制,使我们可以将外部刺激以整体而非部分的方式知觉为“完形”。

第三章知觉与模式识别1知觉1.1知觉概述1.1.1知觉的定义感觉:感觉器官和神经系统检测、接受和表征刺激能量的过程,是对刺激的基本形式的最初体验。

知觉:对信息进行加工、组织和解释过程,从而把感觉信息转化为可理解的、有意义的符号、物体或者事件。

1.1.2知觉的种类:按知觉时起主导作用的感官特性分:视知觉、听知觉、触知觉、嗅知觉、味知觉按人脑反映的事物特性分:空间知觉:物体的大小、形状、方位和距离时间知觉:事物的延续性和顺序性运动知觉:物体在空间的位移1.1.3知觉的特性:整体性:知觉过程中,人们不是孤立地反映刺激物的个别特性和属性,而是反映事物的整体和关系。

实用性:在多种可能的结构中,人们总是倾向于将其知觉成一个最简单、最稳定的形状。

理解性:知觉不是被动的登记知觉对象的特点,而是以过去的知识经验为依据,力求对知觉对象做出某种解释。

恒常性:当知觉的客观条件在一定范围内改变时,我们的知觉映象在相当程度上仍保持它的稳定性。

选择性:在通常情况下,人们总是会选择知觉图形中的一部分元素作为对象,而另一部分作为背景。

1.2知觉的格式塔组织原则接近律:空间上彼此接近的元素容易被知觉成为一个整体。

相似律:视觉上相似的元素容易被知觉成为一个整体。

良好连续:具有良好连续的线段容易被知觉成为一个整体。

封闭律:人们倾向于将各个元素知觉为一个封闭的整体。

共同命运:人们倾向与把运动方向或变化趋势相同的元素知觉成为一个整体。

其他原则:共同领域、特定连接1.3几种知觉现象1.3.1深度知觉:察觉距离,把物体知觉为三维的能力。

深度知觉的线索:单眼线索:单眼肌肉线索(调节)、对象的重叠、相对大小、结构级差、线性透视、空气透视、运动透视、运动视差双眼线索:双眼肌肉线索(辐合)、双眼视差1.3.2错觉:知觉对比(大小、长度、亮度、方向)、主观轮廓、不可能图形关于错觉的解释:眼动理论、神经抑制理论、深度加工和恒常性误用理论1.4知觉理论与知觉加工1.4.1知觉理论:Gibson的直接知觉理论:知觉是直接从外界刺激中提取有效信息。