地球上的水分循环和水量平衡

- 格式:pptx

- 大小:1.81 MB

- 文档页数:19

绪论第一章地球上的水分循环与水量平衡第一节地球上的水资源一、水在地理环境中的地位和作用水是地球表面分布最广和最重要的物质,并作为最活跃的因素始终参与地球地理环境的形成和发展过程,在所有自然地理过程中都不可或缺。

拥有由大量水体组成的水圈,使地球在太阳系九大行星中显得与众不同,得天独厚。

正是因为有水,我们星球的地理环境才变得丰富多彩,充满生机。

二、地球上的水资源地球上除了存在于各种矿物中的化合水、结合水,以及深部岩石所封存的水分以外,海洋、河流、湖泊、地下水、大气水分和冰,共同构成地球的水圈。

其中海洋是水圈的主体,其面积约占全球表面积的71%,地球上的水有97%以上在海洋中。

陆地水虽然相对少得多,但在自然地理环境中仍然是重要的组成部分。

关于地球的总水量,有许多不同的估计种。

1970年国际水文学会认为地球上水的总体积接近15*108km3,并且把各部分水量在地球表面上的平均深度,定义为它们的当量深度,据估计,海水当量深度约为2 700、2 800 m,冰和雪约为50 m,地下水大约15 m,陆地水0.4—1 m,大气中平均水汽含量的当量深度为0.03 m。

UNICEF提出了另外一组数据,即海水总量13.5*108km3;大气水分13 000km3;河流、湖泊与湿地207 000km3;雪与冰27000 km3;土壤水45 000km3;地下水8.2*106km3。

其中雪与冰的数字明显偏小,竟不及国际水文学会公布数字的10%。

我们只能猜测其中或未含大陆冰盖,或少一个零。

有报道说,现在每年仍有660 km3的水从地幔溢出进入地表。

同时,陨石和宇宙尘每年还带给地球约1.5 km3水。

1995年波拉卫星升空后发现每天都有数千个小屋子一样大的“雪球”落入地球高空1 000—20 000km处被分解为云,最终成为地球水量来源。

据估计,仅这一部分水,每1万----2万年就可使地球海平面升高3cm。

第二节地球上的水分循环一.水分循环定义:地球上或某一区域内,在太阳辐射和重力的作用下,水分通过蒸发、水汽输送、降水、入渗、径流等过程不断变化、迁移的现象。

第二章行星地球第一节地球的宇宙环境1光年:光在真空中一年时间锁经过的驱离为1光年。

2.天文单位:1天文单位即日地平均距离,约14960万km,用于测定太阳系天体的距离3.行星:指位于围绕太阳轨道上,有足够大的质量来克服固体应力以达到流体静力平衡的形状(近于球形),以及清空了其轨道附近区域的天体。

4.矮行星:指位于围绕太阳轨道上,有足够大的质量来克服固体应力以达到流体静力平衡的形状(近于球形),还没有清空其轨道附近区域以及不是一颗卫星的天体。

5.太阳系小天体:其余所有围绕太阳运转又不是卫星的天体。

6.柯伊伯带:沿黄道带平面的一个带状天区内,存在10亿至100亿颗以冰态为主要成分的小天体绕太阳公转。

是众多小行星和彗星的发源地。

是40多亿年前太阳系形成时留下的遗物,是太阳系的“化石”。

7.食分:一是表明日、月被掩食的程度,即食分愈大,被遮掩的面积愈大;二是表明日、月食过程的时间长短,即食分愈大,日、月食过程的时间愈长。

第二节地球的运动1.恒星日:某地经线连续两次通过同一恒星(或春分点)与地心连接的时间间隔。

2.太阳日:日地中心连线连续两次与某地经线相交的时间间隔。

3.时区:使用同一种时间制度的区域。

4.区时:本区中央经线的地方平时,作为区内使用的标准时。

5.恒星年:地心连续两次通过黄道同一恒星的时间间隔,年长为365.2564日。

也是地球公转的正周期。

6.黄道:地球的轨道平面无限扩大与天球相交的大圈。

是地球日心天球投影,与天赤道有23°26′的交角。

7.春分点:黄道与天赤道有两个交点,其中太阳向西向东作用年视运动时,从南半球进入北半球的交点。

第三节地球的形状和结构1.大地水准面:全球静止海面,是假设占地表四分之三的海洋表面完全处于静止的平衡状态,并将其延伸通过陆地内部所得到的全球性的连续的粉笔曲面,曲面上处处与铅垂线垂直。

它是陆地上海拔的起算面。

第二章地壳第一节地壳的组成物质1.矿床:包括成矿作用和经济技术开发因素的变化,其范围随科技的进步不断扩大。

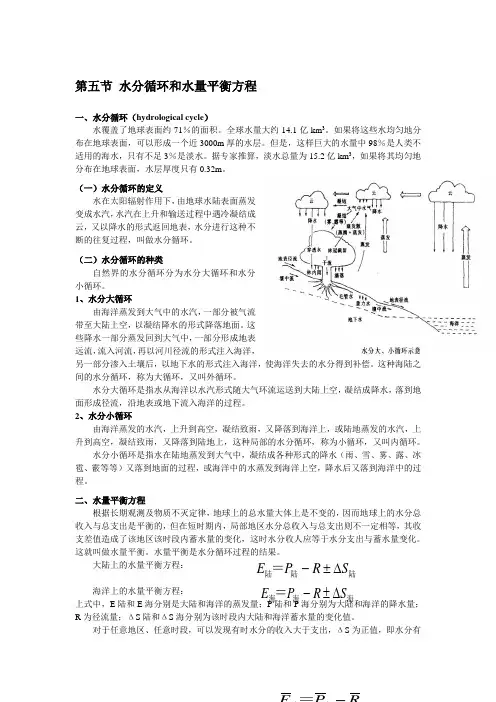

第五节 水分循环和水量平衡方程一、水分循环(hydrological cycle )水覆盖了地球表面约71%的面积。

全球水量大约14.1亿km 3。

如果将这些水均匀地分布在地球表面,可以形成一个近3000m 厚的水层。

但是,这样巨大的水量中98%是人类不适用的海水,只有不足3%是淡水。

据专家推算,淡水总量为15.2亿km 3,如果将其均匀地分布在地球表面,水层厚度只有0.32m 。

(一)水分循环的定义水在太阳辐射作用下,由地球水陆表面蒸发变成水汽,水汽在上升和输送过程中遇冷凝结成云,又以降水的形式返回地表,水分进行这种不断的往复过程,叫做水分循环。

(二)水分循环的种类自然界的水分循环分为水分大循环和水分小循环。

1、水分大循环由海洋蒸发到大气中的水汽,一部分被气流带至大陆上空,以凝结降水的形式降落地面。

这些降水一部分蒸发回到大气中,一部分形成地表远流,流入河流,再以河川径流的形式注入海洋,另一部分渗入土壤后,以地下水的形式注入海洋,使海洋失去的水分得到补偿。

这种海陆之间的水分循环,称为大循环,又叫外循环。

水分大循环是指水从海洋以水汽形式随大气环流运送到大陆上空,凝结成降水,落到地面形成径流,沿地表或地下流入海洋的过程。

2、水分小循环由海洋蒸发的水汽,上升到高空,凝结致雨,又降落到海洋上,或陆地蒸发的水汽,上升到高空,凝结致雨,又降落到陆地上,这种局部的水分循环,称为小循环,又叫内循环。

水分小循环是指水在陆地蒸发到大气中,凝结成各种形式的降水(雨、雪、雾、露、冰雹、霰等等)又落到地面的过程,或海洋中的水蒸发到海洋上空,降水后又落到海洋中的过程。

二、水量平衡方程根据长期观测及物质不灭定律,地球上的总水量大体上是不变的,因而地球上的水分总收入与总支出是平衡的,但在短时期内,局部地区水分总收入与总支出则不一定相等,其收支差值造成了该地区该时段内蓄水量的变化,这时水分收人应等于水分支出与蓄水量变化。

这就叫做水量平衡。

水的循环与平衡水是地球上最重要的资源之一,对于维持生命的存在至关重要。

水的循环与平衡是指水在地球上的自然转换过程以及水资源的合理利用和保护,它对于地球的生态系统、气候和人类的生存都有着重要影响。

本文将从水的循环过程、水资源的利用和保护以及水平衡的重要性三个方面来探讨水的循环与平衡的问题。

一、水的循环过程水的循环是指水从地球表面蒸发并上升形成云,经过凝结后形成降水,最终回到地面、河流、湖泊和海洋的过程。

这个过程涉及到蒸发、凝结、降水、渗漏、蓄水和地下水等环节。

首先,太阳能照射地球表面的水,使其蒸发形成水蒸气,逐渐上升形成云。

接着,水蒸气在云中凝结成水滴,通过重力作用下落形成降水,包括雨水、雪、雨夹雪等形式。

降水后的水可以多种途径回到地球表面,包括直接落到陆地或者湖泊,也可以渗透到地下形成地下水。

地下水可以补充河流、湖泊和大洋中的水分,并分布到地下水域。

这种循环过程不断重复,维持着地球上水的资源平衡。

二、水资源的利用和保护水资源的利用是指人类根据自身需求对水进行开发和利用。

人类利用水资源进行生活、农业和工业生产等活动,但合理利用水资源需要遵循可持续发展原则,保护水资源的可持续供应。

首先,对于生活用水,人们应该节约用水,减少浪费。

例如,优化管道设计,减少漏水;使用高效节水设备,如节水淋浴头和节水马桶等;养成良好的用水习惯,比如洗菜洗澡时关掉水龙头。

其次,在农业生产中,应该推广高效灌溉技术,减少水资源的浪费。

例如,采用滴灌、喷灌等节水灌溉方式,合理控制灌溉量,并优化作物品种,降低对水资源的需求。

最后,在工业生产中,应该推广循环利用水的技术,减少水的污染和排放。

这些措施有助于保护水资源,维持水的平衡。

三、水平衡的重要性水的平衡是指地球上水资源的供需平衡状态。

水平衡的维持对于生态系统的稳定、气候的调节以及人类社会的可持续发展都具有重要意义。

首先,水平衡是维持生态系统平衡的基础。

水是生物体生存所必需的,不同生物体对水的需求不同,水平衡能够保障生态系统的多样性和稳定性。

第五节水分循环和水量平衡方程一、水分循环(hydrological cycle )水覆盖了地球表面约71%的面积。

全球水量大约14.1亿km3。

如果将这些水均匀地分布在地球表面,可以形成一个近3000m厚的水层。

但是,这样巨大的水量中98%是人类不适用的海水,只有不足3%是淡水。

据专家推算,淡水总量为15.2亿km3,如果将其均匀地分布在地球表面,水层厚度只有0.32m。

(一)水分循环的定义水在太阳辐射作用下,由地球水陆表面蒸发变成水汽,水汽在上升和输送过程中遇冷凝结成云,又以降水的形式返回地表,水分进行这种不断的往复过程,叫做水分循环。

(二)水分循环的种类自然界的水分循环分为水分大循环和水分小循环。

1、水分大循环由海洋蒸发到大气中的水汽,一部分被气流带至大陆上空,以凝结降水的形式降落地面。

这些降水一部分蒸发回到大气中,一部分形成地表远流,流入河流,再以河川径流的形式注入海洋,另一部分渗入土壤后,以地下水的形式注入海洋,间的水分循环,称为大循环,又叫外循环。

水分大循环是指水从海洋以水汽形式随大气环流运送到大陆上空, 面形成径流,沿地表或地下流入海洋的过程。

2、水分小循环由海洋蒸发的水汽,上升到高空,凝结致雨,又降落到海洋上,或陆地蒸发的水汽,上升到高空,凝结致雨,又降落到陆地上,这种局部的水分循环,称为小循环,又叫内循环。

水分小循环是指水在陆地蒸发到大气中,凝结成各种形式的降水(雨、雪、雾、露、冰雹、霰等等)又落到地面的过程,或海洋中的水蒸发到海洋上空,降水后又落到海洋中的过程。

二、水量平衡方程根据长期观测及物质不灭定律,地球上的总水量大体上是不变的,因而地球上的水分总水分大,小馆环示虑使海洋失去的水分得到补偿。

这种海陆之凝结成降水,落到地屛皿I—{豪豪+厦L.7\厶收入与总支出是平衡的,但在短时期内,局部地区水分总收入与总支出则不一定相等,其收支差值造成了该地区该时段内蓄水量的变化,这时水分收人应等于水分支出与蓄水量变化。

高考地理专题《水循环与水量平衡》知识点汇总1.从发生领域、环节等理解水循环的概念2.结合水量平衡原理理解水循环原理的应用(1)水量平衡原理地球上的水时时刻刻都在循环运动,从长期来看,全球水的总量没有什么变化。

但是,对一个地区来说,有的时候降水量多,有的时候降水量少。

某个地区在某一段时期内,水量收入和支出的差额等于该地区的储水变化量。

这就是水平衡原理。

原理:总收入=总支出。

(2)水量平衡原理的公式流域水量平衡方程式外流区:降水量=蒸发量+外流径流量内流区:降水量=蒸发量注:如果地面集水区和地下集水区相重合,称为闭合流域;流域根据其中的河流最终是否入海可分为内流区(内流流域)和外流区(外流流域)。

(3)利用水量平衡原理解释“沼泽、旱涝、缺水、断流、盐碱化”等成因如下图所示,图中①~①分别为降水、径流输入、蒸发、径流输出、下渗。

(4)利用水量平衡原理分析沼泽湿地的成因3.人类对水循环的利用和影响(1)正向利用①修建水库,改变地表径流的季节分配,减少洪水期径流量,增加枯水期径流量(削峰补枯);同时由于水面面积的扩大和下渗增大使地下水位提高,可加大蒸发量和降水量。

①跨流域调水,改变地表径流的空间分布,也可以使蒸发量增加,大气中水汽增多,从而增加降水量。

①植树造林、保护湿地资源,起到涵养水源的作用,使下渗增多,减少地表径流。

①城市铺设渗水砖,可减小地表径流,增加下渗,增大地下径流量。

①实施人工增雨,加大降水量。

(2)负面影响①滥伐森林,破坏地表植被,平时会减少蒸腾,空气中水汽减少,使降水量减少;降雨时下渗减少,大量地表径流产生汇聚,容易发生洪涝灾害。

①围湖造田则减少了湖泊自然蓄水量,削弱了其防洪抗旱能力,也减弱了湖泊水体对周围地区气候的调节作用。

①城市路面硬化,增加地表径流,减少下渗,减小地下径流,地面蒸发量减少,易造成城市内涝。

①河流上游地区过度引水灌溉,会导致下游水量减少,甚至出现断流;对地下水的过量开采和使用,会造成地下水位下降,会使有泉水出露的地方出现断流,绿洲地区出现生态恶化和土地荒漠化。

水循环的三个主要过程水循环是指自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈中通过蒸发(蒸腾)、水汽输送、降水、下渗、径流等环节连续运动的过程。

一、水循环的三个主要过程自然界的水循环时刻都在进行着。

根据发生的空间范围,水循环可分为海陆间循环、陆地内循环、海上内循环三个主要过程。

(一)海陆间循环海陆间循环是指发生在海洋与陆地之间的水循环。

海洋表面的水经过蒸发变成水汽→水汽输送到空中被气流输送到大陆上空→部分水汽在适当条件下凝结形成降水→降水在地表流动,形成地表径流;渗入地下,形成地下径流→地表、地下径流汇集回到海洋。

这种循环又称大循环,通过这种循环运动陆地水不断得到补充,水资源得以再生。

(二)陆地内循环陆地内循环就是陆地上的水,一部分或全部通过地面、水面蒸发和植物蒸腾,形成水汽,被气流带到陆地上空,冷却凝结形成降水,仍降落到陆地上。

陆地内循环对水资源的更新也有一定作用。

(三)海上内循环海上内循环就是海面上的水蒸发形成水汽,进入大气后在海洋上空凝结,形成降水,又降到海面。

二、水循环的意义(一)维持全球水量的动态平衡水循环把大气圈、水圈、岩石圈和生物圈有机联系起来,使地球上的水体处于不断更新状态,从而维持全球水量的动态平衡。

在一定时期内,全球的海洋水、陆地水和大气水不会增多,也不会减少。

(二)海陆间联系的主要纽带地表径流源源不断地向海洋输送大量的泥沙、有机物和无机盐类。

(三)调节全球热量的收支平衡水循环对到达地表的太阳辐射起着吸收、转化和传输的作用,缓解了不同纬度地区热量收支不平衡的矛盾。

(四)塑造地表形态降水和地表径流不断塑造着地表形态。