控制工程基础课程内容总结

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:3

自动化课程总结模板控制工程基础自动化课程总结模板─ 控制工程基础一、引言自动化技术在现代工程领域中起着至关重要的作用。

而控制工程作为自动化技术的核心领域之一,在我所学习的自动化课程中占据了重要的地位。

本文将对我在控制工程基础课程学习中的心得体会进行总结,从课程内容、教学模式以及学习收获三个方面进行阐述。

二、课程内容控制工程基础课程将我们引入到了控制系统的基本概念和原理之中。

在课程学习过程中,我们深入研究了控制系统的组成结构、信号传输原理、控制器设计方法等内容。

通过学习,我对传感器、执行器、控制算法等方面的知识有了更加全面的了解,并且深入了解了控制系统的数学模型及其仿真方法。

三、教学模式在控制工程基础课程中,教学模式灵活多样,使得我们能够充分参与到实践中。

老师采用了课堂讲授、案例分析、实验操作等多种形式进行教学,使得我们既能够理论上掌握知识,又能够通过实验实际操作来加深理解。

这种教学模式让我在学习过程中感到积极性和主动性,对课程内容的学习更加深入和扎实。

四、学习收获通过学习控制工程基础课程,我不仅仅学到了理论知识,更重要的是培养了自己的实际动手能力和问题解决能力。

在实验操作过程中,我学会了使用控制系统仿真软件进行实践操作,并且能够熟练应用所学知识解决实际问题。

这种能力的培养对于我未来的工程实践具有非常重要的意义。

五、总结控制工程基础课程为我打下了自动化领域学习的基础,使我对自动化技术有了更深入的了解。

在课程学习中,我通过掌握了控制系统的基本概念和原理,提升了动手能力和问题解决能力。

这些收获将对我未来的学习和工作产生积极的影响。

六、展望自动化技术的迅速发展让我充满了对未来的期待。

希望可以在以后的学习中继续探索更深入的自动控制理论,提升自己在控制工程领域的技能水平。

相信通过持续的努力和不断的学习,我能够成为一名优秀的自动化工程师。

总结自动化课程的学习是我在大学期间至关重要的一门课程。

通过对控制工程基础课程的总结,我深刻体会到了掌握自动化技术对于未来工程领域的重要性。

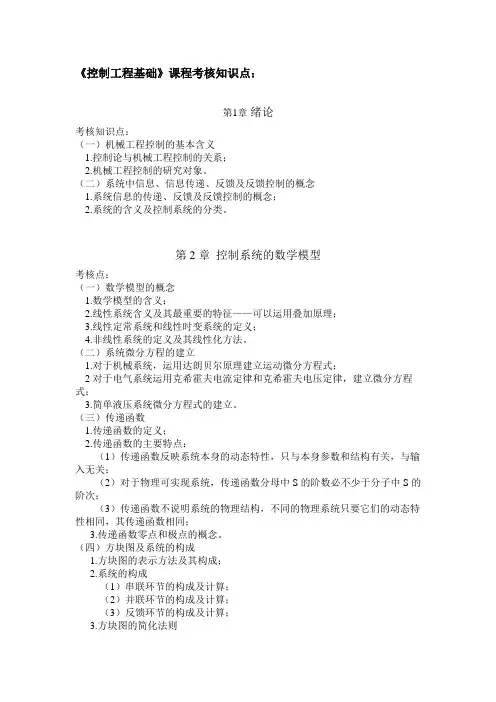

《控制工程基础》课程考核知识点:第1章绪论考核知识点:(一)机械工程控制的基本含义1.控制论与机械工程控制的关系;2.机械工程控制的研究对象。

(二)系统中信息、信息传递、反馈及反馈控制的概念1.系统信息的传递、反馈及反馈控制的概念;2.系统的含义及控制系统的分类。

第2章控制系统的数学模型考核点:(一)数学模型的概念1.数学模型的含义;2.线性系统含义及其最重要的特征——可以运用叠加原理;3.线性定常系统和线性时变系统的定义;4.非线性系统的定义及其线性化方法。

(二)系统微分方程的建立1.对于机械系统,运用达朗贝尔原理建立运动微分方程式;2对于电气系统运用克希霍夫电流定律和克希霍夫电压定律,建立微分方程式;3.简单液压系统微分方程式的建立。

(三)传递函数1.传递函数的定义;2.传递函数的主要特点:(1)传递函数反映系统本身的动态特性,只与本身参数和结构有关,与输入无关;(2)对于物理可实现系统,传递函数分母中S的阶数必不少于分子中S的阶次;(3)传递函数不说明系统的物理结构,不同的物理系统只要它们的动态特性相同,其传递函数相同;3.传递函数零点和极点的概念。

(四)方块图及系统的构成1.方块图的表示方法及其构成;2.系统的构成(1)串联环节的构成及计算;(2)并联环节的构成及计算;(3)反馈环节的构成及计算;3.方块图的简化法则(1)前向通道的传递函数保持不变;(2)各反馈回路的传递函数保持不变;4.画系统方块图及求传递函数步骤。

(五)机、电系统的传递函数1.各种典型机械网络传递函数的计算及表示方法;2.各种典型电网络及电气系统传递函数的计算及表示方法;3.加速度计传递函数计算;4.直流伺服电机驱动进给系统传递函数计算。

.第3章控制系统的时域分析考核知识点:(一)时间响应1.时间响应的概念;2.瞬态响应和稳态响应的定义。

(二)脉冲响应函数1.脉冲响应函数的定义;2.脉冲响应函数与传递函数的关系;3.如何利用脉冲响应函数求系统在任意输入下的响应。

控制工程基础知识点【篇一:控制工程基础知识点】◎控制论与系统论、信息论的发展紧密结合,使控制论的基本概念和方法被应用于各个具体科学领域其研究的对象从人和机器扩展到环境、生态、社会、军事、经济等许多方面,,并将控制论向应用科学方面迅速发展。

其分支科学主要有:工程控制论、生物控制论、社会控制论和经济控制论、大系统理论、人工智能等。

◎闭环控制系统主要由给定环节、比较环节、运算放大环节、执行◎由此可见,系续稳定的充分必要条件是:系统特征方程的根全部具有负实部。

系统的特征根就是系统闭环传递函数的极点,因此,系统稳定的充分必要条件还可以表述为系统闭环传递函数的极点全部位于〔s〕平面的左半平面线性定常系统对正弦输入的稳态响应被称为频率响应,该响应的频率与输入信号的频率相同,幅值和相位相对于输入信号随频率 w 的变化而变化,反映这种变化特性的表达式 x (? ) 和-arctantw 称系统的频率特性,它与系统传递函数的关系将 g(s)中的s 用 jw 歹取代, g(jw)即为系统的频率特性。

环节、被控对象、检测环节(反馈环节)组成◎开环控制反馈及其类型:内反馈、外反馈、正反馈、负反馈。

◎1、从数学角度来看,拉氏变换方法是求解常系数线性微分方程的工具。

可以分别将“微分”与“积分”运算转换成“乘法”和“除法”运算,即把微分、积分方程转换为代数方程。

对于指数函数、超越函数以及某些非周期性的具有不连续点的函数,用古典方法求解比较烦琐,经拉氏变换可转换为简单的初等函数,就很简便。

2、当求解控制系统输入输出微分方程时,求解的过程得到简化,可以同时获得控制系统的瞬态分量和稳态分量。

3、拉氏变换可把时域中的两个函数的卷积运算转换为复频域中两函数的乘法运算。

在此基础上,建立了控制系统传递函数的概念,这一重要概念的应用为研究控制系统的传输问题提供了许多方便。

◎描述系统的输入输出变量以及系统内部各变量之间的数学表达式称为系统的数学模型,各变量间的关系通常用微分方程等数学表达式来描述。

《控制工程基础》考试知识点一、控制工程基础考试的总体要求:控制工程基础是以控制理论为基础,密切结合工程实际的—门专业基础课。

本课程主要内容包含相关的数学模型的建立、时域分析、频域分析、综合校正的基本理论及基本分析计算方法。

二、需掌握的课程基本内容和具体要求(一)控制系统的基本概念(1)控制的任务,被控制对象、输入量、输出量、扰动量的概念。

(2)开环控制系统、闭环控制系统及反馈的概念。

(3)控制系统的组成、分类、基本环节及对控制系统的基本要求。

(4)三种基本控制方式及特点。

(二)控制系统的数学模型(1)数学模型概念。

简单机、电元件及系统列写微分方程式的方法。

(2)控制系统开环传递函数、闭环传递函数、误差传递函数的含义,控制系统的微分方程建立传递函数计算。

(3)传递函数的定义、性质、求法,典型环节的传递函数及瞬态(动态)特性。

(4)系统方框图描述及闭环传递函数推导。

系统结构图绘制方法及简化原则,串联、并联、反馈连接时传递函数的求法。

用结构图简化方法及梅逊公式,求系统的传递函数。

(三)控制系统时域分析(1)定常系统时域性能分析的基本内容,典型输入信号和时域性能指标。

(2)时间响应概念(3)—阶系统的瞬态响应。

(4)二阶系统的瞬态响应与性能指标。

(5)稳定性的概念,判别系统闭环稳定性的主要条件:劳斯稳定判据:稳态误差分析计算(误差定义、静态误差系数、动态误差系数):扰动误差:减小稳态误差方法。

(6)系统零、极点与系统瞬态响应的关系:(7)系统的稳态误差:典型输入下的稳态误差、扰动输入下的稳态误差。

(四)控制系统的频域分析(1)频率特性基本概念。

(2)频率特性的表示方法:极坐标图、对数频率特性图。

(3)典型环节(放大、积分、微分、惯性、—阶微分、二阶振荡环节)频率特性,系统开环频率特性曲线绘制方法。

(4)奈魁斯特稳定判据与对数频率稳定判据。

(5)开环系统与闭环系统的频率响应;控制系统的相对稳定性:相角裕量、幅值裕量定义及计算方法。

控制工程基础第一章一、自动控制:无人参与的情况下,利用外加的设备或装置(控制装置或控制口),使机器、设备或装置(控制装置或控制口),使机器、设备或生产过程(被控对象)的某个工作状态或参数(被控量)自动地按照预定的规律运行。

二、自动控制系统:将被控对象和控制装置按照一定的方式连接起来,组成一个有机总体。

开环控制系统:结构简单,便宜;无反馈;稳定性强;抗干扰能力弱。

闭环控制系统:结构复杂,昂贵;有反馈;稳定性差;抗干扰能力强。

自动控制的三种控制方式:1、开环控制:控制装置与被控对象之间只有顺向作用而没有反向联系的控制过程,系统中无反馈。

2、闭环控制:系统中有反馈。

3、复合控制:按偏差控制和扰动控制相结合的控制方式。

反馈控制系统的基本组成:给定元件、测量元件、比较元件、放大元件、执行元件、校正元件。

输入信号:r(t) 输出信号:c(t) 偏差信号:e(t)误差信号:ε(t) 扰动信号:n(t)前向通道:信号从输入端沿箭头方向到达输入端的传输通道主通道:前向通道可以由多个,其中有一个是主通道。

主反馈:从输出端到输入端的反馈。

反馈通道:与前向通道信号传递方向相反的通道。

局部反馈:从中间环节到输入端或从输出端到中间环节的反馈。

恒指控制系统一、按给定信号的特征分类随动控制系统程序控制系统二、按系统的数学描述分类:1》线性系统:当系统各元件输入、输出特性是线性特性,系统的状态和性能可以用线性微分方程描述。

2》线性定常系统:若描述系统的微分方程系数是不随时间而变化的常数。

3》线性时变系统:若微分方程的系数为时间的函数。

4》非线性系统:系统中只要存在一个非线性特性的元件,系统就由非线性方程来描述。

按系统传递信号的性质分类:1,连续系统2,离散系统按系统输入与输出信号的数量分类:a.单输入单输出系统b.多输入多输出系统按微分方程的性质分类:a,集中参数系统b,分布参数系统对控制系统的性能要求:1-稳定性(首要条件)2-快速性3-准确性第三章传递函数定义:单输入单输出线性定常系统在零初始条件下,输出量的拉式变换与其输入量的拉氏变换之比。

控制工程基础课程内容总结控制工程基础课程内容总结一.控制、控制系统的一般概念1.反馈(闭环)控制原理概念:基于负反馈基础上的检测偏差用以纠正偏差的控制原理(P4) 控制系统的工作原理:(P4)a.通过测量元件检测输出信号的实际值b.将实际值与输入信号进行比较得出偏差信号。

c.利用偏差信号产生的控制调节作用去消除偏差。

控制系统的基本组成和术语控制目标、控制系统、控制结果三部分组成;(P2)信号、反馈、控制是控制工程的三个要素。

(P5)反馈是把取出输出信号送回到输入端,并与出入信号进行比较产生偏差信号的过程。

(P4)负反馈:反馈的信号是与输入信号相减,时产生的偏差越来越小。

正反馈:反之即得控制过程的物理本质:任何控制系统的控制过程都是一种信息处理使能量(或物质、或信息)按预定的规律转移、传递的过程。

(P6)2.基本控制策略:开环控制、闭环控制、复合控制(P6—P7)如果系统只是根据输入信号和干扰信号进行控制,而输入端和输出端之间不存在反馈回路,输出信号在整个控制过程中对系统的控制不产生任何影响,这样的控制方式称为开环控制。

(数控机床的进给运动)如果系统的输入端和输出端之间存在反馈回路,输出量对控制过程产生直接影响,这种系统称为闭环控制系统。

同时采用闭环控制和开环控制的控制方式称为复合控制。

3.线性系统的重要性质:叠加原理(P10)控制系统的基本要求:稳定,快速,精确,健壮。

(P11)4.瞬态响应和稳态响应;零输入响应、零状态响应(P70)二.系统数学模型及其建模何谓数学建模?(P15)何谓负载效应?(P21)何谓线性化?(P19)如何线性化?(P19—P20)(一).传递函数1.传递函数的概念(P35)与性质(P36)零点、极点、特征多项式和特征方程(P36)2.典型环节的传递函数(P38—P46)3.控制系统的传递函数开环传递函数(P56),开环增益(P57),系统型号(P96)主令输入、扰动输入下的闭环传递函数(P57)主令输入、扰动输入下的偏差、误差传递函数(P57—P58)4.函数方块图的绘制、等效变换和简化运算(P46—P55)三.系统的结构特性和性能分析(一).线性系统的稳定性分析1.稳定性概念和定义(P75)2.系统稳定的必要充分条件(P76)3.时域判据(劳斯)和频域判据(乃氏、对数)及其应用(P76—P81)(二).系统稳态误差分析1.偏差与误差的关系(P94):稳态误差的概念与定义(P94)2.稳态误差与系统结构、出入信号性质的关系(P95)3.稳态误差的计算方法、稳态误差系数概念(P95)4.扰动作用下的稳态误差(P100)5.减小稳态误差的措施(P102)(三). 频率特性1.频率特性的概念(P110)、求取方法(P112)、物理意义(P111)和图解方法(P112—P117重点)2.正弦输入下系统稳态响应(频率响应)的求取(P110)3.幅频特性、相频特性的物理意义(P109)4.典型环节、开环频率特性的图解方法(P117—P129)(四).系统动态性能分析1.无阻尼自然振动频率、阻尼比与动态性能的关系(P84—P88)2.时域性能指标与性能评价(P88—P89)3.开环频域性能指标(P154)、闭环频域性能指标(P151)与性能评价4.时域指标与频域指标的关系(P150)在系统分析中,要紧紧抓住系统结构及其参数与极点之间,极点与系统性能之间的关系!四.系统综合与校正1.系统校正的物理实质实质是改变系统闭环极点的数量或极点位置的配置2.开环增益校正、局部反馈校正对系统性能的影响开环增益校正:提高增益改善了系统的稳态性能和快速性局部反馈校正:用反馈校正装置包围未校正系统中对系统动态特性有不利影响的环节,形成一个局部反馈系统,消弱了元件特性的不稳定性对整个系统的影响。

控制工程基础知识点【篇一:控制工程基础知识点】◎控制论与系统论、信息论的发展紧密结合,使控制论的基本概念和方法被应用于各个具体科学领域其研究的对象从人和机器扩展到环境、生态、社会、军事、经济等许多方面,,并将控制论向应用科学方面迅速发展。

其分支科学主要有:工程控制论、生物控制论、社会控制论和经济控制论、大系统理论、人工智能等。

◎闭环控制系统主要由给定环节、比较环节、运算放大环节、执行◎由此可见,系续稳定的充分必要条件是:系统特征方程的根全部具有负实部。

系统的特征根就是系统闭环传递函数的极点,因此,系统稳定的充分必要条件还可以表述为系统闭环传递函数的极点全部位于〔s〕平面的左半平面线性定常系统对正弦输入的稳态响应被称为频率响应,该响应的频率与输入信号的频率相同,幅值和相位相对于输入信号随频率 w 的变化而变化,反映这种变化特性的表达式 x (? ) 和-arctantw 称系统的频率特性,它与系统传递函数的关系将 g(s)中的s 用 jw 歹取代, g(jw)即为系统的频率特性。

环节、被控对象、检测环节(反馈环节)组成◎开环控制反馈及其类型:内反馈、外反馈、正反馈、负反馈。

◎1、从数学角度来看,拉氏变换方法是求解常系数线性微分方程的工具。

可以分别将“微分”与“积分”运算转换成“乘法”和“除法”运算,即把微分、积分方程转换为代数方程。

对于指数函数、超越函数以及某些非周期性的具有不连续点的函数,用古典方法求解比较烦琐,经拉氏变换可转换为简单的初等函数,就很简便。

2、当求解控制系统输入输出微分方程时,求解的过程得到简化,可以同时获得控制系统的瞬态分量和稳态分量。

3、拉氏变换可把时域中的两个函数的卷积运算转换为复频域中两函数的乘法运算。

在此基础上,建立了控制系统传递函数的概念,这一重要概念的应用为研究控制系统的传输问题提供了许多方便。

◎描述系统的输入输出变量以及系统内部各变量之间的数学表达式称为系统的数学模型,各变量间的关系通常用微分方程等数学表达式来描述。

控制工程基础名词解释1.频率特性:当输入信号的幅值不变而频率变化时,输入幅值和相位围着输入信号的变化而变化。

2.传递函数:传递函数时在拉氏变换的基础上,以系统本身的参数描述的线性定常系统输入量和输出量的关系式。

3.伯德图:对数坐标图,是将幅值对频率的关系和相位对频率的关系分别画在两张图上,用半对数坐标纸绘制,频率坐标按对数分度,幅值和相角坐标则以线性分度.4.稳态误差:系统过渡完成后控制准确度的一种度量。

5.乃氏图:频率响应是输入频率的复变函数,是一种变换,当从0逐渐增长到时,作为一个矢量,其端点在复变平面相对应的轨迹就是频率响应的极坐标图。

6.反馈和反馈信号:输出量通过测量装置返回系统输入端,使之与输入端进行比较,并产生偏差(给定信号与返回的输出信号之差)信号,输出量的返回过程称为反馈,返回的全部或部分信号称为反馈信号。

7.瞬态响应:系统在输入信号的作用下,其输出从初始状态到稳定状态的相应过程。

8.n阶系统:由n阶微分方程描述的系统。

9.n型系统:开环频率特性时的系统10.闭环控制系统误差:控制系统希望输出量和实际输出量之差。

11.最小相位系统:极点和零点全部位于s左半平面的系统。

12.幅值裕量:当为相位交界频率时,开环频率幅频特性的倒数.13.相位裕量:当时,相频特性据线的相位差。

概论1.开环系统和闭环系统的优缺点开环系统:优点是结构简单,价格便宜,容易维修。

缺点是精度低,容易受环境变化(如电源波动,温度波动)的干扰闭环系统:优点是精度高,动态性能好,抗干扰能力强。

缺点是结构比较复杂,价格比较贵,对维修人员要求较高。

2.简要说明控制系统相应的快速性,稳定性,准确性和其之间的关系快速性:在系统稳定的条件下,当系统的输出量与给定的输入量之间产生偏差时消除偏差的快慢程度。

稳定性:动态过程的振荡倾向和系统能够恢复平衡状态的能力.准确性:调整过程结束后输出量与输入量之间的偏差。

由于受控对象的具体情况不同,各种系统对稳准快的要求各有侧重。

控制工程基础和自动控制原理控制工程基础是指对控制系统的基本理论、模型和方法进行学习和了解的一门学科。

它主要包括以下内容:1. 控制系统的基本概念:包括系统、输入、输出、控制、反馈等基本概念的理解和掌握。

2. 数学建模和系统分析:学习如何将实际的控制系统建立数学模型,并对其进行分析和评估。

3. 信号与系统:学习信号的表示、变换、采样和重构等基本理论,以及对系统的性质和响应进行分析。

4. 控制系统的稳定性:学习如何通过数学分析或图形法分析控制系统的稳定性,并设计稳定性良好的控制系统。

5. 时域和频域分析方法:学习如何利用时域和频域分析方法对控制系统进行分析和设计。

6. 控制系统的性能评价:学习如何通过指标和性能评估方法对控制系统的性能进行定量化。

7. 控制器的设计与实现:学习控制器的设计原理和方法,以及控制器实现的技术和方法。

自动控制原理是控制工程基础的核心内容,主要包括以下内容:1. 自动控制系统的基本概念和结构:学习自动控制系统的基本概念和结构,包括开环控制和闭环控制。

2. 自动控制系统的数学模型:学习如何利用微分方程、差分方程等数学工具建立自动控制系统的数学模型。

3. 控制系统的稳定性分析和设计:学习如何通过稳定性分析方法来评估和设计控制系统的稳定性。

4. 控制系统的性能指标和性能评价:学习如何定义和评价控制系统的性能指标,如稳态误差、超调量、响应速度等。

5. 控制器的设计和调节:学习如何根据控制系统的数学模型设计合适的控制器,并进行控制器的调节和优化。

6. 经典控制方法:学习经典控制方法,如比例-积分-微分(PID)控制、根轨迹设计等。

7. 现代控制方法:学习现代控制方法,如状态空间方法、最优控制方法、自适应控制方法等。

8. 控制系统的实现和应用:学习如何将控制系统的设计实现到实际应用中,并了解一些典型的控制系统应用案例。

控制工程基础实训心得体会在控制工程基础实训中,我获得了很多宝贵的经验和知识,这让我对控制工程的理论知识有了更加深入和实际的理解。

以下是我的心得体会。

首先,实训让我更加了解了控制工程的基本原理和方法。

在实训中,我学习了PID控制器、信号采集和处理、控制系统仿真等内容。

通过实际动手操作和实验验证,我更加清晰地认识到PID控制器在实际控制系统中的重要性。

在实验中,我根据不同的控制对象和要求,调整PID控制器的参数,观察输出结果的变化。

通过这样的实际操作,我更加深入地了解了PID控制器的工作原理和参数调节的方法。

其次,实训培养了我解决问题和团队合作的能力。

在实训中,我们通常是以小组的形式进行实验。

在实验过程中,我们会遇到各种各样的问题,比如实验设备的故障、采样数据的异常等。

这时,我们需要迅速找到问题的原因,并采取相应的解决方案。

有时候,一个人的力量是有限的,需要和团队成员一起合作解决问题。

通过这样的实践,我学会了更好地与他人合作,培养了解决问题的能力。

另外,实训增强了我的实际操作和实验设计能力。

在实训中,我们需要通过实际操作来验证控制工程的理论知识。

这个过程需要我们具备一定的操作技巧和实验设计能力。

在实训过程中,我学会了正确使用实验设备、合理设计实验方案,并通过实验数据的采集和处理,得出正确的结论。

这些经验和技能对于将来从事控制工程实际应用是非常重要的。

最后,实训让我对控制工程的未来发展有了更清晰的认识。

通过实训,我了解到了当前控制工程的发展趋势和前沿技术。

比如,人工智能在控制工程中的应用、自动化设备与工业互联网的结合等。

这些新技术和新方法对于提高控制工程的智能化、自动化水平具有重要意义。

实训让我认识到,未来的控制工程将更加注重数据分析和算法优化,对于掌握这些新技术,我需要不断学习和实践。

总而言之,通过控制工程基础实训,我对控制工程的理论知识有了更深入和实际的理解,提高了解决问题和团队合作的能力,培养了实际操作和实验设计能力,并对控制工程的未来发展有了更清晰的认识。

控制工程基础课程内容总结

一.控制、控制系统的一般概念

1.反馈(闭环)控制原理

概念:基于负反馈基础上的检测偏差用以纠正偏差的控制原理(P4) 控制系统的工作原理:(P4)

a.通过测量元件检测输出信号的实际值

b.将实际值与输入信号进行比较得出偏差信号。

c.利用偏差信号产生的控制调节作用去消除偏差。

控制系统的基本组成和术语

控制目标、控制系统、控制结果三部分组成;(P2)

信号、反馈、控制是控制工程的三个要素。

(P5)

反馈是把取出输出信号送回到输入端,并与出入信号进行比较产生偏差信号的过程。

(P4)

负反馈:反馈的信号是与输入信号相减,时产生的偏差越来越小。

正反馈:反之即得

控制过程的物理本质:任何控制系统的控制过程都是一种信息处理使能量(或物质、或信息)按预定的规律转移、传递的过程。

(P6)

2.基本控制策略:开环控制、闭环控制、复合控制(P6—P7)

如果系统只是根据输入信号和干扰信号进行控制,而输入端和输出端之间不存在反馈回路,输出信号在整个控制过程中对系统的控制不产生任何影响,这样的控制方式称为开环控制。

(数控机床的进给运动)

如果系统的输入端和输出端之间存在反馈回路,输出量对控制过程产生直接影响,这种系统称为闭环控制系统。

同时采用闭环控制和开环控制的控制方式称为复合控制。

3.线性系统的重要性质:叠加原理(P10)

控制系统的基本要求:稳定,快速,精确,健壮。

(P11)

4.瞬态响应和稳态响应;零输入响应、零状态响应(P70)

二.系统数学模型及其建模

何谓数学建模?(P15)何谓负载效应?(P21)何谓线性化?(P19)如何线性化?(P19—P20)

(一).传递函数

1.传递函数的概念(P35)与性质(P36)零点、极点、特征多项式和特征方程(P36)

2.典型环节的传递函数(P38—P46)

3.控制系统的传递函数

开环传递函数(P56),开环增益(P57),系统型号(P96)

主令输入、扰动输入下的闭环传递函数(P57)

主令输入、扰动输入下的偏差、误差传递函数(P57—P58)

4.函数方块图的绘制、等效变换和简化运算(P46—P55)

三.系统的结构特性和性能分析

(一).线性系统的稳定性分析

1.稳定性概念和定义(P75)

2.系统稳定的必要充分条件(P76)

3.时域判据(劳斯)和频域判据(乃氏、对数)及其应用(P76—P81)(二).系统稳态误差分析

1.偏差与误差的关系(P94):稳态误差的概念与定义(P94)

2.稳态误差与系统结构、出入信号性质的关系(P95)

3.稳态误差的计算方法、稳态误差系数概念(P95)

4.扰动作用下的稳态误差(P100)

5.减小稳态误差的措施(P102)

(三). 频率特性

1.频率特性的概念(P110)、求取方法(P112)、物理意义(P111)和图解方法(P112—P117重点)

2.正弦输入下系统稳态响应(频率响应)的求取(P110)

3.幅频特性、相频特性的物理意义(P109)

4.典型环节、开环频率特性的图解方法(P117—P129)

(四).系统动态性能分析

1.无阻尼自然振动频率、阻尼比与动态性能的关系(P84—P88)

2.时域性能指标与性能评价(P88—P89)

3.开环频域性能指标(P154)、闭环频域性能指标(P151)与性能评价

4.时域指标与频域指标的关系(P150)

在系统分析中,要紧紧抓住系统结构及其参数与极点之间,极点与系统性能之间的关系!

四.系统综合与校正

1.系统校正的物理实质

实质是改变系统闭环极点的数量或极点位置的配置

2.开环增益校正、局部反馈校正对系统性能的影响

开环增益校正:提高增益改善了系统的稳态性能和快速性

局部反馈校正:用反馈校正装置包围未校正系统中对系统动态特性有不利影响的环节,形成一个局部反馈系统,消弱了元件特性的不稳定性对整个系统的影响。

3.前馈校正对系统性能的影响

前馈校正:消除稳态误差,又能保证系统的动态性能

4.PID校正中比例、积分、微分环节的主要作用

比例环节:即时成比例的反应偏差信号e(t),偏差一旦产生,控制器立即产生控制作用,以减小偏差。

积分环节:主要用于消除稳态误差,提高系统的无差度,(简言之,改善系统稳

态性能)

微分环节:能反映偏差信号的变化趋势,并能在偏差信号值变得太大之前,引入一个有效的早期修正信号,从而加快系统的响应速度,减少调整时间。

(简言之,改善系统的稳定性和快速性,即系统的动态性能)

5.串联相位超前、串联相位滞后校正的特点

超前校正主要是利用其相位超前的特性来改善系统的动态特性。

滞后校正主要是利用其高频幅值的衰减特性来改善系统的稳态特性。