脑神经解剖图谱

- 格式:ppt

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:8

正常CT解剖

鞍上池层面(平扫)

鞍上池层面(增强)

膀胱、精囊腺层面

鼻窦冠状层面

鼻窦冠状层面1

鼻窦横断层面

鼻窦横断层面1

鼻咽冠状层面

鼻咽横断层面

鼻咽横断层面1

侧脑室上部层面

侧脑室体部层面

耻骨下支层面

耻骨下支层面1

大脑皮质上部层面

大脑皮质下部层面

胆囊窝、肝总动脉层面(增强)

第二肝门层面(增强)

第三脑室上部层面

第三脑室下部层面

第五腰椎上缘层面(平扫)

第一肝门层面(增强)

耳部冠状层面

耳部冠状层面1

耳部横断层面

耳部横断层面1

肺动脉干与右肺动脉层面(平扫)

肝下缘、肠系膜上动、静脉层面(增强)

颈椎椎间孔层面

颈椎椎体层面

颅底蝶鞍层面

门静脉分叉层面(增强)

气管分叉层面(平扫)

气管分叉层面(增强)

气管上段层面

前列腺层面

前列腺层面1

肾门层面(增强)

肾上极层面(增强)

声门区层面(真声带平面)

声门上区层面(喉前庭平面)

声门上区层面(假声带平面)

声门上区层面(舌骨平面)

声门下区层面

四腔心层面(平扫)

心室层面(平扫)

胸锁关节层面(平扫)

胸锁关节层面(增强)

胸椎椎体层面。

- 161 -- 162 -1. 口轮匝肌14. 下颌神经28. 椎动脉2. 提上唇肌15. 咽鼓管29. 脚间池3. 上颌骨腭突与16. 上颌动脉30. 乙状窦切牙管17. 头长肌31. 乳突小房4. 提口角肌18. 下颌后静脉32. 延髓5. 上颌窦19. 下颌支33. 小脑蚓部6. 颧大肌20. 岩悬雍垂肌34. 小脑扁桃体7. 软腭21. 舌咽神经35. 枕骨8. 咬肌22. 枕骨基底部36. 小脑半球后9. 鼻咽23. 颈内动脉叶10. 翼内肌24. 腮腺37. 小脑延髓池11. 颞肌25. 迷走神经38. 头半棘肌12. 腭帆张肌26. 颈内静脉13. 翼外肌27. 舌下神经- 163 -- 164 -1. 口轮匝肌17. 头长肌33. 头夹肌2. 提口角肌18. 鼻咽34. 导静脉与髁3. 上颌骨腭突19. 寰椎前弓管4. 硬腭20. 颈内动脉35. 小脑扁桃体5. 颊肌21. 颈内静脉36. 椎动脉6. 颧肌22. 腮腺37. 枕骨7. 软腭23. 下颌后静脉38. 小脑后叶8. 面动脉24. 迷走神经39. 头半棘肌9. 翼外肌25. 头外侧直肌40. 小脑延髓池10. 咬肌26. 舌下神经11. 翼内肌27. 延髓12. 颞肌28.副神经13. 岩悬雍垂肌29. 乳突小房14. 下颌支30. 枕骨基底部15. 头夹肌31. 二腹肌后腹16. 腭帆张肌32. 脚间池- 165 -- 166 -1. 口轮匝肌17. 寰椎前弓33. 寰椎后弓2. 提口角肌18. 舌咽神经34. 头上斜肌3. 硬腭19. 上颌动静脉35. 头后小直肌4. 齿槽突20. 迷走神经36. 头下斜肌5. 面动脉21. 下颌后静脉37. 头半棘肌6. 颊肌22. 舌下神经38. 头夹肌7. 软腭23. 茎突咽肌8. 咬肌24. 副神经9. 翼外肌25. 腮腺10. 下颌支26. 寰椎横突11. 翼内肌27. 枢椎齿突12. 腭帆张肌28. 二腹肌后腹13. 咽上缩肌29. 延髓14. 喉咽30. 寰椎横韧带15. 头长肌31. 椎动脉16. 颈内动脉32. 头外侧直肌- 167 -- 168 -1. 上唇16. 翼内肌31. 二腹肌后腹2. 切牙左1,2 17. 头长肌32. 寰椎侧块3. 口轮匝肌18. 口咽33. 胸锁乳突肌4. 尖牙(左3)19. 茎突舌肌34. 枢椎齿突5. 提口角肌20. 咽静脉丛35. 脊髓6. 前磨牙(左4,21. 茎突咽肌36. 寰椎横韧带5)22. 腮腺与下颌37. 颈深静脉7. 舌后静脉38. 头最长肌8. 磨牙(6-8)23. 上颌动脉39. 斜方肌9. 颊肌24. 舌咽神经40. 头下斜肌10. 面动脉25. 颈内动脉41. 头半棘肌11. 悬雍垂26. 舌下神经42. 头夹肌12. 咬肌27. 寰椎前弓43. 项韧带13. 腭帆张肌28. 迷走神经14. 下颌支29. 横突(孔)15. 咽上缩肌30. 副神经- 169 -- 170 -1. 口轮匝肌17. 茎突舌骨肌33. 头夹肌2. 舌颏舌肌18. 下颌后静脉34. 脊髓3. 提口角肌19. 颈内动脉35. 颈深静脉4. 上颚20. 舌下神经36. 头下斜肌5. 面动脉21. 腮腺37. 头半棘肌6. 舌下肌22. 颈内静脉38. 斜方肌7. 悬雍垂23. 二腹肌后腹39. 项韧带8. 咬肌24. 迷走神经9. 口咽25. 颈最长肌10. 腭扁桃体26. 副神经11. 翼内肌27. 肩胛提肌12. 咽上缩肌28. 颈长肌13. 腭咽肌29. 胸锁乳突肌14. 颈外动脉30. 椎动脉15. 头长肌31. 头最长肌16. 面神经32. 寰椎椎体- 171 -- 172 -1. 口轮匝肌17. 茎突舌肌33. 头棘肌与多2. 降口角肌18. 颈内动脉裂肌3. 上颚19. 颈长肌34. 颈半棘肌4. 下颌舌骨肌20. 舌下神经35. 脊椎棘突5. 颏舌肌21. 寰椎椎体36. 头夹肌6. 咬肌22. 颈内静脉37. 颈深静脉7. 舌骨舌肌23. 下颌后静脉38.斜方肌8. 下颌下腺24. 副神经39. 项韧带9. 口咽25. 椎动脉10. 咽上缩肌26.迷走神经11. 腭咽肌27. 胸锁乳突肌12. 头长肌28. 颈最长肌13. 咽中缩肌29. 头最长肌14. 颈外动脉30. 肩胛提肌15. 翼内肌31. 脊髓16. 腮腺32. 头半棘肌- 173 -- 174 -1. 颏肌17.喉咽33.颈深静脉2. 降口角肌18.颈外动脉34.肩胛提肌3.下颚19.头长肌35.棘突4. 颈阔肌20.喉上神经36.黄韧带5. 颏舌肌21.颈长肌37.头夹肌6. 下颌舌骨肌22.颈内动脉38.颈棘肌7. 舌骨舌肌23.颈外静脉39.项韧带8.会厌24.颈内静脉40.头半棘肌9. 舌根25.C3 椎体41.斜方肌10.下颌下腺26.副神经11.茎突舌肌27.C4 脊神经根12.口咽28.迷走神经13.茎突舌骨肌29.脊髓14.腭咽肌30.胸锁乳突肌15.二腹肌后腹31.C3 椎板16.咽中缩肌32.椎动脉- 175 -- 176 -1. 下颌骨脉29. 关节突关节2. 降口角肌17. 颈阔肌30. 脊髓3. 下颌舌骨肌18. 头长肌31. 肩胛提肌4. 二腹肌前腹19. 颈总动脉分32. 黄韧带5. 颏舌骨肌叉33. 颈深静脉6. 舌骨体20. 迷走神经34. C3 后弓7. 会厌谷21. 颈内静脉35. 头半棘肌8. 舌骨大角22. 脊神经C3 36. 颈棘肌9. 会厌23. 颈外静脉37. 斜方肌10. 下颌下腺24. 脊神经C2 38. 颈半棘肌11. 喉咽25. 椎动脉39. 头夹肌12. 咽下缩肌26. 胸锁乳突肌40. 项韧带13. 梨状隐窝27. 脊神经根14. 颈长肌C415. 下颌后静脉28. 椎间盘16. 甲状腺上动(C3/4)- 177 -- 178 -1. 甲状舌骨肌17.颈外静脉33.斜方肌2. 胸骨舌骨肌18.脊神经(C4)3. 会厌软骨19.脊髓4. 喉前庭20.脊神经(C3)5. 喉咽21.颈棘肌6. 杓状会厌皱襞22.椎动脉7. 下颌下腺23.颈深静脉8. 咽下缩肌24.脊神经根(C5)9. 颈阔肌25.颈最长肌10.颈总动脉26.中斜角肌11.C4 椎体27.颈半棘肌12.颈长肌28.肩胛提肌13.颈内静脉29.头夹肌14.头长肌30.颈夹肌15.头最长肌31.项韧带16.胸锁乳突肌32.头半棘肌- 179 -- 180 -1. 胸骨舌骨肌19.颈外静脉36.头夹肌2. 甲状舌骨肌20.中斜角肌3. 甲状软骨21.C5 椎体4. 颈阔肌22.椎动脉5. 喉前庭23.脊髓6. 杓状会厌皱襞24.后斜角肌7. 喉咽25.C6 后弓8.颈前静脉26.脊神经根C69. 咽下缩肌27.黄韧带10.胸锁乳突肌28.下关节突11.颈总动脉29.颈棘肌与多裂12.迷走神经肌13.颈长肌30.肩胛提肌14.头长肌31.颈半棘肌15.颈内静脉32.颈最长肌16.脊神经(C4)33.头半棘肌17.C5 横突34.颈夹肌18.脊神经(C5)35.斜方肌。

一、实验目的1. 了解头颅的骨骼结构和功能。

2. 观察头颅的血管、神经和肌肉分布。

3. 掌握头颅各部位的解剖学特征。

二、实验原理头颅是人体的重要部分,保护着大脑和感官器官。

头颅由骨骼、肌肉、血管和神经组成,各部分相互配合,共同完成其生理功能。

三、实验器材1. 头颅模型2. 解剖刀3. 镊子4. 显微镜5. 解剖图谱四、实验对象头颅模型五、实验方法1. 观察头颅的整体结构,了解其外形和骨性标志。

2. 使用解剖刀小心地剥离头颅皮肤,观察肌肉和血管的分布。

3. 利用显微镜观察头颅内部的神经结构。

4. 对照解剖图谱,识别头颅各部位的解剖学特征。

六、实验结果1. 头颅骨骼:- 颅骨由22块骨头组成,包括顶骨、颞骨、额骨、鼻骨、颧骨、下颌骨等。

- 颅骨之间通过缝或关节连接,形成坚固的保护结构。

- 骨性标志:如眉弓、鼻骨、颧骨、下颌角等。

2. 头颅肌肉:- 表层肌肉:如额肌、颞肌、咬肌等。

- 深层肌肉:如翼肌、颞下颌肌等。

3. 头颅血管:- 颈内动脉和颈外动脉是头颅的主要血管。

- 颈内动脉供应大脑,颈外动脉供应头皮、肌肉和器官。

4. 头颅神经:- 面神经、三叉神经、舌咽神经、迷走神经等是头颅的主要神经。

- 面神经负责面部表情,三叉神经负责面部感觉和咀嚼,舌咽神经和迷走神经分别负责咽部和喉部的感觉和运动。

5. 头颅各部位的解剖学特征:- 颅顶:由顶骨和枕骨组成,负责保护大脑。

- 面部:由额骨、鼻骨、颧骨、下颌骨等组成,负责保护感官器官。

- 颈部:由颈椎和肌肉组成,负责支撑头部和颈部。

七、实验讨论1. 头颅骨骼的连接方式:颅骨之间的缝和关节提供了灵活性和稳定性。

2. 头颅肌肉的功能:肌肉的收缩和松弛使头部能够进行各种运动。

3. 头颅血管和神经的分布:血管和神经为大脑和感官器官提供氧气和营养,并传递感觉和运动信号。

八、实验总结本次实验使我们了解了头颅的骨骼、肌肉、血管和神经结构,以及各部位的功能。

通过观察和比较,我们掌握了头颅的解剖学特征,为今后学习神经系统、感觉器官和咀嚼系统奠定了基础。

神经系统解剖图谱胸神经前支:除第1对的大部分参加臂丛,第12对的少部分参加腰丛外,其余不形成神经丛。

第1~11对胸神经位于各自相应的肋间隙称为肋间神经,第12对胸神经前支位于第12肋下方,故名肋下神经。

胸神经前支,在胸、腹壁皮肤呈明显的节段性分布。

第2、4、6、8、10、12对胸神经前支,分别分布于胸骨角、乳头、剑突、肋弓、脐和髂前上棘平面。

坐骨神经:自骶丛发出后,经梨状肌下孔出骨盆,在臀大肌深面下行,经坐骨结节与股骨大转子之间下行至大腿后面,在股二头肌深面下降达腘窝上方分为胫神经和腓总神经。

坐骨神经本干分布于髋关节和股后群肌。

胫神经沿腘窝正中垂直下降,伴胫后动脉下行,经内踝后方入足底,分为足底内侧神经和足底外侧神经。

腓总神经沿腘窝外侧缘下降,绕腓骨颈外侧向前下,分为腓浅神经和腓深神经。

三叉神经:三叉神经含躯体运动和躯体感觉两种纤维,运动纤维起自三叉神经运动核,自脑桥臂出脑,与下颌神经一起经卵圆孔出颅,分布于咀嚼肌。

感觉纤维有3条,即眼神经、上颌神经和下颌神经,三者在颞骨岩部前面连于三叉神经节。

其中枢突经脑桥臂入脑,到达三叉神经感觉核。

三叉神经感觉纤维的3条分支分布于面部的皮肤、眼、口腔、鼻腔、鼻旁窦、牙齿和脑膜等,传导痛觉、温度觉和触觉等。

3条分支在面部分布区的界限,大致以眼裂和口裂为界。

迷走神经:迷走神经属混合性神经,含有四种纤维成分:①内脏运动纤维和内脏感觉纤维,主要分布到颈、胸和腹部的脏器,管理脏器的运动和感觉;②躯体感觉纤维,分布于耳廓、外耳道的皮肤和硬脑膜;③躯体运动纤维,支配软腭和咽喉肌。

迷走神经自延髓橄榄后沟出脑,经颈静脉孔出颅腔至颈部,伴颈部大血管下行达颈根部,由此向下在食管周围,左、右迷走神经的分支分别形成食管前丛和食管后丛,前、后丛向下分别形成迷走神经前、后干。

前、后干穿膈的食管裂孔入腹腔,分支布于肝、脾、胰、肾和结肠左曲以上的消化管。

脑脊液:脑脊液主要由脑室脉络丛产生,充满于脑室和蛛网膜下隙,无色透明,成人总量约150ml。

一、实验目的1. 了解脑干的解剖结构及其功能。

2. 观察脑干各部分的结构特点。

3. 掌握脑干与脊髓、间脑的连接关系。

二、实验时间2023年X月X日三、实验地点人体解剖实验室四、实验材料1. 人体解剖标本2. 解剖刀3. 解剖剪4. 解剖镊5. 解剖显微镜6. 解剖图谱五、实验步骤1. 观察脑干的整体结构(1)将人体解剖标本放置在解剖台上,观察脑干的位置和形态。

(2)用解剖刀在颅骨上切开后,观察脑干与颅骨的连接关系。

2. 解剖脑干(1)用解剖剪沿脑干中线切开,观察延髓、脑桥、中脑三部分的结构。

(2)观察脑干灰质和白质的结构,区分神经核、神经纤维束。

(3)观察脑干与脊髓、间脑的连接关系。

3. 观察脑神经核(1)用解剖显微镜观察脑干中的脑神经核,如延髓中的薄束核、楔束核等。

(2)了解脑神经核的功能及其与脑干其他部分的关系。

4. 观察脑干上行传导束和下行传导束(1)观察脑干上行传导束,如薄束、楔束等,了解其功能。

(2)观察脑干下行传导束,如锥体系、锥体外系等,了解其功能。

六、实验结果与分析1. 脑干的整体结构脑干位于大脑的下方和小脑的前方,最下面与脊髓相连。

脑干自下而上由延髓、脑桥、中脑三部分组成。

2. 脑干的解剖结构(1)延髓:延髓居于脑的最下部,与脊髓相连。

其主要功能为控制呼吸、心跳、消化等。

(2)脑桥:脑桥位于延髓和中脑之间,是连接大脑和小脑的重要通道。

(3)中脑:中脑是脑干中最上部,负责调节运动和视觉。

3. 脑神经核脑干中含有多种脑神经核,如薄束核、楔束核等,它们分别负责传递感觉和运动信息。

4. 脑干上行传导束和下行传导束(1)上行传导束:如薄束、楔束等,负责传递感觉信息。

(2)下行传导束:如锥体系、锥体外系等,负责传递运动信息。

七、实验结论通过本次实验,我们了解了脑干的解剖结构及其功能,掌握了脑干与脊髓、间脑的连接关系。

实验结果表明,脑干在人体生理活动中具有重要作用,是维持个体生命的重要中枢。

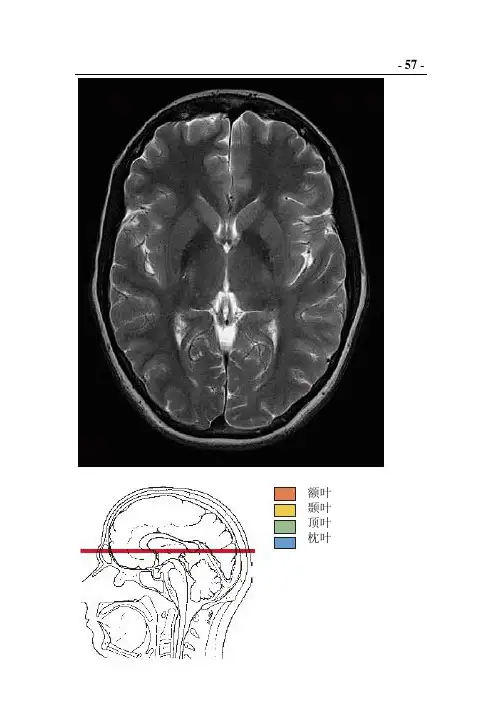

【解剖图谱】基底节区位置关系图基底节⼜叫基底核,是埋藏在两侧⼤脑半球深部的⼀些灰质团块,是组成锥体外系的主要结构。

它主要包括尾状核、⾖状核(壳核和苍⽩球)以及屏状核。

⾖状核:是由壳核和苍⽩球组合⽽成的,因其外形近似板栗板,故称⾖状核。

苍⽩球在⾖状核的内侧部,借外髓板与⾖状核外侧的壳核分开,⽽其⾃⾝⼜被内髓板分为外侧与内侧部。

其宽阔的底凸向外侧,尖指向内侧。

⾖状核的外侧借薄薄的⼀层外囊纤维与屏状核相隔。

⾖状的内侧邻接内囊,其尖部构成内囊膝部的外界。

内囊后肢分隔着⾖状核与丘脑,内囊前肢介于壳核与尾状核头部之间。

故⾖状核的前缘、上缘和后缘都与放射冠(进出⼤脑⽪质的重要传导束所在处)相邻。

内囊由传⼊⼤脑和由⼤脑向外传出的神经纤维组成,是⼈体运动、感觉神经传导束最为集中的部位。

尾状核:外形侧⾯观略呈⾖点状,头部膨⼤,突⼈侧脑室前⾓内,构成侧脑室前⾓的下外侧壁。

全长与侧脑室的前⾓、中央部和后⾓伴⾏,分为头、体和尾3部分。

在前穿质的上⽅,尾状核与壳核融合。

尾状头借内囊膝部与后⽅的丘脑前端相隔;⾃头端向后逐渐变细称为体;沿丘脑背侧缘并与丘脑背侧之间以终纹为界,⾄丘脑后端转向腹侧形成尾部。

尾部深⼊颞叶构成侧脑室下⾓的上壁,并向前终于尾状核头的下外侧、杏仁核的后⽅。

进⼈中脑的⼤脑脚的内囊纤维,把尾状核与丘脑分割开;内囊的⾖状核下部和外囊把尾状核与⾖状核分开。

屏状核:是⼀薄层的灰质板,位于壳核与岛叶⽪质之间。

屏状核与壳核之间为外囊纤维。

屏状核的功能⽬前尚不明确。

此外,与锥体外系功能有关丘脑底核、⿊质和红核,也可视为基底节的组成部分,它们为更靠下部的神经核团。

丘脑底核:即Luys核,为⼀梭状结构,位于间脑的基部和中脑脚的移⾏处,中脑⼤脑脚的背⾯,正好是内囊转⼈⼤脑脚的转折处。

⽬前认为它可能为⿊质的延续。

在⼈类中此核较⼤。

红核:左右各⼀,位于中脑中线的两侧,⿊质之背内侧。

横断⾯呈微红⾊的圆形核团,接受⼩脑的神经纤维,并发出红核脊髓束。