环境知觉的理论

- 格式:ppt

- 大小:329.50 KB

- 文档页数:60

环境知觉和环境认知当我们身处这个世界,周围的环境无时无刻不在影响着我们的感受和行为。

从清晨的第一缕阳光照进房间,到夜晚的星光闪烁在天空,从繁华的城市街道到人烟稀少的乡村小径,我们对环境的感知和认识塑造了我们的生活体验和决策。

环境知觉,简单来说,就是我们通过感官直接接收到的关于环境的信息。

视觉让我们看到周围的色彩、形状和物体;听觉使我们能听见各种声音,如鸟鸣、车鸣;嗅觉帮助我们分辨不同的气味,花香或者饭菜的香气;触觉让我们感受到物体的质地、温度和压力。

这些感官信息瞬间涌入我们的大脑,形成了对环境的初步印象。

比如,当我们走进一个房间,首先可能会注意到房间的大小、布置和光线的明暗。

如果房间宽敞明亮,摆放着舒适的家具,我们会感到放松和愉悦;而如果房间狭小昏暗,堆满杂物,我们可能会感到压抑和不适。

这就是环境知觉在起作用,它是一种本能的、快速的反应,不需要我们过多的思考和分析。

然而,环境知觉只是一个起点,它只是我们对环境的表面感知。

环境认知则是在环境知觉的基础上,通过大脑的加工和思考,对环境形成更深入、更全面的理解和认识。

环境认知包含了我们对环境的意义、功能和价值的判断。

以城市公园为例,我们不仅仅看到了绿色的草地、盛开的花朵和蜿蜒的小径(这是环境知觉),还会意识到公园是人们休闲娱乐、放松身心的场所,它能够改善城市的生态环境,增加居民的生活质量(这是环境认知)。

再比如,我们对于自己居住的社区,不仅知道它的地理位置、建筑风格和周边设施(环境知觉),还会了解社区的文化氛围、邻里关系以及它在城市发展中的地位和作用(环境认知)。

环境认知的形成受到多种因素的影响。

个人的经历、知识、文化背景和价值观都会塑造我们对环境的认知。

一个从小在农村长大的人,对于田野和山川可能有着深厚的情感和独特的认知;而一个在城市中长大的人,可能对高楼大厦和现代化的设施更为熟悉和重视。

教育水平也在其中发挥着重要作用。

受过良好教育的人可能更具备分析和理解环境问题的能力,能够从更宏观的角度看待环境的变化和发展。

![[整理版]环境心理学目录](https://uimg.taocdn.com/7dce8c35abea998fcc22bcd126fff705cc175c78.webp)

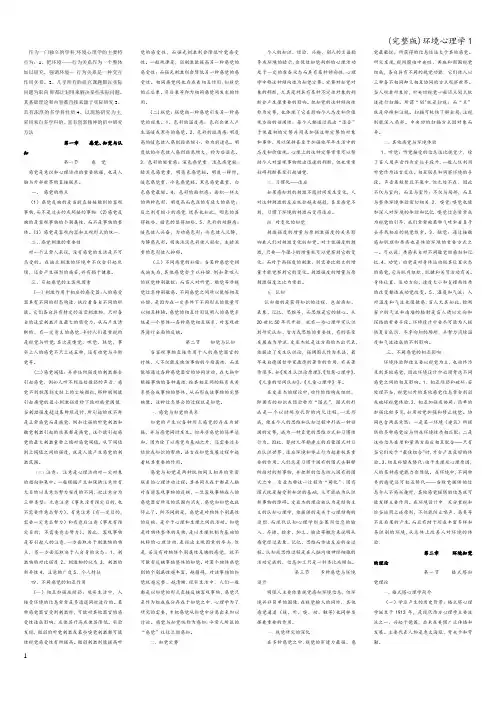

目录绪言第一章感觉、知觉与认知第一节感觉一、感觉的特点二、感觉刺激的重要性三、引起感觉的主客观因素四、不同感觉的相互作用第二节知觉与认知一、感觉与知觉的关系二、知觉定势三、习惯化——适应四、对变化的知觉五、认知第三节多种感觉与环境设计一、视觉研究的深化二、其他感觉与环境体验三、不同感觉的相互影响第二章环境知觉的理论第一节格式塔知觉理论一、格式塔心理学简介二、基本观点三、格式塔的组织原则第二节生态知觉理论--一、基本观点二、生态知觉与情感反应三、生态知觉与环境设计四、生态知觉与道德约束第三节概率知觉理论--一、基本观点和理论模型二、概率性的世界三、概率知觉与个人经验四、概率知觉与环境问题第三章认知地图和评价地图.第一节认知地图研究概述一、认知地图的研究方法二、认知地图的组成要素三、认知地图的性质四、认知地图的特点五、认知地图的功能六、个人认知成图能力的发展七、易识别环境的特征第二节城市公共意象研究实例——武汉市的公共意象一、城市公共意象图二、问卷资料的归纳和讨论三、城市环境总体评价第三节风景区认知地图研究实例一、被试者个人背景二、公共意象和认知结构三、风景质量评价四、讨论和建议第四节校园认知地图研究实例一、研究对象概述二、比较:范围、结构、同一性和意象元素三、讨论:识别、使用和理解第五节校园评价地图一、新的H校园认知地图二、情感评价地图三、审美评价地图四、校园环境总体评价第四章环境一行为关系的理论第一节唤醒理论一、唤醒与情绪二、环境刺激与情感评价三、唤醒与绩效第二节环境应激一、应激反应二、应激物的种类三、适应环境应激的意义和代价第三节环境负荷、适应水平和行为约束一、环境负荷理论二、适应水平理论三、行为约束理论四、各种理论观点的综合第四节行为场景理论一、场所的环境特征二、行为场景的人员配备·三、场所的生命四、研究行为场景的现实意义第五章噪声、拥挤和空气污染第一节噪声一、噪声的定义二、影响噪声评价的因素三、噪声对行为的影响四、减少噪声危害的措施第二节拥挤一、高密度对人类的影响二、影响拥挤感的其他因素三、对拥挤的理论解释四、减少拥挤感的措施第三节空气污染一、空气污染的来源二、空气污染对健康的危害三、对空气污染的知觉及其对行为的影响四、空气污染对绩效的影响第六章个人空间、私密性和领域性第一节个人空间与人际距离一、个人空间二、人际距离三、人际空问定位第二节私密性一、私密性的定义二、私密性的功能三、私密性与环境设计第三节领域性一、领域性和领域二、领域的类型三、领域的功能第七章城市环境的认知第一节城市意象的后续研究一、城市意象研究范围的扩大二、研究方法的改进三、研究内容的深化第二节空间定向一、满足基本需要的导航系统二、定向系统的文化差异三、自然环境特征对定向系统的影响四、环境具体因素对空间定向的影响五、环境改变对空间定向的影响第三节认知距离一、认知距离的概念二、影响认知距离的环境因素三、影响认知距离的文化和群体因素第八章城市环境的体验第一节城市环境体验的原理和特点一、环境信息的特点二、对“复杂性”的偏爱三、城市环境体验的特点第二节显著差异与城市环境体验一、显著差异的含义二、从环境知觉理论看显著差异三、可利用和开发的元素第三节与城市环境体验有关的若干问题一、形成显著差异元素二、城市设计美学——审美情感反应的理论模型三、综合性模拟研究四、寻求易识别性和复杂性的平衡第九章城市外部公共空间活动研究第一节外部空间活动研究综述一、早期国外的研究二、近年的外部空间研究三、分析城市外部空间活动的通常方法第二节外部空间中的行为习性一、动作性行为习性二、体验性行为习性三、行为习性的差异第三节城市外部空间研究实例一、洪山广场二、红楼广场三、滨江公园四、四美塘公园五、讨论和建议第四节基于行为的外部空间设计建议一、加强外部空间的生气感二、兼顾私密性活动三、形成私密性一公共性层次四、合理满足人的行为习性五、预防和减少破坏行为第十章城市环境的影响及其对策第一节城市环境影响的理论假设一、超载假设二、城市环境应激三、行为约束和人员过剩四、城市多场所分析概述第二节城市环境影响的研究例证一、应激与应对行为二、亲和与亲社会行为三、犯罪、犯罪率与恐惧感四、绩效和健康五、城市环境的积极影响六、大城市与小城市的比较第三节基于行为的城市环境问题对策一、重视社会因素二、旧城更新:研究例证与设计建议三、城市区域安全防卫研究第十一章建筑学中的一般应用第一节基于行为的设计原理和方法一、反映建筑与行为关系的理论二、“适用”的现代术语三、基于行为的建筑设计过程第二节环境一行为信息概述一、不同尺度的场所和场景二、使用者群体三、环境~行为现象第三节基于行为的“功能”研究一、功能研究的扩大二、功能研究的深入:外显功能与潜在功能三、功能研究的细化:特定功能与行为第十二章特定建筑环境与行为第一节建筑意象与室内认知距离一、建筑的意象二、使用者的建筑综合意象三、建筑室内的认知距离第二节室内空间定向一、建筑易识别性研究概述二、建筑平面拓扑复杂性的影响三、加强室内空间定向的建议第三节建筑体验概述一、知觉理论与建筑体验二、建筑体验的研究方法和影响因素三、室内空间的体验第四节特定建筑类型与行为一、居住场所二、老年人福利设施三、其他建筑类型结语:走向更朴实和更开明的环境一行为研究主要参考文献后记。

环境知觉原理的应用什么是环境知觉原理环境知觉原理是指人类通过感知和理解周围环境的方法和过程。

它是人类对环境进行感知和交互的基础,包括了人类对声音、图像、触觉、味觉和嗅觉等外部刺激的感知能力。

环境知觉原理的应用广泛,涵盖了各个领域,包括医疗、工业、交通、娱乐等。

医疗领域的应用1.病人监护系统:环境知觉原理在医疗领域的应用之一是通过监测病人的生理参数,如心率、血压、氧气饱和度等,实时监护病人的身体状况。

这些监护系统能够提醒医护人员发生异常情况并采取相应措施,从而提高病人的安全性和医疗质量。

2.药物分发系统:利用环境知觉原理,医疗机构可以实现自动化药物分发系统。

这些系统可以根据医嘱和患者的信息,准确地分发药物,并提醒患者按时服用药物。

这样可以避免人为错误和药物误用,提高药物治疗的效果。

3.远程医疗:环境知觉原理也可以应用于远程医疗领域。

通过传感器和监测设备,医生可以远程监护患者的身体状况,并进行诊断和治疗。

这对于无法就医或居住在偏远地区的患者来说是一个重要的解决方案。

工业领域的应用1.智能制造:环境知觉原理在智能制造中发挥着重要作用。

通过感知和理解环境,智能制造系统可以自动调整生产流程和参数,提高生产效率和产品质量。

例如,利用环境知觉原理,机器人可以自动检测产品的质量,并实时调整生产过程。

2.自动化仓储系统:环境知觉原理也可以应用于自动化仓储系统中。

通过感知仓储环境和货物的位置,系统可以自动调度机器人和传送带,实现自动化的货物搬运和储存。

这极大地提高了仓储系统的效率和准确性。

3.设备监测和维护:环境知觉原理可以用于设备的监测和维护。

通过感知设备的运行状态和振动、温度等环境参数,系统可以及时检测设备的故障和异常,并提醒维修人员进行维护。

这可以避免设备损坏和生产中断,提高工业生产的可靠性和安全性。

交通领域的应用1.智能交通系统:环境知觉原理在智能交通系统中起到关键作用。

通过感知交通环境和车辆的位置,系统可以实时监控交通流量和道路状况,提供交通信息和导航服务,帮助驾驶员选择最佳路线和避免拥堵。

心理学基本概念系列——

环境知觉理论形而上是人类区别于动物的重要文明之一,

情志,即现在所说的心理学,

在人类医学有重要地位。

本文提供对心理学基本概念

“环境知觉理论”

的解读,以供大家了解。

环境知觉理论

关于个体加工环境信息的理论。

主要有布伦斯威克的透镜模型和E.J.吉布森的环境生态知觉理论。

前一种理论认为,个体感觉到的信息不能准确反映现实世界,只能用来对环境作可能性判断。

个体对环境的知觉就像透镜把散乱的光线聚合成一点,首先接受环境中各种散乱的刺激,然后将其过滤,重新组合成有序、整合的知觉。

通过不断地感觉经验,个体逐渐知道哪种感觉信息能更精确地反映真实环境,该种刺激在以后的知觉过程中就会占更大比重。

这种理论把环境知觉看作是过去经验与当前感觉的相互作用,强调整体环境知觉的心理学模型。

后一种理论认为环境中的客观因素对物种的适应极为重要,生物体从一个地方迁移到另一个地方,逃避受伤和死亡以及寻找生活资源和性伙伴,都与环境条件息息相关。

这就要求生物体的感知系统能精确反映、记录外部世界。

因此,感知是适应环境的结果,能如实反映现实世界,感知到的信息不应是“看起来怎么样”,而应是“看到了什么”。

这个过程就是环境向知觉者揭示其自身信息是正确的。

个体通过探究,调整感觉输入的强度以及有选择地注意,使这些信息成为一种有效的刺激,从而实现对环境中物体功能的利用。

虽然多数环境心理学家认为布伦斯威克的透镜模型对环境知觉的影响较大,但吉布森的模型也引发了人们对演化观点的新兴趣,即强调了有机体在环境中的适应与功能。

布伦斯威克透镜模型。

人文地理中环境知觉得概念环境知觉,汉语词语,指个体加工环境信息的过程。

环境知觉(environmental perception),指个体加工环境信息的过程。

个体对环境中的各种刺激产生感觉,并在已有经验的基础上将其组织成高一级的心理模式的过程。

环境知觉与环境认知1.感觉是对直接作用于感觉器官的客观事物个别属性的反映。

知觉是在感觉的基础上,把过去的经验与各种感觉结合而形成的。

感觉主要以生理机能为基础。

而知觉是纯心理性的,具有较大的个体差异。

知觉的几个主要心理特性包括知觉的相对性、知觉的选择性、知觉的完整性、知觉的恒常性和知觉的组织性。

2.环境知觉是从对环境中个别刺激的加工开始的。

通常会经过刺激的觉察、刺激的辨别、刺激的丙认和刺激的评定这些过程。

汉尔森提出环境知觉包括认知的(思维的),情感的(情绪的),解释和评价的成分。

我们对周围环境事物距离和立体的知觉在视觉中的加工,有单眼和双眼的线索。

运动知觉是个体对周围环境特体在空间发生位置移动的反应,它是通过视觉、动觉、平衡觉等多种感觉器官的协同活动实现的。

3.随着接触时间的延长,个体对环境的知觉敏感性会发生变化。

如果刺激恒定,反应越来越弱称为习惯化。

这种习惯化对嗅觉刺激、味觉刺激、噪音、光、压力、温度等都可发生,与对环境的适应有关。

而对变化的知觉则与环境刺激变化的快慢、可觉察性有关,即环境变化的快慢影响我们对环境变化的知觉。

4.简述环境知觉理论。

环境知觉可以通过两个过程完成,一是自上而下的过程,即概念驱动;另一个是自下而上的过程,即数据驱动。

格式塔理论认为,我们的脑以一种主动的方式对刺激进行建构,提出整体大于局部之和的原则。

功能主义理论强调有机体对环境的适应,即生物个体要寻找能使它们有最大程度生存的机会。

它比较强调知觉反应的先天性,认为人类天生具有知觉环境中对他们有功能价值的方面。

学习理论认为,我们的知觉不是先天决定的,而是必须学会知觉环境中的关键方面。

概率功能主义,即布伦斯维克的透镜模型,它是布伦斯维克用数学来描述个体知觉过程的一个模型。

环境心理及行为学复习提纲第一章感觉、知觉与认知1.注意的概念、注意的类型、如何营造引人注意的景观(1)注意是心理活动对一定对象的指向和集中。

(2)①无意注意(指事先没有预定目的,也不需要做意志努力。

)②有意注意(有一定目的,需要一定意志努力。

)③有意后注意(事先有预定目的,不需要意志努力。

)(3)一方面取决于刺激物的特点, 另一方面还取决于人自身的状态。

①刺散物的对比强度。

②刺激物的状态。

运动和变化的对象比静止的对象更引人注意。

如夜空中的流星。

③刺激的新异性。

与众不同的和新异的事物很容易成为注意的对象,千篇一律的,刻板重复的事物很难吸引和维持人的注意。

2.不同感觉的相互作用的类型(1)相互加强或削弱。

(2)联觉。

(3)不同感觉的补偿3.感觉与知觉的概念(1)感觉:感觉是意识和心理活动的重要依据,也是人脑与外部世界的直接联系。

(2)知觉:当客观事物直接作用于人的感觉器官的时候,人不仅能反映该事物的个别属性,而且能够通过各种感觉器官的协同活动,在大脑中根据事物的各种属性按其相互间的联系或关系整合成事物的整体,从而形成该事物的完整映像。

这种信息整合的过程就是知觉。

4.知觉定势的概念个人的知识、经验、兴趣、别人的言语指导或环境的暗示,会促使知觉判断的心理活动处于一定的准备状态而具有某种倾向性心理学中称这种倾向性为知觉定势。

5.认知的概念及其特点(1)认知值得是获得知识的过程,它包括感知、表象、记忆、思维等等,而思维是它的核心。

(2)认知是主客体相互之间作用的产物。

6.人眼的构造及观看对象的规律(1)视网膜由中央凹、黄斑和周围视觉组成。

(2)中央凹是位于视网膜中央的小凹,含有最微细的视锥细胞,中央凹形成的视野成圆锥状,水平和垂直视角均为2°左右;当头部保持垂直或者略微前倾的时候,中央凹视觉通常看着视平线以下10°左右的地方。

见pdf。

7.不同感觉的相互影响(1)相互削弱和破坏。

(2)相互加强或协同。

(完整版)环境心理学11 作为一门独立的学科,环境心理学的主要特点为:1、把环境——行为关系作为一个整体加以研究,强调环境—-行为关系是一种交互作用关系。

2、几乎所有的研究课题都以实际问题为取向.即都计划用来解决某些实际问题,其基础理论和内容都直接来源于实际研究.3、具有浓厚的多学科性质.4、以现场研究为主,采用来自多学科的、富有创新精神的折中研究方法.第一章 感觉、知觉与认知第一节 感 觉 感觉是意识和心理活动的重要依据,也是人脑与外部世界的直接联系。

一、 感觉的特点(1)感觉反映的是当前直接接触到的客观事物,而不是过去的或间接的事物.(2)感觉反映的是客观事物的个别属性,而不是事物的整体。

(3)感觉是客观内容和主观形式的统一. 二、感觉刺激的重要性对一个正常人来说,没有感觉的生活是不可忍受的。

在缺乏刺激的环境中不仅会引起厌烦,还会产生强烈的痛苦,并有损于健康。

三、引起感觉的主客观因素(一)刺激作用于相应的感受器:人的感受器具有不同的形态构造,执行着各自不同的职能。

它们各自具有特定的适宜刺激物,只对各自的适宜刺激产生最大的感受力,从而产生清晰的、有一定意义的感觉.平时人们最重视的是视觉与听觉,其次是嗅觉、味觉、肤觉,事实上人的感觉不只上述五种,还有动觉与平衡觉等。

(二)感觉阈值:并非任何强度的刺激都会引起感觉,例如人听不到远处微弱的声音,感觉不到飘落到皮肤上的尘埃微粒,那种刚刚能引起感觉的最小刺激强度称下绝对感觉阈值.当刺激强度超过某种限度时,所引起的就不再是正常感觉而是痛觉,例如过强的听觉刺激和触觉刺激引起的效果都是痛觉,这个能引起感觉的最大刺激量称上绝对感觉阈值,从下阈值到上阈值之间的强度,就是人能产生感觉的刺激范围。

(三)注意: 注意是心理活动对一定对象的指向和集中。

一般根据产生和保持注意时有无目的以及意志努力程度的不同,把注意分为三种类型:无意注意(事先没有预定目的,也不需要作意志努力)、有意注意(有一定目的,需要一定意志努力)和有意后注意(事先有预定目的,不需要意志努力)。