(普通动物学)A-02-1多细胞动物概述

- 格式:ppt

- 大小:4.89 MB

- 文档页数:19

普通动物学—多孔动物门(Phylum Porifera)多孔动物门(Phylum Porifera)也称作海绵动物门(Phylum Spongia)。

多孔(海绵)动物被认为是最原始、最低等的多细胞动物。

主要生活在海水中,部分生活在淡水中。

海绵出现在寒武纪早期,现生的海绵动物和其化石差别不大。

1.体型多数不对称,随意生长,有些甚至连个体都分辨不清。

2.没有器官系统和明确的组织海绵的体壁由两层细胞构成,两层细胞中间为中胶层。

体表的一层细胞为扁细胞,有保护、调节作用。

有些扁细胞变为肌细胞,围绕着入水小孔和出水小孔,可以收缩控制水流。

在扁细胞之间有无数的孔细胞,形成单沟系海绵的入水小孔。

中胶层是胶状物质,其中有钙质或硅质的骨针,有些还具有类蛋白质的海绵丝。

骨针为鉴定特征之一。

中胶层内还有几种变形细胞:有分泌骨针的骨针细胞;分泌海绵丝的成海绵质细胞;以及很多全能性的原细胞,能分化形成其他任何类型的细胞。

原细胞还能吞噬消化食物,形成精子和卵子。

还有一种芒状细胞,具有神经传导的功能,是原始的神经细胞。

在海绵身体里面的一层细胞为领细胞,每个领细胞围绕一条鞭毛,光学显微镜下,领看起来像一层薄膜。

当鞭毛打动,引起水流通过海绵时,食物颗粒会附在领上,然后落入细胞质中,通过胞吞进行细胞内消化。

综上所述,海绵动物的细胞分化虽然较多,但身体的各种机能是由或多或少独立活动的细胞完成的,因此一般认为海绵是处于细胞水平的多细胞动物。

3.具有水沟系水沟系是海绵动物特有,不同种的水沟系差别很大,主要有三种类型:单沟型、双沟型和复沟型,分别由简单到复杂,水流都是从入水小孔进去,出水孔出结构越复杂,鞭毛越多,吃的也越多。

二、生殖和发育1.无性生殖,分为出芽和形成芽球两种。

出芽:海绵体壁的一部分向外突出形成芽体,与母体脱离后形成新个体,也可以不脱离形成群体。

芽球:在中胶层中形成,由一些储存了丰富营养的原细胞聚集成堆,外面包有几丁质膜和骨针,当成体死亡后,芽球可以存活下来,当条件好转时,可以发育成新个体。

可编辑修改精选全文完整版《普通动物学》课程教学大纲课程名称:《普通动物学》课程类别:必修课适用专业:生态学考核方式:考试总学时、学分: 96 学时 6 学分(全学年)其中实验学时:0 学时一、课程教学目的普通动物学是高等师范院校生态学专业教学计划的主要科目之一,是动物系列科学的基础主干课。

课程内容主要涉及动物有机体形态结构、分类、生命活动与环境关系以及发生发展的规律。

其目的是阐明动物的生命活动规律,以利于动物多样性的保护和可持续利用。

通过本课程学习,着重加强对动物学基础理论和基本技能的训练,系统地掌握动物学的基础理论、基本知识和基本技能,加深对以动物适应机制为中心,系统发育为主线及动物个体发育与系统发育的统一、形态与机能的统一、机体与环境的统一的动物学原理的理解,为后续专业课学习和从事专门研究工作打下必要的基础。

培养学生具备胜任中学动物学教学及开展自然科学教育技能。

本课程的研究对象是丰富多彩的动物世界,学好动物学,必须要勤于观察,善于观察。

动物世界和人类生活有密切关系,因此要学会用动物学的知识解释生活,生产实践中的问题,为今后开展动物科学研究打下坚实基础。

二、课程教学要求1. 正确认识课程的性质、任务及其研究对象,全面了解课程的体系和结构;2. 牢固掌握动物各门及主要纲的特征;重要代表动物的形态结构与机能的适应;动物发生与发展的规律;主要门类的演化关系;动物地理分布的基本知识和了解动物学科的发展前沿;3. 了解华北地区的动物种类及分布,生物多样性与生存环境的关系,从而加强动物资源的保护意识;4. 以生物多样性及现代分子生物学研究成果为线索,介绍动物科学的最新研究成果,为今后开展科学研究打下良好基础。

三、先修课程无四、课程教学重、难点通过课程的学习,引导学生多方面接触自然、联系实际,丰富感性认识,通过描述、比较和实验等常用的研究手段,将观察到的现象进行分析和归纳,作出科学的解释,从而揭示动物的形态结构、生命活动与环境的关系及系统发育等。

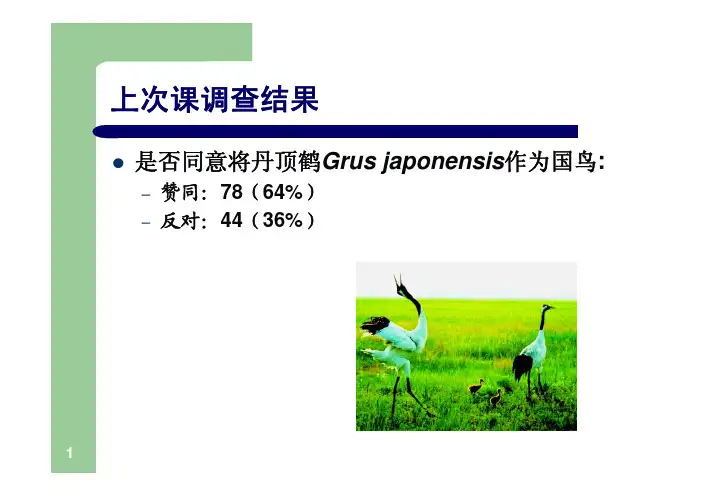

上次课调查结果z是否同意将丹顶鹤Grus japonensis作为国鸟:–赞同:78(64%))–反对:44(36%1多细胞动物概论3单细胞动物到多细胞动物z从单细胞到多细胞是生物从低等到高等发展的一个重要过程,代表了生物进化史上的一个极为重要的阶段z原生动物:单细胞动物,低等、原始。

z后生动物:绝大多数多细胞动物。

4单细胞动物到多细胞动物原生动物后生动物中生动物???5体细胞轴细胞菱形虫纲的双胚虫直泳虫纲的直泳虫生殖细胞体细胞单细胞动物到多细胞动物z退化的扁形动物:–营寄生生活,生活史复杂,结构简单:是适应寄生生活的退化现象z中生动物:–细胞核DNA中鸟嘌呤和胞嘧啶的含量(23%)与原生动物纤毛虫的含量相似,而低于扁形动物(35-50%)等其他多细胞动物78z 多细胞动物的胚胎发育复杂。

不同类群的动物各不相同,但早期胚胎发育的主要阶段相同z 1. 卵裂期z 卵的结构–植物极:卵黄多–动物极:细胞质多z 卵的类型–根据卵黄多少可将卵分为:z多黄卵(端黄卵)z 少黄卵(均黄卵)z 中(央)黄卵一、多细胞动物胚胎发育的一般规律一、多细胞动物胚胎发育的一般规律9一、多细胞动物胚胎发育的一般规律z卵裂方式:–完全卵裂:整个卵细胞都进行分裂, 见于少黄卵z均等卵裂:卵黄少, 分布均匀, 卵裂时形成的分裂球(即卵裂形成的细胞)大小相等, 如文昌鱼z不均等卵裂:卵黄少,分布不均匀,卵裂时形成的分裂球大小不均匀,如蛙–不完全卵裂:卵裂在不含卵黄的部分进行,多见于多黄卵z盘裂:卵裂只限于动物极的细胞质部分,如鸡z表面卵裂:卵裂只限于卵的表面, 见于中黄卵,如昆虫10一、多细胞动物胚胎发育的一般规律11一、多细胞动物胚胎发育的一般规律卵黄的含量和分布对受精卵的卵裂方式具有重要影响1213一、多细胞动物胚胎发育的一般规律z受精卵的卵裂与一般细胞分裂的区别:–受精卵每次分裂之后,新的细胞未长大又继续进行分裂。

因此分裂成的细胞越来越小。

普通动物学复习一、名词解释1、胚胎逆转:动物极的小细胞内陷形成内层,而植物极的大细胞外包形成外层,这与其他多细胞动物原肠胚的形成相反,因此称为逆转现象。

(多孔动物51页)2、逆行变态:海鞘的自由生活的幼体变为固着生活的成体过程中,失去了脊索、背神经管等重要结构,形体变得更为简单,称为逆行变态。

3、侧生动物:海绵动物在动物进化上是一个盲枝,没有发现有其它后生动物是由海绵动物进化而来的,故称侧生动物4、原肾管排泄系统:原始的排泄管,由焰细胞,毛细管和排泄管及排泄孔组成,一端为盲管,另一端开口(排泄孔)。

是由身体两侧由外胚层陷入形成的网状多分枝的管状系统,每一小分支的最末端由焰细胞组成盲管。

由排泄孔通向体外,排出多余水份和代谢废物。

(扁形动物如涡虫65页)5、后肾管排泄系统:两端均开口,一端开口于体腔为肾口,另一端为肾孔或排泄孔,开口于体节的腹面或体节。

(环节动物如蚯蚓96页)6、同律分节:动物体除前两节和最后一节外,其余各体节的形态基本相同。

(环节动物94页)7、异律分节:躯体不同部位的体节形态和机能不相同。

(节肢动物如蜘蛛122页)8、马氏管:昆虫等节肢动物从中肠和后肠之间发出多数细盲管,直接浸浴在血腔的血淋巴中,从中吸收大量尿酸等代谢废物,通过后肠,与食物残渣一起由肛门排除体外。

9、原口动物:胚胎时期的胚孔(原口)发育为动物的口,肛门是在相对的一侧开口形成的,节肢动物以前的无脊椎动物类群属于原口动物,原口动物以裂体腔法形成体腔。

10、后口动物:胚胎时期的原口发育为动物的肛门或封闭,而相对的一侧形成新的开口发育为动物的口,具有这种发育方式的动物称为后口动物。

棘皮动物以后的动物类群具有后口。

11、咽鳃裂:为低等脊索动物消化道前端咽部两侧左右成对、数目不等的裂孔。

12、渐变态:幼虫翅和生殖腺未发育,称若虫,如蝗虫。

13、半变态:幼虫形态和习性和成虫不同,生活环境不一样,称稚虫,如蜻蜓14、韦伯氏器:鲤科鱼类的前3块脊椎的一部分变化成韦伯氏小骨,包括三角骨(捶骨)、间插骨(砧骨)和舟骨(蹬骨),三角骨的后端和鳔壁相接触,舟骨和内耳的围淋巴腔接触。

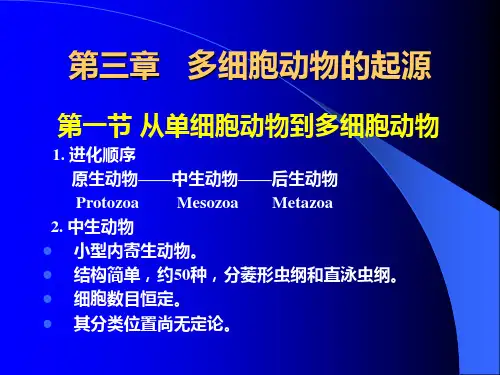

第三章多细胞动物的起源第一节从单细胞到多细胞在动物界里除了单细胞动物外,其余都是多细胞动物。

从单细胞到多细胞是生物从低级向高级发展的一个重要过程,代表了生物进化史上一个极为重要的阶段。

一切高等生物虽然都是多细胞的,但发展是不平衡的。

动物的发展水平远远高于植物,它们进化发展的速度也远较植物为快。

动物的基本特点之一是有对称的体型。

两侧对称的体型不仅有利于活动,且促使身体分为前后、左右和背腹。

在进化过程中,神经感官和取食器官逐渐向前端集中,形成了头部。

对称体型和头部的形成是动物体复杂化的关键。

一切高等动物以至于人都是在这一体型基础上发展起来的。

单细胞动物在形态结构上虽然有的也较复杂,但它只是一个细胞本身的分化。

它们之中虽然也有群体,但是群体中的每个个体细胞,一般还是独立生活,彼此间的联系并不密切,因此,在发展上它们是处于低级的、原始阶段,属于原生动物。

绝大多数多细胞动物叫做后生动物(Metazoa),这和原生动物的名称是相对而言的。

在原生动物和后生动物之间,长期以来学者们认为还有一类中生动物(Mesozoa)(图3-1),中生动物这个名字就是因为,认为中生动物介于原生动物和后生动物之间。

有学者将原生动物、中生动物、后生动物并列为3个动物亚界。

现在一般认为中生动物为动物界中的一门。

中生动物是一类小型的内寄主动物。

结构简单,已知约50种,分为菱形虫纲(Rhombozoa)和直泳虫纲(Orthonecta),前者包括双胚虫(dicyemida)和异胚虫(heterocyemida)两类。

菱形虫纲的动物寄生在头足类软体动物的肾内,体长约0.5mm~10mm,虫体由20~40个细胞组成,细胞数目在每个种内是恒定的。

这些细胞基本上排列成双层,但又不同于高等动物的胚层。

外层是单层具纤毛的体细胞,包围着中央的一个或几个延长的轴细胞。

虫体前端的8~9个体细胞排成两圈,用以附着寄主。

其余的体细胞多少呈螺旋形排列(图3—1)。

![《普通动物学》总结[1]](https://uimg.taocdn.com/de6cce260242a8956aece424.webp)

《普通动物学》总结(word版可编辑修改)编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(《普通动物学》总结(word 版可编辑修改))的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为《普通动物学》总结(word版可编辑修改)的全部内容。

普通动物学总结第一部分无脊椎动物的一般构造和生理一、对称动物身体的形状是各种各样的。

这些多种多样的形状也表示出动物的进化过程和动物对不同环境的适应性。

体制:即动物体的基本形式;无对称-球形对称—辐射对称—两辐对称—两侧对称①不对称:体不能分成两个或若干个对称部分——变形虫;②球形对称:通过一个中心点,有无数对称轴,可将球体切成对称面—-放射虫、太阳虫、团藻;③辐射对称:通过身体的中央轴有许多个切面可以把身体分成两个相等的部分——表壳虫、钟虫、海绵动物、腔肠动物;④两辐射对称:由于有口、口道沟的存在,身体只能通过体轴作平行与垂直口道沟的两个对称面——珊瑚纲(海葵)、栉水母;⑤两侧对称:扁形动物及以上的动物都是属于两侧对称的(扁形、环节、软体、棘皮动物等)。

二、胚层单细胞原生动物,无所谓胚层的构造,最多如团藻一样只有1层细胞。

多细胞动物:两胚层动物:海绵动物(逆转动物)、腔肠动物.三胚层动物:扁形动物及以上三、体腔体腔是指消化管与体壁之间的腔.扁形动物以下没有任何形式的体腔。

原腔动物有原体腔(囊胚腔);自环节动物及以上,都有真体腔。

真体腔的产生对消化、循环、排泄、生殖等器官的进一步复杂化都有重大意义,被认为是高等无脊椎动物的重要标志之一。

有些高等无脊椎动物(包括环节动物门的蛭纲、软体动物门、节肢动物门等),真体腔退化,形成围心腔、排泄器官和生殖器官的内腔和生殖管。

原生动物:是一个完整的、能营独立生活的、单细胞结构的有机体也称单细胞动物。

最原始、最低等的动物原口动物:在胚胎发育过程中,原口(胚孔)形成口的动物。

包括:扁形动物,线形动物,环节动物,软体动物,节肢动物。

后口动物:在胚胎发育过程中,原口形成动物的肛门,在相反方向的一端由内胚层内陷形成口的动物。

棘皮动物以后的动物属于后口动物。

胞饮作用:在液体环境中的一些大分子化合物或离子吸附到质膜表面,使膜发生反应,凹陷形成管道,然后在管道内端下形成一些液泡进入胞质内。

胞内消化:食物被摄入体内后,细胞质就分泌一层临时膜把食物包围起来,形成食物泡,细胞质还分泌消化酶对食物进行消化、吸收,是较原始的消化方式包囊:在不良环境下,原生动物能在失去大部分结构后缩成一团,且体表会分泌胶质在体外形成包囊膜,凝固后将自己包围,即形成包囊。

使自身与外界环境隔开,新陈代谢水平降低,处于休眠状态,度过干燥、冰冻等不良环境,等环境条件良好时又长出相应结构,包囊破裂,恢复原来的生活状态。

剌丝泡:为纺缍形小杆状结构,有小孔开口于表膜。

当受到外来刺激时,能释放出内含物,吸水后聚合成丝,能麻痹敌害,有防御功能。

多细胞动物起源于单细胞动物的证据1古生物学方面:化石2形态学方面:有单细胞的动物、多细胞的动物,并形成了由简单到复杂、由低等到高等的序列。

3胚胎学方面多细胞动物的早期胚胎发育基本上是相似的。

根据生物发生律,个体发育简短地重演了系统发展的过程,可以说明多细胞动物起源于单细胞动物,并且说明多细胞动物发展的早期所经历的过程是相似的。

个体发育(Ontogeny):是指多细胞动物从受精卵开始,经过细胞分裂、组织分化、器官形成,直至子代个体形成、成长、性成熟直至死亡的全过程。

系统发育(Phylogeny)即种族发展史。

也可称为系统发生。

动物的系统发育是动物界漫长的演化历史,是指动物由最低等的形式(原生动物)发展到多细胞结构的后生动物,并逐步完善、复杂化,进而发展成为最高级形式的动物,直至人类的全部种族发展史。

普通动物学部分知识要点第一部分动物界概况一、主要的门类:现存动物约 150 万种 , 分 10 个门 .1、原生动物门:约 3 万种,分鞭毛纲、肉足纲、孢子纲和纤毛纲。

2、多孔动物门:约 1 万种,分钙质海绵纲、六放海绵纲、寻常海绵纲。

3、腔肠动物门:约 1 万种,分水螅纲、钵水母纲、珊瑚纲。

4、扁形动物门:约 1 万种,分涡虫纲、吸虫纲、绦虫纲。

5、线形动物门:分线虫纲,轮虫纲。

6、环节动物门:约17000 种,分多毛纲、寡毛纲、蛭纲。

7、软体动物门:现存约10 万种,化石种类 3.5 万种,分单板纲、多板纲、腹足纲、掘足纲、瓣鳃纲、头足纲。

8、节肢动物门:为动物界第一大门,约110 万种,分为三个亚门七个纲。

有鳃亚门包括三叶虫纲、甲壳纲;有螯亚门肢口纲、蛛形纲;气管亚门包括原所管纲、多足纲、昆虫纲。

9、棘皮动物门:现存约6000 种,分海星纲、蛇尾纲、海胆纲、海参纲、海百合纲。

10、脊索动物门:约 7 万多种,分尾索动物亚门、头索动物亚门、脊椎动物亚门。

(1)尾索动物亚门:分尾海鞘纲、海鞘纲、樽海鞘纲。

(2)头索动物亚门:只有头索纲。

(3)脊椎动物亚门:分圆口纲、鱼纲、两栖纲、爬行纲、鸟纲、哺乳纲。

二、重要的名词概念体制:动物躯体结构的基本形式, 是动物躯体各部分在排列方式上的某些规律性。

其进化趋势为:不对称→球辐对称→辐射对称→两辐对称→两侧对称。

分节:指动物体内或体外的分段现象。

其进化趋势为不分节→假分节→真分节( 同律分节→异律分节、分部) 。

原体腔:由囊胚腔发育而来,体壁有肌肉层而肠壁没有,无体腔膜。

真体腔:由中胚层分裂而来,体壁肠壁均有肌肉层和体腔膜。

直接发育:发育中幼体与成虫形态大小无异,无须经过变态。

间接发育:幼虫与成虫形态明显不同,须经过变态。

分表变态、不完全变态(分渐变态和半变态)、完全变态。

第二部分无脊椎动物包括脊索动物以外的所有动物。

一、原生动物门(一)门的主要物征:1、生活习性:生活在液体环境或潮湿土壤中。

《普通动物学》(刘凌云著)课后答案下载《普通动物学》(刘凌云著)简介第1章绪论第2章动物体的基本结构与机能第3章原生动物门第4章多细胞动物的起源第5章多孔动物门(海绵动物门)第6章腔肠动物门(刺胞动物门)第7章扁形动物门第8章假体腔动物第9章环节动物门第10章软体动物门第11章节肢动物门第12章触手冠动物第13章棘皮动物门第14章半索动物门第15章脊索动物门第16章圆口纲第17章鱼纲第18章两栖纲第19章爬行纲第20章鸟纲第21章哺乳纲第22章动物进化基本原理第23章动物地理第24章动物生态参考文献索引《普通动物学》(刘凌云著)目录《普通动物学(第4版)》是北京师范大学刘凌云教授和郑光美院士主编的《普通动物学》(第3版)的修订版,是“高等教育百门精品教材”研究项目的成果之一,是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

《普通动物学(第4版)》的编写力求能反映本学科的基础理论、新技术、新成就,并适用于教师教学和学生自学,具有中国特色。

第4版突出体现以下3个特色:1.以动物演化为线索,突出进化历史中发生重大质变的事件(例如细胞、体制、胚层、体腔、体节、脊索、脊椎、凹忮、体温等)及其与动物组织、器官、系统出现或复杂化的相关性,使学生能结合动物进化发展的内在联系来掌握动物类群的主要特征及其发生、发展的主要规律书中对各类群及其代表动物的选取,以演化上、经济上和科学研究上有重要意义的为重点,并以我国动物为首选代表;全书着重加强基础同时根据动物学发展的`现状,适当拓宽口径,增加了非重点的及新发现的小门类;2.进一步精练教学内容,突出重点注意加强结构与功能、理论与实际的结合在每章之后有思考题,便于教与学3.全书注意介绍现代动物科学知识和动物学宏观与微观研究前沿的最新成果,如进化理论、行为学、动物资源保护与可持续利用、人与自然的和谐发展等,以及联系、反映发育生物学、分子生物学、基因组学有关的新知识书中提出不少尚未解决、有待研究的问题。