元代杂剧剧目及其分类 共16页

- 格式:ppt

- 大小:77.00 KB

- 文档页数:16

元杂剧“元曲四大家”:关汉卿、郑光祖、白朴、马致远元杂剧四大爱情剧主要故事情节关汉卿《拜月亭》、王实甫《西厢记》、白朴《墙头马上》、郑光祖《倩女离魂》《墙头马上》唐高宗仪凤三年春,工部尚书裴行俭之子裴少俊,从长安到洛阳搜求奇花异草,于上巳节骑马路过总管李世杰的花园。

“尤擅女工、深通文墨、志量过人、容颜出世”的李千金正在园中向墙外眺望,两人目光相遇,一见钟情。

少俊投以诗文,千金文思敏捷,传回答诗,彼此更是倾心,相约夜间在花园相会,嬷嬷见他们爱得坚决,便放二人逃走,要少俊得官后再来认亲。

但二人回到长安,因为少俊懦弱和沉浸于情爱,竟在尚书府后花园潜居七年,并且生下儿子端端、女兑重阳。

清明节少俊往郊外祭扫,裴行俭偶入后花园,发现了李千金和一双孙儿女;李千金自认为少俊妻,行俭则以娶则为妻、弃则为妾,并诬之为娼妓,千金忍辱理直气壮地与其争议。

裴尚书仗势欺人,百般刁难,要她在石上磨簪、用游丝系银跟瓶汲水,若瓶坠簪折,便要留下孙儿,逐走千金。

及至少俊祭扫归家,又在冷酷的父亲逼迫下,软弱地对千金写了休书。

千金无奈被逐,返家后父母已殁,却守业不嫁。

翌年,少俊中官,前来认亲,千金凭着志气,不肯相认。

裴尚书得知千金乃名门之女,亲来赔礼,竟也遭拒绝,她讽刺了裴尚书的前倨后恭。

后来裴尚书让端端、重阳来见千金,在母爱驱使下,她同意认亲。

《拜月亭》剧谱金国末年元军入侵,王尚书奉旨往边关议和,举家饯别。

后元军攻入京城,王女瑞兰与母在逃难中失散,书生蒋世隆也与妹妹瑞莲失散。

旷野中大家各自呼唤亲人,瑞兰误听瑞莲而与蒋世隆相遇,两人权说是夫妻而同行;瑞莲则与王母巧遇,也认作母女结伴同行。

世隆瑞兰被盗匪掳上山寨,幸而寨主是世隆的义弟陀满兴福,被放下山后两人正式结为夫妻,却因世隆得病滞留客店。

此时王尚书议和归来,在客店巧遇两人,嫌弃世隆逼迫瑞兰随己回家,途中又与王夫人、瑞莲会面,认瑞莲为义女。

回京都后瑞兰思念世隆,焚香拜月祈求与世隆团聚,被瑞莲听到,互相盘问后方知已成姑嫂。

元代杂剧是在前代戏曲艺术宋杂剧和金院本的基础上发展起来的一种戏剧样式。

它的最初出现大致是在金末元初,其间它经历了从不完备到完备的发展过程。

杂剧体制的完备、成熟并开始兴盛起来是在蒙古王朝称元以后。

到了成宗元贞、大德年间,杂剧的创作和演出进入鼎盛时期。

杂剧最初流行于北方,以大都(今北京)为中心,遍布河南、河北。

受方言的影响,它有不同的声腔流派,魏良辅《南词引正》说杂剧声腔有中州调、冀州调和小冀州调。

这种北方声腔的剧种,很快流行于全国。

元人夏庭芝撰著的《青楼集》记述了元代140多个著名戏曲演员(其中男演员30多人)的活动事迹。

这些演员或是“名重京师”、“京师唱社中之巨擘”;或是“驰名金陵”;或是“独步江浙”;或是“淮浙驰名”;或是“驰名江湘间”。

还有“山东名姝”、“维扬名妓”、“湖州角妓”等等。

《青楼集》成书于至正十五年(1355),后又有增订,其时距元亡不远。

它的记述说明元代的杂剧演出由北方发展到南方,遍布各地。

【产生条件】元杂剧的兴起和繁荣有多种条件和因素:前代各种戏曲艺术的发展提供了杂剧形式上的各种借鉴,众多文人参预戏剧活动促进了剧本创作的繁荣,很多著名演员的出现也有助于杂剧的兴盛。

当时戏剧演出的广泛,上自宫廷,下至平民社会,观赏戏剧演出成为一种娱乐习惯,演出的商业化带来的竞争性,也是杂剧兴盛的原因之一。

而从文学剧本方面说,主要的一个因素是涌现了一些和人民保持密切联系的新型作家。

他们有的是“书会才人”,有的是“职业演员”,更多的是怀才不遇或充任下级官吏的文人。

这种身份和社会地位,决定了他们的作品能够真实地反映人民群众的思想感情和生活愿望,也决定了作品的艺术成就的普遍提高。

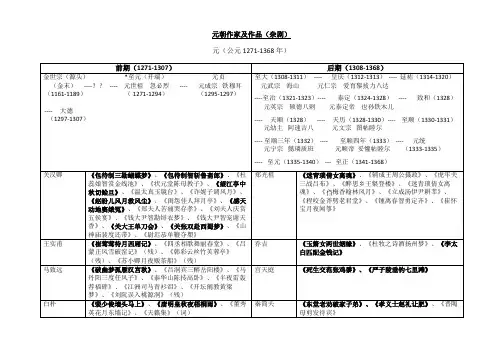

【发展与演变】发展阶段元杂剧的发展可分为三期:初期,自蒙古灭金至元世祖忽必烈至元三十一年(1234—1294)。

中期,自元成宗铁穆耳元贞元年至元文宗图帖睦尔至顺三年(1295—1332)。

晚期,元顺帝帖睦尔统治时期(1333—1368)。

简介元杂剧的常识(2009-05-25 16:17:13)转载标签:杂谈简介元杂剧的常识:元杂剧是用北曲(北方的曲调)演唱的一种戏曲形式。

金末元初产生于中国北方。

是在金院本基础上以及诸宫调的影响下发展起来的。

作为一种新型的完整的戏剧形式,元杂剧有其自身的特点和严格的体制,形成了歌唱、说白、舞蹈等有机结合的戏曲艺术形式,并且产生了韵文和散文结合的、结构完整的文学剧本。

(1)元曲的分类:散曲杂剧(2)元杂剧的结构形式是"四折一楔子"在结构上,一本杂剧通常由四折组成。

元杂剧的"折"相当于现代戏剧中的"幕",由同一宫调的一套曲子组成,包括多场次。

"楔子"相当于"序幕"或"过场戏",多用在第一幕前的介绍剧情、人物,也有用在两幕之间的。

一折相当于现代剧的一幕或一场,是故事情节发展的一个较大的自然段落,四折一般分别是故事的开端、发展、高潮和结局。

四折之外可以加一二个楔子。

楔子一般放在第一折之前,介绍剧情,类似现代剧中的序幕;也有的放在两折之间,相当于后来的过场戏。

但也有少数杂剧突破了一本四折的形式,如《西厢记》是五本二十一折的连本戏。

每本杂剧的末尾有两句、四句或八句对语,用以概括全剧内容,叫做"题目正名"。

如《窦娥冤》结尾的"题目"是"秉鉴持衡廉访法","正名"是"感天动地窦娥冤"。

(3)元杂剧的剧本构成:唱词:按宫调、曲牌写成的韵文;宾白:即说白。

曲词为主,所以说白为宾。

科介:即现代戏剧中的"舞台提示"。

(4)元杂剧的角色:杂剧角色分为末、旦、净三大类。

以剧中人职务身份为名的杂角,如驾(皇帝)、孤(官员)、卜儿(老年妇女)、孛老(老年男子)、洁郎(和尚)等。

旦:女角色。

包括正旦(女主角)、副旦(女配角)、外旦(老年女角色)、小旦(少年女角色)四类。

元代杂剧著名作品关汉卿:《窦娥冤》关汉卿之于杂剧,就好比李白、杜甫之于唐诗,苏轼、柳永之于宋词,是元代最伟大的剧作家。

而这部《窦娥冤》又是对影响最大的一部作品。

《窦娥冤》原名《感天动地窦娥冤》,故事原型出自西汉刘向的《列女传》中“东海孝妇”的故事,全剧一共四折(一折大约相当于现在话剧的一幕)。

这个故事是说有个叫窦娥的女子,给蔡婆家做童养媳,婚后丈夫早死,她和蔡婆相依为命。

流氓张驴儿想要霸占窦娥,窦娥不从,张驴儿想毒死蔡婆然后嫁祸窦娥,却阴差阳错毒死了自己的父亲。

张驴儿诬陷是窦娥所作,窦娥被判斩刑。

这部剧最经典的就是第三折,也就是“法场”。

在法场上,窦娥指天发誓:血溅白练,六月飞雪,大旱三年。

后来一一应验。

关汉卿把对现实的深刻揭露和对理想的大胆想象交融在一起,使这部剧作充满强烈的斗争精神。

《窦娥冤》也成为元杂剧中的四大悲剧之一,对后世的很多地方戏和剧目产生了重要的影响。

除此之外,关汉卿还有很多经典剧目,比如讲关羽的《单刀会》,元代四大爱情剧之一的《拜月亭》,讲男女私情的《救风尘》等等。

白朴:《梧桐雨》现在,一般将关汉卿、郑光祖、白朴、马致远这四位称之为元曲四大家。

白朴的杂剧代表作就是这部《梧桐雨》,全名《唐明皇秋夜梧桐雨》。

唐明皇和杨贵妃的故事,在民间广为流传,白居易的《长恨歌》也是这部杂剧的蓝本。

剧名即来自《长恨歌》中的一句诗:秋雨梧桐叶落时。

它以唐代安史之乱为背景,写唐明皇、杨贵妃之间的爱情故事。

白朴原是金人,蒙古灭金之后,白朴便将自己心中的国破家亡的复杂情感写在剧中,因此缠绵悱恻,情景交融,这部剧并无矛盾冲突,仅为一人独唱内心的苦闷,但仍然有声有色,被列为元代四大悲剧之一。

除了此剧之外,白朴还有一部《墙头马上》,取材于白居易的叙事长诗《井底引银瓶》,歌颂了男女之间自由真挚的爱情,是元代四大爱情剧之一。

马致远:《汉宫秋》马致远的散曲《天净沙·秋思》曾选入中学课本。

而他还写过很多杂剧,最出名的就是这部《汉宫秋》,原名《破幽梦孤雁汉宫秋》。

元杂剧全目说明一、本曲目共收录元杂剧目736种,其中有姓氏可知的杂剧作品499种,无名氏(包括元明间无名氏)杂剧作品237种。

二、每种杂剧作品,列出正(全)名,无正(全)名者列出简名;依次写明著录、存佚情况。

三、曲目文献,以元至清前期即《录鬼簿》、《录鬼簿续编》、《太和正音谱》、《元曲选目》、《今乐考证》为主,不见于这些曲目的,则以存本、元明人的文献记载,或《永乐大典·杂剧目》、《远山堂剧品》、《也是园书目》等为依据。

四、《录鬼簿》为今存最早的著录元杂剧的文献,流行于世的主要版本有天一阁旧藏明初贾仲明订补的明蓝格抄本(简称“天一阁本”)、明万历间无名氏所辑的《说集》中的抄本(简称“说集本”)、崇祯间孟称舜编选《古今名剧合选·酹江集》的附刻本(简称“孟本”)、清康熙间曹寅辑刻《楝亭藏书十二种》所刊本(简称“曹本”)。

各本《录鬼簿》关于元杂剧的著录略有出入,故分别标出;若一剧并见于这几种《录鬼簿》,则简作“各本《录鬼簿》”。

五、元明清各家曲目关于元杂剧目的著录,或著录正(全)名,或著录简名,文字也略有异同,本曲目一般不作考证和说明正(全)名与简名情况。

六、本曲目的编撰,参考了今人傅惜华的《元代杂剧全目》、庄一拂的《古本戏曲存目汇考》、邵曾祺的《元明北杂剧总目考略》、李修生等的《古本戏曲存目》(稿本)等,在此特予说明。

关汉卿关张双赴西蜀梦各本《录鬼簿》、《太和正音谱》、《元曲选目》、《今乐考证》著录。

存。

闺怨佳人拜月亭各本《录鬼簿》、《太和正音谱》、《元曲选目》、《今乐考证》著录。

存。

诈妮子调风月各本《录鬼簿》、《太和正音谱》、《元曲选目》、《今乐考证》著录。

存。

感天动地窦娥冤天一阁本《录鬼簿》、《太和正音谱》、《元曲选目》、《今乐考证》著录。

存。

杜蕊娘智赏金线池各本《录鬼簿》、《太和正音谱》、《元曲选目》、《今乐考证》著录。

存。

望江亭中秋切鲙旦各本《录鬼簿》、《太和正音谱》、《元曲选目》、《今乐考证》著录。

“元曲”,一般包括杂剧和散曲。

杂剧是戏曲,散曲属诗歌,它们都以曲辞为主,因而总称为曲。

杂剧是元代文学最高成就的标志。

散曲包括小令和套数两种形式。

小令是独立的只曲,相当于一首单调的词,主要是从民间的小曲和词调变化来的。

如我们熟悉的马致远的《越调·天净沙·秋思》。

套数是由两支以上同宫调的曲子联缀而成的组曲,各套曲子的联缀多有一定的顺序,末曲多以尾声结束。

元杂剧的发展,以成宗大德年间为界,分为前后两个时期。

前期杂剧中心在大都,是元杂剧的鼎盛时期。

这个时期产生了伟大的戏剧家关汉卿(代表作《窦娥冤》《救风尘》《单刀会》),重要的杂剧作家还有王实甫(代表作《西厢记》)、马致远(代表作《汉宫秋》)、白朴(代表作《墙头马上》《梧桐雨》)、杨显之(代表作《潇湘夜雨》)、康进之(代表作《李逵负荆》)、高文秀(代表作《双献功》)、纪君祥(代表作《赵氏孤儿》)、尚仲贤(代表作《柳毅传书》)等人。

前期杂剧具有强烈的现实主义精神,揭露了黑暗的社会现实,歌颂了人民的反抗斗争。

后期杂剧中心南移杭州,作家作品的数量比前期减少,这与南方人习惯于南曲而对北曲尚未适应不无关系。

由于后期杂剧作家脱离现实的倾向日趋严重,在他们的创作中逐渐失去了前期作家那种战斗的锋芒,作品的质量也不如前期。

后期杂剧比较重要的作家有郑光祖、宫天挺、秦简夫等人。

郑光祖(代表作《倩女离魂》)被誉为“元曲四大家”之一,他的作品成就还是相当高的。

总的看来,元代杂剧的创作出现了空前繁荣的局面,它以辉煌的成就在中国戏剧史上竖起了第一块丰碑,在中国文学史上也占有重要地位。

1、在结构上,一本杂剧通常由四折组成。

一折相当于现代剧的一幕或一场,是故事情节发展的一个较大的自然段落,四折一般分别是故事的开端、发展、高潮和结局。

四折之外可以加一二个楔子。

楔子一般放在第一折之前,介绍剧情,类似现代剧中的序幕;也有的放在两折之间,相当于后来的过场戏。

但也有少数杂剧突破了一本四折的形式,如《西厢记》是五本二十一折的连本戏。

元代四大戏剧元代四大戏剧:窦娥冤、西厢记、牡丹亭、长生殿《窦娥冤》《窦娥冤》是中国十大悲剧之一的传统剧目,是一出具有较高文化价值、广泛群众基础的名剧,据统计,我国约八十六个剧种上演过此剧。

《窦娥冤》元·关汉卿作。

写窦娥被无赖诬陷,又被官府错判斩刑的冤屈故事。

全剧四折一楔子。

剧情是:楚州贫儒窦天章因无钱进京赶考,无奈之下将幼女窦娥卖给蔡婆家为童养媳。

窦娥婚后丈夫去世,婆媳相依为命。

蔡婆外出讨债时遇到流氓张驴儿父子,被其胁迫。

张驴儿企图霸占窦娥,见她不从便想毒死蔡婆以要挟窦娥,不料误毙其父。

张驴儿诬告窦娥杀人,官府严刑逼讯婆媳二人,窦娥为救蔡婆自认杀人,被判斩刑。

窦娥在临刑之时指天为誓,死后将血溅白练、六月降雪、大旱三年,以明己冤,后来果然都应验。

三年后窦天章任廉访使至楚州,见窦娥鬼魂出现,于是重审此案,为窦娥申冤。

《窦娥冤》全名《感天动地窦娥冤》,此剧现存版本有:明脉望馆藏《古今名家杂剧》本、《元曲选》壬集本、《酹江集》本、《元杂剧二种》本、《元人杂剧全集》本。

《窦娥冤》是关汉卿的代表作,也是我国古代悲剧的代表作。

它的故事渊源于《列女传》中的《东海孝妇》。

但关汉卿并没有局限在这个传统故事里,去歌颂为东海孝妇平反冤狱的于公的阴德;而是紧紧扣住当时的社会现实,用这段故事,真实而深刻的反映了元蒙统治下中国社会极端黑暗、极端残酷、极端混乱的悲剧时代,表现了中国人民坚强不屈的斗争精神和争取独立生存的强烈要求。

它成功地塑造了“窦娥”这个悲剧主人公形象,使其成为元代被压迫、被剥削、被损害的妇女的代表,成为元代社会底层善良、坚强而走向反抗的妇女的典型。

剧情介绍山阴书生窦天章因无力偿还蔡婆的高利贷,把七岁的女儿窦娥送给蔡婆当童养媳来抵债。

窦娥长大后与蔡婆儿子成婚,婚后两年蔡子病死。

后来蔡婆向赛卢医索债,被赛卢医骗至郊外谋害,为流氓张驴儿父子撞见。

赛卢医惊走后,张驴儿父子强迫蔡婆与窦娥招他父子入赘,遭到窦峨的坚决反抗,蔡婆有病,张驴儿把毒药倾在羊肚儿汤让给张驴儿的老子吃,把他老子毒死了。