春望练习题

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:2

《春望》杜甫阅读答案 (优秀 9 篇)《春望》是唐代大诗人杜甫创作的一首诗。

此诗前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。

下面是我为大伙儿带来的9 篇《《春望》杜甫阅读答案》,如果能帮助到您,我将不胜荣幸。

教学目标既然是是通过诗歌这种体裁来表现爱国情怀这这一主题,那么在学习的过程中我们就应该抓住“诗歌”和“爱国”者两个重点来确定教学目标:知识与能力:体会古诗的韵律,领略古诗的音韵美,凝练美,意境美和含蓄美。

过程与方法:体会其中蕴含的情理,做到学以致用。

情感态度与价值观:领略诗人深沉的爱国情感。

教学重点理解诗歌,准确把握诗中情感,真正有感情地朗诵诗歌教学难点深入理解名句,培养学生品味语言鉴赏诗歌的能力教法学法对于五年级的学生来说他们在诗歌的学习方面也有了一定的基础积淀,所以在这堂课中我觉得应充分的贯彻老师作为辅导者,学生才是主体,将课堂还给学生的理念。

在教法上,老师主要还是要通过讲授的方法来行课引导学生的学习,而学生在的学法上主要是通过诵读和讨论来学习这首诗歌,来体会诗歌中的爱国情感。

教学过程1、新课导入杜甫是学生已经接触过的诗人,所以我觉得在导入这个环节选择介绍作者来导进课文。

一方面,先让学生说出现在他们对杜甫的一些了解,这样不仅可以让学生相互学习和积累文学常识,而且还可以让老师了解到学生对知识的积累和掌握情况,再者课堂一开始的师生互动,能够使得课堂能够融洽些,学生也能集中注意力。

另一方面,在学生回答完后,老师再对学生的回答的内容作总结和补充,提出学生要掌握的文学常识,并且抓住其中的一个要点来引入正课,而这个要点自然是要抓住爱国情感这个点来过渡到正课。

2、诗歌讲解诗歌的讲解评析是课堂的主题部分,在这个部分我想不仅要讲解诗歌也要教会学生怎样的分析诗歌和记忆诗歌。

在讲解的过程中我们要抓住个线索来分析这首诗歌,而在这里我想抓住情感这个线索来分析,在了解学习完字词后先让学生尝试朗诵一下这首诗歌,当然这时学生还没能很好的把握这首诗歌的情感,所以就需要进一步的分析这首诗歌了,由此正式进入诗歌。

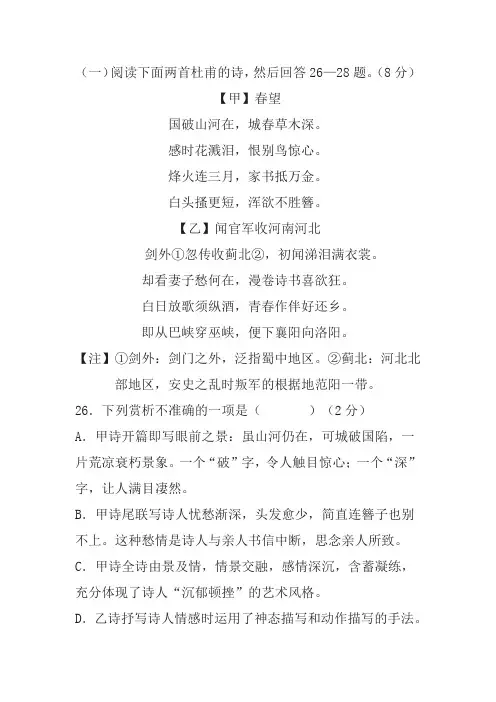

(一)阅读下面两首杜甫的诗,然后回答26—28题。

(8分)【甲】春望国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

【乙】闻官军收河南河北剑外①忽传收蓟北②,初闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

【注】①剑外:剑门之外,泛指蜀中地区。

②蓟北:河北北部地区,安史之乱时叛军的根据地范阳一带。

26.下列赏析不准确的一项是()(2分)A.甲诗开篇即写眼前之景:虽山河仍在,可城破国陷,一片荒凉衰朽景象。

一个“破”字,令人触目惊心;一个“深”字,让人满目凄然。

B.甲诗尾联写诗人忧愁渐深,头发愈少,简直连簪子也别不上。

这种愁情是诗人与亲人书信中断,思念亲人所致。

C.甲诗全诗由景及情,情景交融,感情深沉,含蓄凝练,充分体现了诗人“沉郁顿挫”的艺术风格。

D.乙诗抒写诗人情感时运用了神态描写和动作描写的手法。

27.乙诗尾联中连用了“巴峡”“巫峡”“襄阳”“洛阳”四个地名,请分析“即从”“穿”“便下”“向”这几个连接词的妙处(2分)28.甲诗写于安史之乱开始时,乙诗写于安史之乱结束时,两诗都写到了“泪”,请分析它们各自蕴含的情感。

(4分)【答案】26.B(2分)27.用四个连接词将四个本来相距很远的地方贯穿在一起,写出了诗人听闻喜讯后的喜悦心情以及迫切渴望回到故乡(归心似箭)的思想感情。

(2分)28.甲诗中的眼泪是因为诗人看到国家沦丧,城池破败,百姓离散,到处一片衰朽景象,内心无比伤痛悲愤而伤心垂泪,这泪是伤心之泪。

(2分)乙诗中的眼泪是因为诗人听到官军取得战争胜利消息后,内心无比激动和喜悦而落泪,这泪是欣喜之泪。

(2分)。

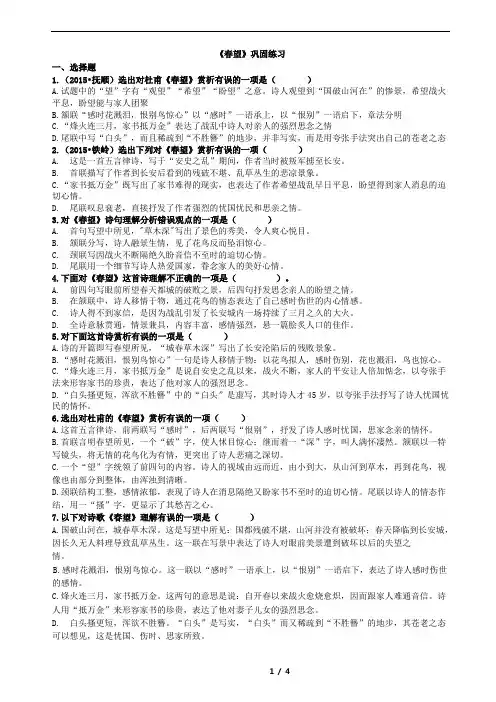

《春望》巩固练习一、选择题1.(2015•抚顺)选出对杜甫《春望》赏析有误的一项是()A.试题中的“望”字有“观望”“希望”“盼望”之意。

诗人观望到“国破山河在”的惨景,希望战火平息,盼望能与家人团聚B.颔联“感时花溅泪,恨别鸟惊心”以“感时”一语承上,以“恨别”一语启下,章法分明C.“烽火连三月,家书抵万金”表达了战乱中诗人对亲人的强烈思念之情D.尾联中写“白头”,而且稀疏到“不胜簪”的地步,并非写实,而是用夸张手法突出自己的苍老之态2.(2015•铁岭)选出下列对《春望》赏析有误的一项()A. 这是一首五言律诗,写于“安史之乱”期间,作者当时被叛军掳至长安。

B. 首联描写了作者到长安后看到的残破不堪、乱草丛生的悲凉景象。

C.“家书抵万金”既写出了家书难得的现实,也表达了作者希望战乱早日平息,盼望得到家人消息的迫切心情。

D. 尾联叹息衰老,直接抒发了作者强烈的忧国忧民和思亲之情。

3.对《春望》诗句理解分析错误观点的一项是()A. 首句写望中所见,"草木深"写出了景色的秀美,令人爽心悦目。

B. 颔联分写,诗人融景生情,见了花鸟反而坠泪惊心。

C. 颈联写因战火不断隔绝久盼音信不至时的迫切心情。

D. 尾联用一个细节写诗人热爱国家,眷念家人的美好心情。

4.下面对《春望》这首诗理解不正确的一项是()。

A. 前四句写眼前所望春天都城的破败之景,后四句抒发思念亲人的盼望之情。

B. 在颔联中,诗人移情于物,通过花鸟的情态表达了自己感时伤世的内心情感。

C. 诗人得不到家信,是因为战乱引发了长安城内一场持续了三月之久的大火。

D. 全诗意脉贯通,情景兼具,内容丰富,感情强烈,悬一篇脍炙人口的佳作。

5.对下面这首诗赏析有误的一项是()A.诗的开篇即写春望所见,“城春草木深”写出了长安沦陷后的残败景象。

B.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”一句是诗人移情于物:以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟也惊心。

C.“烽火连三月,家书抵万金”是说自安史之乱以来,战火不断,家人的平安让人倍加惦念,以夸张手法来形容家书的珍贵,表达了他对家人的强烈思念。

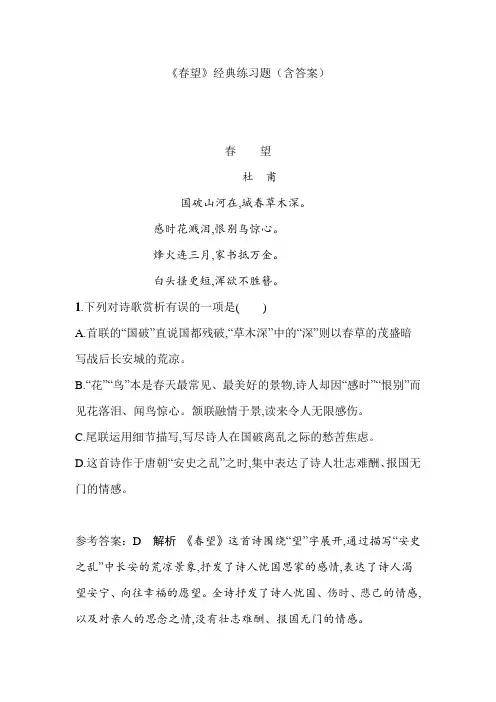

《春望》经典练习题(含答案)

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1.下列对诗歌赏析有误的一项是()

A.首联的“国破”直说国都残破,“草木深”中的“深”则以春草的茂盛暗写战后长安城的荒凉。

B.“花”“鸟”本是春天最常见、最美好的景物,诗人却因“感时”“恨别”而见花落泪、闻鸟惊心。

颔联融情于景,读来令人无限感伤。

C.尾联运用细节描写,写尽诗人在国破离乱之际的愁苦焦虑。

D.这首诗作于唐朝“安史之乱”之时,集中表达了诗人壮志难酬、报国无门的情感。

参考答案:D解析《春望》这首诗围绕“望”字展开,通过描写“安史之乱”中长安的荒凉景象,抒发了诗人忧国思家的感情,表达了诗人渴望安宁、向往幸福的愿望。

全诗抒发了诗人忧国、伤时、悲己的情感,以及对亲人的思念之情,没有壮志难酬、报国无门的情感。

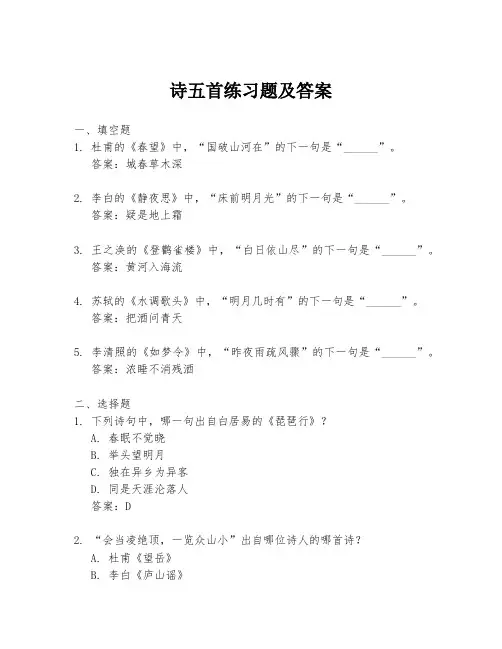

诗五首练习题及答案一、填空题1. 杜甫的《春望》中,“国破山河在”的下一句是“______”。

答案:城春草木深2. 李白的《静夜思》中,“床前明月光”的下一句是“______”。

答案:疑是地上霜3. 王之涣的《登鹳雀楼》中,“白日依山尽”的下一句是“______”。

答案:黄河入海流4. 苏轼的《水调歌头》中,“明月几时有”的下一句是“______”。

答案:把酒问青天5. 李清照的《如梦令》中,“昨夜雨疏风骤”的下一句是“______”。

答案:浓睡不消残酒二、选择题1. 下列诗句中,哪一句出自白居易的《琵琶行》?A. 春眠不觉晓B. 举头望明月C. 独在异乡为异客D. 同是天涯沦落人答案:D2. “会当凌绝顶,一览众山小”出自哪位诗人的哪首诗?A. 杜甫《望岳》B. 李白《庐山谣》C. 王维《终南山》D. 孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》答案:A3. “但愿人长久,千里共婵娟”是苏轼的哪首词中的名句?A. 《念奴娇·赤壁怀古》B. 《水调歌头·明月几时有》C. 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》D. 《卜算子·我住长江头》答案:B三、简答题1. 请简述李白《静夜思》的意境和情感表达。

答案:《静夜思》通过描述夜晚宁静的月光和思乡之情,表达了诗人对故乡和亲人的深切思念。

诗中“床前明月光,疑是地上霜”描绘了月光如霜的清冷,而“举头望明月,低头思故乡”则表达了诗人抬头仰望明月时,心中涌起的乡愁。

2. 请简述苏轼《水调歌头》中“但愿人长久,千里共婵娟”这两句诗的内涵。

答案:这两句诗表达了诗人对亲人和朋友的深情厚意,即使相隔千里,也希望能与他们共享明月,寓意着无论距离多远,真挚的情感都能跨越空间的界限,共同感受美好时光。

四、论述题1. 请结合王之涣的《登鹳雀楼》和杜甫的《望岳》,分析两首诗在表达诗人情感和思想上的异同。

答案:《登鹳雀楼》和《望岳》都是表达诗人对自然景观的赞美和个人情感的抒发。

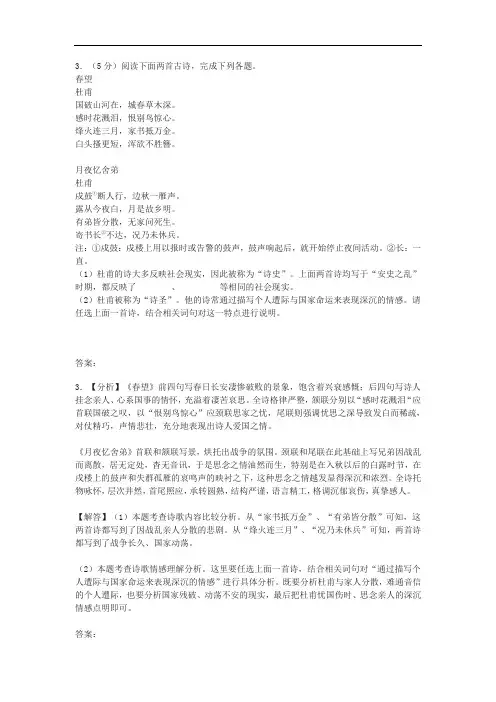

3.(5分)阅读下面两首古诗,完成下列各题。

春望杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

月夜忆舍弟杜甫戍鼓①断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长②不达,况乃未休兵。

注:①戍鼓:戍楼上用以报时或告警的鼓声,鼓声响起后,就开始停止夜间活动。

②长:一直。

(1)杜甫的诗大多反映社会现实,因此被称为“诗史”。

上面两首诗均写于“安史之乱”时期,都反映了、等相同的社会现实。

(2)杜甫被称为“诗圣”。

他的诗常通过描写个人遭际与国家命运来表现深沉的情感。

请任选上面一首诗,结合相关词句对这一特点进行说明。

答案:3.【分析】《春望》前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。

全诗格律严整,颔联分别以“感时花溅泪“应首联国破之叹,以“恨别鸟惊心”应颈联思家之忧,尾联则强调忧思之深导致发白而稀疏,对仗精巧,声情悲壮,充分地表现出诗人爱国之情。

《月夜忆舍弟》首联和颔联写景,烘托出战争的氛围。

颈联和尾联在此基础上写兄弟因战乱而离散,居无定处,杳无音讯,于是思念之情油然而生,特别是在入秋以后的白露时节,在戌楼上的鼓声和失群孤雁的哀鸣声的映衬之下,这种思念之情越发显得深沉和浓烈。

全诗托物咏怀,层次井然,首尾照应,承转圆熟,结构严谨,语言精工,格调沉郁哀伤,真挚感人。

【解答】(1)本题考查诗歌内容比较分析。

从“家书抵万金”、“有弟皆分散”可知,这两首诗都写到了因战乱亲人分散的悲剧。

从“烽火连三月”、“况乃未休兵”可知,两首诗都写到了战争长久、国家动荡。

(2)本题考查诗歌情感理解分析。

这里要任选上面一首诗,结合相关词句对“通过描写个人遭际与国家命运来表现深沉的情感”进行具体分析。

既要分析杜甫与家人分散,难通音信的个人遭际,也要分析国家残破、动荡不安的现实,最后把杜甫忧国伤时、思念亲人的深沉情感点明即可。

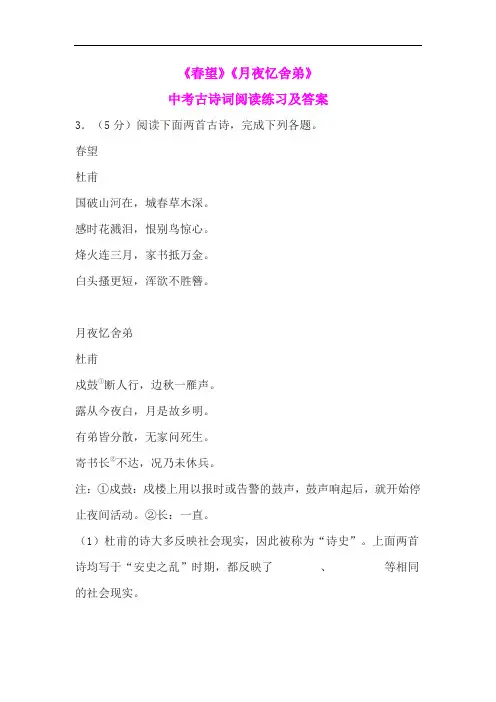

《春望》《月夜忆舍弟》中考古诗词阅读练习及答案3.(5分)阅读下面两首古诗,完成下列各题。

春望杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

月夜忆舍弟杜甫戍鼓①断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长②不达,况乃未休兵。

注:①戍鼓:戍楼上用以报时或告警的鼓声,鼓声响起后,就开始停止夜间活动。

②长:一直。

(1)杜甫的诗大多反映社会现实,因此被称为“诗史”。

上面两首诗均写于“安史之乱”时期,都反映了、等相同的社会现实。

(2)杜甫被称为“诗圣”。

他的诗常通过描写个人遭际与国家命运来表现深沉的情感。

请任选上面一首诗,结合相关词句对这一特点进行说明。

答案:3.【分析】《春望》前四句写春日长安凄惨破败的景象,饱含着兴衰感慨;后四句写诗人挂念亲人、心系国事的情怀,充溢着凄苦哀思。

全诗格律严整,颔联分别以“感时花溅泪“应首联国破之叹,以“恨别鸟惊心”应颈联思家之忧,尾联则强调忧思之深导致发白而稀疏,对仗精巧,声情悲壮,充分地表现出诗人爱国之情。

《月夜忆舍弟》首联和颔联写景,烘托出战争的氛围。

颈联和尾联在此基础上写兄弟因战乱而离散,居无定处,杳无音讯,于是思念之情油然而生,特别是在入秋以后的白露时节,在戌楼上的鼓声和失群孤雁的哀鸣声的映衬之下,这种思念之情越发显得深沉和浓烈。

全诗托物咏怀,层次井然,首尾照应,承转圆熟,结构严谨,语言精工,格调沉郁哀伤,真挚感人。

【解答】(1)本题考查诗歌内容比较分析。

从“家书抵万金”、“有弟皆分散”可知,这两首诗都写到了因战乱亲人分散的悲剧。

从“烽火连三月”、“况乃未休兵”可知,两首诗都写到了战争长久、国家动荡。

(2)本题考查诗歌情感理解分析。

这里要任选上面一首诗,结合相关词句对“通过描写个人遭际与国家命运来表现深沉的情感”进行具体分析。

既要分析杜甫与家人分散,难通音信的个人遭际,也要分析国家残破、动荡不安的现实,最后把杜甫忧国伤时、思念亲人的深沉情感点明即可。

《春望》赏析与选择题国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

一、文题解读《春望》题目点明了这首诗写作的时间——春天;“望”是看的意思,点明这首诗写的是在春天看到的景象。

题目简洁凝练。

二、作者简介杜甫字子美,唐代伟大的现实主义诗人。

被后世尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

他的诗在思想性、艺术性方面都有很高的成就。

三、写作背景唐玄宗天宝十四载安禄山发动叛乱。

次年六月诗人被迫北上避难,八月杜甫前往灵武投奔肃宗,不料途中为叛军所俘。

第二年四月,他乘隙逃离长安。

这首诗是诗人逃离长安前一个月写的,集中表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情,感人至深。

四、逐句理解赏析1、国破山河在,城春草木深。

译句:都城沦陷,山河依旧,春天长安城里草木凄清。

赏析理解:首联写“望”中所见:国破家亡,都城满目萧然,荒草丛生,一片萧瑟悲凉的景象。

这联在内容上交代了写作背景,为下文抒情做了铺垫。

“国破”的颓壁残垣同富有生意的“城春”对比强烈,明为写景,实为抒情,寄情于物,托感于景。

2、感时花溅泪,恨别鸟心。

译句:感伤国家时局,见花而飞溅热泪,悲恨亲人离散,闻鸟鸣而惊乱人心。

赏析理解:领联感时恨别,寓情于景,触目伤怀。

突出了诗人感时伤世的深沉感情,是寓情于景的名句。

颔联触景生情,用见花“溅泪”和闻鸟啼“惊心”衬托,十分鲜明地表达了诗人忧伤痛苦的心情。

3、烽火连三月,家书抵万金。

译句:战事已经延续到了现在,家书一封抵得上万两黄金。

烽火,这里指战事。

赏析理解:颈联写诗人思亲之深情。

他用“抵万金”形容家书的珍贵,表达了对家人的强烈思念之情。

此句为千古传诵的名句。

4、白头搔更短,浑欲不胜簪。

译句:满头白发越搔越短,简直连簪子都插不住了。

赏析理解:尾联借搔头的细节描写,表现了诗人忧愁万分、憔悴不堪的情状,含蓄、生动地表达了诗人忧国伤时、念家悲己的思想感情。

五、主旨理解:《春望》形象地描述了安史之乱中诗人被困长安时的所见所感,表达了诗人忧国伤时、念家悲己的感情。

杜甫《春望》练习题

导语:多做练习有利于同学们掌握所学课文,巩固课堂所学知识,下面是杜甫《春望》练习题,欢迎大家过来做一做!

1、诗歌反映的是唐代有名的历史事件。

“城春草木深”的“城”指当时的城。

2、诗的前四句都统领在一个“ ”字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由

到。

3、本诗首联作者写春望所见。

一个“______”字,写出了国都沦陷,城池破败,颓垣残壁的惨象,使人怵目惊心;一个“深”字,写出了_____ ____________。

虽是写景,但实为抒感,寄情于物,托感于景。

4、结合全诗内容,说出试题中的“望”字包含哪几层意思。

5、“感时花溅泪,恨别鸟惊心”两句,一般认为:花鸟本是娱人之物,但因感时伤别,诗人见了反而落泪惊心。

另一种解释是:以花鸟拟人,感时伤别,花也溅泪,鸟亦惊心。

对这两种说法,你怎样看?

6、“烽火连三月,家书抵万金”成为千古传诵的名句,请你从形式和内容上对这两句诗作简要评析。

7、请展开想像,描述“白头搔更短,浑欲不胜簪”所展现的画面,并揭示诗句的含义。

春望》练习题及答案【部编版八上】

B.颔联以花为媒,表达了诗人感时伤世之情,颈联以战火为背景,表现了诗人思念家乡、盼望家信的心情。

尾联以自身形象为写照,抒发了诗人忧国念家的悲愁之情。

C.诗中通过描写长安春日的凄凉景象,表达了诗人对国家破碎、家乡离散的悲痛之情,同时也表现了对美好春光的怀念和对家人的思念。

D.整首诗以春天为背景,通过描写长安的景象和诗人的内心感受,表达了对战争、离散、家乡的思念和忧虑,具有深刻的时代意义和人文关怀。

B。

颔联中的“感时”表达了诗人对时代的感慨,“恨别”则表达了诗人对离别的不舍,这样的对偶修辞方法极富感染力。

C。

颈联中使用“抵万金”来比喻家书的珍贵,生动地表现了诗人思念家人的情感;尾联中描绘了诗人年老体弱的形象,白发越来越少,簪子都插不上了,更加突出了诗人的悲凉。

D。

这首诗通过表现诗人对家国的热爱和对亲人的思念,展现了诗人高尚的情操。

诗歌意蕴深刻,表达含蓄而深刻,极富文学价值。

解析】A中的内容描述有误,正确的应该是诗人对国家战乱所带来的痛苦和灾难的感慨。

4、对《春望》这首诗的理解不恰当的一项是(B)

A.首联中通过“望”字入诗,描绘了国都沦陷、城池残破的情景,表现了诗人对时局的忧虑和悲痛。

B.颈联中的“抵万金”是使用比喻的修辞手法,表达了家书的珍贵和诗人对家人的思念之情。

C.尾联中通过描写诗人的形象,表现了时光无情、岁月无情的主题,更加深刻地反映了诗人的悲凉。

《春望》杜甫唐诗阅读答案《春望》杜甫唐诗阅读答案「篇一」阅读下面的古诗,完成24—27题。

(8分)春望国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

24、“烽火连三月”中的“烽火”原指古代边境地区设置烽火台,发现敌情,常烧柴禾升起烟火作为警报,这里借指________________________。

(2分)25、“国破山河在,城春草木深”,渲染了一种怎样的景象?(2分)答:26、解释“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,说说你的理解。

(2分)答:27、下列对诗句分析有误的一项是(2分)A.“国破”就其字面来讲,一般指首都的沦陷,此处将“国破”与山河在”联系在一起,其含义便有了较广阔的内容。

B.“城春草木深”描绘了春色满城,令人引起对往日京都风月繁华的怀念,也暗示眼前的国破只是暂时的;春到深处一切又将生机勃勃。

C.“烽火连三月,家书抵万金”,可以让我们看见,诗人因国事而忧家,更因家事而忧国,家与国的命运在他心中已融为一体。

D.“白头搔更短,浑欲不胜簪”不明写忧思愁绪的深重而言白发难簪,使诗意更浓,而且把一个未老先衰,忧国忧民的悲怆形象立于纸面。

参考答案:24、战争(2分)25、残破凄凉(2分)26、感伤时世,见到开放的鲜花,也禁不住悲怆溅泪,为别而恨,听到鸟儿的叫声,也禁不住愧悸心动。

(或由于战乱,都城破败,仿佛花也因感叹时事而落泪,鸟也因人世间的离别而惊心。

)(2分)27、B(2分)(1)诗的前四句都统领在一个“”字中,诗人的视野由远及近,由大到小,由山河到草木花鸟。

(1分)(2)请从写作手法的角度谈谈你对“感时花溅泪,恨别鸟惊心。

”一句的理解。

(2分)27.(1)望1分(2)“感时花溅泪,恨别鸟惊心”句,花鸟本是令人赏心悦目的春景,但在国破家亡时,怎能不见花而落泪,闻鸟而惊心。

此处是借景抒情,情景交融。

或:因感时,花亦溅泪,因恨别,鸟亦惊心。

诗人将主观感情“移情”或“拟人化”到花鸟身上,使花鸟亦含悲,更显人的悲伤。

春望练习题一、填空题1. 杜甫的《春望》中,描述国破山河在,城春草木深的景象,体现了诗人对国家命运的________。

2. “感时花溅泪,恨别鸟惊心”这两句诗,运用了________的修辞手法,表达了诗人对战争的________。

3. 在《春望》中,诗人提到“烽火连三月,家书抵万金”,这里的“烽火”指的是________,而“家书”则象征着________。

二、选择题1. 杜甫在《春望》中表达了对国家命运的担忧,以下哪项不是此诗所表达的情感?A. 忧虑B. 愤怒C. 哀伤D. 无奈2. “国破山河在,城春草木深”这两句诗,反映了诗人对什么的感受?A. 春天的美景B. 战争的破坏C. 家庭的团聚D. 个人的命运3. “烽火连三月,家书抵万金”中,“烽火”一词在古代通常指什么?A. 战争B. 节日的烟火C. 家庭的团聚D. 春天的景色三、简答题1. 请简述《春望》中“国破山河在,城春草木深”这两句诗的含义及其在全诗中的作用。

2. 《春望》中“感时花溅泪,恨别鸟惊心”这两句诗,如何体现了诗人的情感变化?四、阅读理解题阅读《春望》全诗,回答问题:国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

1. 诗人在这首诗中表达了哪些情感?2. “烽火连三月”中的“烽火”指的是什么?它在诗中起到了怎样的作用?3. 诗中的“白头搔更短,浑欲不胜簪”反映了诗人怎样的心境?五、论述题请结合《春望》全诗,论述杜甫如何通过这首诗表达了他对战争的深刻思考和对和平的渴望。

六、翻译题将《春望》中的“烽火连三月,家书抵万金”翻译成英文,并解释其在诗中的含义。

七、创作题假如你是杜甫,面对国破家亡的景象,你将如何表达你的情感?请创作一首四行诗来表达你的感受。

八、综合分析题1. 分析《春望》中诗人对春天景象的描绘,以及这种描绘如何与诗人的情感相呼应。

2. 讨论《春望》中“家书抵万金”这一表述所反映的社会背景和诗人的个人情感。

春望练习题### 春望练习题#### 一、填空题1. 杜甫的《春望》中,诗人通过“_________”表达了对国家兴亡的忧虑。

2. 诗中“_________”一句,描绘了战乱后国都的荒凉景象。

3. “_________”这一句,反映了诗人对家人的思念之情。

4. “_________”是《春望》中,诗人对春天景色的描写,但其中却蕴含着深深的哀愁。

#### 二、选择题1. 杜甫在《春望》中表达了哪种情感?A. 喜悦B. 忧伤C. 愤怒D. 惊讶2. “国破山河在”一句中,“国破”指的是什么?A. 国家繁荣B. 国家破败C. 国家改革D. 国家独立3. 诗中“城春草木深”所描绘的景象是:A. 春天的生机勃勃B. 战乱后的荒芜C. 城市的繁华D. 乡村的宁静4. “感时花溅泪,恨别鸟惊心”中,“感时”和“恨别”分别表达了诗人的什么情感?A. 爱国与思乡B. 喜悦与悲伤C. 愤怒与失望D. 惊讶与恐惧#### 三、简答题1. 请简述《春望》中诗人对国家和个人命运的感慨。

2. 杜甫在《春望》中是如何通过自然景象来表达内心情感的?#### 四、阅读理解题阅读《春望》全文,回答问题:```国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

```1. 诗人在这首诗中提到了哪些自然景物?2. “烽火连三月”中的“烽火”象征着什么?3. 诗人在诗中表达了哪些情感?请结合诗句进行分析。

#### 五、诗歌鉴赏题1. 请分析《春望》中“国破山河在”一句的深层含义。

2. 杜甫在《春望》中运用了哪些修辞手法?请举例说明。

#### 六、写作题1. 以《春望》为背景,写一篇短文,描述诗人在战乱中的生活状态和心理活动。

2. 假如你是杜甫的朋友,在得知《春望》这首诗后,你会如何安慰他?#### 七、综合分析题1. 请结合《春望》的内容,分析杜甫的诗歌风格和特点。

2. 《春望》这首诗在中国古代文学史上的地位和影响是什么?#### 八、开放性问题1. 如果你有机会与杜甫对话,你会问他什么问题?2. 你认为《春望》这首诗对现代人有哪些启示?以上题目旨在考察学生对《春望》这首诗的理解和分析能力,以及对杜甫诗歌风格的认识。

(二)古诗词阅读(5分)

春望

(唐)杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

6.“烽火连三月,家书抵万金”中的三个字,写出了战乱时间之长;“抵万金”形容家书珍贵,表达了作者的思想感情。

(2分)

7.“国破山河在,城春草木深”这一名句有何妙处?请简要赏析。

(3分)

答案:

(二)古诗词阅读(5分) 6.连三月对家乡,和亲人强烈思念7.国都沦陷而山河依旧,春天来临却荒草满月,这种反筹强烈的景物描写手法。

捕彻地表达了詩人忧国伤时的思思感情。

1.《春望》中写战火连绵,久盼家音,抒发千古以来战争中人们共同感受的诗句是:烽火连三月,家书抵万金。

2.《春望》中哀叹国破家亡,离乱之痛,用细节表现诗人忧愁而日益衰老的句子是:白头搔更短,浑欲不胜簪。

3.《春望》用“国破山河在,城春草木深”两句描绘国破城荒的悲凉景象,抒发物是人非的沧桑之感。

4.《春望》中诗人通过刻画自己形象,表达忧国思乡之情的句子是:白头搔更短,浑欲不胜簪。

5.杜甫在《春望》中触景生情,移情于物,借春花鸟鸣抒发国破家亡之痛的两句是:感时花溅泪,恨别鸟惊心。

1.对《春望》这首诗赏析,不恰当的一项是()A.“国破山河在,城春草木深”写春望所见。

“破”字写出国破城荒的悲凉景象;“深”字写出荒无人迹的凄凉。

这两句营造荒凉凄惨的气氛,表达诗人忧国伤时的感情。

B.“感时花溅泪,恨别鸟惊心”运用拟人手法,移情于景,借花鸟表达作者感时伤世的感情。

C.“白头搔更短,浑欲不胜簪”刻画出诗人满头白发,愁苦不堪的形象,传神地表达出诗人内心难以排遣的感时伤怀,忧国思家之情。

D.这首《春望》围绕“望”字展开,通过描写战乱后长安城破败荒芜的景象,表达诗人忧国伤时,念家悲己的感情。

【答案:D 全篇围绕“望”字展开,前四句借景抒情,情景结合。

诗人以写长安城里草木丛生,人烟稀少来衬托国家残破。

诗人从侧面反映战争给人民带来的巨大痛苦和人民在动乱时期想知道亲人平安与否的迫切心情。

同时也以家书的不易得来表现诗人对国家深深地忧虑。

D项“通过描写战乱后长安城破败荒芜的景象”理解有偏差。

】2.对《春望》赏析有误的一项是()A.这是一首五言律诗,含蓄蕴藉,耐人寻味。

B.这首诗的首联表面描写都城破败、人烟稀少、草木茂密幽深的荒凉景象,实际深藏诗人的无限感慨。

C.这首诗的颔联借对花鸟的感觉,将诗人抑制不住的感伤之情表达得淋漓尽致。

D.这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期收到家书时的无比喜悦之情。

【答案:D 这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期家书难得,表达了强烈的思乡之情】3.下面对这首诗理解不正确的一项是()A.前四句写眼前所望春天都城的破败之景,后四句抒发思念亲人的盼望之情。

杜甫诗《望岳》《春望》《石壕吏》课后练习题及答案杜甫诗三首《望岳》《春望》《石壕吏》课后练习题及答案一、研讨下列问题,并背诵这三首诗1、有人说,《石壕吏》中老妇的“致词”全都是吏逼问出来的。

你同意这个说法吗?为什么?目的是使学生了解这首诗构思的巧妙。

在回答这个问题之前最好先让学生了解故事发展的全过程,要把学生带到诗的情境中来。

例如差吏抓丁为什么要利用夜间?老翁为什么要“逾墙”?“泣幽咽”者是谁?把这类问题弄清楚了,才能进入诗境。

参考答案见“课文研讨”。

2、“感时花溅泪,恨别鸟惊心。

”这一联可作两种解释:⑴诗人因感时恨别,见花而落泪,听到鸟鸣而感到惊心;⑵以花、鸟拟人,花感时而落泪,鸟恨别而惊心。

你赞成哪一种解释?理由是什么?这是一道开放性的题,设题目的是使学生进入诗中境界。

应当注意的是,诗可以有多种解读,但须言之成理;教师可以谈谈自己的见解,但不要轻易否定学生的不同见解。

参考答案见“课文研讨”。

3、《望岳》中每一联都有“望”的意思,但“望”的角度不同。

试对此作具体解释。

这首诗意境深远,初二学生由于阅历尚浅,恐不易领会。

设题目的是通过对“望”的角度的分析,初步探知诗的大意。

要一层一层地说来,先疏通文意,然后启发学生运用想像来描绘诗中的图景。

参考答案见“课文研讨”和“有关资料”。

二、把《石壕吏》改写成一篇记叙文或一幕短剧提示:石壕吏和老妇人是诗中的主要人物,要善于运用想像来刻画他们各自的动作、语言和神态;还要补充一些事实上已经发生却被诗人隐去的故事情节。

设题目的是通过实践活动进一步了解这首诗的思想内容,并培养学生的想像力。

关键是要合理地补充某些情节或细节,从而鲜明地再现原作的思想内容。

如果打算改编成短剧,最好采用集体编写的形式,由教师或个别学生先拟出一个提纲,经讨论后确定各部分的内容,然后分配角色,组织演出。

在讨论中必定会涉及一系列问题,例如全剧要不要分出场次,分几场为好,诗人是否应当出场,如出场又该如何处理才好,等等,这样讨论下来,才能使学生加深对这首诗的理解;不要为演出而演出。

A.前四句写眼前所望春天都城的破败之景,后四句抒发思念亲人的盼望之情。

B.在颔联中,诗人移情于物,通过花鸟的情态表达了自己感时伤世的内心情感。

C.诗人得不到家信,是因为战乱引发了长安城内一场持续了三月之久的大火。

D.全诗意脉贯通,情景兼具,内容丰富,感情强烈,悬一篇脍炙人口的佳作。

10、请选出对杜甫的《春望》赏析有误的一项()

A.首联写景,描绘出国都沦陷后山河依旧却残破不堪的景象,体现了诗人回家途中的艰难。

B.颔联中“感时”一语承上,“恨别”一语启下,此联表达了诗人感时伤世的情怀,运用了对偶的

修辞方法。

C.颈联中用“抵万金”来形容家书的珍贵,尾联中用“搔更短”和“不胜簪”生动形象地表现了

诗人的苍老之态。

D.这首诗在内容上集中表现了诗人热爱国家、眷恋家人的美好情操,诗风意脉贯通而不平直深沉

含蓄而不浅露。

24 春望练习题

1、安史之乱长安

2、望山河草木花鸟

3、破长安城里凄凉的春景

4、“望”有“观望”“希望”“盼望”之意。

看到了“国破山河在”的惨景;希望战火平息;盼望能

与亲人团聚。

5、两种说法都讲得通,按第一种说法,诗人因感时伤怀,加之思念家人,面对花香鸟语的春景,不但无心赏玩,反而落泪惊心。

把“感时花溅泪,恨别鸟惊心”这两句的主语理解为作者更加自然,更加符合作者当时的心理,因此,选择第一种说法比较好。

6、用对偶(夸张)手法写出了安史之乱的战火连绵不断,诗人跟家人难通音信,此时的一封家信显得极其珍贵,可以胜过万金,表达了诗人眷念家人的美好感情。

尤其是“家书抵万金“写出了消息隔绝久盼音讯不至的急迫心情,这是人人心中所有的想法,很自然地使人产生共鸣。

7、参考示例:①面对沦陷的山河,一位满头白发的老人因焦虑忧愁不停地挠头叹息。

老人昔日那长长的头发如今纷纷断落,已经短得无法梳髻插簪。

②诗句所描写的这一细节,含蓄而深刻地表现了诗人忧国思家的情怀。

8、D(这首诗的颈联、尾联极力渲染诗人在战火连绵时期家书难得,表达了强烈的思乡之情)

9、C 10、A。