第13课 现代战争与不同文化的碰撞与交流 (教案)——高中历史人教统编版选择性必修三

- 格式:doc

- 大小:4.94 MB

- 文档页数:8

第13课现代战争与不同文化的碰撞和交流教学设计教学目标1.阅读史科,概括两次世界大战的共同特点,近一步提升从材料中获取有效信息,概括问题的能力,了解以两次世界大战为代表的现代战争是人类文化的浩劫。

2.阅读史料,结合问题探究,认识两次世界大战在客观上传播了自由、民主与民族独立的思想,促进了殖民地半殖民地人民民族民主意识的觉醒,并最终在第二次世界大战后打破了世界殖民体系,建立了一系列新兴民族国家。

理解现代战争在客观上促进了世界文化的碰撞与交流。

3.阅读史料,以印度为例,认识部分新兴民族国家在二战后,利用现代化的推进,形成了自身民族文化与西方文化相结合的新文化,实现了文化复兴。

理解现代战争也为新兴民族国家民族文化的复兴提供了契机。

4.探讨现代战争对不同文化碰撞和交流的双重影响,认识战争是文化传播与交流的一种方式,给世界文化的发展带来了巨大的破坏力,同时也在客观上促进了世界文化的交流与传播。

从历史的视角反思现代战争,从中汲取历史经验教训,进一步涵养家国情怀。

教学重难点重点:两次世界大战对不同文化碰撞和交流的双重影响。

难点:两次世界大战对不同文化碰撞和交流的双重影响。

课前准备查找本课相关史料,准备好本课相关知识链接。

教学过程【导入新课】【教师活动】图片展示了二战中集中营的悲惨画面,二战中德国法西斯大量屠杀犹太人,实施种族灭绝,犯下了反人类的罪行,给罹难者及幸存者都带来无尽的痛苦,给人们留下了恐怖的心理阴影。

图片揭露了法西斯的残暴罪行,警示人们有再度卷入战争恐怖深渊的可能性,引导人们珍爱和平,远离战争。

教师讲述:“战争,是人类孕育的一个怪胎。

自从这个怪物在地球上诞生,就如同‘潘多拉盒子被打开,冲突、争斗、杀戮、流血、死亡……伴随而来,不仅给人类带来了无休止的残酷灾难,甚至危及人类自身的生存和发展。

为了免遭战争的荼毒,人们曾从不同的角度研究战争,竭力探求消除战争的最佳手段。

然而值得指出的是,以往人们研究战争的视野大多局限于军事领域,把它作为纯军事问题看待;或者把它作为一般社会现象,着眼研究战争与政治、战争与经济的关系等。

《文化交流与传播》第五单元第13课现代战争与不同文化的碰撞和交流课标要求了解现代历史上的重大战争对人类文化的破坏,以及战争带来的不同文化的交锋,认识战争在客观上为不同文化的碰撞、交流与重构提供了契机。

学习目标1.梳理第一次世界大战后亚洲、非洲、拉丁美洲地区民族民主意识觉醒的概况,了解第二次世界大战后新兴民族国家文化复兴的表现,认识世界殖民体系瓦解的推动因素。

2.通过搜集文字、影像等各种史料,理解战争对人类文化造成破坏的同时在客观上又为不同文化的碰撞和交流提供了契机。

3.通过对几个典型问题的探究,引领学生认识本课的基本史实,逐渐掌握史料实证、历史解释的方法和能力,培养一分为二的辩证思维。

落实史料实证、历史解释、唯物史观、家国情怀核心素养的培育。

重点难点学习重点一战进一步激发了世界各地的民族民主意识,客观上促进了20世纪第一次民族民主运动高潮的出现;二战对殖民主义的沉重打击,战后世界殖民体系很快土崩瓦解;二战后诞生的新兴民族国家在文化方面的新发展。

学习难点一战进一步激发了世界各地的民族民主意识,客观上促进了20世纪第一次民族民主运动高潮的出现;二战对殖民主义的沉重打击,战后世界殖民体系很快土崩瓦解;二战后诞生的新兴民族国家在文化方面的新发展。

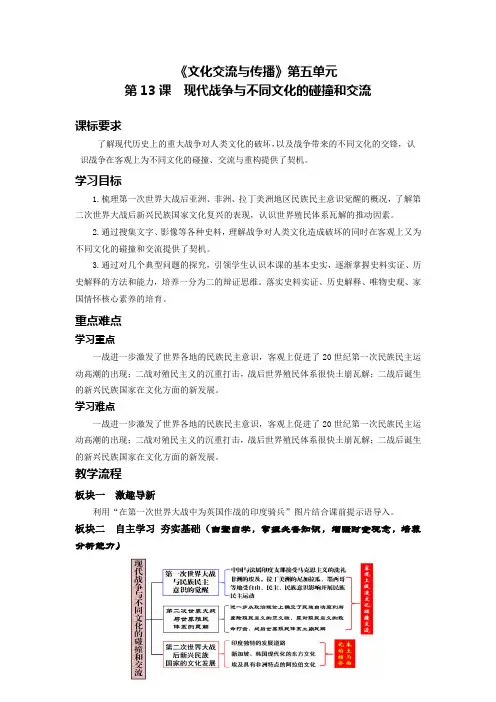

教学流程板块一激趣导新利用“在第一次世界大战中为英国作战的印度骑兵”图片结合课前提示语导入。

板块二自主学习夯实基础(当堂自学,掌握必备知识,增强时空观念,培养分析能力)设计意图:这样的设计基于六方面的认识:一曰秉持学为中心,教为学服务的基本理念,“以学生深度学习为本,以学生素养发展为本。

”教学活动组织与实施的最高原则在于促进学生发展。

二曰落实核心素养的培育,核心素养是学生在接受相应学段的教育过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。

三曰依循课程标准,课程标准是规定某一学科的课程性质、课程目标、内容目标、实施建议的教学指导性文件,是国家意志的体现,是课程改革赖以进行的纲领性文件,是教材编写、教学开展、考试命题和教学评价的依据,是国家管理和评价课程的基础,是检验教师完成教学任务优劣的基本依据;是国家对教学质和量上的最低要求;四曰依据教材,教材是中学历史教学最主要、最基本的材料,是学生学习的核心材料。

第13课现代战争与不同文化的碰撞和交流一、教材分析本节课教学内容属于选择性必修三文化交流与传播第五单元《战争与文化交锋》最后一课。

本单元旨在帮助学生了解历史上的重大战争对人类文化的破坏以及战争带来的不同文化的交锋,进而认识战争在客观上对不同文化的碰撞、交流与重建提供契机。

本课设置三个子目:第一次世界大战与民族民主意识的觉醒、第二次世界大战与世界殖民体系的瓦解、第二次世界大战后新兴民族国家的文化复兴。

二、学情分析高二学生,在原有初中学习和高一学习的基础上对一战、二战后殖民体系史实有了一定程度的了解。

但是对战争与文化的深层关系不是很清晰。

尤其战争在客观上对不同文化的碰撞、交流与重建提供契机认识是不深刻的。

三、教学目标课标要求:通过了解历史上的著名战争,理解战争对人类文化的破坏,以及造成的文化断裂;认识战争在客观上又为不同文化的碰撞提供了契机。

本课目标:1.学生通过学习第一次世界大战与民族民主意识的觉醒,认识一战传播的自由主义社会主义和民族主义在客观上推动了20世纪第一次民族民主运动高潮的形成及世界殖民体系开始解体。

2.学生通过学习第二次世界大战与世界殖民体系的瓦解,认识第二次世界大战使民族民主运动的高潮出现,二战后世界殖民体系土崩瓦解。

3.学生通过两次世界大战后独立的国家文化的新面貌,认识战争对文化的不同影响。

四、教学重难点教学重难点:第二次世界大战后,新型民族国家的文化发展五、教学实施路径本课设计如下学习任务:【学习任务一】第一次世界大战对殖民地半殖民地国家产生了怎样的影响?【学习任务二】第二次世界大战对殖民地半殖民地国家产生了怎样的影响?【学习任务三】怎样理解新兴民族国家的文化复兴?【学习任务四】请联系社会现实,分析历史经验教训,谈谈自己的想法。

五、教学过程【课堂导入】在可预见的未来不会有普遍文明的一统天下,而是一个不同文明集团共存的世界。

因此,每一种文明都要学会与其它文明共存。

——[美]塞缪尔·亨廷顿《文明的冲突与世界秩序的重建(修订版)》教师讲述:美国学者塞缪尔·亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》说了这样一段话“在可预见的未来不会有普遍文明的一统天下,而是一个不同文明集团共存的世界。

《现代战争与不同文化的碰撞和交流》教学设计一、教科书内容分析战争对文化的影响是多元的,它在破坏人类文化的同时,客观上为不同文化的碰撞、交流与重构提供了契机。

《现代战争与不同文化的碰撞和交流》是选择性必修3《文化交流与传播》第5单元《战争与文化交锋》的第3课,资本主义兴起后,各大国为争夺殖民地和世界霸权而进行的战争发展为世界大战,被征服者、被压迫者争取解放的斗争艰苦卓绝。

本课主要讲述了现代战争对世界殖民体系瓦解和战后新兴民族国家文化发展的影响。

作为本单元的最后一课,了解现代战争对文化影响的同时,还要注意把握与前两课的关系,从战争影响文化的广度和深度,理解古代、近代、现代战争对文化的多元影响。

二、学情分析本课授课对象是高二历史选考学生,在高一已经对中外历史纲要有了整体的学习,对两次世界大战、十月革命、亚非拉民族民主运动、战后国际秩序的演变等已有初步的认知,因此对本课所学内容已有一定的知识储备。

同时,由于亚非拉民族民主运动的高涨在高一时只是作为自主学习内容,对学生而言相对陌生,且相关的历史人物、事件、概念等较多,增加了本课学习的难度,因此要采取丰富的教学形式,运用图片、表格、文字材料等直观形式,以问题链的形式启发学生思维,注重创设情境与构建逻辑框架,以实现核心素养的落地。

三、教学目标1.课标要求:通过了解历史上著名战争,理解战争对人类文化的破坏,以及造成的文化断裂;认识战争在客观上又为不同文化的碰撞提供了契机。

2.通过地图、时间轴等形式,了解两次世界大战后新兴民族国家的时空分布;结合史实与表格,了解20世纪两次民族民主运动高潮的基本概况;通过材料,了解二战后新兴民族国家文化发展的特点及成因。

3.引导学生依托史料,分析两次世界大战对殖民地、半殖民地的影响,从广度和深度分析现代战争对文化的多元影响。

培养基于问题解决的历史思维能力,引导学生在唯物史观的指导下理解社会存在与社会意思之间的关系。

4.了解被征服者、被压迫者争取解放的艰苦斗争,理解其现实意义,树立文化自信,并培养以服务于国家强盛、民族自强和人类社会进步为使命的家国情怀。

四、教学重难点重点:两次世界大战对殖民地、半殖民的影响;两次民族民主运动高潮。

难点:现代战争对文化的多元影响。

五、教学设计思路本课以龚自珍对民族文化的论断以及习近平关于文化自信的讲话导入新课,直切主题。

以学习任务的形式聚焦教学重难点,以期更好地达成教学目标。

为此,共设计如下四个学习任务:学习任务一:分析民族压迫的双重原因。

学习任务二:多维度了解民族客观独立的契机。

学习任务三:梳理两次民族民主运动高潮基本概况的基础上分析两次世界大战对殖民地、半殖民地的影响。

学习任务四:探讨二战后新兴民族国家的特点并理解现代战争对文化的多元影响。

在充分理解课标和研读教材的基础上,对教材知识进行了适度的整合与重构,注重时空脉络的梳理,同时将战争对文化的多元影响作为核心问题加以解决。

在每一个学习任务下聚焦重要的历史概念选取了形式多样、内容精要的史料,设计问题和问题链,创设适切的历史情境,挖掘能够吸引学生又聚焦重难点的历史细节,以重点培养历史解释与史料实证素养。

六、教学过程【导入】以龚自珍对民族文化的论断以及习近平关于文化自信的讲话导入新课。

欲灭其族,必先灭其文化。

——龚自珍文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。

历史和现实都表明,一个抛弃了或者背叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一场历史悲剧。

——2016年5月17日,习近平在哲学社会科学工作座谈会上的讲话设问:两段材料说明了什么问题?有什么历史和现实意义?【学习任务一】分析民族压迫的双重原因。

材料1:地图:一战前的欧洲设问:一战前东欧、东南欧有哪些大帝国?教师:德意志帝国、奥匈帝国、沙皇俄国和奥斯曼帝国材料2:第一次世界大战前,东欧和东南欧的各被压迫民族,已经有不断高涨的民族独立愿望和行动。

然而它们国小力弱,内部纷争,又为大国所利用,无法主宰自己的民族命运。

设问:为什么东欧和东南欧的各被压迫民族无法主宰自己的民族命运?教师:内部纷争表明民族尚未完全觉醒,这是主观原因;大国利用表明帝国主义干涉势力强大,这是客观原因。

设问:被压迫民族怎样才能赢得民族的完全独立?教师:被压迫民族要想赢得民族的完全独立,必须从民族压迫的双重原因出发。

要赢得民族客观上的独立,需要帝国主义势力削弱的契机。

同时,被压迫民族在主观上必须实现完全的觉醒,自求解放。

【学习任务二】多维度了解民族客观独立的契机。

1.第一次世界大战材料2:地图:一战前的欧洲;地图:一战后的欧洲设问:一战前后,欧洲政治版图发生了什么变化?为什么会发生这种变化?教师:一战后,德意志帝国、奥匈帝国、奥斯曼帝国和沙皇俄国四大帝国解体,在这些帝国的废墟上,建立了一系列民族独立国家。

东欧和东南欧的被压迫民族,在政治和经济地位赢得独立。

欧洲这一系列新兴民族国家能够建立的原因,是一战削弱了帝国主义和殖民主义的力量,这为民族国家的独立提供了客观的机遇,世界殖民体系也开始了解体过程。

2.第一次世界大战材料3:地图:二战后初期亚洲国家独立形势图;地图:1950-1990非洲殖民体系的崩溃设问:二战后亚洲哪些国家赢得了独立?世界殖民体系什么时候在非洲完全崩溃?为什么这些地区能够赢得独立?教师:东亚地区,随着日本战败,朝鲜获得独立,中国收复台湾。

在东南亚、南亚和西亚地区,建立起一系列新兴民族国家,如印度、越南等国家。

1990年,非洲迎来第51个独立国家纳米比亚,也是20世纪非洲最后一块殖民地。

这些地区赢得独立,是由于第二次世界大战对殖民主义的致命打击,世界殖民体系在战后很快土崩瓦解。

【学习任务三】梳理两次民族民主运动高潮基本概况的基础上分析两次世界大战对殖民地、半殖民地的影响材料4:世界史分期材料5:欧战成为世界历史发展转变点,包含着两大特征:一是十月革命诞生了第一个社会主义国家,标志着人类历史进入了无产阶级和社会主义革命的新时代;一是世界文化走向对话。

——郑师渠《论欧战后中国社会文化思潮的变动》设问:为什么将第一次世界大战和十月革命作为世界近代史与世界现代史的分界?为什么说两次世界大战是被压迫民族独立的契机?教师:在第一次世界大战期间,俄国爆发了十月革命,建立起了第一个社会主义国家,反对帝国主义和殖民主义的阵容进一步强大,极大的鼓舞了殖民地半殖民地人民的解放斗争。

世界文化走向对话,西方文化逐渐失去中心地位,东方文化也由原来的文化自卑向文化自信转变。

两次世界大战,不仅使一系列新兴民族国家赢得客观上的独立,也是这些民族和国家在民族意识上实现了完全觉醒。

殖民地、半殖民地自求解放,民族独立有了强大的思想动力。

材料6:鸦片战争之后,中国的士大夫又走向了另一个极端,从文化自负走向文化自卑。

所谓文化自卑,就是一种对待自身文化价值的轻视、怀疑乃至否定的态度和心理。

特别是随着民族危机的一次次加深,一些国人对中国自身文化的失望日益加重……然而,“新文化运动”在建立新的文化自觉之时,也出现了一些极端做法,如彻底否定中国传统文化、一度要求废除汉字并走拼音文字之路等全盘西化主张。

——胡键《树立文化自信要摆脱自负和自卑》材料7:一位法国官员评论:“参与到第一次世界大战中的这17.5万非洲士兵,在法兰西和佛兰德的壕沟里掘好了旧非洲的坟墓。

”……白人不再被认为是天命注定的统治有色人种的种族……返回家园的殖民地居民对欧洲领主不可能再像以前那样恭顺。

——斯塔夫里阿诺斯《全球分裂:第三世界的历史进程》材料8:设问:根据材料,殖民地、半殖民地人民对本民族文化的认知有什么变化?教师:以中国为例,鸦片战争中失败的并不止战争本身,中国人对中国自身文化的怀疑日益加深,表现出一种文化自卑,这种文化自卑具体可以表现为全盘西化的主张。

但殖民地、半殖民地这种文化自卑的状况,在一战中得到了改变。

为宗主国参战的印度士兵和北非国家的士兵在战争中意识到,白人不是天生注定的统治有色人种的种族,战争的非正义性和破坏性,也是西方文化的缺陷显现了出来。

殖民地、半殖民地由对西方文化崇拜而产生的文化自卑在减弱,对本民族的文化自信得到增强。

这种文化自信,也是民族主观独立的前提。

材料9:材料10:……五四运动改变了以往只有觉悟的革命者而缺少觉醒的人民大众的斗争状况,实现了中国人民和中华民族自鸦片战争以来第一次全面觉醒。

……中国人民和中华民族从斗争实践中懂得,中国社会发展,中华民族振兴,中国人民幸福,必须依靠自己的英勇奋斗来实现,没有人会恩赐给我们一个光明的中国。

——习近平《在纪念五四运动100周年大会上的讲话》设问:五四运动有何彻底的觉悟?教师:一战唤醒了东方,觉醒不仅表现为民族民主运动的高涨,还表现为文化民族主义(维护或重建本民族文化)的突显,中国人民增强了对本民族文化的文化自信。

材料11:民族自决权就是政治上的独立权,即在政治上同压迫民族自由分离的权利。

这种要求并不等于分离、分散、成立小国家的要求,它只是反对一切民族压迫的彻底表现。

……我们要求民族自决的自由,并不是想实现建立小国的理想,相反,是因为我们想建立大国,想使各民族接近乃至融合。

……永远反对任何用暴力或任何非正义手段从外部影响民族自决的企图。

——1916年3月列宁《社会主义革命和民族自决权》材料12:欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸……发展国际间以尊重人民平等权利及自决原则为根据之友好关系……增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重。

——1945年6月《联合国宪章·序言》设问:列宁的民族自决原则有什么含义?两段材料体现了民族自决原则在广度上的什么变化?教师:反对帝国主义、反对国家分裂、反对外权干涉。

二战推动民族自决原则成为国际公理。

材料13:第一次民族民主运动的高潮设问:阅读课本73页的内容,结合所学完成表格。

教师:与学生一起完成表格。

材料14:第二次民族民主运动的高潮设问:世界殖民体系瓦解的标志是什么?教师:(1)日本战败,朝鲜获得独立,中国收复台湾(2)二战结束后,英国首相丘吉尔极力维护英帝国,但英帝国还是很快解体。

(3)二战结束后,法国总统戴高乐不得不签署《埃维昂协议》,承认阿尔及利亚独立。

【学习任务四】探讨二战后新兴民族国家的特点并理解现代战争对文化的多元影响。

材料15:据统计,截至1990年,联合国159个成员国中,有近100个是在第二次世界大战后宣布独立的。

——徐蓝《世界近现代史1500-2007》材料16:对这些新生国家的前途,西方存在两种不同的观点。

一种是悲观的,他们预测新独立的国家将无法克服面临的巨大困难,将长期深陷种族矛盾、阶级冲突、社会动乱而不能自拔。

一种是乐观的,他们认为,新独立国家如同十八九世纪的欧洲国家,只要学习西方,走西方所走过的道路,必定会成为现代化的国家。