高中政治曲线、图表类试题做题方法讲解

- 格式:ppt

- 大小:1.62 MB

- 文档页数:5

政治高考曲线类题型的解题技巧摘要:政治曲线类题型在近几年高考中出现的频率高,但因为题型新,读图难度大,无论是学生在平时的学习中,还是考生在高考中,都是有待破解的难题。

本文试图从题型特点、思维方向、解题思路等探讨政治曲线类题型的解题技巧,以供参考。

关键词:曲线;单曲线;双曲线政治曲线题的答题是有一定的技巧或规律的,只要把握这个技巧,在做题中就很容易突破。

下面,依据自己多年的教学经验,笔者总结出做政治曲线试题的技巧,以供参考。

一、政治曲线类题型概述1.政治曲线类常见题型政治曲线类题型可以分为:单曲线、双曲线和混合曲线类题型。

2. 政治曲线类题型中曲线的构成曲线类试题一般是图文并茂,由横坐标、纵坐标、曲线、自变量和因变量等组成。

一般情况下横坐标是自变量,纵坐标是因变量。

曲线所表达的意思就是因变量随着自变量的变化而变化。

3. 政治曲线类题型中曲线涉及的内容政治曲线题中,能够用曲线来表达的有供给曲线、需求曲线、劳动生产率与价值总量、劳动生产率与价值量、劳动时间与价值量、价值总量的关系等等,这些都可以形成曲线题目,但不管以什么内容出的曲线题,归纳起来其实就是两种类型:就是单曲线和双曲线题。

单曲线就是因变量随着自变量的变化而变化。

在整个曲线题中只有一条曲线。

双曲线是指在一方不变的情况下,由于其它的原因引起另一方的变化。

这两条曲线成同向且平行的特点。

4.政治曲线类题型解题的难点在学情调查中发现,在做政治曲线类题型时,高二、高三学生对政治曲线类题的解题能力就有明显不同,高二学生由于基本没有接触过政治曲线类试题,缺乏最基本的读图能力,所以正确率不足20%;高三学生在经过一轮复习之后,对图表的阅读,信息的提取有一定的能力,所以正确率相对高二学生较高。

但在试题的讲解中发现,很多学生不知道要从曲线的变化趋势中寻找什么,尤其是对双曲线题型,当同一条曲线出现前后变化的对比时,学生对于涉及的课本知识就变得混淆不清,不能准确地把曲线所反映的信息转化为经济学语言,所以学生感到无从下手,最后只能蒙着选。

图表题的解题方法图表分析题作为主观试题在历年高考中经常出现,尤其是山东省的高考中几乎是逢考必考。

图表分析题注重考查考生综合运用所学知识分析、解决实际问题的能力。

侧重考查学生获取和解读信息的能力,描述和阐释事物的能力以及调动和运用知识的能力。

但是无论是在平时练习中还是在高考中都能发现学生对图表题的解答还是存在一定的问题,表现为表达术语不规范,对图表信息把握不完整,信息分析不到位,图表之间建立不起联系,也有存在答的过多以致淹没重点。

下面就针对图表题的解答做出几点归纳和总结,希望能够对学生有所帮助。

1总体认识图表一般来讲,相对完整的图表由表头信息、图表本身内容和“注”三部分构成。

图表本身内容是最突出的,也最能引起学生的注意,但往往容易忽视“注”尤其是表头中的有效信息。

有的图表没有注,甚至有的图表的表头信息说的很简单。

无论怎样,只要是存在的部分,我们就应该仔细分析,关注里面是否有有价值的信息以及是否三个部分之间存在着某种关系。

2正确利用表头信息正确利用表头信息是规范化解答图表题的要求。

表头信息说明了图表所展示的问题是什么,这里也可能蕴含着问题的角度。

图表题中经常出现的一问:”描述图表的变化” 或“说明图表表现的经济信息”,往往这时首先用到的就是表头信息。

以2009年28题第一问为例:⑴描述图9表明的变化。

变化:2005 -2008年我国税收入总量不断增加,2005 - 2007年我国税收收入增速不断提高, 2008增速下降。

这里我们都够看出答案中的有些内容就是表头信息,所以巧妙地合理地运用表头信息有利于增强答题的规范化和准确度。

3全面分析图表内容本身图表内容本身隐藏着大量的信息,所以分析好图表内容本身显得格外重要。

首先从一般到个别以柱状(含曲线)图居多,用来表示发展的量的变化。

先总体上看变化的总趋势是增长还是下降,然后再对特殊的变化加以说明。

(可参考上图9的第一问的答案设置)其次找出不同主体,不同主体之间作对比图表内容本身常常会体现着一个主体以上的变化情况,要找出图表所设计的不同主体并加以对比,对比时既要找共性又要找各自的特点,而各自的特点恰恰会体现差距,而差距的出现则是问题的所在。

浅析高考政治图表题解题方法与技巧【关键词】高考政治;图表题;方法;技巧高考政治图表题由于能全面考查学生获取和解读信息的能力、调动和运用知识的能力、描述和阐释事物的能力、文字组织和表达的能力,而在近几年政治或文综高考中频频“亮相”。

高考政治图表题往往以现实热点为背景,列举我国经济生活中的一些具体数据,让学生解读试题提供的信息,归纳图表反映的问题,找出解决问题的办法。

下面我们一起分析高考政治图表题的类型、特点,进而掌握其解法。

一.高考政治图表题的类型和特点高考政治图表题常见的类型有表格式、坐标式、图饼式三种。

高考政治图表题具有以下特点:第一,内容的时效性。

高考政治图表题主要反映当前我国经济生活中的热点和重点,体现党和政府当前的经济政策,是中央全会、中央经济工作会议以及3月份召开的“两会”关注的重点问题。

高考政治图表题常以热点问题为背景,围绕国家重大经济政策编织数据图表。

第二,形式的多样性。

图表的形式有表格式、坐标式、图饼式,根据中心问题,编织不同图表,文字阅读量小,但信息内容量大。

第三,设问的层次性。

高考政治图表题的设问在层次上具有递进性,第一问往往要求学生回答图表分别(或共同)反映了什么经济现象;第二问要求学生明确各图表之间的联系;第三,问往往要求学生根据图表反映的问题提出解决问题的途径、办法或意义,注重对学生获取和解读信息、调动和运用知识、论证和探究问题能力的考查。

二.高考政治图表题的审题策略审题是答题的前提和基础,高考政治图表题的审题主要包括两个方面:①审图表(含材料)。

审图表应做到三审:一审标题。

标题(图表名称)反映了图表的主题或中心。

标题是图表的“眼睛”,表明了一定的主体处于怎样的经济状态或是什么内容,它总揽和规定着图表的基本内容。

同时标题也为考生答题起到提示、指向和限制作用。

考生一定要明确各图表的标题,以便于全面理解图表。

二审内容。

内容一般由时间、项目和表现各个项目状况的数据构成,这是答案信息的主要来源。

“图表题”解题方法与技巧近九年的高考,两个论述题中必定有一个图表题,所限定的知识要求一般都是经济常识的内容,所以特别要注意这一题型。

一、试题特点1、反映当年经济生活中的热点问题,体现党和政府的经济政策,是全国经济工作会议关注的重点问题2、题型结构由两部分组成:一是材料,一是设问。

材料一般由“表题,2~3个图表(图表的形式常见的有表格式、坐标式、图饼式三种)、注释”三部分组成。

3、设问通常是由2~3个小问组成。

第(1)问是:表一、表二分别(或共同)反映了什么经济现象?第(2)问是:表一和表二有何内在联系?第(3)问要求你谈谈对表格所反映现象的认识,或根据材料设定的其他问题。

二、解题思路与技巧(解答图表题应做到三个“三”)1、三读:①读图表。

图表一般是表格、饼状图和柱状图,有标题、时间、项目、数据以及小字注等构成。

标题表明什么行业、什么部门、什么社会群体等单位的什么经济状态。

它总揽和规定着表格的基本内容。

项目则把各种数据按照一定的类别划分开来,按照一定关系有序地进行排列。

②读注文。

图表下的注文对图表起着补充作用。

是图表式主观题的重要组成部分。

注文还对答题思路有提示作用。

③读设问。

图表是为设问服务的,设问是命题测试意图的直接表示,带有很强的指向性和限制性。

读设问,一要弄懂各问分别问的是什么,二要弄懂各问之间的内在联系。

(当然要注意图表中具有重大历史事件的时间。

如图表中出现1978年我们应联想到改革开放,1997年就联想到党的十五大。

2002年应联系到党的十六大。

)2、三比①纵向比较。

对同一项目内的数据进行比较。

它反映的是一事物自身变化发展的趋势。

②横向比较。

发现不同事物在发展过程中的差异性,加深对事物的认识发现新问题。

这是创造性思维的突出表现。

③表与表之间的比较分析。

图表与图表之间不是彼此孤立的,存在着一定联系。

经过细心的比较,抓住这个联系,我们就会产生新的认识。

前几年的表格论述题基本上是一个表反映成绩,另一个表明存在问题,两个表是互补关系。

高考政治图表类解题方法与技巧1、注意看表头,也就是表的标题,它主要说明表的中心意思。

看它可以让我们带着问题去思考,能够集中精力,有的放矢。

2、表格的横轴与纵轴,对其中的一些标志性的时间要有足够的敏感性,比如1978、1992、1997、2002等。

3、注意表格中数据的变化,上升或下降说明什么问题,是否正常。

比如,恩格尔系数的下降说明生活水平的提高等。

4、特别注意表格的注解,注解往往是补充的说明,甚至是解题的题眼,千万不能忽视。

5、注意多个表格之间的联系。

不能孤立的看问题。

考试中常常发生的常见问题:1、没有找全题眼,漏了某些数据,注解。

2、没有认真注意表格的对比关系。

另外还有一些常规要注意的就是注意题目的设问,问什么,答什么,不要生搬硬套。

一般的是什么、为什么、怎么样、怎么办是需要经常考虑的角度。

同样的材料,问法不一样,答案就不一样。

例一:阅读下列图表及材料材料一:全球直接投资一览表(单位:亿美元)1989199719981999200020012002全球总额20004000644086501300073505340中国吸引外资34453455.8400410468500中国占全球比重1.7%11.3%7.1%4.6%3.2%6.4%9.4%材料二:外资在各国资本构成中的比重国家发达国家发展中国家中国注比重25%13%15%外资对中国经济增长贡献率15%材料三:2002年我国成为吸引国际投资最多的国家,超过了美国、英国和其他欧洲国家。

中国经济表现出良好的发展势态。

美、日等国为了自身利益的需要,提出了人民币升值的问题。

中国政府明确表示,保持人民币汇率的基本稳定。

结合上述材料,运用所学知识,回答下列问题:(1)材料一说明了什么问题?并说明其原因。

(2)材料二说明了什么问题?(3)材料一、二之间的内在联系是什么?(4)我国经济持续增长的原因是什么?(5)人民币汇率之争的实质是什么?(6)面对人民币升值的压力,应如何保持我国人民币汇率的基本稳定?例题二:阅读下列材料并回答问题:材料一各类技工所占比例(%)国家初级技工中级技工高级技工中国60355发达国家155035材料二制造业是我国的支柱产业。

有关高中政治图表题的解题技巧一、图表题的特点图表题是用图和数据表格作为命题材料的一种试题,其中以主观性试题为主,较多考查经济常识。

以图表为载体,简明直观、新颖活泼、信息量大、能力要求高的图表题,已成为高考政治命题的常用形式。

与非图表题相比,图表题具有以下几个鲜明特点:1.文字阅读量小,信息量大,直观明了,便于考生有较充裕的时间思考问题。

2.图表之间联系紧密,可比性强。

图表式论述题通常由2~3个图表组成,有的还加注解。

表格之间有联系,图表与材料有联系,图表与注释有联系。

分析图表需要认识到它们之间的关系,这是做好此类题的必要条件。

3.图表形式灵活多样。

图表题可分图式和表格式两种,图式有柱状图、折线图、曲线图、饼状图、扇形图等;表格式的又有横向排列和纵向排列之别。

4.贴近实际,突出热点。

图表题把时政热点和教材观点有机结合起来,所涉及的内容都是当年国内经济生活中的重大问题、热点问题,体现党和政府的经济政策。

试题与党和国家当年的政策重点相一致,强烈反映国家的意志,体现着浓郁的时代气息。

5.连环设问,注重能力考查。

图表题往往是一题多问,步步深入,要求考生提取有效信息,整合处理信息,把握知识间的内在联系。

设问的方法新颖、灵活,具有隐蔽性,问题全部从材料本身引出,设问之间形成锁链式,环环相扣,一环比一环要求高,其目的在于多角度、全方位地考查考生掌握知识和综合运用知识的能力,提高高考试题的区分度。

二、解答思路和方法1.读懂材料,找准信息(1)审清设问,明确题目要求。

设问是试题的命题意图的直接表示,带有很强的指向性和限制性。

在做题时,最好是先审设问,带着设问看图表,这样做不仅能够增强读题的目的性,而且也能节约时间,特别是在图表和材料较为复杂的情况下。

图表题的设问一般围绕以下三个方面提出具体要求:①“是什么”,通常要求考生回答所列图表分别反映了什么现象或共同反映了什么现象,侧重考查考生把数字语言转化为文字语言的能力;②“为什么”,要求考生回答怎样正确认识这些现象,或者回答现象之间的内在联系,或者要求透过现象分析本质、揭示原因,侧重考查考生的分析理解能力;③“怎么办”,一般要求考生回答怎样解决图表中所揭示的问题,提出解决问题的建议或措施,侧重考查考生迁移和综合运用知识的能力,培养考生主体参与意识和主动探究意识。

政治图表题解题策略一、图表题的审题策略。

审题时一般包括审设问和审图表(材料),可以先审设问,以增强读图表的目的性。

⒈审设问。

设问是命题者测试意图的直接体现,规定着测试的知识内容、能力目标,规定着答题的思路、方向和具体要求,有着很强的指向性和限制性。

审设问主要包括下几个方面:⑴不同设问之间的关系。

把握同一题目不同设问之间的关系,可以帮助确定不同设问的答题角度。

例75题第二问,对事物的认识或看法包括“是什么”、“为什么”、“怎么办”三个方面,到底从哪一方面谈认识?除了从材料得到提示外,本题可以从第三问得到明确的提示,第三问要求回答国企改革的意义(即“为什么”),因此第二问应侧重回答“怎么办”。

⑵主题。

每一道题目都有一个整体立意和主题,本题要研究什么主题或哪类问题?与什么重大时政有关?党和政府在这方面有何重大政策及举措?例75题的主题是国企改革,76题的主题是“建设资源节约型、环境友好型社会”,77题的主题是转变经济增长方式。

⑶角度。

设问要求回答“是什么”、“为什么”还是“怎么办”?是从其中一个角度分析还是几个角度?⑷知识范围。

设问要求运用哪一部分的知识回答?是经济常识、哲学常识还是政治常识?有没有什么具体的范围限制?⑸答题条件。

解答该问题有没有指向性或限制性条件?如“从……角度”、“结合(联系)……”等。

例76题第三问,材料的主题是“针对A煤矿企业生产事故频发的状况”,要求结合经济学知识评析该企业经营者的说法,在评析时应围绕“提高利润与安全生产的关系”,而不能单纯强调如何提高经济效益。

⑹主客体。

经济常识的主体通常有国家(政府)、企业(经营者)、个人(消费者、劳动者);哲学常识的主体通常是具体的哲学观点;政治常识的主体通常有国家(国家机关)、政党、公民、国际组织。

客体则是具体的分析对象。

主体、客体不同,答案则迥然不同。

例75题第三问的主体是国有大型企业,客体是改革的现实意义,在回答时脱离主客体而谈提高企业效益的重要性显然不合题意。

高考政治图表题解答方法实例说明一、注意事项:图表题通常由表题、表格和表注三要素组成。

要做好图表题必须培育和具备如下几个方面的能力:1、审题能力。

要认真看图表的三个要素:表题、表格和表注。

要做到全面理解三要素的含义。

2、比较能力。

即横向比较和纵向比较。

横向比较看差距,纵向比较看变化。

3、变换能力。

即要变数字为文字。

将图表语言转换成文字语言,把表格里的数字,通过分析,变成文字写出来。

4、联想能力。

即要通过图表、材料中的寓意去联想教材知识和时政热点组织答案。

5、审题要全面,表题、表格和表注都要看到、用到;既要看现象,还要透过现象看本质。

6、先看题目设问,后看图表,即带着问题看图表。

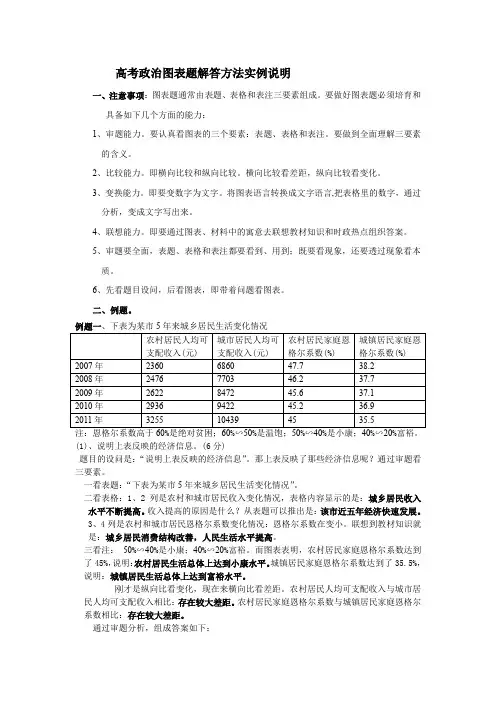

二、例题。

例题一、下表为某市5年来城乡居民生活变化情况注:恩格尔系数高于60%是绝对贫困;60%∽50%是温饱;50%∽40%是小康;40%∽20%富裕。

(1)、说明上表反映的经济信息。

(6分)题目的设问是:“说明上表反映的经济信息”。

那上表反映了那些经济信息呢?通过审题看三要素。

一看表题:“下表为某市5年来城乡居民生活变化情况”。

二看表格:1、2列是农村和城市居民收入变化情况,表格内容显示的是:城乡居民收入水平不断提高。

收入提高的原因是什么?从表题可以推出是:该市近五年经济快速发展。

3、4列是农村和城市居民恩格尔系数变化情况:恩格尔系数在变小。

联想到教材知识就是:城乡居民消费结构改善,人民生活水平提高。

三看注:50%∽40%是小康;40%∽20%富裕。

而图表表明,农村居民家庭恩格尔系数达到了45%,说明:农村居民生活总体上达到小康水平。

城镇居民家庭恩格尔系数达到了35.5%,说明:城镇居民生活总体上达到富裕水平。

刚才是纵向比看变化,现在来横向比看差距。

农村居民人均可支配收入与城市居民人均可支配收入相比:存在较大差距。

农村居民家庭恩格尔系数与城镇居民家庭恩格尔系数相比:存在较大差距。

通过审题分析,组成答案如下:①、该市近五年经济快速发展,城乡居民收入水平不断提高。

浅析高中政治图表题的解法【摘要】近年来,图表题已成为高考政治试卷的“常青树”。

此类题目直观、形象、信息量大、可比性强,对考生分析、归纳问题的能力提出了更高的要求。

如果熟练地掌握图表题的答题方法,问题就会迎刃而解。

【关键词】高中政治图表题答题方法近年来,图表题已成为高考政治试卷的“常青树”。

此类题目直观、形象、信息量大、可比性强,对考生分析、归纳问题的能力提出了更高的要求。

然而考生在本类题的解答过程中失分较多,是考生较为头痛的题型之一。

但是如果熟练地掌握图表题的答题方法,问题就会迎刃而解。

我结合自身的教学实践,对此类题目的解答方法加以概括总结,希望对考生复习和任课教师授课有所帮助。

图表题的指导思想:核心是“变”,如何以不变应万变呢?1.审设问图表题的设问方式一般包括并列关系和递进关系。

并列关系,各题设问相对独立;递进关系,层层深入,其基本顺序常是“是什么”、“为什么”、“怎么办”。

设问是题目的具体要求,必须字斟句酌的阅读,通过阅读,把题目的相关词语换成我们已经学习的课本的术语,找到题目的关键词,对知识进行准确归位,找到学习过的相关理论来进行答题。

2.审图表图表材料题的图表一般有三类:方框图、坐标(条形)图、扇形图,无论是那类图表,解答时必须做到三读:一读表头。

标题是图表的“眼睛”,它是图表信息的方向,考生必须在表格范围内进行,它表规定了作答的范围。

二读图表。

读图表有横读、纵读、横纵读。

认真审读图表,提取表格反映的有效信息。

通过“三读”找出内在的联系。

“横向读”一般为单项在不同时期的表现,重点找“变化”;“纵向读”一般为不同项目之间比较,重点找“差距”,还要注意找出二者综合反映的内容。

“表与表对比、表与文字材料对比”,重点找它们之间的关系。

图表间最常见的关系:因果关系、并列关系、递进关系,一分为二的关系。

三读注释。

注解是图表的有机重要组成部分,忽略之,则不能全面地把握图表信息。

这“三读”是在宏观上把握了图表,但是考生在作答是绝对不能简单叙述图表的信息,这样就陷入了“死胡同”。

高考政治指导:图表题解答技巧

图表题在政治考试题中占很重要的地位,关于图表的解答题技巧可以概括如下:图表题解答有技巧;横看纵看加注脚;比较分析是关键;相关知识不可少;弄清问啥再动笔;构建框架要记牢。

(一)横看纵看加注脚

就是要学生答题时看全图表中的相关信息,对于表格式的图表题要看横格中的内容:数字,标题等。

标题是对整个表格内容的概括,往往对表格的内容起到画龙点睛的作用。

仔细“看”标题很有价值。

纵看是看表格中纵向相互关联的内容,对于其他图表题则指全面地看所给的信息即可。

注脚不能以规范的形式放在表格中,但又是解答此类题必不可少的内容,对解答题目有补充的提示作用,切不可忽略。

(二)比较分析是关键

“比较分析”是对材料进行整合,整合的前提是读取图表中的信息,信息对于比较分析非常重要。

通过横向比较和纵向比较,找出数据之间的联系,找到数据变化的规律。

对于多个图表构成的图表题还要找到两个或多个图表信息之间的联系和规律。

(三)相关知识不可少

通过比较和分析,数据呈现现象,反映出来的问题已一目了然了,这时需要去粗取精、由表及里地加工制作,把分

析的结果上升到所学的相关理论观点上,弄清材料所能联系到的经济、哲学、政治常识的知识是什么。

(四)弄清问啥再动笔;构建框架要记牢

主要强调的是学生在答题时要减少盲目性,增强针对性,设问的方式有:“说明了什么?”“反映了什么现象?”“为什么会存在这一现象?”“如何认识这一现象?”等。

提问的不同答案的要求也不同,需要的知识和切入的角度也不同。

弄清问题后大致建构一下,让自己有一个答题的基本思路,然后再组织语言。