药物半衰期与临床合理用药共50页文档

- 格式:ppt

- 大小:3.48 MB

- 文档页数:50

试分析药物半衰期与合理用药一、概括药物半衰期是指在生物体内,药物浓度降低到初始浓度的50所需的时间。

合理用药是指根据患者的具体病情、年龄、体重等因素,选择适当的药物种类、剂量和给药途径,以达到最佳治疗效果,减少不良反应和药物相互作用的风险。

药物半衰期与合理用药密切相关,因为药物在体内的代谢和排泄速度会影响药物的疗效和安全性。

本文将从药物半衰期的概念、影响因素和临床意义等方面进行试分析,以期为临床医生提供参考,促进合理用药。

1. 介绍药物半衰期的概念和作用;药物半衰期是药物在体内经历生物转化或排出体外的一个过程。

它是指在药物治疗结束后,药物浓度下降到初始浓度的50所需的时间。

药物半衰期对于合理用药具有重要的指导意义,因为它可以帮助医生和患者了解药物在体内的代谢和排泄规律,从而制定更合适的用药方案。

首先了解药物半衰期有助于医生评估药物的疗效,不同药物的半衰期长短不同,有些药物可能需要较长的时间才能达到稳定的疗效,而有些药物则可能在短时间内就能看到明显的疗效。

通过比较不同药物的半衰期,医生可以为患者选择更合适的药物和剂量,以提高治疗效果。

其次药物半衰期对于监测药物治疗过程中的药物浓度变化也非常重要。

在某些情况下,如治疗癌症等严重疾病时,患者可能需要长期使用药物。

在这种情况下,医生可以通过监测药物浓度的变化来判断药物是否达到治疗目标,以及是否需要调整用药方案。

此外药物半衰期还可以帮助医生预测药物在体内的持续时间,从而为患者提供更详细的用药指导。

药物半衰期对于预防药物副作用和过量中毒也具有重要意义,通过了解药物的半衰期,医生可以提醒患者按照规定的剂量和时间服用药物,避免因过量使用而导致药物中毒。

同时患者也可以根据自己的实际情况和药物半衰期,合理安排用药时间,减少药物对身体的影响。

药物半衰期是衡量药物在体内代谢和排泄速度的一个重要指标,对于合理用药具有重要的指导作用。

医生和患者应充分了解药物半衰期的概念和作用,结合自身情况制定合适的用药方案,以确保药物治疗的安全性和有效性。

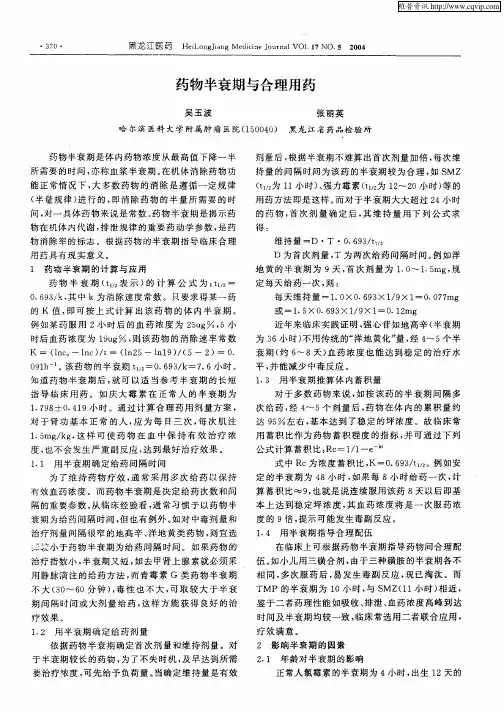

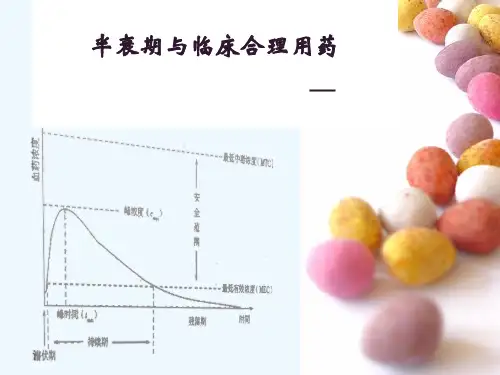

试论药物半衰期与合理用药药物的半衰期又称为药效减半期,一般是指药物在人体内发挥的作用减半所需要的时间。

主要反应药物在体内转化、排泄的速度,代表药物在体内的时间与血药浓度的关系,主要决定给药剂量和次数,药物半衰期长的则表示该药物在体内排泄的慢,给药时间则间隔长些,转化排泄快的药物,则给药时间间隔短些。

如药物的半衰期长,给药时间间隔短,剂量大,则会在体内蓄积引起中毒;如药物的半衰期短,给药时间间隔长,剂量小,则会由于体内血药浓度过低,达不到治疗效果。

因此,掌握没种药物对半衰期,合理用药非常重要。

标签:药物半衰期;合理用药通过药物半衰期预测药物在体内的变化过程患者在用药超过5个半衰期后,药物在体内基本消除95%了,即患者体内的血药浓度基本消除,药物半衰期在没有受到其他特殊因素影响的情况下,不需要监测患者血药浓度,患者突然发病时,可根据正常用量给药;如患者在用药后少于5个半衰期,患者突然发病的话,则要注意患者体内血药浓度,给药剂量要小于正常量,避免药物的积蓄引起中毒[1]。

患者连续用药达7个半衰期,体内的药物基本消除,血药浓度基本处于稳定状态,此时,对患者的血药浓度进行检测,可帮助医务人员给患者调整理想的用药方案,此时的血药浓度检测具有较大的意义[2]。

如果患者患有其他疾病,用药种类比较多,则会产生相互作用,最佳监测血药浓度为3个半衰期,此时的血药浓度在治疗范围内,则说明药物半衰期比较长,用药量偏大,需要立即减少用药量,否则导致患者药物中毒。

到患者血药浓度达到稳定状态时,再对患者进行监测,同时对患者的心肾功能进行监测,医务人员必须做到心中有数,给患者安全用药。

根据药物的半衰期确定给药方案药物的半衰期与临床合理给药息息相关,当疾病被确诊后,医生必须正确的选择药物,选择合理的给药方案,才能发挥药物的最佳疗效。

近年来,随着临床药学新理论的不断发展,为确定正确的给药方案提供了依据,也提高了临床用药水平。

但是,药物的半衰期却被忽视了,例如庆大霉素的半衰期是1.5个小时,临床却让患者1天服药2次,1次8万U肌注,这样药物在体内消除的较快,血药浓度较低,达不到理想的治疗效果;磺胺类药物的半衰期一般为9小时,医务人员却按常规量给药3次/日,导致药物在患者体内蓄积,出现不良反应,对肾脏造成伤害。

抗菌药物半衰期与临床合理用药发表时间:2017-02-08T14:46:48.993Z 来源:《医药前沿》2017年1月第1期作者:包英兰[导读] 通过抗菌药物半衰期能恰当的安排患者给药时间、药物使用间隔,发挥抗菌药物的最大功效。

(合浦县红十字会医院广西合浦 536100)【摘要】目的:研究常用抗菌药物的半衰期及临床合理用药情况,为临床提供依据。

方法:选取2015年1月-2016年5月医院采用抗菌药物治疗患者2000例,采用自拟问卷调查表对入选患者抗菌药物使用情况进行分析,了解常用抗菌药物的给药时间与临床合理性情况。

结果:2000例患者服用抗菌药物类型较多,排在前三位的分别为:β-内酰胺类、氨基糖苷类及氟喹诺酮类,分别占29.65%、24.1%及20.1%;10种常用的抗菌药物正常半衰期排在前2位的分别为:四环素、卡那霉素,分别为6h和4h,并且患者抗菌药物药物剂量越大,给药时间越长,治疗时应根据需要选择合适正常半衰期药物,确定给药时间。

结论:通过抗菌药物半衰期能恰当的安排患者给药时间、药物使用间隔,发挥抗菌药物的最大功效,能降低药物不良反应发生率,值得推广应用。

【关键词】抗菌药物;半衰期;给药时间;合理用药;不良反应【中图分类号】R453 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2017)01-0345-02 随着医疗技术的飞速发展,我国抗菌药物在临床上使用较多,部分医院甚至出现抗菌药物的滥用现象,导致细菌、病毒耐药性得到进一步提高。

世界卫生组织已经做出明确的规定[1]:临床上在使用抗菌药物在临床应用时应该主语选择合适的用药时间联合用药间隔,保证抗菌药物能发挥最大作用。

相关研究显示:药物PD、PK、PAE等在人体内药理作用存在一定的规律性,因此,临床上鉴于上述理论基础分析常用抗菌药物的临床合理使用情况具有重要的意义[2]。

目前,临床上根据抗菌药物的相关特性,将抗菌药物分为6大类,即:β-内酰胺类、氨基糖苷类、氟喹诺酮类、大环内酯类、抗菌类及其他[3]。

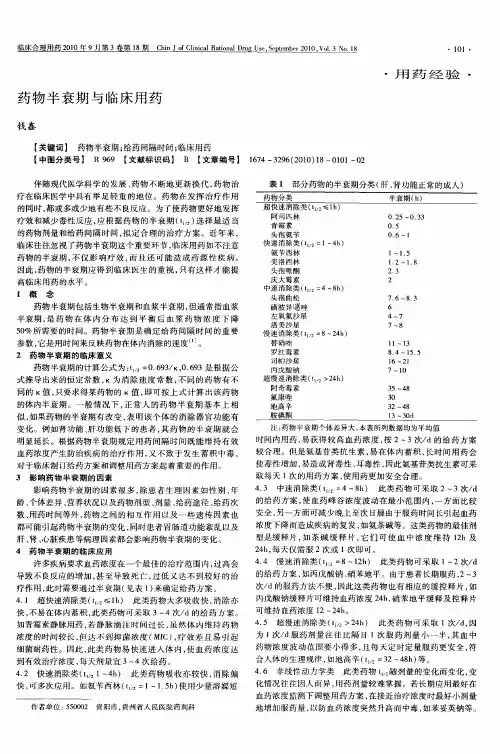

药物半衰期与合理用药南京军区南京总医院(210002)蔡明虹谈恒山李金恒药物半衰期(t1/2)有称生物半衰期与生物半效期,指血中药物浓度下降一半时所需的时间。

消除相半衰期是指药物进入末端相的药物半衰期,通常用t1/2(一房室模型)、t1/2(二房室模型)t1/2(三房室模型)来表示。

由于药物消除相半衰期在合理用药中的重要地位,其越来越被临床医师认识、接纳、重视。

1通过消除相半衰期可预知体内药物的变化轨迹1.1一次性用药或长期用药停药后5个t1/2(指消除相半衰期以下同),药物在体内的浓度已消除 95% ,也就是说此时患者体内的药物浓度已基本消除,没有特殊病理,生理等因素造成t1/2的明显改变的话,就没有监测血药浓度的必要,如氨茶碱停药3d[t1/2(8±12h)],地高辛停药 10d[t1/2(36~51)h]。

若患者停药时间小于5个半衰期突然发病,此时加用静脉负荷用药需注意用量,用药速度不易过快,否则非常容易引起药物的中毒。

1.2连续用药达7个消除相t1/2,血药浓度可达 99%稳态。

也就是说此时患者体内的药物浓度已基本达到一个稳定状态。

这时监测血药浓度,对长期用药的患者来说,最具有价值。

医、药工作者可根据血药浓度监测结果给患者调整一个比较理想的用药方案。

如某患者服氨茶碱0.1g,1次/ 8h,共 3d 后测得茶碱血浓度为6ug/ml,患者肝、肾功能稳定,无增减用药的话,即可改用药方案为氨茶碱0.2g,1次8h。

若患者病情严重,多脏器衰竭,药物品种用的较多,其中不乏有药物相互作用的可能性,最好在用药2~3个t1/2时即监测血药浓度,如此时血药浓度已达治疗范围,说明患者 t1/2较长,用药量偏大,需立即减量应用,否则稳态时会造成药物中毒。

等到药物达稳态时再复测一次血药浓度,同时,测肝、肾功能,这样可使医药工作者心中有数。

如患者病情不稳定,特别是肝、肾、心脏等功能变化较大,此时患者药物半衰期往往处在动态变化之中,需随时监测血药浓度,方可保证用药方案的准确性。

药物半衰期与临床合理用药

倪淑军

【期刊名称】《生物技术世界》

【年(卷),期】2015(000)009

【摘要】药物半衰期在临床上又被称之为血浆半衰期,可以将药物在机体内的代谢状况反映出来,不仅是药动力学的一个重要参数,还是药物消除率的一个有效标志,并且在一定程度上与临床合理用药有着密不可分的联系.因此,本文主要从药物半衰期的作用、影响因素以及应用等三个方面探讨了药物半衰期与临床用药,以期为临床合理用药水平的提高提供一定帮助.

【总页数】1页(P149-149)

【作者】倪淑军

【作者单位】天津市宝坻区钰华医院,天津301800

【正文语种】中文

【中图分类】R97

【相关文献】

1.药物半衰期与合理用药

2.试分析药物半衰期与合理用药

3.浅谈药物半衰期与合理用药

4.药物半衰期与临床合理用药

5.药物半衰期与临床合理用药

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

如何根据药物半衰期确定给药方案?根据药物半衰期确定给药方案时,应注意以下几个问题:( l )每种药物的半衰期都是一个平均数,其实际数字常因个体差异和药物间相互作用等因素的影响而有很大差别(详见本章第5 问),如林可霉素半衰期的高、低限是2 . 5 一n . 5 小时,地高辛的半衰期为12 一132 小时。

所以,根据药物半衰期确定给药方案时,还应严密观察患者的用药反应,注意个体差异和药物间相互作用的影响。

( 2 )在一般情况下,为维持恒定的有效血药浓度,给药间隔时间不宜超过药物半衰期;为避免药物蓄积中毒,给药间隔时间又不宜短于其半衰期。

现在国外文献推荐的简便给药法,是在已知药物半衰期的情况下,首剂加倍,以后按每一个半衰期给药一次作为维持量。

实践证明这是一种行之有效的简便方法。

但这种给药方法只适用于大多数半衰期在4 一8 小时之间的中速消除类药物,如氨茶碱和抑菌药磺胺类、四环素类等。

( 3 )对半衰期特别短(( 1 小时)的药物和药效半衰期明显长于血浆半衰期的药物,给药间隔时间应长于其半衰期。

如杀菌性抗生素(青霉素类、氨基糖昔类、头抱菌素类)、抗结核药(异烟腆、利福平)和汗受体阻断药(普蔡洛尔、阿替洛尔)等。

其依据是:杀菌性抗菌药物的疗效主要取决于血药浓度,而与持续恒定的血药浓度关系不大,故无需根据它们的半衰期给药。

即使血中药物基本被清除,但它对未被杀灭的细菌的后作用,仍可维持相当一段时间,即所谓抗菌后效应;异烟麟半衰期约为3 . 5 小时(快乙酞化者为0 . 5 一1 . 6 小时,慢乙酞化者为2 一5 小时),若将全日量1 次口服比分次服的血药浓度要高、疗效要好(分次服仅能维持长时间的低血药浓度)。

体外实验证明,结核分枝杆菌与异烟麟接触24 小时后,洗去药物,未被杀死的结核分枝杆菌的生长在数天内仍然被抑制,据此临床采用每周给药两次的间歇疗法,疗效很满意;利福平的半衰期为1 . 5 一5 小时,但其在肝内去乙酞化后仍具抗菌活性,且有明显的抗菌后效应,目前也多提倡全日量1 次顿服;汗受体阻断药普蔡洛尔(半衰期2 一3 小时)、阿替洛尔(半衰期6 一7 小时)的药效半衰期明显长于血浆半衰期(仔受体被阻断后作用较持久,多超过该药在血中的有效浓度时间;且低水平的血药浓度也有治疗作用;其肝内代谢物亦具有阻断任受体作用),临床资料证实,普蔡洛尔和阿替洛尔每日1 ? 2 次的疗效与每日3 一4 次相似。