统计学原理(第六章)

- 格式:ppt

- 大小:2.14 MB

- 文档页数:53

第六章统计指数在对社会经济现象进行对比分析时,通常有两种情况:一种是对单一事物的变动进行分析,例如:研究某种商品价格或销售量的变动,可以将不同时期的价格或者销售量的数值直接进行对比;另外一种则是对由许多计量单位、使用价值不同的事物所构成的复杂现象总体的某种特征进行综合对比,例如:研究多种商品的价格或者销售量的综合变动,此时,若采用简单的数量对比,将无法保证对比的结果具有实际经济意义!为了如实地反映他们的变动,人们转而求助于指数理论!第一节统计指数概述一、统计指数的概念统计指数(Index)的概念起源于18世纪中期的欧洲,距今只有200多年的历史。

最初的指数是指一种商品的现有价格与原来价格的对比,以此反映其价格变动的程度。

现在的指数,已经运用到我们经济生活的各个方面。

有些指数,如商品零售价格指数(Retail Price Index)、居民消费价格指数(Consumer Price Index)等,同人们的日常生活休憩相关;有些指数,如工业生产指数、股票价格指数(Stock Price Index)等,则直接影响人们的投资活动,成为社会经济的晴雨表。

1、广义的概念:——指一切说明社会经济现象数量变动或差异程度的相对数;例如:计划完成相对数、比较相对数、动态相对数等;2、狭义的概念:——指反映不能直接相加、对比的复杂社会经济现象综合变动程度的相对数;例如:某商场同时销售棉布、鞋帽和成衣等商品,由于这几种商品的性质不同、使用价值不同,故不能直接相加,对比其报告期与基期的销售量;又如:商品零售价格指数、居民消费价格指数、工业生产指数、股指等;3、狭义指数的特点:——相对性:复杂现象总体的某个变量在不同场合下综合对比所得的相对数;例如:不同时间上对比即得时间性指数、不同空间上对比即得空间性指数;——综合性:不是单一事物的变动,而是由多种事物构成的总体的综合变动;例如:股票价格指数是综合反映所有上市公司股票交易的价格变动;——平均性:狭义的指数所反映的总体变动只能是一种平均意义上的变动;例如:上海证券交易所综合指数当天与昨天相比,股票指数上涨了1.2%,表示平均来说上海证券交易所挂牌交易的上市公司平均股票价格今天比昨天上涨了1.2%,但有的上市公司上涨10%,也有的上市公司下跌了10%;二、统计指数的作用1、综合反映现象总体数量的变动方向和变动程度;1)百分比大于100%,则表示数量上升,具体大多少则表示上升的程度;2)百分比小于100%,则表示数量下降,具体小多少则表示下降的程度;例如:商品零售价格物价指数为100%,则说明多种商品零售物价总体变动呈上升状态,且上升了10%;2、对现象总体进行因素分析;1)复杂现象的总体,一般由多种因素构成,总体的变动是各构成因素变动综合影响的结果;例如:商品销售额=商品销售量单位商品价格;产品总成本=产品产量单位产品成本;原材料总费用=产品产量单位产品原材料消耗量单位原材料价格;2)可从相对数和绝对数两方面分析各因素对总体的影响方向和影响程度;3、研究现象的长期变动趋势;1)由连续编制的动态数列形成的指数数列,能反映现象的发展变化趋势;2)适合于对比分析有联系、性质不同的动态数列之间的变动关系;4、对经济现象进行综合评价和测定;例如:运用综合指数法评价和测定一个地区和单位经济效益的高低;利用平均指数法测定技术进步的程度及其在经济增长中的作用;利用指数法原理建立对国民经济发展变动的评价和预警系统等;三、统计指数的种类1、按照指数所研究对象的范围划分:1)个体指数——反映单一事物数量变动的相对数,属于广义指数,将某一指标的报告期数值与基期数值直接对比而得;例如:反映某一商品价格变动的个体价格指数反映某一产品产量变动的个体产量指数式中,k代表个体指数,p代表商品价格,q代表产品产量,下标1代表报告期,下标0代表基期;2)总指数——反映多种事物构成的复杂现象总体综合数量变动的相对数;例如:综合反映多种商品价格平均变动程度的价格总指数;综合反映多种产品产量平均变动程度的产量总指数;3)类指数——反映总体中某一类或某一组现象数量变动的相对数;本质上也是总指数,只不过它比总指数所包含事物的范围小而已;例如:零售商品物价总指数可分为粮食类价格指数、服装类价格指数等;工业总产量总指数可分为重工业类产量指数和轻工业类产量指数等;2、按照指数化指标的性质划分:所谓指数化指标,是指数所要测定其变动的统计指标;1)数量指标指数(Quantity Index Number)——指数化指标为数量指标;用来说明总体规模变动情况的指数,例如,工业产品物量指数、商品销售量指数、职工人数指数等;2)质量指标指数(Quality Index Number)——指数化指标为质量指标;用来说明总体内涵数量变动情况的指数,例如,价格指数、单位产品成本指数、劳动生产率指数、工资水平指数等;3、按照指数所反映现象的对比性质不同划分:1)时间性指数——动态指数,反映现象在时间上动态变化的指数;按照计算过程中采用的基期不同,可分为以下两类:定基指数——连续编制的指数数列中各个指数以固定时期为基期;环比指数——连续编制的指数数列中各个指数以上一期为基期;2)空间性指数——静态指数,包括以下两类:反映同一时期不同空间指标值变动而形成的指数;反映同一时期的实际与计划指标值变动的指数,即计划完成指数;4、按照总指数的计算与编制方法划分:1)综合指数——两个有联系的总量指标对比所得的相对数;例如:销售额指数、产品产量指数、GDP总指数等;2)平均指数——用加权平均的方法计算出来的指数;所掌握的资料不全时,借助个体指数进行加权平均计算;3)平均指标对比指数——两个加权算术平均指标对比所得的指数;例如:总平均工资的可变构成指数、固定构成指数、结构影响指数等;本书将以各种数量指标和质量指标为例,着重介绍综合指数、平均指数、平均指标对比指数的编制方法以及其在统计分析中的作用!第二节综合指数一、综合指数编制的基本原理总指数的基本计算方法有综合指数法和平均指数法两种,习惯上把这两种方法编制的总指数称为综合指数和平均指数;综合指数(Aggregative Index Number)是通过对两个时期不同、范围相同的多要素现象同度量综合之后,进行总体数量对比得出的总指数;综合指数的计算特点就是:先综合,后对比!然而现象总体各个个体由于使用价值不同、计量单位不同,所以其数量表现不能直接加总而对比,这种现象叫做不同度量。

思考与练习(第六章)一、单项选择题1. 时间数列的两个基本要素是()。

A. 主词和宾词B. 变量和次数C. 组的名称和各组单位数D. 统计指标数值和这些数值所属的时间解:D2. 时间数列中, 每个指标数值可以相加的是()。

A. 相对数时间数列B. 时期数列C. 时点数列D. 平均指标时间数列解:B3. 下列数列中属于平均指标时间数列的有()。

A. 我国历年人均钢产量B. 我国历年城镇职工年平均工资C. 我国历年人均国民收入D. 我国历年人均粮食产量解:B4. 时点数列中的每个指标数值()。

A. 通过连续不断登记而得到B. 每个一月统计一次C. 通过一次性登记而得到D. 通过定期进行统计而得到解:D5. 某地1995-2000年各年6月30日统计人口资料见表6-24。

表6-24则该地区1995-2000年的年平均人口数为()。

A. (23+23+24+25+25+26)/6=24.3(万人)B. (23+24+25+25+26)/5=24.6(万人)C. (23/2+23+24+25+25+26/2)/5=19.7(万人)D. (23/2+23+24+25+25+26/2)/6=20.25(万人)解:C6. 下列所述属于平均数时间数列的是()。

A. 某厂第一季度各月平均每个工人生产的产量B. 某厂第一季度各月平均每个职工创造的产值C. 某厂上半年个月产量D. 某厂上半年职工人均产值解:7. 发展速度、平均发展速度()。

A. 只能是正数B.可以是正数, 也可以是负数C. 只能是负数D. 以上三者均对解:A8. 某银行贷款总额2000年比1995年增长300%, 这就是恰好()。

A. 翻了一番B. 翻了两番C. 翻了三番D. 持平解:B9. 某市1999年国民生产总值325亿元, 2000年国民生产总值为400亿元。

则2000年与1999年相比国民生产总值每增长1%, 就意味着增长()亿元。

A.4C. 3.25D. 325解:C10. 将现象在一定时期内所增减的绝对数量称为()。

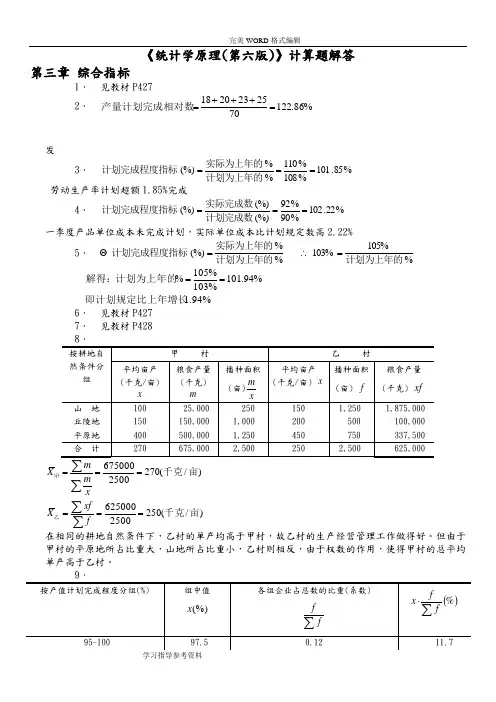

《统计学原理(第六版)》计算题解答第三章 综合指标1. 见教材P427 2. %86.1227025232018=+++=产量计划完成相对数发3. %85.101%108%110%%(%)===计划为上年的实际为上年的计划完成程度指标劳动生产率计划超额1.85%完成4. %22.102%90%92(%)(%)(%)===计划完成数实际完成数计划完成程度指标一季度产品单位成本未完成计划,实际单位成本比计划规定数高2.22%5. %105%103% %%(%) 计划为上年的计划为上年的实际为上年的计划完成程度指标=∴=1.94% %94.101103%105%% 即计划规定比上年增长计划为上年的解得:== 6. 见教材P427 7. 见教材P428 )/(2502500625000)/(2702500675000亩千克亩千克乙甲======∑∑∑∑f xf X xm m X在相同的耕地自然条件下,乙村的单产均高于甲村,故乙村的生产经营管理工作做得好。

但由于甲村的平原地所占比重大,山地所占比重小,乙村则相反,由于权数的作用,使得甲村的总平均单产高于乙村。

%.fx X 9103=⋅=∑∑平均计划完成程度10. 见教材P42811. %74.94963.09222.09574.03=⨯⨯=G X 12. (1)%49.51X %49.105 08.107.105.104.102.1 X 1624632121=-=⨯⨯⨯⨯=∑⋅⋅⋅⋅⋅⋅=G ff n f f G nX X X 平均年利率:平均本利率为:(2)%50.5 162%84%76%53%4%2X =⨯+⨯+⨯+⨯+==∑∑fXf)亩/283.3( 8.25275 251332562600275 组为30027530026002f d m f 1m S 2fX e M L 千克中位数所在=+=⨯-+=-∴==∑⋅--∑+=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛)亩/(5.942 45.91275 25119)-(13384)-(133275d X M 84133211L 0千克=+=⨯++=⋅+=-∆+∆∆之间—在亩千克之间—在亩千克—众数所在组为325300Q )/(82.31282.12300 450460034f 3 2511938946003300250225Q )/(03.24203.17225 15046004f 25691034600225)300275(3311∴=+==⨯=⨯-⨯+=∴=+===⨯-+=∑∑Q Q (2)R=500-150=350(千克/亩))亩/41.84(60025102.14ff x x A.D.千克==∑∑-=(3))/(55.5225102.2250.1444-4.5642 252)600229(6002738.5d 2f )f d A -x (f f 2)d A -x (σ)/278(287.525600229A d f )f d Ax (x )亩/277.96(600166775f xf x 亩千克亩千克或千克=⨯=⨯=⨯--=⨯⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡∑∑-∑∑==+⨯-=+⋅∑∑-===∑∑=“标准差”不要求用组距数列的简捷法计算 (4) 根据以上计算,294.5千克/亩>283.3千克/亩>277.96千克/亩,故资料分布为左偏(即下偏)。

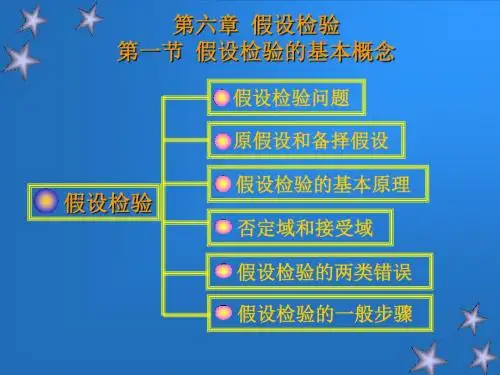

A+1 B 0 C 0.5 D [1]5.回归系数和相关系数的符号是一致的,其符号均可用来判断现象( )A线性相关还是非线性相关B正相关还是负相关C完全相关还是不完全相关D单相关还是复相关6.某校经济管理类的学生学习统计学的时间()与考试成绩(y)之x间建立线性回归方程y c=a+b。

经计算,方程为y c=200—0.8x,该方程参数x的计算( )A a值是明显不对的B b值是明显不对的C a值和b值都是不对的 C a值和6值都是正确的7.在线性相关的条件下,自变量的均方差为2,因变量均方差为5,而相关系数为0.8时,则其回归系数为:( )A 8B 0.32C 2D 12.58.进行相关分析,要求相关的两个变量( )A都是随机的B都不是随机的C一个是随机的,一个不是随机的D随机或不随机都可以9.下列关系中,属于正相关关系的有( )A合理限度内,施肥量和平均单产量之间的关系B产品产量与单位产品成本之间的关系C商品的流通费用与销售利润之间的关系D流通费用率与商品销售量之间的关系10.相关分析是研究( )A变量之间的数量关系B变量之间的变动关系C变量之间的相互关系的密切程度D变量之间的因果关系11.在回归直线y c=a+bx,b<0,则x与y之间的相关系数( )A =0B =lC 0<<1D -1<<0r r r r12.在回归直线yc=a+bx中,b表示( )A当x增加一个单位,,y增加a的数量B当y增加一个单位时,x增加b的数量C当x增加一个单位时,y的均增加量D当y增加一个单位时,x的平均增加量13.当相关系数r=0时,表明( )A现象之间完全无关B相关程度较小C现象之间完全相关D无直线相关关系14.下列现象的相关密切程度最高的是( )A某商店的职工人数与商品销售额之间的相关系数0.87B流通费用水平与利润率之间的相关关系为-0.94C商品销售额与利润率之间的相关系数为0.51D商品销售额与流通费用水平的相关系数为-0.8115.估计标准误差是反映( )A平均数代表性的指标B相关关系的指标C回归直线的代表性指标D序时平均数代表性指标三、多项选择题1.下列哪些现象之间的关系为相关关系( )A家庭收入与消费支出关系B圆的面积与它的半径关系C广告支出与商品销售额关系D单位产品成本与利润关系E在价格固定情况下,销售量与商品销售额关系2.相关系数表明两个变量之间的( )A线性关系B因果关系C变异程度D相关方向E相关的密切程度3.对于一元线性回归分析来说( )A两变量之间必须明确哪个是自变量,哪个是因变量B回归方程是据以利用自变量的给定值来估计和预测因变量的平均可能值C可能存在着y依x和x依y的两个回归方程D回归系数只有正号E 确定回归方程时,尽管两个变量也都是随机的,但要求自变量是给定的。