金属非金属露天矿山隐患排查标准142226

- 格式:xls

- 大小:78.00 KB

- 文档页数:15

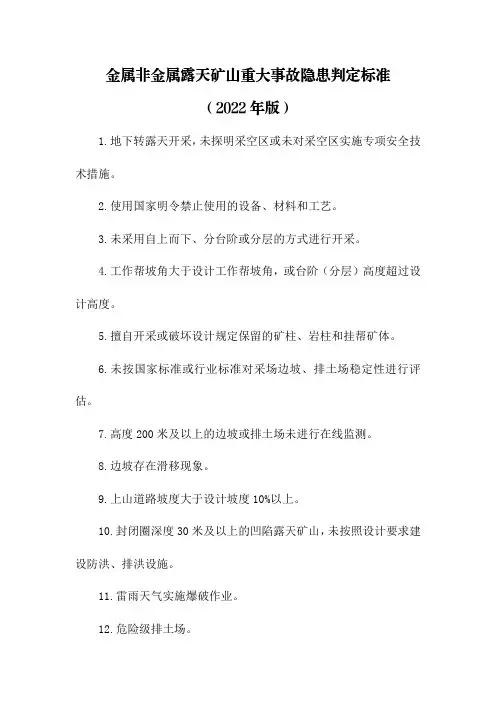

金属非金属露天矿山重大事故隐患判定标准

(2022年版)

1.地下转露天开采,未探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施。

2.使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。

3.未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。

4.工作帮坡角大于设计工作帮坡角,或台阶(分层)高度超过设计高度。

5.擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。

6.未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。

7.高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。

8.边坡存在滑移现象。

9.上山道路坡度大于设计坡度10%以上。

10.封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山,未按照设计要求建设防洪、排洪设施。

11.雷雨天气实施爆破作业。

12.危险级排土场。

金属非金属矿山隐患排查一、概述二、金属非金属矿山隐患排查的内容三、金属非金属矿山隐患排查实施一、概 述1、隐患排查的目的2、隐患排查工作基本要求3、隐患排查有关指导性文件4、隐患排查工作程序5、隐患排查对象和内容6、判断隐患的依据及实施中应注意的问题1、隐患排查的目的(1)是贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”方针,有效防范重特大事故的重要举措;(2)是深化安全生产专项整治,提高安全生产整体水平的有力抓手;(3)是创造安全、和谐、稳定的社会环境的需要;(4)有利于提高企业的风险管理水平;(5)充分体现“以人为本”,为职工营造一个安全、卫生的作业环境。

2、隐患排查工作基本要求(1)与企业日常安全检查及隐患整改相结合,与危险源管理工作相结合,逐步实现规范化、制度化。

(2)与安全标准化相结合,力争从源头上控制隐患。

(3)与打击非法建设、非法生产、非法经营工作相结合,改善矿山安全生产环境。

(4)企业应积极创造条件,努力提高设备、设旅安全装备水平。

(5)企业通过努力仍不能解决的重大问题,应及时上报有关管理部门。

3、隐患排查有关指导性文件(1)《关于立即在国有重点企血开展重大事故隐患排查整改工作的通知》(安监总协调字[2005]192号);(2)《国务院办公厅关于在重点行业和领城开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》(国办发明电[2007]16号);(3)《关于煤矿、金属非金属矿山、冶金、有色、石油、化工、烟花爆竹、建筑施工、民爆器材、电力等工矿商贸企业安全生产隐患自查自改的指导意见》(安委办明电[2007]9号);(4)《关于在中央企北开展安全生产隐患排查治理专项行动的指导意见》(安委办[2007]18号);(5)《关于各地对安全生产隐患排查治理专项行动进行检查督查的指导意见》(国务院安委会办公室);(6)《国务院办公厅关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知》(国办发明电[2008]15号);(7)金属和非金属矿山、尾矿库、冶金有色、石油天然气开采、危险化学品、烟花爆竹、机械制造等行业(领域)企业2008年安全生产隐患排查治理工作实施意见(安监总协调[2008]35号);(8)关于加强金属非金属矿山安全基础管理的指导意见 (安监总管一[2007] 214号)4、排查工作程序以企业自查、自改、自报为主,安监部门委托专家组进行复查、抽查并针对结果采取相应处理措施5、隐患排查的对象和内容1)主体生产设备、设施(1)物的危险状况①设备、设施本质安全化状况;②设备、设施、工艺危险状况;③作业环境缺陷;④危险暴露时间。

金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南一、前言为了加强金属非金属露天矿山企业的生产安全工作,预防和减少事故隐患,保障职工的人身安全和财产安全,本指南特制定金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系的实施指南,旨在帮助企业建立科学合理的事故隐患排查治理体系,确保露天矿山企业生产安全。

二、基本原则1.安全第一原则。

将安全放在首位,始终把人身安全和财产安全摆在第一位。

2.预防为主原则。

采取综合措施,预防事故的发生,减少事故隐患。

3.全员参与原则。

全员参与,形成共治共管的局面,发挥每个人的主观能动性。

4.依法管理原则。

遵守国家法律法规和政策,开展工作。

5.协同治理原则。

各级政府、相关部门和企业相互配合,互通信息,共同治理。

三、基本内容本指南基于金属非金属露天矿山企业的特点,包括以下具体措施:1.开展事故隐患排查工作。

每年至少开展两次全面排查,并及时治理发现的事故隐患。

2.建立事故隐患快速报告机制。

对发现的事故隐患应立即报告,并采取相应措施进行治理。

3.加强应急预案建设。

制定并实施金属非金属露天矿山事故应急预案,并进行定期演练。

4.加强安全宣传教育。

定期组织安全培训,提高职工的安全意识和自防自救能力。

5.定期组织安全检查评估。

每年不少于三次的安全检查评估,发现问题及时整改。

6.建立事故隐患排查治理台账。

对排查治理情况进行记录和统计,形成台账。

7.定期开展隐患排查治理经验交流。

组织不同企业之间的经验交流,共同提高隐患排查和治理水平。

四、实施步骤1.编制和完善金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系文件。

制定相关制度和规范,明确各项工作职责和流程。

2.组织和开展事故隐患排查。

制定具体的计划和方案,明确排查内容和方式,组织人员进行排查。

3.收集和整理排查结果。

对排查结果进行汇总和整理,形成报告提交给企业领导层。

4.制定事故隐患治理方案。

根据排查结果,制定具体的治理措施和时间表。

金属非金属矿山重大事故隐患判定标准一、金属非金属地下矿山重大事故隐患(一)安全出口存在下列情形之一的:1.矿井直达地面的独立安全出口少于2个,或者与设计不一致;2.矿井只有两个独立直达地面的安全出口且安全出口的间距小于30米,或者矿体一翼走向长度超过1000米且未在此翼设置安全出口;3.矿井的全部安全出口均为竖井且竖井内均未设置梯子间,或者作为主要安全出口的罐笼提升井只有1套提升系统且未设梯子间;4.主要生产中段(水平)、单个采区、盘区或者矿块的安全出口少于2个,或者未与通往地面的安全出口相通;5.安全出口出现堵塞或者其梯子、踏步等设施不能正常使用,导致安全出口不畅通。

(二)使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。

(三)不同矿权主体的相邻矿山井巷相互贯通,或者同一矿权主体相邻独立生产系统的井巷擅自贯通。

(四)地下矿山现状图纸存在下列情形之一的:1.未保存《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)第4.1.10条规定的图纸,或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸;2.岩体移动范围内的地面建构筑物、运输道路及沟谷河流与实际不符;3.开拓工程和采准工程的井巷或者井下采区与实际不符;4.相邻矿山采区位置关系与实际不符;5.采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状,以及地表塌陷区的位置与实际不符。

(五)露天转地下开采存在下列情形之一的:1.未按设计采取防排水措施;2.露天与地下联合开采时,回采顺序与设计不符;3.未按设计采取留设安全顶柱或者岩石垫层等防护措施。

(六)矿区及其附近的地表水或者大气降水危及井下安全时,未按设计采取防治水措施。

(七)井下主要排水系统存在下列情形之一的:1.排水泵数量少于3台,或者工作水泵、备用水泵的额定排水能力低于设计要求;2.井巷中未按设计设置工作和备用排水管路,或者排水管路与水泵未有效连接;3.井下最低中段的主水泵房通往中段巷道的出口未装设防水门,或者另外一个出口未高于水泵房地面7米以上;4.利用采空区或者其他废弃巷道作为水仓。

金属非金属露天矿山重大隐患判定标准

金属非金属露天矿山重大隐患判定标准包括以下几个方面:

1. 矿山地质及环境因素:包括矿山区域地质构造,岩性、地形、植被等自然因素和气候、水文、生态等环境因素对采矿活动的影响。

2. 矿山开采工艺:包括开挖、爆破、运输、矿石破碎、选矿、尾矿处理等采矿过程中的安全隐患。

3. 工程设施及设备:包括采矿机械设备、采矿工作面的支护、通风设施及灯光照明等安全设施的安装、维护及管理。

4. 人为因素:包括管理、操作、工艺、培训等方面的不正常操作、疏漏、忽视安全卫生等因素带来的安全隐患。

综合考虑以上因素,将可能引发事故的矿山按照其安全隐患等级分为轻微、一般、较大和重大四个等级,对于重大隐患的矿山需立即采取相应措施进行整改,确保矿山的生产安全和干部员工的人身安全。

金属非金属矿山重大隐患判定标准2023年金属非金属矿山重大隐患判定标准2023年字数不少于6000字以上随着工业化进程的推进,金属和非金属矿产资源的开采和利用变得越来越重要。

然而,矿山作为矿产资源的开发基地,也存在各种潜在的安全隐患。

为了保障矿工的生命财产安全,制定金属非金属矿山重大隐患判定标准至关重要。

本文将详细介绍2023年金属非金属矿山重大隐患判定标准,以期为矿山安全管理提供有益的参考和指导。

一、前言近年来,矿山事故频发,给国家和社会造成了巨大的人员伤亡和经济损失。

为了减少矿山事故的发生,保障矿工的生命财产安全,金属非金属矿山重大隐患判定标准应该经常进行修订和完善。

本文将在2010年金属非金属矿山重大隐患判定标准的基础上进行更新和拓展。

二、金属非金属矿山重大隐患判定标准2023年金属非金属矿山重大隐患判定标准主要包括以下几个方面:1. 矿山设备安全隐患判定标准矿山设备是矿山生产的重要保障,而设备的安全使用和维护对于矿工和矿井安全都至关重要。

因此,在金属非金属矿山重大隐患判定标准中,设备的安全隐患判定是必不可少的。

主要包括以下几个方面:(1)设备的老化和损坏程度;(2)设备的维护和检修情况;(3)设备的操作规程和安全操作培训。

2. 矿井通风安全隐患判定标准矿井通风是保障矿工安全的关键环节,通风系统的安全性和有效性对于矿井的正常运行和矿工的生命安全都至关重要。

因此,在金属非金属矿山重大隐患判定标准中,矿井通风安全隐患判定是必不可少的。

主要包括以下几个方面:(1)通风系统的完整性和运行状况;(2)矿井底部和巷道通风情况;(3)矿井通风系统的应急预案和逃生通道。

3. 矿山安全管理隐患判定标准矿山安全管理是保障矿工安全的重要保障措施,合理的安全管理制度和措施对于预防矿山事故具有重要的意义。

因此,在金属非金属矿山重大隐患判定标准中,矿山安全管理隐患判定是必不可少的。

主要包括以下几个方面:(1)矿山的安全管理制度和规范;(2)安全培训和教育的有效性;(3)矿山事故的报告和处理流程。

金属非金属露天矿山重大事故隐患判定标准金属非金属露天矿山重大事故隐患判定标准随着工业化进程的加快,金属非金属露天矿山的开采量不断增加。

然而,由于采矿活动的特殊性和复杂性,事故隐患也相应增加。

为了确保矿山工作人员的安全和保护环境,制定一套科学合理的判定标准是至关重要的。

首先,判定标准应包括对矿山地质条件的评估。

地质条件是决定矿山开采安全性的重要因素之一。

在评估中,需要考虑地质构造、岩层稳定性、地下水位等因素。

如果地质条件不稳定或存在明显的地质灾害风险,则应将其列为重大事故隐患。

其次,判定标准还应考虑到矿山设备和工艺流程的安全性。

设备和工艺流程是保证矿山正常运营和生产的关键环节。

如果设备老化、维护不及时或存在设计缺陷等问题,则可能导致事故发生。

因此,在判定标准中,应对设备和工艺流程进行全面评估,确保其安全可靠。

此外,判定标准还应考虑到矿山管理和人员素质。

矿山管理的科学性和人员素质的高低直接影响着矿山的安全性。

如果矿山管理混乱、缺乏有效的安全措施或人员素质低下,则可能导致事故发生。

因此,在判定标准中,应对矿山管理和人员素质进行评估,并采取相应的措施加以改进。

最后,判定标准还应考虑到环境保护问题。

金属非金属露天矿山开采活动往往会对周围环境造成一定程度的影响。

如果开采活动导致土壤侵蚀、水源污染或大气污染等问题,则应将其列为重大事故隐患。

因此,在判定标准中,应对环境保护问题进行评估,并采取相应的措施加以控制。

综上所述,金属非金属露天矿山重大事故隐患判定标准应包括地质条件评估、设备和工艺流程安全性评估、矿山管理和人员素质评估以及环境保护评估等方面。

只有通过科学合理的判定标准,才能及时发现和解决事故隐患,确保矿山工作人员的安全和环境的保护。

金属非金属矿山重大隐患判定标准(一)金属非金属矿山重大隐患判定标准•什么是金属/非金属矿山?•为什么要关注金属/非金属矿山的安全?•金属/非金属矿山的重大隐患判定标准什么是金属/非金属矿山?金属矿山是指开采金属矿物的矿山,如铁矿石、铜矿石、锌矿石等;非金属矿山则是指开采非金属矿物的矿山,如煤炭、石灰石、硫磺等。

为什么要关注金属/非金属矿山的安全?矿山开采工作通常都存在一定的危险性,如矿井坍塌、火灾、爆炸等。

因此,保障矿工的安全是非常重要的。

此外,矿山开采活动也会对周边环境造成一定的影响,如水土流失、大气污染等,因此,也需要注意环境安全。

金属/非金属矿山的重大隐患判定标准为了评估矿山的安全状况,也为了及时掌握和发现矿山的问题,国家出台了金属/非金属矿山的重大隐患判定标准。

该标准主要从以下几个方面判定:1.现场存在的安全事故隐患:如矿井开口不规范、老旧设施、不合格的防护设备等;2.现场存在的环境污染隐患:如泄漏的有害物质、露天矿山土石方面积、粉尘排放等;3.工作场所的人身安全和职业卫生隐患:如职业健康检查、现场救护设施、通风设施等;4.矿山生产经营者为投资回报而不顾安全引发的事故隐患:如利用老旧设备、不合规标准等;5.矿山生产经营者未按照国家规定购买劳动保险引发的职业安全隐患:如未为员工购买失业保险、工伤保险等;6.矿山生产经营者未按照国家规定缴纳各项社会保险引发的职业安全隐患:如未为员工缴纳养老保险、医疗保险等。

以上是金属/非金属矿山的重大隐患判定标准的主要内容,矿山生产经营者需要严格执行国家的规定,保障员工的安全和职业健康。

金属/非金属矿山安全事故的应急预案矿山开采活动的高风险性决定了一旦发生安全事故,将会带来严重的后果,因此建立完善的应急预案非常必要。

金属/非金属矿山的安全事故应急预案可以从以下几个方面展开:1.事故模拟演练:矿山生产经营者需要定期组织事故模拟演练,以检验和提高应急预案的可行性和有效性。

金属非金属矿山安全事故隐患判定标准

金属非金属矿山安全事故隐患判定标准通常根据国家相关法律法规和标准制定,具体标准可能会略有差异,以下是一般的判定标准:

1. 安全生产控制措施是否落实:判定是否存在安全生产控制措施不完善或未落实的情况,例如是否存在未检修设备、未隔离危险源、未采取防护措施等。

2. 安全生产管理制度是否健全:判定是否存在安全生产管理制度缺失或管理不到位的情况,例如是否缺乏安全标准、规程、操作规范等。

3. 安全管理措施是否到位:判定是否存在安全管理措施不到位的情况,例如是否缺乏应急救援措施、安全培训措施不完善等。

4. 安全设施是否完备:判定是否存在安全设施不完备的情况,例如是否缺少消防设施、逃生通道不畅通、防护设施不足等。

5. 安全生产监督检查情况:判定是否存在安全生产监督检查不合格的情况,例如是否存在违反安全生产法规的行为、未按要求整改等。

以上仅为一般的判定标准,具体情况还需结合矿山的特点和国家相关法律法规进行判断。

采取严格的隐患判定标准,旨在确保矿山的生产安全,减少事故的发生。

金属非金属矿山重大安全隐患判定标准(一)金属非金属矿山重大安全隐患判定标准背景介绍在矿山领域,矿山安全一直是人们关注的焦点。

特别是在金属非金属矿山中,隐患更是层出不穷,给人们的生命财产造成了极大的威胁。

因此,建立判定标准,及时排除隐藏的安全隐患,是非常必要且紧迫的。

判定标准1.井口、坑道等进入通道未设置警示标志,或者标识不规范。

2.采掘面通风系统管路、风机等存在缺陷,不能正常运行或没有经过定期检修。

3.掘进机械不符合相关安全规程标准,或者没有进行必要的保养和维修。

4.输送机、升降机、提升机等设备不存在符合标准的保护装置,或者保护装置失效。

5.确认矿井内存在明显的地质异常现象,地质测量结果异常,出现非预计地质灾害风险。

6.隧道、工作面等存在不规范的布线、布置,或者未进行整改。

7.矿山井下存在易燃、易爆、有毒等危险品且处理不当。

8.现场作业人员缺乏必要的安全防护措施,有可能导致伤害事故发生。

9.矿井内存在滞后排水、涌水、冒顶、塌方等安全隐患。

10.矿井内存在不规范的作业流程,或者机械设备等存在操作、使用不当的情况。

总结金属非金属矿山中的安全隐患有可能会随时发生,给矿工和矿山企业带来不可估量的损失。

因此,建立判定标准,及时排除安全隐患,是必要且重要的。

同时,矿山企业也应该严格遵守相关安全规程,做好现场员工的安全防护教育和培训工作,以确保矿业企业的安全生产。

排除安全隐患的措施1.首先,矿山企业应该明确相关规程标准,建立并完善相关的安全管理体系,确保各项安全制度的落实。

2.其次,定时对矿井的设施设备进行巡检和定期维护,确保设备处于良好的状态,并及时处理设备中存在的问题。

3.对矿工进行安全防护意识的教育和培训,强化安全意识,提高员工的安全素质。

4.采用科学合理的作业方案,并在现场加强现场管理,确保作业流程规范有序。

5.置入系统化、标准化、科技化的安全管理手段,如视频监控设备等。

结论金属非金属矿山的安全隐患判定标准,是对企业安全生产规范化、制度化的落实和完善。