西方女性主义艺术史理论及实践的发展

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:10

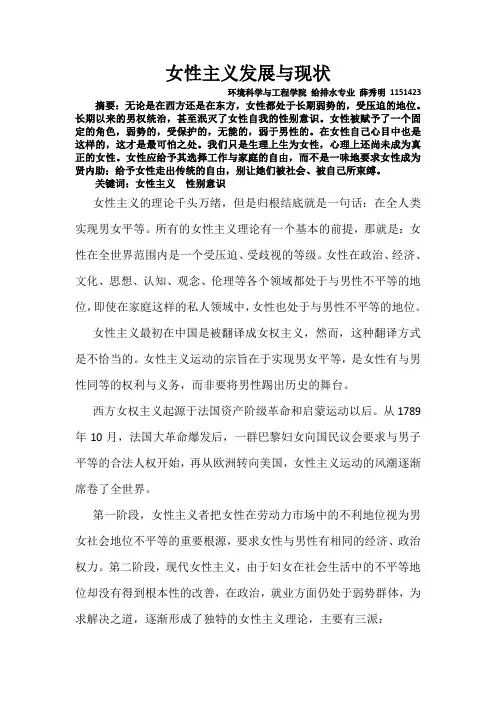

女性主义艺术——传统绘画中的女性意识〔摘要〕20世纪70年代兴起的女性主义艺术开创了新的研究视角,以性别为切入点,对美术史学进行研究。

通过对美术史的研究,文章提出在“男尊女卑”的两性关系不平衡时期,女性在压迫下逐渐产生身份意识,女权运动爆发,女性要求拥有参与社会生活的权力,包括参与艺术创作的权利。

通过对传统的一些作品分析,可以发现传统绘画中女性只能被男性创作于作品中,绝大多数男性艺术家坚持“男强女弱”的主流思想,男性艺术家创作出的女性形象作用是服务于男性。

〔关键词〕女性主义艺术;女性艺术形象;艺术作用;女性權力女性主义运动早在1791年的法国大革命中就被妇女领袖奥兰普·德古热宣告开始。

随着女性主义运动的兴起,西方女性通过无数次激烈的女权运动,来实现妇女解放、男女平等的理想社会。

女性主义艺术史产生于20世纪70年代的西方社会,是女权运动的成果之一,同时也是后现代主义文化不可或缺的一部分。

1971年,琳达·诺克林在美国杂志《艺术新闻》中发表《为什么没有伟大的女艺术家》,这篇文章的刊登宣告女性主义艺术史开始。

女性主义艺术史研究在西方的产生发展,为人类艺术史的研究提供了一个全新的性别思维和研究视野。

女性主义艺术史在西方发展的二十多年中,女性主义艺术史被国内的艺术家、学者所了解。

1994年,徐虹在《江苏画刊》刊登了文章《走出深渊——给女艺术家和女批评家的信》标志着国内女性主义艺术的崛起。

女性主义艺术史产生发展于20世纪70年代,不难发现在此之前的美术史中几乎没有女性艺术家的记录,这是什么原因造成的呢?是否因为女性不具备艺术创作的能力?或者说是否因为女性对艺术并不热爱?或者说女性从未参与过艺术创作?答案一定是否定的。

女性主义运动之前女性都在做些什么?女性由于自身生理特点,被局限于“人口生产”的社会任务,在长期的男性作为主导的社会中,女性参与社会活动的权利被限制,女性被男性限制在艺术创作之外。

女性主义艺术批评当谈到女性主义艺术批评时,我们不得不追溯到20世纪60年代末期,当女性主义运动开始在西方国家崭露头角。

在此期间,许多女性艺术家和批评家开始对传统艺术界的男性主导地位提出质疑,并努力为女性艺术家争取更多和认可。

从那时起,女性主义艺术批评逐渐发展成为一种独立且非常重要的批评方法,对艺术界产生了深远影响。

关键词:女性主义,艺术批评,男权,女权,身份认同一、女性主义艺术批评的背景女性主义艺术批评的出现,是对于历史上以男性为中心的艺术界的回应。

在西方艺术史中,女性艺术家往往处于边缘地位,作品常常被忽视或被男性艺术家的光芒所掩盖。

女性主义艺术批评家则强调对女性艺术家及其作品的,以及挑战男性中心的艺术观念和体制。

二、女性主义艺术批评的核心观点1、强调性别平等女性主义艺术批评的核心观点是强调性别平等。

它认为男性和女性应该在艺术创作和批评中享有同等的权利和机会,不应该因为性别而受到歧视或排斥。

2、重新审视传统艺术价值观念女性主义艺术批评对传统的艺术价值观念提出质疑,认为这些观念往往是以男性为中心的。

它主张重新审视和评价女性艺术家的作品,以及挑战和改变传统的艺术标准。

3、女性艺术家和被忽视的艺术形式女性主义艺术批评女性艺术家的创作,以及被忽视的艺术形式和主题。

它努力为女性艺术家争取更多的认可和,同时也拓展了我们对艺术的理解和欣赏范围。

三、女性主义艺术批评的实践举例1、琳达·诺克林的艺术批评琳达·诺克林是20世纪70年代美国女性主义艺术批评的代表人物之一。

她的文章《为什么没有伟大的女性艺术家?》对传统的艺术史进行了深刻的反思。

她指出,由于男性中心的艺术体制和价值观念,女性艺术家往往被边缘化或忽视,导致她们的作品无法得到应有的认可。

2、玛莉莲·芭芭拉的艺术实践玛莉莲·芭芭拉是一位美国女性艺术家,她的作品以挑战传统的艺术观念和体制而闻名。

她的作品涉及到性别、身份认同和权力等问题,通过自我表达和反思来探索女性的地位和权利。

82ART RESEARCH美术研究1970年以来的西方艺术理论概览詹姆斯·艾尔金斯 (James Elkins) [1]陶 铮 译 沈语冰 校 [校者按]2009年5月,我在北京召开的“中际论坛”上有幸结识芝加哥艺术学院艾尔金斯教授,蒙其不弃,答应我就值得翻译的西方艺术史、艺术理论与批评的著作为我提供咨询,并撰写有关西方艺术理论与批评发展的最新趋势的文章,作为我正在主编的“艺术理论与批评译丛”的序言之一。

这就是本文的第一个版本的缘由。

适值国内某刊物约我主持一个“西方当代艺术理论与批评”的栏目,请我邀约国际知名学者撰稿。

我再约艾尔金斯教授,于是有了眼下这个扩展了的版本。

出乎意料的是,该杂志以本文更像一个书单,而不像一篇专业论文为由拒绝发表。

我意识到此文所提供的信息,对于国内美术史、美术理论与批评的研究来说,具有极其重要的向导作用。

而艾尔金斯教授的慷慨善意,也决没有辜负之理。

于是,借《美术研究》杂志予以刊出,以示文献信息之重要,不敢自秘也。

我希望本文对我国美术研究者(特别是研究外国美术史的学者和研究生们)具有积极的参考价值。

当然,文中的观点与视角都是个人的,这一点自不待我多言。

这是一篇特别的文章,并非通常发表的那种。

我以为无法用任何一门西语在3千字以内写出概述西方艺术理论主要潮流的文章。

一本叫做《简明艺术史导论》(Very Short Introduction to Art History)的书有3万字,还有一些艺术术语词典。

在英语世界里,人们使用《艺术史关键词》(Critical Terms For Art History),即便它没有收录任何亚洲艺术批评的词条而受到日本学者Shigemi Inaga的批评。

[2]学生们可以查阅几本词典,它们提供一些专有名词的释义,诸如符号学、精神分析批评和性别研究等,但并不是艺术史意义上的。

[3] 现如今没有这样一篇文章面世,其基本原因或许是,没有人会信任任何一个单独作者所写的东西。

女性主义发展与现状环境科学与工程学院给排水专业薛秀明1151423 摘要:无论是在西方还是在东方,女性都处于长期弱势的,受压迫的地位。

长期以来的男权统治,甚至泯灭了女性自我的性别意识。

女性被赋予了一个固定的角色,弱势的,受保护的,无能的,弱于男性的。

在女性自己心目中也是这样的,这才是最可怕之处。

我们只是生理上生为女性,心理上还尚未成为真正的女性。

女性应给予其选择工作与家庭的自由,而不是一味地要求女性成为贤内助;给予女性走出传统的自由,别让她们被社会、被自己所束缚。

关键词:女性主义性别意识女性主义的理论千头万绪,但是归根结底就是一句话:在全人类实现男女平等。

所有的女性主义理论有一个基本的前提,那就是:女性在全世界范围内是一个受压迫、受歧视的等级。

女性在政治、经济、文化、思想、认知、观念、伦理等各个领域都处于与男性不平等的地位,即使在家庭这样的私人领域中,女性也处于与男性不平等的地位。

女性主义最初在中国是被翻译成女权主义,然而,这种翻译方式是不恰当的。

女性主义运动的宗旨在于实现男女平等,是女性有与男性同等的权利与义务,而非要将男性踢出历史的舞台。

西方女权主义起源于法国资产阶级革命和启蒙运动以后。

从1789年10月,法国大革命爆发后,一群巴黎妇女向国民议会要求与男子平等的合法人权开始,再从欧洲转向美国,女性主义运动的风潮逐渐席卷了全世界。

第一阶段,女性主义者把女性在劳动力市场中的不利地位视为男女社会地位不平等的重要根源,要求女性与男性有相同的经济、政治权力。

第二阶段,现代女性主义,由于妇女在社会生活中的不平等地位却没有得到根本性的改善,在政治,就业方面仍处于弱势群体,为求解决之道,逐渐形成了独特的女性主义理论,主要有三派:社会主义女性主义:主要是从经济和阶级斗争方面要求妇女和男性的平等,他们所重视的是妇女的经济地位与物质生活。

把无交换价值、无报酬的家庭劳动视为阶级压迫,积极地投身社会的生产劳动。

自由主义女性主义:自由主义女性者认为家庭束缚是一种强有力的干扰因素提倡女性在事业与家庭间取得平衡。

编者按“女性与人文学”专辑:《为什么没有伟大的女性艺术家》是琳达·诺克林(Linda Nochlin)在《女性,艺术与权利》中最经典的一篇,这篇论文在女性主义艺术史上具有着重要的地位。

其发表就意味着女性主义艺术终于勇敢的发出先声,提出异于男性权威的观点,去肯定女性艺术家的成就。

“为什么没有伟大的女艺术家?”这个问题在许多讨论所谓妇女问题的背景下被提出来。

但是,就像其他包含在女性主义“辩论”的许多问题一样,它同时曲解了这个焦点的实质,恶意地提出了自己的答案:“没有伟大的女艺术家,是因为妇女不可能是伟大的。

”男性为主流是一个长期以来社会不公正的事实,如果要建立一个公正的社会秩序就必须克服它,所以我们必须将白人男性为主的主观臆断看作是一种扭曲,是为了取得一种更为准确和中肯的历史位置,我们必须要纠正这种曲解。

“女性与人文学”专辑:值此“三八妇女节”来临之际,本刊特推出“女性与人文学”专辑。

专辑目录如下:1、弗吉尼亚·伍尔夫:《一间自己的房间》2、琳达·诺克林:《为什么没有伟大的女艺术家》3、李建群:《从诺克林到波洛克——西方女性主义艺术史理论及实践的发展》4、西蒙·德·波伏娃:《妇女与创造力》5、理查德·加纳罗:《女性与人文学》6、乔纳森·卡勒:《作为妇女的阅读》7、罗瑟琳·科渥德:《妇女小说是女性主义的小说吗?》大时代呼唤真的批评家琳达·诺克林为什么没有伟大的女艺术家最近女性主义运动的确发展成为了一个解放运动,在当前它的力量必须主要是以感情——个人的、心理的和主观的——为中心,就像其他与之有关的激进的运动,而不是基于理性基础上的历史分析:女性主义攻击的身份使其地位自然提高了。

但是像任何革命一样,女性主义最终仍必须紧紧抓住基于各种知识和学问的理智与观念——历史、哲学社会学、心理学等——同样,也涉及现在社会状况的意识形态问题。

西方女性主义艺术西方对女性主义艺术研究的从历史起源发展过程,艺术主张与实践,影响与意义以及整个世界大艺术背景中进行整体性的评判与研究,对其阶段性的研究成果与未来性探索对艺术史来说都是一种补充与发展和完善。

西方艺术中的女性主义思潮源于女权运动的兴起和女性主义的传播。

女权运动思潮的初级阶段是欧洲启蒙运动以后随着现代女性意识的觉醒产生出来的,其基本纲领是男女平等,认为社会上长期存在的男尊女卑的现象必须从根本上加以改变。

20世纪60年代和70年代,是西方女权运动的第二个高峰期。

其中对父权制思想展开最猛烈批判。

正是在这样的文化背景中,西方艺术中的女性主义思潮也形成和展开了。

在第二次女权主义运动的高潮中,女性艺术家从女权主义这一理论体系中获得自立自强的勇气和精神力量,获得了重新诠释这个世界的新视角和新方法。

女权主义运动的第三阶段是进入80年代后,较之以前的不同是:她们从男人的角度来考虑问题,对女权运动进行了批评和反思,认为妇女解放运动与女人的本性相冲突,“女权运动是女人的大敌”;她们研究性别的差异到底有多少是属于生理的,有多少是属于社会的。

西方女性主义艺术史的发展阶段一般将西方女性主义艺术史的发展分为两个阶段,以20世纪80年代为界,分为传统的女性主义艺术史和后现代女性主义艺术史两个阶段,传统的女性主义艺术史主要是强调两性差异的社会原因,其代表人物为琳达·诺克林;后现代女性主义艺术史主要是否定传统女性主义的男女平等的概念,而突出强调差异的绝对性,强调阶级、民族等因素,代表人物是葛内塞尔达·波洛克。

琳达·诺克林971年发表的《为什么没有伟大的女性艺术家》,拉开了艺术史领域的女性主义研究的序幕。

这是第一篇站在女性主义立场上总体地向传统艺术史发难的力作。

诺克林的女性主义艺术史理论是女性主义艺术史得以存在的一个支点,她改变了传统艺术史研究的一些思维模式。

在整个20世纪80年代,随着后现代思考模式在艺术史中的发展,使女性主义艺术史论家广泛采用多种理论和方法进行艺术史研究的实践,其研究方法和理论涉及马克思主义、结构主义、符号学、心理分析理论等,并逐渐形成了新一代的后现代女性主义艺术史理论,其代表人物就是葛内塞尔达·波洛克。

东南大学硕士学位论文朱迪·芝加哥(Judy Chicago)的女性主义艺术研究姓名:***申请学位级别:硕士专业:艺术学指导教师:***20080223绪论一、本课题研究的目的和意义绪论本课题之所以选择朱迪·芝加哥作个案研究,首先是基于朱迪·芝加哥的女性主义艺术在西方后现代艺术史上所占有举足轻重的地位。

二oo七年被美国艺术界称之为“女性主义艺术年”,东西海岸的重要艺术机构都先后将目光对准女性主义艺术。

不论哪一项展览的举办和展出内容,都离不开一个名字——朱迪·芝加哥(1939-)。

她生于芝加哥,先后活动于芝加哥、南加州、洛杉矶、新墨西哥州,是美国女性主义艺术运动早期重要参与者和其中产生重大影响的艺术家之一,是美国女性主义艺术必须提及的人物,也是女性主义艺术领域最富争议的艺术家。

她集女性主义艺术家、女性艺术史教育家和女性艺术批评家于一身,在艺术圈为自己寻求定位和自我发展的同时,也为女性艺术介入艺术史做出了瞩目的贡献。

她不但是轴心式图像艺术语汇的开创者,也是将女性主义融入教学与视觉艺术创作的先锋,“女性主义艺术课程”及其所发展出来的各种展演活动,成为女性主义艺术家刨作参考的蓝图。

自此,她的跟随者众,尽管她们各自要宣扬的主题多少有些差异,表现手法也不尽相同,但朱迪·芝加哥总不失其前导地位。

通过对朱迪·芝加哥女性主义艺术风格和创作手法的分析研究,不仅使我们对西方女性主义艺术发展演变的历史脉络有一个更为清晰的认识,同时有助于对西方女性主义艺术的艺术精神和艺术风格的微妙转向做出进一步的探索。

其次,本课题之所以选择朱迪·芝加哥作个案研究,还基于朱迪·芝加哥的艺术作品《晚宴》所具有的重要艺术理论价值。

被艺术理论界誉为二十世纪七十年代女性艺术标志——《晚宴》(图1-1)是朱迪·芝加哥最有代表性的装置作品之一,完整而成熟地体现了她的女性主义艺术观念,展示女性成就不断被历史抹拭的事实。

女权主义文献综述1. 前言女权主义是一种倡导人类男女平等的思想体系,旨在推动社会公正和和谐。

它始终注重问题和矛盾的深层次原因,力求打破传统的性别二元模式,让所有人都能够享受到公平、尊严和权力。

本文将以女权主义的历史、理论、实践和影响为纵线进行综述,以期为读者提供一个更全面、深入的了解。

2. 女权主义的起源与发展女权主义的诞生可以追溯到19世纪中叶,当时欧洲和美国流行着一种被称为“第一波女权主义”的运动。

这场运动主张女性应该与男性拥有同等的政治、社会和经济权利,反对男性主导的社会组织和文化规范对女性造成的不公和压迫。

经过长达半个世纪的努力,女权主义者们取得了一系列重要的成果,如获得选举权、进入工作场所、接受进一步的教育等。

然而,在达成这些成就的过程中,第一波女权主义者们也遭受了来自社会各方面的阻碍和反抗。

他们被视为“叛逆女性”,“母权主义者”,甚至“恐怖分子”,招致了公众的质疑和攻击。

这说明女权主义运动不仅面临着理论和实践上的现实困境,还必须克服社会意识形态上的难关。

3. 女权主义的理论思考女权主义理论主要涵盖三个方面:性别、权力和认同。

其中,性别理论是女权主义的核心和基础,认为传统的性别二元模式是对女性的压迫所在。

女权主义者们强调与男性的权力平等,以推动性别平等为目标。

权力理论从权力的本质、来源和分配等角度出发,分析权力对社会的影响和危害,并呼吁实现权力的公平分配。

而认同理论更加关注个体的主体性和自我认同,强调个体选择和社会环境对认同的影响。

女权主义的理论思考不仅为实践提供了方向和动力,还推动了社会意识的更新和进步。

女权主义批判了性别歧视、家庭暴力、女性刻板印象和种族歧视等问题,加强了对性别和种族的关注和探索,并推动形成了当代女性主义和多元文化主义等学派。

4. 女权主义的实践行动女权主义的实践行动包括政治、社会和文化三个方面。

在政治方面,女权主义者通过选举、法律改革和政权干预等手段,促进了女性权利的扩张和保护。

美国黑人女性主义述评李秀清(青岛大学公共外语教学部,山东青岛266071)“女性主义”一词源于英语feminism,泛指欧美国家中主张男女平等的各种思潮。

在当代美国,女性主义有不少学派,比如自由主义女性主义、马克思主义女性主义、社会主义女性主义、激进女性主义、精神分析女性主义、后现代派女性主义等,这些女性主义研究的视角不同,但多局限于表达美国白人中产阶级妇女反对性别歧视的主张和策略,没有把黑人女性所遭受的种族与性别的双重压迫纳入研究范畴,导致了黑人女性主义者的不满和批评。

一、美国黑人女性主义与主流女性主义的分野美国的民权运动、妇女运动及女性主义思潮改变了人们对于性别的传统认识。

根据女性主义理论,性别(gender)是社会建构的,而不是生理的性(sex)。

社会性别思想的鼻祖当推美国人类学家、心理学家,文化心理学派代表人物之一玛格丽特·米德(Margaret Mead)。

她研究并发现虽然不同的社会群体为不同性别分配不同的任务、责任与权利,但是在不同文化中同一性别承担的任务有很大差异,绝非男主外、女主内之简单区别,但相同点是在不同的文化中,男性所从事的事务被赋予更高的社会地位及认可。

肇始于19世纪,西方妇女权利先驱者们以追求妇女的社会权利为目标推行妇女运动,及至20世纪初期,这场运动以西方社会关于妇女财产权、选举权等法案的通过而取得了标志性胜利。

然而,这些方案的通过并没有能够保障妇女的物质与精神生活的独立,因而没有彻底解决妇女问题。

美国女性主义批评坚持以社会性别为中心角度,将历史上被压抑的妇女的声音、被埋藏的妇女的历史、被忽视的妇女所关心的问题,由边缘推向中心。

然而,在此过程中,女性主义者并没有把种族问题对妇女的影响提上批评日程,如伊莱恩·肖瓦尔特(ElaineShowalter)只关注到了女性主义的世界性和普遍性,忽略了种族主义等因素对妇女的影响。

“这些女性主义的重要代表站在女性主义权威的角度探索具有普遍意义的批评理论。

Theoretical and Practical Developments of the History of the Western Feminist Art 作者: 李建群

作者机构: 中央美术学院美术史系100102

出版物刊名: 文艺研究

页码: 130-138页

主题词: 女性主义;艺术史;性别差异;父权制度;西方艺术史

摘要:女性主义是后现代主义的一个重要组成部分。

女性主义介入艺术史开始于70年代。

1971年,诺克林在《艺术新闻》上发表的文章《为什么没有伟大的女艺术家?》揭开了女性主义艺术史的序幕。

她从根本上质疑了传统艺术史关于天才和伟大艺术家的认定标准,指出了长期以来的社会制度和机制对女性艺术家成长的限制。

诺克林的理论奠定了古典女性主义理论的基础。

80年代脱颖而出的现代女牲主义理论家波洛克代表了最激进的一派,她在研究中运用了福柯、马克思主义、符号学、精神分析学理论,并且十分有条理地使之服务于她的中心论题。

她把女性主义艺术史的研究视点从仅限于艺术史本身扩大到社会学、政治学的范畴,并将女性主义对艺术史的介入视为妇女运动的一部分,这代表了女性主义艺术史发展的一个新走向。

格里塞尔达波洛克的差异实践——以母体界的思维重塑阴柔

气质

徐雅文

【期刊名称】《艺术研究(哈尔滨师范大学艺术学报)》

【年(卷),期】2024()1

【摘要】格里塞尔达·波洛克作为西方当代重要的女性主义艺术史学家,她对艾丁格提出的母体理论进行深入分析,重新思考女性气质。

她指出首先要颠覆传统精神分析,通过对女性他者的追寻与主体性相遇,在展览空间中寻找不同的角度重读绘画作品,生产另类意义,形成一套具有差异性的母体界思维方式,重塑阴柔气质的空间来达到对艺术史的干预。

【总页数】6页(P56-61)

【作者】徐雅文

【作者单位】江苏师范大学美术学院

【正文语种】中文

【中图分类】G63

【相关文献】

1.从诺克林到波洛克——西方女性主义艺术史理论及实践的发展

2.α-混合误差异方差部分线性EV模型的小波估计的Berry-Esseen界

3.从“范式转换”到“分殊正典”——论格里塞尔达·波洛克女性主义艺术史对正典的解析(上)

4.从“范式

转换”到“分殊正典”-论格里塞尔达·波洛克女性主义艺术史对正典的解构(下)5.女性主义与新艺术史的书写——兼论格里塞尔达·波洛克的女性主义艺术史观

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

西方女性主义艺术史理论及实践的发展李建群2012-10-30 18:03:11 来源:《文艺研究》2003—3女性主义艺术史是当今西方艺术史研究中的一种新的思潮、视点和方法,也是后现代主义艺术思潮中不可忽视的一个重要内容。

它的出现和发展正在对艺术史研究产生着越来越明显的影响,这种影响将逐渐对传统的美术史研究造成一定的冲击和震撼,所以是值得我们关注和研究的对象。

女性主义艺术史从它产生到今天,经历了整整30年,经历了从强调两性差异的社会原因到采用社会学、马克思主义、心理分析的理论,研究在不同的社会和民族环境下女性的生存状况,以及对艺术史发展的影响这样一个发展过程。

现代的研究者把80年代为界,把女性主义美术史理论的发展分为传统的女性主义和后现代女性主义阶段,其代表人为琳达.诺克林(Linda Nochlin)和格里塞尔达.波洛克(Griselda Pollock)。

1971年,琳达诺克林在《艺术新闻》上发表文章“为什么没有伟大的女艺术家?”(Why Have There are Been No Great Artists?) 这是女性主义首次在艺术史中发起的挑战。

紧接着,在次年诺克林又主持了“学院艺术协会”(CAA)的年会,主题是“19世纪艺术中的情色与妇女形象”(Eroticism and the Image of Woman in Nineteenth-Century Art)。

在会上讨论了男性至上主义在创作中和女性形象采用上的不公正。

在以后的20年,诺克林的理论都是女性主义艺术史理论的重要基础。

在“为什么没有伟大的女艺术家?”中,首先肯定地指出:必须承认一个事实,那就是在艺术史上的确没有像米开朗基罗、伦勃朗或塞尚、毕加索那样最伟大的女艺术家,而造成这一事实的原因则在于社会对于男女两性的不平等待遇。

首先,在伟大的艺术家——天才的发现和认定上,她抨击了关于天才艺术家的神话,而指出了艺术才能的发展需要从小的培养。

而后天培养的条件对两性来说却不是平等的,她质问说:如果毕加索是个女儿,父亲会像对小毕加索那样给予重视和鼓励而使之成就吗?实际上,艺术人才的形成并非个人的超级能力的自由、自主的活动,而受到以前的艺术家影响,也受到“社会的强制”。

艺术创造的条件受到特定的社会结构和状况的影响,如艺术学院、赞助系统和社会机构的制约。

以艺术教育的制度为例,诺克林首次考察了学院人体课制度中的性别歧视问题。

从文艺复兴以来,长期而仔细地研究裸体模特是每一个艺术家训练的基础,也是历史画创作的重要因素,因而是学院训练的中心。

但直到20世纪初,女艺术家被禁止参加任何裸体模特写生课,女大学生在皇家美术学院不准参加人体写生课。

而主要的训练机会被剥夺实际上就意味着被剥夺了创作最高级艺术作品——历史画的可能。

因而,许多有才能的女艺术家只能将自己限制在“镜前”画肖像、风俗画、风景和静物。

教育制度对妇女的压抑,决定了妇女被排斥在“高雅”艺术之外。

同时,学院的奖励制度也同样对妇女采取排斥态度:罗马学院的大奖赛不允许妇女参加(这个禁令直到19世纪末才解除),法兰西学院不接受妇女为职业画家,很少有女艺术家能得到官方委托制作艺术品。

在父权制社会的教育体系中,妇女只能当作被观看对象——模特,而不能作为观看和创造这存在。

被剥夺了教育、奖励和工作的机会,女艺术家成长的艰难可想而知。

同时在社会的教化和鼓励上,女性道德优秀的标准也几乎拒绝了女性成为伟大艺术家的可能。

直到19世纪中期,西方关于女性美德的标准都是建立在作为妻子和母亲的基础之上,根本不鼓励女性的某一特殊才能的发展。

即使有少数获得成就的女艺术家产生,她们却都五一例外地是艺术家的女儿,或者与某个著名艺术家有亲密的关系。

这说明在女艺术家成长的过程中,父亲的同情和支持具有决定性的重要作用。

在她的文章中,诺克林详尽地考察了一个在历史上非常成功和完美的女艺术家——19世纪法国著名的动物画家罗莎.邦赫(Rosa Bonheur1822-1899)的个案,来说明作为一个女性要想在艺术上取得成功,必须面对社会的种种压力、放弃婚姻和爱情,成为反对习俗和背负“不够女人味”的名声。

因此而得出结论:社会制度决定了妇女没有可能取得杰出的艺术成果。

并且呼吁妇女应该为建立一个两性平等的新的制度体系而抗争。

诺克林在30年的理论研究中,共完成了十余本专著与论文集,其中包括《妇女,艺术于权力及其他论文》(WOMAN, ART, AND POWER AND OTHER ESSAYS 1988 Thames and Hudson Ltd)、《现实主义》(REALISM 1977 )《重读库尔贝》(COURBET RECONSIDERED 1988 Brooklyn Museum)《碎片的身体》(THE BODY IN PIECES 1994 Thames and Hudson)、《表象的妇女》(REPRESENTING WOMEN 1999 Thames and Hudson)等。

在她对艺术史的具体研究中,她认为:没有哪一种方法论可以满足女性主义美术史的研究,她主张把传统的美术史的形式分析和图像学的方法与社会学、存在主义哲学、现象学和语言哲学等方法结合起来,把历史上尤其是19世纪的一些著名画家如达维特、德拉克罗瓦、库尔贝等人放到女性主义的话语中进行再定位,进行完全不同于传统的美术史研究的全新解释。

她认为:图像最重要的功能是掩盖某一重要的历史时刻社会中公开的权利关系,将之显示为自然的、永恒的秩序。

达维特的《荷拉斯兄弟之誓》以妇女的消极、服从、软弱和松弛来衬托男性的积极、紧张、专注、强壮,用两性来分别代表国家利益和个人感情的对立;德拉克罗瓦的《萨达纳帕鲁斯之死》则表现了男人权利梦想的快乐来自毁坏它们,即女人的身体。

她认为这一作品表现了艺术家及同一阶层男人的共识:拥有和控制女人的身体。

而德拉克罗瓦的这种幻想并不是凭空产生的,而是在特定的社会背景中,得到允许并确认某一类行为的界限的情况下而生发的——那就是父权制社会的性权力系统。

决不能想象:《克里奥佩特拉之死》的题材中,裸体的男奴隶被女仆杀死的场面由一个女画家画出来,这就是不可逾越的性别差异。

诺克琳的理论影响了许多艺术史学者,他们陆续用女性主义的话语对传统的艺术史作品进行了重读。

1978年在纽约召开的CAA年会题目为“问题的连祷:女性主义艺术史观”。

这次会议集中了这一主题的各种论文,讨论了女性主义在艺术史领域中的立场——改变艺术史本身、以及它的方法和理论的可能性,目的在于改变仅仅是把被遗忘的女艺术家发掘出来、添加到艺术史中的做法。

这一题目的会议在次年于华盛顿的CAA年会上又一次召开。

两次会议的论文最后被收集成书出版,由诺马.布罗德(Norma Broude)和马利.加勒德(Mary D. Garradrd)编辑,题目为《女性主义与艺术史——问题的连祷》(FEMINISM AND ART HISTORY Questioning the Litany 1981),成为最早的女性主义艺术史研究论文集。

该论文集收集了17篇文章,其内容包括从古代埃及到20世纪的美国现代艺术。

这些文章涉及对某一个艺术家、图像、一种现象或一个阶段的艺术品的理解,它们代表了一系列对传统艺术史诠释的校正。

其共同之处在于:集中于对历史的新解读,对艺术的文化和社会功能的新定义。

如克利斯丁.哈夫洛克(Christine Mitchell Havelock)的《希腊瓶画中的哀悼者:妇女社会史评注》(Mourners on Greek Vases: Remarks on the Social History of Women)一文通过对希腊瓶画中的艺术形象的考察,分析妇女在男性文化社会中的地位——来自古代母神崇拜文化传统,即母神控制生殖与死亡的观念。

格兰德(Mary D. Garrard)的《阿特米谢和苏珊娜》(Artemisis and Susanna)通过考察苏珊娜这一圣经题材在女画家简特内斯基(Gentileschi)的艺术中所呈现的完全不同与男性画家处理的例证,来说明两性不同的视点的完全不同的认识。

诺克林的《堕落与寻找:再论堕落的女人》(Lost and Found: Once More the Fallen Woman)通过罗塞蒂的一幅未完成的作品《找到》(Found)所涉及的堕落的女人题材探索了19世纪出现的社会道德的焦点问题:堕落的女人。

指出妇女的堕落被视为维多利亚时代父系权威的堡垒——家庭的不可容忍的威胁,而家庭的长期松散是走入歧途的妻子常有的遭遇。

这一题材在18-19世纪的流行则是艺术家帮助保卫中产阶级神圣家庭,并将之作为当时自然法则的具体体现。

诺玛.布罗德(Norma Broude)的《德加的憎恶女人》(Dega’s “Misogyny”)批驳了关于德加憎恶女人的说法,指出德加在许多方面挑战了当时虚伪的礼仪和对妇女“珍爱的神话”,而以同情的态度对待女性题材,强调和表现她们的独立身份和她们的创造力。

阿里桑德拉.科米尼(Alessandra Comini)的《性别或天才?德国表现主义女艺术家》(Gender or Genius? The Women Artists of German Expressionism)通过对同样是表现主义画家的蒙克和柯勒惠支的比较批判了传统批评对两性的定义——男性更关心社会,而女性关心个人感情。

她的分析表明:柯勒惠支的艺术直接反映了20世纪生活中的政治剧变,她把个人的感情和悲伤融入到人类普遍的感情和关注中。

相比之下,蒙克的艺术呐喊是个人的、“我”的,而柯勒惠支的呐喊则是“为你和全人类”。

作者在文中甚至愤愤不平地提出:“为什么没有德国表现主义之母?”的思考。

《问题的连祷》实际上是对70年代到80年代初女性主义艺术史的一个总结。

从这一文集我们可以看到:女性主义艺术史在这一时期还处于不自觉的阶段, 而着重于强调两性差异的社会原因。

在整个的80年代,随着后现代思考模式在艺术史中的发展,后结构主义评论家福柯(Michel Foucault)和德里达(Jacques Derrida)对艺术史研究都产生了深刻的影响:福柯以知识结构来分析权力角色,并定义其权力的运作;德里达则历史与文化的特点不是固定的事实,而是随时受到改变并产生无限的诠释,主张以多元化的语言来理解事实。

这些理论促使女性主义的学者们更为自觉地采用多种理论和方法进行艺术史研究的实践,其研究方法和理论涉及马克思主义、结构主义、符号学、心理分析理论、电影理论等,并逐渐形成了新一代的后现代女性主义艺术史理论,其代表人物就是格利塞尔达.波洛克。

1988年,波洛克出版了《视觉与差异:女性、女性主义与艺术史》(VISION AND DIFFERENCE Femininity, Feminism and the Histories of Art 1988 Routledge)。