优选第一篇人格心理学的对象任务与历史发展

- 格式:ppt

- 大小:1.64 MB

- 文档页数:33

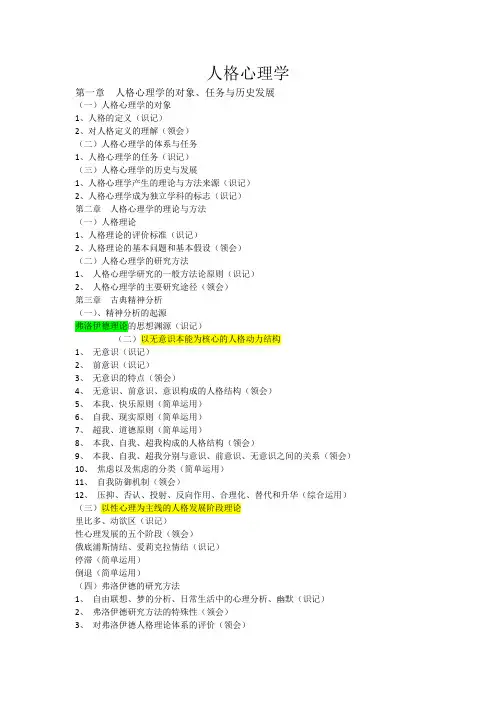

人格心理学第一章人格心理学的对象、任务与历史发展(一)人格心理学的对象1、人格的定义(识记)2、对人格定义的理解(领会)(二)人格心理学的体系与任务1、人格心理学的任务(识记)(三)人格心理学的历史与发展1、人格心理学产生的理论与方法来源(识记)2、人格心理学成为独立学科的标志(识记)第二章人格心理学的理论与方法(一)人格理论1、人格理论的评价标准(识记)2、人格理论的基本问题和基本假设(领会)(二)人格心理学的研究方法1、人格心理学研究的一般方法论原则(识记)2、人格心理学的主要研究途径(领会)第三章古典精神分析(一)、精神分析的起源弗洛伊德理论的思想渊源(识记)(二)以无意识本能为核心的人格动力结构1、无意识(识记)2、前意识(识记)3、无意识的特点(领会)4、无意识、前意识、意识构成的人格结构(领会)5、本我、快乐原则(简单运用)6、自我、现实原则(简单运用)7、超我、道德原则(简单运用)8、本我、自我、超我构成的人格结构(领会)9、本我、自我、超我分别与意识、前意识、无意识之间的关系(领会)10、焦虑以及焦虑的分类(简单运用)11、自我防御机制(领会)12、压抑、否认、投射、反向作用、合理化、替代和升华(综合运用)(三)以性心理为主线的人格发展阶段理论里比多、动欲区(识记)性心理发展的五个阶段(领会)俄底浦斯情结、爱莉克拉情结(识记)停滞(简单运用)倒退(简单运用)(四)弗洛伊德的研究方法1、自由联想、梦的分析、日常生活中的心理分析、幽默(识记)2、弗洛伊德研究方法的特殊性(领会)3、对弗洛伊德人格理论体系的评价(领会)第四章新精神分析(一)阿德勒的个体心理学1、补偿和过度补偿(领会)2、自卑感(领会)3、追求优越(运用)4、社会兴趣(领会)5、生活风格及其类型(简单运用)6、领会生活风格的途径(识记)7、创造性自我(领会)8、对个体心理学的简评(领会)(二)自我心理学1、从本我心理学转向自我心理学(识记)2、安娜总结的15种自我防御机制(识记)3、哈特曼的自我心理学观点(领会)4、哈特曼的两种自我的自主性(识记)5、爱里克森的自我同一性(领会)6、爱里克森的人格终身发展阶段理论(综合运用)(三)社会文化论1、霍妮关于神经症的观点(领会)2、霍妮关于神经症的人格理论的观点(领会)3、霍妮关于神经症的自我理论(领会)4、弗洛姆的社会精神分析论(领会)5、弗洛姆的逃避自由论(领会)6、弗洛姆的性格取向分类(识记)7、弗洛姆的社会性格分类(识记)第五章特质论(一)奥尔波特的特质论1、奥尔波特的特质概念(识记)2、奥尔波特特质的特点(领会)3、奥尔波特对人格特质的两种研究法(识记)4、奥尔波特的主要特质、次要特质和核心特质(领会)5、奥尔波特的机能自主概念(识记)6、奥尔波特的“统我”或“自我认同感”(识记)7、奥尔波特的健康人格的六大特点(识记)(二)卡特尔的特质因素论1、卡特尔对特质的三种分类法(识记)2、表面特质、根源特质、个别特质、共同特质(领会)3、卡特尔因素分析方法(领会)4、卡特尔因素分析的材料来源(识记)5、卡特尔的16种根源特质(识记)6、卡特尔的人格发展的三种学习(识记)(三)特质论的发展、争论与评价1、大五人格因素(简单应用)2、对特质论的评价(识记)第六章交互作用论(一)、人格与文化的交互作用论1、人格的文化决定论的相关研究(识记)2、林顿和卡丁纳的文化与人格的交互作用论的主要观点(领会)3、卡丁纳对制度的分类(识记)4、基本人格结构(识记)5、人格投射(领会)6、沙利文的人际关系论的主要观点(领会)7、人格化、好我、坏我、非我(识记)8、沙利文的人格发展六阶段(识记)(二)、压力与需要的交互作用论1、心因性需要(领会)2、压力的分类(简单运用)3、压力与需要的交互作用(简单运用)4、自我理想(领会)(三)、环境的作用1、关于环境对人格的影响的研究(识记)(四)、个人与情景的交互作用1、个人与情景的交互作用的研究(识记)第七章人格的生物学范型(一)荣格的集体潜意识理论1、个性化(领会)2、个体潜意识、情结(简单应用)3、集体潜意识(简单应用)4、原型(识记)5、人格面具、阿妮玛、阿妮姆斯、阴影、自性(综合应用)6、心理能(领会)7、荣格的人格动力理论(领会)8、荣格的人格发展论(领会)9、荣格的心理类型学(领会)(二)艾森克的人格理论1、人格类型及其层次模型(领会)2、森克的人格维度与气质类型的关系(领会)3、艾森克的三个人格维度(领会)4、艾森克的人格结构的理论框架(领会)(三)气质研究1、感觉寻求倾向研究(识记)2、害羞或抑制性气质研究(识记)3、EAS气质模型(识记)(四)人格的进化与大脑神经生物基础1、人格的进化论解释(简单应用)2、人格的大脑神经生物基础(识记)第八章行为学习论(一)、行为主义学习论的兴起1、行为主义学习论的兴起(识记)(二)、斯金纳的操作性条件反射论1、斯金纳对反应的分类(识记)2、强化、强化物(领会)3、强化的类型(识记)4、强化物的来源(识记)5、强化的安排(综合应用)6、行为的消退、自然恢复、类化与分化(领会)7、行为的塑造和矫正(领会)(三)、多拉德和米勒的刺激——反应论1、学习的四个要素(识记)2、多拉德和米勒对学习的解释(识记)3、恐惧的实验研究(识记)4、二级泛化(识记)5、冲突的类型(简单运用)6、移置作用的特点(简单运用)7、挫折和攻击(综合运用)8、潜意识、神经症、系统脱敏的精神治疗法(识记)(四)、班杜拉的社会学习论1、观察学习的定义(简单运用)2、行为习得与行为表现的区别(领会)3、替代强化(综合运用)4、观察学习的过程(识记)6、自我效能感和自我强化(领会)第九章人本主义的人格心理学(一)、人本主义心理学的起源1、人本主义心理学的起源(识记)2、人本主义心理学的五个中心观点(领会)(二)、马斯洛的需要与自我实现论1、需要层次论(综合运用)2、需要层级之间的关系(领会)3、满足需要的条件和后果(识记)4、自我实现的概念(识记)5、自我实现者的类型与特征(识记)6、高峰体验(领会)7、自我实现的条件和障碍(简单运用)8、自我实现的途径(简单运用)(三)罗杰斯的自我理论1、罗杰斯的自我概念(识记)2、现实自我、理想自我、自我一致(领会)3、自我实现倾向(领会)4、积极自我看待的需要(领会)5、价值的条件(简单运用)6、机能完善者的特征(识记)7、自我实现倾向的受阻到恢复正常的阶段(领会)(四)罗洛••梅的存在分析论1、罗洛•梅的存在论(识记)2、罗洛•梅的人格概念(领会)3、人格的特征(领会)4、原始生命力的发展阶段(识记)6、人性善恶并存论(识记)第十章认知论威特金的认知方式与心理分化论1、认知方式或认知风格(领会)2、场依存——场独立(运用)3、心理分化论(领会)4、心理分化的三个指标(识记)(二)、凯利的个人建构理论1、人格结构(识记)2、构念(领会)3、CPC循环(识记)4、人格建构的基本假设和推论(识记)5、心理问题的成因(领会)6、固定角色疗法(识记)(三)罗特的行为预测论和控制点理论1、行为预测论的主要观点(综合运用)2、行为潜势、特殊的预期、类化的预期、强化的效价、心理情境等概念(领会)3、控制点理论的主要观点(简单运用)4、控制点、内控、外控等概念(领会)(四)人格的认知因素1、个体的认知变量(识记)2、原型对人格的解释(简单运用)3、图式理论的主要观点(领会)4、图式的概念(简单运用)第一章人格心理学的对象、任务与历史发展(一)人格心理学的对象1、人格的定义(识记)人格是个体在先天生物遗传素质的基础上,通过与后天社会环境形成的相对稳定和独特的个体心理行为模式2、对人格定义的理解(领会)整体性: 是由内在的心理行为模式和外部行为方式构成的,是个体心理与行为的统一体独特性:每个人的人格都是独特的,不仅表现在某些个体行为上,更主要的是表现在整个模式上稳定性:表现在时间上具有前后一贯性,空间上具有普遍性社会性:在先天生物遗传物质的基础上,通过与后天作用相结合而形成的(二)人格心理学的体系与任务1、人格心理学的任务(识记)(1)探讨人格心理学的基础理论(2)将人格心理学的理论及行为模式和实践情况相结合,并解决这个领域中的实际问题(三)人格心理学的历史与发展1、人格心理学产生的理论与方法来源(识记)心理测量运动;近代临床精神病学的发展;行为主义,文化人类学2、人格心理学成为独立学科的标志(识记)1937,阿尔伯特《人格:心理学的解释》第二章人格心理学的理论与方法(一)人格理论1、人格理论的评价标准(识记)精确性;可检验性;有用性;逻辑一致性;简洁性;概括能力2、人格理论的基本问题和基本假设(领会)自由意志-决定论;理性-非理性;元素说-整体说;素质论-环境论;可知性-不可知;可改变-不可改变;前动性-主动性;主观性-客观性;稳态-异态(二)人格心理学的研究方法1、人格心理学研究的一般方法论原则(识记)理论探讨与实力研究;元素分析与整体综合;定性研究与定量研究的结合;心理学研究的生态化趋势和现场研究;伦理性原则2、人格心理学的主要研究途径(领会)临床研究;相关研究;实验研究临床研究着重从个体化和特殊性方面去研究人格,以独特的个体作为研究对象,通过观察、谈话、作品分析等方法来广泛地收集资料,以便对个体的人格进行全面而准确的定量分析,系统而深入的研究。

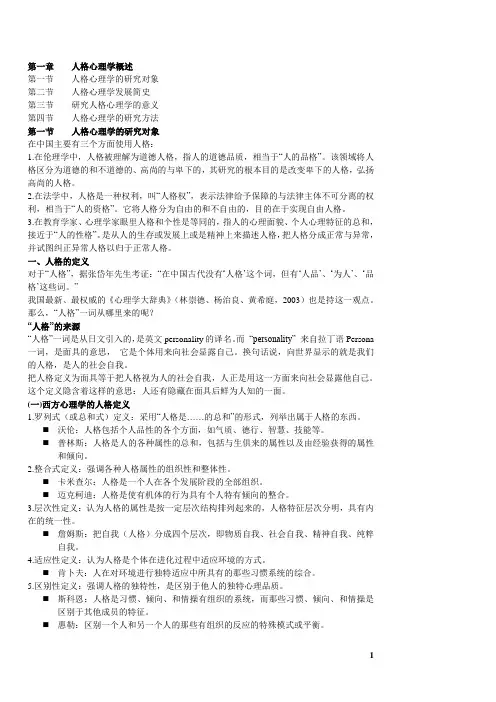

第一章人格心理学概述第一节人格心理学的研究对象第二节人格心理学发展简史第三节研究人格心理学的意义第四节人格心理学的研究方法第一节人格心理学的研究对象在中国主要有三个方面使用人格:1.在伦理学中,人格被理解为道德人格,指人的道德品质,相当于“人的品格”。

该领域将人格区分为道德的和不道德的、高尚的与卑下的,其研究的根本目的是改变卑下的人格,弘扬高尚的人格。

2.在法学中,人格是一种权利,叫“人格权”,表示法律给予保障的与法律主体不可分离的权利,相当于“人的资格”。

它将人格分为自由的和不自由的,目的在于实现自由人格。

3.在教育学家、心理学家眼里人格和个性是等同的,指人的心理面貌、个人心理特征的总和,接近于“人的性格”。

是从人的生存或发展上或是精神上来描述人格,把人格分成正常与异常,并试图纠正异常人格以归于正常人格。

一、人格的定义对于“人格”,据张岱年先生考证:“在中国古代没有…人格‟这个词,但有…人品‟、…为人‟、…品格‟这些词。

”我国最新、最权威的《心理学大辞典》(林崇德、杨治良、黄希庭,2003)也是持这一观点。

那么,“人格”一词从哪里来的呢?“人格”的来源“人格”一词是从日文引入的,是英文personality的译名。

而“personality” 来自拉丁语Persona 一词,是面具的意思,它是个体用来向社会显露自己。

换句话说,向世界显示的就是我们的人格,是人的社会自我。

把人格定义为面具等于把人格视为人的社会自我,人正是用这一方面来向社会显露他自己。

这个定义隐含着这样的意思:人还有隐藏在面具后鲜为人知的一面。

(一)西方心理学的人格定义1.罗列式(或总和式)定义:采用“人格是……的总和”的形式,列举出属于人格的东西。

⏹沃伦:人格包括个人品性的各个方面,如气质、德行、智慧、技能等。

⏹普林斯:人格是人的各种属性的总和,包括与生俱来的属性以及由经验获得的属性和倾向。

2.整合式定义:强调各种人格属性的组织性和整体性。

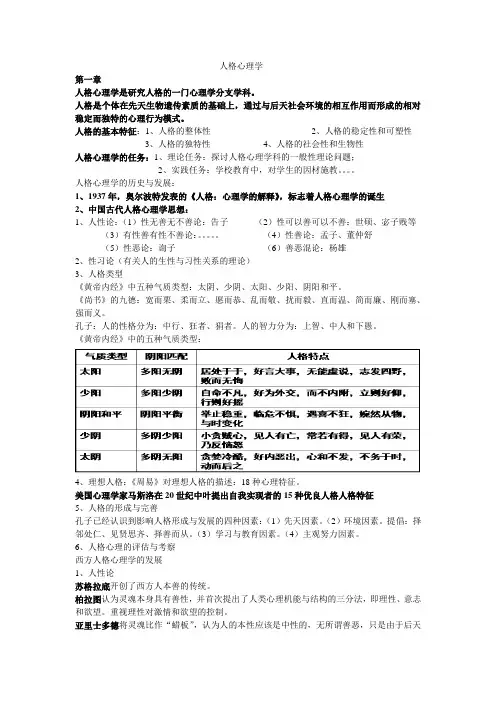

人格心理学第一章人格心理学是研究人格的一门心理学分支学科。

人格是个体在先天生物遗传素质的基础上,通过与后天社会环境的相互作用而形成的相对稳定而独特的心理行为模式。

人格的基本特征:1、人格的整体性2、人格的稳定性和可塑性3、人格的独特性4、人格的社会性和生物性人格心理学的任务:1、理论任务:探讨人格心理学科的一般性理论问题;2、实践任务:学校教育中,对学生的因材施教。

人格心理学的历史与发展:1、1937年,奥尔波特发表的《人格:心理学的解释》,标志着人格心理学的诞生2、中国古代人格心理学思想:1、人性论:(1)性无善无不善论:告子(2)性可以善可以不善:世硕、宓子贱等(3)有性善有性不善论:。

(4)性善论:孟子、董仲舒(5)性恶论:询子(6)善恶混论:杨雄2、性习论(有关人的生性与习性关系的理论)3、人格类型《黄帝内经》中五种气质类型:太阴、少阴、太阳、少阳、阴阳和平。

《尚书》的九德:宽而栗、柔而立、愿而恭、乱而敬、扰而毅、直而温、简而廉、刚而塞、强而义。

孔子:人的性格分为:中行、狂者、狷者。

人的智力分为:上智、中人和下愚。

《黄帝内经》中的五种气质类型:4、理想人格:《周易》对理想人格的描述:18种心理特征。

美国心理学家马斯洛在20世纪中叶提出自我实现者的15种优良人格人格特征5、人格的形成与完善孔子已经认识到影响人格形成与发展的四种因素:(1)先天因素。

(2)环境因素。

提倡:择邻处仁、见贤思齐、择善而从。

(3)学习与教育因素。

(4)主观努力因素。

6、人格心理的评估与考察西方人格心理学的发展1、人性论苏格拉底开创了西方人本善的传统。

柏拉图认为灵魂本身具有善性,并首次提出了人类心理机能与结构的三分法,即理性、意志和欲望。

重视理性对激情和欲望的控制。

亚里士多德将灵魂比作“蜡板”,认为人的本性应该是中性的,无所谓善恶,只是由于后天在蜡板上的刻印不同,才有了善、恶之分。

2、人格结构理论(1)弗洛伊德的人格结构模型:人格分为本我、自我和超我。

学年论文题目名称人格心理学发展综述院(系)教育学院应用心理学专业班级应心11301学生姓名夏镇指导教师张艳红人格心理学发展综述[摘要]人格是许多学科共同的研究对象,而人格心理学是心理学学科体系中唯一从整体的视角探究人性本质的一门学科。

本文旨在简要叙述人格心理学的研究发展。

[关键词]人格心理学1.人格心理学的起源和历史发展第一个正式意义上的人格理论要从上世纪初由 Freud、Jung、Adler 等所创立的精神分析学说开始。

其中,又以弗洛伊德的理论最为成熟、最有影响力。

弗洛伊德的人格理论包括人格结构、人格动力、人格发展 3 个部分。

这种人格理论的架构划分极大地影响了日后人格心理学的学科架构的发展。

在早期,弗洛伊德把人格分为意识、前意识和潜意识三个层次。

在晚期,他进一步提出了新的人格学说,提出人格是由本我、自我和超我三个部分组成。

一般认为,1937年美国心理学家奥尔波特的《人格:心理学的解释》(Personality:A psychological interpretation)和1938年美国心理学家默里(H.Murray)的《人格研究》(Explorations in personality)的出版,标志着现代人格心理学的诞生。

[1]现在看来,这两部著作的内容是各自阐释一种人格理论,而非提出人格心理学的学科体系架构,这也和当时不完善的学科知识储备有关。

无论如何,这些先驱者做出的贡献不可磨灭。

自二战之后到 1960 年代,先后出现了3种对人格心理学知识整合的初步探索。

第一种是由 Sears 所提出的人格心理学学科架构构想;第二种是由 Jensen 和 Nuttin 等人所倡导的,主张人格心理学应以个人差异为核心线索,以分析个体特质、群体性格和人格类型等方面的差异来建构和整合人格心理学;第三种是由 Hall 和 Lindzey 提出的,以理论流派来组织人格心理学。

这三种方式虽然受当时人格心理学研究状况的影响,并不完善,却对日后的探索产生重大影响。

人格心理学第一编:人格心理学导论第一章:人格1:人格心理学定义:心理学意义的人格,是相对于认知、情绪、意志等而言的一种心理现象,称为个性。

指一个人在一生发展中逐渐形成的表现为稳定的、程序的、有异于与他人的心理特点,以及行为方式的总和,包括:气质、性格、能力、兴趣、爱好等等,气质、性格是人格的重要组成部分。

2:个性:是人格的独特性气质:是人格发展的先天基础性格:是个人后天形成的道德行为特征3:人格的特性人格的独特性:不同遗传、生活、教育环境形成独特的心理特点人格的稳定性:人格的跨时间持续性和人格的情景一致性人格的整体性:人格由多种成分构成,具有内在一致性,受自我意识调控人格的社会性:人格是社会的人所特有的,社会化是一个人在于他人的交往中掌握社会经验和行为规范,获得自我的过程。

4:人格成因1:人格的一次生物基础2:人格的环境基础(胎内环境影响、家庭教育、学校教育、社会阶层和文化)3:遗传和环境的交互作用(反应、唤起、超前的交互作用)第二章,人格理论人格理论是指心理学家对人的一套看法,是人格心理学家用来描述或解释行为的一套假设系统和参照框架五种理论,解释生活现象:1:精神分析流派,人的无意识对他们行为方式的差异起很大作用2:特质流派,人是处在各种各样的人格特征的连续体上的某个位置上,关心如何将人格分类,每个类别的特征3:人本主义流派,关注人的潜能、自我实现,研究对象为心理健康的人4:行为主义和社会学习流派,把稳定的行为方式说成是条件反射和心理预期的结果5:认知流派,从人的观念,思维方式的角度来解释人第三章,人格心理学研究的领域人格心理学是心理学的一个分支学科,研究现实的人,解释个体的思想、情绪和行为的独特模式,以及综合影响个体与环境交互作用的过程。

(研究正常和异常的个体,为异常行为改变提供解释和治疗基础)1:人格心理学科特点:研究内容上侧重人的心理差异,研究策略上强调人格的整体性,研究特征上注重人的内部稳定性2:人格心理学任务:寻求和解释差异,综合影响人与环境交互作用的过程,描绘出人的完整画像3:研究领域:1:人格结构2:人格动力3:人格发展4:人格评估5:人格适应4:人格心理学的意义理论意义,为其他领域提供基础知识。

人格心理学第一章人格心理学的对象、任务与历史发展P7人格是个体在先天生物遗传素质的基础上,通过与后天社会环境的相互作用而形成起来的相对稳定的和独特的心理行为模式。

对于概念的解释:1,人格是一个人的心理行为模式。

2,这种心理行为模式是独特的。

3,这种心理行为模式是相对稳定的。

4,人格不是生下来就有的,而是在先天生物遗传素质的基础上,通过与后天环境相互作用而形成起来的。

P7人格的基本特性(1)整体性:人格由多种成分构成,具有内在一致性,受自我意识调控。

(2)稳定性:人格的跨时间持续性、人格的跨情境一致性。

(3)独特性:不同的遗传、生活与教育环境形成独特的心理特点。

(4)社会性:人格是社会的人所特有的。

社会化是一个人在与他人的交往中掌握社会经验和行为规范,获得自我的过程。

1937年,美国心理学家阿尔波特的名著《人格:心理学的解释》的正式出版,是人格心理学成为独立学科的标志。

第二章人格心理学的理论与方法P59人格心理研究过程人格心理学的研究过程主要包括三个阶段:1、第一阶段为观察与描述,研究者观察与描述有关心理现象和问题,收集有关的事实材料;2、第二阶段为理论与假设,研究者对观察到现象与问题提出概括性、解释性的理论,并通过推论做出假设;3、第三阶段为检验,研究者运用操作性的研究方法来检验假设,以支持或反证该理论。

P60主要研究途径(一)临床研究又称为个案研究,这种方法着重从个体化和特殊性方面去研究人格,以独特的个体为研究对象,通过谈话、观察、作品分析等方法广泛地收集材料,以便对个体的人格进行全面和准确的定性描述,进行系统而深入的研究。

临床研究的优点:使我们可以了解到一个活生生个体的心理与行为活动,获得大量有关的信息资料。

缺点:难以直接引出普遍性的结论,而且容易产生以偏概全的结论。

(二)相关研究主要运用测量与统计的方法,在相同条件下,考察一组被试的两个或更多个变量之间的定量关系,由此来确定这些被试之间在某种人格特征上的差异,以及人格特征之间、人格特征与别的因素之间的相关情况。

第一章人格心理学的对象、任务与历史发展一、学习目的与要求了解人格心理学的研究对象、发展历史和任务。

掌握人格的概念。

本章重点:人格的概念本章难点:人格的概念二、课程内容第一节人格心理学的对象(一)人格的词源分析(二)其他学科对人格概念的理解(三)人格的心理学定义(四)本书的人格定义第二节人格心理学的体系与任务(一)人格心理学的学科内部关系(二)人格心理学与其他心理学分支学科的关系第三节人格心理学的历史与发展(一)中国古代人格心理学思想(二)西方人格心理学思想发展(三)人格心理学的建立(四)科学人格心理学的发展三、考核知识点(一)人格心理学的对象人格的定义对人格定义的理解(二)人格心理学的体系与任务1、人格心理学的任务(三)人格心理学的历史与发展1、人格心理学产生的理论与方法来源2、人格心理学成为独立学科的标志四、考核要求(一)人格心理学的对象1、人格的定义(识记)2、对人格定义的理解(领会)(二)人格心理学的体系与任务1、人格心理学的任务(识记)(三)人格心理学的历史与发展1、人格心理学产生的理论与方法来源(识记)2、人格心理学成为独立学科的标志(识记)第二章人格心理学的理论与方法一、学习目的与要求1、了解人格理论的评价标准、人格理论的基本问题与基本假设。

2、熟悉人格心理学的研究方法,本章重点:人格理论的评价标准、人格理论的基本问题与基本假设、人格心理学的研究方法本章难点:人格理论的评价标准、人格理论的基本问题与基本假设二、课程内容人格理论(一)人格的前科学理论(二)人格的科学理论(三)人格的前科学理论与科学理论的关系(四)范型与人格理论流派(五)评价人格理论的标准精确性可检验性概括能力简洁性逻辑一致性有用性(六)人格理论的基本问题与基本设想自由意志——决定论理性——非理性整体说——原素说素质论——环境论主观性——客观性前动性——反应性稳态——异态可知性——不可知性可改变——不可改变人格心理学的研究方法(一)一般方法论原则1、理论探讨与实证研究的结合2、定性研究与定量研究的结合3、元素分析与整体综合4、心理学研究中的生态化趋势与现场研究5、伦理性原则(二)人格心理研究过程(三)主要研究途径临床研究相关研究实验研究(四)人格研究的具体方法三、考核知识点(一)人格理论1、人格理论的评价标准2、人格理论的基本问题和基本假设(二)人格心理学的研究方法1、人格心理学研究的一般方法论原则2、人格心理学的主要研究途径四、考核要求(一)人格理论1、人格理论的评价标准(识记)2、人格理论的基本问题和基本假设(领会)(二)人格心理学的研究方法1、人格心理学研究的一般方法论原则(识记)2、人格心理学的主要研究途径(领会)第三章古典精神分析一、学习目的与要求1、了解精神分析的起源。

人格心理学全部原始笔记展开全文第一章人格心理学的对象、任务与历史发展1、人格的定义(教材)2、人格心理学研究的内容:人格心理学是以认识和研究人的人格为对象,从心理学的视角来探索人格构成与表现、人格产生与发展、人格培养与提升、人格适应与矫正等方面规律和机制的一门重要的心理学分支学科。

3、人格心理学的理论和实践意义。

4、学习人格心理学应注意的问题:①树立正确观点②明确学习目的③注意方法5、人格心理学产生的历史背景:从历史背景上来看,人格心理学的产生有其社会背景、科学背景和哲学背景。

社会背景为人格心理学的产生提出了需要,科学背景为其产生提供了条件,哲学背景则奠定了相应的方法论基础。

6、人格心理学诞生的主要标志:一种观点认为:1937年美国著名心理学家阿尔波特发表名著《人格:心理学的解释》,标志着人格心理学的诞生。

另一种观点认为:人格心理学的创始人应首推弗洛依德,其主要标志应是1900年《释梦》的出版。

7、西方人格心理学的根本特点:①以人性为核心②把人性作为解决社会问题的依据③以实证的方法为基本方法8、人格心理学发展的趋势:①经典理论的修正②小型理论的出现③研究方法的融汇和改进④理论研究中的认知趋向⑤相互作用论的思想倾向第二章人格心理学的理论与方法1.什么是人格理论(教材)2.人格理论的制约因素:①人性观②研究策略③个人因素和文化因素3.人格理论流派(教材)4.评价人格理论的标准(教材)5.人格理论的基本问题与基本设想(教材)一、人格心理学的研究方法:人格研究(personality research)——对人格理论中所包含的假设进行验证的一种活动。

人格研究的重要性:赋予理论生命、延伸或修改理论;决定一个理论的效用和周期二、人格研究的研究过程(一)观察和描述:收集有关的事实材料(二)理论和假设:对有关的现象和问题提出概括性、解释性的理论,通过推论做出假设,假设是对来自理论的、有逻辑联系的多个变量之间的预测(三)检验假设:理论本身无法验证,通过检验假设来支持或反对该理论三、人格研究的主要途径(取向)许多人格理论常受到批评或不被重视的原因是缺乏实证研究的支持。

人格心理学的研究对象与任务从人格心理学的研究对象来讲,我们可以说人格心理学是研究人格的一门心理学分支学科。

但是,什么是人格,这个问题既简单又复杂。

简单地说,人格是指人与人之间在心理与行为上的个体差异。

例如,在现实生活中,我们看到,有的人聪明敏捷,有的人愚笨迟钝;有的人勇敢坚强,有的人胆小懦弱;有的人谦虚谨慎,有的人骄傲自大。

这些都表明了人们的心理千差万别,真是“人心不同,各如其面”。

要说复杂,不是一两句话就能说清楚人格概念的。

早在两千多年前就有了人格这个词,但是,至今学术界对这个概念的内涵还是众说纷纭,没有一个统一的定义。

作为学术探讨,我们有必要展。

开有关人格概念上的争论。

人格(personality)这一词源于拉丁文“persona”,其意指面具、脸谱。

据说在公元前一百多年前,古罗马的一名戏剧演员为了遮掩他那不幸的斜眼,于是开始采用面具,然后就出现了这个词。

由于面具与戏剧、演员和角色等关系密切,面具这个词的含义很快被扩充,被人们用来指其他一些东西。

例如,在古罗马著名学者西塞罗的著作中,人格这一词就有许多不同的含义:(1)一个人表现在别人眼中的印象或外表的自我。

(2)某人在生活中扮演的角色或真实的自我。

(3)与自己工作相适应的个人品质的总和。

(4)表示一个人的尊严和优越。

第一个含义包含了面具这个词原来的意义,但有所扩充。

它不仅指戏剧中演员所戴的面具,而且指生活中人们所戴的“面具",即向社会他人所展示的自我形象,而不一定是自己的真实自我。

现代著名分析心理学家荣格的人格理论体系中的一个重要概念即人格面具,就是用了这个含义e第二个含义表明了一个人在生活中所扮演的角色,指出了他的真实身份,而不是假面具。

第三个含义指出了一个人内部的心理品质,这与现‘代心理学中对人格的通常定义很相近,对现代心理学中人格概念的演变起了重要的作用。

第四个含义表明一个人的重要性、声望和优越的社会地位。

这个含义很快被吸收到罗马的阶级社会制度中,进而引申出“要人"与平民百姓相区别,自由的公民”与奴隶相区别,等等。

人格心理学的发展历程及趋势研究人格心理学作为心理学的一个重要分支,旨在研究个体在行为、思维、情感等方面表现出的独特模式和特征,以及这些模式和特征形成的原因和影响。

它对于理解人类的行为和心理具有重要的意义。

人格心理学的起源可以追溯到古代哲学时期。

古希腊哲学家柏拉图和亚里士多德就对人性和人格进行了思考和探讨。

柏拉图认为,人的灵魂由理性、激情和欲望三个部分组成,而亚里士多德则强调个体的习惯和品德对于人格形成的重要性。

这些早期的哲学思考为后来人格心理学的发展奠定了基础。

在中世纪,宗教对人格的理解产生了深远的影响。

基督教教义强调原罪和救赎,认为人的行为和性格受到神的意志和道德规范的制约。

然而,这一时期对于人格的研究更多地是基于宗教信仰和神学理论,缺乏科学的方法和实证研究。

到了近代,随着科学的兴起,对人格的研究逐渐走向科学化。

19 世纪末 20 世纪初,心理学从哲学中分离出来,成为一门独立的学科。

在这个过程中,精神分析学派的创始人西格蒙德·弗洛伊德对人格心理学的发展做出了重要贡献。

弗洛伊德提出了人格结构的三个层次:本我、自我和超我。

本我遵循快乐原则,追求本能的满足;自我遵循现实原则,协调本我和外部世界的冲突;超我遵循道德原则,代表社会规范和道德准则对个体的约束。

他的理论强调了潜意识和童年经历对人格形成的影响,为后来的心理动力学理论奠定了基础。

20 世纪中叶,行为主义学派兴起。

行为主义者认为,人格是个体在环境中学习和适应的结果,强调通过观察和控制外部行为来研究人格。

约翰·华生和BF斯金纳是行为主义的代表人物。

华生主张环境决定论,认为人的行为可以通过条件反射来塑造;斯金纳则进一步发展了操作性条件反射理论,强调强化在行为形成中的作用。

行为主义的观点对于理解人格的外在表现和行为模式具有一定的价值,但它忽视了个体的内在心理过程和主观体验。

与行为主义相对立的是人本主义心理学派。

人本主义强调人的自我实现和内在潜能的发挥,认为人具有积极向上的本质和自我成长的能力。

心理学的历史与研究对象在了解心理学的研究对象及内容之前,我们有必要回顾一下心理学产生与发展的历史。

德国心理学家艾宾浩斯(H.Ebbinghaus)曾说:心理学虽有一长期的过去,但仅有一短期的历史。

就是说,心理学既是一门古老的学问,又是一门年轻的科学。

说它古老,因为心理学的前身可以追溯到人类早期的历史。

一、心理学的产生与发展(一)心理学的萌芽几乎自有人类以来,人们就很关心自身的心理现象并且试图给予解释。

最早的解释,把心理说成是灵魂的活动。

心理学一词来源于希腊语,是由灵魂和学科二词构成,即关于灵魂的学问。

在原始社会末期,由于探索自然界支配力的驱使,原始思维发展到较高的阶段,但人们又无法理解自身的结构和机能,单凭直观的感受和梦境的影响,于是出现了万物有灵论的观点,认为人和自然界的一切变化都是灵魂的活动。

人出生时,灵魂在身体里,控制人体的活动;人在睡觉时,灵魂暂时走出人体;人在觉醒时,灵魂回到人体;人死时,灵魂则永远离开人体。

这种万物有灵论的观点是人类心理学思想的萌芽形式。

(二)心理学思想的产生美国心理学史家加德纳·墨菲(G.Murphy)曾说过:世界第一个心理学故乡在中国。

这是一个颇为客观和公正的评价。

因为两千年前,在我国思想家遗留下来的著作中,就有不少关于心理学的思想。

春秋时期的孔子(公元前551—前479)提出:“知之者不如好之者;好之者,不如乐之者”(《论语·壅也》),“学而时习之,不亦乐乎”(《论语·学而》)以及“因材施教”等诸多观点,已蕴涵现代心理学中的兴趣、记忆和个性差异等问题。

战国时期的荀况(公元前313—前238)关于“形具而神生,好恶,喜怒,哀乐藏焉”(《荀子·天论》)的学说阐明了先有身体而后有心理、心理依附于身体的身心观。

关于心理与脑的关系我国古代也有比较正确的认识。

明代医学家李时珍(1518—1593)提出“脑为元神之府”的论断,认为脑是神经中枢,它聚集着人的精神。