城市发展定位研究解读

- 格式:doc

- 大小:1.58 MB

- 文档页数:25

百色市产业定位与产业发展研究报告百色市位于广西壮族自治区西南部,是该区域的重要中心城市之一、近年来,百色市在经济发展上取得了长足的进步,但仍存在一些问题和挑战。

为了推动百色市的产业发展,本报告就百色市的产业定位和产业发展进行了研究。

一、产业定位1.基于地理位置和资源优势,百色市应将农业产业作为重点发展方向。

百色市拥有丰富的农业资源,包括大片的耕地和适宜的气候条件。

因此,在产业定位上,百色市应将农业发展作为重点,通过提高农产品的质量和产量,提升农业产值和农民收入。

2.百色市应积极发展旅游业。

百色市拥有独特的文化和风景资源,如壮族文化,鹿寨风景区等。

通过开发旅游业,可以吸引更多的游客和投资者,带动其他相关产业的发展,如酒店业、餐饮业等。

3.百色市应积极发展电子商务业。

随着互联网的快速发展,电子商务成为了当今的热门产业。

百色市可以充分利用互联网的优势和自身的资源,并结合当地的特色产业,如农产品和手工艺品,发展电子商务,提升销售渠道和市场竞争力。

二、产业发展1.农业发展方面,百色市应加大对农业机械化的投入,提高农产品生产的效率和质量。

同时,应加强农产品的加工和销售环节,提高附加值和市场竞争力。

还应鼓励农民参与农业合作社,推动农业产业的社会化经营。

2.旅游业发展方面,百色市应加大对旅游基础设施的投资,提升景区的服务水平和旅游体验。

同时,应加强旅游宣传和推广,吸引更多的游客。

同时,应鼓励当地居民参与旅游业,培养和发展旅游从业人员。

3.电子商务发展方面,百色市应提升互联网基础设施建设,完善电商平台和物流体系。

同时,应加强对电商从业人员的培训和引进优秀电商企业,提升电商运营的能力和水平。

还应鼓励农民参与电商业务,提升农产品的电商销售能力。

三、产业政策1.对于农业产业,百色市应加大对农业科技的支持,引进优质种苗和新技术,提高农产品的产量和质量。

同时,应鼓励农民参加培训班和技术指导,提升农业生产的技术水平。

2.对于旅游业,百色市应提供优惠政策和便利措施,吸引更多的投资和企业进入旅游行业。

2008—2030仙桃市城乡总体规划是由上海同济城市规划设计研究院编制。

作为一个在仙桃有着长久的生活经历并时刻关心其发展的仙桃人,尤其作为一名城市规划专业的学生,在仙桃规划管理局公布相关规划内容后,我便及时阅读了相应的说明书、规划图纸和总规文本。

区域与城镇体系规划这门课程的学习使我对区域规划的相关知识有了一些了解,而仙桃的发展一直是我关注的重点。

综上,基于我对仙桃市了解深度与熟悉度,再结合我这一学期相关专业知识的学习,在解读这一套城乡总体规划时,有了一些自己的理解和想法。

以下内容是我摘录了总规中我所感兴趣的部分,并相应的阐述自己的见解。

不过,毕竟学识粗浅,所以尽管下面所述都是真实想法,但不免会有一些太过肤浅缺乏深度的观点,甚至会存在不少谬误,希望编制总体规划的相关专家原谅,也请老师能够谅解。

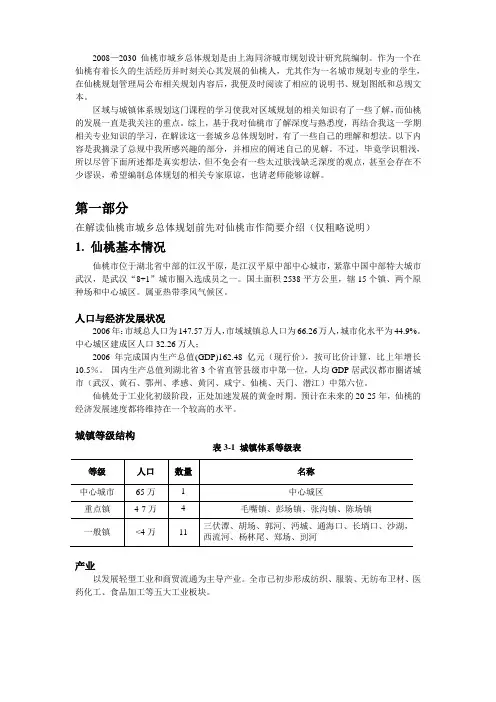

第一部分在解读仙桃市城乡总体规划前先对仙桃市作简要介绍(仅粗略说明)1. 仙桃基本情况仙桃市位于湖北省中部的江汉平原,是江汉平原中部中心城市,紧靠中国中部特大城市武汉,是武汉“8+1”城市圈入选成员之一。

国土面积2538平方公里,辖15个镇、两个原种场和中心城区。

属亚热带季风气候区。

人口与经济发展状况2006年:市域总人口为147.57万人,市域城镇总人口为66.26万人,城市化水平为44.9%。

中心城区建成区人口32.26万人;2006年完成国内生产总值(GDP)162.48亿元(现行价),按可比价计算,比上年增长10.5%。

国内生产总值列湖北省3个省直管县级市中第一位,人均GDP居武汉都市圈诸城市(武汉、黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、仙桃、天门、潜江)中第六位。

仙桃处于工业化初级阶段,正处加速发展的黄金时期。

预计在未来的20-25年,仙桃的经济发展速度都将维持在一个较高的水平。

城镇等级结构表3-1 城镇体系等级表产业以发展轻型工业和商贸流通为主导产业。

全市已初步形成纺织、服装、无纺布卫材、医药化工、食品加工等五大工业板块。

城市发展理论城市是现代社会的核心组织单元,对于经济、社会和文化的发展起着至关重要的作用。

随着时代的发展和人口的增长,城市的规模和功能需求也不断发展演变。

城市发展理论是研究城市演化和规划的基石,旨在探索城市如何发展,并提供指导城市规划和发展的理论框架。

一、城市发展理论的起源与背景城市发展理论的起源可以追溯到城市学的兴起和进化。

城市学是一个跨学科的研究领域,结合了地理学、社会学、经济学和规划学等多个学科的理论与方法。

城市学的发展使得我们能够更好地理解城市的发展趋势和挑战,为城市规划和发展提供理论基础。

二、城市发展理论的主要观点和思想1. 传统城市发展理论传统城市发展理论以城市化和现代化为核心,主要观点包括经济增长、工业化、社会分工和空间结构等方面的变化。

其中,尤以工业化对城市发展的影响最为重要,工业化使得城市成为经济增长和社会发展的中心。

2. 新城市发展理论新城市发展理论关注城市的可持续发展和综合规划,强调环境保护、社会平等和可持续性。

这一理论倡导以人为本的城市规划和发展,促进市民的参与和共享城市资源,提高生活质量和社会公平性。

3. 城市创新与发展理论城市创新和发展理论强调创新和创意对城市发展的重要性。

通过促进科技创新、产业创新和社会创新等方面,推动城市的发展和竞争力。

城市规划和政策应该鼓励和扶持创新产业和创意产业的发展,培养创新人才,激发城市的创造力和创新能力。

4. 城市可持续发展理论城市可持续发展理论强调社会、经济和环境的协调发展。

通过合理规划城市的空间布局、改善城市环境、提高资源利用效率等措施,实现城市发展的可持续性。

这一理论也促进了城市绿色化和低碳化的进程。

三、城市发展理论的应用和启示城市发展理论的应用体现在城市规划和发展实践中,为决策者提供了理论指导和思路。

在城市建设中,应该充分考虑到城市发展的各个方面,如经济、社会、环境、文化等,并通过合理的规划和政策来促进城市的良性发展。

同时,城市发展理论也给我们带来了一些启示。

《驻马店市城市总体规划纲要(2010—2030年)》解读之一2012-04-19来源:驻马店日报作者:规划纲要,面向世界、面向未来、立足天中,以全新的视角、全新的理念,对我市2010—2030年城市发展作出了新的、全面的规划。

从即日起我们将推出《驻马店市城市总体规划纲要(2010—2030年)》解读的系列报道,以满足社会各界对我市城市未来发展的高度关切,并期望广大读者为城市的建设和发展建言献策,共建我们美丽、和谐、幸福的家园。

125 每一个城市都有自己的美好梦想,我们的城市也有一个属于自己美好未来的梦想:通过中心城市组团式发展,努力把驻马店建设成为山城田湖相融、城乡协调共生、水光山色相映,产城融合互动、宜居宜业美丽幸福之城。

高端定位打造区域发展之核城市的发展定位,是城市的灵魂和生命力。

《驻马店市城市总体规划纲要(2010—2030年)》(以下简称规划纲要)面对全球一体化大背景下城市发展的大趋势、大方向,结合我市自然地理、历史文化、城市现状和经济社会大发展的需要,以全新的发展理念,提出了抓住加快中原经济区的发展机遇,以区域统筹和科学跨越为导向,以“三化协调、城乡统筹”为目标,全面协调社会、经济、生态可持续发展,努力把驻马店建设成为“三化”协调、城乡统筹的区域发展之核,现代制造、商贸物流发达的产业集聚之区,山水秀美、天中特色浓郁的宜居宜业之城的城市发展定位。

随着中原经济区建设的加快,中原城市群已形成覆盖全省域的新格局,中原经济区东南部的黄淮四市以及安徽省的淮北、宿州、阜阳、亳州四市普遍发展水平偏低,是中原经济区“三化”战略中重要的开发地区,该板块需要一个强有力的发展极核来引领带动区域发展。

驻马店作为地区中心城市,处于“京广产业带”和“黄淮、京九产业轴”的战略连接点,肩负着发展多种战略产业的重任。

通过积极推进新型城镇化、新型工业化和农业现代化,建立主导产业体系和核心竞争力,大胆探索,先行先试,将成为“三化”协调发展、引领区域发展的增长极核。

城市定位研究与发展战略引言:随着城市化进程的加速,城市竞争日益激烈,城市定位成为了城市发展的关键问题之一、城市定位是指明确城市所拥有的资源、条件和优势,并确定其在区域和全球中的地位和角色,为城市发展提供战略方向和发展路径。

本文将探讨城市定位研究的重要性以及发展战略的具体原则和实施措施。

一、城市定位研究的重要性1.市场竞争需要:城市作为一个具有经济活力和吸引力的综合体,需要通过定位研究来确定自身在市场竞争中的地位和角色,从而提高城市的竞争优势。

2.资源配置需求:城市拥有各种资源,包括人力资源、自然资源、产业资源等,通过定位研究可以明确自身的资源优势和短板,从而更好地进行资源的配置和利用。

3.优化城市发展规划:城市定位研究可以为城市发展规划提供战略指导,明确城市的定位和目标,从而优化城市的规划布局和发展路径。

二、城市定位的原则1.适应性原则:城市定位要与城市自身的实际情况相适应,考虑到城市的地理、经济、社会、文化等方面的特点,不同城市的定位应因地制宜。

2.创新性原则:城市定位要具有一定的创新性,要敢于突破传统的思维和模式,积极寻找新的发展路径和机遇。

3.公正性原则:城市定位要公正合理,不偏袒其中一种利益群体,充分考虑各方的利益,追求城市的普惠性和可持续发展。

三、城市定位的实施措施1.资源分析:对城市的资源进行分析和评估,包括人力资源、自然资源、产业资源等,明确城市的资源优势和短板。

2.竞争优势分析:对城市的竞争优势进行分析和评估,包括产业优势、技术优势、文化优势等,明确城市在市场竞争中的地位和角色。

3.定位策略确定:结合资源分析和竞争优势分析的结果,确定城市的定位策略,包括产业定位、功能定位等。

4.发展规划制定:根据定位策略,制定城市的发展规划,包括经济发展规划、城市建设规划、环境保护规划等,为城市的发展提供具体的指导和方向。

5.推动落实:通过政府、企业和社会的共同努力,推动城市定位的实施,加大投资力度,提升城市的竞争力和吸引力。

位,2008年按常住人口计算的人均GDP达到81233元,以当年汇率折算约为11696美元,已达到中等发达国家和地区水平;在与周边地区重新建立起的经济联系中,作为全国性中心城市的作用早已重新显现。

然而,关于广州中心城市的地位及其作用问题,此前却一直受到多方质疑和担忧的困扰,特别是改革开放初期,广州作为传统计划经济体制下的省会大城市,受当时体制和城市历史包袱等的影响,在珠三角和周边新兴工业城市迅速崛起的竞争中,一度发展曾相对滞后,更使广州对自身城市发展的定位总是显得信心不足。

尽管从80年代初起,广州就已经在全国率先召开了首次关于发挥中心城市作用的研讨会,对广州中心城市的地位、作用广州定位国家中心城市及拓展战略腹地的构想◎ 左 正一、引言:问题的缘起今年初,国务院批准颁布实施的《珠江三角洲改革发展规划纲要(2008-2020年)》(以下简称《纲要》),把广州这个华南第一大城市定位为“国家中心城市”,使广州终于真正拥有了一张“国家名片”,虽稍嫌来迟,然却实至名归。

因为广州作为华南地区最大的经济中心城市,其经济总量规模已经比改革开放前的1978年增长了40多倍,从上世纪的90年代起就一直在国内特大城市中居第三位,2008年全市实现地区生产总值达8216亿多元,30年来平均每年增长高达14%以上;人均GDP更一直居于全国大城市的首摘 要:本文对广州被定位为“国家中心城市”应具备的功能进行了分析,指出要有能影响全国的综合实力和足够的发展空间,即腹地资源。

后者恰是广州发挥中心城市功能作用存在的“软肋”。

文章提出借广州“国家中心城市”新定位的契机,深化广州与泛珠三角的区域合作,拓展八大战略腹地,把广州“建成面向世界、服务全国的国际大都市”。

关键词:广州 国家中心城市 泛珠三角 战略腹地等进行了多方面的探讨①;其后在市有关部门的“广州社会经济发展战略研究”征文中,更提出了广州要“带动区域经济发展”和“成为全国性、国际性城市”等的观点②。

广州南沙新区定位与发展战略研究一、总体战略定位:用40年左右时间,将广州南沙建设成国际智慧海滨城市、粤港澳全面合作的国家级新区、珠三角世界级城市群的新枢纽。

二、四大战略功能解读1 中国南方对外开放的重要海上门户。

南沙要在开放型经济、商贸旅游、航运物流、会展等诸多领域,成为广州国际交往的新平台,成为中国南方对外开放的重要海上门户,成为推动新时期对外开放的重要窗口。

2 粤港澳全面合作的综合试验区。

在粤港澳合作的三大平台中,南沙的区位优势明显,面积最大。

南沙要充分发挥自身优势,多领域、全方位拓展粤港澳合作领域。

第一层面,利用国家实施CEPA先行先试综合示范区的机遇,深入开展专业服务、科技创新与研发设计、教育培训、文化创意及影视制作等领域的全面合作。

积极争取国家和省市的政策支持,使南沙在港澳科技教育文化资源开放中先行先试,将南沙打造成为科技教育文化国际合作特区;第二层面,深化合作领域,从产业领域拓展到文化和社会领域,在经贸科技文化交流、社会管理、公共服务等领域创新合作模式,率先试验,先行先试;第三层面,深化制度接轨,将南沙建设成为粤港澳共享、经济一体、文化交融、制度对接的共同家园。

3 广州科学发展的龙头示范区。

南沙的发展要落实到“打造一个新广州”,在新时期广州发展中起到龙头示范作用。

一方面,要将南沙建设成为广州国际中心城市的“主城功能新区”,共同承担起广州作为国家中心城市的核心功能。

以更大的气魄、更长远的战略眼光,借鉴浦东新区、天津滨海新区等国家级新区的发展思路,将南沙建设成为广州建设国家中心城市的重要支撑,成为广州经济新的制高点和未来经济发展的龙头。

另一方面,要在发展模式、发展动力、社会管理、公共服务创新及城市功能提升等诸多方面率先探索、率先实践,力图突破,通过体制机制创新和政策创新,在经济、社会、生态发展等方面发挥示范引领作用,成为广州建设现代产业体系和宜居城市“首善之区”的示范区。

4 珠三角湾区的宜居家园。

欠发达地区地级城市定位及发展战略研究以甘肃酒泉、嘉峪关为例王莉(兰州城市学院开发处,甘肃兰州730070)[摘要]城市竞争的加剧导致政府对城市定位战略的重视,城市要想获得可持续发展,必须给城市一个明确的定位。

本文强调领会国家的战略意图,明确城市在国家战略格局中所能和应当承担的地位和角色,是新时期城市定位的重要视角。

从这一视角出发,本文通过对甘肃酒嘉城市现状的分析,文章有针对性地审视了酒嘉城市的独特性,提出酒嘉城市对实现国家西北城市定位的具体路径和对策。

[关键词]酒嘉;城市定位;发展战略[中图分类号]F592.0[]A []1005-3115(2012)10-0050-02酒泉、嘉峪关作为甘肃省两个样板城市(下文简称酒嘉),也成为甘肃河西地区政治、经济、文化的中心,占据着各种有利资源,在甘肃地级城市中具有普遍代表性,对这两座城市的成果调查、问题分析以及相关推论,对甘肃其他地区城市发展具有重要的借鉴作用。

一、国家视野下的酒嘉城市地位(一)连接西北的独特区位位于河西走廊的酒嘉地区,地理位置的战略性是它长期的、稳定的,并在区域范围内扮演传统中心城市的根本依托。

而从国家战略全局的角度看,它更是我国最为重要的咽喉之一,处于西北经济与我国南方经济衔接的空间枢纽位置。

人流、物流、信息流等要素在这里汇集,而后再与域外经济体系相连接。

各类设施的枢纽地位则支撑和强化了酒嘉这一联系内外的独特区位。

酒泉市、嘉峪关市作为兰州以西、乌鲁木齐以东承东接西的重要支点,公路、铁路、航空运输四通八达,呈立体交通格局。

2009年,全年铁路客运量130.54万人次,增长10.98%.货运量541.1万吨,下降0.7%;公路货运量2245.47%.下降l5.2%;全年民航旅客吞吐量89604人次,增长38.56%。

随着交通条件的不断改善,嘉峪关在河西作为区域性中心城市的交通地位已基本形成。

(二)河西地区资源富集中心嘉峪关市已探明矿产资源有21个矿种,产地40多处,其中铁、锰、铜、金、石灰石、芒销、造型粘土、重晶石等为本市优势矿产。

潍坊市城市竞争力分析及发展战略定位的开题报告开题报告:潍坊市城市竞争力分析及发展战略定位一、选题背景潍坊市作为山东省的大城市之一,地处黄河下游平原,拥有得天独厚的自然资源和地理位置优势。

随着经济社会的快速发展,潍坊市也面临着新的发展机遇和挑战。

因此,对潍坊市的城市竞争力进行分析和战略定位,具有重要的现实意义和学术价值。

二、研究目的本文旨在对潍坊市的城市竞争力进行全面深入的研究和分析,明确潍坊市在区域经济发展中的地位和作用,并提出相应的发展战略定位和发展对策,为潍坊市发展提供科学的决策依据和参考。

三、研究内容及方法1. 研究内容(1)综合评价潍坊市的城市竞争力,剖析其优势和劣势。

(2)分析潍坊市在地域、产业、人口、资金等方面的竞争状况。

(3)探讨潍坊市在推动城市经济发展、文化建设和公共服务等方面的作用和影响。

(4)提出潍坊市进一步提高城市竞争力的发展战略和对策。

2. 研究方法本研究主要使用的研究方法包括文献调研、数据统计和分析、SWOT 分析、KJ法等定性与定量相结合的方法。

四、论文结构1.引言:研究背景、研究目的和意义、研究内容和方法。

2.潍坊市城市竞争力概述:介绍潍坊市的基本情况、城市竞争力的定义和内涵、国内外城市竞争力研究现状。

3.潍坊市城市竞争力评价:从地理位置、经济实力、科技创新、人口素质和城市环境等五个方面对潍坊市的城市竞争力进行评价。

4.潍坊市城市竞争力分析:从地域、产业、人口和资金等四个方面分析潍坊市的竞争状况,找出其优势和劣势。

5.潍坊市城市竞争力的影响:探讨潍坊市对于区域经济发展、文化建设和公共服务等方面的作用和影响。

6.潍坊市城市竞争力发展战略定位:通过SWOT分析和KJ法等方法,提出潍坊市提升城市竞争力的战略定位和对策。

7.结论:总结研究内容和结论,指出研究的不足之处,并为下一步的研究提出建议。

五、时间安排及预期成果1.时间安排:周数 | 研究内容第1-4周 | 文献查阅与资料收集第5-8周 | 数据统计和分析第9-12周 | SWOT分析和KJ法分析第13-16周 | 撰写论文初稿第17-20周 | 论文修改和完善第21-22周 | 论文检查及打印2.预期成果:本次研究将形成一篇约10000字的论文,旨在全面、深入地研究潍坊市城市竞争力的现状和发展趋势,为进一步提高潍坊市城市竞争力提供科学的决策依据和参考。

《榆林市经济社会发展总体规划》解读②榆林市经济社会发展总体规划(2024-2030年)是榆林市政府制定的长期发展规划,旨在指导榆林市经济社会的可持续发展。

该规划以经济社会发展的目标和主要任务为核心,全面分析了榆林市面临的现状和问题,并提出了相应的发展对策和措施,以实现经济增长、改善民生和保护生态环境的目标。

该规划对榆林市经济社会发展的总体定位是:建设全面小康社会,打造宜居宜业新榆林。

其中,全面小康社会是指在经济、政治、文化、社会、生态文明等各个方面实现全面进步和发展,并在2030年前实现人民群众基本需求的充分满足;宜居宜业新榆林则是指通过促进城乡一体化,发展产业经济和现代服务业,提升人民生活水平和城市化水平,打造宜居宜业的人居环境和发展环境。

在经济发展方面,该规划提出了三大战略支撑:推进产业转型升级,加快农村产业多元化发展,打造现代服务业集聚区。

榆林市将继续发展传统主导产业,如能源、化工和冶金等,并积极发展新兴产业,如新材料、现代农业和生物医药等。

同时,加快农村产业的多元化发展,鼓励农民转变经营方式和发展特色种养产业,提高农民收入。

此外,榆林市还将打造现代服务业集聚区,发展金融、文化、旅游和创意设计等现代服务业,提供更多的就业机会和增加产值。

在民生改善方面,该规划提出了三大目标:增强居民收入,提升教育和医疗水平,改善住房条件。

榆林市将通过增加就业机会,提高农民工收入水平,改善农村居民生活条件,增强居民的收入能力。

同时,榆林市将加大教育和医疗的投入力度,提升教育和医疗服务水平,让更多的居民受益。

此外,榆林市还将加大住房建设的力度,提供适合不同居民需求的住房,并改善居住环境。

在保护生态环境方面,该规划提出了三大任务:推动生态文明建设,加强资源节约和环境保护,促进生态保护与经济发展协调。

榆林市将积极推动生态文明建设,加强生态环境保护和修复,提高资源利用效率,减少环境污染和生态破坏。

同时,榆林市还将加强生态保护与经济发展的协调,推动建设环境友好型企业和循环经济体系,实现经济发展与生态保护的良性循环。

可持续发展视角下的城市蓝线规划编制思路探讨——以佛山市为例李蔚摘要:随着我国城镇化进程的深入推进,河流水系地区生态环境问题、城市防洪排涝水利安全问题日益凸显,在此背景下国家出台《城市蓝线管理办法》,各地纷纷编制蓝线规划。

本文以《佛山市城市蓝线划定规划》为例,分析蓝线建设和管控的现状困境及其成因,探讨城市蓝线规划的编制思路转变,如何在可持续发展的基础上,融入区域生态全局,谋求城市治理综合效益,追求生态、经济、社会、人文等多元目标,并实现部门协同、信息化管理。

关键词:蓝线规划,可持续发展,信息化,佛山市1.背景1.1上层要求:严格城市规划蓝线管理的依据和基础2006年国家层面出台《城市蓝线管理办法》,明确各级城乡规划主管部门负责城市蓝线管理工作;明确城市总体规划层面,应当确定城市蓝线,并明确城市蓝线保护和控制的要求。

此外,国务院于2015年4月印发《水污染防治行动计划》(水十条),明确提出“积极保护生态空间。

严格城市规划蓝线管理,城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积。

新建项目一律不得违规占用水域。

严格水域岸线用途管制,土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求,留足河道、湖泊和滨海地带的管理和保护范围,非法挤占的应限期退出。

(国土资源部、住房城乡建设部牵头,环境保护部、水利部、海洋局等参与)”。

1.2发展趋势:从背水而立到面水而生。

过去的管理中,水体常常作为划分行政边界的自然地物,这一管理惯性难免造成城市建设和管理“以水为界,背水而立”。

滨水地区作为建设用地的边界,无序开发、肆意侵占,严重破坏滨水生态环境。

近年,生态导向、以人为本等可持续发展观念,正渐渐影响城市的建设和管理。

人们逐渐意识到水系不一定是分界线,也可以是两岸联结的纽带,国内外众多成功的案例也印证,营造优美的生态环境、协调滨水地区建设、挖掘水系沿线历史人文资源,有利于激活滨水地区,提升城市的生态品质,体现人文关怀,让城市更具活力和魅力,城市发展由此转向“面水而生”。

低碳城市发展规划的功能定位与内容解析庄贵阳·李红玉·朱守先中国大陆的低碳经济理论和实践,一直共同“成长”,共同进步。

虽然很多城市提出了建设低碳城市的构想,但总体上具有自发性、零散性和尝试性的特点,“学中干,干中学”,尚未形成统一的体系。

国家发改委明确要求五省八市低碳经济试点地区编制低碳发展规划、制定支持低碳绿色发展的配套政策、加快建立以低碳排放为特征的产业体系、建立温室气体排放数据统计和管理体系以及积极倡导低碳绿色生活方式和消费模式,成为低碳实践体系化过程中重要的一步。

作为一个新生事物,中国大陆以低碳为导向城市规划研究刚刚开始,还未形成有效系统的低碳城市规划理论体系和方法。

本文是作者对吉林市、广元市、深圳市等城市低碳发展规划或路线图研究的经验总结,希望能够推动大陆低碳城市建设的理论研究与实践探索。

一、低碳城市发展规划的功能定位低碳城市建设要求对城市建设和碳排放进行有效的规划和管理。

只有对低碳城市发展规划进行深入研究,构建其理论基础,明确低碳城市内涵、定位及其评价指标体系,才能真正将低碳理念落到城市的规划建设实际中。

当前,低碳城市建设实践迫切需要相关理论进行指导,并逐渐系统化。

城市规划应该承担起建设低碳城市的重要角色。

低碳城市发展规划是在特定经济社会发展状况下低碳理念及技术与城市空间规划和城市发展规划相结合,对城市进行空间和发展时序的制度性安排。

编制城市低碳发展规划,可以有效发挥规划的综合引导作用,通过明确城市低碳发展目标,识别确定低碳发展任务,提出具体保障措施,探索城市低碳发展模式。

大陆现行的城市规划体系由三部分构成,其一是城市空间形态规划,是对城市空间资源利用的制度化安排,具有法律效应,在空间安排之前,对城市性质和经济社会主要特征有概要性规定;其二是城市经济社会发展规划,是对城市经济社会功能定位与目标、经济发展模式、产业结构和规模、人口与劳动力、城市公共服务、城市生态建设与环境保护等方面进行整体的发展规划,主要是时序性和目标指向的而非空间性;其三是城乡土地利用规划,是对城市市域土地利用的制度性安排,从用地角度合理配置农业、工业、城市建设、生态保护等方面的土地利用结构,是指标性和空间性的结合。

新疆皮山县城市定位与发展战略研究摘要:城市定位就是对城市未来发展方向、发展目标的拟订,是城市规划建设的重要组成部分。

本文通过对新疆皮山县区域关系、产业和形象等方面分析,从而确定新疆皮山县城市定位。

关键词:皮山县,城市定位,发展战略Abstract: the orientation of the city is the future urban development direction of the draft, the goals, city planning is the important part of the construction. This article through to xinjiang PiShanXian regional relations, industry and image analysis, so as to determine the orientation of the city PiShanXian in xinjiang.Key words: PiShanXian, the orientation of the city, the development strategy一个城市的战略定位,决定了一个城市的发展走向,是对城市未来战略方向、战略目标的规划,确定城市在一定时空范围内占据的角色地位和位置。

而随着全国援疆政策的出台和安徽省援建新疆皮山县的实施,新疆皮山县迎来难得的发展机遇。

为抢抓发展机遇,实现皮山县跨越式发展,需对皮山县新形势的发展定位进行重新再思考,从而为城市制定发展战略、谋划城市布局提供科学依据,在城市发展中起到龙头性和战略性作用。

1.皮山县概况皮山县位于新疆维吾尔自治区的最南端,喀喇昆仑山的北麓,塔克拉玛干沙漠的南缘,与印控克什米尔交界,是一个以维吾尔族为主体,汉族、塔吉克族、柯尔克孜族等12个民族聚居的边境县,边境线长54.5公里,距离首府乌鲁木齐1800公里,境内有全军最高的神仙湾哨卡(海拔5380米)。

一、城市功能演变的回顾与战略规划定位的提出 (2)(一)历史轨迹:从州府治所到安徽省会 (2)(二)历版总体规划确定的城市性质 (2)(三)城市功能的演变与动因 (3)(四)战略规划所提出的城市定位 (3)二、对城市定位焦点问题的再认识 (4)(一)关于区域关系 (4)(二)关于省内关系 (9)(三)关于交通枢纽 (12)(四)关于科教基地 (13)(五)关于制造业基地 (15)(六)关于园林城市 (21)三、城市发展定位 (21)(一)城市发展目标 (21)(二)城市性质职能 (23)专题一:城市发展定位研究一、城市功能演变的回顾与战略规划定位的提出(一)历史轨迹:从州府治所到安徽省会合肥已有两千多年的建城历史。

公元前221年,秦统一全国后,置合肥县、隶九江郡,东汉建安中,合肥曾为扬州治所,其后几易其名。

由于合肥是长江流域的一个航运终点,曾是江淮之间各种货物的转运集散之地,因此商业逐渐发展兴盛,《史记·货殖列传》称“合肥受南北潮皮革鲍(鱼)木输会也”,《汉书·地理志》将合肥与寿春并举,并称作商业都会,自西汉至东汉,经久不衰。

自隋朝开通京杭大运河开通之后,合肥地理位置的重要性大大下降,城市再无大的发展。

从隋至清一直属于庐州府,明清为庐州府治,下辖舒城、无为、六安、巢县、合肥五县,但是并没有形成大的规模,更没有成为地区性的中心城市,一直处在寿春、芜湖、安庆等本地重镇的阴影之下。

辛亥革命后庐州府被撤销,设合肥县。

1945年,抗战胜利后,被确定为安徽省省会。

1949年中华人民共和国成立后设合肥市,为皖北行署驻地;19??年,皖南、皖北两行署合并后,为安徽省省会、省辖市,直至今日。

(二)历版总体规划确定的城市性质⏹1956年规划:合肥市安徽省省会,是全省的政治经济文化中心,将是一座以纺织工业为主的生产城市。

⏹1959年规划:合肥市安徽省省会,是一个以钢铁工业和机械制造工业为中心的综合性工业城市,将成为一个铁路枢纽。

⏹1963年规划:合肥市安徽省省会,将成为以机电工业为主的综合性社会主义工业城市。

⏹1977年规划:合肥市安徽省省会,是我国重要的科教基地和铁路枢纽之一;应充分利用科教基地先进的技术和设备,大力发展电子仪表工业,相应发展轻纺工业。

⏹1994年规划:安徽省省会,全国重要的科研教育基地,华东地区和长江中下游地区重要的中心城市。

(三)城市功能的演变与动因纵观合肥城市的发展历史,今天的合肥实际上是在县城规模的基础上发展起来起来的,历史基础较差。

水运交通是合肥初步形成并兴起的主导因素,后来也正是随着京杭运河的开通,合肥在水运交通体系中的重要性发生了变化,导致合肥的地位不断下降,其后由于其有着“承东启西、联南接北、居皖之中”的重要区位条件而成为安徽省会城市。

合肥第二次的兴起是在成为安徽省会之后。

虽然位于安徽省的几何中心,但是合肥本身的条件并不优越,既不是交通枢纽,也没有矿产资源,可以说,合肥城市的兴盛正是得益于政治地位的变化。

建国以后,随着国家对工业生产的高度重视,大规模投资于工业企业,合肥迅速成长为重要的工业城市。

而70年代中国科技大学、中科院合肥分院等高等院校、科研院所相继迁入合肥,合肥又成为我国重要的科研教育基地之一。

而历版城市总体规划中对城市性质的定位和表述也相应反映了这些合肥发展条件与特征的变化。

随着国家对高等级公路的大量投入,合肥已经成为安徽的高速公路枢纽,各种交通方式齐全,而未来宁西铁路、沪汉蓉高铁的建设,合肥将成为我国长江流域连接东部和西部的重要交通枢纽。

这是未来合肥城市地位与功能的重要变化。

(四)战略规划所提出的城市定位1、三家设计单位的表述⏹同济大学:跨省域的综合服务基地和地带性创业中心;安徽省承上启下的经济中心城市;安徽全省产业沿长江协同发展的组织中心;以人为本,具有综合功能的人居环境。

⏹中规院长江三角洲都市连绵带西端的次级中心城市。

⏹南京大学全球制造业(尤其是家电制造)生产基地,国家重要的科技城市,区域交通枢纽城市,安徽省的政治、经济、文化中心,生态环境优美的现代化园林城市。

2、几个焦点问题(1)区域关系在区域关系上三家设计单位都着重分析了合肥与长江三角洲、长江经济带的关系,认为地处中部的合肥在我国东部向中西部经济辐射的过程可获得良好的发展机遇,但经济腹地受到南京的强势挤压。

三家单位都提出了要融入长江三角洲,接受长江三角洲的辐射。

中规院提出合肥应成为长江三角洲都市连绵带西端的次级中心城市。

而同济大学提出合肥应是跨省域的综合服务基地和地带性创业中心,安徽全省产业沿长江协同发展的组织中心。

(2)省内地位合肥是安徽省会城市,其发展领先于省内其他城市,同济大学和南京大学都提出合肥应该是安徽的经济中心。

而中规院提出合肥与芜湖形成安徽省域经济的两个增长极,形成“双星闪耀”共同推动安徽经济发展。

(3)交通枢纽合肥是安徽公路交通枢纽以及未来的综合性交通枢纽的看法得到了共识,南京大学在城市定位中提出了区域交通枢纽城市。

(4)制造业基地三家单位都着重提出了合肥制造业对城市发展的重要性,其中同济大学提出合肥成为国内甚至是国际制造业基地,中规院提出了“制造业之城”,而南京大学提出了全球制造业(尤其是家电制造)生产基地。

主要的分歧在于制造业的地位不同,是全国性的还是全球性的存在不同看法。

(5)科教基地三家设计单位均注意到了合肥的科研教育实力是未来合肥发展重要优势条件,但在城市定位中只有南京大学明确提出了合肥是国家重要的科技城市。

(6)园林城市合肥作为园林城市得到了广泛认同,同济大学在城市定位中提出以人为本,具有综合功能的人居环境;南京大学则提出了生态环境优美的现代化园林城市。

二、对城市定位焦点问题的再认识(一)关于区域关系1、合肥优越的区位优势未能在以往的发展中得以体现合肥自古便称为“淮右襟喉、江南唇齿、吴楚要冲”,尽管习惯上被称为中部城市,但实际上是长江三角洲的西部边缘城市,南部紧邻长江,也是长江经济带的二级中心城市之一。

市域北部即为江淮分水岭,是我国南方与北方的过渡地带。

具有“承东启西、联南接北”是优越地理区位条件。

但在以往的发展中,合肥如此优越的区位条件似乎并未给合肥经济的发展带来太多的机遇,既不能承东又无法启西,合肥的“过渡区位优势”陷入了纸上谈兵的尴尬境地。

合肥尽管加入了“南京经济协作区”和“长江沿岸中心城市经济协调会”,但并未因此而形成区域协作的局面。

实际上,合肥区位优势之所以未能得到发挥很大程度上是合肥发展的区域条件尚未形成,一方面,东部地区一直处以高度集聚状态,吸引了全国乃至全球的资金、人才、技术等,合肥要素集聚能力明显弱于长三角城市,合肥甚至全省与东部沿海地区在空间上的接近反而使得各种资源都不断的被东部沿海吸引而流失;另一方面,西部地区的经济发展水平较低,武汉、重庆等中西部沿江城市始终未能起到长江经济带核心城市的应有带动作用,地处南京、武汉两大经济区中间的合肥难以获得经济辐射而日趋边缘化。

加之我国东西向的交通干道建设相对滞后,因此东西向的经济联系一直不成气候。

不仅如此,合肥并不是我国目前东西交通的主要交通枢纽,小规模的东西向过境交通无法为合肥城市发展提供动力。

2、有利于合肥发挥区位优势的战略机遇期正在到来从国际形势看,“经济的无国界化”给中国提供了分享资金、技术和市场的大好机会。

而新技术革命和发达国家的新一轮产业结构的升级,使发达国家劳动密集型和技术密集型产业中的劳动、资本密集型的生产环节正在向发展中国家和地区转移,形成了一场全球性的产业转移。

中国由于市场巨大,在资本、劳动力等要素上具比较优势,将成为世界产业转移的重点。

与上个世纪八、九十年代那次珠江三角洲产业转移所不同的是,这次长江三角洲成为转移的重中之重,跨国公司纷纷登陆,特别是台湾、日本等处于经济不景气或市场狭小的国家和地区,都把占据长三角作为未来发展战略的空间基石。

合肥完全可能利用邻近长三角的区位条件,充分发挥在土地、劳动力成本上以及高素质人才的优势,积极参与国际分工和国际竞争,大力发展外资经济,利用国外先进技术、管理经验改造和提升合肥传统产业,再创合肥产业发展新优势。

从国家战略看,国家“西部大开发”和“中部崛起”战略的提出为西部在新世纪的腾飞创造了前所未有的机遇,也为东中部地区的进一步发展开辟了广阔的空间。

从我国产业战略布局已从1980年代开发开放沿海经济带的I型战略,到1990年代上海浦东开发开放带动整个长江经济带的发展而形成的T型战略,在21世纪将进一步发展形成由沿海经济带、长江经济带和西部大开发构成的H型战略。

这将使合肥这一处在东中部结合部的城市获得新的发展动力与广阔的市场需求,成为全国经济战略格局中“承东起西、辐射西部”的关键节点。

3、区域经济格局的变化有利于合肥融入长三角从区域发展形势看,我国三大经济核心区珠江三角洲、长江三角洲、京津唐(环渤海)地区的区域经济一体化和区域经济腹地扩张的趋势十分明显。

如以香港为龙头的珠江三角洲突破旧有区域框架,提出了“泛珠三角”的概念,积极向中西部地区拓展纵深腹地。

与珠江三角洲相比,以上海为龙头的长江三角洲有着优越的区位条件,广阔的腹地依托,良好的工业协作和文化环境基础使得长三角有着更大的发展潜力。

目前也开始了腹地扩张,浙江台州首先加入长三角,安徽马鞍山已经提出加入长三角的申请。

紧邻长江三角洲,与长江三角洲有着紧密联系的合肥也已经正式提出要加入长三角。

区域发展形势的变化有利于合肥迅速实现与长三角的对接,成为长三角城市不仅仅是名称的变化,更意味着合肥可以利用长三角的品牌效应和集聚能力吸引投资,借鉴长三角城市的成功发展经验,与长三角城市的形成直接的产业分工协作,接受长三角的产业辐射与转移。

4、经济实力与辐射能力较弱,尚难以承担作为长江中下游中心城市的职能合肥同发达城市之间的距离在增大济南郑州南京武汉合肥杭州南昌合肥经济影响范围的断裂点分析示意图多公里的距离,1992年对国家长江三角洲地区及沿江地区经济规划的范围包含安徽省的马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、巢湖、池州,并不包括合肥。

即使地处武汉经济区与南京经济区的之间的薄弱地带,合肥也难以成长为类似南京、武汉这样的具有省际意义,能够带动长江经济带发展的的长江中下游中心城市。

5、与南京存在经济腹地的争夺,但有巨大的合作潜力,以合宁跨省城镇群辐射苏皖两省与南京相比,合肥无疑处于绝对弱势地位,甚至是合肥应以为傲的科教基地、园林城市等优势在南京面前也荡然无存。

南京尽管在省内受到苏锡两城市的强势挑战,但在其周边城市中却处于绝对领先的地位,特别是其地处苏皖交界的特殊地理区位,使合肥对安徽沿江城市具有强大吸引力,马芜铜地区实际上可以看作江苏沿江经济带的延伸部分,断裂点分析也表明合肥难以对这些城市产生经济影响。