西方社会学理论的发展脉络

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:11

西方社会学的历史演变和文化影响力一、进入现代社会学时代西方社会学最早的开端可以追溯到十九世纪初期,当时的社会学还被视为哲学及政治经济学的一个分支领域。

但是,通过众多社会思想家的探索和发展,社会学很快逐渐转变成为一门独立的学科。

同时,现代社会学时代的开始标志着一种新型的理性主义方式的到来,它牢固地认为科学方法可以应用于社会领域并有望取得成功。

因此,当现代社会学开始出现时,它的自信和前景确实令人振奋。

二、社会学的形成和发展历程社会学的形成和发展历程可以分为以下四个阶段:1.传统社会学时期(1830-1900年)这一时期最初的社会学思想家们,如孟德斯鸠、孔德、托卡尔、马克斯等人,都致力于建立一种深刻的社会理论,并思考政治、文化和经济等领域的问题。

其中,最具影响力的学派就是法国社会学派和德国伊甸学派。

2.“重新修正”和“道德重建”时期(1900-1930年)这一时期的社会学发展,主要集中在对工业化、城市化、最重要的是对一战后的社会问题的研究,提出了大量批判性社会理论和新兴的社会学领域,如文化、人类学、心理学和技术等各种学科。

3.“自由主义”时期(1930-1960年)这一时期的社会学脱离了前两个时期的“理论较真”,转而更加注重理论的实践和现实问题的解决。

这段时间里还出现了很多新的社会学领域,以满足不断扩大的社会需求,如家庭学、种族learn学、欧洲学等等。

4.后现代主义时期(1960年至今)这是社会学的最新发展阶段,也是症结所在。

这个时期的社会学思想家改变了以往的理论视角,提出了一系列新思路,如认知社会学、精神性自我理论以及性别研究等等。

此外,当代的社会学还注重跨学科交叉学习,加强不同领域学科之间的合作。

三、文化影响西方社会学的演变与文化影响具体体现在以下几方面:1.社会与文化的分析社会学思想家的许多研究都源于对社会及其文化意义的分析。

他们看重社会的发展过程,但是随着当代社会不断变化,他们转而更关注社会中不同群体的文化习惯和价值观。

西社复习资料第一章西方社会学理论产生的历史背景与基本问题第一节1.“社会学”作为一门独立的学科,是1838年孔德提出来的。

2.澳大利亚社会学者马尔科夫•沃特斯指出,社会学宣称是一门独立学科的原因有二:一是它具有一个被广泛公认的理论传统,二是它在方法论上有一种严肃的态度,即以精密的方法论来指导研究。

真正确认这门学科的是理论。

3.理论的特质及其构成(1)经验主义:对社会事实或实践作理论归纳[美]亚历山大:理论就是脱离个别事物的一般化,脱离具体事例的抽象。

[美]乔纳森•特纳:科学理论总是力求超越具体事件和时间的局限。

理论是一般的、基本的、永恒的、普遍的。

总之,都强调理论对社会事实的“一般化”、“抽象”、“概括”、和“总结”功能,认为理论是一种假设、观点、学说、取向、视角、命题或结论。

(2)理性主义理论不能反映真理。

理论的主要作用是解释和预测,判断理论的标准是其解释力和应用范围。

[美]默顿:逻辑上相关联并能推导出实验一致性的命题就是理论。

(探索性研究)沃德:理论就是概念、定义和命题的逻辑演绎—归纳体系,它陈述两个或两个以上经过选择的现象之间的关系,并可由此得出可检验的假设。

(验证性研究)4.“社会学理论”的含义及其构成★(1)社会学理论是对社会学研究对象的一种客观、系统性的总结,是一种高度专业化的科学活动形式,其有别于形而上的思辨和日常知识的推理。

(2)社会学理论的类型,分类:★①一般理论与中层理论:一般理论主张从概括性观念的一般理论到特殊社会事实之研究的理论,又称“巨型理论”,以美国社会学家帕森斯为代表;中层理论主张社会学的研究应该从特定社会事实出发去建立正确而有效的的特定理论,在慢慢地结合许多具有相关性质的特定理论而成概括性的一般理论,又称“微型理论”,以美国社会学家默顿为代表②宏观理论、中观理论和微观理论:宏观理论以整体性的社会现象为解释对象;微观理论关注行动个体之间的互动层面的现象与问题(符号互动论、常人方法学)③描述性理论与解释性理论④正式理论与非正式理论⑤理念性理论与科学性理论⑥直觉性理论与客观性理论就社会学理论的性质和功能而言,其最具代表性的分类是把社会学理论划分为“实质理论”与“工具理论”。

西方社会学理论的发展脉络一、社会学的发展历程1、社会学的起源与三大学术传统的确立孔德最先正式倡导建立社会学,主张以科学方法来研究社会。

其科学方法主要指的是自然科学的方法,其基本精神是强调研究对象的可观察性和研究结果的可证实性或重复性。

孔德认为社会是自然的一部分,人类的知识具有统一性(孔德是从人类智力发展阶段入手来分析人类的历史发展阶段的,因为他认为智力是人类发展的动力与基础。

);神学、形而上学、实证科学是人类一切知识领域都必然经过的三个发展阶段,关于社会的知识也不例外,社会学就是发展到实证科学阶段的社会“科学”或“社会物理学”(社会学,在孔德看来,在各门科学中最为复杂、最需依赖其他科学的发展而得以产生发展,属于最高层次的科学.社会学具有完善地应用实证方法的特点,它把先前的一切科学作为源泉,所有其他学科都为它作了准备。

)。

孔德用社会与自然的统一性以及人类知识的统一性来论证一门有关社会的科学的必要性与可行性,论证自然科学方法推广运用于社会研究中的有效性,不够充分。

斯宾塞在其《社会学原理》等著作中对社会与自然的统一性的思想做了进一步的论证.斯宾塞以生物有机体来类比社会,认为社会是一个有机体。

因此,他把人类社会的发展看成是类似于生物有机体进化的社会有机体的进化。

斯宾塞认为,进化是从相对模糊的、松散的和同质的状态向明确的、紧凑的和异质状态转变的普遍的过程.斯宾塞认为,宇宙的各个部分,不管是有机的或无机的,社会的或非社会的,都受进化定律的支配,这是一条公理。

他认为,“优胜劣汰,物竞天择”是自然和社会进化的动力原则,社会进化如同生物进化,被生存竞争的原则所支配.他明确指出社会与自然生物有机体之间存在着许多相似之处,如生长过程、结构分化、功能分化、相互依赖等,因此完全可以用与生物有机体相同的那些概念、原理和方法来分析人类社会.斯宾塞提出的许多概念,如结构、功能、分化、等仍是宏观社会学中普遍使用的分析工具。

但和孔德类似,他仍然是以社会与自然(生物有机体)之间的统一性、相似性作为社会学这门关于社会的科学赖以成立的理论根据,仍然是以自然科学中的原理与方法搬用于社会过程的方式来建构社会学的概念与命题.孔德的初衷是要建立一门类似于自然科学那样的关于社会的实证的经验科学.然而,无论是孔德还是斯宾塞,都只是热衷于把自然科学原理、方法推广于社会领域。

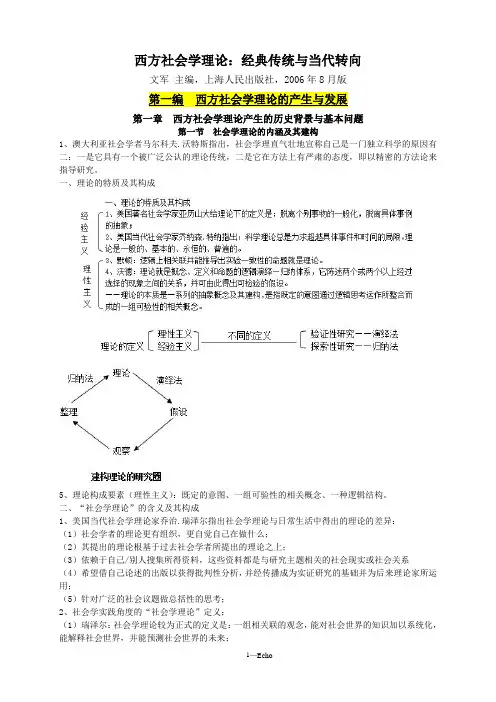

西方社会学理论:经典传统与当代转向文军主编,上海人民出版社,2006年8月版第一编西方社会学理论的产生与发展第一章西方社会学理论产生的历史背景与基本问题第一节社会学理论的内涵及其建构1、澳大利亚社会学者马尔科夫.沃特斯指出,社会学理直气壮地宣称自己是一门独立科学的原因有二:一是它具有一个被广泛公认的理论传统,二是它在方法上有严肃的态度,即以精密的方法论来指导研究。

一、理论的特质及其构成5、理论构成要素(理性主义):既定的意图、一组可验性的相关概念、一种逻辑结构。

二、“社会学理论”的含义及其构成1、美国当代社会学理论家乔治.瑞泽尔指出社会学理论与日常生活中得出的理论的差异:(1)社会学者的理论更有组织,更自觉自己在做什么;(2)其提出的理论根基于过去社会学者所提出的理论之上;(3)依赖于自己/别人搜集所得资料,这些资料都是与研究主题相关的社会现实或社会关系(4)希望借自己论述的出版以获得批判性分析,并经传播成为实证研究的基础并为后来理论家所运用;(5)针对广泛的社会议题做总括性的思考;2、社会学实践角度的“社会学理论”定义:(1)瑞泽尔:社会学理论较为正式的定义是:一组相关联的观念,能对社会世界的知识加以系统化,能解释社会世界,并能预测社会世界的未来;(2)查尔斯.梯利:一个学科的知识发展取决于其产生好的解释的能力;(3)类型学:社会学研究是一项特殊的职业活动,其主要任务就是通过社会实践发现社会结构内在的规律性及其独特性,并使之上升到“理论的”高度。

3、马尔科夫.沃特斯——社会学理论必须符合以下标准:抽象性/说明性/一般性/独立性/专题化/逻辑一致/实质上的有效;4、吉登斯:社会理论是关心人类行为并为一切学科所共享的一种覆盖和跨越所有社会科学的理论体。

5、“社会理论”三标准:以社会及其人类行为为研究对象;对社会的研究方法既是哲学的,又是科学的;理论目标往往是功能性的或批判性的。

6、社会学理论的类型:(1)一般理论 & 中层理论(2)宏观理论 & 中观理论 & 微观理论(3)描述性理论 & 解释性理论描述性理论:重点在详细描述一个事物或现象的形状性质;解释性理论:注重各因素间的相互关系并加以说明一个事物或现象存在或变迁的原因;(4)正式理论 & 非正式理论(5)理念性理论 & 科学性理论(6)直觉性理论 & 客观性理论实质理论:研究者依照既定工作计划与操作方式对经验事实进行研究后所得的一组相关概念,并通过理性与逻辑的运作与建构,来解释或说明被研究的社会事实的一种理论;工具理论:其理论构建是根据一般普遍性的概念,通过纯理智的逻辑运作而产生的理论;8、主流社会学采用假设——演绎法来构建理论,这类方法由四部分组成:(1)提出问题并形成理论观点;(2)依据理论观点作出假设;(3)对假设进行检验;(4)构建并形成理论;这是社会学主流研究模式与理论范式;第二节西方社会学理论产生的思想基础一、西方社会学理论产生的历史背景1、大背景:工业革命使得西方社会由传统农业社会向现代工业社会转变;社会矛盾与冲突空前扩大和激化;2、具体背景:3、其它阐释:(1)美国社会学者约翰逊:西方社会学理论的产生动力有二:一是西方社会经历了“前所未有的复杂的社会变迁”,二是这种变迁获得了来自知识界的有意关注,急剧的变迁有可能提高人们自觉的反复思考社会形式的程度。

现代西方社会学社会学是研究社会现象和社会行为的学科,研究的范围涉及社会组织、社会关系、社会结构、社会文化和社会变迁等方面,具有广泛的应用价值和实践意义。

现代西方社会学源于19世纪末期欧洲的社会变革和思想启蒙运动,经历了不断的发展与演进,形成了多个学派和理论体系,丰富了学科内涵和研究方法,成为当今社会科学领域中最为重要的学科之一。

现代西方社会学的发展历程大致可分为三个阶段。

1. 社会学的起源和早期发展19世纪末期,欧洲经历了大规模的社会变革和思想启蒙运动,社会学等社会科学逐渐成为舆论和学术界的热点。

社会学的起源可以追溯到法国、德国和英国等国的学者,如蒙太古、孟德斯鸠、精神分析学派、康德、黑格尔、马克思等。

这些学者对社会的现象和问题进行了深入的分析和探讨,提出了许多重要的理论和观点,如蒙太古的社会学思想、孟德斯鸠的权力分立学说、马克思和恩格斯的历史唯物主义、马克思主义等。

这一时期的社会学主要关注社会现象和结构的描述和分析,探讨社会形态和发展模式,促进了社会科学领域的发展和繁荣,为近代社会科学打下了坚实的基础。

2.社会学的繁荣与多元化20世纪20年代至40年代,社会学在欧美等国家进入了繁荣期。

这一时期,社会学逐渐发展成为一门成熟的学科,涌现出了许多学派和理论体系,如功能主义、结构主义、符号学派、批判理论、现代化理论等。

与此同时,社会学的研究对象也逐渐多元化,除了关注社会生活的宏观结构和现象,还开始关注社会的微观行为、意义和经验等方面,研究的范围不断扩展和深化。

这一时期的社会学主要致力于对社会问题与现象进行深入的研究和分析,注重理论和实证研究相结合,既关注宏观结构和功能,又关注个体的行为和意义,为解决当代社会问题提供了理论支持和思想启示。

3.社会学的转向和趋势20世纪60年代至80年代,社会学经历了一个从“正统”社会学到“批判”社会学的转向。

这一转向主要指社会学从宏观结构与功能的研究转向对社会权力、异化、文化、性别等问题的批判和探讨,出现了许多新的思潮和流派,如意识形态批判学派、后现代社会学、民族主义研究、女性主义研究等。

西方社会学理论的发展特征及趋势何景熙2012-7-20 14:31:27 来源:《国外社会科学》(京)1995年11期第6-11页一、西方社会学及其理论的产生社会学是一门以人类社会为研究对象的科学。

对于这一简明扼要的定义,社会学界乃至整个社会科学界几乎无人提出异议。

从人类产生的那一天起便有了社会;社会自人类而始这也是不言而喻的道理。

社会一旦出现,人们便开始了认识社会,研究、探索社会进而改造社会的过程。

但是,人们把对社会的认识和研究作为一门科学、一种学问,即以科学的态度和方法来认识和研究社会则发端于产业革命时代的西方。

17世纪的英国革命,18世纪的美国独立战争和法国大革命以及18—19世纪席卷欧洲和北美大陆的产业革命不仅从社会政治制度方面为(自然)科学的自由发展扫清了道路,而且科学研究的成果又很快变成了供人享用的巨大的物质财富。

处在那个时代的人们亲眼目睹了(资产阶级)民主与自然科学和技术的进步所带来的经济和社会的伟大变迁:“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。

”〔1 〕人们(中世纪时期)对神的敬奉一变而为对人的崇尚。

总之,科学改变了一切:从社会的物质生活到人们的精神生活。

生活在这个时代的西方人,特别是那些勤于思考与探索的思想家们自然会提出这样的问题:(自然)科学既然有如此巨大的威力和能量,那么人类何以不能借用自然科学的那一套方法去认识当时自己生于斯长于斯而又认识不清的社会呢?在这些发出疑问的思想家中有勇气者莫过于法国人奥古斯特·孔德了。

这位以宣传实证主义哲学起家的学者终于在1839年首先提出应当以研究自然那样的态度和方法来研究人类社会的观点,并且在他的著作中首次倡导建立一门以社会为研究对象的科学——社会学。

同时孔德还以不懈的努力为社会学奠定了理论基础。

社会学这门科学自孔德而始,后人则尊孔德为“社会学之父”。

因此,与自然科学的许多门类(如物理学、化学、生物学、医学等)相比,社会学毕竟还是一门年轻的科学。

社会学发展史(一)古典社会学理论(classical sociological theory):大约从19世纪30年代到20世纪20年代,是社会学的诞生和形成时期,主要特征是:1.社会学发展的重心在西欧,但20世纪初已经开始转向美国:孔德(Comte,法国人);斯宾塞(Spencer,英国人);滕尼斯(Tonneis,德国人);涂尔干(Durkheim,法国人);韦伯(Webber,德国人);马克思(Marx,德国人)、帕累托(Pareto,意大利人);齐美尔(Simmel,德国人);曼海姆(Mannheim,匈牙利人)。

社会学发展重心由西欧转向美国时期的代表人物有:凡勃伦(Veblen),库利(Cooley),帕克(Park),米德(Mead),托马斯(Thomas).2.使社会学从其他学科中独立出来,尤其是从哲学中独立出来,确立了独特的学科地位,主要表现为有了自己的独特的研究对象和研究方法。

社会学产生的标志也有两种意见。

一种以社会研究方法的转向为标志,比如Garner 就认为社会学起源于马基雅维利(Machiavelli)的《君主论》(the Prince),until the renaissance, most books upheld general notions of normative behavior, were non-empirical, and did not observe, describe and analyze the actual human behavior. Machiavelli included into his book all the violent, fierce, savage, coercive, and even compassionate acts that the ruler implement in order to stay in power. The prince is based on reality-the observations of real people, not just moral ideals. 另外一种意见便是以“社会学”一词的提出为标志,那就是法国社会学家August Comte1838年,在他出版的阐述社会哲学原理的《实证哲学教程》的第四卷中,第一次提出了“社会学”这个新名词。

关于西方社会学理论的历史脉络的研究黄鑫英1 陈育芳2(福州大学,福建 福州 350108)摘要:在结构变迁发生、社会危机加剧以及自然科学兴起的背景下,西方社会学理论的发展经历了经典贡献、现代理论、后现代发展等三个阶段,呈现出综合到分化再到综合的发展特点。

当代社会学理论具有宏观与微观相结合、结构与行动相结合以及实证与人文相结合的演进趋势,并且具有超越二元对立趋向多元整合的倾向。

关键词:产生条件;发展阶段;演进趋势1838年孔德提出社会学(sociology)概念至今,仅仅170余年的历史,社会学获得了迅速发展,西方社会学理论的演进证实了这一特点。

随着社会变迁和社会转型的到来与加剧,西方社会学理论将以更加蓬勃的势头发展下去,并呈现出多元化与相互融合的特点和趋势。

一、产生条件就社会学的出现而言,美国社会学家 D.P.约翰逊提出,社会学的产生动力来自两个方面:其一是“前所未有的复杂的社会变迁”;其二是这种变迁获得了来自知识界的有意关注,因为正是“急剧的社会变迁……有可能提高人们自觉地反复思考社会形式的程度”。

[1]因此,笔者从结构变迁、社会危机、自然科学等角度对西方社会学理论的产生条件进行追溯。

(一)结构变迁英国社会学家吉登斯认为,社会学是剧烈的社会变迁或现代性出现的直接后果之一,而这些变迁的核心就是18和19世纪欧洲发生的“两次大革命”,即英国的工业革命和法国的政治革命。

[2]因此,西方社会学的出现是对因工业文明和民主政治而导致的结构变迁所产生的秩序问题的反应。

18世纪中叶,英国通过圈地运动和扩大国内外市场等方式,对本国人民和殖民地人民进行残酷剥削与掠夺,极大地刺激和推动了资本主义生产的发展,从而完成了资本的原始积累。

在国内外市场不断扩大及商品需求与日俱增的背景下,英国的社会分工得到高度发展,并逐步形成了以机器生产为代表的“工业革命”。

到19世纪30年代,工业革命运动迅速扩大到法国、德国以及其它欧洲国家。

西方社会学史发展史西方社会学可以追溯至18世纪的欧洲,从此陆续出现了一些理论家和思想家,形成了独具特色的社会学发展史。

18世纪,教会转向实证主义思潮,法国社会思想家笛卡尔及其抽象的理念对社会学的发展非常重要,他开创了派思想,重视社会的变化,着眼于社会行为的共性和社会规范的本质,提出社会规范起源于人们的平等性与自由意志,它是一种机制、一种正义,它可以实现游牧民族到城市社会的演变,像法兰克福、卢森堡等学校里,正是笛卡尔主义思想的熔铸,慢慢形成了现代社会学。

19世纪初,欧洲社会学变得尤为盛行,称为「伦敦学派」,其代表人物英国的费尔顿、恩格斯等学者,让英国的社会学理论出现在西方社会学界中。

他们重视社会立法和法律,认为社会是政治、道德和宗教有机结合的产物,社会是一种组织,既要兼顾社会结构和社会机构,也要研究社会关系,而不是研究个人的想法和行为,为后来的重大的理论与研究奠定基础。

19世纪中后期,德国社会学迅速发展起来,比费尔顿派更为系统化,新的理论学派层出不穷,如普鲁士的贝勒、德国哲学家康德和美学家居里和历史学家维斯特多夫等人思想的结合,形成了现代社会学的基本理论体系,探究社会问题的方法也随之显现:通过运用统计学和比较方法,分析社会结构,探讨跨时空的模式,以便解释人类社会发展重要轨迹。

20世纪初,波兰学者契诃夫等人形成了结构——功能主义,是人类行为的模仿和调节。

类似的,意大利社会学家可斯特的观点根植于实证,其认为社会学的目的是掌握和解释社会现象,而不是根据某种狭义的宗教信仰去应用特定解释,揭示出社会的复杂性;美国的文化学习学派则以人文角度出发,着眼于社会发展的根源在于个体的行为,从而更加深刻地把握了人类活动的本质,并发展出更多社会学概念与形式,有利于大家研究社会。

经过数百年的发展,西方社会学体系逐渐完善,理论构建成熟,研究的对象也多元,从理性方法论的应用,到实证调查的深入,为全球社会研究发展起到了重要作用,并为解释世界而存在。

西方社会学理论的发展脉络一、社会学的发展历程1、社会学的起源与三大学术传统的确立孔德最先正式倡导建立社会学,主张以科学方法来研究社会。

其科学方法主要指的就是自然科学的方法,其基本精神就是强调研究对象的可观察性与研究结果的可证实性或重复性。

孔德认为社会就是自然的一部分,人类的知识具有统一性(孔德就是从人类智力发展阶段入手来分析人类的历史发展阶段的,因为她认为智力就是人类发展的动力与基础。

);神学、形而上学、实证科学就是人类一切知识领域都必然经过的三个发展阶段,关于社会的知识也不例外,社会学就就是发展到实证科学阶段的社会“科学”或“社会物理学”(社会学,在孔德瞧来,在各门科学中最为复杂、最需依赖其她科学的发展而得以产生发展,属于最高层次的科学。

社会学具有完善地应用实证方法的特点,它把先前的一切科学作为源泉,所有其她学科都为它作了准备。

)。

孔德用社会与自然的统一性以及人类知识的统一性来论证一门有关社会的科学的必要性与可行性,论证自然科学方法推广运用于社会研究中的有效性,不够充分。

斯宾塞在其《社会学原理》等著作中对社会与自然的统一性的思想做了进一步的论证。

斯宾塞以生物有机体来类比社会,认为社会就是一个有机体。

因此,她把人类社会的发展瞧成就是类似于生物有机体进化的社会有机体的进化。

斯宾塞认为,进化就是从相对模糊的、松散的与同质的状态向明确的、紧凑的与异质状态转变的普遍的过程。

斯宾塞认为,宇宙的各个部分,不管就是有机的或无机的,社会的或非社会的,都受进化定律的支配,这就是一条公理。

她认为,“优胜劣汰,物竞天择”就是自然与社会进化的动力原则,社会进化如同生物进化,被生存竞争的原则所支配。

她明确指出社会与自然生物有机体之间存在着许多相似之处,如生长过程、结构分化、功能分化、相互依赖等,因此完全可以用与生物有机体相同的那些概念、原理与方法来分析人类社会。

斯宾塞提出的许多概念,如结构、功能、分化、等仍就是宏观社会学中普遍使用的分析工具。

但与孔德类似,她仍然就是以社会与自然(生物有机体)之间的统一性、相似性作为社会学这门关于社会的科学赖以成立的理论根据,仍然就是以自然科学中的原理与方法搬用于社会过程的方式来建构社会学的概念与命题。

孔德的初衷就是要建立一门类似于自然科学那样的关于社会的实证的经验科学。

然而,无论就是孔德还就是斯宾塞,都只就是热衷于把自然科学原理、方法推广于社会领域。

在实际建构社会学体系的过程中,她们都就是现构思一种适用于一切领域的一般原理,然后再从这种一般原理中演绎出一套社会学原理。

这种方法,与其说就是像实证的自然科学,不如说更像思辨的哲学。

这就是孔德与斯宾塞思想著作中的一个矛盾。

1895年,迪尔凯姆在《社会学研究方法论》中首次从社会现象本身的特性出发,对实证社会学的研究对象与方法进行了系统的论述。

明确提出社会学的研究对象就是与纯粹个体不同的社会现象或社会事实。

社会事实具有三方面的基本特质,即客观性(外在性)、集体性与强制性。

由于社会事实所具有的这些特征,不可能仅仅通过一种简单的心智分析来给出一个与它完全相符合的观念,只有离开大脑思维本身,通过观察、实验的方式,从事物的外部性质开始,逐步进入到最深的内部性质,才能了解它。

社会学研究的最基本准则就是,要将社会现象当作客观事物来瞧待,解释社会现象的基本方法就就是用社会事实来解释社会事实。

她相信人类活动及社会行为本身,就是受制于外在于人的社会力量的,而这股外在于人的力量,成为了人类生活现实外存在的社会现实,控制与规范了人类行为。

迪尔凯姆批评孔德与斯宾塞都没有真正意识到社会现象的客观性,没有真正地掌握研究社会的方法。

迪尔凯姆对观察、分析、解释、检验社会现象的方法进行了具体的考察,确定了一套切实可行的社会学实证研究方法,从而为社会学奠定了一个真正可靠的理论与方法论基础,使社会学真正成为一门完全独立的科学学科。

迪尔凯姆提出了一套假设——检验的研究步骤来确定两个具体社会现象之间的因果关系。

与迪尔凯姆奠定实证社会学的基础不同,社会学的另一位奠基人物韦伯奠定了诠释社会学的学术传统。

与实证社会学相反,诠释社会学否认自然过程与社会过程完全一致的假说,认为两者之间存在着本质区别。

自然过程的主体就是无意识的物质,而社会过程的主体就是有意识的个人。

个人的行动就是有意义的。

个人赋予自己与别人的行动以某种意义,它不就是单纯地对外界刺激做出反应,而就是根据事物的意义来行动。

社会学家要了解社会现象,就要了解这些现象得以构成的个人行动,而要了解个人行动,就必须了解这些行动所包含的主观意义,而这靠自然科学的那种实证研究方法就是不可能实现的,它必须用一套与之不同的诠释学的方法才能完成。

早期的诠释社会学家并不反对建立一门有关社会的科学的主张,但她们反对对科学作过于狭隘的理解,反对把科学等同于自然科学,主张社会学就是与自然科学不同的人文科学。

作为诠释社会学的奠基人,韦伯认为社会现实从根本上说就是由人们与她们的有意义的社会行动构成的,社会学的对象不就是脱离个人行动的抽象的社会结构,而就是人本身有意义的社会行动。

与迪尔凯姆把社会现实瞧作独立存在的、超越于个人之上的“社会唯实论”观点不一样,韦伯主张“社会唯名论”立场,认为只有个人及其行动才就是实在的,社会只就是用来称谓一群人的名称。

与迪尔凯姆关注社会事实不同,对韦伯来说,社会学应该关注个体相互之间的行动(亦即社会行动),我们必须根据个体对行动赋予的意义,来认识这些行动。

社会行动的本质取决于行动者赋予其上的主观意义,而与行动的外部特征无关。

就就是说,要理解人类行为,必须从人本身出发,探索其行动所具有的主观意义。

研究者要切身处地,感同身受般去理解别人的行动。

韦伯关心的就是行动背后的意向及动机,从其意向去理解行动的意义。

因此,对于社会行动,只能用诠释学中“投入理解”的方法去把握,而不能用自然科学的那种只从外部去观察与分析对象的方法来加以考察。

韦伯对诠释社会学的具体方法进行了系统的分析,提出了一套对诠释社会学来说具有根本指导意义的观点与方法,从而使诠释社会学成为一种不同于实证社会学的新选择。

(理解、价值中立、理想类型)批判理论就是本世纪初形成的第三种社会学取向。

她就是以马克思主义社会理论为基础而形成的一种激进的社会理论思潮。

马克思认为:“每一个社会中的生产关系都形成一个统一的整体”。

马克思以其毕生的精力解剖这个整体,以求揭示这个整体彻底变革的必然性。

法兰克福学派也把资本主义社会瞧作一个整体。

但与马克思不同,它不求对这个整体作认真的分析研究,而就是从个人的角度去认识这个整体的非人性与对个人的压抑。

因而,法兰克福学派不象马克思那样,极力去把握整体运动的自然历史过程,而就是呼吁一种来自外部的否定。

批判理论的基本特征就是强调社会理论的批判性质,强调理论与理论家在改造、变革现实社会中的重要作用,反对那种旨在维护、修补现存社会结构的单纯解释性的科学研究。

在方法论上,早期的批判理论家既反对实证主义的那一套方法,也批判诠释学的方法,认为它们之间虽然存在着对立与差别,但在以下这一点上就是共同的,即:它们都就是把社会现象当做孤立的事实来加以考察与分析。

1930年,霍克海默担任法兰克福社会研究所所长,从此开始以社会批判理论而著称的法兰克福学派的历史。

霍克海默在就任所长时所做的题为《社会哲学的现状与社会研究所的任务》的演说中,明确提出,社会研究所的任务就是建立一种社会哲学,它不满足于对资本主义社会进行经济学与历史学的实证性分析,而就是以“整个人类的全部物质文化与精神文化”为对象而揭示与阐释“作为社会成员的人的命运”,对整个资本主义社会进行总体性的哲学批判与社会学批判。

批判理论家们主张以辨证的“总体分析方法来观察与分析社会现实,即将社会现象置于社会的与历史的总体过程中,从它们在社会的与历史的总体过程中所具有的地位与作用来确定它们的性质、意义,考察它们的产生、变化与发展”。

批判理论由此成为社会理论中独具特色的一个取向。

2、帕森斯的综合及再度分化韦伯的诠释社会学以个人行动作为社会学分析的基本单位,要把各种不同层次的社会结构概念都转换为可理解的行动。

与此相反,实证社会学则把人的行动视为对周围情境的反应,瞧到了客观环境对人的制约或影响,这就是它的长处。

韦伯的观点过于突出了个人行动的主观的一面以及影响个人主观定义的文化理想与价值观,而忽略了行动在其中的情境的作用;而实证社会学则忽视甚至否定了个人主观因素的作用,这就是它的缺点。

帕森斯尝试对社会学的多种研究取向进行整合。

她认为,实证社会学与诠释社会学两种传统都对人类行动的某一方面作出了解释,但都未能对社会行动的结构作出完整的说明,必须把它们综合起来,才能形成一个合理说明人类行动的一般理论。

帕森斯早期的著作《社会行动的结构》一书,就就是她在这方面所做的尝试。

在这本书中,帕森斯提出了它的社会行动理论,认为单位行动包含行动的目标、行动者置身其中并影响目标实现的环境(又可进一步分为手段与条件)、规范取向(行动者在确立目标、选择手段、克服障碍时所遵循的社会标准)三个基本要素,行动就就是个体在物理环境与价值规范两方面的制约下,为实现一定目的所发生的动作与过程。

这显然就是对上述两种社会学行动理论的高度综合。

但就是随着理论分析的不断深入,帕森斯的观点越来越接近斯宾塞、迪尔凯姆而远离韦伯。

在《社会系统》与《行动的一般理论》等著作中,帕森斯逐步发展出一个庞大的“结构功能主义”宏观理论体系,她认为行动理论的分析重点不就是各个单位行动,而就是行动系统,任何单位行动都就是在特定的行动系统中发生的,行动系统包括行为有机体系统、人格系统、文化系统与社会系统等四个子系统。

帕森斯的结构功能主义在20世纪60-70年代的美国乃至西方社会学界取得了近乎霸主的地位。

但就是她的理论很快不久受到了人们的批判,被认为具有如下主要特征或缺陷:(1)过于抽象,缺乏经验基础;(2)过于主张社会过程中客观的层面,忽视主观的层面;(3)注重宏观分析,缺乏微观分析基础;(4)过于强调社会的一致与稳定,忽视强制与冲突;(5)对现实过于乐观,具有保守主义倾向,等等。

针对帕森斯理论体系过于抽象、缺乏经验基础这一缺陷,默顿做了一些补救工作。

她提出了“中层理论”的研究策略,要把功能分析与经验研究结合起来,以经验研究来检验功能分析。

社会冲突理论则就是明确针对结构功能主义过于强调均衡、稳定、一致,忽视社会中的强制与冲突现象而产生与发展起来的,其特征就是强调社会结构的强制性、社会过程的冲突性、社会变迁的普遍性。

社会冲突理论的代表人物有米尔斯、达伦多夫、科塞等人。

符号互动论、常人方法学等理论的出现则可以视为对帕森斯理论过于重视社会客观层面、忽视主观层面的反应。

符号互动论倾向于从“社会唯名论”的立场来瞧社会,主张人们之间的符号沟通过程就是社会过程的基础与实质,个体行动与社会结构都就是人们之间符号互动的产物。