Contrastive Analysis语言学中的对比分析

- 格式:ppt

- 大小:380.00 KB

- 文档页数:1

英汉语言对比研究综述本文对我国百余年来的英汉语言对比研究进行了概述。

阐述了英汉语言对比研究的性质和范围,回顾了我国英汉语言对比研究的历史和现状,讨论了英汉语言对比研究的宗旨和目的,论述了英汉语言对比研究的理论和方法。

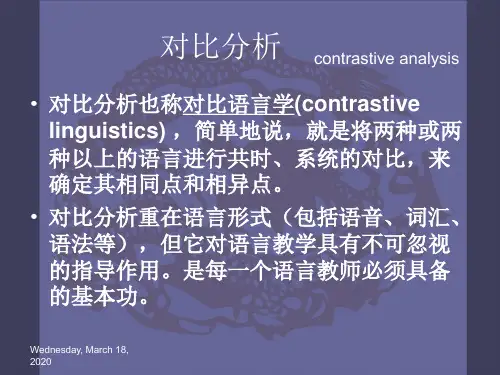

标签:英汉语言对比研究性质范围宗旨目标理论方法一、英汉语言对比研究的性质和范围语言的对比研究又称对比语言学(Contrastive Linguistics)或对比分析(Contrastive Analysis),“是对两种或两种以上的语言进行共时的对比研究,描述它们之间的异同,特别是其中的不同之处,并将这类研究应用于其他有关领域。

”[1](P4)对比分析不同于比较语言学,“比较语言学是历时性研究,它要追溯语言之间的谱系关系;对比分析是共时性研究,它要揭示语言之间的一致性和分歧性——尤其是分歧性。

但是为了说明问题,对比分析有时也不能不谈词源和语言的某些历史演变”[2]。

英汉语言对比研究作为对比语言学的一个方面,主要是对英汉两种语言进行共时的研究,描述它们之间的异同,并将其研究结果应用于其他相关领域。

在揭示其异同及其产生原因时,也会涉及到两种语言的历史演变。

根据索绪尔对微观语言学和宏观语言学的区分,英汉语言对比研究也可分为两大类:微观的研究和宏观的研究。

微观的研究包括对英汉两种语言的内部因素,如语音、词汇、句子、段落、语篇和语法等的对比研究;宏观的研究是从社会文化心理等外部因素对英汉两种语言进行的对比研究。

二、英汉语言对比研究的历史和现状国内的英汉语言对比研究可追溯到1898年出版的《马氏文通》。

该著作虽然被后来的许多学者贬斥为“模仿”之作,但作为第一部在对英汉语言进行系统的对比分析的基础上写成的中国语法著作,拉开了英汉语言对比研究的序幕。

中国英汉语比较研究会第一任会长刘重德把中国的英汉语言对比研究分为三个时期。

[3]第一时期从1898年到1949年。

这一时期,马建忠、黎锦熙、吕叔湘、王力、高名凯等语言学家都曾对英汉语言进行了对比研究,并提出了许多汉语有别于英语的特点。

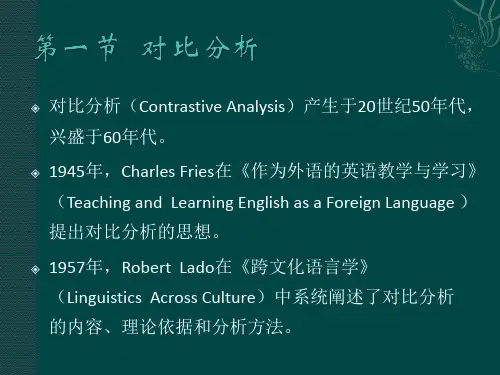

一、对比分析20世纪中期盛行的行为主义心理学认为,学习是一种行为形成或习惯养成的过程,语言行为是由“刺激——反映”才形成的。

语言的发展是一系列的习惯的养成。

同时期的结构主义语言学认为,所有人类的语言都是有层次的,层次性是语言的本质属性之一,语言学应着重研究语言的结构和形式。

行为主义心理学和结构主义语言学的有机结合,产生了对比分析学说(contrastive analysis)。

该学说在二语习得研究的发展历史中意义重大,影响深远。

一般认为Robert Lado的《跨文化语言学》(1957)是第一部探讨具体的对比分析方法的著作。

Robert Lado把外语学习的主要困难归于母语和目的语的差异,认为通过对比两种语言结构的异同可以预测外语学习者的语言错误和困难所在。

根据Lado的对比分析假设,两种语言相似的地方容易产生正迁移(positive transfer),不同的地方产生负迁移(negative transfer)。

差异越大,干扰也越大。

对比分析假设有强式和弱式之分(Ellis,1985)。

强式说是指为了通过对本族语和目的语的系统对比,预测二语习得困难所在;弱式说是在分析学习者所犯错误的基础上,把目标语和目的语的有关结构进行比较,以解释犯错的原因。

20世纪70年代开始,对比假设逐渐失宠。

其原因可归纳为四点:(1)二语习得中很多错误不能用母语干扰解释清楚。

(2)二语习得中有些错误与对比假设的预测结果相矛盾。

(3)对比假设所预测的某些错误根本不会出现。

(4)对比假设的理论基础行为主义学习理论(behaviorist learning theory)后来被人们所抛弃。

二、语误分析由于对比分析难以预测二语可得过程中学习者可能犯的“语言错误”,20世纪60年代末至70年代初,人们便把研究兴趣和重点转移到对二语习得者的语言错误本身的分析。

错误是语言学习过程的重要特征,错误分析(error analysis)使人们将视线从避免错误转移到研究错误上来,从而为研究二语学习过程提供了更直截,更有效的方法。

当代英汉对比研究总论(20090226)导论:1.对比语言学的名称,起源与发展1.1 名称对比语言学(contrastive linguistics)又称对比分析(contrastive analysis)或对比研究(contrastive studies)。

这三个名称经常互相通用,而且某些从事语言对比研究的语言学家认为,这三者之间并没有什么区别。

不过,从这三个名称的字面意义和实际使用情况来看,三者之间还是有一些区别的。

1)对比语言学是语言对比研究这一语言学分支的一个总称,也是一个较正式的名称。

它包括理论与应用两个部分,每个部分又有一般与具体之分。

2)对比研究和对比分析这两个名称从广义的角度来说,可以指任何类型的对比,如政治、经济、文化的对比。

(不单单指语言研究或语言对比)而且,在对比语言学中,对比研究似乎通常用于指具体的理论或应用方面的研究。

然而,对比分析则似乎多用于指应用性的对比研究,有时更是用来特指外语教学中语言难点分析的一种具体方法,即运用语言对比的方法来预测哪些语言现象会在外语学习中对学生造成困难,困难的程度如何,等等。

应该指出,一些语言学家往往倾向于使用三个名称中的某一个作为语言对比就这一语言学分支的总称,或用来指不同概念的对比。

例如,James(1980)的《对比分析》一书主要谈的是偏重于应用的对比语言学的一般理论和应用问题,他也用对比分析这一名称来指各种具体的理论和应用对比。

因此,在阅读有关对比语言学文献时,应注意不同作者对这几个名称的不同用法。

名称使用的不一致可能会导致概念上的混乱。

1.2. 起源人类精神的关系:“不计其数的民族作为人,以各种不同的途径担负着创造语言的任务,而比较语言研究的目地就在于详尽的探索这些不同的途径;倘若忽略了语言与民族精神力量的形成之间的联系,比较语言研究便会丧失所有重大的意义。

(Humboldt 1836; 21。

中译文见洪堡特 1997;16)补充:对比语言学作为一门学科的形成,却是二十世纪以后的事情。

contrastive analysis名词解释题Contrastive analysis (对比分析) is a linguistic theory that aims to predict and explain the difficulties a learner may encounter in acquiring a second or foreign language by comparing the similarities and differences between the learner's native language and the target language.1. Contrastive analysis suggests that language transfer occurs when a learner transfers linguistic elements or patterns from their native language to the target language.对比分析认为,语言迁移是指学习者将自己的母语中的语言元素或模式转移到目标语言中。

2. The contrastive analysis hypothesis suggests that similarities between the native language and the target language facilitate language learning, while differences may result in errors or difficulties.对比分析假设指出,母语与目标语之间的相似之处有助于语言学习,而差异可能会导致错误或困难。

3. For example, in contrastive analysis, if a learner's native language uses a subject-verb-object word order, they may have difficulty understanding and producing sentences ina target language that has a different word order, such as subject-object-verb.例如,在对比分析中,如果学习者的母语使用主谓宾的语序,他们可能会在目标语言中产生困难,因为目标语言的语序可能是主宾谓。

对比语言学与比较语言学概述作者:陈迪来源:《当代教育理论与实践》 2014年第10期陈迪(湖南科技大学外国语学院,湖南湘潭 411201)摘要:在语言学习中, 常见“语言对比”和“语言比较”之类的说法,那么,“对比语言学(Contrastive Linguistics )”与“比较语言学(Comparative Linguistics)”这两个语言学学科之间,有何区别?结合这两个学科的定义,来说明对比语言学与比较语言学的区别。

作者指出,由于汉语与西方语言之间的重大差异,现实条件的限制,更适合进行对比语言学的研究并将其用于指导外语教学。

关键词:对比语言学;比较语言学;对比;比较;外语教学中图分类号:H08文献标志码:A文章编号:1674-5884(2014)10-0180-02作为语言学中的两个重要分支,对比语言学和比较语言学均着重于对两种或两种以上的语言进行研究,并对其他有关领域的发展产生了深远的影响。

弄清楚这两个语言学学科之间的区别,明确以后的研究方向,并将其应用于指导外语教学,对语言学习者至关重要。

近年来国内外关于对比语言学和比较语言学的研究可谓是硕果累累。

在国外,20世纪50年代后期由拉多出版的《跨文化语言学(Linguistics Across Cultures)》,引发了当时人们对比较语言学的关注。

美国学者詹姆斯(Carl James) 的《对比分析》,德籍英国学者哈特曼(Reinhard R.K.Hartmann)的《对比篇章学》和波兰学者菲齐亚克(Jacek Fisiak)主编的《对比语言学的理论问题》这3部著作从不同层面突破了原先的“对比分析” 的狭隘视野,为新生的对比语言学开拓了广阔的天地[1]。

在国内,吕叔湘先生于1977年作的《通过对比研究语法》报告,让对比语言学在国内迅速发展起来。

国内许多学者在这方面都颇有研究。

许余龙1992年在上海外国语学院学报发表了《对比语言学的定义和分类》,2010年在外语教学期刊上发表了《语言的共性、类型和对比——试论语言对比的理论源泉和目的》。