铝和氢氧化钠溶液反应实验

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:3

2铝与氢氧化钠溶液的反应和计算铝与氢氧化钠溶液的反应是铝与氢氧化钠生成氢气和氢氧化铝的反应。

该反应可以用以下化学方程式表示:2Al+2NaOH+6H2O→2Na[Al(OH)4]+3H2在此反应中,每一物质的摩尔比例如下:2:2:6:2:3首先,让我们来了解一下铝和氢氧化钠的性质。

铝是一种具有良好导电性和导热性的金属元素,可以通过电解或热还原法从其矿石中提取。

它与氧化剂反应时会发生剧烈燃烧,并产生高温。

氢氧化钠,也称为烧碱或苛性钠,是一种强碱,能够与酸中和并产生盐和水。

当铝与氢氧化钠溶液反应时,铝表面生成一层氢氧化铝的保护层,防止进一步反应。

这是因为氢氧化铝的溶解度相对较低,形成的氢氧化铝保护层能够隔离剩下的铝与溶液中的氢氧化物之间的接触。

然而,当反应物中水氧化钠的浓度较高时,反应将会继续进行。

在此条件下,氢氧化铝保护层不再有效,铝与溶液中的氢氧化物直接反应生成可溶性的四氢合铝酸钠(Na[Al(OH)4])。

此外,反应中还会产生氢气(H2)。

氢气是一种无色无味的气体,具有可燃性。

在铝与氢氧化钠反应中,氢气是一个重要的副产物,并且常常用于作为实验室中的试剂或工业生产中的原料。

为了计算反应的摩尔消耗和生成物的生成量,我们需要根据反应物的摩尔比例和已知物质的数量来进行计算。

假设我们有1 mol的铝和1 mol的氢氧化钠溶液。

根据反应方程式的摩尔比例,1 mol的铝需要与1 mol的氢氧化钠和3 mol的水反应。

而1 mol的氢氧化钠需要和1 mol的铝以及3 mol的水反应。

因此,根据反应方程式的摩尔比例,我们可以得出以下计算结果:对于铝:铝消耗:1 mol氢气生成:1.5 mol对于氢氧化钠:氢氧化钠消耗:1 mol氢氧化铝生成:1 mol因此,根据反应方程式的摩尔比例和已知物质的数量,可以得出以上摩尔消耗和生成物的结果。

在实际反应过程中,氢氧化铝的生成速率可能较慢,并且部分铝可能会剥落保护层,导致与氢氧化钠溶液中的氢氧化物再次反应。

铝与氢氧化钠反应实验引言:铝(Al)是一种常见的金属元素,它被广泛应用于建筑、航空航天等领域。

而氢氧化钠(NaOH),也称为烧碱或苛性碱,是一种强碱,常用于化学实验和工业生产中。

本篇文章将探讨铝与氢氧化钠反应的实验过程与结果。

实验目的:1.观察和描述铝与氢氧化钠反应的现象;2.验证铝与氢氧化钠反应是否会产生氢气。

实验材料:1.铝片或铝粉;2.氢氧化钠固体或溶液(浓度可根据需要调整);3.试管或烧杯;4.试管架和夹子;5.酒精灯或Bunsen燃烧器。

实验步骤:1.准备铝样品:如果使用铝片,将其切割成小块或粉末。

如果使用铝粉,先确保其颗粒大小均匀。

2.准备氢氧化钠溶液:将适量的氢氧化钠固体加入适量的蒸馏水中,搅拌溶解。

可以根据需要调整溶液的浓度。

3.将氢氧化钠溶液倒入试管或烧杯中,放置在试管架上。

4.将铝样品加入氢氧化钠溶液中,可以使用试管架上的夹子固定铝样品。

5.观察实验现象:当铝样品与氢氧化钠溶液接触时,会立即产生气泡,并伴有一定的气体释放声音。

气泡的数量和反应速度可以作为反应进行的指标。

6.记录实验结果:观察反应继续进行的时间,并记录下气泡的数量和反应的剧烈程度。

实验结果:铝与氢氧化钠反应会产生氢气,快速放出,伴有气体释放声音。

反应的化学方程式可以表示为:2Al + 2NaOH + 6H₂O → 2Na[Al(OH)₄] + 3H₂其中,Al代表铝,NaOH代表氢氧化钠,Na[Al(OH)₄]代表铝酸钠,H₂代表氢气。

这是一个可逆反应,也就是说,氢氧化钠溶液中的铝酸钠可以进一步被酸分解产生铝和氢氧化钠。

实验讨论:1.铝与氢氧化钠反应的剧烈程度与铝的形态有关,细粉末形式的铝反应会较为剧烈。

这是因为铝粉末与氢氧化钠溶液接触面积大,反应速度快,气体释放更多。

2.氢氧化钠溶液的浓度也会影响反应的剧烈程度。

浓度越高,反应越剧烈。

3.实验过程中产生的氢气是无色无味的气体,但是要注意不要过量产生氢气,以免引起爆炸等危险。

铝和氢氧化钠反应生成氢氧化铝【摘要】铝和氢氧化钠反应生成氢氧化铝是一种常见的化学反应。

在这个反应中,铝与氢氧化钠反应,生成氢氧化铝。

反应过程是铝与氢氧化钠生成氢氧化铝和氢气。

生成物的性质是固体的氢氧化铝和气体的氢气。

实验条件通常是在室温下进行,反应较为剧烈。

可能的应用包括制备氢氧化铝和制备氢气等。

实验数据显示产物的量与反应物的量成正比。

通过实验结果可以确定铝和氢氧化钠反应生成氢氧化铝的化学方程式和生成物的性质。

【关键词】铝、氢氧化钠、氢氧化铝、反应过程、生成物性质、实验条件、可能的应用、实验数据、实验结果1. 引言1.1 铝和氢氧化钠反应生成氢氧化铝铝和氢氧化钠反应生成氢氧化铝是一种常见的化学反应。

在这个反应中,铝与氢氧化钠发生化学反应,产生氢氧化铝作为生成物。

这个反应通常发生在水的存在下,因为氢氧化钠是一种强碱,可以在水中完全电离成氢氧化根离子和氢氧化钠离子,而铝则能够与氢氧化钠反应生成氢氧化铝并放出氢气。

这个反应过程可以描述为:2Al(s) + 2NaOH(aq) + 6H2O(l) → 2Na[Al(OH)4](aq) + 3H2(g)在这个反应中,铝从固体状态转化为氢氧化铝的离子形式,同时放出氢气气体。

所以在实验室中进行这个反应时,会观察到气泡产生并且溶液中形成白色沉淀,即氢氧化铝。

这种生成物具有一定的物理和化学性质,可以在实验条件下进行进一步的分析和研究。

铝和氢氧化钠反应生成氢氧化铝的实验条件可以根据需要进行调整,以控制反应的速率和产物的纯度。

这种反应在实验室中有着广泛的应用,可以用于制备氢氧化铝以及其他铝相关化合物。

通过分析实验数据,可以得出结论并验证这个反应的产物和反应过程。

2. 正文2.1 反应过程铝和氢氧化钠反应生成氢氧化铝的反应过程是一个重要的化学反应,其化学方程式为:2Al + 2NaOH + 6H₂O → 2Na[Al(OH)₄] + 3H₂↑在这个反应过程中,铝和氢氧化钠在水的存在下发生置换反应,生成氢氧化铝和氢气。

铝与氢氧化钠的反应铝与氢氧化钠的反应是一个必要的化学过程,可以从熔融的溶液中分离铝,并将铝以固形的形式结晶出来。

这种反应也被称为电解沉淀法。

该反应的原理是,电流会融化铝金属,使其能够以固体的形式沉淀到底部,而氢氧化钠溶液则可以加速电解反应的进程。

首先,需要准备一个电解池,其中放入氢氧化钠溶液和纯铝金属。

接下来,在电解池中加入电流,电流会穿过纯铝金属产生热量,热量会熔融铝金属,转变成一种无固体形态的铝熔体。

在该熔体的底部,就会形成粘稠的电解析出液,这种液体由氢氧化钠和氧化铝组成,它们会发生一系列化学反应,使铝熔体中铝在氢氧化钠中溶解,排出氣体,也就是二氧化碳和氟。

在同一时间,氢氧化钠溶液会起到催化作用,使氧化铝析出沉淀,沉淀到底部,形成一块块铝沉淀。

在该过程中,如果氢氧化钠溶液的浓度太过高,氢氧化钠会起到堵塞作用,阻碍析出沉淀的形成,甚至使铝的沉淀块松动,析出量减少,所得的沉淀不耐腐蚀。

因此,为了使沉淀的析取效果最佳,操作中最好把氢氧化钠溶液浓度保持在适当的范围内,一般浓度要低于4mol/L。

此外,为了保证铝的析出量,通常要准备一种导电剂或表面活性剂,以改善铝的电解效率。

一般来说,最常用的是一种含有氯的有机添加剂,比如苯甲醯氯化物或苯甲醛磷酸酯,可以提高电解的析出量。

在操作过程中,冷却系统也是必不可少的,冷却系统可以使沉淀结晶的区域保持低温,这样就不会因为氢氧化钠浓度太高而产生析出异常。

当温度过高时,电解沉淀异常也会发生,所以冷却系统也是使用电解沉淀法精炼铝时必不可少的一项技术。

铝与氢氧化钠的反应是一个必要的化学过程,可以有效地分离出结晶形式的铝。

然而,当氢氧化钠浓度过高,表面活性剂或导电剂不足时,可能会阻碍析出沉淀的形成,而反应的效果也会受到影响,当操作时,一定要注意这些因素,并保持适当的操作参数,才能获得较好的精炼效果。

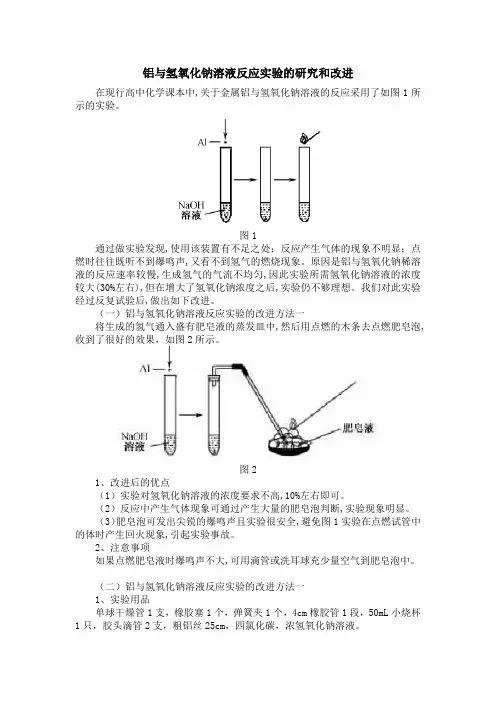

铝与氢氧化钠溶液反应实验的研究和改进在现行高中化学课本中,关于金属铝与氢氧化钠溶液的反应采用了如图1所示的实验。

图1通过做实验发现,使用该装置有不足之处:反应产生气体的现象不明显;点燃时往往既听不到爆鸣声,又看不到氢气的燃烧现象。

原因是铝与氢氧化钠稀溶液的反应速率较慢,生成氢气的气流不均匀,因此实验所需氢氧化钠溶液的浓度较大(30%左右),但在增大了氢氧化钠浓度之后,实验仍不够理想。

我们对此实验经过反复试验后,做出如下改进。

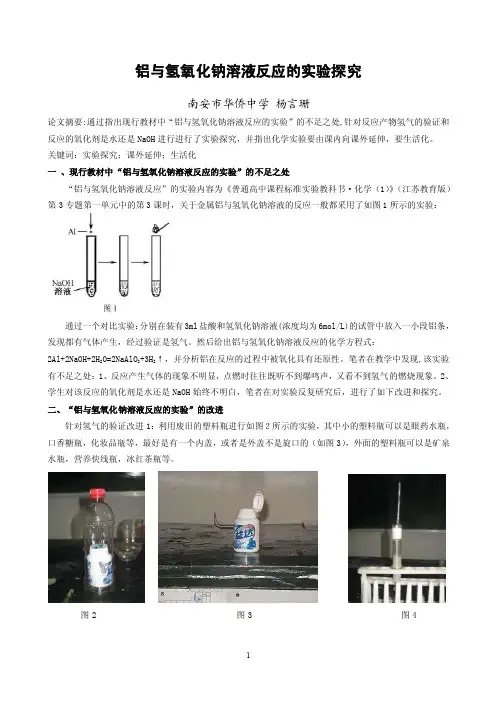

(一)铝与氢氧化钠溶液反应实验的改进方法一将生成的氢气通入盛有肥皂液的蒸发皿中,然后用点燃的木条去点燃肥皂泡,收到了很好的效果,如图2所示。

图21、改进后的优点(1)实验对氢氧化钠溶液的浓度要求不高,10%左右即可。

(2)反应中产生气体现象可通过产生大量的肥皂泡判断,实验现象明显。

(3)肥皂泡可发出尖锐的爆鸣声且实验很安全,避免图1实验在点燃试管中的体时产生回火现象,引起实验事故。

2、注意事项如果点燃肥皂液时爆鸣声不大,可用滴管或洗耳球充少量空气到肥皂泡中。

(二)铝与氢氧化钠溶液反应实验的改进方法一1、实验用品单球干燥管1支,橡胶塞1个,弹簧夹1个,4cm橡胶管1段,50mL小烧杯1只,胶头滴管2支,粗铝丝25cm,四氯化碳,浓氢氧化钠溶液。

2、实验装置(见图3)图3 改进的实验装置图4 翻转的实验装置3、实验方法及实验现象(l)按图3将仪器装好,然后打开弹簧夹,用一支胶头滴管将四氯化碳从胶管上方滴加到单球干燥管中(加人四氯化碳的目的是封住铝丝团,暂时不让其与氢氧化钠发生反应),直到将粗铝丝团浸没1cm左右;用另一支胶头滴管将浓氢氧化钠溶液从胶管上方滴加到单球干燥管中,直到将其余下空间加满为止。

(2)将图3整个装置上下翻转过来,使下部的胶管放在烧杯的上方,见图4。

由于四氯化碳的密度大于浓氢氧化钠溶液,此时可以观察到四氯化碳在下方,浓氢氧化钠溶液在上方,并和插在橡胶塞上的粗铝丝相互接触开始发生反应并产生气体。

铝与氢氧化钠溶液反应的实验探究南安市华侨中学杨言珊论文摘要:通过指出现行教材中“铝与氢氧化钠溶液反应的实验”的不足之处,针对反应产物氢气的验证和反应的氧化剂是水还是NaOH进行进行了实验探究,并指出化学实验要由课内向课外延伸,要生活化。

关键词:实验探究;课外延伸;生活化一、现行教材中“铝与氢氧化钠溶液反应的实验”的不足之处“铝与氢氧化钠溶液反应”的实验内容为《普通高中课程标准实验教科书·化学(1)》(江苏教育版)第3专题第一单元中的第3课时,关于金属铝与氢氧化钠溶液的反应一般都采用了如图1所示的实验:通过一个对比实验:分别在装有3ml盐酸和氢氧化钠溶液(浓度均为6mol/L)的试管中放入一小段铝条,发现都有气体产生,经过验证是氢气。

然后给出铝与氢氧化钠溶液反应的化学方程式:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,并分析铝在反应的过程中被氧化具有还原性。

笔者在教学中发现,该实验有不足之处:1、反应产生气体的现象不明显,点燃时往往既听不到爆鸣声,又看不到氢气的燃烧现象。

2、学生对该反应的氧化剂是水还是NaOH始终不明白,笔者在对实验反复研究后,进行了如下改进和探究。

二、“铝与氢氧化钠溶液反应的实验”的改进针对氢气的验证改进1:利用废旧的塑料瓶进行如图2所示的实验,其中小的塑料瓶可以是眼药水瓶,口香糖瓶,化妆品瓶等,最好是有一个内盖,或者是外盖不是旋口的(如图3),外面的塑料瓶可以是矿泉水瓶,营养快线瓶,冰红茶瓶等。

图2 图3 图4改进的思路和理论依据:经过反复讨论和思考后发现,利用图1实验效果不好的主要原因一是试管开口太大,且生成气体的同时大量逸出,难以把气体富集起来;二是氢氧化钠浓度不够,产生气体太少。

针对这两点,先用小塑料瓶把氢气富集起来,考虑到实验中瓶盖可能飞出吓到学生,具有腐蚀性的氢氧化钠溶液可能溅出,就在外再套了一个剪了洞的大塑料瓶。

实验器材和药品:塑料瓶两个(大小不一),玻管,铝箔,氢氧化钠溶液,酒精灯火柴实验步骤及现象:先将一小段玻管插入小瓶外壁,向瓶中加入几小片铝箔,再倒入10ml左右的氢氧化钠溶液,扣上瓶盖,将小塑料瓶放入已剪好洞的大塑料瓶中,在酒精灯上点燃气体,可以听到尖锐的爆鸣声。

铝和氢氧化钠溶液的离子方程式一、概述铝和氢氧化钠溶液的反应是化学课程中常见的实验,也是研究离子方程式的一个重要案例。

通过观察这一反应过程,可以深入了解溶液中离子的生成和消失,从而帮助学习者理解化学反应的机理和原理。

本文将围绕铝和氢氧化钠溶液的离子方程式展开讨论,希望能够为读者提供清晰的解释和全面的知识。

二、铝和氢氧化钠溶液的反应过程1. 实验现象描述在实验过程中,将铝箔片加入氢氧化钠溶液中,可以观察到产生氢气气泡并产生白色的固体沉淀。

2. 反应方程式根据实验观察到的现象,可以得到铝和氢氧化钠溶液的反应方程式如下:2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑3. 反应机理解释铝和氢氧化钠溶液的反应是一个复杂的化学反应过程。

铝在氢氧化钠溶液中发生了还原反应,生成了氢气和四羟合铝酸钠。

在这个过程中,氢氧化钠溶液起着催化剂的作用,加速了铝的还原反应。

三、铝和氢氧化钠溶液的离子方程式1. 铝的离子方程式铝在反应过程中发生了氧化还原反应,其离子方程式可以表示为:2Al(s) → 2Al3+(aq) + 6e-2. 氢氧化钠的离子方程式氢氧化钠在水中完全离解成氢氧根离子和钠离子,其离子方程式可以表示为:NaOH → Na+(aq) + OH-(aq)综合以上铝和氢氧化钠溶液的离子方程式,可以得到完整的反应离子方程式如下:2Al(s) + 2Na+(aq) + 2OH-(aq) + 6H2O(l) → 2Na+(aq) +[Al(OH)4]-(aq) + 3H2(g)通过上述离子方程式的推导,可以清晰地了解铝和氢氧化钠溶液的反应机理和离子变化过程。

这一过程不仅有利于加深学习者对化学反应原理的理解,还对于工业生产和实验室实践具有一定的指导意义。

四、总结通过对铝和氢氧化钠溶液的离子方程式展开讨论,我们可以看到化学反应过程的复杂性和多样性。

离子方程式的推导不仅有利于深入理解化学反应的机理,还可以为相关研究和实践提供重要的参考。

铝和氢氧化钠溶液反应

铝和氢氧化钠反应方程式为:2Al+2H2O+2NaOH==2NaAlO2+3H2↑。

反应的现象:白色固体溶解,固体表面有气泡产生,在铝与氢氧化钠的反应过程中,铝是还原剂,水是氧化剂,氢氧化钠既不是氧化剂也不是还原剂。

氢氧化钠可以腐蚀玻璃,那为什么氢氧化钠可以放在玻璃瓶里了?

首先,氢氧化钠溶液可以盛放在用橡皮塞的玻璃瓶中,而不能使用玻璃塞,因为玻璃塞磨口处表面粗糙,有二氧化硅与氢氧化钠发生反应:

SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O,硅酸钠有粘性,会黏住瓶口。

而玻璃瓶是成型的玻璃,内壁光滑,一般情况下,反应表面进行得很慢,对瓶子的影响几乎不记,于是可以用玻璃瓶放盛放氢氧化钠溶液。

氢氧化钠放热时对人体有害,冷却后倒掉了还有害吗?

氢氧化钠没残留毒性的,主要是腐蚀性比较强。

其不挥发,溶解放热产生的气体是水蒸气,无毒。

建议不要随便导入下水道和池塘河流中,可以用醋中和。

氢氧化钠溶液遇到铝会产生氢气,不仅腐蚀合金管道,氢气遇到火星还容易爆炸。

铝与氢氧化钠反应的速率实验引言:反应速率是描述反应进行程度快慢的物理量,它与反应物浓度、温度、催化剂等因素有关。

本实验主要研究铝与氢氧化钠反应的速率,并通过控制实验条件来分析实验结果。

实验设计:实验所需材料:1. 铝粉2. 磁力搅拌器3. 氢氧化钠溶液4. 量筒、试管、烧杯等实验玻璃器皿5. 温度计6. 计时器实验步骤:1. 准备工作:将所需器材清洗干净,并做好防护措施,如佩戴实验手套、护目镜等。

2. 精确称取一定质量的铝粉,称量后放入试管中。

3. 准备一定浓度的氢氧化钠溶液,如1mol/L,量取一定体积的氢氧化钠溶液,装入烧杯中。

4. 将试管放入磁力搅拌器中,开启搅拌器并调至适当速度。

5. 将试管中的铝粉与烧杯中的氢氧化钠溶液混合,开始计时。

6. 观察反应的进行情况,并记录反应时间。

7. 反应结束后,关闭磁力搅拌器,观察产物的性质。

注意事项:1. 在整个实验过程中要保持安全操作,注意防护。

2. 铝粉在空气中容易氧化,因此在称取铝粉后要尽快放入试管中,避免氧化反应的干扰。

3. 实验操作过程中要严格控制条件,如反应浓度、温度等,确保实验结果的可靠性。

结果与讨论:通过对铝与氢氧化钠反应速率的实验,可以得出以下结论:1. 反应时间与铝粉质量相关,质量越大,反应时间越长。

2. 反应速率与氢氧化钠浓度相关,浓度越高,反应速率越快。

3. 温度对反应速率也有影响,温度升高可以加快反应速率。

实验中的控制变量:1. 反应浓度:在实验中保持氢氧化钠溶液的浓度不变。

2. 温度:在实验过程中保持恒定温度。

实验中的随机变量:1. 反应时间:由于实验时人的主观操作等因素,存在一定的随机误差。

2. 实验器材的误差:由于器材的制作和使用等原因,存在一定的误差。

实验结论:通过实验可以得出铝与氢氧化钠反应速率受到铝粉质量、氢氧化钠浓度和温度等因素的影响。

在一定条件下,可以通过调整这些因素来控制反应速率。

此外,实验结果还表明反应速率与活化能也有关系,可以进一步研究探索。

铝和氢氧化钠溶液反应的实验探究摘要:通过铝与氢氧化钠溶液反应的事实,探究反应的实质,传授控制实验变量的对比实验法。

关键词:探究;实验;学习方法

普通高中课程标准实验教科书人教版化学必修(1)第三章“金属及其化合物”第一节金属的化学性质中铝与氢氧化钠溶液的反应。

课本中首先做一个对比实验:分别在装有5ml盐酸和氢氧化钠溶液的试管中放入一小段铝片,发现都有气体产生,经过验证是氢气。

然后给出铝与氢氧化钠溶液反应的化学方程式:

2al+2naoh+2h2o=2naalo2+3h2↑,并分析铝在反应的过程中被氧化具有还原性。

内容很简单,如果在传统教学中教师教到这种地步会强调让学生记住此方程式即可,然而新课程的理念是以全面提高每一个学生的科学素养为核心,要求教师在教学中应面向全体学生,立足学生发展,体现学科本质,突出科学探究,促进学生全面素质的提升。

为此在安排此节教学时采用探究式教学为主的教学方法,探究点生成:在铝与氢氧化钠溶液反应中铝做了还原剂,从化合价角度分析氢氧化钠和水做的是氧化剂,那是不是意味着铝单独和水以及铝单独和氢氧化钠反应呢?于是设计实验进入实验验证环节。

一、进行铝和水的反应

在一只大试管中加入5 ml水并滴加两滴酚酞试液,将一条宽1 cm 长3 cm一面用砂纸打磨的铝片加入试管中,观察现象:无明显变化。

然后用酒精灯加热煮沸,在打磨过表面粗糙的一面有大量气泡

产生,光滑的一面无明显变化,溶液变成浅红色。

将生成的气体通入到肥皂液中用燃着的木条接近气泡有轻微的爆鸣声。

实验结论:溶液使酚酞变红证明呈碱性,有氢氧化铝生成;有气体产生而且可燃证明是氢气。

二、进行氢氧化钠和铝的反应

氢氧化钠的电离除在水中可以外,还可以通过加热熔融的办法。

在大试管中加入混合好的铝粉和固体氢氧化钠(此处用铝片试管容易破裂,另外铝粉的量要少)用酒精灯加热熔融,用连导管单孔塞塞住试管口将导管末端插入装有肥皂液的表面皿中,此间并无大量气体产生,更无爆鸣声。

结论:氢氧化钠和铝加热熔融并没有发生反应。

三、向氢氧化钠和铝反应的试管中加入水

待氢氧化钠和铝反应的试管恢复至室温后用洗瓶沿试管内壁注入少量水,观察现象:立即有大量气体产生,用连导管单孔塞塞住试管口将导管末端插入装有肥皂液的表面皿中,用燃着的木条接近气泡有爆鸣声,证明是氢气。

待反应完全后发现试管中还有少量沉淀,将其分别置于两只小试管中分别滴加浓度为2 mol/l盐酸和2 mol/l氢氧化钠溶液,发现沉淀均可以溶解。

实验总结:

将上述三个实验进行对比分析可以得出下述结论:铝和氢氧化钠反应实质是铝和水的反应,方程式:2al+6h2o=2al(oh)3+3h2↑。

al(oh)3难溶于水会覆盖在铝的表面从而阻止铝进一步和水

反应。

这和同学们在初中学习过的实验室制取co2时要选择caco3和盐酸而不是硫酸,因为caso4溶解度小会阻止硫酸进一步反应的原理和caco3反应的道理一样。

氢氧化钠的作用是将生成的al(oh)3溶解掉从而保证水能和铝继续反应,所以水才是真正的氧化剂。

方程式:2al+2naoh+2h2o=2naalo2+3h2↑,实际是两个反应即:

2al+6h2o=2al(oh)3+3h2↑和al(oh)3+naoh=naalo2+2h2o叠加的结果。

学生通过这样几个简单的实验能理清反应的实质,同时教师也在向学生传授化学教学中常用的一种学习方法叫控制实验变量的

对比试验法。

学生刚升入高一学习中急需一些成功的解决问题的办法,如果教师能在传授知识的同时又将解决问题的方法教给学生,并有意识地指导学生利用学会的方法进行学习能有效增强学生学

习的自主性。

学生也可以经历知识的发生、发展并形成结论,在思考探索过程中通过感受、领悟而获得积极的情趣和愉悦的情感体验。

只有这样才能真正实现使我们的教学过程从简单的给予—接受过程,转变为伴随学生对科学知识的思考和获取的同时,也成为学生人格健全和全面发展的体验过程。

(作者单位内蒙古乌兰浩特一中)。