物理化学电子教案十章

- 格式:ppt

- 大小:875.50 KB

- 文档页数:62

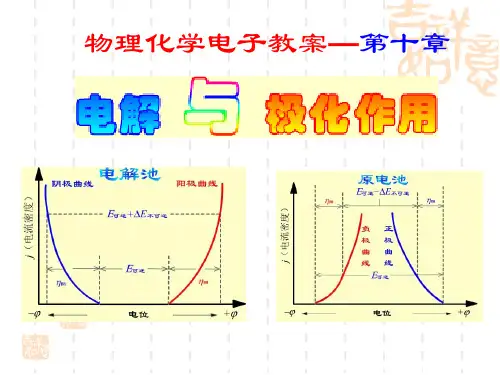

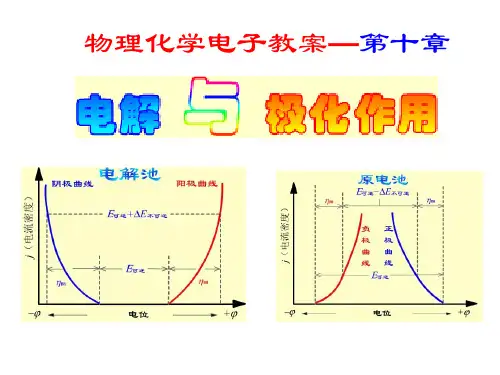

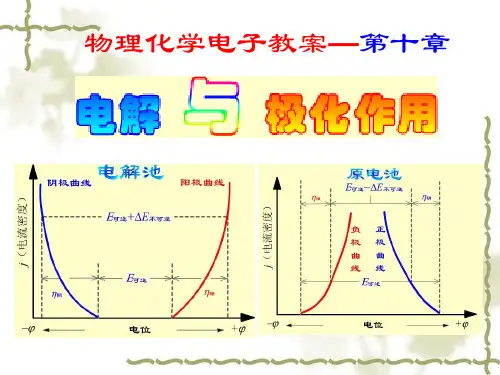

《物理化学》电子教案上册第一章:引言1.1 课程介绍1.2 物理化学的基本概念1.3 物理化学的研究方法1.4 学习目标与要求第二章:气体2.1 气体的性质2.2 气体的压力与体积2.3 气体的温度与热量2.4 气体的化学反应第三章:溶液3.1 溶液的定义与组成3.2 溶液的浓度与稀释3.3 溶液的蒸馏与沸腾3.4 溶液的离子平衡第四章:固体4.1 固体的结构与性质4.2 固体的相变与相图4.3 固体的溶解与熔点4.4 固体的电导与磁性第五章:液体5.1 液体的性质与表面现象5.2 液体的蒸发与凝结5.3 液体的扩散与对流5.4 液体的相变与相图第六章:热力学第一定律6.1 能量守恒定律6.2 内能与热量6.3 功与热传递6.4 热力学第一定律的应用第七章:热力学第二定律7.1 熵与无序度7.2 可逆与不可逆过程7.3 热力学第二定律的表述7.4 热力学第二定律的应用第八章:化学平衡8.1 平衡常数与反应方向8.2 酸碱平衡与pH值8.3 沉淀平衡与溶解度积8.4 化学平衡的计算与应用第九章:动力学9.1 反应速率与速率常数9.2 零级、一级和二级反应9.3 反应机理与速率定律9.4 化学动力学的应用第十章:电化学10.1 电解质与离子传导10.2 电极与电极反应10.3 电池与电势10.4 电化学的应用重点和难点解析一、气体的化学反应补充和说明:气体之间的化学反应是物理化学中的重要内容,例如气体的合成、分解、置换等反应。

这些反应在工业生产、环境保护等领域具有重要的应用价值。

教案中应详细介绍气体化学反应的基本原理、反应类型及其应用实例,并通过实际案例分析,使学生能够深入理解和掌握这一部分内容。

二、溶液的离子平衡补充和说明:溶液中的离子平衡是物理化学中的关键概念,对于理解电解质溶液的性质和行为具有重要意义。

教案中应详细讲解离子平衡的基本原理、离子平衡常数的计算及其在实际应用中的作用,如酸碱平衡、溶解度积等。

原子的核外电子排布教案一、教学目标1. 让学生了解原子的基本结构,知道原子由原子核和核外电子组成。

2. 使学生掌握核外电子的排布规律,能运用能量最低原理、泡利不相容原理和洪特规则解释核外电子的排布。

3. 培养学生的观察、分析和推理能力,提高学生对原子结构的理解和运用能力。

二、教学重点与难点1. 教学重点:核外电子的排布规律及其应用。

2. 教学难点:能量最低原理、泡利不相容原理和洪特规则的理解和应用。

三、教学方法采用问题驱动法、案例分析法和小组合作法,引导学生观察、分析和推理,培养学生的科学思维能力。

四、教学准备1. 教学课件:原子的核外电子排布相关图片和动画。

2. 教学素材:有关核外电子排布的案例和练习题。

3. 教学工具:黑板、粉笔、多媒体设备。

五、教学过程1. 导入:通过展示原子结构模型,引导学生回顾原子的基本结构,提出问题:“原子的核外电子是如何排布的?”2. 讲解:讲解原子的核外电子排布规律,包括能量最低原理、泡利不相容原理和洪特规则。

3. 案例分析:分析具体案例,让学生运用核外电子排布规律解释原子光谱、化学性质等现象。

4. 练习:布置练习题,让学生巩固核外电子排布的知识。

5. 总结:对本节课内容进行总结,强调核外电子排布的重要性。

6. 拓展:引导学生思考核外电子排布在其他领域的应用,如材料科学、生物化学等。

7. 布置作业:布置相关作业,巩固所学知识。

8. 课后反思:教师对本节课的教学效果进行反思,为下一步教学做好准备。

六、教学内容与课时安排1. 教学内容:第六章:核外电子的能级和轨道第七章:能量最低原理第八章:泡利不相容原理第九章:洪特规则第十章:核外电子排布的应用2. 课时安排:每章内容安排2课时,共10课时。

七、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和提问情况,评估学生的参与度。

2. 练习题的正确率:分析学生完成练习题的情况,评估学生对核外电子排布知识的掌握程度。

3. 小组讨论与合作:评价学生在小组讨论和合作中的表现,评估学生的团队协作能力。

《物理化学教案》word版教案章节:一、引言教案内容:1.1 物理化学的定义1.2 物理化学的研究内容1.3 物理化学的应用领域1.4 教案目标与要求教案章节:二、基本概念教案内容:2.1 物质的量2.2 状态量与状态方程2.3 热力学第一定律2.4 热力学第二定律教案章节:三、化学平衡教案内容:3.1 平衡态的定义3.2 平衡常数3.3 化学反应速率3.4 化学平衡的计算与调控教案章节:四、化学动力学教案内容:4.1 反应速率定律4.2 反应机理与步骤4.3 活化能与活化理论4.4 化学动力学的应用教案章节:五、物质结构与性质教案内容:5.1 原子结构与元素周期表5.2 分子结构与化学键5.3 晶体结构与性质5.4 教案目标与要求教案章节:六、相平衡教案内容:6.1 相与相律6.2 单相系统的相平衡6.3 多相系统的相平衡6.4 相平衡的应用与实例教案章节:七、电解质溶液教案内容:7.1 电解质与非电解质7.2 电解质溶液的导电性7.3 离子强度与离子积7.4 电解质溶液的相平衡与性质教案章节:八、胶体与界面化学教案内容:8.1 胶体的定义与性质8.2 胶体的稳定与聚沉8.3 界面活性剂与界面现象8.4 胶体与界面化学的应用教案章节:九、化学热力学教案内容:9.1 自由能与吉布斯自由能9.2 化学势与化学反应的方向性9.3 热力学与化学平衡的关系9.4 化学热力学的应用教案章节:十、现代物理化学方法教案内容:10.1 核磁共振(NMR)10.2 质谱(MS)10.3 红外光谱(IR)与拉曼光谱10.4 X射线晶体学与电子显微镜重点和难点解析一、物质的量:物质的量的概念及计算是物理化学的基础,理解物质的量的本质、计量单位和换算关系对于后续学习至关重要。

二、状态量与状态方程:状态方程是热力学的基础,理解并能运用状态方程描述系统的状态变化是学习热力学的重要环节。

三、化学反应速率:化学反应速率是化学动力学的基础,掌握反应速率的定义、表达式及其影响因素对于理解化学反应过程非常重要。

《物理化学教案》一、引言1. 课程目标:使学生掌握物理化学的基本概念、原理和方法,培养学生运用物理化学知识分析和解决实际问题的能力。

2. 教学内容:本章主要介绍物理化学的基本概念、物理学和化学的基本定律,以及物质的状态和相变。

3. 教学方法:采用讲授、讨论、实验相结合的方式进行教学。

二、基本概念1. 物理化学的定义:物理化学是研究物质的性质、状态、变化和能量转化的学科。

2. 物质的量:物质的量是衡量物质含量的基本单位,常用的物质的量有摩尔、克等。

3. 浓度:浓度是描述溶液中溶质含量的一个指标,常用的浓度有摩尔浓度、质量浓度等。

三、物理学和化学的基本定律1. 质量守恒定律:在任何物理化学变化中,系统的总质量始终保持不变。

2. 能量守恒定律:在任何物理化学变化中,系统的总能量始终保持不变。

3. 热力学第一定律:系统的内能变化等于外界对系统做的功加上系统吸收的热量。

4. 热力学第二定律:自然界中的过程总是朝着熵增加的方向进行。

四、物质的状态和相变1. 固态:固态物质具有固定的形状和体积,分子间相互作用力较强。

2. 液态:液态物质具有固定的体积,但没有固定的形状,分子间相互作用力较弱。

3. 气态:气态物质没有固定的形状和体积,分子间相互作用力很弱。

4. 相变:物质在不同条件下,从一种状态转变到另一种状态的过程,如融化、沸腾、升华等。

五、溶液的性质1. 溶液的定义:溶液是由溶剂和溶质组成的均匀混合物。

2. 溶液的浓度:溶液中溶质的含量,常用摩尔浓度、质量浓度等表示。

3. 溶液的渗透压:溶液中溶质浓度差异导致的压力差,用于描述溶液的渗透性质。

4. 溶液的酸碱性:溶液中氢离子(H+)和氢氧根离子(OH-)的浓度,用pH 值表示。

六、化学平衡1. 平衡态的定义:在平衡态下,化学反应的正反两个方向进行的速率相等,系统的浓度、压力、温度等物理量保持不变。

2. 平衡常数:平衡常数是描述化学平衡状态的一个指标,它表示在一定温度下,反应物和物浓度的比值。

《物理化学教案》word版一、教案基本信息1.1 课程名称:物理化学1.2 课时安排:本章共5课时1.3 教学目标:1.3.1 知识目标:使学生了解物理化学的基本概念、原理和规律。

1.3.2 能力目标:培养学生运用物理化学知识解决实际问题的能力。

1.3.3 情感目标:激发学生对物理化学学科的兴趣和热情。

二、教学内容2.1 引言:介绍物理化学的定义、研究对象和意义。

2.2 第一节基本概念:物质的量、状态、相等、平衡等概念的解释。

2.3 第二节物态变化:固态、液态、气态的性质及变化规律。

2.4 第三节化学平衡:平衡常数、反应速率、化学动力学等基本概念。

2.5 第四节溶液:溶液的性质、浓度、稀释、渗透压等概念。

三、教学方法3.1 讲授法:讲解基本概念、原理和规律。

3.2 案例分析法:分析实际问题,引导学生运用物理化学知识解决问题。

3.3 互动教学法:提问、讨论,激发学生的思考和兴趣。

四、教学步骤4.1 引入新课:通过问题或实例,引导学生思考物理化学的重要性。

4.2 讲解基本概念:清晰地讲解本节课的重点概念。

4.3 案例分析:分析实际问题,让学生体会物理化学的应用价值。

4.4 课堂互动:提问、讨论,巩固所学知识。

4.5 总结本节课:回顾所学内容,强调重点和难点。

五、课后作业5.1 完成教材上的练习题,巩固所学知识。

5.2 选择一道实际问题,运用物理化学知识进行分析。

5.3 预习下节课的内容,为课堂学习做好准备。

六、教学评估6.1 课堂问答:通过提问了解学生对物理化学基本概念的理解程度。

6.2 课后作业:检查学生完成作业的情况,评估其对课堂所学知识的掌握。

6.3 单元测试:进行一次单元测试,全面评估学生对本章知识的掌握。

七、教学反思7.1 总结本节课的教学效果,分析存在的问题。

7.2 根据学生的反馈,调整教学方法和策略。

7.3 为下一节课的教学做好准备,确保教学内容的连贯性。

八、拓展阅读8.1 推荐学生阅读与本章内容相关的物理化学教材、论文或科普文章。

01绪论Chapter物理化学概述物理化学的定义01物理化学的研究范围02物理化学在化学科学中的地位03物理化学的研究对象与任务研究对象研究任务实验方法通过实验手段观测和记录物质的物理现象和化学变化,获取实验数据。

理论方法运用数学、物理学等理论工具对实验数据进行处理和分析,揭示物质的基本规律。

计算方法利用计算机模拟和计算等方法,对物质的性质、结构和变化规律进行预测和研究。

物理化学的研究方法030201物理化学的学习方法与要求学习方法学习要求02热力学基础Chapter热力学基本概念与术语热力学系统状态与状态函数过程与途径热力学平衡态热力学第一定律能量守恒定律能量不能创造也不能消灭,只能从一种形式转化为另一种形式。

热力学能系统内能的变化等于传入系统的热量与外界对系统做功之和。

焓定义为系统的热力学能与体积的乘积,用于描述等压过程中的能量变化。

热力学第二定律热力学第二定律表述热力学温标熵增原理热力学函数与基本方程热力学函数热力学基本方程麦克斯韦关系式热力学在化学中的应用化学反应的热效应化学平衡相平衡03化学动力学基础Chapter化学反应速率的概念与表示方法化学反应速率表示方法摩尔浓度变化率、质量浓度变化率、气体分压变化率等化学反应速率理论简介碰撞理论过渡态理论01020304浓度越高,反应速率越快。

反应物浓度温度越高,反应速率越快。

温度催化剂可以降低反应的活化能,从而加快反应速率。

催化剂对于有气体参与的反应,压力的变化会影响反应速率。

压力影响化学反应速率的因素复杂反应动力学简介平行反应竞争反应连续反应根据反应条件(如温度、压力、浓度等)预测反应的速率。

预测反应速率通过调整反应条件(如温度、压力、催化剂等)来优化反应速率和选择性。

优化反应条件通过分析反应速率与各种因素的关系,可以推断出反应的机理和过渡态的性质。

研究反应机理化学反应速率理论的应用04电化学基础Chapter电化学基本概念与术语电化学电极电解质电离电导率将化学能转变为电能的装置。

《物理化学教案》一、引言1.1 课程介绍本课程旨在帮助学生掌握物理化学的基本概念、原理和方法,培养学生运用物理化学知识解决实际问题的能力。

1.2 教学目标通过本课程的学习,学生应掌握物理化学的基本概念、原理和方法,能够运用物理化学知识解决实际问题,培养学生的科学素养和创新能力。

二、物质的量与质量2.1 物质的量定义、单位、计算方法,如物质的量的概念、摩尔单位、摩尔质量等。

2.2 质量守恒定律原理、应用,如化学反应中的质量守恒、质量守恒定律的实验验证等。

三、温度与热量3.1 温度的概念与计量温度的定义、计量单位(开尔文、摄氏度等)及转换关系。

3.2 热量与热传递热量的概念、热传递的方式(传导、对流、辐射)及热量计算方法。

四、压力与体积4.1 压力的概念与计量压力的定义、计量单位(帕斯卡、大气压等)及转换关系。

4.2 体积与容积体积的概念、容积的计量单位及体积的计算方法,如球体、立方体等。

五、气体定律5.1 波义耳-马略特定律定律的表述、应用及实验验证。

5.2 查理定律定律的表述、应用及实验验证。

5.3 盖-吕萨克定律定律的表述、应用及实验验证。

5.4 理想气体状态方程理想气体状态方程的推导、应用及实验验证。

《物理化学教案》六、溶液的浓度与稀释6.1 溶液的定义与组成溶液的概念、组成及其特点。

6.2 浓度的表示方法质量分数、摩尔浓度等浓度的表示方法及其换算。

6.3 溶液的稀释稀释定律、溶液稀释的计算方法。

七、化学平衡7.1 平衡态的定义平衡态的概念及其在物理化学中的应用。

7.2 化学平衡常数化学平衡常数的定义、表达式及其计算方法。

7.3 影响化学平衡的因素温度、压力、浓度等对化学平衡的影响。

八、化学动力学8.1 反应速率的定义反应速率的概念及其表示方法。

8.2 反应速率定律反应速率定律的表达式及其应用。

8.3 影响反应速率的因素温度、浓度、催化剂等对反应速率的影响。

九、电化学9.1 电化学基本概念电化学的概念、电解质与非电解质的区别。

物理化学实验电子教案第一章:实验基本原理与安全1.1 实验基本原理1.1.1 介绍物理化学实验的基本原理,如热力学、动力学、电化学等。

1.1.2 解释实验原理在实际应用中的重要性。

1.2 实验安全1.2.1 强调实验安全的重要性,包括防火、防爆、防毒等。

1.2.2 介绍实验中可能存在的危险物质和危险操作,以及相应的预防措施。

第二章:实验器材与操作2.1 实验器材2.1.1 介绍实验中所需的器材,如烧杯、试管、移液器等。

2.1.2 说明器材的选择和使用方法。

2.2 实验操作2.2.1 讲解实验的基本操作,如称量、溶解、搅拌等。

2.2.2 演示实验操作的步骤和技巧。

第三章:实验数据处理与分析3.1 数据处理3.1.1 介绍实验数据的处理方法,如平均值、标准差等。

3.1.2 讲解数据的可靠性和有效性的评估方法。

3.2 数据分析3.2.1 解释实验数据与理论之间的关系。

3.2.2 分析实验结果,探讨可能的原因和影响因素。

4.1 实验报告结构4.1.1 介绍实验报告的基本结构,包括封面、摘要、引言等。

4.1.2 讲解实验报告的格式和规范。

4.2.2 分析优秀实验报告的特点和优点。

第五章:实验案例分析5.1 实验案例选择5.1.1 选择具有代表性的实验案例,如经典的物理化学实验。

5.1.2 介绍实验案例的背景和实验目的。

5.2 实验案例分析5.2.1 分析实验案例的实验原理和操作步骤。

5.2.2 讨论实验结果的意义和应用。

第六章:热力学实验6.1 实验目的与原理6.1.1 解释热力学实验的目的,如测定物质的比热容、反应热等。

6.1.2 介绍热力学实验的基本原理,如能量守恒、热力学第一定律等。

6.2 实验设备与操作6.2.1 介绍热力学实验所需的设备,如量热器、温度计等。

6.2.2 讲解实验设备的操作步骤和注意事项。

6.3 实验数据分析6.3.1 解释热力学实验数据的处理方法,如温度校正、热量计算等。

6.3.2 分析实验数据与热力学理论之间的关系。

《物理化学教案》word版第一章:引言1.1 教案目标让学生了解物理化学的定义和研究范围。

使学生了解物理化学在实际生活和科学研究中的应用。

1.2 教学内容物理化学的定义和研究范围。

物理化学的实际应用举例。

1.3 教学方法采用讲授法,讲解物理化学的定义和研究范围。

采用案例分析法,分析物理化学在实际生活中的应用。

1.4 教学步骤引入新课,讲解物理化学的定义和研究范围。

分析物理化学在实际生活中的应用,如气象、材料、能源等领域的应用。

1.5 作业与评估让学生写一篇关于物理化学在实际生活中的应用的小论文。

对学生的论文进行评估,了解学生对物理化学应用的理解程度。

第二章:热力学第一定律2.1 教案目标让学生理解热力学第一定律的定义和表达式。

使学生能够运用热力学第一定律解决实际问题。

2.2 教学内容热力学第一定律的定义和表达式。

热力学第一定律的实际应用。

2.3 教学方法采用讲授法,讲解热力学第一定律的定义和表达式。

采用例题解析法,分析热力学第一定律的实际应用。

2.4 教学步骤引入新课,讲解热力学第一定律的定义和表达式。

通过例题解析,让学生掌握热力学第一定律的应用方法。

2.5 作业与评估让学生解决一些实际问题,运用热力学第一定律进行计算。

对学生的作业进行评估,了解学生对热力学第一定律的理解程度。

第三章:理想气体状态方程3.1 教案目标让学生理解理想气体状态方程的定义和表达式。

使学生能够运用理想气体状态方程解决实际问题。

3.2 教学内容理想气体状态方程的定义和表达式。

理想气体状态方程的实际应用。

3.3 教学方法采用讲授法,讲解理想气体状态方程的定义和表达式。

采用例题解析法,分析理想气体状态方程的实际应用。

3.4 教学步骤引入新课,讲解理想气体状态方程的定义和表达式。

通过例题解析,让学生掌握理想气体状态方程的应用方法。

3.5 作业与评估让学生解决一些实际问题,运用理想气体状态方程进行计算。

对学生的作业进行评估,了解学生对理想气体状态方程的理解程度。

物理化学实验电子教案第一章:实验基本原理与操作1.1 实验安全与防护介绍实验安全常识,如穿戴实验服、佩戴防护眼镜等。

讲解实验室中的危险品识别与处理方法。

1.2 实验数据处理与误差分析教授实验数据的采集、记录和处理方法。

介绍误差来源及减小误差的方法。

1.3 实验基本操作演示实验室常用的玻璃仪器的使用方法。

讲解实验中常用的测量和计算方法。

第二章:溶液的配制与浓度测定2.1 溶液的配制教授溶液配制的基本原则和方法。

演示如何准确称量和溶解固体物质。

2.2 浓度测定介绍常见的浓度测定方法,如滴定法、光谱法等。

演示浓度测定的实验操作和数据处理。

第三章:热力学实验3.1 热量的测定讲解热量测定原理,如热量守恒定律。

演示热量测定的实验操作和数据处理。

3.2 相图的绘制介绍相图的基本概念和绘制方法。

演示如何通过实验数据绘制相图。

第四章:动力学实验4.1 反应速率测定讲解反应速率的概念和测定方法。

演示反应速率测定的实验操作和数据处理。

4.2 活化能的测定介绍活化能的概念和测定方法。

演示活化能测定的实验操作和数据处理。

第五章:电化学实验5.1 电化学基本概念讲解电化学基本原理,如电极反应、电势等。

介绍电化学实验中常用的电化学电池和仪器。

5.2 电位测定与腐蚀防护演示电位测定实验操作和数据处理。

介绍腐蚀防护方法,如阴极保护、涂层等。

第六章:光学与光谱学实验6.1 光学基本原理介绍光学实验中涉及的基本原理,如光的传播、反射、折射等。

讲解光学仪器的基本构造和使用方法。

6.2 光谱学实验介绍光谱学的基本概念,如光谱、吸收光谱、发射光谱等。

演示光谱学实验的操作步骤和数据处理。

第七章:磁化学实验7.1 磁性材料的基本概念讲解磁性材料的基本性质,如磁性、磁化强度、磁化曲线等。

介绍磁化学实验中常用的仪器和设备。

7.2 磁化曲线与磁化率测定演示如何测定磁化曲线和磁化率。

讲解磁化曲线和磁化率在实际应用中的意义。

第八章:原子吸收与发射光谱实验8.1 原子吸收光谱原理介绍原子吸收光谱的基本原理和应用。