历史课程与教学论3

- 格式:ppt

- 大小:136.50 KB

- 文档页数:58

第三单元教学与教学论的历史发展进程一、古代教学论思想的起源与创立二、近代西方教学思想的发展及教学理论独立体系的形成三、传统教学理论的改造与现代教学观的形成四、20世纪我国教学论与实践发展的审视一、古代教学论思想的起源与创立古代中国丰富的教学思想观及其研究方法特点表现在以下几个方面:(一)以伦理道德为主要内容的知识观中国古代教学内容的基本特点:独尊儒术。

“道成而上,艺成而下”,重道(知识)轻器(艺);轻自然斥技艺。

中国古代教育思想体系以“求善”——求道德之善为主旨,不同于古希腊对“求真”的关注。

(二)以人性问题为核心的教学价值观中国古代教学价值观集中体现在对人性问题的探求上(人性本源,人性形成的看法)。

孔子:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也”,“性相近,习相远也”。

——人性具有可变性。

孟子:“良知良能”,仁义礼智——教学价值在于“复性”,达到“尽心、知性、知天”荀子:“性恶论”:“人之性恶,其善者伪也”。

强调学习、环境的陶冶和改造。

王夫之:“实有”的自然之性,“后天之性”。

“习与性成者,习成而性与成也。

”教学乃“继善成性”的过程。

重人文。

但脱离人的历史发展和社会制约抽象地谈论人性的本质和差异,难以把握人的自然属性与社会属性的实质及其复杂关系,以及人性差异的由来及其具体表现。

对教学对象——学生成长的关注。

启发教学、因材施教、长善救失、循循善诱等。

(三)学思行结合的知识行观孔子:学-思-习-行孟子:“内省”、“养气”荀子:闻-见-知-行《中庸》:学-问-思-辨-行宋元明清:涉及知行的先后、难易、轻重、分合及判断真、善、美的标准等问题。

程颐:知先行后朱熹:知先行重;知行相须。

王阳明:知行合一。

中国先哲们偏重于践行尽性,履行实践,言行一致,知行统一,知行互动,较为辩证。

(四)整体、辩证、直觉体悟的研究方法对教学问题的研究基于朴素的经验论。

⒈强调整体综合以及朴素的系统观与哲学、政治等观点一起论述教学理论。

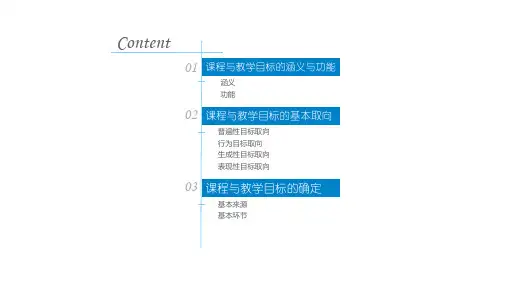

第三章课程与教学的目标第一节课程与教学目标的涵义与功能一、课程与教学目标的涵义教育目的:是指教育的总体方向,它所体现的是普遍的,总体的,终极的教育价值。

教育目标:是教育目的的下位概念,它所体现的是不同性质的教育和不同阶段的教育的价值。

课程与教学目标:是教育目标的下位概念,它是具体体现在课程开发与教学设计中的教育价值。

教育目的,教育目标,课程与教学目标之间的关系:教育目的决定教育目标的状态,内容和方向,而教育目的又体现了一定的教育哲学的观点、教育目的是教育过程的长期目标,对于教育活动虽则提出了一般的方向,但同日常的学校和班级中的教育实践并无直接的关系、因此,教育目的必须加以具体化使之成为同课程开发,教学设计等有直接关系的教育目标。

二、课程与教学目标的功能美国麦克唐纳的教育目标的功能:1明确教育进展的方向2选择理想的学习经验3界定教育计划的范围4提示教育计划的要点5作为评价的重要基础就课程与教学目标而言,其主要功能是什么?1为课程内容与教学方法的选择提供依据2为课程与教学的组织提供依据3为课程实施提供依据,因此课程实施过程在某种意义上是创造性地实现课程与教学目标的过程4为课程与教学评价提供依据第二节课程与教学目标的基本取向取向类型:“普通性目标”取向,“行为目标”取向,“生成性目标”取向,“表现性目标”取向。

一、“普遍性目标”取向1.“普遍性目标”取向:是基于经验,哲学观或伦理观,意识形态或社会政治需要而引出的一般教育宗旨或原则,这些宗旨或原则直接运用于课程与教学领域,成为课程与教学领域中的一般性,规范性的指导方针。

2、“普遍性目标”的特点:把一般教育宗旨或原则和课程教学目标等同起来,因而具有普遍性,模糊性,规范性,可普遍运用于所有的教育实践中。

3、“普遍性目标”的价值取向:普遍主义的价值观,认为任何课程与教学目标都能够并应当运用于所有的教育情境。

4、“普遍性目标”的价值与局限:这种目标取向所给出的课程与教学目标是一般性的宗旨或原则而不是具体的目标菜单,所以教育工作者可以对这些目标创造性地作出解释,以适应各具体教育实践情境的特殊需要、但同时也存在一些缺陷,这类目标在逻辑上往往不够彻底,不够完整,往往以教条的形式出现,表现出一定的随意性;二、“行为目标”取向(一)“行为目标”取向概况1、“行为目标”:是以具体的,可操作的形位的形式加以陈述的课程与教学目标,它表明课程与教学过程结束后学生身上所发生的行为变化。

课程与教学论形考任务三→ 课程与教学理论形考任务三课程与教学理论形考任务三概述本文档旨在介绍课程与教学理论形考任务三的内容和要求。

任务要求任务三要求学生从课程和教学理论的角度,分析并解决一个实际教育问题。

具体要求如下:1. 选择一个教育问题,可以是教学中的挑战、学生研究困难等;2. 分析该问题的根本原因及背景;3. 运用课程与教学理论的相关概念和理论,提出解决该问题的方案;4. 阐述解决方案的实施步骤和预期效果;5. 评估解决方案的可行性和有效性。

文档结构为了清晰地呈现任务三的内容,本文档建议按照以下结构组织:1. 引言:介绍选取的教育问题及其重要性;2. 背景:概述该问题的背景和现状,引出需要解决的难题;3. 理论框架:阐述所选取的相关课程与教学理论,并解释其与解决问题的关联;4. 解决方案:详细介绍解决问题的方案,包括实施步骤和预期效果;5. 评估:对解决方案的可行性和有效性进行评估,指出可能的局限性;6. 结论:总结全文,强调解决方案的重要性和实施的必要性。

注意事项在撰写文档时,请遵循以下准则:1. 使用清晰、简练的语言表达观点,尽量避免冗长的句子和复杂的词汇;2. 结合具体案例或数据支持观点,以增强文档的可信度;3. 不要引用无法确认来源的内容,确保文档的准确性和可靠性;4. 在文中适当地引用相关的课程与教学理论,并解释其与解决方案的关联。

以上是关于课程与教学理论形考任务三的文档要求和指导,请根据要求准备具体内容,并按照建议的结构组织文档。

文档字数建议:800字以上祝您写作顺利!。

朱煜:历史课程与教学论第一章中学历史课程面面观在西方,“课程”(curriculum)一词最早出现在英国教育家斯宾塞(H.Spencer)的《什么知识最有价值?》(1859年)一文中。

西方最常见的课程定义是“学习的进程”,简称学程。

在我国,“课程”一词始见于唐宋时期。

唐代孔颖达在《五经正义》中为《诗经·小雅》作的“疏”里有“维护课程”一句,但其涵义宽泛,与现在所说的课程的意思相去甚远。

宋代朱熹在《朱子全书·论学》中多次提及课程,如“小立课程,大作工夫”等,其涵义指功课及其有意义的学习活动,与现在对课程的理解基本相似。

目前,学术界对课程的定义繁多,其中影响较大的一种课程定义认为,课程是学科或教学科目。

这是最普遍的也是狭义的课程定义。

广义的课程不仅包括学科,还包括学习者的学习经验或体验。

历史课作为我国近现代学校的一门基础课程,始于清末兴办的新式学堂。

伴随着历史课程的出现,学术界也开始了这方面的研究。

第一节中学历史课程演进第二节中学历史课程目标第三节中学历史课程标准第四节中学历史课程资源第一节中学历史课程演进一、中学历史课程设置回顾(一)清末中学历史课程中国传统教育中,虽然早有“小学”、“大学”的概念,但没有“中学”的说法,中学教育观念的出现,是近代化改革的产物。

19世纪60年代,清政府开始了洋务运动,同时也揭开了近代教育改革的序幕。

1862年清政府创办京师同文馆,以后又相继开设上海广方言馆、广州同文馆、福州船政学堂等一批近代学校。

京师同文馆的课程表中,有“读各国史略”。

曾在上海广方言馆求学的张君劢,后来回忆说:“我们那时上课,……四天读英文,三天读国文。

……在四天读英文的时间,并不完全读英文,而是包括了数学、化学、物理、外国历史等都属于英文。

”可见广方言馆也有历史课。

其它学堂基本类似。

课程主要为英文,其次则有舆地、算术、历史及天文等。

然而,直到19世纪末,清政府所办的新式学堂虽然大多属于中等层次,但是在性质上多为训练一技一艺的专门学校,并非严格意义上的“普通中学”。

1、这三则教学案例都体现了哪种学习理论的应用?这种学习理论的主要观点是什么?谈谈它的优势和不足。

这三则教学案例都体现了刺激—反应学习理论的应用。

桑代克试误学习理论该理论的主要观点是:(1)学习的实质在于形成一定的联结。

(2)一定的联结是通过试误建立起来的(效果律;练习律;准备律)。

(3)动物的学习是盲目的,人的学习是有意识的。

巴甫洛夫条件作用理论(1)实验:经典条件反射食物唾液铃声 + 食物唾液声唾液(2)经典条件作用的主要规律:获得与消退;泛化与分化。

华生行为主义学习理论(1)华生的行为主义观点:心理学的对象不是意识而是行为;心理学的任务在于预测和控制行为;心理学的研究方法应该是客观的方法而不是内省法;个体的行为不是先天遗传的,而是后天环境决定的。

(2)学习的实质在于形成习惯。

(3)习惯形成遵循的规律:频因律:在其它条件相等的情况下,某种行为练习得越多,习惯形成得就越迅速。

近因律:当反应频繁发生时,最新近的反应比较早的反应更容易得到加强。

斯金纳操作学习理论(经典行为主义走向新行为主义)(1)经典实验。

(2)应答行为与操作性行为。

(3)正负强化。

(4)惩罚与消退。

(5)程序教学与行为矫正。

格斯里邻近学习理论及赫尔驱力还原学习理论格思里的邻近学习理论(1)刺激的某一组合,如果有某种动作伴随它出现,则当这一刺激组合再次出现时,某种动作也会随之发生。

(Guthrie,1935)(2)格思里消除不良习惯的方法:阈限法、疲劳法、对抗条件作用。

赫尔驱力还原学习理论(1)基本观点有机体是借助于对环境的适应而生存的。

有机体对环境的适应依靠两种S-R的联结。

一种是神经组织中固定下来的不学而能的S-R联结,它是有机体在面对经常发生的紧迫情境自动作出适当行为的机制,是学习的起点。

另一种是进化过程中最引人注目的成就,是后天确立的、通过学习得来的S-R的联结,是在一定的需要及内驱力水平下发生的。

(2)基本假设Ser(反应潜能)=K(诱因动机)×D(内驱力)×H(习惯强度)2、这种学习理论给您的教学带来哪些启示,在教学中如何恰当地运用?作为一名教师,恰当地运用表扬与批评,是激发学生学习动机的重要手段之一。

第三章课程与教学论的历史发展回顾漫长的历史进程,课程与教学论的起源、发生和发展可以划分为萌芽期、建立期和繁荣期三个时期。

一、萌芽期从课程与教学产生到公元16世纪的数千年中,课程与教学理论经历了漫长的萌芽时期。

在这一时期,学校教育规模比较小,为社会的统治阶层强权垄断,主要是上层社会的贵族教育和宗教教育。

典型的课程与教学代表有:古代苏美尔人的“文吏学校”以泥板为载体的“文吏”课程与教学,我国古代社会中尧舜实施的”德教”课程与教学,古希腊雅典时代形成并到中世纪规范化的“七艺”课程与教学,我国古代孔子建立的“六艺”课程与教学等。

在这个时期,人们的研究还普遍是一种哲学行为.顶多是将其列入整体教育问题中加以探讨,课程与数学问题没有成为独立的研究对象,课程与数学理论没有成为独立的学科。

不过,古代教育家已明确提出了三个根本性的课程与教学问题:“怎样教学”、“教学什么”和“为什么教学”,也就是课程与教学的组织方法问题、内容问题和目的目标问题;对这些问题的研究结果,散见于比较多的古籍中,而且产生了一批论述课程与教学问题的专著:比如中国的《学记》,约成书于战国后期或末期,是世界上已发现的最早的课程与教学理论专著;而古罗马昆体良(Qumhlianus、M F,约35—95)的《雄辩术原理》,则是西方教育史上第——部系统的教学法专著。

课程与教学论在漫长的萌芽期中表现出了四个主要特点:第一,人们十分重视教育内容、学科等问题。

在中国古代,有人已开始用“课程”一词来描述有关问题。

第二.有关课程与教学的主要观念变迁,经历了从职能主义,到宗教道德主义,再到人文主义;而在中国,从职能主义到宗教人伦道德教育,就停滞不前了。

第三,课程与教学认识成果寓于整个教育理论甚至哲学理论中.不仅没有形成独立的学科领域.就连最基本的学科、科目、课程与教学等基本概念都尚未形成。

如西方称three liberalarts,four liberal arts or seven liberal arts;而中国则有“孔子以六艺教人”,六艺即“礼、乐、射、御、书、数”。

引言概述:历史课程与教学论是教育学中研究历史教育的重要分支,涉及到历史教学的理论基础、教学设计、教材编写等方面。

本文将从历史课程与教学论的角度出发,分析和解答与历史课程与教学论相关的问题。

我们将探讨历史课程与教学论的基本概念与特点,然后深入研究历史教学的目标与意义,接着分析历史教学内容的选择与组织,然后讨论历史教学方法与手段的应用,最后总结历史课程与教学论对教育实践的影响与启示。

正文内容:一、历史课程与教学论的基本概念与特点1.历史课程与教学论的概念与定义2.历史课程与教学论的特点和研究方法3.历史课程与教学论与其他学科的关系二、历史教学的目标与意义1.历史教学的基本目标与意义2.历史教学的发展目标与现实意义3.历史教学对学生的培养目标与影响三、历史教学内容的选择与组织1.历史教学内容的选取原则与方法2.历史教学内容的组织框架与结构3.历史教学内容的多样化与个性化定制四、历史教学方法与手段的应用1.创设情境与情境教学的应用2.合作学习与小组讨论的实施3.利用现代技术手段辅助历史教学4.培养学生批判思维与历史解读能力的方法五、历史课程与教学论对教育实践的影响与启示1.历史课程与教学论对历史教学改革的影响与借鉴2.历史课程与教学论对历史文化传承与传播的作用3.历史课程与教学论对培养国民历史意识和国家认同的重要性总结:历史课程与教学论是研究历史教育的重要分支,通过深入研究历史教学的基本概念与特点、目标与意义、内容的选择与组织、方法与手段的应用以及对教育实践的影响与启示,我们可以更好地理解历史课程与教学论的重要性和意义。

同时,我们也需要不断探索创新,结合历史学科的特点和时代发展的需求,不断提升历史课程与教学论的教育实践效果,培养学生批判思维、历史解读能力和历史文化认同,为国家的发展和社会的进步做出贡献。

1、那些社会学理论影响了课程的发展?其各自的特点如何?一、功能理论与课程在功能理论来,学校课程的主要目的是帮助学生实现社会化,理解接受自己在社会中的既有地位。

代表人物有法国的迪尔凯姆与美国的帕森斯。

迪尔凯姆认为,社会学就是研究社会事实,需要用客观、实证的方法进行研究。

社会团结与集体意识是一个社会良好运作的关键。

因此,教育需要将集体意识灌输给社会成员,帮助他们实现更好的社会之我。

学校课程需要促使学生不断规约行为,适应社会结构。

帕森斯将学校、班级、家庭视为社会体系,他们享有共同的文化价值标准。

在他看来,教育作为一种社会机构,主要是传授的是基本的价值与技能,从而帮助学生进入适当的社会位置。

二、冲突理论与课程冲突理论针对功能结构主义社会整合的观点,揭示出了社会变迁引发的社会冲突与权力差异。

他们认为,学校课程的实质是支配阶层价值体系与意识形态的体现。

冲突理论的代表人物是德国的马克思与美国的柯林斯,鲍尔斯与金蒂斯。

马克思认为,社会结构的根本是冲突的,权力是有差异的。

柯林斯认为,学校课程设置与支配阶层的权力之间有着紧密的联系。

学校课程的目的就是要传递藉由的身份文化,让学生习得如何使用某种身份的语言、行为、鉴赏能力与价值体系。

鲍尔斯与金蒂斯分析了学校教育中的隐性课程,认为课程的实质就是要维护支配阶层的权力观、价值观与行为规范,这些东西以潜移默化的形式渗透在学校课程当中,担当学校教育再生产的使命。

三、解释理论与课程解释理论认为,学下课程的实质是既有社会结构的宰制与再制。

结合四理论主要是从微观层面对课程问题进行了分析与梳理。

英国学者杨认为,“知识”不是中立的,是不同社会阶层意识的体现。

课程设计的过程,实际上是不同社会阶层知识博弈的一个结果,学校教育过程是不平等知识分配的过程。

美国阿普尔认为,学校知识是官方知识,其中隐含着“文化霸权”,是支配阶层意识形态的渗透。

吉鲁认为,学校是重要的文化与政治场所,是各种权力集团博弈与斗争的场域。

课程与教学论:课程与教学论发展的历史课程与教学论发展的历史,可以追溯到古代的哲学和教育工作。

然而,真正意义上的课程与教学论的发展,主要是在近现代的教育改革和创新中实现的。

以下是对课程与教学论发展历史的概述。

一、早期发展古代的哲学家和教育家,如孔子、老子和苏格拉底,都对课程和教学的方法和内容提出了自己的见解。

这些见解主要集中在知识的传授、道德教育以及辩证思维等方面。

古希腊的哲学家苏格拉底提出了“产婆术”的教学方法,强调通过提问和讨论来引导学生自己得出结论。

在中世纪,基督教教士和修道士开始编写教科书,这些教科书主要涉及宗教、道德、语法和修辞等内容。

这些教科书被认为是西方教育史上最早的教科书。

二、文艺复兴和启蒙时期在文艺复兴和启蒙时期,课程与教学论的发展开始受到更多的关注。

这一时期的教育家们开始强调学生的自由、个性和全面发展,提倡通过观察、实验和推理来学习科学知识。

意大利教育家蒙台梭利提出了“自由教育”的理念,主张学生应该有自由选择自己感兴趣的课程,并强调通过学生的兴趣和爱好来推动他们的学习。

法国哲学家卢梭提出了“自然教育”的理念,认为教育应该顺应自然规律,而不是强制学生学习。

三、19世纪至20世纪19世纪至20世纪是课程与教学论发展的重要时期。

一些著名的教育学家和心理学家,如赫尔巴特、福禄贝尔和桑代克,都提出了自己的理论。

这些理论对课程和教学的目标和内容产生了深远的影响。

1.赫尔巴特与福禄贝尔德国教育家赫尔巴特和福禄贝尔是现代教育学的奠基人之一。

他们都将心理学原理应用于课程和教学的设计。

赫尔巴特提出了“统觉”理论,认为学生应该通过统觉的过程将新旧知识联系起来,从而形成自己的知识体系。

福禄贝尔则强调通过游戏和活动来促进学生的全面发展。

2.桑代克美国心理学家桑代克是现代教育学的另一位重要人物。

他提出了行为主义学习理论,认为学习是通过不断试错和反复练习来形成习惯的。

他将学习过程划分为三个阶段:认知阶段、联结阶段和自动化阶段。

高中历史教资考试内容与科目

摘要:

一、高中历史教资考试概述

1.高中历史教资考试的重要性

2.高中历史教资考试的主要内容

二、高中历史教资考试科目

1.历史学科知识与能力

2.历史教育理论与方法

3.历史课程与教学论

三、高中历史教资考试备考策略

1.熟悉考试大纲与教材

2.加强学科知识的学习与理解

3.注重教育理论的掌握与运用

4.加强教学实践与模拟训练

正文:

高中历史教资考试是选拔优秀历史教师的重要手段,对于提高教师队伍素质和教学质量具有重要意义。

高中历史教资考试主要包括历史学科知识与能力、历史教育理论与方法、历史课程与教学论三个科目。

历史学科知识与能力科目主要测试应聘者对高中历史学科知识的掌握程度,包括历史事实、历史概念、历史规律、历史方法等。

备考时,应熟悉考试大纲与教材,系统学习和理解高中历史知识,形成科学的知识体系。

历史教育理论与方法科目主要测试应聘者的教育理论素养和教育教学能力,包括教育原理、教育方法、教育评价、教学设计等。

备考时,要加强对教育理论的掌握与运用,了解高中历史教育的基本理念和方法,提高教育教学水平。

历史课程与教学论科目主要测试应聘者对高中历史课程的认识和把握,包括课程目标、课程内容、课程实施、课程评价等。

备考时,要注重历史课程与教学论的学习,熟悉高中历史课程标准,掌握历史教学的基本策略和技巧。