第六组(第十二章 分工和工场手工业)

- 格式:ppt

- 大小:297.00 KB

- 文档页数:29

古代手工业的组织和分工古代手工业是指在机器大规模使用之前,人们依靠手工制作物品的产业。

在古代社会,手工业曾经是经济的主要产业。

在古代,人们必须用手工制作物品,而且不同的手工制品需要不同的手工技能和不同的生产方式,这就需要对手工业进行有效的组织和分工。

手工业的组织古代手工业的组织依靠居民区或者家庭作坊。

在古代,许多城市街区都配置有一些家庭工坊。

这些工坊的主人是手工艺人或者祖传手艺传人,他们负责从事生产,同时管理工坊。

每一个工坊通常只生产一种特定的商品,如纺织品、陶器等。

这个工坊由一组手艺人和其家人组成,通常包括许多辅助工人。

手工艺人是古代手工业的主要生产者。

他们中的大多数是出生于手工艺人家庭,从小便开始学习手工艺技能,通常是由家长或长辈传授。

有些手工艺人也需要通过学徒制度来学习手工艺,实际上,很多学徒可能需要几年甚至多年的时间才能成为熟练手艺人。

学徒通常在工坊里助手一些琐碎的工作,以便学习技艺,而且,通常需要为艺人工作几年,直到他们的手艺获得艺人的认可才能开始自己的手艺生涯。

手工业的分工古代手工业依靠对分工的合理运用来提高生产效率。

实际上,不同的手工制品需要不同的工艺技能和不同的生产方式,因此,对于古代手工业来说分工尤为关键。

这种分工是一个建立在不同阶层的手工艺人之间的分工体系。

不同阶层的手工艺人各自专业从事他们所擅长的领域,这从根本上提高了生产效率。

从整体上看,古代手工业分工包含以下3个方面:一、行业分工这是古代手工业的主要形式。

根据商品的不同特性和生产过程的需要,不同的行业也形成了相应的分工领域。

例如制作纺织品的手工艺人与制作陶器的手工艺人之间的分工就是一个典型的例子。

两者都需要不同的工艺技能和不同的制作过程,从而可以相互协作,提高生产效率。

二、技术分工技术分工指的是由于技能的不同需求,不同的手工艺人之间有对不同的制造环节进行专业化分工的现象。

例如,帮工可以专门从事初步加工,准备原材料;其他手艺人则可以专门从事更具有技术含量的制造工艺流程,如刻画细节。

《考工记》记载的手工业的分工《考工记· 总序》:“国有六职,百工与居一焉。

……审曲面执,以饬五材,以辨民器,谓之百工。

”就提到百工,同时将百工划分为了六类三十个工种。

第一大类、攻木之工从事木器加工的职业。

又分为轮、舆、弓、庐、匠、车、梓,七个工种。

【轮】制造车轮,称为“轮人”。

发展到现代,包括汽车、轮船以及航空制造业的从业人员。

【舆】制造车厢,称为“舆人”。

发展到现代,成为包括汽车、轮船以及航空制造业等行业的模型工。

【弓】制作弓,称“弓人”。

发展到现代,成为制作传统弓的手工艺品制造的从业人员。

【庐】制造庐器,也就是戈、矛、戟等长兵器的柄,称“庐人”。

发展到现代,包括专攻刀柄制作的刀具制造业和五金制造行业的从业人员。

【匠】营建都城宫室,称“匠人”。

发展到现代,成为房屋建筑行业的从业人员。

【车】制造牛车、羊车等交通工具,以及耕地的木农具,称“车人”。

发展到现代,包括交通工具以及农具制造业的从业人员。

【梓】制造乐器悬架、饮器和箭靶,称“梓人”。

发展到现代,包括乐器配件生产行业以及木质工艺品行业的从业人员。

第二大类、攻金之工从事金属冶炼加工的职业。

又分为筑、冶、凫(fú)、栗、段、桃,六个工种。

【筑】制作书刀,称为“筑氏”。

发展到现代,包括五金制造业以及刀具制造业的从业人员。

【冶】制作戈、戟等兵器,称为“冶氏”。

发展到现代,包括钢铁行业以及传统冷兵器制造业的从业人员。

【凫】制作钟,称“凫氏”。

发展到现代,成为制作编钟这种传统打击乐器的从业人员。

【栗】制作量器,称“栗氏”。

发展到现代,成为计量器具制造业的从业人员。

【段】锻制农具,称“段氏”。

发展到现代,成为钢制、铁制农具制造业从业人员。

【桃】制造剑,称“桃氏”。

发展到现代,成为刀剑等手工艺品制造从业人员。

第三大类、攻皮之工从事皮革制造的职业。

又分为函、鲍、韗(yùn)、韦、裘,五个工种。

【函】制作皮甲,称“函人”。

发展到现代,包括皮衣加工以及皮革制造行业从业人员。

钢铁是怎样炼成的每章概括500字《钢铁是怎样炼成的》是苏联作家奥斯特洛夫斯基创作的一部长篇小说,讲述了主人公保尔·柯察金在苏联社会主义建设时期,从一个贫苦工人家庭的少年成长为一个坚强的共产主义战士的历程。

以下是本书部分章节的概括:1.第一章:讲述了保尔的家庭背景和他童年时期的艰苦生活。

父亲是工人,母亲是家庭主妇,一家人生活在贫困和压迫之中。

2.第二章:保尔进入工厂当学徒,开始接触工人运动。

他在这里结识了一些革命者,受到了革命思想的影响。

3.第三章:保尔参加了一次罢工活动,被警察逮捕。

在狱中,他结识了一位名叫谢廖沙的革命者,坚定了革命的信念。

4.第四章:保尔出狱后,参加了红军,投身革命。

在战场上,他勇敢作战,多次负伤。

5.第五章:战争结束后,保尔回到家乡,积极参与社会主义建设。

他在工厂里努力工作,不断提高自己的政治觉悟。

6.第六章:保尔在工厂里结识了女友达雅,两人共同为革命事业奋斗。

然而,保尔在一场事故中失去了双腿,陷入绝望。

7.第七章:在达雅的鼓励下,保尔重新振作,开始从事文学创作。

他克服重重困难,完成了小说《暴风雨所诞生的》。

8.第八章:保尔的小说受到好评,他成为了著名的作家。

尽管身体状况日益恶化,他仍然坚持为革命事业奋斗。

9.第九章:保尔在疗养院结识了一位名叫索菲亚的女革命者,两人产生了感情。

但为了革命事业,保尔选择放弃爱情。

10.第十章:保尔回到工作岗位,继续为社会主义建设贡献自己的力量。

尽管身体遭受严重折磨,他仍然坚定信念,勇敢面对生活。

本书通过保尔·柯察金的形象,展示了苏联人民在社会主义建设时期顽强拼搏、无私奉献的精神风貌。

钢铁是怎样炼成的每一章的概括《钢铁是怎样炼成的》这本书是一部经典的文学作品,全书分为11章,讲述了一个普通的工人保尔·柯察金的成长以及他在苏联工业化进程中的经历。

本书透过保尔的亲身经历,讲述了苏联工业化的一个缩影,展示了如何通过艰苦卓绝的努力,将一个落后的农业国家变成一个工业大国。

接下来,我们将对《钢铁是怎样炼成的》的每一章进行概括。

第一章,讲述了保尔在家庭中的成长经历,他受到父亲和祖父的影响,形成了追求技术与知识的决心和热情。

第二章,保尔到了城市,开始学习一门手艺,并且在生活中接触到了不同的人。

这个章节主要描述了苏联农村向城市转变的过程。

第三章,保尔和他的同学们开始学习科学知识。

书中提到许多苏联的科学家和发明家,展现了苏联在科学技术方面的强大实力。

第四章,保尔成为一名工人,在一家冶金厂找到了工作。

这一章讲述了冶金厂的运作方式,以及保尔在这里所学到的技能。

第五章,苏联决定大力发展国内的工业,保尔与他的同事们进入了一个全新的环境,开始从事生产钢铁的工作。

第六章,保尔在极寒的气候中工作,挑战自己的体力和意志,生产出更多的钢铁。

第七章,保尔在生产钢铁的过程中发现了许多问题,并想出了解决方法。

这一章凸显了科学和技术在生产过程中的关键作用。

第八章,保尔成功地生产出了高质量的钢铁,并被提拔为一名高级技术员。

这一章讲述了在苏联社会中,个人付出与贡献会得到公正的回报。

第九章,保尔与他的同事们努力提高钢铁生产率,并且成功地达成了目标。

这一章展现了以团队合作和集体智慧为基础的生产方式。

第十章,保尔开始参与机器人的研发项目,这也是苏联走向未来的一个征程。

这一章讲述了苏联在科技领域的发展和前景。

第十一章,保尔成为了一名军人,并参与了苏联与德国的战争。

这一章是整本书的高潮,也是展现了保尔成长与奋斗的精神。

整本书透过一个普通人的生活故事,展现了一个强大的国家如何通过科学技术与艰苦劳动而崛起。

作为读者,我们可以从中了解到,若要成为一名优秀的专业人士,需要不断学习、不断锤炼自己的技能,而科学技术则是国家和民族崛起的关键。

资本论12分工和工场手工业.txt始终相信,这世间,相爱的原因有很多,但分开的理由只有一个--爱的还不够。

人生有四个存折:健康情感事业和金钱。

如果健康消失了,其他的存折都会过期。

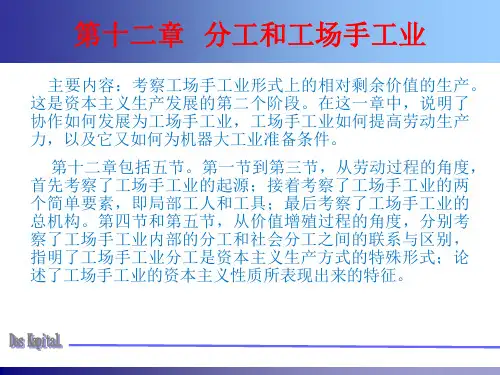

第十二章分工和工场手工业1.工场手工业的二重起源以分工为基础的协作,在工场手工业上取得了自己的典型形态。

这种协作,作为资本主义生产过程的特殊形式,在真正的工场手工业时期占居统治地位。

这个时期大约从十六世纪中叶到十八世纪末叶。

工场手工业是以两种方式产生的。

一种方式是:不同种的独立手工业的工人在同一个资本家的指挥下联合在一个工场里,产品必须经过这些工人之手才能最后制成。

例如,马车过去是很多独立手工业者,如马车匠、马具匠、裁缝、钳工、铜匠、旋工、饰绦匠、玻璃匠、彩画匠、油漆匠、描金匠等劳动的总产品。

马车工场手工业把所有这些不同的手工业者联合在一个工场内,他们在那里协力地同时进行劳动。

当然,一辆马车在制成以前是不能描金的。

但是,如果同时制造许多辆马车,那末,当一部分马车还处在生产过程的较早阶段的时候,另一部分马车就可以不断地描金。

到此为止,我们的立足点还是简单协作,它在人和物方面的材料都是现成的。

但是很快就发生了本质的变化。

专门从事马车制造的裁缝、钳工、铜匠等等,逐渐地失去了全面地从事原有手工业的习惯和能力。

另一方面,他们的片面活动现在取得了一种最适合于狭隘活动范围的形式。

起初,马车工场手工业是作为独立手工业的结合出现的。

以后,马车生产逐渐地分成了各种特殊的操作,其中每一种操作都形成为一个工人的专门职能,全部操作由这些局部工人联合体来完成。

同样,织物工场手工业以及一系列其他工场手工业,也是由不同的手工业在同一个资本的指挥下结合起来而产生的。

(26)但是,工场手工业也以相反的方式产生。

许多从事同一个或同一类工作(例如造纸、铸字或制针)的手工业者,同时在同一个工场里为同一个资本所雇用。

这是最简单形式的协作。

每个这样的手工业者(可能带一两个帮工)都制造整个商品,因而顺序地完成制造这一商品所需要的各种操作。

世界经济史第二章古代东方的社会经济生活关键术语普遍奴隶制:在普遍奴隶制下,作为社会主要生产者的是在国家统治下,被组织在村社中的广大农民。

他们不是奴隶,但也不具备独立的人格,他们依附于土地,依附于村社,依附于国家,而不依附于某个奴隶主普遍奴隶制指的是东方专制主义国家中人民所处的一种状态,而不是一种明确的法律制度。

与古希腊罗马发达的城邦奴隶制相比表现出非发达性,即身份差异模糊,不存在作为私有财产的明确的占有和活跃的买卖。

这种奴隶制之下的奴隶不从属于明确的奴隶主,而是为国家(农村公社)的土地耕作,只是表现为社会地位低下。

东方普遍制存在的原因:东方国家的奴隶制,是以国家土地所有制和村社制度为基础的一种特殊的奴隶制度,具有社会阶层划分的单一性;是在商品经济极不发达的情况下产生的,社会中所有权制度落后;平民的社会地位和法律地位不独立,导致普遍“奴隶化”现象出现。

亚细亚生产方式:马克思提出了“亚细亚生产方式”的概念,但并没有给出定义。

列宁和普列汉诺夫曾就这个问题进行争论。

马扎亚尔总结亚生产方式的特征。

但他的看法没被俄国和中国学者接受。

亚细亚生产方式的基本特征:亚细亚所有制的前提是自然形成的共同体,包括家庭和通过家庭组成的部落或部落的联合。

土地是共同体的基础和财产。

亚细亚土地所有制是共同占有和利用土地的公有制。

东方社会以土地所有制这一基本关系为基础的形式,可以通过不同的方式加以实现。

农村公社是亚细亚生产方式的重要基础,个人只不过是公社财产的占有者,这种自然经济的特征是农业与手工业结合,导致生产目的成为自给自足,导致农村公社在东方社会长期存在,也是东方社会长期停滞的重要原因。

农村公社制度以及农业与手工业结合的自然经济,决定亚细亚生产方式中存在着自然的宗法血缘关系。

中国的亚细亚生产方式问题:中国是以亚细亚生产方式原生态的轨迹为基础发展起来的社会经济形态,形成有普遍奴隶制,封建领土制,封建地主制等社会统治形式(不能说中国的社会形态就是亚细亚生产方式的);西方社会形态则起源于古代所有制,日耳曼所有制。

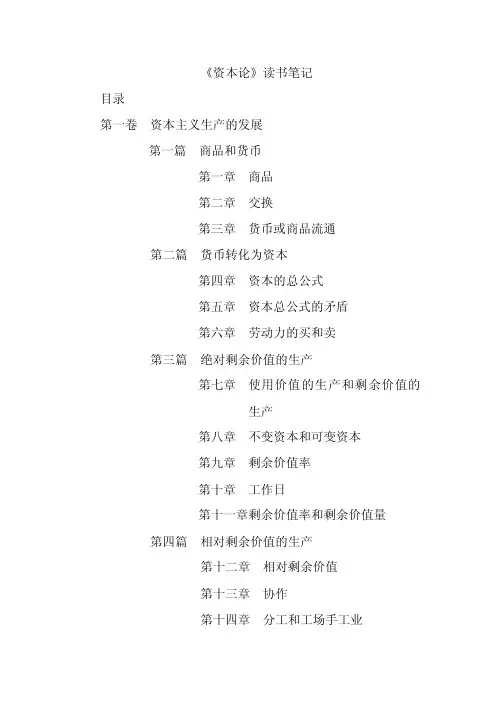

《资本论》读书笔记目录第一卷资本主义生产的发展第一篇商品和货币第一章商品第二章交换第三章货币或商品流通第二篇货币转化为资本第四章资本的总公式第五章资本总公式的矛盾第六章劳动力的买和卖第三篇绝对剩余价值的生产第七章使用价值的生产和剩余价值的生产第八章不变资本和可变资本第九章剩余价值率第十章工作日第十一章剩余价值率和剩余价值量第四篇相对剩余价值的生产第十二章相对剩余价值第十三章协作第十四章分工和工场手工业第十五章机器和大工业第五篇对剩余价值生产的进一步研究第十六章绝对剩余价值和相对剩余价值第十七章剩余价值和劳动力价值之间量的比例的变化第十八章剩余价值的各种公式第六篇工资第十九章劳动力的价值或价格转化为工资第二十章计时工资第二十一章计件工资第二十二章国民工资率的差异第七篇资本的积累导言第二十三章简单再生产第二十四章剩余价值转化为资本第二十五章资本主义积累的一般规律第八篇原始积累第二十六章原始积累的秘密第二十七章对农村居民的剥夺第二十八章十五世纪末以来惩治被剥夺者的血腥立法。

关于工资的法律第二十九章资本主义租地农场主的产生第三十章农业革命对工业的反作用。

工业资本的国内市场的形成第三十一章工业资本家的产生第三十二章资本主义积累的历史趋势第三十三章现代殖民理论致读者德文第二版跋摘录序言对现在的资产阶级社会来说,劳动产品的商品形式,或者商品价值形式,就是经济的细胞形式。

本书研究的,是资本主义的生产方式以及它相适应的生产关系和交换关系第一篇商品与货币柏修斯用云彩遮住身体来追捕妖怪。

我们却钻入云中遮住自己的眼睛和耳朵,以便有可能否认妖怪的存在。

社会经济形态的发展同自然的进展和自然的历史是相似的。

现代社会不是坚实的结晶体,而是一个能够变化并且经常处于变化过程中的机体。

“走你的路,让人们去说罢!”——佛罗伦萨第一章商品商品的两个因素:使用价值和交换价值或价值本身商品的价值量与实现在商品中的劳动的量成正比,与这一劳动的生产力成反比。

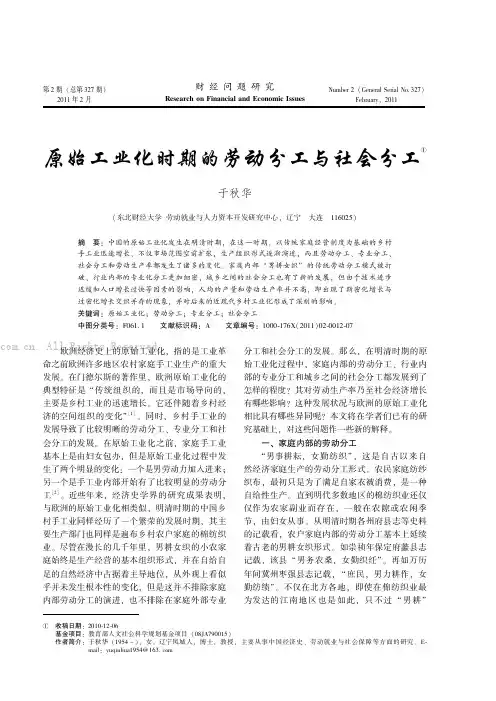

第2期(总第327期) 2011年2月财经问题研究Research on Financial and Economic Issues Number2(General Serial No.327)February,2011原始工业化时期的劳动分工与社会分工①于秋华(东北财经大学劳动就业与人力资本开发研究中心,辽宁 大连 116025)摘 要:中国的原始工业化发生在明清时期,在这一时期,以传统家庭经营制度为基础的乡村手工业迅速增长,不仅市场范围空前扩张,生产组织形式逐渐演进,而且劳动分工、专业分工、社会分工和劳动生产率都发生了诸多的变化。

家庭内部“男耕女织”的传统劳动分工模式被打破,行业内部的专业化分工更加细密,城乡之间的社会分工也有了新的发展,但由于技术进步迟缓和人口增长过快等因素的影响,人均的产量和劳动生产率并不高,即出现了斯密化增长与过密化增长交织并存的现象,并对后来的近现代乡村工业化形成了深刻的影响。

关键词:原始工业化;劳动分工;专业分工;社会分工中图分类号:F061.1 文献标识码:A 文章编号:1000⁃176X(2011)02⁃0012⁃07 欧洲经济史上的原始工业化,指的是工业革命之前欧洲许多地区农村家庭手工业生产的重大发展。

在门德尔斯的著作里,欧洲原始工业化的典型特征是“传统组织的,而且是市场导向的,主要是乡村工业的迅速增长。

它还伴随着乡村经济的空间组织的变化”[1]。

同时,乡村手工业的发展导致了比较明晰的劳动分工、专业分工和社会分工的发展。

在原始工业化之前,家庭手工业基本上是由妇女包办,但是原始工业化过程中发生了两个明显的变化:一个是男劳动力加入进来;另一个是手工业内部开始有了比较明显的劳动分工[2]。

近些年来,经济史学界的研究成果表明,与欧洲的原始工业化相类似,明清时期的中国乡村手工业同样经历了一个繁荣的发展时期,其主要生产部门也同样是遍布乡村农户家庭的棉纺织业。

尽管在漫长的几千年里,男耕女织的小农家庭始终是生产经营的基本组织形式,并在自给自足的自然经济中占据着主导地位,从外观上看似乎并未发生根本性的变化,但是这并不排除家庭内部劳动分工的演进,也不排除在家庭外部专业分工和社会分工的发展。

《红星照耀中国》每章的批注以下是《红星照耀中国》的部分章节批注:第七章《去前线的路上》:描绘了斯诺与红色农民的对话,展示了红色农民对红军和土地革命的坚定信念。

第七章《苏区工业》:通过对苏区工业的描述,展现了红色政权的工业政策和工业建设的情况。

第七章《“他们唱得太多了”》:反映了在战争环境中,艺术工作的重要性,以及红军和红色农民的艺术创作。

第八章《同红军在一起》:通过对红军战士和指挥官的访谈,展现了红军的军事理念和组织纪律。

第九章《和红军在一起》:通过斯诺与红军指挥官的对话,深入探讨了红军的军事战略和战术。

第十章《西北的红星》:介绍了西北地区红军的发展历程,以及其对整个中国革命的重要意义。

第十一章《回到保安》:讲述了斯诺离开苏区后的经历,以及他对红军和红色中国的深深怀念。

第十二章《又是白色世界》:通过对白色世界的描绘,展现了国共两党之间的对立和斗争,以及斯诺对未来的担忧。

第十三章《中日之间》:通过对中日关系的分析,展现了斯诺对国际形势的深刻理解和对未来的展望。

第十四章《战争与和平》:探讨了战争与和平的议题,通过斯诺的观察和分析,揭示了战争对人类的摧残和和平的珍贵。

第十五章《回到白色世界》:斯诺离开苏区后,回到白色世界,他通过自己的经历和观察,对中国的未来进行了深入的思考和展望。

第十六章《中国的阶级战争》:本章对中国的阶级战争进行了深入的分析,探讨了阶级斗争在中国革命中的重要性和作用。

第十七章《白军》与《红军》:通过对白军和红军的比较分析,揭示了两者的本质区别和优劣之分。

第十八章《革命的心理学》:从心理学的角度深入剖析了革命的本质和动因,为读者理解革命提供了新的视角。

第十九章《红军的胜利》:本章对红军的胜利进行了全面的总结和回顾,展示了红军在革命中的重要地位和作用。

第二十章《中国的青年》:通过对中国青年的描绘和分析,揭示了青年在中国革命中的重要地位和作用。

第二十一章《赤裸裸的事实》:本章以生动的笔触揭示了当时中国社会的黑暗面,呼吁人们正视现实,勇敢地面对困难。

《钢铁是怎样炼成的》主要内容分章节介绍第一章:《长滩农庄》这一章主要介绍了保尔的童年生活。

保尔生活在一个庄园里,他与父亲、姐姐和村庄里的人们相依为命。

他早早地感受到了剥削和压迫的现实,这使他决心要改变自己的命运。

第二章:《孩提时代》保尔被送到都市的一所学校接受教育。

他在学校里遭到了同学的嘲笑和欺负,但他并没有放弃,努力学习,展示了他的才华。

同时,他也结识了一位忠实的朋友,顾莫洛夫。

第三章:《铁浇工艺厂》这一章中,保尔完成了他的学业,并进入了一家铁浇工艺厂工作。

他在工厂里遇到了各种困难和挑战,但他坚持下来,在工作中不断获得成绩。

他也因此结识了一位对他产生重大影响的人物,库里洛。

第四章:《城市之夜》保尔决定去莫斯科深造,他在城市找到工作并开始在一个大型冶金工厂工作。

在这里,他认识了许多同样渴望成功的人。

保尔接受了各种艰苦的工作,并获得了不断的晋升。

但他也面临着对于个人价值和意义的思考。

第五章:《尽职尽责》这一章中,保尔逐渐成为一名优秀的冶金工程师,他对铁矿石的生产和加工过程有了更深的了解。

他通过勤奋和刻苦工作,为工厂的生产做出了巨大贡献,同时也经历了个人生活的挫折和变故。

第六章:《创造者》保尔参与了建设一座新的冶金厂的工作,并成为了一个项目的主要负责人。

他面对了巨大的压力和挑战,但他通过思考和实践,解决了一系列技术问题,并成功完成了这个项目。

他的成就赢得了同事和领导的认可。

第七章:《救火》保尔来到一家陷入困境的工厂,他面临着一个庞大而复杂的问题,需要他的知识和经验来解决。

他通过团队合作和创新的方法,成功地拯救了工厂,并带领工厂走上了新的发展道路。

第八章:《胜利》保尔的父亲去世了,这使得他对人生的意义和价值有了更深的思考。

通过自己的努力和奋斗,他成功地成为一名冶金专家,并为苏联的钢铁事业做出了巨大贡献。

他最终实现了自己的价值和梦想。

旧时劳动分工方案在过去的几百年中,人们的生产方式和生活方式发生了巨大的变化。

在生产方式方面,从手工制造到机器制造的转变,从家庭农业到工厂生产的过渡,从帮派制度到公司组织形式的改变,都经历了许多变化。

在生活方式方面,人们的生活水平和生活质量也随着技术的发展不断提升。

不过,这些变化都离不开劳动的分工。

古代的劳动分工早在古代,人们就开始对劳动进行分工。

在原始社会中,以家庭为单位,家庭成员分别从事不同的劳动。

例如,男人狩猎、捕鱼和其他野外作业,女人从事家务、缝纫和耕种等家庭劳动。

这种劳动分工在野外生活中确保了每个人都能发挥自己的长处,从而使家庭更加独立和稳定。

而在后来的封建社会中,劳动分工逐渐扩大到世族、农民、奴隶和手工业者等层面。

封建社会中的劳动分工,包括商业和手工业、耕作和畜牧业、上流社会和下层社会等分工,这种分工加强了社会阶层的固化,形成了特殊的阶级制度。

工业化的劳动分工随着工业革命的到来,劳动分工变得更加细化。

1835年,亚当·斯密在《国富论》中提出了“分工可以增加生产力”的观点,这成为后来大规模工业化生产的基础。

在工人快速增长的工厂中,大量的低技能工作被转移,从而一些单一劳动被细分为小部分,从而提高了生产效率。

这种分工造就了著名的“福特式生产”方法,使汽车制造业迅速发展。

现代劳动分工现代社会中,随着社会的发展和技术的进步,劳动的分工变得越来越复杂。

工业化不仅分工到物理层面,还分工到职业层面,甚至是专业层面。

不仅如此,在劳动总量和分工层面上,也迅速拓宽了。

比如,在城市,更多的人选择了外卖、物流和服务行业的工作,这种工作数量庞大、工作性质复杂的劳动,需要不同的技能与经验结合,才能完成。

经济学角度看待劳动分工除了社会和技术的角度之外,经济学也从一个不同的视角来看待劳动分工。

经济学家认为,劳动分工将会提高整个社会的福利。

这是因为劳动分工将生产过程细化为许多不同的部分,分配给不同的个人或公司进行处理。

[92]下表是根据1898年《财政与工商业通报》杂志第42期上刊载的一张比较详细的表编制的。

——383。

[93]1864年以前,图拉的兵器匠是具有农奴身分的官有的(国家的)兵器匠。

他们住在特别的大村里(官有的铁匠大村等),被分配在枪身、枪托、枪机和配件等车间干活。

若干村子的农民被编入图拉工厂做烧木炭、看守森林等辅助工作。

到解除农奴制依附关系时,图拉总共约有4000名制造兵器的工匠,其中1276名在厂内工作,2362名在家里工作。

如把家属计算在内,则兵器匠人口超过两万人。

——385。

[94]指1878年创办的圣彼得堡机器制鞋公司。

该厂在1894—1895年有工人845人,生产总额为1287912卢布。

——390。

第六章资本主义工场手工业和资本主义家庭劳动一工场手工业的形成及其基本特点大家知道,工场手工业是一种以分工为基础的协作。

工场手工业的产生是同上述“工业中资本主义的各最初阶段”直接相关的。

一方面,拥有较多工人的作坊逐渐地实行分工,资本主义简单协作就这样变为资本主义工场手工业。

前一章引用的关于莫斯科省手工业的统计资料,清楚地表明了工场手工业的这种产生的过程:第四类的全部手工业、第三类的某些手工业和第二类的个别手工业中的较大作坊,都有系统地采用大规模的分工,因此都应当列入资本主义工场手工业的类型。

下面我们将列举有关其中某些手工业的技术和经济的更详细的资料。

另一方面,我们已经看到,小手工业中的商业资本怎样达到最高的发展,而使生产者处于替别人加工原料以获取计件工资的雇佣工人的地位。

如果进一步的发展导致生产中实行系统的、使小生产者的技术得到改革的分工,如果“包买主”分出若干局部工序并由雇佣工人在自己的作坊里做,如果在分配家庭劳动的同时并与此紧密相联出现了实行分工的大作坊(常常就是属于这些包买主的),——那么我们看到的是资本主义工场手工业产生的另一种过程[注:关于资本主义工场手工业的这种产生过程,见马克思《资本论》第3卷第318—320页,俄译本第267—270页(见《马克思恩格斯全集》第25卷第373—376页。