神农炎帝世系

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:7

上古三皇五帝神农氏是谁上古三皇神农氏是谁?神农,也称炎帝,是神农氏的首领,出生于新石器时代,下面是店铺为你搜集上古三皇神农氏是谁,希望对你有帮助!神农氏简介炎帝,也称农皇,华夏始祖之一,与黄帝并称为中华始祖,中国远古时期部落首领。

又称赤帝、烈山氏,距今6000年至5500年左右生于厉山(今湖北随县厉山)。

炎帝制耒耜,种五谷。

立市廛,首辟市场。

治麻为布,民着衣裳。

作五弦琴,以乐百姓。

削木为弓,以威天下。

制作陶器,改善生活。

为中华民族的人文初祖。

他与黄帝结盟并逐渐形成了华夏族。

因此形成了炎黄子孙。

另有八世炎帝之说,一世、二世炎帝均生活于宝鸡,并辐射至两湖(湖南、湖北),八世炎帝生活于湖南炎陵县。

炎帝与黄帝是华夏族(汉族)的始祖。

《国语・晋语》载:“昔少典娶于有湘氏,生黄帝、炎帝。

黄帝以姬水(今陕西武功县漆水河)成,炎帝以姜水(今陕西宝鸡市清姜河)成。

成而异德,故黄帝为姬,炎帝为姜。

二帝用师以相济也,异德之故也。

”这是中国历史最早记载炎帝、黄帝诞生地的史料。

后来,两个部落争夺领地,展开阪泉之战,黄帝打败了炎帝,两个部落渐渐融合成华夏族,华夏族在汉朝以后称为汉人,唐朝以后又称为唐人。

炎帝和黄帝也是中国文化、技术的始祖,传说他们以及他们的臣子、后代创造了上古几乎所有重要的发明。

炎帝,传说上古时期姜姓部落的首领,又称赤帝、烈山氏,农氏族始祖。

炎帝始生地在厉山,轩辕氏族始祖黄帝始生地在姬水,早在2700多年前的春秋时代就有定论。

炎帝生于烈山石室,长于姜水,有圣德,以火德王,故号炎帝。

炎帝少而聪颖,三天能说话,五天能走路,三年知稼穑之事。

他一生为百姓办了许多好事:教百姓耕作,百姓得以丰食足衣;为了让百姓不受病疾之苦,他尝遍了各种药材,以致自己一日中七十次毒。

他又作乐器,让百姓懂得礼仪,为后世所称道。

据《史记》等古籍追记,炎帝姓“伊耆”,名石年。

母为有娇氏女,名曰女登,是少典正妃。

生炎帝。

长于姜水,故有‘姜’姓之称。

炎帝神农氏的传说故事炎帝神农传说是湖北汉族民间传说之一,国家非物质文化遗产。

娲伏羲之后,不知隔了若干年代,又出现了一个太阳神炎帝。

他和兽身人脸的火神祝融共同治理着南方一万二千里的地方,是南方的天帝。

历史渊源:太阳神炎帝是一位极慈祥的大神,当他出现在世间的时候,大地上的人类已经生育繁多,自然界出产的食物不够吃了,慈爱的炎帝教人如何播种五谷,用劳力来换取生活的资源。

那时候,人类共同劳作,互相帮助,没有奴隶,没有主人,收获的果实大家均分,感情象兄弟姐妹般亲切。

炎帝又叫太阳发出足够的光和热来,使五谷孕育生长。

从此,人类便不愁衣食。

大家感念他的功德,便称他为“神农”。

传说他是牛头人身。

这大概因为在农业时代象征几千年来帮助我们耕种的牛一样特别有贡献吧!历史传说:湖北省神农架地区汉族民间关于神农氏的传说极为丰富多彩。

炎帝神农氏在这一带搭架采药、惩恶扬善、为民谋利的事迹,在这里家喻户晓,人人皆知。

神农架民间传说之一一次,神农氏采药尝百草时中毒,生命垂危,他顺手从身旁的灌木丛中扯下几片树叶嚼烂吞下去,用以解饥疗渴。

奇迹出现了,这几片树叶救了神农氏的命。

于是,神农氏将这种树叶命名为“茶”,并倡导植茶、喝茶。

现代科学证明,茶叶的茶单宁等物质的确能抗菌杀菌、消炎解毒,而且具有防癌功能。

神农架民间传说之二神农氏在神农架采药时,登上了具有仙境之称的燕子垭、天门垭,继而攀登回生寨,以便将回生寨的七十二种还阳药记入他的紫竹简——《神农本草经》。

据传说,这回生寨的还阳药起死回生,所以称之为“回生寨”。

当神农氏在跨越回生寨中一座独木小桥时,他不慎将《神农本草》竹简失落桥下,此桥因而得名“失书桥”。

神农氏正处在惋惜为难之际,忽然从碧空飞来一群白鹤,把他接上了天庭,成了“药仙”。

回生寨从此一年四季香气弥漫,遂改名“留香寨”。

历史故事:仅1990年出版的《神农架民间故事集》一书,就收录了与神农氏有关的传说故事几十篇。

这些传说故事表明,神农氏曾踏遍神农架的千山万水:他架木为巢,供老百姓居住;他搭架采药,编写药书,为民治病;他斗凶兽、惩恶人,弘扬了人间正气;他教民稼穑、养蚕、纺织、种树、采茶、制陶、制末耜、饲养禽畜、创集市贸易、作琴瑟、创歌舞,与民同乐,出现了太平盛世。

关于炎帝神农氏的小故事炎帝,是中国上古时期姜姓部落的首领尊称,号神农氏。

相传炎帝牛首人身,他亲尝百草,发展用草药治病;他发明刀耕火种创造了两种翻土农具,教民垦荒种植粮食作物;他还领导部落人民制造出了饮食用的陶器和炊具。

下面是小编给大家带来的关于炎帝神农氏的小故事,欢迎大家阅读!炎帝的小故事太阳神炎帝是女娲升天若干年以后,出现在大地上的又一位大神。

他和他的玄孙火神祝融共同治理着南方一万二千里的大地,主宰着南方的生命。

炎帝是一位慈爱仁厚的大神。

他在世的时候,大地上的人类由于不断的生息繁衍,自然界生产的食物已经不足以满足人们的需求了,于是,仁爱的炎帝便教给人类如何播种和收获五谷,用自己的辛勤劳动来换取生活所需要的一切。

当他要教给人类种五谷时,从天空纷纷降落下许多谷种,他收集起这些谷种来,播种在已经开垦出来的土地上。

一次,他看到一只浑身通红的鸟,嘴里衔了一株九穗的禾苗在空中飞过,穗上的谷粒落在地上,炎帝把它们拾起来种到了田里。

这些谷物长成后,人们吃了不但可以充饥,而且还可以长生不死。

人类从此有了足够的粮食,生活就非常安定了。

那时候,人类共同劳动、互相帮助,既没有主人,也没有奴隶,人们收获的果实大家平均分配,感情亲如手足。

为了能让人类过上更加幸福的日子,炎帝又让太阳发射出足够的光和热,使五谷更加茁壮的生长,使人们生活在灿烂温暖的光明中。

从此,人类再也不愁衣食,人们非常感谢炎帝的恩德,便尊称他为“神农”。

那时,炎帝的样子是牛头人身,这大概是与他的这一贡献分不开的。

炎帝是农业之神,同时又是医药之神。

因为,太阳光是健康的源泉。

炎帝有一根神鞭,被称做赭鞭。

他用这根鞭子来抽打各种各样的药草,药草经过赭鞭的抽打,有毒无毒、或寒或热的各种药性就很明显地呈现出来。

于是,他就根据这些药草的不同药性来治病救人。

为了更加确定药性,他还亲自去品尝百草。

为了尝药,他曾在一天里中毒过70多次。

一次,他尝了一种有剧毒的断肠草,竟然被烂断了肠子。

传说人物炎帝简介炎帝是上古时期姜姓部落的首领,号神农氏,是“五帝”之一。

下面小编就带大家一起来详细了解下吧。

炎帝人物简介炎帝(生猝年不详)是上古时期姜姓部落的首领,号神农氏,又号魁隗氏、连山氏、列山氏,别称赤帝、农皇等,是“五帝”之一。

炎帝发明医药、制耒耜种五谷、制作陶器、开辟集市、联合黄帝打败蚩尤。

相传炎帝牛首人身,他亲尝百草,发展用草药治病;他发明刀耕火种创造了两种翻土农具,教民垦荒种植粮食作物;他还领导部落人民制造出了饮食用的陶器和炊具。

关于炎帝故里目前有六地之争:陕西宝鸡、湖南会同县连山、湖南株洲炎陵县、湖北的随州、山西高平、河南柘城。

华人自称炎黄子孙,将炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族人文初祖。

炎帝生平事迹涿鹿之战涿鹿之战,是距今约5000余年前,黄帝部族联合炎帝部族,与东夷集团中的蚩尤部族在今河北省涿县一带所进行的一场大战。

“战争”的目的,是双方为了争夺适于牧放和浅耕的中原地带。

它也是中国历史上见于记载的最早的“战争”,对于古代华夏族由野蛮时代向文明时代的转变产生过重大的影响。

原始社会中晚期,逐渐形成了炎黄、东夷、苗蛮三大集团。

其中华夏集团以黄帝、炎帝两大部族为核心。

它们分别兴起于今关中平原、山西西南部和河南西部。

经融合后,遂沿着黄河南北岸向今华北大平原西部地带发展。

与此同时,兴起于淮河下游以南的今豫、苏、皖交界地区的蚩尤部落(苗蛮集团的一支),也在其著名领袖蚩尤的领导下,以今山东为根据地,由东南向西北方向的中原发展,开始进入华北大平原。

这样华夏集团与苗蛮集团之间的一场武装冲突也就不可避免了。

涿鹿之战正是在这种历史背景下爆发的。

据说蚩尤族善于制作兵器,其铜制兵器精良坚利,且部众勇猛剽悍,生性善战,擅长角牴,进入华北地区后,首先与炎帝部族发生了正面冲突。

蚩尤族联合巨人夸父部族和三苗一部,用武力击败了炎帝族,并进而占据了炎帝族居住的“九隅”,即“九州”。

炎帝族为了维持生存,遂向同集团的黄帝族求援。

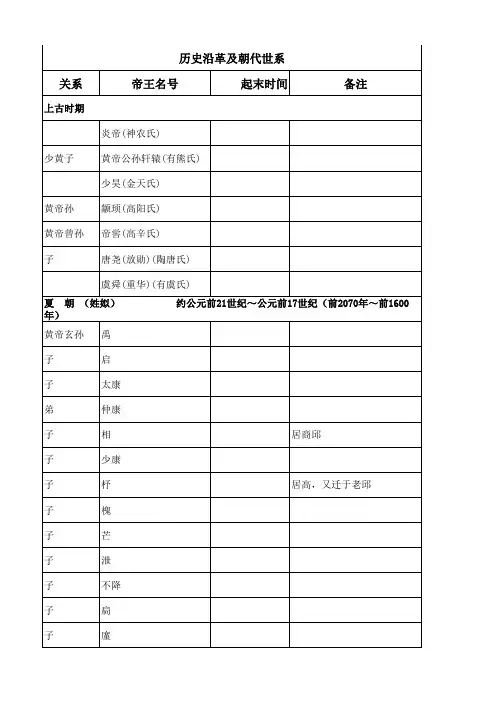

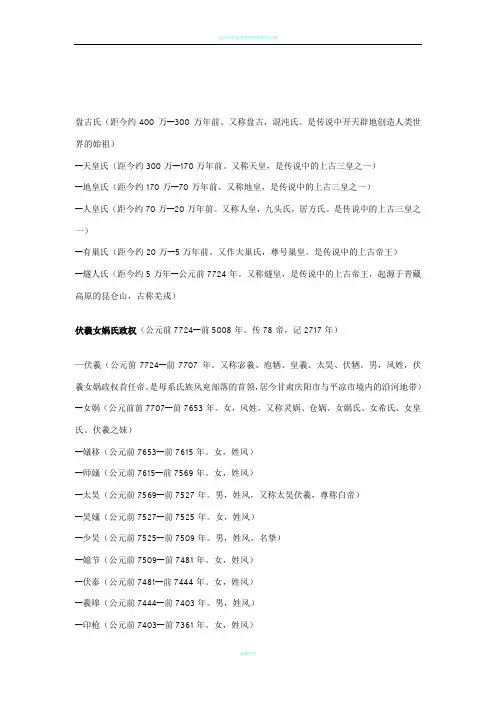

盘古氏(距今约400万—300万年前。

又称盘古,混沌氏。

是传说中开天辟地创造人类世界的始祖)—天皇氏(距今约300万—170万年前。

又称天皇,是传说中的上古三皇之一)—地皇氏(距今约170万—70万年前。

又称地皇,是传说中的上古三皇之一)—人皇氏(距今约70万—20万年前。

又称人皇,九头氏,居方氏。

是传说中的上古三皇之一)—有巢氏(距今约20万—5万年前。

又作大巢氏,尊号巢皇。

是传说中的上古帝王)—燧人氏(距今约5万年—公元前7724年。

又称燧皇,是传说中的上古帝王,起源于青藏高原的昆仑山,古称羌戎)伏羲女娲氏政权(公元前7724—前5008年。

传78帝,记2717年)—伏羲(公元前7724—前7707年。

又称宓羲、庖牺、皇羲、太昊、伏牺。

男,风姓,伏羲女娲政权首任帝。

是母系氏族风兖部落的首领,居今甘肃庆阳市与平凉市境内的沿河地带)—女娲(公元前前7707—前7653年。

女,风姓。

又称灵娲、仓娲、女娲氏、女希氏、女皇氏。

伏羲之妹)—嬟移(公元前7653—前7615年。

女,姓风)—师嬟(公元前7615—前7569年。

女,姓风)—太昊(公元前7569—前7527年。

男,姓风,又称太昊伏羲,尊称白帝)—昊嬟(公元前7527—前7525年。

女,姓风)—少昊(公元前7525—前7509年。

男,姓风,名挚)—嬑节(公元前7509—前7481年。

女,姓风)—伏泰(公元前7481—前7444年。

女,姓风)—羲暤(公元前7444—前7403年。

男,姓风)—印枪(公元前7403—前7361年。

女,姓风)—新印(公元前7361—前7335年。

女,姓风,号大庭氏)—姯印(公元前7335—前7271年。

女,姓风)—随象(公元前7271—前7224年。

男,姓风)—伏显(公元前7224—前7191年。

女,姓风,号柏皇氏)—可塑(公元前7191—前7159年。

女,姓风)—郁莟(公元前7159—前7143年。

女,姓风)—佘蓄(公元前7143—前7085年。

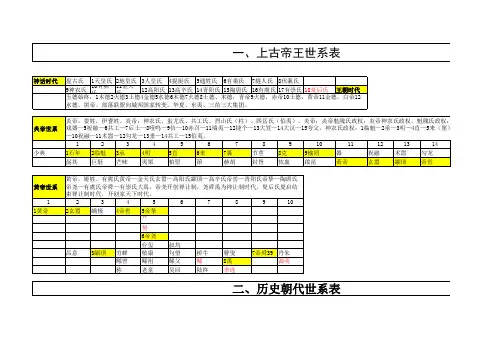

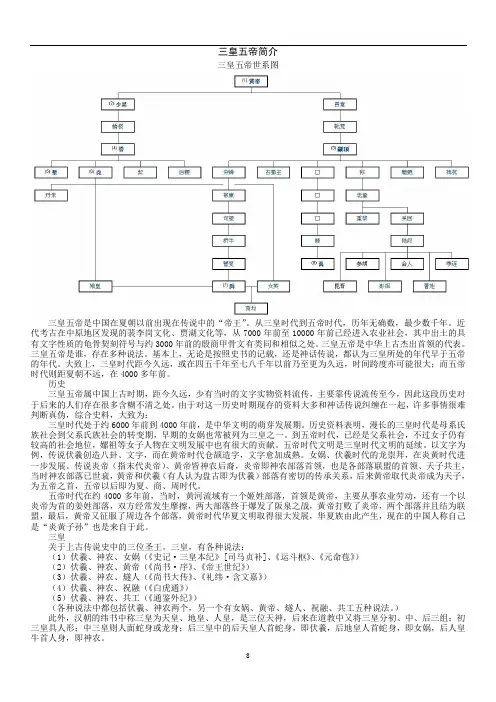

三皇五帝简介三皇五帝世系图三皇五帝是中国在夏朝以前出现在传说中的“帝王”。

从三皇时代到五帝时代,历年无确数,最少数千年。

近代考古在中原地区发现的裴李岗文化、贾湖文化等,从7000年前至10000年前已经进入农业社会,其中出土的具有文字性质的龟骨契刻符号与约3000年前的殷商甲骨文有类同和相似之处。

三皇五帝是中华上古杰出首领的代表。

三皇五帝是谁,存在多种说法。

基本上,无论是按照史书的记载,还是神话传说,都认为三皇所处的年代早于五帝的年代。

大致上,三皇时代距今久远,或在四五千年至七八千年以前乃至更为久远,时间跨度亦可能很大;而五帝时代则距夏朝不远,在4000多年前。

历史三皇五帝属中国上古时期,距今久远,少有当时的文字实物资料流传,主要靠传说流传至今,因此这段历史对于后来的人们存在很多含糊不清之处。

由于对这一历史时期现存的资料大多和神话传说纠缠在一起,许多事情很难判断真伪,综合史料,大致为:三皇时代处于约6000年前到4000年前,是中华文明的萌芽发展期。

历史资料表明,漫长的三皇时代是母系氏族社会到父系氏族社会的转变期,早期的女娲也常被列为三皇之一。

到五帝时代,已经是父系社会,不过女子仍有较高的社会地位,嫘祖等女子人物在文明发展中也有很大的贡献。

五帝时代文明是三皇时代文明的延续。

以文字为例,传说伏羲创造八卦、文字,而在黄帝时代仓颉造字,文字愈加成熟。

女娲、伏羲时代的龙崇拜,在炎黄时代进一步发展。

传说炎帝(指末代炎帝)、黄帝皆神农后裔,炎帝即神农部落首领,也是各部落联盟的首领、天子共主,当时神农部落已世衰,黄帝和伏羲(有人认为盘古即为伏羲)部落有密切的传承关系,后来黄帝取代炎帝成为天子,为五帝之首,五帝以后即为夏、商、周时代。

五帝时代在约4000多年前,当时,黄河流域有一个姬姓部落,首领是黄帝,主要从事农业劳动,还有一个以炎帝为首的姜姓部落,双方经常发生摩擦,两大部落终于爆发了阪泉之战,黄帝打败了炎帝,两个部落并且结为联盟,最后,黄帝又征服了周边各个部落,黄帝时代华夏文明取得很大发展,华夏族由此产生,现在的中国人称自己是“炎黄子孙”也是来自于此。

上古部落首领是炎帝。

炎帝,是中国上古时期姜姓部落的首领尊称,号神农氏,又号魁隗氏、连山氏、列山氏,别号朱襄(尚有争议,也有说朱襄氏部落曾有三代首领尊号炎帝)。

传说姜姓部落的首领由于懂得用火而得到王位,所以称为炎帝。

从神农起姜姓部落共有九代炎帝,神农生帝魁,魁生帝承,承生帝明,明生帝直,直生帝氂,氂生帝哀,哀生帝克,克生帝榆罔,传位五百三十年。

炎帝所处时代为新石器时代,炎帝故里目前有六地之争,分别是:陕西宝鸡、湖南会同县连山、湖南株洲炎陵县、湖北的随州、山西高平、河南柘城。

炎帝部落的活动范围在黄河中下游,在姜水(一说是今宝鸡市渭滨区的清姜河,一说是今宝鸡市岐山县的岐水。

)一带时部落开始兴盛,最初定都在陈地,后来又将都城迁移到曲阜。

相传炎帝牛首人身,他亲尝百草,发展用草药治病;他发明刀耕火种创造了两种翻土农具,教民垦荒种植粮食作物;他还领导部落人民制造出了饮食用的陶器和炊具。

传说炎帝部落后来和黄帝部落结盟,共同击败了蚩尤。

华人自称炎黄子孙,将炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族人文初祖,成为中华民族团结、奋斗的精神动力。

炎帝被道教尊为神农大帝,也称五榖神农大帝。

上古世系【续】●炎帝神农氏神农氏是传说中的农业和医药的发明者。

远古人民过着采集和渔猎的生活,他发明制作木耒、木耜,教会人民农业生产。

反映中国原始时代由采集渔猎向农耕生产进步的情况。

又传说他遍尝百草,发现药材,教会人民医治疾病。

继伏羲以后,神农氏是又一个对中华民族颇多贡献的传奇人物。

除了发明农耕技术外,还发明了医术,制定了历法,开创九井相连的水利灌溉技术等。

因为他发明农耕技术而号神农氏,因以火德王,故称炎帝、赤帝、烈(厉)山氏,则又成了与黄帝相争天下的首领。

长期以来,对于神农氏是否是炎帝这个问题,一直悬而难决。

传说神农一生下来就是个“水晶肚”,几乎是全透明的,五脏六腑全都能看得见,还能看得见吃进去的东西。

那时候,人们经常因乱吃东西而生病,甚至丧命。

神农为此决心尝遍百草,能食用的放在身体左边的袋子里,介绍给别人吃,用作药用;不能够食用的就放在身体的右边袋子里,提醒人们注意不可以食用。

●黄帝姬轩辕轩辕黄帝为中华民族的人文始祖。

黄帝(英文:The huangdi;Yellow emperor)(前2697-前2599年)少典之子,本姓公孙,长居姬水,因改姓姬,居轩辕之丘(在今河南新郑西北),故号轩辕氏,出生、创业和建都于有熊(今河南新郑),故亦称有熊氏,因有土德之瑞,故号黄帝。

他首先统一华夏族的伟绩而载入史册。

他播百谷草木,大力发展生产,创造文字,始制衣冠,建造舟车,发明指南车,定算数,制音律,创医学等,是承前启后中华文明的先祖。

传说中远古时代华夏民族的共主,五帝之首。

●少昊己挚少昊(前2598-前2525年),相传少昊是黄帝之子,是远古时羲和部落的后裔,华夏部落联盟的首领,同时也是东夷族的首领。

中国五帝之一,中国赢姓及其秦、徐、黄、江、李等数百个姓氏的始祖。

少昊最初建立的的国度在山东省东部黄海之滨的日照地区。

《山海经·大荒东经》载:“东海之外大壑,少昊之国,少昊儒帝颛顼,弃其琴瑟。

有甘山者,生甘渊,甘水出焉”。

关于炎帝神农氏的故事我们中国人是炎黄子孙,那炎黄你知道是谁吗?下面我们就来看看关于炎黄的故事,了解一下炎黄.炎帝神农氏制耒耜,种五谷,奠定了农工基础。

耒耜的使用和种五谷,解决了民以食为天的大事,促进了农业生产的发展,为人类由原始游牧生活向农耕文明转化创造了条件。

立市廛,首辟市场。

据《周易·系辞下》载,神农"日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所"。

神农发明的以日中为市,以物易物的市场是中国货币,商业发展的起源和基石。

治麻为布,民着衣裳。

原始人本无衣裳,仅以树叶,兽皮遮身,神农教民麻桑为布帛后,人们才有了衣裳,这是人类由朦昧社会向文明社会迈出的重大一步。

作五弦琴,以乐百姓。

据《世本·下篇》载,神农发明了乐器,他削桐为琴,结丝为弦,这种琴后来叫神农琴。

神农琴“长三尺六寸六分,上有五弦:曰、宫、商、角、徵、羽”。

这种琴发出的声音,能道天地之德,能表神农之和,能使人们娱乐。

削木为弓,以威天下。

神农始创了弓箭,有效地防止了野兽的袭击,有力地打击了外来部落的侵犯,保卫了人们的生命安全和劳动成果。

制作陶器,改善生活。

在陶器发明前,人们加工处理食物,只能用火烧烤,有了陶器,人们对食物可以进行蒸煮加工,还可以贮存物品,酿酒,消毒。

陶器的使用,改善了人类的生活条件,对人类的饮食卫生和医药发展产生了深远的影响。

为了促使人们有规律地生活,按季节栽培农作物,炎帝神农还立历日,立星辰,分昼夜,定日月,月为三十日,十一月为冬至。

炎帝管理部落,治理天下很有方法。

他不望其报,不贪天下之财,而天下共富之。

智贵于人,天下共尊之。

他以德以义,不赏而民勤,不罚而邪正,不忿争而财足,无制令而民从,威厉而不杀,法省而不烦,人民无不敬戴。

炎帝还是中国教育的始祖。

他教民使用工具,教民播种五谷,教民医药,教民制陶、绘画,教民弓箭、猎兽、健身,教民制琴、教民音乐、舞蹈,还教民智德。

可见,炎帝时期,德、智、体、美得到了全面重视和发展。

根据各方资料整理的黄帝世系余氏资料分类:余氏族志根据各方资料整理的黄帝世系余氏资料初天皇.初地皇.初人皇.天皇氏.地皇氏.泰皇氏.鉅靈氏.句疆氏.譙明氏.涿光氏.鉤陣氏.黃神氏.狃神氏.犁靈氏.大騩氏.鬼騩氏.弇茲氏.泰逢氏.冉相氏.蓋盈氏.大敦氏.雲陽氏.巫常氏.泰壹氏.空桑氏.神民氏.倚帝氏.次民氏.辰放氏.蜀山氏.豗傀氏.渾沌氏.東戶氏.皇覃氏.啟統氏.吉夷氏.几籧氏.豨韋氏.有巢氏.遂人氏.庸成氏.史皇氏.柏皇氏.中黃氏.大庭氏.栗陸氏.昆連氏.軒轅氏.赫蘇氏.葛天氏.尊盧氏.祝誦氏.昊英氏.有巢氏.朱襄氏.陰康氏.無懷氏。

太昊氏伏羲氏.炎帝神農氏.黃帝軒轅氏。

(舊石器時代..史前時代)1、炎帝神農氏-炎帝神农氏的先祖为伏羲女娲氏政权的柱下史,世居秦岭以南的华阳地区。

神农氏的先祖与魁隗氏的先祖同源,皆出自于少典氏,他们早期共同居住在姜水,因比皆以姜为姓。

第一代神农(前4795前4733年)系伏羲女娲氏政权的大典氏,为柱下史,号神农氏。

在位虚记约三十二年(前5032前5001)。

炎帝神农氏政权前后共传十七代(前九后八),有天下五百二十年(前5032前4513)。

公元前4513年,炎帝神农氏政权被黄帝姬芒所灭。

2、勗其妣扶胥氏3、巨駓妣蜀山氏4、芒昧妣逿伊氏5、夷栗妣女儀氏6、柏堅妣赤水氏7、諱節妣鉅閭氏8、赫胡妣摩利氏9、封胥妣女娥氏10、依盧妣九方氏11、啟昆妣女蟜氏12、黃帝-子高序号1黄帝-黄帝轩辕氏的先祖为少典氏和有氏。

黄帝轩辕氏政权共历十五帝,传国四百六十一年(公元前4513前4053)。

黄帝姬芒(前4543前4476年),男,姓姬,名芒,号轩辕氏。

中国氏族联盟时代黄帝轩辕氏政权的首任帝。

尊号黄帝。

2玄嚣--号青阳,上古传说人物。

传说他是黄帝和嫘祖的长子,蟜极的父亲,是五帝之一帝喾的祖父。

黄帝有二十五个儿子,其中有二子为正妃嫘祖所生,长子为玄嚣,次子昌意。

黄帝之子玄嚣,为姬姓,名挚,后采继位为天子,修太昊之法,后人称为少昊氏。

炎帝神农氏的传说故事炎帝神农传说是湖北汉族民间传说之一,国家非物质文化遗产。

娲伏羲以后,不知隔了若干年月,又出现了一个太阳神炎帝。

他和兽身人脸的火神祝融共同治理着南方一万二千里的地方,是南方的天帝。

历史渊源:太阳神炎帝是一位极慈祥的大神,当他出此刻人间的时候,大地上的人类已经生育众多,自然界出产的食品不够吃了,慈祥的炎帝教人怎样播种五谷,用劳力来换取生活的资源。

那时候,人类共同劳作,相互帮助,没有奴隶,没有主人,收获的果实大家均分,感情象兄弟姐妹般和蔼。

炎帝又叫太阳发出足够的光和热来,使五谷孕育生长。

此后,人类便不愁衣食。

大家感怀他的善事,便称他为“神农”。

传说他是牛头人身。

这大体由于在农业时代象征几千年来帮助我们耕作的牛同样特别有贡献吧!历史传说:湖北省神农架地域汉族民间对于神农氏的传说极为丰富多彩。

炎帝神农氏在这一带搭架采药、惩恶扬善、为民谋利的事迹,在这里无人不晓,无人不晓。

神农架民间传说之一一次,神农氏采药尝百草时中毒,生命告急,他随手从身边的灌木丛中扯下几片树叶嚼烂吞下去,用以解饥疗渴。

奇观出现了,这几片树叶救了神农氏的命。

于是,神农氏将这类树叶命名为“茶”,并倡议植茶、品茶。

现代科学证明,茶叶的茶单宁等物质确实能抗菌杀菌、消炎解毒,并且拥有防癌功能。

神农架民间传说之二神农氏在神农架采药时,登上了拥有仙境之称的燕子垭、天门垭,既而登攀回生寨,以便将回生寨的七十二种还阳药记入他的紫竹简——《神农本草经》。

据传说,这回生寨的还阳药妙手回春,因此称之为“回生寨”。

当神农氏在超越回生寨中一座独木小桥时,他不慎将《神农本草》竹简失意桥下,此桥因此得名“失书桥”。

神农氏正处在痛惜犯难之际,突然从碧空飞来一群白鹤,把他接上了天庭,成了“药仙”。

回生寨此后一年四时香气洋溢,遂更名“留香寨”。

历史故事:仅1990年第一版的《神农架民间故事集》一书,就收录了与神农氏相关的传说故事几十篇。

这些传说故事表示,神农氏曾踏遍神农架的千山万水:他架木为巢,供老百姓居住;他搭架采药,编写药书,为民治病;他斗凶兽、惩恶人,弘扬了人间正气;他教民稼穑、养蚕、纺织、种树、采茶、制陶、制末耜、饲养禽畜、创市集贸易、作琴瑟、创歌舞,与民同乐,出现了天下太平。

炎帝,是中国上古时期姜姓部落的首领尊称,号神农氏,又号魁隗氏、连山氏、列山氏。

传说姜姓部落的首领由于懂得用火而得到王位,所以称为炎帝。

从神农起姜姓部落共有九代炎帝,神农生帝魁,魁生帝承,承生帝明,明生帝直,直生帝氂,氂生帝哀,哀生帝克,克生帝榆罔,传位五百三十年。

炎帝所处时代为新石器时代。

炎帝部落的活动范围在黄河中下游,最初定都在陈地,后来又将都城迁移到曲阜。

相传炎帝牛首人身,他亲尝百草,发展用草药治病;他发明刀耕火种创造了两种翻土农具,教民垦荒种植粮食作物;他还领导部落人民制造出了饮食用的陶器和炊具。

传说炎帝部落后来和黄帝部落结盟,共同击败了蚩尤。

华人(不仅汉族)自称炎黄子孙,将炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族人文初祖,成为中华民族团结、奋斗的精神动力。

2011年1月 第3O卷第1期 重庆文理学院学报(社会科学版) Journal of Chongqing University of Arts and Sciences(Social Sciences Edition) Jan.2011 VOI.3O No.1

22 炎帝神农氏“七曜起于天关’’的年代 赵永恒 (中国科学院国家天文台,北京100012)

【摘要】关于炎帝的历法,宋・罗泌在《路史》中记载:“三朝具于摄提,七曜起于天关,所谓太初历也。”这里,“三 朝”指年月日;“摄提”即摄提格,是指地支中的寅,“七曜”为日月五星。这说明炎帝创制的《太初历》起始日那天, 为寅年寅月寅日.日月五星会聚在一起,并且是从“天关”星开始。通过天文年代学的计算和分析,可以确定公元 前4 951年3月28日为炎帝《太初历》的起始日。 【关键词】炎帝;神农;三皇;年代;天文年代学

中图分类号:G122 文献标识码:A 文章编号:1673—8004(2011)01—0022—04

炎帝神农氏为我国古代文献记载的“三皇”之一。《周易・系辞》中说:“包牺 氏没,神农氏作,斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利以教天下,盖取诸《益》。日中为 市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所,盖取诸《噬嗑》。” 关于炎帝神农氏的年代和世系,有史以来众说纷纭。如《尸子》记载“神农 氏七十世(或十七世)有天下,岂每世贤哉,牧民易也。”《春秋命历序》记载“炎 帝八世.五百二十岁。” 本文依据古代文献对炎帝神农氏的天象记载,通过天文计算来确定其可 能的年代。 宋.罗泌《路史》记载:炎帝神农氏“三朝具于摄提,七曜起于天关,所谓太 初历也。”其注日:“神农之历自日太初,非汉之太初也。杨泉云,畴昔神农,始治 农功,正节气,审寒温,以为早晚之期,故立历名。” 关于“摄提”的含义,屈原《离骚》中有“摄提贞于孟陬兮,唯庚寅吾以降”。 王逸认为“摄提”是“摄提格”的省称,《尔雅・释天》日:“太岁在寅,日摄提格”。 故屈原生于“太岁在寅、正月始春、庚寅之日”,即寅年寅月寅日。 因此《路史》记载的“摄提”为寅,而“三朝”是指年月13。“三朝具于摄提”是 说年月日俱为“寅”,即寅年寅月寅日。 “七曜”是指日月五星的合称,包括太阳、月亮、水星、金星、火星、木星和土

【上古传说】华夏始祖炎帝简介

华夏始祖炎帝简介

姓氏:益气,又名蒋

氏:烈山氏

编号:神农(神农也是一个姓氏,可能是这个部落不同于其他部落的名字。

神农是这个部落或其首领的名字)

名:石年(石年这名极有可能是后世之人所加)

生日:农历4月26日

出生地:陕西宝鸡姜水

生母:任思(女:邓,焦家女儿,熊家妾)

炎帝,是中国上古时期姜姓部落的首领尊称,号神农氏,又号魁隗氏、连山氏、列山氏,别号朱襄(尚有争议,也有说朱襄氏部落曾有三代首领尊号炎帝)。

据说,姜姓部落的首领因会用火而获得王位,因此被称为炎帝。

来自神农,姜姓部落有九代炎帝。

神农生魁帝,魁生成帝,明生明帝,明生智帝,智生英帝。

爱帝生了柯,柯生了禹王。

它被王位继承了530年。

炎帝所处时代为新石器时代,炎帝故里目前有六地之争,分别是:陕西宝鸡、湖南会同县连山、湖南株洲炎陵县、湖北的随州、山西高平、河南柘城。

炎帝部落的活动范围在黄河中下游,在姜水(一说是今宝鸡市渭滨区的清姜河,一说是今宝鸡市岐山县的岐水。

)一带时部落开始兴盛,最初定都在陈地,后来又将都城迁移到曲阜。

据说炎帝的牛头是个男人。

他品尝了各种草药,开发了治疗疾病的草药;他发明了刀耕火种,发明了两种翻土农具,并教人们开垦荒地和种植粮食作物;他还领导部落人民制作陶器和烹饪用具。

传说炎帝部落后来和黄帝部落结盟,共同击败了蚩尤。

中国人(不仅是汉族人)自称炎黄子孙,尊崇炎黄子孙为中华民族的人类始祖,成为中华民族团结奋斗的精神动力。

炎帝被道教尊为神农大帝,也称五b神农大帝。

神农炎帝世系炎帝和黄帝一样,是中华民族的始祖,是华夏民族共同的远祖,同称“人文初祖”。

“黄帝者,少典之子,姓公孙,名轩辕。

生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而聪明。

轩辕之时,神农世衰,诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。

于是轩辕乃习用干戈,以征不享,诸侯咸来宾从。

”《国语·晋语》叙炎帝与黄帝的关系曰:“昔少典娶于有氏,生黄帝、炎帝。

黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。

”“二帝用师,以相济也”,“男女相及,以生民也”。

神农时代末期(军事民主制后期),部落之间争战不已,以致神农作为部落联盟的酋长也无力平息。

黄帝即于此时,继神农而崛起,取得盟主地位。

所以人们认为,黄帝与神农(炎帝),都不只是一个人,而是部落的称号(因而也是“朝代”称号),或是部落首领通用的称号。

当然,有可能是以最初一任部落酋长的名字(名号)命名部落的。

神农早于黄帝,一般认为,神农即炎帝。

炎、黄二帝皆处于原始社会末期。

“炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕。

轩辕乃修德振兵,治五气,艺一种,抚万民,度四方。

教熊、罴、貔、貅、虎,以与炎帝战于版泉之野。

三战,然后得其志。

”“诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。

”说明在神农(炎帝)氏世衰力弱、德能不孚之时,黄帝继起。

其最主要原因是,两大部落 (族)为争夺本族生存与发展的空间而发生争端,世代争战。

黄帝联合四方部落,经过多次战争,才得以打败炎帝神农氏,实现中华民族历史上的第一次大联合(大统一)。

《帝王世纪》较详细地记述了炎帝的诞生神话:“炎帝,神农氏,姜姓也。

母曰任姒,有娇氏之女,名女登,为少典妃。

游于华阳,有神龙,首感女登于常羊,生炎帝。

人身牛首,长于姜水,因以姓焉。

有圣德。

以火德王,故号炎帝。

初都陈(今河南淮阳),又徙鲁(今山东曲阜)。

又曰魁隗氏,又曰连山氏,又曰列山氏。

”《潜夫论·五德志》载:“有神龙,首出常羊,感任姒,生赤帝魁隗。

身号炎帝,世号神农,代伏羲氏。

其德火纪,故为火师而火名。

”《说文》云:“神农居姜水,以为姓。

”《竹书纪年》载:炎帝“育于姜水,故姜为姓”,“其起本烈山,号烈山氏”。

《三皇本纪》曰:“神农氏、姜姓”,“长于姜水,因以为姓。

”黄帝、炎帝是同出于少典氏之两兄弟(应为少典部落联盟的两个胞族部落),因其分别居于西北黄土高原之姬水、姜水流域,故得姓不同。

姜水即岐水,在今陕西省岐山、武功县一带,属渭水支流,源出岐山,南向与横水合流,人雍河。

上述炎帝姓姜,是因姜水而得;反之,也可能姜水因有姜姓(炎帝)部族人的长期居处而得名。

郑樵说:“姓之为氏,与地之为氏,其初一也。

皆因所居而命。

得赐者为姓,不得赐者为地”,“姜之得赐,居于姜水故也。

故曰因生以赐姓。

”“姜”字从羊,与羌同音、义,表明他们是上古时代羌族的一支,是逐水草而居的游牧(牧羊)民族;“姜”字又从女,作为部族人员的共名,即是部族的姓称,源于共同的始祖母,有着共同的血脉统绪。

在神农氏父系氏族社会以前,曾经经历过长期的母系氏族社会。

这个时期的重要遗产之一,就是氏族的共同姓氏称号。

尽管到了后世,这一部族的许多分支,有许多氏称,但他们的祖姓是统(同)一的,是不会磨灭或被忘却的。

周代,许多姜姓氏族(支族)人共同尊奉他们的始祖炎帝;春秋时期即使是已被周人视为“夷狄”的“姜姓诸戎”也不例外。

《礼记·月令》正义引《春秋说》云:“炎帝号大庭氏,下为地皇,作耒耜,播百谷,曰神农。

”看来炎帝只是帝号,而神农则是人们对他的尊称。

从实质上看,神农氏是从事农业生产的部落,其领袖号称炎帝。

古书又载:“以火德王,故曰炎帝;作耒耜,故曰神农。

”炎帝神农是一神而具两个功德。

·有学者认为,神农氏在黄帝之前,是古代“三皇”之一,炎帝是神农氏的后裔。

炎帝即赤帝,是日神之子,即火神。

《左传》“哀公九年(公元前486年)”载:“炎帝为火师;姜姓,其后也。

”《汉书·食货志》说:“食谓农殖嘉谷可食之物,货谓布帛可衣及金刀龟贝,所以分财布利,通有无者也。

二者生民之本,兴自神农之世。

‘斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利以教天下’,而食足;‘日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所’,而货通。

食足货通,然后国实民富,而教化成。

”食与货是生民、养民之本,二者皆肇始于神农炎帝,其功堪称不朽。

陆贾《新语·道基》载:“民人食肉、饮血、衣皮毛。

至于神农,以为行虫走兽,难以养民,乃求可食之物。

尝百草之实,察酸苦之味,教民食五谷。

”《白虎通·号》云:“神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民耕作而化之,故谓之神农也。

”《淮南子·修务训》载:“神农乃教民播种五谷,相土地宜、燥湿、肥沃、高下。

尝百草之滋味、水泉之甘苦,令民知所避就。

”他无疑是带领先民从蒙昧走向文明的拓荒者和创业者。

据《绎史》卷四引《周书》云:“神农之时,天雨粟,神农遂耕而种之。

作陶冶斧斤,为耒耜锄,以垦草莽。

然后五谷兴助,百果蕨实。

”《易·系辞》曰:“包牺氏没,神农氏作。

斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下。

”农业的发明的确颇具神话色彩,古人津津乐道,渲染已甚。

其中最多的,是把神农的政治思想理想化了,加进后世儒生自己的观点。

《商君书·画策》篇载:“神农之世,男耕而食,妇织而衣,刑政不用而治,甲兵不起而王。

”《庄子·盗跖》篇载:“神农之世,卧则居居,起则于于,民知其母,不知其父,与麋鹿共处。

耕而食,织而衣,无有相害之心,此至德之隆也。

”《越绝书》称:“昔者神农氏之治天下,务利之而已矣,不望其极。

不贪天下之财,而天下共富之;不以其智能自贵于人,而天下共尊之。

”表现神农氏的无私、英明与贤能。

《纲鉴》载:炎帝“治天下,其俗朴,重端悫。

不忿争而财足,无制令而民从,威厉而不杀,法省而不烦”,描绘出炎帝领导下的原始社会生活。

《路史·后记》(宋罗泌著)记述炎帝的政治理论和思想,说他主张“民为邦本,食为民天”;“士丁壮而不耕,则受其饥;女当年而不织,则受其寒”,“耕不强者亡(无)以养其生,织不力者莫以盖其形”。

炎帝始作耒耜,教民耕种;耕田为土,凿地为井;正节气,立历日;亲尝百草,发明医药;治麻为布,创制衣裳;日中为市,倡导贸易;削桐结丝,制作乐器;治木为弧矢,创造武器;“教之桑麻”,“耕而作陶”;制灶作具,以利民用。

他无疑是我国农耕文化的开创者,亲手缔造了中华古国的文明。

因他“始教天下种谷”,“教耕生谷,以致民利”,故后世尊他为神农。

传说他的死也是辉煌而悲壮的:晚年巡视南方,尝百草为民治病,“一日而遇七十毒”,终因误尝断肠草而不幸身亡。

传说他葬于今湖南酃县塘田乡的鹿原陂,后世称其墓为炎帝陵。

由于神农氏的发明和倡导,姜姓戎族开始从居无定所的游牧生活,转入定居耕种的农业生活。

神农炎帝的确是开天辟地、功勋超卓的伟人。

炎帝族的活动范围遍及陕西、甘肃、河南、河北、山东、湖北、湖南。

炎帝子孙继承农业生产传统,又有新的创造发明。

《国语·鲁语上》载:“昔烈山氏之有天下也,其子曰柱,能植百谷百蔬。

夏之兴也,周弃继之,故祀以为稷。

共工氏之伯九有也,其子曰后土,能平九土,故祀以为社。

”烈山氏又叫厉山氏,是炎帝之号;因炎帝起于烈山。

烈山在今湖北省随县(今随州市)。

炎帝号为神农,“教民耕稼、蜡祭、医药、交易之事,开万世衣食相生相养之原。

”后人称颂神农,“其功如天”,“盛德不孤,万世同仁”。

商周之际的大贤人伯夷、叔齐兄弟曾经哀歌:“神农、虞夏忽焉没兮,我安适归兮?”东汉张衡作《东京赋》慨称:“仰不睹炎帝、帝魁之美”。

晋陶渊明在《饮酒》诗中有“羲、农去我久,举世叹复真”的惋惜;他在《感士不遇赋》中更有“士之不遇,已不在炎帝、帝魁之世”的怨慨。

可知炎帝时代曾令众多士人向往。

《尸子》解释神农之神为:“神农氏治天下,欲雨则雨。

五日为行雨,旬为谷雨,旬五日为时雨。

正四时之制,万物咸利,故为之神。

”周武王灭殷纣之后,“追思先圣王,乃褒封神农之后于焦(今安徽亳州市)”,代表当时人们对炎帝功业的纪念和褒扬。

炎帝的世系,据《礼记·祭法》疏引《春秋命历序》曰:“炎帝传八世,合五百二十岁。

”八世所传,《易·系辞》疏引《帝王世系》载:“神农氏在位一百二十年而崩。

纳奔水氏女曰听泼,生帝临魁;次帝承,次帝明,次帝直,次帝厘,次帝哀,次帝榆罔。

凡八代,及轩辕氏。

”《万姓统谱》载称:“炎帝神农氏,姜姓,生于厉山,长于姜水,因以为姓氏。

继无怀氏位,承太昊木德,以火德王,故曰炎帝。

都鲁。

在位一百四十年。

”《吕氏春秋·慎势览》称,“神农氏十七世有天下”,可能比较接近史实。

如此,则上述所传八世,可能只是其中较著名而有影响者。

《万姓统谱》所载世系与《帝王世系》同,但注明“已上七代,袭神农氏之号,三百六年,至榆罔失政,诸侯相伐,黄帝征之,天下咸归焉。

”《汉书·律历志》说:神农氏“号炎帝”,“又曰魁隗氏,又曰连山氏,又曰烈山氏”。

神农氏:部族首领称炎帝,姜姓,羊图腾。

是农业和医药的发明者。

其著名后裔有蚩尤氏、烈(厉)山氏、共工氏、四岳氏等。

蚩尤氏:炎帝之后(一日先仕于炎帝),出自羊水,仕于黄帝。

为主金之官,默观神农世衰,潜铸金类,以为利器,举兵逐榆罔(炎帝裔),自号炎帝。

后作兵伐黄帝,并曾请风伯雨师助战,终为黄帝击败于涿鹿之野,被杀。

他是战神和兵器之神,而兵器的发明乃源自农具和其他生产工具。

共工氏:亦名共攻氏,炎帝后裔。

性格暴戾,易于为非。

相传因与颛顼争强为帝,曾与东夷族大战,不胜,而怒触不周之山,致使天倾地陷,造成人间大灾难。

烈山氏:又叫厉山氏,其首领为烈山或柱。

《国语·鲁语上》云:“昔烈山氏之有天下也,其子曰柱,能植百谷百蔬。

”《左传·昭公二十九年》载:“有烈山氏之子曰柱,为稷”。

《礼记·祭法》则称:“厉山氏之有天下也,其子曰农,能植百谷。

”一般认为烈山氏为炎帝后裔,仍为农神、谷神。

烈山,本是烧山垦田之意。

四岳氏:首领为伯夷,姜姓,传为共工之从孙,曾助禹平治水土。

后繁衍出齐、吕、申、许四支后裔。

炎帝神农氏,名石年,传说在位140年(约公元前3216~前3077年),一说在位120年,卒葬湖南茶陵(今酃县塘田乡鹿原陂,又名炎陵山、皇山)。

第二世,临魁,炎帝长子,在位80年(公元前3076~前2997年)。

第三世,帝承,在位60年(公元前2996~前2937年)。

第四世,帝明,在位49年(公元前2936一前2888年)。

第五世,帝直,在位45年(公元前2887一前2843年)。

第六世,帝来(厘),在位48年(公元前2842~前2795年)。

第七世,帝裹(哀),在位42年(公元前2794一前2753年)。

第八世,榆罔,名克,居长,在位55年;因德不及其弟轩辕,故让位。