传播学教程(郭庆光版)考试重点

- 格式:doc

- 大小:57.00 KB

- 文档页数:11

第一章 传播的研究对象与基本问题传播的研究对象与基本问题第一节:从传播的定义看传播学的研究对象一、如何把握传播概念一、如何把握传播概念库利的传播定义P2P2;皮尔士的传播定义;皮尔士的传播定义P2-3P2-3;施拉姆关于传播的定义;施拉姆关于传播的定义P3二、传播与信息二、传播与信息信息定义P4P4、社会信息的特殊性质、社会信息的特殊性质P4-5三、播的定义和特点三、播的定义和特点传播定义:社会信息系统的传递或社会信息系统的运行;人类社会传播的五个特点P5-6第二节:传播学是研究社会信息系统及其规律的科学传播学的研究对象P8一、播的系统性:社会传播的五种类型(人内、人际、群体、组织、大众)P8二、社会信息系统的特点:社会信息系统的四个特点P10三、社会信息系统的运行与社会发展:传播障碍与传播隔阂P11P11;传播学的任务;传播学的任务P11-12第三节:马克思主义精神交往理论与传播学一、在人类交往活动的大系统中把握传播:马恩交往理论与美国传播学的本质区别P14-15 二、从物质交往和精神交往的辩证关系中把握传播:精神生产精神交往与物质生产物质交往的辩证关系P16-17P16-17;精神生产精神交往的独立性和能动性;精神生产精神交往的独立性和能动性P17-18三、研究传播学,为中国的社会发展服务:建设有中国特色的社会主义传播学的三个原则P18第二章 人类传播活动的历史与发展人类传播活动的历史与发展第一节:从动物传播到人类传播第一节:从动物传播到人类传播一、动物社会的传播现象一、动物社会的传播现象二、动物传播的局限:动物传播的局限P24三、劳动创造了人类语言:恩格斯关于劳动创造了语言的论述P26-27四、人类语言的能动性和创造性:人类语言的四个基本特征P27第二节:人类传播的发展进程第二节:人类传播的发展进程一、口语传播时代:口语(命名)出现的意义P29P29;口语的局限;口语的局限P29-30二、文字传播时代:文字的出现P30P30;文字发明的意义;文字发明的意义P31三、印刷传播时代:印刷术的发明(中国造纸印刷术、古腾堡印刷机)P31-32P31-32;印刷媒介的意义(施拉姆;印刷媒介的意义(施拉姆的论述及郭的补充)的论述及郭的补充)P32 P32四、电子传播时代:电子媒介的意义(时空和速度的突破、声音与影像信息系统的体外化)P33P33;电脑,电;电脑,电子媒介发展趋势(电脑、无线、通讯卫星和数字化技术)P33-34第三节:信息社会与信息传播第三节:信息社会与信息传播信息社会的概念P35一、媒介传播的进化与社会发展:哈特的媒介三分法P35-36二、信息爆炸与信息社会:贝尔的社会发展三大阶段P37P37;托夫勒的三次浪潮;托夫勒的三次浪潮P38P38;信息社会在经济结构上;信息社会在经济结构上的四个特点P38三、迎接高度信息化社会的到来:战后社会信息化的两个阶段(初级、高级)P39P39;社会“高度信息化”阶;社会“高度信息化”阶段的三个特点P39P39;世界各国建设信息社会(;世界各国建设信息社会(;世界各国建设信息社会(NII NII NII,,GII GII))P39P39;我国信息化建设;我国信息化建设P39-40P39-40;对人类发展史的概;对人类发展史的概要认识P40第三章 人类传播的符号与意义人类传播的符号与意义第一节:符号在人类传播中的作用第一节:符号在人类传播中的作用一、符号的定义:永井田男的符号定义P42-43 二、信号与象征符:信号(二、信号与象征符:信号(signal signal signal)的特点)的特点P44P44;象征符(;象征符(;象征符(symbol symbol symbol)与信号不同的特征)与信号不同的特征P44三、语言符号与非语言符号:三类非语言符号P45四、符号的基本功能:符号的三个基本功能P46第二节:人类传播中的意义交流第二节:人类传播中的意义交流一、什么是意义:意义的定义P47二、符号意义的分类:意义的三个不同类型P48P48;语言符号的暧昧性;语言符号的暧昧性P49三、传播过程中的意义:社会传播活动中除符号意义外,参与进来还有的三个方面的意义(传者的意义、受者的意义、情境形成的意义)受者的意义、情境形成的意义)P49-50 P49-50第三节:象征性社会互动第三节:象征性社会互动一、人类的象征行为:象征行为P51P51;象征行为的特点;象征行为的特点P51P51;象征性互动理论;象征性互动理论P52二、象征性社会互动与传播:象征性社会互动P52P52;意义交换的前提(共通的意义空间);意义交换的前提(共通的意义空间);意义交换的前提(共通的意义空间)P53P53P53;唯物主义;唯物主义的象征性社会互动观P54三、象征文化与现代社会:象征符体系的继承与发展(“继承性的观念体系”制约社会生活和人的行为、人会改变旧的符号和创造新的符号)P54-55P54-55;现代社会的符号环境;现代社会的符号环境P55P55;限定符号环境产生的两个原因;限定符号环境产生的两个原因P55-56第四章 人类传播的过程与系统结构人类传播的过程与系统结构信息传播的过程与系统性信息传播的过程与系统性第一节:传播的基本过程第一节:传播的基本过程一、传播过程的构成要素:传播过程的要素(传者、讯息、媒介、受者、反馈)P58-59二、几种主要的传播过程模式:模式的双重性质P59(一) 播过程的直线模式:拉斯韦尔的传播过程模式;香农-韦弗数学模式韦弗数学模式(二) 传播过程的循环和互动模式:奥斯古德和施拉姆的循环模式;施拉姆的大众传播过程模式;德弗勒的互动过程模式弗勒的互动过程模式三、传播过程的特点:传播过程的三个特征P64第二节:社会传播的系统结构第二节:社会传播的系统结构一、传播过程研究与传播系统研究:传播总过程研究的必要性二、系统模式下的社会传播结构:赖利夫妇的系统模式;马莱兹克关于大众传播过程的系统模式三、社会传播的总过程理论:日本学者的传播总过程研究:田中义久的大众传播过程图式;唯物史观下的社会传播总过程的四个方面的理解P70-71第五章 人内传播与人际传播人内传播与人际传播第一节:人内传播第一节:人内传播人内传播的定义:人内传播的定义:P73 P73一、人内传播的过程与结构:人体具有信息传播系统特点P74二、作为能动的意识和思维活动的人内传播:人内传播的几个环节和要素(感觉知觉表象、概念判断推理)P76-77P76-77;从四个方面理解人内传播;从四个方面理解人内传播P77三、作为社会心理过程的人内传播:密德的“主我与客我”理论(主我客我的概念P78P78,主我客我的关系,主我客我的关系P79P79));布鲁默的“自我互动”理论(人能自身进行互动P79P79,,“自我互动”其本质是社会互动的内在化P79-80P79-80));米德关于内省式思考的观点P80-81第二节:人际传播第二节:人际传播人际传播的定义P81一、际传播的动机:人际传播的四个动机P82-83P82-83;库利的“镜中我”理论;库利的“镜中我”理论P82-83二、人际传播的特点和社会功能:人际传播的四个特点(渠道多方法活、意义丰富复杂、双向性强、非制度化)度化)P83-84P83-84P83-84;人际传播的社会功能两个主要研究领域;人际传播的社会功能两个主要研究领域P84-85三、人际传播与自我表达:人际传播是真正意义上的“多媒体”传播;姿态的传播功能;外观形象与自我表达;自我表达与社会价值规范P85-88第六章 群体传播与组织传播群体传播与组织传播第一节:群体传播第一节:群体传播一、群体的特征与社会功能一、群体的特征与社会功能(一) 群体的概念:概念P89P89;群体的两个特征;群体的两个特征P90P90;群体的两个类别;组织群体与非组织群体;群体的两个类别;组织群体与非组织群体;群体的两个类别;组织群体与非组织群体(二) 群体的社会功能与意义:群体的三个社会功能P91二、群体传播及其内部机制二、群体传播及其内部机制(一) 群体传播与群体意识的形成群体传播与群体意识的形成::群体意识三个方面P92;P92;群体意识的形成群体意识的形成P92(二) 群体规范在群体传播中的作用:群体规范P92-93;P92-93;群体规范的四项功能群体规范的四项功能P93;P93;群体规范在群体传播群体规范在群体传播中的作用中的作用((对内、对外对内、对外)P93 )P93(三) 群体压力与趋同心理:群体压力的概念P94P94;信息压力的概念;信息压力的概念P95P95;趋同心理的概念;趋同心理的概念P95三、集合行为中的传播机制:集合行为的概念P95P95;集合行为产生的三个条件;集合行为产生的三个条件P96P96;集合行为的三种特殊的;集合行为的三种特殊的传播机制(暗示与感染;模仿与匿名;非常态流动)P96-99第二节:组织传播第二节:组织传播一、组织与组织传播:一、组织与组织传播:(一) 组织的概念与结构特点:组织的广狭义P99P99;组织结构的三个特点;组织结构的三个特点P100(二) 组织传播极其功能组织传播的定义P101P101,组织传播的四个功能,组织传播的四个功能P101-102二、组织内传播的过程与机制二、组织内传播的过程与机制(一) 组织内传播的正式渠道:三种渠道P102-103(二) 组织内传播非正式渠道:两种形式P103P103;三个特点;三个特点P103-104(三) 组织内传播的媒体形式:书面媒体:会议;电话;组织内公共媒体;计算机网络三、组织外传播极其形态三、组织外传播极其形态(一) 组织的信息输入活动:企业组织信息输入的渠道P106(二) 组织的信息输入活动:公关宣传、广告宣传、企业标识系统P107-108第七章 大众传播大众传播第一节:大众传播的定义、特点与社会功能一、大众传播的定义:大众传播的定义P111P111(倒数第(倒数第9行)行)二、大众传播的特点:大众传播的六大特点P111-112三、大众传播的社会功能:拉斯韦尔的三功能学说P113P113;赖特的四功能说;赖特的四功能说P114P114;施拉姆的概括;施拉姆的概括P114 拉扎斯菲尔德和默顿的三功能观P115-116第二节:大众传播的产生与发展过程第二节:大众传播的产生与发展过程一、大众报刊与大众传播:近代大众传播的起点P116P116;廉价报纸的四个特点;廉价报纸的四个特点P117P117;廉价报纸完成报纸的两;廉价报纸完成报纸的两个转变P117二、电报、电影、广播与大众传播;电报的出现P117P117;电影的出现;电影的出现P118P118;广播的出现;广播的出现P118三、电视媒介与当代大众传播的发展:电视媒介的特性P119P119;电视媒介发展的四个方面新变化;电视媒介发展的四个方面新变化P119第三节:大众传播的社会影响第三节:大众传播的社会影响一、大众传播与现代人生活:一、大众传播与现代人生活:二、关于大众传播社会影响的两种观点;“基于乐观主义期待“基于乐观主义期待“的肯定态度“的肯定态度“的肯定态度(布莱士、(布莱士、(布莱士、塔尔德、塔尔德、塔尔德、库利的观点)库利的观点)P121-122P121-122;;“怀疑主义”的忧患观点(拉扎斯菲尔德和默顿、清水几太郎、格林的观点)P123P123;对两种观点;对两种观点的看法P123-124三、传播、信息环境与人的行为三、传播、信息环境与人的行为(一) 人与环境互动过程的变化:工业革命以来人对环境的任知活动发生根本变化P125(二) 大众传播与现代化信息环境:信息环境的概念P125P125;信息环境的三个内容;信息环境的三个内容P126P126((1-7行);传统社会与现代社会的信息环境的不同P126P126;大众传播在形成信息环境的两个优势;大众传播在形成信息环境的两个优势P126(三)现代社会中“信息环境的环境化”现象:李普曼关于现代人“与客观信息的隔绝”的观点P126-127P126-127;;藤竹晓的“拟态环境的环境化”观点P127第八章 传播制度与媒介传播制度与媒介控制研究两个方面P129第一节:传播制度与媒介控制第一节:传播制度与媒介控制一、国家和政府的政治控制:国家与政府四个方面的控制P130-131二、利益禾逵刖 檬屏Φ目刂疲郝⒍献时究刂泼浇榈娜 种饕 绞絇132三、广大受众的社会监督控制:受众对媒介控制的四种手段P132-133第二节:关于传播制度的几种规范理论第二节:关于传播制度的几种规范理论麦奎尔的“规范理论”的六种类型P134一、一、极权主义制度下的媒介规范理论:极权主义制度下的媒介规范理论:极权主义制度下的媒介规范理论:极权媒介规范理论产生的背景极权媒介规范理论产生的背景P135P135;理论的四个坚持主要内容;理论的四个坚持主要内容P135二、资本注意制度下的媒介规范理论二、资本注意制度下的媒介规范理论(一) 自由主义媒介规范理论:产生的背景P136P136;主要原理原则;主要原理原则P136(二) 社会责任理论:产生的背景P138P138;主要原理原则;主要原理原则P1339(三) 民主参与理论:产生的背景P139P139;主要观点;主要观点P1339-140三、社会主义制度下的媒介规范理论三、社会主义制度下的媒介规范理论(一)渊源:马恩关于党报思想的要点P141P141;列宁主要观点;列宁主要观点P141-142(二)苏联:五个原则和规范P142(三)我国:我过传播制度极其基本规范的四个方面内容(公有制、党性原则、多方面职能、经济功能)P143-144四、发展中国家的传播制度和媒介规范理论麦奎尔概括的五个方面内容P145第九章 传播媒介的性质与作用传播媒介的性质与作用“传播媒介”两种含义“传播媒介”两种含义第一节:作为工具和技术手段的传播媒介第一节:作为工具和技术手段的传播媒介一、麦克卢汉的媒介理论一、麦克卢汉的媒介理论(一) 媒介即信息:“媒介即信息”是麦克卢汉对媒介在人类历史中的作用与地位的概括(媒介才是真正有意义的讯息、媒介是社会发展的真正动力、媒介又是区分不同社会形态的标志)P148(二) 媒介:人的延伸;“媒介即人的延伸”的内容(任何媒介都是人的感觉和感观的扩展或延伸、媒介和社会的发展史同时也是人的感观能力的“统、分、再统”的历史)P149(三) “热媒介”与“冷媒介”;对“热冷媒介”概念的解释P149(四) 麦克卢汉媒介理论的意义与局限性:其意义P150P150;局限;局限P149P149;正确理解媒介在社会发展和形态变;正确理解媒介在社会发展和形态变革中的作用P150-151二、媒介工具和技术的现实社会影响二、媒介工具和技术的现实社会影响(一)“电视人”与“容器人”概念P152(二)电视与人的“充欲主义”:佐藤毅的“他律性欲望主义”及其对日本人价值观的影响P153三、新媒介的发展均势及其冲击三、新媒介的发展均势及其冲击(一) 新媒介的特点与性质:新媒介发展趋势的四个特点P153-154(二) 防止幼稚的“电子乌托邦”思想:“电子乌托邦”思想P155P155;;“电子乌托邦”思想历史根源P156P156;;媒介技术是中性P156第二节:作为社会组织的大众传播第二节:作为社会组织的大众传播一、传播者与大众传媒:大众传媒的三个特点P157二、大众传媒的组织目标与制约因素二、大众传媒的组织目标与制约因素(一)大众传媒的经营目标:媒体经济收益的两个方面P159(二)大众传媒的宣传目标:宣传目标(非经济收益目标)P159P159;宣传目标的两种活动;宣传目标的两种活动P160(三) 公共性与功利性:大众传媒的公共性与功利性的三个依据P160P160;公共性与功利性是大众传媒的权;公共性与功利性是大众传媒的权利基础和受制约的根据P160P160;;“经营目标”“宣传目标”与“公共性公益性”的制约程度因具体媒介组织不同而不同P161三、传媒组织在信息生产中的作用三、传媒组织在信息生产中的作用(一)新闻选择的“把关人”理论:怀特的“把关”模式及后来对它的补充P162(二)大众传媒的把关标准:新闻信息的客观属性;新闻选择中的业务标准与市场标准P164P164;新闻报道宣;新闻报道宣传性的不同看法P164P164(社会主义、资本主义)(社会主义、资本主义)(社会主义、资本主义)(三)把关过程的实质:理解把关实质时应把政治经济和意识形态考虑在内的原因P165第十章 大众传播的受众大众传播的受众第一节:“大众”与大众社会理论“大众”与大众社会理论一、大众的概念一、大众的概念大众社会理论中的“大众”主要特点P168二、大众社会理论的形成和变化:早期的贵族主义的观点(奥特伽观点)P169P169;对法西斯极权主义的批判;对法西斯极权主义的批判(曼海姆观点)(曼海姆观点)P179P179P179;战后美国的大众社会理论(密尔斯的观点);战后美国的大众社会理论(密尔斯的观点)P170P170;如何评价大众社会理论(大众社;如何评价大众社会理论(大众社会成立的六个基本条件)会成立的六个基本条件)P171 P171三、大众社会理论与传播学研究三、大众社会理论与传播学研究大众社会论的“被动”受众观(清水几太郎;“拷贝支配”社会及其形成原因,“拷贝的支配”转化为“心理的暴力”的两条原理P172-173P172-173;近年受众观的转变(强调其能动性);近年受众观的转变(强调其能动性);近年受众观的转变(强调其能动性)P173 P173第二节:几种主要的受众观第二节:几种主要的受众观克劳斯的受众规模三个不同层次观点P174一、为社会群体成员的受众一、为社会群体成员的受众受众对大众传媒的接触诸多因素制约P174P174;;“选择性接触假说”“选择性接触假说”P176 P176二、作为“市场”的受众二、作为“市场”的受众从市场角度出发的“受众”定义P177P177;受众市场(或消费者)观点的三个基本认识;受众市场(或消费者)观点的三个基本认识P177P177;;“受众即市场”观点的变化过程P177P177;;“受众即市场”观点存在的四个问题P177 三、作为权利主体的受众三、作为权利主体的受众受众的三个基本权利(传播权、知晓权、传媒接近权)P178-179 第三节:“使用与满足”“使用与满足”“使用与满足”的基本观点P180倒11-13行一、受众的传媒接触动机和使用形态一、受众的传媒接触动机和使用形态(一) 对广播媒介的“使用与满足”研究:赫尔卓的人们喜爱知识竞赛的三种心理需求P181P181;收听肥;收听肥皂剧的动机P181(二) 对印刷媒介的“使用与满足”研究:贝雷尔森的读书动机论(实用、休憩、夸示、逃避)P181P181;;对报纸六种使用形态P181-182(三) 对电视媒介的“使用与满足”研究:“使用与满足”研究的过程P182P182;麦奎尔的满足四种基本类;麦奎尔的满足四种基本类型P182二、传媒接触的社会条件因素二、传媒接触的社会条件因素施拉姆的少年儿童电视接触行为研究的结论P183P183;卡兹的“使用与满足”过程的基本模式;卡兹的“使用与满足”过程的基本模式P183三、对“使用与满足”研究的评价三、对“使用与满足”研究的评价“使用与满足”研究采用的新视角的三个意义P184P184;;“使用与满足”研究的局限性P185 第十一章 传播效果研究传播效果研究第一节:传播效果研究的领域与问题第一节:传播效果研究的领域与问题一、传播效果的概念含义一、传播效果的概念含义(一) 什么是传播效果:传播效果的两重含义P188(二) 传播效果的三个层次:传播效果的三个层次:11、传播效果三个层次;认知层面;心理和态度层面;行动层面。

传播学教程郭庆光(第二版)重点名词解释

传播学课程中的重要术语解释C1。

传播学的对象和基本问题

传播信息社会信息系统人际传播团体传播组织传播大众传播障碍传播鸿沟精神传播C2信息社会媒体即信息C3可以指象征符号的符号化

显性意义、暗示意义、外延意义、内涵意义、指示意义、区别意义、语境传播情境、符号行为、符号互动理论、符号社会互动、C4传播者、接受者、信息媒体、反馈模式、5W模式、循环模式、C5个人内部传播模式

对人际交往的反思C6小组沟通小组意识小组规范小组压力信息压力信息压力趋同心理聚集行为小组暗示小组感染小组模仿谣言传播反应组织沟通组织沟通水平沟通垂直沟通向上沟通

下行传播非正式渠道组织外部传播信息输入信息输出公共关系宣传广告企业识别系统C7大众传播信息环境模拟环境C8技术媒体技术数字大众媒体新闻价值新闻元素C9社会系统传播系统极权民主参与理论

C10大众受众分众调查IPP指数政治:两种选择性曝光受众,即市场传播权、认知权、媒体访问权、使用和满足C11效应、说服效应、子弹理论、传播流、意见领袖、中介因素、可信度效应、休眠、效应、单边提示、双边提示。

郭庆光传播学笔记考试版-图文第一章传播学的产生与发展1.共享说:持这种观点的人认为传播是传者和受者对信息的分享。

施拉姆2.影响说:也就是劝服说。

强调传播者传递信息的目的性和影响性。

持这种观点的人认为,传播是有目的的行为,突出了传播的功利性。

霍夫兰3.反应说:美国学者S〃S〃史蒂文斯认为传播是一个有机体对于某种刺激的各不相同的反应。

4.互动说:G.格伯纳:通过讯息进行的社会的相互作用。

强调传播者与受传者之间通过信息传播相互作用、相互影响的双向性和互动性。

5.过程说:彼德:“大众传播就是通过某些媒介向许多人传递信息、思想和观念的过程。

”概括定义:传播是人类通过符号和媒介交流信息以期发生相应变化的活动。

1.传播是人类的活动2.传播是信息的交流3.传播离不开符号和媒介4.目的是希望发生相应的变化(三)、传播与信息关于信息的本质,按照香农的理论,所谓信息,就是可以减少或消除“不确定性”的内容。

二、传播学的性质与研究对象(一)、学科定性人类的知识分属三大门类:即自然科学,人文科学和社会科学。

(二).传播学的研究范围和研究对象第一,按信息传、受的范围大小,传播学可分为五个研究层次,即自我传播、人际传播、群体传播、组织传播和大众传播。

第二,按传播学自身的结构可分为三个研究层次:理论,模式,研究方法(定量、定性)。

第三,按不同领域划分纵向或横向的研究层次和研究重点。

纵向研究主要有:古代传播思想的整理与分析,近现代传播事业的演变等。

横向研究有:信息系统——研究与信息处理有关的理论和技术性问题等。

第四,传播学研究可分为宏观研究和微观研究两个层次(三)、学科特色:多科性边缘学科1、社会学:研究范式和社会学方法2、心理学:研究范式和实验法等方法3、三论A信息论:信源-编码-信道-译码-信宿-1-B控制论:反馈C系统论:整体大于各孤立部分之和4、新闻学、大众传播学与传播学的区别:传播学的基本发展轨迹:新闻—大众传播学—传播学(1)传播学和大众传播学:大众传播活动及过程与人类传播活动给过程(2)传播学与新闻学第一,传播学重视理论研究,而新闻学重视业务研究。

![郭庆光_传播学教程(最终版)[1]重点讲义资料](https://uimg.taocdn.com/1f94c613844769eae009ed62.webp)

郭庆光的《传播学教程》笔记目录第一章传播学的对象与基本问题第一节从传播的定义看传播学的研究对象第二节传播学是研究社会信息系统及其规律的科学第三节马克思主义精神交往理论与传播学第二章人类传播活动的历史与发展第一节从动物传播到人类传播第二节人类传播的发展进程第三节信息社会与信息传播第三章人类传播的符号与意义第一节符号在人类传播中的作用第二节人类传播中的意义交流第三节象征性社会互动第四章人类传播的过程与系统结构第一节传播的基本过程第二节社会传播的系统结构第五章人内传播与人际传播第一节人内传播第二节人际传播第六章群体传播、集合行为、组织传播第一节群体传播第二节集合行为及其传播机制第三节组织传播第七章大众传播第一节大众传播的定义、特点与社会功能第二节大众传播的产生与发展过程第三节大众传播的社会影响第八章媒介技术与媒介组织第一节媒介技术与社会发展第二节媒介组织的性质和社会作用第九章传播制度与媒介规范理论第一节传播制度与媒介控制第二节关于传播制度的几种规范理论第十章社会转型与受众变迁第一节“大众”与大众社会理论第二节几种主要的受众观第三节分众理论及其研究第四节使用与满足一种受众行为理论第十一章传播效果研究第一节传播效果研究的领域与课题第二节传播效果研究的历史与发展第三节传播效果的产生过程与制约因素第十二章大众传播的宏观社会效果第一节大众传播与环境认知―――“议程设置功能”理论第二节大众传播、社会心理与舆论――“沉默的螺旋”理论第三节大众传播的潜移默化效果―――“培养理论”第四节大众传播与现实“建构”新闻框架与框架效果第五节大众传播与信息社会中的阶层分化―――“知沟理论”到“数字鸿沟“第六节第三人效果对大众传播影响力的一种认知倾向第十三章国际传播与全球传播第一节从国际传播到全球传播第二节关于世界信息传播秩序的争论第三节国际传播与全球传播研究的若干重要课题第十四章传播学研究史和主要学派第一节传播学的起源、形成与发展第二节传播学的主要学派第十五章传播学调查研究方法第一节传播学与调查研究第二节抽样调查方法第三节内容分析法第四节控制实验法第一编(1-2章)传播、传播学及其发展历史一传播学的概念1. 定义1) 库利(社会学角度)2) 皮尔士(符号学或语义学角度)3) 施拉姆4) 郭庆光:社会信息的传递或社会信息系统的运行(共享说)信息的共享。

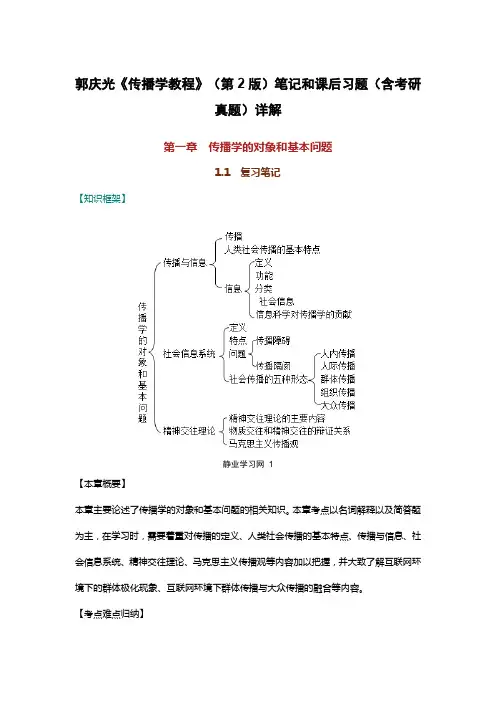

郭庆光《传播学教程》(第2版)笔记和课后习题(含考研真题)详解第一章传播学的对象和基本问题1.1 复习笔记【知识框架】静业学习网1【本章概要】本章主要论述了传播学的对象和基本问题的相关知识。

本章考点以名词解释以及简答题为主,在学习时,需要着重对传播的定义、人类社会传播的基本特点、传播与信息、社会信息系统、精神交往理论、马克思主义传播观等内容加以把握,并大致了解互联网环境下的群体极化现象、互联网环境下群体传播与大众传播的融合等内容。

【考点难点归纳】考点一:传播★★★1传播的定义(见表1-1)传播的定义2人类社会传播的基本特点(1)本质是一种信息共享。

(2)依托于社会关系进行,又反映着社会关系。

(3)是一种双向的、互动的社会行为。

(4)共通的意义空间是否在传播者和接收者之间存在,是传播成功与否的关键条件。

(5)传播包含行为、过程、系统三个层面的含义。

考点二:传播与信息★★1信息(见表1-2)信息2社会信息(见表1-3)社会信息3信息科学对传播学的贡献(1)为传播学引入了信息这一概念,增强传播学的严密性和科学性。

(2)为传播学引入社会环境的因素,拓宽了传播学研究视野,将传播活动置于更广泛的社会系统和社会环境之中,深化关于人类社会传播规律的认知。

考点三:社会信息系统★★★1社会信息系统概述(见表1-4)社会信息系统概述2社会传播的五种基本形态(见表1-5)表1-5 社会传播的五种基本形态考点四:精神交往理论与马克思主义传播观★★★★1在人类交往活动的大系统中把握传播(1)马克思、恩格斯的精神交往理论。

马克思、恩格斯在《德意志意识形态》等著作中提出了精神交往理论,见图1-1。

图1-1 马克思和恩格斯的交往理论-静业学习网①人类的总体活动可以分为两类,一类是生产,一类是交往。

交往是一个概括性的概念,体现着人类活动之间的关系性,包括借助物质媒介的人类物质性交往活动,以及借助“语言”媒介的人类精神性交往活动。

交往与生产密不可分。

郭庆光传播学教程核心知识点汇总●第一章1、传播〔communication〕与信息〔information〕:①信息是物质的普遍属性,是一种客观存在的物质运动形式。

分为:物理信息、生物信息、社会信息。

信息概念的引入使传播的定义更为科学化,也极大地了扩展了传播学的视野和理论框架。

②传播就是指社会信息的传递或社会信息系统的运行。

*人类社会传播的特点:〔1〕信息共享活动;〔2〕在社会关系中进行并表达一定的社会关系;〔3〕双向的社会互动行为;〔4〕前提是传受双方要有共同的意义空间;〔5〕行为性、过程性、系统性。

2、传播学的研究对象:社会信息系统及其运行规律。

3、五种传播系统:人内 /人际 /群体 /组织 /大众传播。

4、社会信息系统的特点:〔1〕开放性系统;〔2〕由各种子系统相互连结、相互交织而构成的整体;〔3〕是一个具有双重偶然性的系统;【双重偶然性:播双方都存在不确定性,此,通过播所做出选择有受到拒绝的可能。

双重偶然性的存在说明社会信息系统是一个多变量的系统,这些变量如果处理不当,便会引起播障碍和播隔阂。

】〔4〕是一个自我创、自我完善的系统。

5、传播学的任务:关键是克服传播障碍与传播隔阂,这也说明了传播学的应用性特点。

6、精神交往理论:〔1〕理论来源:①马克思与恩格斯的《德意志意识形态》,他们认为,精神交往指以“语言”为媒介的人与人之间的关系。

②而现代传播学中,传播是以“信息”〔广义的语言〕为媒介的人与人之间的关系。

③两者在研究对象和范畴上没有本质区别,精神交往理论可视为马、恩的传播观。

〔2〕主要内容:陈力丹〔我国著名的新闻传播学学者〕认为,①一定的精神生产和精神交往与一定的物质生产与物质交往想联系;②不能简单地认为物质决定精神而导致一种“经济基础决定论”;也不能无视物质生产和物质交往的内容而纯粹研究精神生产与精神交往活动,否则就会像批判学派的一些学者那样在理论上“头重脚轻”〔缺乏实践基础〕而陷入困境〔大多表现为一种悲观主义论调〕;③同时还要注意将精神交往理论与美国的行为主义传播学区别开来。

《传播学教程》郭庆光第一章传播学的研究对象与基本问题第一节从传播定义看传播学的研究对象一、如何把握传播概念库利的传播定义P2;皮尔士的传播定义P2-3;施拉姆关于传播的定义P3二、传播与信息信息定义P4、社会信息的特殊性质P4-5三、传播的定义和特点传播定义:社会信息系统的传递或社会信息系统的运行;人类社会传播的五个特点P5-6第二节:传播学是研究社会信息系统及其规律的科学传播学的研究对象P8一、传播的系统性:社会传播的五种类型(人内、人际、群体、组织、大众)P8二、社会信息系统的特点:社会信息系统的四个特点P10三、社会信息系统的运行与社会发展:传播障碍与传播隔阂P11;传播学的任务P11-12第三节:马克思主义精神交往理论与传播学一、在人类交往活动的大系统中把握传播:马恩交往理论与美国传播学的本质区别P14-15二、从物质交往和精神交往的辩证关系中把握传播:精神生产精神交往与物质生产物质交往的辩证关系P16-17;精神生产精神交往的独立性和能动性P17-18三、研究传播学,为中国的社会发展服务:建设有中国特色的社会主义传播学的三个原则P18一、如何把握传播概念美—库利社会学传统社会互动理论倡始人。

强调传播的社会关系性,把传播看做是人与人关系得以成立和发展的基础。

美—皮尔士符号学或语义学传统符号学的创始人,强调符号作为精神内容的载体在传播中所起的特殊作用。

他们开创了界定传播概念的两传统,一是社会学的传统,一是符号学或语义学的传统。

后来,这两传统逐渐发生融合传播的实质:是一种社会互动行为,人们通过传播保持着相互作用和影响的关系。

两个传统的融合:传播是通过符号或象征手段而进行的社会互动。

/通过社会互动而共享意义。

信息概念引入后,人与人之间的社会互动行为的介质是作为意义和符号、精神内容和物质载体之统一体的信息。

施拉姆:当我们从事传播的时候,也就是在试图与其他人共享信息——某个观点或某个态度。

传播至少有三个要素:信源、讯息和信宿。

考点:第一、二章:1、传播学科起源2、黄色新闻3、传播学五位奠基人及代表思想(施拉姆)4、传播学的流派:包括法兰克福学派、传统学派和批判学派等第三章:传播载体的发展顺序(口语、文字、印刷……)、广播的优劣点、报刊与印刷革命、科技进步与媒体发展与社会进步、媒体进步与社会变革的关系、报纸的大众化浪潮(特点、大众孕育的历史条件、报刊的大众化结果);电视的特点、优势、劣势;新媒体的兴起是否意味着旧媒体的死亡。

第四章:信息、符号、讯息名词解释与区分,符号——跨文化传播的关系、能指和所指、象征符的特点(简答)、符号的特性、从符号的角度分析问题第五章:6段区隔理论、线性模式的特点、5W模式、控制论、系统论(简单描述+缺陷)、施拉姆——大众传播过程模式第六章:把关人(角色弱化、可行性降低)(职业把关人,隐形把关人)、新闻流动模式、选择性把关模式、双重选择模式、影响把关的因素,媒介专业主义(名词解释),社会生活中的把关人(1234)第七章:大众传播的内容与社会功能(大题),如何理解大众文化和草根文化第八章:新老媒体的特点和优势、如何适应、(微信微博的特点、走势、趋向)传播媒体的演进规律(科技决定论?辨析)第九章:受众的终结,对不对?、受众的特点、选择信息的过程,获然率、传播权、知晓权、媒体接近权、主要的受众观,使用与满足理论(大题),什么是媒介接近权、船体媒体与新媒体的异同(隐匿性思考)为什么微信这两年在中国发展超常速第十章:传播效果。

魔弹论(图)、强化效果论、有限效果、适度效果、宣传的七个方法、一面说和两面说、休眠效应、防疫论第十一章:两级传播(的修正)、伊里调查、人际传播的动力、传播的类型、人际传播的种类适度效果论(创新与扩散理论、议程设置、教养理论、知识沟)第三者效果、强大效果论、沉默的螺旋传播类型:人际传播、人内传播人际传播是多媒体传播(辨析)第一章、第二章第二、二章:1、传播学科起源2、黄色新闻3、传播学五位奠基人及代表思想(施拉姆)4、传播学的流派:包括法兰克福学派、传统学派和批判学派等一、何谓传播学:交叉与综合的学科、与时代相生相伴的学科、与现代生活息息相关的学科定义:传播学就是研究传播的学问,传播:特指人类信息传播活动、动物学上的信息流通二、传播学的学科起源作为一门学科,孕育于20世纪上半叶,形成于20世纪中期,诞生于20世纪中叶的美国传播学对经济、政治、社会、学术的影响:(一)政治:1、美国的政治生活:美国总统与大众传播托马斯·杰斐逊:利用图书、报刊富兰克林·罗斯福:利用广播,炉边谈话约翰·肯尼迪:电视总统第一人巴拉克·奥巴马:互联网总统2、两次世界大战:招兵海报(二)经济:广告业、大众传播业(三)社会:黄色新闻,或黄色新闻学,是新闻报道和媒体编辑的一种取向,指极度夸张及捏造情节的手法来渲染新闻事件,尤其是关于色情、暴力、犯罪方面的事件。

《传播学教程》第一章传播学的研究对象与基本问题第一节从传播定义看传播学的研究对象一、如何把握传播概念(一)关于传播的定义与传统1、社会学传统:美—库利——社会互动理论倡始人。

强调传播的社会关系性,把传播看做是人与人关系得以成立和发展的基础。

2、符号学或语义学传统:美—皮尔士——符号学的创始人,强调符号作为精神内容的载体在传播中所起的特殊作用。

3、他们开创了界定传播概念的两传统,一是社会学的传统,一是符号学或语义学的传统。

后来,这两传统逐渐发生融合。

信息概念引入后,人与人之间的社会互动行为的介质是作为意义和符号、精神内容和物质载体之统一体的信息。

(二)传播的实质与其他定义1、传播的实质:是一种社会互动行为,人们通过传播保持着相互作用和影响的关系。

2、施拉姆:当我们从事传播的时候,也就是在试图与其他人共享信息——某个观点或某个态度。

传播至少有三个要素:信源、讯息和信宿。

3、阿耶尔:传播在广义上指的是信息的传递,它不仅包括接触新闻,而且包括表达感情、期待、命令、愿望或其他任何什么。

二、传播与信息:传播学考察的主要对象—始终都是人类的社会信息及其传播活动(一)社会信息科学与传播学1、社会信息与自然界的其他信息的联系和区别A.联系(共同点):以质、能波动的形式表现出来。

精神内容的载体都表现为一定的物质讯号,作用于人的感觉系统并引起反馈。

因此,社会信息也具有物质属性(至少就精神内容与载体的不可分离性而言)。

B.区别:为什么说“信息是物理载体和意义构成的统一整体”?(特殊性质)第一,它并不单纯地表现为人的生理层次上的作用和反作用,而伴随着人复杂的精神和心理活动,伴随着人的态度、感情、价值和意识形态;(两个伴随)第二,作为社会信息的物质载体——符号系统本身,也是与物质劳动密切相关的人的精神劳动的创造物。

(一个创造物)在此意义上,我们把社会信息看做是物质载体和精神内容的统一,主体和客体的统一,符号和意义的统一。

2、(传播学与信息科学是相互影响和相互渗透的)信息科学对传播学的巨大贡献:(1)把信息概念引进了传播学领域,提高了传播学理论表述的科学性和严谨性;(提高两性)(2)拓宽了传播学的视野,使它能够把人类传播活动放在更大的系统和环境中加以考察,这有助于探索人类社会传播的一般和特殊规律。

《传播学教程》郭庆光著最新复习详细笔记第一章传播学研究对象的基本问题一、名解1、传播:是指社会信息的传播或社会信息系统的运行。

2、传播学:研究社会信息系统及其运行规律的科学。

3、信息:是物质的普遍属性,是一种客观存在的物质运动形式。

信息既不是物质,也不是能量,它在物质运动过程中所起的作用是表述它所属的物质系统,在同其他任何物质系统全面相互作用(或联系)的过程中,以质、能波动的形式所呈现的结构、状态和历史。

4、双重偶然性:是德国社会学家鲁曼提出的概念,指的是传播的双方都存在着不确定性,因此,通过传播所做出的选择有受到拒绝的可能性。

5、传播障碍:指的是在传播活动进行过程中,由于传播系统本身存在的结构性和功能性障碍,如不合理的传播制度,不畅通的传播渠道而导致的传播行为受到障碍。

包括结构与功能障碍,如传播制度是否合理,传播渠道是否畅通,信息系统的各部分的功能是否正常等等。

6、传播隔阂:指的是在传播过程之中,个体,群体,世代之间因为特定利益、价值、意识形态和文化的差异,导致传播双方的正常传播行为受到影响,甚至严重阻碍传播行为的进展。

包括个人之间的隔阂,个人与群体的隔阂,成员与组织的隔阂,以及群体与群体、组织与组织、世代与世代、文化与文化间的隔阂等等。

由于社会信息系统的参与者,无论是个人、群体还是组织,都是具有特定利益、价值、意识形态和文化背景的主体,这里的传播隔阂,既包括无意的误解,也包括有意的曲解。

二、简答1、传播的基本特点答:(1)社会传播是一种信息共享活动;(2)社会传播是在一定社会关系中进行的,又是一定社会关系的体现;(3)从传播的社会关系性而言,它又是一种双向的社会互动行为;(4)传播成立的重要前提之一,是传受双方必须要有共通的意义空间;(5)传播是一种行为,是一种过程,也是一种系统。

2、社会信息系统的特点答:(1)是一个开放性系统;(2)是由各种子系统相互连结、相互交织而构成的整体;(3)是一个具有双重偶然性的系统;(4)是一个自我创造、自我完善的系统。

郭庆光《传播学教程》笔记和课后习题(含考研真题)详解(⼈内传播与⼈际传播)【圣才出品】第五章⼈内传播与⼈际传播5.1 复习笔记【知识框架】【本章概要】本章梳理了⼈类传播与⼈际传播的相关知识,重要程度四颗星。

本章须记忆和理解的考点包括:⼈内传播、作为社会⼼理过程的⼈内传播的两种主要理论、个⼈信息处理的基模理论、⼈际传播、“镜中我”理论。

本章的重点包括:⼈内传播的特点、“主我与客我”理论、“⾃我互动”理论、“详尽分析可能性”理论、“镜中我”理论。

【考点难点归纳】考点⼀:⼈内传播★★★★1.⼈内传播(见表5-1)表5-1 ⼈内传播2.作为社会⼼理过程的⼈内传播的两种主要理论(见表5-2)表5-2 作为社会⼼理过程的⼈内传播的两种主要理论3.个⼈信息处理的基模理论(1)基模(见表5-3)表5-3 基模(2)关于基模的理论(见表5-4)表5-4 关于基模的理论考点⼆:⼈际传播(见表5-5)★★★★表5-5 ⼈际传播考点三:“镜中我”理论(见表5-6)★★★★★表5-6 “镜中我”理论5.2 课后习题详解1.什么是⼈内传播?如何理解⼈内传播的性质和特点?答:(1)⼈内传播的含义⼈内传播,⼜称内向传播、内在传播或⾃我传播,是指个⼈接受外部信息并在⼈体内部进⾏信息处理的活动。

⼈内传播是⼀切社会传播活动的基础。

(2)⼈内传播的性质和特点①⼈内传播与外部过程保持衔接关系⼈内传播虽然是⼈体内部的信息处理过程,但这个过程不是孤⽴的,它的两端都与外部过程保持着衔接关系;作为⼀个个体系统,它的输⼊源泉是外部环境,输出的对象也是外部环境。

这⾥的环境,既包括⾃然的,也包括社会的。

②⼈内传播本质上是对社会实践的反映⼈内传播虽然与⼈体内部的⽣理机制密切相关,但在本质上是对社会实践的反映,具有鲜明的社会性和实践性。

离开了⼈的社会实践,⼈内传播与其他动物的体内传播就没有本质区别。

③⼈内传播对社会实践的反映是积极能动的反映这种能动性表现在⼈的意识和思维活动具有⽣产性和创造性,它不是对已有的知识、观念、思想进⾏简单“复制”,⽽是通过积极的精神劳动,在已知的基础上不断发现未知,创造新知识、新观念和新思想的活动。

郭庆光《传播学教程》(第2版)配套题库【考研真题(视频讲解)+章节题库】目录第一部分 考研真题(视频讲解) 一、概念题 二、简答题 三、论述题第二部分 章节题库 第一章 传播学的对象和基本问题 第二章 人类传播的历史与发展 第三章 人类传播的符号和意义 第四章 人类传播的过程与系统结构 第五章 人内传播与人际传播 第六章 群体传播、集合行为、组织传播 第七章 大众传播 第八章 媒介技术与媒介组织 第九章 传播制度与媒介规范理论 第十章 社会转型与受众变迁 第十一章 传播效果研究 第十二章 几种主要的大众传播效果理论 第十三章 国际传播与全球传播 第十四章 传播学研究史和主要学派 第十五章 传播学调查研究方法弘博学习网————各类考试资料全收录内容简介本书是郭庆光《传播学教程》(第2版)教材的配套题库,主要包括以下内容:第一部分为考研真题(视频讲解)。

本部分精选了名校的考研真题,按照题型分类,并提供了视频讲解。

通过本部分,可以熟悉考研真题的命题风格和难易程度。

第二部分为章节题库。

结合国内多所知名院校的考研真题和考查重点,根据该教材的章目进行编排,精选典型习题并提供详细答案解析,供考生强化练习。

弘博学习网————各类考试资料全收录第一部分 考研真题(视频讲解)一、概念题1第三者效果(The third-person effect)[北大2019年研;浙传2019年研;四川大学2019年研;人大2019年研;上外2019年研;重庆大学2018年研;中国地大2017年研;暨南大学2016年研;中传2015年研;南京大学2013年研;华南理工2013年研;清华大学2012年研]答:第三者效果是指一种普遍的感知定势,即在评价大众传播的影响之际,通常会认为最大效果不是发生在自己身上,而是发生在“他者”身上。

作为这种感知定势的“第三者效果”,意味着人们在判断大众传播的影响时存在着双重标准:倾向于“高估”媒介传播对他者的影响而“低估”对自己的影响。

传播学教程郭庆光(第二版)重点名词解释《传播学教程》重要名词解释C1.传播学的对象和基本问题传播信息社会信息系统人内传播人际传播群体传播组织传播大众传播传播障碍传播隔阂精神交往C2信息社会媒介即讯息C3能指所指符号信号象征符符号化意义明示性意义暗示性意义外延意义内涵意义指示性意义区别性意义语境传播情境象征行为象征性互动理论象征性社会互动C4传播者受传者讯息媒介反馈模式5W模式循环模式C5人内传播基模人际传播C6群体群内传播群体意识群体规范群体压力信息压力信息压力趋同心理集合行为群体暗示群体感染群体模仿流言谣言循环反应组织组织传播组织内传播横向传播纵向传播上行传播非正式渠道组织外传播信息输入信息输出公关宣传广告宣传企业标识系统C7大众传播拟态环境C8技术媒介技术数字化大众传媒新闻价值新闻要素C9社会制度传播制度极权主义民主参与理论C10大众受众分众伊里调查IPP指数政治既有倾向选择性接触受众即市场传播权知晓权媒介接近权使用与满足C11效果说服性效果子弹论传播流意见领袖中介因素可信性效果“休眠“效果“一面提示““两面提示“诉诸情感诉诸理性信息行为C12导向需求议程设置功能沉默的螺旋舆论象征性现实培养分析元传播框架个人框架组织框架媒介框架新闻框架框架效果知沟上线效果信息沟数字鸿沟媒介素养第三人效果C13国内传播国际传播全球传播新闻价值信息主权文化帝国主义新帝国主义C14初级群体次级群体拟态环境刻板成见经验学派经验性方法批判学派“文化研究“学派C15 抽样调查内容分析文本分析控制实验。

郭庆光笔记传播学基本理论笔记第一章绪论一、名词解释1、双重偶然性2、传播障碍和传播隔阂3、社会信息4、传播(99新)二、简述1、传播的基本特点2、社会信息系统的特点是什么?第二章传播历史与发展一、名词解释1、信息社会2、信息革命3、信息4、大众社会5、大众文化二、简述1、哈特的媒介系统分类2、信息社会的特点。

第三章符号与意义一、名词解释1、语义空间2、符号3、意义4、象征性互动理论二、简述1、人类传播的发展阶段第四章传播过程与系统一、名词解释1、反馈2、”5W”模式(98)3、香农-韦弗的数学模式4、奥斯古德和施拉姆的循环模式5、噪音(00传)6、信源7、传播过程(02新名)8、单向传播、双向传播(00新名)9、前馈10、信宿二、简述1、传播过程的基本构成要素.(02新)2、传播过程的特点。

3、简评社会传播总过程理论。

4、传播过程直线模式与循环模式的区别.(00传)5、简评赖利夫妇的传播系统模式.第五章人内传播和人际传播第六章群体传播和组织传播一、名词解释1、人内传播2、人际传播3、组织传播4、群体传播5、传播基本形态6、从众行为7、库利的"镜中我”理论第七章大众传播一、名词解释1、大众传播2、拟态环境(02传名)3、信息环境(02传)4、廉价报纸、大众报纸(99传名)5、社会地位赋予功能(01传)6、社会雷达(99传名)7、预言的自我实现8、信息环境的环境化(00传论)9、象征性现实二、简述1、大众传播有哪些特点。

2、拉斯维尔”三功能说”。

3、赖特”四功能说”。

4、施拉姆的社会功能观。

5、拉扎斯菲尔德和默顿的功能观。

6、大众传播的信息特点三、论述1、试述现代社会中”信息环境的环境化"现象。

(00传)2、试析关于大众传播社会影响的观点。

第八章传播制度和媒介规范一、名词解释1、极权主义理论2、自由主义理论(96名)3、社会责理论(95名)4、民主参与理论5、发展中国家媒介理论(01新名)6、”意见的公开市场"(99传)、”自我修正过程"(02新)7、报刊四种理论二、简述1、国家和政府对媒介的政治控制方式。

第一章传播的研究对象与基本问题第一节:从传播的定义看传播学的研究对象一、如何把握传播概念库利的传播定义P2;皮尔士的传播定义P2-3;施拉姆关于传播的定义P3二、传播与信息信息定义P4、社会信息的特殊性质P4-5三、播的定义和特点传播定义:社会信息系统的传递或社会信息系统的运行;人类社会传播的五个特点P5-6第二节:传播学是研究社会信息系统及其规律的科学传播学的研究对象P8一、播的系统性:社会传播的五种类型(人、人际、群体、组织、大众)P8二、社会信息系统的特点:社会信息系统的四个特点P10三、社会信息系统的运行与社会发展:传播障碍与传播隔阂P11;传播学的任务P11-12第三节:马克思主义精神交往理论与传播学一、在人类交往活动的大系统中把握传播:马恩交往理论与美国传播学的本质区别P14-15二、从物质交往和精神交往的辩证关系中把握传播:精神生产精神交往与物质生产物质交往的辩证关系P16-17;精神生产精神交往的独立性和能动性P17-18三、研究传播学,为中国的社会发展服务:建设有中国特色的社会主义传播学的三个原则P18第二章人类传播活动的历史与发展第一节:从动物传播到人类传播一、动物社会的传播现象二、动物传播的局限:动物传播的局限P24三、劳动创造了人类语言:恩格斯关于劳动创造了语言的论述P26-27四、人类语言的能动性和创造性:人类语言的四个基本特征P27第二节:人类传播的发展进程一、口语传播时代:口语(命名)出现的意义P29;口语的局限P29-30二、文字传播时代:文字的出现P30;文字发明的意义P31三、印刷传播时代:印刷术的发明(中国造纸印刷术、古腾堡印刷机)P31-32;印刷媒介的意义(施拉姆的论述及郭的补充)P32四、电子传播时代:电子媒介的意义(时空和速度的突破、声音与影像信息系统的体外化)P33;电脑,电子媒介发展趋势(电脑、无线、通讯卫星和数字化技术)P33-34第三节:信息社会与信息传播信息社会的概念P35一、媒介传播的进化与社会发展:哈特的媒介三分法P35-36二、信息爆炸与信息社会:贝尔的社会发展三大阶段P37;托夫勒的三次浪潮P38;信息社会在经济结构上的四个特点P38三、迎接高度信息化社会的到来:战后社会信息化的两个阶段(初级、高级)P39;社会“高度信息化”阶段的三个特点P39;世界各国建设信息社会(NII,GII)P39;我国信息化建设P39-40;对人类发展史的概要认识P40第三章人类传播的符号与意义第一节:符号在人类传播中的作用一、符号的定义:永井田男的符号定义P42-43二、信号与象征符:信号(signal)的特点P44;象征符(symbol)与信号不同的特征P44三、语言符号与非语言符号:三类非语言符号P45四、符号的基本功能:符号的三个基本功能P46第二节:人类传播中的意义交流一、什么是意义:意义的定义P47二、符号意义的分类:意义的三个不同类型P48;语言符号的暧昧性P49三、传播过程中的意义:社会传播活动中除符号意义外,参与进来还有的三个方面的意义(传者的意义、受者的意义、情境形成的意义)P49-50第三节:象征性社会互动一、人类的象征行为:象征行为P51;象征行为的特点P51;象征性互动理论P52二、象征性社会互动与传播:象征性社会互动P52;意义交换的前提(共通的意义空间)P53;唯物主义的象征性社会互动观P54三、象征文化与现代社会:象征符体系的继承与发展(“继承性的观念体系”制约社会生活和人的行为、人会改变旧的符号和创造新的符号)P54-55;现代社会的符号环境P55;限定符号环境产生的两个原因P55-56第四章人类传播的过程与系统结构信息传播的过程与系统性第一节:传播的基本过程一、传播过程的构成要素:传播过程的要素(传者、讯息、媒介、受者、反馈)P58-59二、几种主要的传播过程模式:模式的双重性质P59(一)播过程的直线模式:拉斯韦尔的传播过程模式;香农-韦弗数学模式(二)传播过程的循环和互动模式:奥斯古德和施拉姆的循环模式;施拉姆的大众传播过程模式;德弗勒的互动过程模式三、传播过程的特点:传播过程的三个特征P64第二节:社会传播的系统结构一、传播过程研究与传播系统研究:传播总过程研究的必要性二、系统模式下的社会传播结构:赖利夫妇的系统模式;马莱兹克关于大众传播过程的系统模式三、社会传播的总过程理论:日本学者的传播总过程研究:田中义久的大众传播过程图式;唯物史观下的社会传播总过程的四个方面的理解P70-71第五章人传播与人际传播第一节:人传播人传播的定义:P73一、人传播的过程与结构:人体具有信息传播系统特点P74二、作为能动的意识和思维活动的人传播:人传播的几个环节和要素(感觉知觉表象、概念判断推理)P76-77;从四个方面理解人传播P77三、作为社会心理过程的人传播:密德的“主我与客我”理论(主我客我的概念P78,主我客我的关系P79);布鲁默的“自我互动”理论(人能自身进行互动P79,“自我互动”其本质是社会互动的在化P79-80);米德关于省式思考的观点P80-81第二节:人际传播人际传播的定义P81一、际传播的动机:人际传播的四个动机P82-83;库利的“镜中我”理论P82-83二、人际传播的特点和社会功能:人际传播的四个特点(渠道多方法活、意义丰富复杂、双向性强、非制度化)P83-84;人际传播的社会功能两个主要研究领域P84-85三、人际传播与自我表达:人际传播是真正意义上的“多媒体”传播;姿态的传播功能;外观形象与自我表达;自我表达与社会价值规P85-88第六章群体传播与组织传播第一节:群体传播一、群体的特征与社会功能(一)群体的概念:概念P89;群体的两个特征P90;群体的两个类别;组织群体与非组织群体(二)群体的社会功能与意义:群体的三个社会功能P91二、群体传播及其部机制(一)群体传播与群体意识的形成:群体意识三个方面P92;群体意识的形成P92(二)群体规在群体传播中的作用:群体规P92-93;群体规的四项功能P93;群体规在群体传播中的作用(对、对外)P93(三)群体压力与趋同心理:群体压力的概念P94;信息压力的概念P95;趋同心理的概念P95三、集合行为中的传播机制:集合行为的概念P95;集合行为产生的三个条件P96;集合行为的三种特殊的传播机制(暗示与感染;模仿与匿名;非常态流动)P96-99第二节:组织传播一、组织与组织传播:(一)组织的概念与结构特点:组织的广狭义P99;组织结构的三个特点P100(二)组织传播极其功能组织传播的定义P101,组织传播的四个功能P101-102二、组织传播的过程与机制(一)组织传播的正式渠道:三种渠道P102-103(二)组织传播非正式渠道:两种形式P103;三个特点P103-104(三)组织传播的媒体形式:书面媒体:会议;;组织公共媒体;计算机网络三、组织外传播极其形态(一)组织的信息输入活动:企业组织信息输入的渠道P106(二)组织的信息输入活动:公关宣传、广告宣传、企业标识系统P107-108第七章大众传播第一节:大众传播的定义、特点与社会功能一、大众传播的定义:大众传播的定义P111(倒数第9行)二、大众传播的特点:大众传播的六大特点P111-112三、大众传播的社会功能:拉斯韦尔的三功能学说P113;赖特的四功能说P114;施拉姆的概括P114拉扎斯菲尔德和默顿的三功能观P115-116第二节:大众传播的产生与发展过程一、大众报刊与大众传播:近代大众传播的起点P116;廉价报纸的四个特点P117;廉价报纸完成报纸的两个转变P117二、电报、电影、广播与大众传播;电报的出现P117;电影的出现P118;广播的出现P118三、电视媒介与当代大众传播的发展:电视媒介的特性P119;电视媒介发展的四个方面新变化P119第三节:大众传播的社会影响一、大众传播与现代人生活:二、关于大众传播社会影响的两种观点;“基于乐观主义期待“的肯定态度(布莱士、塔尔德、库利的观点)P121-122;“怀疑主义”的忧患观点(拉扎斯菲尔德和默顿、清水几太郎、格林的观点)P123;对两种观点的看法P123-124三、传播、信息环境与人的行为(一)人与环境互动过程的变化:工业革命以来人对环境的任知活动发生根本变化P125(二)大众传播与现代化信息环境:信息环境的概念P125;信息环境的三个容P126(1-7行);传统社会与现代社会的信息环境的不同P126;大众传播在形成信息环境的两个优势P126(三)现代社会中“信息环境的环境化”现象:普曼关于现代人“与客观信息的隔绝”的观点P126-127;藤竹晓的“拟态环境的环境化”观点P127第八章传播制度与媒介控制研究两个方面P129第一节:传播制度与媒介控制一、国家和政府的政治控制:国家与政府四个方面的控制P130-131二、利益禾逵刖檬屏Φ目刂疲郝⒍献时究刂泼浇榈娜种饕绞絇132三、广大受众的社会监督控制:受众对媒介控制的四种手段P132-133第二节:关于传播制度的几种规理论麦奎尔的“规理论”的六种类型P134一、极权主义制度下的媒介规理论:极权媒介规理论产生的背景P135;理论的四个坚持主要容P135二、资本注意制度下的媒介规理论(一)自由主义媒介规理论:产生的背景P136;主要原理原则P136(二)社会责任理论:产生的背景P138;主要原理原则P1339(三)参与理论:产生的背景P139;主要观点P1339-140三、社会主义制度下的媒介规理论(一)渊源:马恩关于党报思想的要点P141;列宁主要观点P141-142(二)联:五个原则和规P142(三)我国:我过传播制度极其基本规的四个方面容(公有制、党性原则、多方面职能、经济功能)P143-144 四、发展中国家的传播制度和媒介规理论麦奎尔概括的五个方面容P145第九章传播媒介的性质与作用“传播媒介”两种含义第一节:作为工具和技术手段的传播媒介一、麦克卢汉的媒介理论(一)媒介即信息:“媒介即信息”是麦克卢汉对媒介在人类历史中的作用与地位的概括(媒介才是真正有意义的讯息、媒介是社会发展的真正动力、媒介又是区分不同社会形态的标志)P148(二)媒介:人的延伸;“媒介即人的延伸”的容(任何媒介都是人的感觉和感观的扩展或延伸、媒介和社会的发展史同时也是人的感观能力的“统、分、再统”的历史)P149(三)“热媒介”与“冷媒介”;对“热冷媒介”概念的解释P149(四)麦克卢汉媒介理论的意义与局限性:其意义P150;局限P149;正确理解媒介在社会发展和形态变革中的作用P150-151二、媒介工具和技术的现实社会影响(一)“电视人”与“容器人”概念P152(二)电视与人的“充欲主义”:佐藤毅的“他律性欲望主义”及其对日本人价值观的影响P153三、新媒介的发展均势及其冲击(一)新媒介的特点与性质:新媒介发展趋势的四个特点P153-154(二)防止幼稚的“电子乌托邦”思想:“电子乌托邦”思想P155;“电子乌托邦”思想历史根源P156;媒介技术是中性P156第二节:作为社会组织的大众传播一、传播者与大众传媒:大众传媒的三个特点P157二、大众传媒的组织目标与制约因素(一)大众传媒的经营目标:媒体经济收益的两个方面P159(二)大众传媒的宣传目标:宣传目标(非经济收益目标)P159;宣传目标的两种活动P160(三)公共性与功利性:大众传媒的公共性与功利性的三个依据P160;公共性与功利性是大众传媒的权利基础和受制约的根据P160;“经营目标”“宣传目标”与“公共性公益性”的制约程度因具体媒介组织不同而不同P161三、传媒组织在信息生产中的作用(一)新闻选择的“把关人”理论:怀特的“把关”模式及后来对它的补充P162(二)大众传媒的把关标准:新闻信息的客观属性;新闻选择中的业务标准与市场标准P164;新闻报道宣传性的不同看法P164(社会主义、资本主义)(三)把关过程的实质:理解把关实质时应把政治经济和意识形态考虑在的原因P165第十章大众传播的受众第一节:“大众”与大众社会理论一、大众的概念大众社会理论中的“大众”主要特点P168二、大众社会理论的形成和变化:早期的贵族主义的观点(奥特伽观点)P169;对法西斯极权主义的批判(曼海姆观点)P179;战后美国的大众社会理论(密尔斯的观点)P170;如何评价大众社会理论(大众社会成立的六个基本条件)P171三、大众社会理论与传播学研究大众社会论的“被动”受众观(清水几太郎;“拷贝支配”社会及其形成原因,“拷贝的支配”转化为“心理的暴力”的两条原理P172-173;近年受众观的转变(强调其能动性)P173第二节:几种主要的受众观克劳斯的受众规模三个不同层次观点P174一、为社会群体成员的受众受众对大众传媒的接触诸多因素制约P174;“选择性接触假说”P176二、作为“市场”的受众从市场角度出发的“受众”定义P177;受众市场(或消费者)观点的三个基本认识P177;“受众即市场”观点的变化过程P177;“受众即市场”观点存在的四个问题P177三、作为权利主体的受众受众的三个基本权利(传播权、知晓权、传媒接近权)P178-179第三节:“使用与满足”“使用与满足”的基本观点P180倒11-13行一、受众的传媒接触动机和使用形态(一)对广播媒介的“使用与满足”研究:赫尔卓的人们喜爱知识竞赛的三种心理需求P181;收听肥皂剧的动机P181(二)对印刷媒介的“使用与满足”研究:贝雷尔森的读书动机论(实用、休憩、夸示、逃避)P181;对报纸六种使用形态P181-182(三)对电视媒介的“使用与满足”研究:“使用与满足”研究的过程P182;麦奎尔的满足四种基本类型P182二、传媒接触的社会条件因素施拉姆的少年儿童电视接触行为研究的结论P183;卡兹的“使用与满足”过程的基本模式P183三、对“使用与满足”研究的评价“使用与满足”研究采用的新视角的三个意义P184;“使用与满足”研究的局限性P185第十一章传播效果研究第一节:传播效果研究的领域与问题一、传播效果的概念含义(一)什么是传播效果:传播效果的两重含义P188(二)传播效果的三个层次:1、传播效果三个层次;认知层面;心理和态度层面;行动层面。