清代嘉庆青花瓷的特征及鉴定方法

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:11

青瓷鉴定方法青瓷是中国古代陶瓷的一种重要类型,具有悠久的历史和独特的艺术价值。

鉴定青瓷的方法主要包括外观鉴定、质地鉴定、釉面鉴定以及纹饰鉴定等方面。

外观鉴定是青瓷鉴定的第一步,主要通过观察瓷器的整体形状、器型、器壁厚度、口沿、底足等来判断其时代和制作工艺。

不同时期和地区的青瓷制作风格有所不同,因此外观特征可以提供一些重要的线索。

质地鉴定是鉴定青瓷的重要环节,通过触摸和敲击瓷器来判断其质地的坚韧度和声音的音调。

青瓷的质地应该坚韧细腻,声音应该清脆悦耳。

质地差劣的青瓷往往会显得粗糙、厚重,且敲击声音低沉。

釉面鉴定是判断青瓷真伪的重要方法之一。

真正的青瓷釉面应该光滑细腻,釉色均匀自然,没有明显的斑点或气泡。

有些青瓷还会有开片纹路,这是由于瓷器在烧制过程中产生的自然现象,也是真品的重要特征之一。

纹饰鉴定是判断青瓷年代和风格的重要方法之一。

青瓷的纹饰多样,常见的有刻花、雕刻、绘画等。

不同时期和地区的青瓷纹饰风格各异,因此通过纹饰的形式、内容和技法可以推测其年代和制作工艺。

除了以上几种常见的鉴定方法外,还可以通过使用专业的仪器设备进行科学分析,如元素分析、射线衍射等,从而获得更加准确的鉴定结果。

需要注意的是,在进行青瓷鉴定时,鉴定人员需要具备丰富的知识和经验,并结合大量的实物比较和研究,才能做出准确的判断。

此外,鉴定青瓷还需要综合考虑多个方面的因素,不能仅凭单一的特征而做出结论。

总结起来,鉴定青瓷的方法包括外观鉴定、质地鉴定、釉面鉴定和纹饰鉴定等多个方面。

通过综合考虑这些方面的特征,鉴定人员可以较为准确地判断青瓷的真伪和制作工艺,进而推测其时代和价值。

青瓷作为中国传统陶瓷的瑰宝,其鉴定工作具有重要的科研和文化保护价值,也为艺术品市场提供了重要的参考依据。

清乾隆及以后青花瓷鉴定要点乾隆在位有六十年的历史(公元1736一1795年),也是清王朝由鼎盛时期走向衰落时期的转折。

其制瓷也体现这一特点,在乾隆鼎盛时期,无论制瓷的数量或质量都进入划时代的顶峰。

特别是技巧达到“鬼斧神工”的境地。

但乾隆初期景德镇的御窑生产的质量,却达不到前朝的水平。

乾隆皇帝为此对唐英进行斥责。

如乾隆六年朱批:“不但去年,数年以来所烧造者,远逊雍正年间所烧者”。

(《清档·乾隆记事档》)因此,同类的瓷器,乾隆与康熙、雍正三朝相比,一般的结论是,康熙胎体最薄,雍正次之,乾隆再次之。

乾隆青花瓷胎釉——厚胎、薄胎均有,但不论厚、薄胎,质地细腻,修胎工艺精细,由于瓷业开始走下坡路,青花呈色出现“蓝中泛黑,纹饰虽往往层次不清,但色泽仍然凝重沉着”。

乾隆青花瓷纹饰——绘画工细,题材仿古多。

后期开始以吉祥图案为主要纹饰。

如百鹿、百蝠、福寿、吉庆有余等,谐音“鹿”、“禄”、“蝠”、“福”和寓意相结合。

民窑纹饰出现勾莲、灵芝、团形篆书“寿”字以及山水、风景等图案。

乾隆青花瓷款识与铭文——乾隆在位六十年,书写款识非经一人之手,因而出现一朝之中具有多种字体与款识。

乾隆年号款有楷书与篆体两种。

篆体是乾隆年号款的主要字体。

早期的特点是篆体四字两行或六字三行,一般无边栏。

六字三行有的为外圈单栏。

乾隆中、晚期为六字三行,篆字无边栏,亦有六字一横排。

楷书年号款大多为“大清乾隆年制”六字横排,或两行竖排双圈。

此外,乾隆年号款除青花题写外,还有以金彩、红彩、蓝珐琅题写。

篆体款中还有刻款。

在青花纹名中值得一提的是乾隆本人喜爱书法,因而在瓷器中有时题写御题诗。

如乾隆七年烧造的“青花挂瓶”,器腹开光中间有乾隆御题诗句,落款为“乾隆壬戌秋”。

清代到了嘉庆时期(1796~1820)由于前期受乾隆太上皇的影响,在瓷器制造上必然是因循守旧而无创新,故在造型上与前朝无特殊变化。

值得一提的是出现了帽筒,取代了过去圆球形带座的帽架。

瓷器是我们祖先的伟大发明,到底产生于何时,学术界有争论。

有人认为在商代就有。

我所在的单位70年代就展出过一个尊,当时我还不太懂什么叫瓷器,有个专家说这就叫瓷器。

我说这瓷器与现在的瓷器不一样,他说是不一样,那时候的很粗糙,就是表面上有一些玻璃质的东西,所以有的专家说这种瓷器应该叫原始瓷,但也有的专家认为这是陶器中偶尔出现的。

至于到底是怎么出现的,这是专家的事,与我们无关。

总之原始瓷是在两晋之前产生的,叫原始青瓷。

到了两晋以后,开始出现了白釉、酱釉,以及唐代的秘色瓷和湖南长沙的釉下彩,还有宋代的五大名窑,都是人工将颜色做到瓷器上,是人可以控制的。

这些在收藏界叫老窑瓷。

到元代时就出现了青花、釉里红及红绿彩。

今天我主要说青花瓷。

有的专家认为青花瓷产生在唐代,也有人认为产生在宋代。

到元代,青花瓷就已经成熟了。

咱们现代的收藏者大多数收的是元、明、清的瓷器。

近百年的瓷器叫新瓷。

从瓷器上来讲,有单色釉、彩绘釉。

彩绘中青花瓷是数量最多的,从元代到清代直到现在近700年中,青花瓷是瓷器中的主流。

讲青花瓷必须先提青花料,青花料中蓝色的是氧化钴,属于釉下彩。

什么是釉下彩?其制作工艺简单讲就是把坯拉出来后,等干了用氧化钴往上画,画完后罩上一层釉,再入窑,1260度一次烧成。

在上一讲当中我提到过“九方五法”。

1、九个方面中,其中第四方面就是彩。

已故的著名瓷器鉴定家孙瀛洲老先生,对元、明、清的瓷器鉴定有很深研究,他提出了很多行之有效的方法。

其中孙老通过对青花的观察,把青花的颜色分出了二十几种。

如果我们把青花的颜色弄清楚,对我们的鉴定及辨伪会有很大好处。

青花为什么会有这么多种颜色呢?因为在数百年中,青花瓷生产是主流,所以在很长时间里,不同历史阶段的青料来源和质地不同,再加上生产技术等方面的原因,对于青花瓷的发色的质量、呈色的色调都产生了不同的影响。

正因这样,青花所呈现的质量、色调、风格必定有明显的差别,艺术效果也必然出现强烈的时代特征。

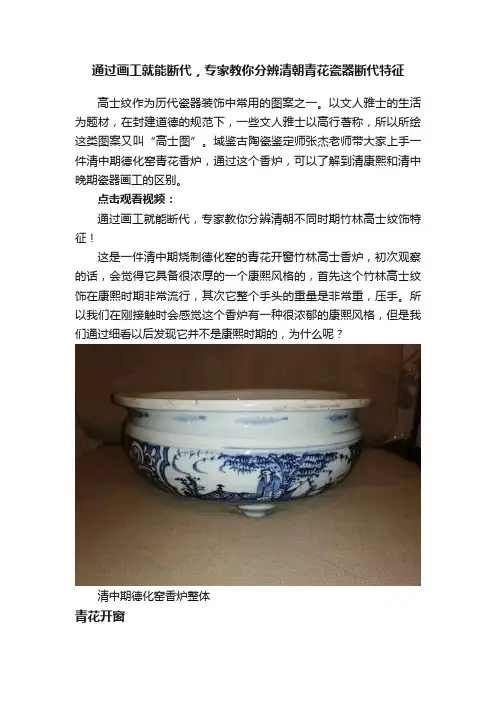

通过画工就能断代,专家教你分辨清朝青花瓷器断代特征高士纹作为历代瓷器装饰中常用的图案之一。

以文人雅士的生活为题材,在封建道德的规范下,一些文人雅士以高行著称,所以所绘这类图案又叫“高士图”。

域鉴古陶瓷鉴定师张杰老师带大家上手一件清中期德化窑青花香炉,通过这个香炉,可以了解到清康熙和清中晚期瓷器画工的区别。

点击观看视频:通过画工就能断代,专家教你分辨清朝不同时期竹林高士纹饰特征!这是一件清中期烧制德化窑的青花开窗竹林高士香炉,初次观察的话,会觉得它具备很浓厚的一个康熙风格的,首先这个竹林高士纹饰在康熙时期非常流行,其次它整个手头的重量是非常重,压手。

所以我们在刚接触时会感觉这个香炉有一种很浓郁的康熙风格,但是我们通过细看以后发现它并不是康熙时期的,为什么呢?清中期德化窑香炉整体青花开窗我们先简要介绍一下什么是青花开窗,就是它通体画片会在青花某一中间留白,然后在留白的区域进行创作,这样叫青花开窗。

这样的纹饰大量流行于康熙时期。

青花开窗那么这个青花开窗绘竹林高士香炉的纹饰,它与康熙时期有什么样的一个区别呢?画工区别第一点区别是画工上不同像这样青花开窗竹林高士纹饰,虽然流行于康熙时期,但整个康熙时期的青花开窗竹林高士画的非常细腻,它的竹子画的非常错落有致,非常的生动,而这个香炉上绘画的竹子,它整个叶片是排成了一排一排的,就显得很拘谨很呆笨,没有那种灵动感,缺少竹子的俊秀灵动感,整个高士绘画虽然是很明显一个康熙风格,但是与康熙时期相比的话,它就显得很呆笨,目光凝滞,没有康熙时期高士纹饰那样生动灵动感觉,康熙青花开窗整体对比康熙时期人物竹子对比其次是它整个山石绘画皴法绵软,这样的山石我们可以看到,虽然它还是会有一些皴法在里面,但它整个皴法与康熙时期相比,就显得很绵软很薄弱,基本上不仔细看的话,都看不出来它采用了这种皴法在里面。

而康熙时期的这种皴法,它是典型的斧劈皴,力道感,非常的强烈,与这个有明显的区别。

康熙时期山石皴法清中期德化窑青花香炉局部山石皴法此外就是它整个开窗旁边,没有留白的这部分的一个螭龙纹的绘画非常的粗糙,整个螭龙画的也是非常的呆笨,不具备康熙时期那么凶猛灵动的感觉在里面,而且整个口沿部分的装饰,寥寥几笔就已经渲染完了,不像康熙时期画的那么细腻,所以整个纹饰绘画上,跟康熙就是明显的一个区别,此外的话。

清代瓷器鉴定方法

以下是 6 条关于清代瓷器鉴定方法:

1. 嘿,你知道不,看釉色可是个关键哦!就像看人的脸色一样重要。

比如说康熙时期的青花瓷釉色,那叫一个鲜亮纯净,就好像清晨的第一缕阳光那么耀眼。

如果釉色昏暗、浑浊,那可得多个心眼了,这能是好东西吗?

2. 造型也别小瞧呀!清代不同时期的瓷器造型都有自己的特点呢。

好比雍正时期的瓷器造型,大多优雅精致,跟个优雅的绅士似的。

要是碰到个造型歪歪扭扭、奇奇怪怪的,那是不是有点不对劲呀?

3. 图案也有大学问呢!你想想,精美细腻的图案和粗糙模糊的图案能一样吗?像乾隆时期的粉彩瓷器图案,那叫一个细腻精美,跟艺术品似的。

如果图案模糊不清,那还能是真的清代瓷器吗?

4. 重量也能告诉你很多呀!拿在手里感受感受,真正的清代瓷器大多有一定的分量感。

就跟挑苹果一样,沉甸甸的感觉才踏实呀。

要是轻飘飘的,你不觉得奇怪吗?

5. 听声音也很重要哦!轻轻敲一敲,清脆悦耳的声音说明瓷器质量好。

这就跟听音乐似的,好听的音乐让人心情愉悦呀。

声音沉闷沙哑的话,是不是得引起警惕呀?

6. 底足也千万别漏看啊!看看底足的工艺和落款。

清代好的瓷器底足处理得很精细,就像精心打扮过的姑娘。

要是底足粗糙马虎,那还能对吗?

我的观点结论是:只有多方面综合观察、细心品味这些细节,才能更准确地鉴定清代瓷器呀!。

清代瓷器的,五个鉴定要点这只雍正时期夔凤纹碗,它的尺寸较大,也有人会说它是乾隆时期的。

这只碗的造型,十分优美漂亮,碗型周正,制作工艺精细,胎质从圈足上可以看到,这胎质是糯米胎,糯米感非常强,非常糯,修胎的边际线,感觉起来是干脆利落,不会像现在仿品一样,那么含糊。

然后整体的釉面,我们从侧面可以看到,釉面清透感不是很强,稍微有点乳浊,这乳浊度适中,把这青花颜色衬托的非常好。

釉面大家注意,一件老瓷器的釉面,尤其是这种民窑瓷器,它侧面的釉以及足内的釉,还有碗芯或者盘芯的釉,质感都是不一样的,它会出现大小不同,这样的波浪釉,但是这个碗内内壁四周没有波浪釉,很平整,这就是釉面的鉴定,但大家一定要注意,这釉面的鉴定,对一般的瓷器来说,我们用釉面鉴定法,还是非常准确的。

画工但是对于那种成本就是几万或是,十几万的高仿品来说,它们的釉面也已经过关了,那么胎质仿的也更好了,对待这样的高仿品,我们要着手从瓷器的画工上去鉴定,古人在制瓷绘画中都是认真观察生活中的实物,体现出了艺术源于生活的概念,无论绘画人物、动物、花鸟,还是绘画山水、房屋,古人的绘画都是一丝不苟,绘画有粗有细,但是其动态,神韵,姿态都绘画的接近实物,不会胡乱绘画。

那么这件瓷器的画工画的是夔凤纹,把夔凤放在了中间的纹饰带里面,夔凤的一凤头与凤身完美的融合到了青花瓷器的装饰当中,显得构图非常的舒朗,近足处,是一圈莲瓣纹。

青花发色这件夔凤碗青花发色沉稳,没有什么墨分五色,但是我们仍然可以看到近口沿处的两条边缘线,颜色都是不一样的,与这主体的青花颜色是不一样的。

这勾线里面会有这种凝聚形成的这种斑点,这个斑点也是鉴定的依据。

还有一个关于清早中期瓷器鉴定的一个要点,那就是口沿的爆釉,我们看到这个碗口沿的爆釉就比较明显,这里一圈都有爆釉。

现在真品的爆釉,有一个特点就是爆釉完了以后,它的边沿釉面仍然是有光泽的,像是蚂蚁咬过的一样。

它的口沿容易进去一些脏东西,污垢,这是我们鉴定清代早期瓷器的一个特点。

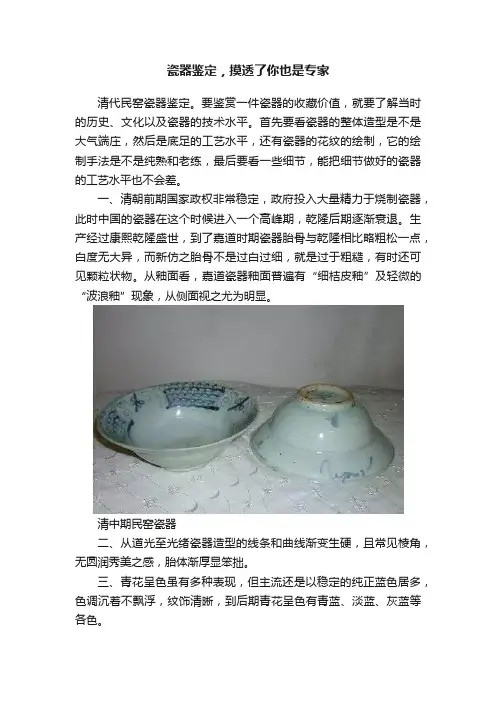

瓷器鉴定,摸透了你也是专家清代民窑瓷器鉴定。

要鉴赏一件瓷器的收藏价值,就要了解当时的历史、文化以及瓷器的技术水平。

首先要看瓷器的整体造型是不是大气端庄,然后是底足的工艺水平,还有瓷器的花纹的绘制,它的绘制手法是不是纯熟和老练,最后要看一些细节,能把细节做好的瓷器的工艺水平也不会差。

一、清朝前期国家政权非常稳定,政府投入大量精力于烧制瓷器,此时中国的瓷器在这个时候进入一个高峰期,乾隆后期逐渐衰退。

生产经过康熙乾隆盛世,到了嘉道时期瓷器胎骨与乾隆相比略粗松一点,白度无大异,而新仿之胎骨不是过白过细,就是过于粗糙,有时还可见颗粒状物。

从釉面看,嘉道瓷器釉面普遍有“细桔皮釉”及轻微的“波浪釉”现象,从侧面视之尤为明显。

清中期民窑瓷器二、从道光至光绪瓷器造型的线条和曲线渐变生硬,且常见棱角,无圆润秀美之感,胎体渐厚显笨拙。

三、青花呈色虽有多种表现,但主流还是以稳定的纯正蓝色居多,色调沉着不飘浮,纹饰清晰,到后期青花呈色有青蓝、淡蓝、灰蓝等各色。

四、清中期施釉较厚为多,薄釉较少。

五、嘉庆青花色调较稳定,但由于政府的不关注瓷器烧制出现势衰现象,器物上的青花暗淡飘浮的现象,而且青花品种减少,质量降低,尤其是青花釉里红产品,普遍施釉稀薄,釉色灰暗,青花也有晕散现象。

六、道光青花瓷呈色与嘉庆基本相同,蓝色不甚鲜亮,无凝聚斑点和晕散现象,有飘浮感。

七、嘉、道两朝在装饰绘画上类似,出现画面层次少,画意呆板,尤其人物只是有形却无神。

八、雍正、乾隆时期青花瓷上画的最多的一个图案是“缠莲枝”,有“清廉”和“青出于蓝”的代表意义,嘉、道以后,偷工减料,缠莲枝画的非常简单,原本枝条蔓蔓的缠莲枝化成如同勾子一样的花,简称“勾子莲”。

鉴定瓷器的新老,看瓷器底足是重中之重因为瓷器胎土改变不了,而且每个年代制作工艺也不尽相同唐代及唐代以前的陶瓷底足唐代陶瓷底足宋代瓷器——越窑瓷器的底足元代瓷器的底足明代宣德及宣德后瓷器底足明代永乐时期瓷器底足现代仿古瓷器底足的几种表现——注模灌浆臆造做旧仿古手法清代青花瓷气泡1)有气泡的瓷器青花瓷、釉里红、青瓷、斗彩、唐三彩、等等,一句话,凡是釉下彩瓷器,都是有气泡的。

青花瓷器鉴定引言:青花瓷器是中国传统陶瓷的代表之一,以其独特的装饰图案和精湛的工艺而享誉世界。

然而,随着假冒伪劣商品的泛滥,市场上的青花瓷器也充斥着许多仿制品。

因此,准确的鉴定青花瓷器的真伪和价值显得尤为重要。

本文将介绍青花瓷器鉴定的基本方法和注意事项,帮助读者更好地辨别真品与赝品。

一、尺寸和形状首先,对于青花瓷器的鉴定,尺寸和形状是一个重要的方面。

真正的青花瓷器通常具有精细的制作工艺,尺寸和形状应该是恰到好处的。

古代的青花瓷器通常较小,而仿制品往往存在尺寸过大或过小的情况。

此外,在鉴定时还应注意观察青花瓷器的造型是否符合古代的风格和特点。

二、胎质和色泽青花瓷器的胎质和色泽也是鉴定的重要指标之一。

真正的青花瓷器胎质坚硬而均匀,无明显的气孔和杂质。

而仿制品的胎质通常比较粗糙,质地不均匀,存在气孔和杂质。

在色泽方面,真正的青花瓷器通常具有鲜艳而清晰的青花色彩,色调和深浅均匀一致。

而仿制品的色泽往往较为单调,或者有明显的色差。

三、纹饰和装饰青花瓷器的纹饰和装饰是鉴定的重点之一。

真正的青花瓷器通常采用自然而细腻的纹饰,如花卉、山水等,线条流畅而富有立体感。

而仿制品的纹饰通常较为生硬和粗糙,缺乏自然的美感。

此外,在鉴定装饰时还需要留意青花瓷器上的细节,如纹饰的清晰度、绘画技巧的精湛程度等。

四、款识和年代款识和年代也是鉴定青花瓷器的重要参考因素。

真正的青花瓷器通常会在器身或底部刻有制作年代、制作人名字等字样,这些信息可以帮助确定其真伪和价值。

同时,鉴定者还需要对相关的历史文献和资料进行研究,以了解青花瓷器在不同历史时期的特点和风格。

而仿制品通常无法展现出真正的历史痕迹和文化特色。

五、综合考量最后,在鉴定青花瓷器时,需要进行综合考量。

综合考虑青花瓷器的尺寸、形状、胎质、色泽、纹饰、装饰、款识和年代等方面的因素,从而做出准确的判断。

对于缺乏鉴定经验的人来说,可以向专业的鉴定机构或专家请教,以获取更准确的鉴定结果。

青花瓷(唐、宋、元、明、清)及鉴别青花瓷又称白地青花瓷,常简称青花,中华陶瓷烧制工艺的珍品。

是中国瓷器的主流品种之一,属釉下彩瓷。

青花瓷是用含氧化钴的钴矿为原料,在陶瓷坯体上描绘纹饰,再罩上一层透明釉,经高温还原焰一次烧成。

钴料烧成后呈蓝色,具有着色力强、发色鲜艳、烧成率高、呈色稳定的特点。

原始青花瓷于唐宋已见端倪,成熟的青花瓷则出现在元代景德镇的湖田窑。

明代青花成为瓷器的主流。

清康熙时发展到了顶峰。

明清时期,还创烧了青花五彩、孔雀绿釉青花、豆青釉青花、青花红彩、黄地青花、哥釉青花等衍生品种。

唐代的青花瓷器是处于青花瓷的滥觞期。

人们能见到的标本有20世纪70—80年代扬州出土的青花瓷残片二十余片;香港冯平山博物馆收藏的一件青花条纹复;美国波士顿博物馆收藏的一件花卉纹碗;丹麦哥本哈根博物馆收藏的一件鱼藻纹罐;南京博物院收藏的一件点彩梅朵纹器盖。

通过对扬州出土瓷片的胎、釉、彩进行研究,并对唐代巩县窑的物质和技术条件进行分析,初步断定唐青花的产地是河南巩县窑。

近些年来在巩县窑窑址出土了少量青花瓷标本,由此进一步确认了唐青花的产地。

从扬州出土的青花瓷片来看,其青料发色浓艳,带结晶斑,为低锰低铁含铜钴料,应是从中西亚地区进口的钴料。

胎质多粗松,呈米灰色,烧结度较差。

底釉白中泛黄,釉质较粗。

胎釉之间施化妆土。

器型以小件为主,有复、碗、罐、盖等。

纹饰除丹麦哥本哈根博物馆收藏的鱼藻纹罐以外,其余的均为花草纹。

其中花草纹又分两大类,一类是典型的中国传统花草,以石竹花、梅花等小花朵为多见;另一类是在菱形等几何图形中夹以散叶纹,为典型的阿拉伯图案纹饰。

从这一点看来,并结合唐青花出土较多的地点(扬州为唐代重要港口),可证明唐青花瓷器主要供外销。

宋青花,唐青花经过初创期以后,并没有迅速发展起来,而是走向了衰败。

到目前为止,人们能见到的宋青花只有从两处塔基遗址出土的十余片瓷片。

一是1957年发掘于浙江省龙泉县的金沙塔塔基,共出土13片青花碗残片。

最全明清瓷器的鉴定要点,非常实用,收藏一下!洪武瓷的鉴定要点:1.元代除少数玉壶春瓶和口径在20厘米左右的扁菊纹大碗其他底部无釉。

2.元代碗类底足有斜削的习惯,洪武时除民间青花粗碗沿用,其他为平削足。

3.元代梅瓶口均为上狭下宽的梯形口,明代口若悬河改为直而翻唇,无梯形感。

4.元代青花龙少五爪,洪武官窑王爪多。

5.元代印花和青花同置与一器仍继续使用。

6.元代莲花叶子为标准的葫芦形,洪武变形不成葫芦形了。

7.元代牡丹叶子画得肥厚规矩,洪武已变得稍为细瘦而随便了。

8.元代的仰莲瓣都分开绘画,洪武朝除个别外大多莲瓣间借用边线,不分开,并有双勾描绘边线而不填色。

9.元代蕉叶之中茎或单线色绘或双勾填色,洪武则以双线勾出后不再填青花或釉里红色,中茎有空白。

永乐瓷特点:1.永乐创烧:瓢形扁壶、抱月瓶、大天球瓶、单面扁壶、双系(或三、四系)盖罐、花浇、压手杯、尖底莲子碗等。

2.盘、碗类撇口口沿极薄,手抚之较尖而无浑圆感。

3.出现极白的细砂底,抚摸有极细腻的糯米粉感。

4.细瓷底足平削,底釉有的呈波浪纹。

5.白瓷器底聚釉处呈水绿色特别明显。

6.甜白器盘、碗底部胎稍厚,不全部透亮,全透非永乐甜白半脱胎器。

7.青花器釉面肥亮,釉色多发青,青花有的有晕散现象,有铁斑,涂绘部分有不同深浅的笔触感。

8.多见缠枝四季花和折枝瓜果为主题的图案。

9.玉壶春瓶唇口外沿往往有稍厚的釉层,而呈淡青色的流淌斑块。

10.永乐款只有“永乐年制”四字篆书款,字体自然,凡特别规矩呆板应注意。

11.永乐瓷气泡一般大小不同,可用30倍显微镜观。

12.永乐与宣德比相同器物,永乐薄,宣德厚;永窑轻、宣窑重。

甜白瓷底足聚釉处,永窑比宣窑更显水绿色;青花器的釉面永窑比宣窑显肥厚。

宣德瓷特点:1.宣德釉面一般可见桔子皮的桔面纹。

2.用30倍显微镜可见气泡成大、中、小不同气泡群,群与群间距较疏朗,密而整齐者非宣德。

3.宣德盘、碗底足有棱边感,非滚圆之“泥鳅背”。

4.大盘底足内墙自上而下向外斜削,无法用手指抓住,凡清雍正仿品底足内墙接近垂直,可用手抓。

清朝各代青花瓷器的艺术研究与鉴定摘要:在清朝各代皇帝执政期间,制瓷业也得到了不同程度的发展,其中青花瓷器的发展风格也各有千秋,且均具有本时期的鲜明特征。

基于此,本文将对清朝各代青花瓷器的艺术研究和鉴定进行探究,以供参考。

关键字:清朝各代;青花瓷器;艺术研究;鉴定前言:就清朝时期来讲,其青花瓷器繁多且特点各异,尤其是民间流散的青花器这一特征更为突出。

从青花瓷器的艺术研究与鉴定方面来讲,若专业知识储备量不够充盈,则只能“望瓷兴叹”了。

本文通过分析清朝各代青花瓷器的艺术研究与鉴定方式,以期为同行工作者提供研究参考。

一、顺治时期(一)胎釉:顺治时期的胎釉多呈青白色,胎体厚重感较强且多见酱口,同时,碗圈足有着较大深度,瓷器底部清晰可见旋削纹。

(二)造型:筒瓶、筒花瓢等是此时期具有代表性的造型。

(三)纹饰:纹饰风格较为独特且特征明显,主要表现为绘画线条粗狂豪放,且多以怪石、怪兽为主。

(四)款识:民窑供器多干支记年款;官窑款多为楷书、篆、隶等字体二、康熙时期(一)胎釉:早期:胎体厚重,瓶口多见酱黄釉;中期:胎体在厚重感上开始呈现薄厚之分,釉色光泽度较高,呈粉白色;晚期:胎质细腻度更高,釉面青白。

(二)造型:其中最具代表性的造型为:凤尾尊、莲子罐、斗笠碗等。

(三)纹饰:平涂、纹饰或题字相配是早期较为常见的纹饰类型;而处于中期的纹饰题材开始向多元化方向发展,其中长篇诗赋最为多见;待到晚期,绘画无论是用笔还是质感上都有了更明显的进步,且纹饰更加多元化。

(四)款识:早期无款识;中期为六字双行双圈款;晚期出现六字三行双圈款、堂名款、图记款。

三、雍正时期(一)胎釉:胎质细致、洁白、釉面莹润;胎体轻薄,修胎精工细琢,琢器腹部削足规整,圈足较深。

(二)造型:此时期的青花瓷造成特征主要包含:赏瓶、葫芦瓶、灯笼尊等造型。

(三)纹饰:此时期青花瓷作品的绘画线条更加柔和细腻,构图更加生动形象,且人物刻画更加传神。

(四)款识:楷书与篆款并用,楷书为六字三行横排。

鉴定清代瓷器真假记住特征是关键

我国很早时候就开始制造使用陶瓷,历朝历代仿制前朝瓷器的现象也都有存在,清末民初时候,这种仿制现象尤其突出。

那么如何鉴定清代瓷器的真假呢?其实记住清代瓷器的特征就可以了。

清朝时期生产的瓷器总的来说,胎质厚薄适中,一些圆形器皿的胎质则随瓷器的不同部位的转折而有厚有薄。

康熙时期的瓷器胎质细密坚韧,所以瓷器瓷胎较厚重。

雍正时期的瓷器则胎质细腻、润泽、轻薄,白度高。

道光时期以后的瓷器则胎体质地疏松,胎体笨重。

此外清朝瓷器很少有看见在瓷器腹部或者颈部有接痕。

清朝瓷器的釉面与明朝相比,没有那么厚润光亮。

清朝时期瓷器的釉面一般都是很薄的一层,颜色为白中泛青或是青中泛白。

清朝瓷器的纹饰图案受到了同时期绘画的影响,官窑瓷器的图案趋于规范化,图案内容丰富、注重细节;民窑瓷器的图案有写实的也有虚幻的意境,取材广泛,用笔豪放。

清朝时期,传入中国的西方艺术对制瓷工艺产

生一定影响,很多瓷器的图案纹饰带有西方绘画的风格特点。

本为艺术论事团队、通俗作家名者说编辑。

明晚期到清代青花瓷器文物特征-看这篇就够了|瓷器鉴定真知堂瓷器鉴定真知堂:(接上篇)5、明晚期的嘉靖(1522—1566)、隆庆(1567—1572)、万历(1573—1620)三朝中,以嘉靖的时间最长,故此朝文物的器物发色不尽相同,早期的与正德文物相近,发色灰蓝。

但此期独具特色的是使用回青料。

纹饰除传统的仍流行外,道教色彩的纹饰大量增加,如云鹤、八仙、八卦、道家八宝等。

花组字为独具特色的纹饰。

此外还有婴戏、高士、鱼藻图等。

婴戏图的娃娃头前额突出明显。

胎、釉均是小器细、大器粗。

大器较多。

八角形、四方形、六角形、上圆下方式葫芦瓶等异型器多见。

朝珠盒为此朝独特器型。

款识“制”、“造”均用,以“制”字居多。

器底心书“金录大醮坛用”为祭祀用器。

还有东书堂、东萝馆等堂名款。

隆庆朝由于时间短,因而瓷器文物也少,大器、带年款器则更少。

青料用回青,呈色稳定、纯正,蓝中泛紫(不像嘉靖器般紫得厉害)。

纹饰与嘉靖朝文物相近。

因以小件器为主,胎、釉较细腻。

多六角、八角等造型。

官窑器的款识有“大明隆庆年造”和“隆庆年造”两种,不见“制”款;民窑器款有“隆庆年造”或“制”四字款;吉语款有万福攸同、福寿康宁等,颂语款有富贵佳器等。

万历文物早期用回青,中晚期用石子青及浙料。

多淡描青花。

纹饰除传统的外,还流行锦地开光纹饰;纹饰布局繁密,主题不清;另外福禄寿字为纹饰的也多见。

瓶类较多见镂空、套活环等工艺。

器型除传统的外,新出现了壁瓶。

胎质较粗,釉白中泛青。

款识多见“大明万历年造”,也有“大明万历年制”、“万历年造”;多伪托款,有宣德、成化、嘉靖的。

总的来说工艺水平较前退步。

6、明末天启(1620—1672)、崇祯(1628—1644)时由于政治动荡,导致百业凋敝,陶瓷业也萧条冷清。

天启十九年以后朝廷即无下令造官窑器,因此天启年款瓷器文物甚少,以“大明天启年制”为主,也有“天启年制”款。

民窑器中各种图记款、堂名款、吉语款、颂语款增多,如玉堂佳器、万福攸同等;多伪托款,有永乐、宣德、成化、天顺、正德、嘉靖等朝的,其中伪托天顺款的惟有天启。

清代嘉庆青花瓷的特征及鉴定方法展开全文清代自嘉庆朝起,大清王朝的综合国力明显下降。

为了节省开支,朝廷已不再向御窑厂派专司其事的督陶官,而改由地方官兼管。

此时御窑厂的规模、瓷器品种和数量上大为缩减,瓷器生产只能沿袭旧制,没有力量进行创新,许多成本高的瓷器也不再烧造。

嘉庆早期青花瓷器大多仍延续乾隆朝的风格,制瓷工艺还保持较高的水平。

到嘉庆后期,青花瓷以日用瓷、粗瓷为主,陈设瓷逐渐减少。

无论从瓷器的质量还是艺术水准来看,都远不如乾隆时期。

嘉庆早期青花瓷器大多仍延续乾隆朝的风格,造型、尺寸、纹饰与乾隆青花基本一致,若不看底款有的器物很难区分,说明当时制瓷工艺还是有较高的水平。

到嘉庆后期,随着国内购买力的降低,青花瓷以日用瓷、粗瓷为主,陈设瓷逐渐减少。

无论从瓷器的质量还是艺术水准来看,都远不如乾隆时期。

《陶雅》一书记载:“嘉道而降,画工、彩料,直愈趋愈下。

”但一些官窑器作为宫中生活、陈设用瓷,其制作也是非常严格的,其中不乏一些精美之作。

清嘉庆青花特征一、胎釉嘉庆初期胎骨还比较精细,胎体洁白,但欠坚密,后期逐渐变得粗松。

民窑器物胎中未粉碎的瓷石颗粒较多,也比较大。

乾隆后期景德镇的高岭土严重缺乏,嘉庆时开始从星子县开采高岭土。

由于星子高岭土与浮梁高岭土氧化铝含量不同,工匠一时不能很好地掌握星子高岭土与瓷石泥的二元配方比例,所以经常出现盘塌底的现象。

为了解决塌底问题,景德镇工匠放大器物底径,加厚器物下部胎体,无论琢器还是圆器,比乾隆朝同类器物的胎底和圈足都要厚得多。

提在手上,乾隆朝器物质量上下匀称,嘉庆器物则有上轻下重的感觉;嘉庆器物与康熙同类大小相当的器物比较,质量明显要轻得多,形成这种现象的原因是下部胎体加厚,胎土陈腐、揉炼时间不够造成的。

嘉庆时修胎远不如乾隆时期精细,器物底足粗壮,胎壁厚薄不均,胎底有明显旋纹。

为了节约成本,一些民窑日用器物开始出现明末瓷器圈足沾砂的现象,这是在烧制时,不用瓷饼,直接放在粗砂上烧制留下的痕迹。

嘉庆官窑青花的釉面光润闪青,细腻润滑,器物足根呈尖状。

釉汁有逐渐稀薄的趋势,也有釉色厚润,状青如玉的。

大器、粗器釉面有“荞麦地”以及“波浪釉”现象。

民窑为了降低成本,不注意施釉的质量,釉面多出现“波浪釉”。

由于釉汁稀薄,火候不均,釉面气泡多,破泡后形成的粗糙“橘皮纹”现象严重。

釉色有青白和浆白两种,有的青白釉器物上见流痕,浆白釉多见爆釉现象。

另外,在嘉道时期,还有一种豆青釉堆粉青花,烧制是先在胎骨上按花纹图案的大致形状施一层白粉。

再在白粉上绘以花纹图案,然后施以豆青釉入窑烧制而成,青花下面的白粉起到衬托青花的作用,使青花色料与豆青釉面色调对比明显,同时堆粉青花的花纹凸起,增强了花纹的立体感。

这种堆粉青花最早始见于康熙朝,雍正,乾隆时期继续烧制,到了嘉庆、道光时更加盛行,烧制得更为成功。

嘉庆时的堆粉青花施粉比较厚,比较白,立体感强。

二、青料嘉庆青花瓷器使用国产浙料绘制花纹。

发色与乾隆晚期常见青花近似,呈色大多深蓝,浓艳而略有晕散。

也有浅淡闪灰或稍微鲜亮的,呈色比较稳定,少有晕散,另有淡描青花及浆胎青花,所占数量不多。

嘉庆后期,有的青花瓷器的青花色调出现黑暗、浅蓝和飘浮的现象。

总的特点是出现浑蓝,呈色飘浮刺目。

除了传统的白地青花外,嘉庆时期也有一些青花派生品种,如:青花红彩描金、青花描金、青花矾红彩、青花胭脂紫、青花釉里红、黄地青花等,与乾隆朝相比品种要少得多。

三、造型官窑器多抱月瓶、胆式瓶等赏瓶和罐、盘、碗、帽筒等。

流行成套餐具:盘、碗、汤盆、温锅、盖碗、格盘,以及茶具、罐、炉、五供、马蹄形杯、水仙盆、炉、赏瓶等器物。

民窑器型稍粗笨,多加双耳,多为大瓶、大罐,也有小罐、小瓶、格盘、盘、碗、笔筒、四节盒、水仙盆等。

嘉庆后期造型不如乾隆规整,尤其民窑青花,器身多有歪斜,器口、壁薄厚不均,施釉稀薄。

至于小件器物中的瓶、罐、盘、碗和文具类,有的还能细致如前。

嘉庆青花瓷器上的耳系一般非常工整、方正,见棱见角的牌形耳好似古代的玉牌一样,器物足根圆而粗,修胎不精,厚薄不匀,尤其是民窑器。

双狮耳发展到嘉庆时,上头大下面小,模印清晰。

一般讲,器物上的耳饰越清晰其年代越早。

嘉庆时出现的帽筒,形体比较高大,有的器身还有镂空装饰,其镂空规矩,棱角分明。

嘉庆青花印盒与前期相比,整个盒身显得丰满高大些。

一般规律是越早的印盒越矮。

天球瓶到了嘉庆时颈渐粗,肚子加大,上下比例较协调。

梅瓶没有前期高大,给人以矮胖蠢笨的感觉。

攒盘(碗),始于明代晚期,此时官民窑兼有,一般由5个、7个、9个小盘(碗)组成,多以皮、漆、木等套盒相配。

高足盘,足高大于盘高,一般多绘以淡描勾莲纹饰,足底淡描芭蕉纹。

整体看,嘉庆青花的造型线条不太柔和,略显笨拙,轻巧程度不如雍正青花,工艺上不如乾隆青花,尽管有些精美器物风格上与乾隆青花相差无几,但精细程度还是不够,缺乏精雕细琢。

而嘉庆民窑青花就更显粗糙了。

四、纹饰嘉庆时期青花纹饰沿袭乾隆时期的风格。

有两种基本绘画方法,一种是单线平涂,另一是种是单线平涂后点染,平涂时用淡笔,点染时用浓笔。

后一种方法是从仿宣德青花中发展而来,与雍正、乾隆朝点染方法基本一致,但到嘉庆时已是十分机械了。

嘉庆青花白描渐多,工致的纹饰安排茂密缛丽,青色淡雅,颇具特色。

绘画技巧上,随形变化,笔法纤细、流畅,工笔多于写意。

构图由繁缛逐渐变为疏朗,所绘图案层次很少,一般仅二三层,因此整体感较平淡,立体感亦较差。

总的笔法拘谨,构图刻板,布局不及乾隆合理。

不过嘉庆早期青花瓷,纹饰相当精细,基本与乾隆瓷相似。

嘉庆青花的纹饰题材丰富,受乾隆青花的影响甚为明显。

流行的纹饰有:夔凤、婴戏等,其他常见纹饰还有云龙、云凤、飞凤、双凤、龙凤、夔龙八宝龙凤穿花、松鹿、锦鸡牡丹、山水、仕女、人物、婴戏、八仙过海、松石人物、缠枝莲、勾莲、把莲、折枝花、八宝、八宝勾莲、三果纹、团花、缠枝牡丹、缠枝葡萄、海石榴、梅花、松竹梅、竹石芭蕉、花鸟、八封云鹤、花蝶、三友、瓜瓞绵绵、三多、百子、缨络、鱼藻、博古、暗八仙、福禄寿、“喜”字、五伦图、万寿无疆、梵文、回纹、开光诗句、异兽、葫芦等,其中以龙、凤纹和缠枝莲纹最多。

以勾莲纹为锦地,在器物的中心位置绘写双勾填色“双喜”字的纹饰开始流行,此种装饰多在瓶罐类器物上,一直延续到民国。

缠枝莲盘开始大量出现,成为民间日用瓷盘的主体,逐渐取代乾隆时期流行的灵芝盘。

由于青料提炼不精,纹饰中常见铁锈斑,工匠描画随意,花叶皆变形。

另外,清装仕女人物开始出现,此时还首创了以历史文化名人为题材的《无双谱》(书名,清人金古良撰绘。

选从汉到宋四十人各为之画像,并各赋诗一首。

言所绘名人皆是天下无双,故名)中的人物形象为瓷器图案的做法。

这时期许多带有“大清嘉庆年制”款的青花茶壶,一面绘花卉,另一面直接书题乾隆御制诗句。

不仅是青花,粉彩瓷也有出现。

官窑器多绘云龙纹、海水龙纹、夔龙纹、双凤纹、龙凤纹、锦鸡、牡丹、花鸟、鱼藻、璎珞、博古、八仙、暗八仙、三星、十六子、仕女、婴戏等。

民窑器纹饰多绘缠枝牡丹或缠枝莲,中写“喜”字或“寿”字。

也有山水、人物、花卉、博古、蟠螭等。

绘制草率,笔法生硬。

盘、碗、碟类器物上,饰以山川名胜天然景致为主,如“西湖十景”等,但咸丰以后少见。

勾莲纹一般多采用青花淡描,好似双勾的轮廓线,有少量勾莲常和双喜字同时装饰在一个器物上,嘉庆时的勾莲纹比较精细工整,笔道比较窄,莲比较大。

嘉庆器物上人物多画单眼皮。

婴戏图常绘十六子,人物及环境布局与康、雍、乾青花基本相同,画面多是儿童做玩耍姿态,生动有趣,呈现出热闹欢快的喜庆气氛。

五、款识这一时期,纪年款的格式、种类都较前期规矩、单纯,且后代的仿制品很少。

嘉庆初年(嘉庆四年之前)仍旧使用乾隆时的红彩写款,有些瓷器依旧署乾隆朝款识,直至乾隆皇帝驾崩。

嘉庆官窑早期多写青花“大清嘉庆年制”六字三行篆书款,多无边框,工整规范。

个别的也有“嘉庆年制”四字图章款。

嘉庆晚期青花多写楷书款,有四字和六字。

嘉庆时年款楷、篆并用,但整体上看是以篆书款为主。

字体工整,结构谨严,多用青花书写。

此时新出现了一种篆书带方框的款式,因其篆书工整,框线整齐,似图章印鉴,故名“印章款”。

民窑器物多数没有款识,偶尔见有“大清嘉庆年制”三行六字篆书款和“嘉庆年制”双行四字楷书款。

这时的民窑款识书写草率,字迹潦草,多把“嘉”字下面的“加”省略,有的只写半边字,有一些潦草的篆书款甚至达到不可辨识的程度。

图记款也较流行,在器物的底部常画“蝠”的图案,另外还有一些吉祥款、赞颂款、斋堂款。

堂名款较乾隆时期为少,一般在文具、餐具、祭祀器物上题写堂名款较为盛行,如“嘉阴堂制”、“彩秀堂制”、“种芝堂制”、“寿颐堂”、“懋勤殿”等。

吉言款有“福海珍藏”、“爱莲珍赏”等。

仿明代款识有“大明宣德年制”、“大明成化年制”六字款,以后者居多。

清嘉庆的鉴定方法一、嘉庆瓷器的釉质逐渐变粗,釉面泛青,光润不足,瓷器的釉面上普遍出现轻微的波浪釉和似荞麦粉的针点,俗称“荞麦地”。

二、嘉庆青花瓷器上的耳系一般非常工整、方正,见棱见角的牌形耳好似古代的玉牌一样,器物足根圆而粗,修胎不精,厚薄不匀,尤其是民窑器。

双狮耳发展到嘉庆时,上头大下面小,模印清晰。

一般讲,器物上的耳饰越清晰其年代越早。

另外,嘉庆时出现的帽筒,形体比较高大,有的器身还有镂空装饰,其镂空规矩,棱角分明。

三、嘉庆青花瓷器仍使用国产料,嘉庆初期瓷器的青花颜色还有一些乾隆青花蓝中略闪紫的特点,基本上是比较纯正的蓝色,大多数还是闪灰。

总的特点是具飘浮感,底釉薄,出现浑蓝,呈色飘浮刺目。

另外,在嘉道时期,还有一种豆青釉堆粉青花,烧制是先在胎骨上按花纹图案的大致形状施一层白粉。

再在白粉上绘以花纹图案,然后施以豆青釉入窑烧制而成,青花下面的白粉起到衬托青花的作用,使青花色料与豆青釉面色调对比明显,同时堆粉青花的花纹凸起,增强了花纹的立体感。

这种堆粉青花最早始见于康熙朝,雍正,乾隆时期继续烧制,到了嘉庆、道光时更加盛行,烧制得更为成功。

嘉庆时的堆粉青花施粉比较厚,比较白,立体感强。

四、嘉庆青花瓷器所绘图案层次很少,一般仅二三层,因此整体感较平淡,立体感亦较差。

另外,在雍正、乾隆时期盛行的用点染、渲染方法仿制宣德器物的方法在这时比较少见,主要还是沿袭乾隆时期工笔与写意并用的做法,大多数纹饰属于图案式规矩的花纹。

在盘、碗、碟类器物上,饰以山川名胜天然景致为主,如“西湖十景”等,但咸丰以后少见。

勾莲纹一般多采用青花淡描,好似双勾的轮廓线,有少量勾莲常和双喜字同时装饰在一个器物上,嘉庆时的勾莲纹比较精细工整,笔道比较窄,莲比较大。

嘉庆器物上人物多画单眼皮。

这一时期,瓷器纪年款、格式、种类都较前期规矩、单纯,且后代的仿制品很少。

嘉庆初年仍使用乾隆时的红彩写款,直至“太上皇”升驾,典型的嘉庆官窑年款的“大清嘉庆年制”,六字三行篆书,个别的也有“嘉庆年制”四字图章款,嘉庆时年款楷、篆并用,但绝大多数用的是篆书款。