_开国大典图片(精选)

- 格式:ppt

- 大小:6.19 MB

- 文档页数:29

中华人民共和国开国大典赏析毛泽东亲手按动电钮,第一面五星红旗在广场上冉冉升起。

它标志着中国共产党领导中国人民英勇奋斗28年,终于取得了中国新民主主义革命的最后胜利。

下面是小编为你整理的中华人民共和国开国大典赏析,希望你喜欢!开国大典图片人物董希文创作的原始版本,站在前排是当时的六位中央人民政府副主席,自左至右分别为:朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗。

在朱德身后,还重点描绘了两位人物周恩来和林伯渠。

1955年,高岗事件发生后,董希文奉命将画中的高岗删除,原位以一盆鲜花代替。

开国大典赏析《开国大典》是董希文的传世之作,它产生的前夜适值美术界开展新年画创作运动,因此董希文在画面中融合了当时正在流行的新年画的构图和色彩,把一个规模宏大的历史题材,以一种鲜明的民族风格表现出来。

画面的喜庆气氛是由地毯、红柱、灯笼和广场上的红旗的红色基调所形成的,同时红色也象征一种庄严与隆重的感觉,有力地烘托了开国大典的主题。

《开国大典》这种近乎纯色的色调构成与西方传统绘画的灰色调大相径庭。

地毯上的图案及灯笼、柱子和护栏等都具有典型文化符号的隐喻性,两者结合起来形成典型的中国审美趣味的油画风格。

在塑造人物形象方面,董希文显然苦心经营,由于当时条件的限制,他只能根据现有的照片进行创制,并使得本来有较强明暗关系的照片变成处在平光中的美术造型形象,以此求得了所有人物在画面上的和谐统一。

董希文在创作《开国大典》时,人物形象还借鉴了敦煌唐代壁画的手法和人物画《步辇图》、《历代帝王图》的造型气质,以及明代肖像画的处理手法,不但将领袖们的仪表动态刻画的惟妙惟肖,而且将人物内在的气质和精神充分的体现了出来。

在重大历史题材创作的作品当中,《开国大典》无疑是最有生命力的作品之一,它的出现正如靳尚谊所言:它与当时的政治需要、画家的精神状态以及艺术上的追求是和谐统一的。

一些知名画家看了这幅油画之后,都认为这是一件不可多得的绘画精品。

中国革命博物馆将这幅画展出后,在艺术界和社会上都引起很大的反响。

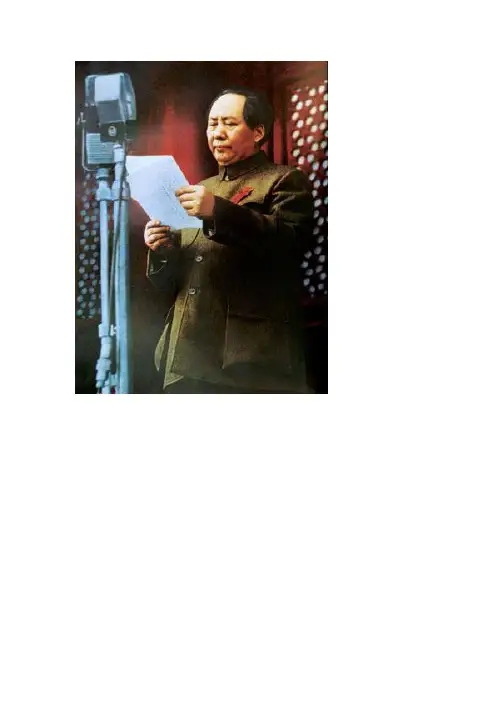

油画《开国大典》是画家董希文在1952年创作的,它描绘了1949年10月1日中华人民共和国成立时的盛况。

画面能清晰辨认的人物共有十一位,其中站在正中的是毛泽东(中央人民政府主席),第一排左起是:朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜和高岗(六位副主席)。

朱德后面是周恩来(政务院总理),周恩来后面是林伯渠(中央人民政府委员会秘书长),宋庆龄后面是沈钧儒(最高人民法院院长),李济深后面是郭沫若(政务院文化教育委员会主任)。

下面是一组相关图片。

毛泽东(1893-1976)

开国大典:毛泽东、董必武、沈钧儒

朱德(1886-1976)

开国大典:林伯渠、朱德、罗荣桓、陈毅、刘伯承、贺龙

刘少奇(1898-1969)

开国大典:刘少奇、毛泽东、刘伯承、陈毅、李立三

宋庆龄(1893- 1981)

开国大典:周恩来、高岗、毛泽东、朱德、宋庆龄、李济深

李济深(1885—1959)

开国大典:李济深、毛泽东、彭真、黄炎培

张澜(1872-1955)

开国大典:毛泽东、朱德、张澜、刘少奇

高岗(1905-1954)

开国大典:周恩来、高岗、毛泽东、朱德

周恩来(1898-1976)

开国大典:刘少奇、周恩来、张澜、毛泽东

沈钧儒(1875—1963)

开国大典:董必武、刘伯承、沈钧儒、毛泽东、周恩来、张澜

郭沫若(1892—1978)

开国大典:毛泽东、朱德、刘少奇、郭沫若

林伯渠(1886-1960)

开国大典:毛泽东、林伯渠、刘伯承

开国大典:周恩来

开国大典:李立三、林伯渠、毛泽东、沈钧儒、周恩来。

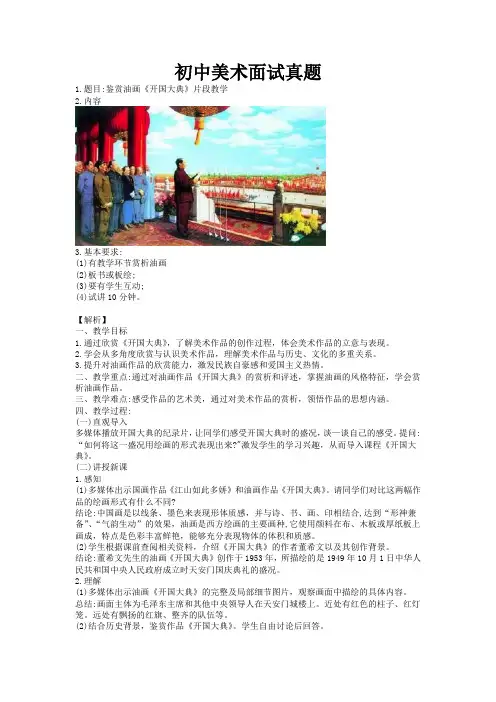

初中美术面试真题1.题目:鉴赏油画《开国大典》片段教学2.内容3.基本要求:(1)有教学环节赏析油画(2)板书或板绘;(3)要有学生互动;(4)试讲10分钟。

【解析】一、教学目标1.通过欣赏《开国大典》,了解美术作品的创作过程,体会美术作品的立意与表现。

2.学会从多角度欣赏与认识美术作品,理解美术作品与历史、文化的多重关系。

3.提升对油画作品的欣赏能力,激发民族自豪感和爱国主义热情。

二、教学重点:通过对油画作品《开国大典》的赏析和评述,掌握油画的风格特征,学会赏析油画作品。

三、教学难点:感受作品的艺术美,通过对美术作品的赏析,领悟作品的思想内涵。

四、教学过程:(一)直观导入多媒体播放开国大典的纪录片,让同学们感受开国大典时的盛况,谈—谈自己的感受。

提问:“如何将这一盛况用绘画的形式表现出来?"激发学生的学习兴趣,从而导入课程《开国大典》。

(二)讲授新课1.感知(1)多媒体出示国画作品《江山如此多娇》和油画作品《开国大典》。

请同学们对比这两幅作品的绘画形式有什么不同?结论:中国画是以线条、墨色来表现形体质感,并与诗、书、画、印相结合,达到“形神兼备”、“气韵生动”的效果,油画是西方绘画的主要画种,它使用颜料在布、木板或厚纸板上画成,特点是色彩丰富鲜艳,能够充分表现物体的体积和质感。

(2)学生根据课前查阅相关资料,介绍《开国大典》的作者董希文以及其创作背景。

结论:董希文先生的油画《开国大典》创作于1953年,所描绘的是1949年10月1日中华人民共和国中央人民政府成立时天安门国庆典礼的盛况。

2.理解(1)多媒体出示油画《开国大典》的完整及局部细节图片,观察画面中描绘的具体内容。

总结:画面主体为毛泽东主席和其他中央领导人在天安门城楼上。

近处有红色的柱子、红灯笼。

远处有飘扬的红旗、整齐的队伍等。

(2)结合历史背景,鉴赏作品《开国大典》。

学生自由讨论后回答。

教师总结:作品场面气势恢宏,喜庆气氛热烈,毛泽东和其他中央领导神采奕奕,气度不凡。

开国大典美术教案教案标题:开国大典美术教案教学目标:1. 了解开国大典的背景和意义,培养学生对国家历史和文化的认知。

2. 通过学习开国大典相关的艺术作品,培养学生的审美能力和艺术鉴赏能力。

3. 培养学生的创造力和表达能力,通过绘画表达对开国大典的理解和情感。

教学内容:1. 开国大典的背景和意义介绍2. 开国大典相关的艺术作品欣赏3. 绘画表达:创作一幅描绘开国大典场景的作品教学准备:1. 开国大典相关的图片、视频和文献资料2. 开国大典相关的艺术作品图片3. 绘画材料:纸张、铅笔、彩色铅笔、水彩笔等教学过程:1. 导入(5分钟)- 展示开国大典的图片,引发学生对该主题的兴趣。

- 提问:你知道开国大典吗?它有什么特殊的意义?2. 知识讲解(15分钟)- 介绍开国大典的背景和意义,包括时间、地点、参与人员等。

- 展示开国大典相关的艺术作品,解读作品中所表达的情感和主题。

3. 艺术作品欣赏(15分钟)- 展示开国大典相关的艺术作品图片,让学生观察、品味和思考。

- 引导学生讨论作品的表现手法、色彩运用和艺术效果。

4. 绘画表达(30分钟)- 要求学生根据对开国大典的理解和情感,创作一幅描绘开国大典场景的作品。

- 学生可以选择使用铅笔、彩色铅笔或水彩笔等绘画材料。

- 鼓励学生发挥想象力和创造力,表达个人对开国大典的独特理解。

5. 展示与分享(10分钟)- 邀请学生展示自己的作品,并分享作品背后的创作理念和表达意图。

- 学生之间互相欣赏和评价作品,鼓励积极的反馈和建议。

6. 总结(5分钟)- 回顾本节课所学的内容和学生的学习收获。

- 强调开国大典对于国家历史和文化的重要意义,并鼓励学生继续关注和学习相关主题。

教学延伸:1. 鼓励学生进一步了解其他重要的历史事件,并通过艺术作品进行表达和探究。

2. 组织学生参观相关的艺术展览或博物馆,深入了解开国大典的艺术表现和传承。

教学评估:1. 观察学生在课堂上的参与程度和表现,包括对知识讲解的理解和对艺术作品的鉴赏能力。

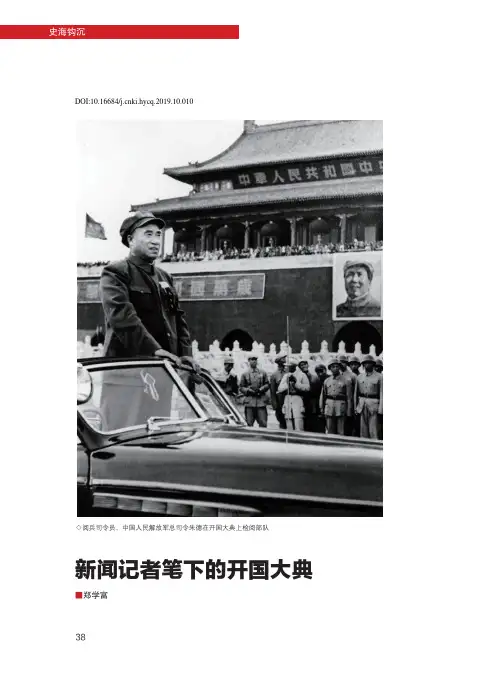

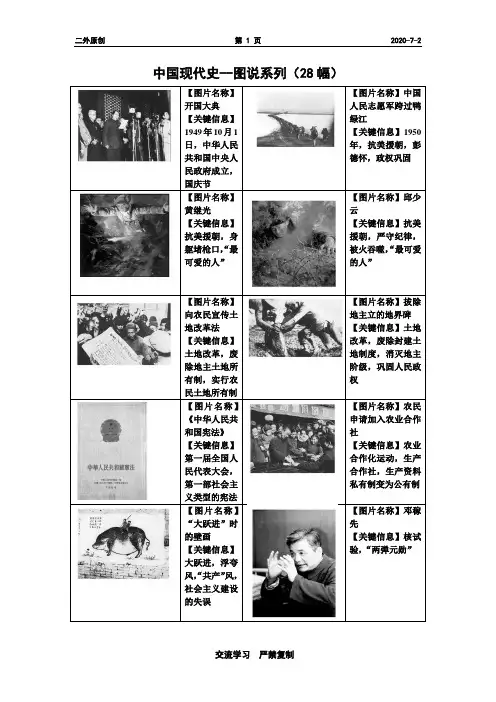

新闻记者笔下的开国大典■郑学富◇阅兵司令员、中国人民解放军总司令朱德在开国大典上检阅部队DOI:10.16684/ki.hycq.2019.10.0101949年10月2日,《人民日报》以醒目的大字标题报道开国大典。

引题为“首都30万人齐集天安门广场隆重举行庆祝典礼”,主题为“中华人民共和国中央人民政府成立,毛泽东主席宣读中央人民政府公告”,副题为“朱总司令检阅海陆空军,宣读人民解放军总部命令”。

当年的开国大典吸引了中外众多新闻记者采访报道,《人民日报》的记者、编辑们更是通宵达旦地赶写稿子、编排版面。

10月2日,《人民日报》除了在第一版报道开国大典的盛事,还在第四版开辟专版,刊登记者采写的通讯和新闻特写,图文并茂,为后人了解和研究当年盛况留下了宝贵的文字和图片资料。

震撼世界的声音《人民日报》记者林韦(原名陈有明,曾用名陈耳东),1936年参加革命,1937年赴延安抗日军政大学学习,同年加入中国共产党。

1946年5月,进入晋冀鲁豫中央局机关报《人民日报》担任记者。

1949年10月1日,奉命参加开国大典的采访报道工作,采写了通讯《记中央人民政府成立盛典》。

10月1日的北京天安门焕然一新。

天安门城楼上悬挂着“中华人民共和国中央人民政府成立典礼”的横标,正中悬挂毛泽东的巨幅画像,东西两旁的标语分别为“中央人民政府万岁”“中华人民共和国万岁”。

天安门广场比8个月前北平刚解放时宽广平坦了许多,正中竖了一根很高的旗杆,上面有一个金色的顶。

正阳门、前门箭楼两旁的许多建筑物上都张灯结彩。

“北平东站”“北平西站”的大字一夜间改成了“北京东站”“北京西站”。

会场里的工人、学生、干部、市民、战士都举着临时赶制的五星红旗、彩旗、红灯,特别是用红绢糊的大小不同的五角星灯格外引人注目。

金水桥北搭了两个简单的台子,一个供大会指挥用,一个给苏联文化艺术科学工作者代表团观礼使用。

受检阅部队站在东长安街。

下午3时,中央人民政府秘书长林伯渠宣布典礼开始,中央人民政府主席、副主席、各委员就位。

2024年《开国大典》课件完美版一、教学内容本节课我们将学习《开国大典》一课,该内容位于教材第四章第二节。

详细内容包括:开国大典的历史背景、筹备过程、大典盛况以及其历史意义。

二、教学目标1. 让学生了解开国大典的历史背景,掌握其筹备过程。

2. 让学生深刻理解开国大典的历史意义,增强国家认同感。

3. 培养学生的历史思维能力和爱国主义情感。

三、教学难点与重点教学难点:开国大典的筹备过程及其历史意义。

教学重点:开国大典的历史背景和大典盛况。

四、教具与学具准备教师准备:开国大典相关图片、视频资料、PPT课件。

学生准备:笔记本、教材。

五、教学过程1. 导入新课通过展示开国大典的历史图片,引导学生回顾新中国成立的历史背景,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解新课(1)讲解开国大典的历史背景。

(2)介绍开国大典的筹备过程。

(3)详细描述开国大典的盛况。

(4)分析开国大典的历史意义。

3. 实践情景引入播放开国大典的视频资料,让学生感受大典的盛况,加深对历史事件的理解。

4. 例题讲解结合教材,讲解开国大典的相关知识,解答学生的疑问。

5. 随堂练习设计开国大典相关知识的选择题和简答题,检验学生的学习效果。

对本节课所学内容进行回顾,巩固学生对开国大典的认识。

六、板书设计1. 开国大典历史背景筹备过程大典盛况历史意义2. 实践情景引入3. 例题讲解4. 随堂练习七、作业设计1. 作业题目:(1)简述开国大典的历史背景。

(2)描述开国大典的筹备过程。

(3)谈谈你对开国大典历史意义的认识。

2. 答案:(1)开国大典的历史背景:新中国成立,人民政权巩固,国家需要举行盛大庆典,向世界展示新中国的风貌。

(2)开国大典的筹备过程:成立大典筹备委员会,确定大典时间、地点、议程,组织排练,确保大典顺利进行。

(3)开国大典的历史意义:标志着新中国的成立,体现了国家主权和民族尊严,激发了全国人民的爱国热情和民族自豪感。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过讲解开国大典的历史背景、筹备过程、大典盛况以及历史意义,使学生深刻理解开国大典对于新中国成立的重要意义。

六年级上册语文第七课开国大典六年级上册语文第七课是关于开国大典的。

开国大典是指中华人民共和国成立的庄严仪式,也是中国历史上具有重要意义的一天。

在这一天,中国人民经过长期的斗争,终于迎来了新中国的诞生。

开国大典发生在1949年10月1日,地点是北京天安门广场。

当天,广场上人山人海,人们激动地等待着这一历史性的时刻。

早晨8点,天安门城楼上升起了五星红旗,这是新中国的国旗,象征着新中国的诞生。

随后,毛泽东主席宣布中华人民共和国的成立,全场响起了雷鸣般的掌声。

开国大典上,毛泽东主席向全国人民发表了重要讲话。

他说:“中华人民共和国中央人民政府今天成立了!中华人民共和国中央人民政府代表全国人民向全世界宣告:中华人民共和国中央人民政府是中华人民共和国的唯一合法政府。

”这段讲话激励了全国人民,他们为新中国的成立感到自豪和骄傲。

开国大典上,还进行了隆重的升国旗仪式。

国旗护卫队护送着国旗,庄严地走向天安门广场。

当国旗缓缓升起时,全场响起了庄严的国歌声。

国旗升起的那一刻,人们的心中充满了自豪和激动。

国旗升起后,天空中还有飞机编队飞过,为开国大典增添了壮丽的景象。

开国大典上,还进行了盛大的群众游行。

游行队伍由各行各业的代表组成,他们手持鲜花和国旗,高举标语,庆祝新中国的成立。

游行队伍中还有军队和学生代表,他们身着整齐的制服,步伐整齐地走过天安门广场。

人们纷纷为他们的英勇和奉献精神鼓掌喝彩。

开国大典是一个庄严而隆重的仪式,它象征着中国人民经过长期的斗争,终于取得了胜利。

新中国的成立,给中国人民带来了新的希望和机遇。

在新中国的领导下,中国人民团结一心,共同努力,取得了一个又一个的伟大成就。

六年级上册语文第七课《开国大典》让我们了解了中国历史上的重要时刻。

通过学习这一课,我们更加深刻地认识到了新中国的来之不易,更加珍惜现在的幸福生活。

我们要铭记历史,传承先烈的精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。

开国大典是中国历史上的一座丰碑,它见证了中国人民的奋斗和胜利。

开国大典ppt开国大典ppt开国大典主要是了解课文的主要内容,分析课文,掌握课文的字词句等,欢迎点击下载哦。

文章突出了场面描写:会场的布置、庞大的群众队伍、典礼开始、毛主席宣布中华人民共和国成立、五星红旗升起、宣读中央人民政府公告和宣布毛泽东当选中央人民政府主席、盛大的阅兵式、燃放礼花、群众队伍游行等众多场面都描绘得有声有色,令人激动万分,突出了开国大典的喜庆、庄严、隆重、热烈气氛。

屈辱沧桑的历史终于一去不回了,在中国共产党的领导下,1949年10月1日,新中国成立,中国人民站起了!现在,你们就是参加开国大典的新闻记者,去抓拍那些具有历史意义的镜头吧!开国大典会场参加开国大典的群众开国大典毛主席等党和国家领导人在天安门城楼上毛主席在宣读公告“这庄严的宣告,这雄伟的声音,使全场三十万人一起欢呼起来。

这庄严的宣告,这雄伟的声音,通过无线电的广播,传到长城内外,传到大江南北,使全中国人民的心一起欢跃起来。

”同学们:你们知道54门大炮齐响28响的意义吗?想再看看雄壮的阅兵式吗?中国人民从此站起来了,亿万人民欢欣鼓舞,因为伟大祖国将走上繁荣昌盛的道路。

开国大典第一课时↘谈话激情,导入新课①同学们,你们知道1949年的10月1日是什么日子吗?学生结合课外收集的相关资料简单汇报已有知识。

②过渡:(出示图片:中国贫穷落后、人们衣衫褴褛的情景。

)师:在旧中国,人民吃不饱、穿不暖,过着暗无天日、牛马不如的生活。

在中国共产党领导下,经过长期的浴血奋战、不懈的奋斗努力,我们终于翻身解放了,从此人民当家做了主人,过上了幸福的生活。

1949 年10月1日,是我们新中国的诞生之日。

这一天,世界的目光都集中到了天安门广场,因为在这里,新中国举行了她那隆重的开国大典。

(出示图片:开国大典的情景。

)师:现在,就让我们走进这一天,去看一看当时的情景,感受一下那激动人心的盛况吧!↘初读课文,整体感知①练习读课文,自学生字,了解课文大意。

浙美版七年级下册第一课红色记忆《开国大典》赏析微课教学教学设计一、教学目标1.学会赏析《开国大典》,理解美术作品的赏析基本方法。

2.用美术语言描述美术作品。

3.培养学生民族自豪感和热爱祖国的情感。

二、教学重点理解美术作品的赏析基本方法。

三、教学难点用美术语言描述美术作品。

四、教学过程:(一)情景导入1.放映《开国大典》视频,引导学生产生情感共鸣.2.回顾文章《开国大典》中的经典语句。

3.展示开国大典的场景图片。

问:同学们看了视频、经典语句、场景图片之后,你心目中的开国大典是怎样的?(抽学生回答)最后引入董希文创作的油画作品《开国大典》。

(二)教学过程1.作者介绍2.分析《开国大典》,教师引导学生用美术语言分析作品构图上:(1)左实右虚左近右远左少右多(2)主体人物突出,强化视觉中心。

色彩上:(1)红色----突出喜庆的气氛,有一种庄严与隆重的感觉,有力地烘托了开国大典的主题。

(2)蓝色、金黄色---点明了秋高气爽的季节,增强了华贵灿烂、富丽堂皇的欢庆气氛。

与红色形成对比基调,使画面热烈而明快。

柔进了中国传统工笔重彩绘画技法和古代装饰壁画用色特点,体现了民族绘画特色。

(三)局部赏析人物--神采奕奕,气度不凡蓝天---蓝天白云,风和日丽广场-----广场开阔,红旗如海菊花----秋高气爽,金菊盛开(四)艺术价值1953年9月27日,《人民日报》在头版头条发刊登油画《开国大典》,该幅画被大批出版后,又被印制为年画发售,并进入中国的中小学课本。

在1959年中国建国10周年之际,被雕刻成纪念邮票。

作为表现重大革命历史题材的作品,作为歌颂新中国成立的世纪杰作,从它诞生那天起就备受人们的关注。

是新中国成立不久随即和广大群众见面并博得广泛称誉的革命历史画。

自从《开国大典》问世,这幅洋溢神州风采的油画,揭开了新中国美术史册的第一篇章。

(五)作业布置写一篇开国大典赏析小文。

生字课件7、开国大典一、教学内容本节课选自《开国大典》单元第七课,详细内容主要围绕新中国的成立,具体包括:开国大典的背景、过程、意义以及相关知识点的拓展。

涉及教材第7章第1节。

二、教学目标1. 让学生了解和掌握开国大典的背景、过程及意义。

2. 培养学生的爱国情怀,增强国家认同感。

3. 提高学生的阅读理解能力,学会通过历史事件学习历史知识。

三、教学难点与重点教学难点:开国大典的意义及其在当时国内外环境下的影响。

教学重点:开国大典的背景、过程以及新中国成立的历史意义。

四、教具与学具准备1. 教具:开国大典相关图片、视频、PPT等。

2. 学具:笔记本、教材、课外阅读材料等。

五、教学过程1. 导入:通过展示开国大典的图片和视频,引导学生进入实践情景,激发学生的兴趣。

2. 新课导入:简要介绍开国大典的背景,引导学生学习新课。

3. 课文学习:详细讲解开国大典的过程,分析开国大典的意义,学习相关知识点。

4. 例题讲解:针对开国大典的相关知识点,进行例题讲解,巩固所学内容。

5. 随堂练习:布置相关练习题,让学生当堂完成,及时巩固所学知识。

六、板书设计1. 开国大典背景2. 开国大典过程3. 开国大典意义4. 相关知识点拓展七、作业设计1. 作业题目:请结合开国大典的背景、过程和意义,谈谈你对新中国成立的看法。

答案:学生可从历史、政治、文化等多角度进行分析,表达自己的观点。

2. 课后阅读:推荐阅读《开国大典》相关书籍,深入了解新中国成立的历史背景。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课是否成功引导学生了解开国大典的背景、过程和意义,学生是否积极参与课堂讨论。

2. 拓展延伸:鼓励学生课后收集与开国大典相关的历史资料,进行深入学习,提高历史素养。

同时,组织学生进行爱国主义教育活动,增强国家认同感。

重点和难点解析1. 教学内容的详尽性;2. 教学目标的明确性;3. 教学难点与重点的区分;5. 板书设计的逻辑结构;6. 作业设计的深度与广度;7. 课后反思与拓展延伸的实际操作。