高中政治必修三文化生活第一课第一框《体味文化》讲稿

- 格式:pdf

- 大小:21.25 KB

- 文档页数:6

第一单元文化与生活第一课文化与社会一.体味文化文化,是我们经常使用的一个词汇。

我们在日常用语中会说:你真有文化或是你这人咋这没有文化呢?在这里,我们把知识等同于文化,文化就是知识,有知识就是有文化。

你是否赞同这种看法?那究竟什么是文化,让我们在生活中细细体味,来真切感悟“文化”的内涵与文化的力量。

随着经济的发展,文化越来越多的渗透到人们的日常生活中。

刚才我们讲的学习知识是文化,还有呢?课本上呈现的歌舞艺术也是文化的重要内容,还有如今吃饭讲求“饮食文化”,穿衣讲求“服饰文化”,住房讲求“建筑文化”。

还有地域文化、民族文化、传统文化、现代文化、精英文化、大众文化、先进文化、落后文化、企业文化、宗教文化、校园文化、网络文化。

文化有丰富的内涵,文化的形式也多种多样。

所以说文化是个“万花筒”(一)文化“万花筒”探究与共享:P4在当代社会生活中,由于文化设施的不断完善和电视等大众传媒的普及,人们都有机会欣赏到越来越多的各种艺术表演。

1.你通常采用什么方式欣赏自己喜欢的文艺节目?电视、电影、音乐、网络等。

2.你怎样对这些舞台艺术节目进行归类?音乐、舞蹈、曲艺。

3.有人认为,文化就是音乐、戏剧等艺术。

你是否赞同这种看法?1.文化形式:多种多样我们都生活在这个繁华的社会,用我们雪亮的眼睛来窥视着种种文化现象。

在我们的校园中,将要进行什么样的文化活动?(校文艺演出、演讲比赛、蓝球比赛、上课、自习、作业、上网、交友、聊天……)我们现在的文化生活很丰富,那么生活在几百或者几千年前那些前辈们,你们猜猜看,他们有文化生活吗?大概是怎样的呢?2.文化现象:无时不在,无处不在个人:当我们还在母腹中时,就已通过胎教开始接受文化的洗礼;出生后,又在咿呀学语中接受父母传递的文化信息。

在成长过程中,我们常听的音乐歌曲、常看的电视节目和书刊杂志。

社会:龙文化-儒家文化社区文化校园文化(黑板报、桌凳、宣传栏、校报)企业文化-网络文化(2010年第一个网络新词“敲诈政府罪”;啃椅族:在快餐厅内久坐,或买上一杯饮料就坐四五个小时的人;被就业:发帖者称在不知情的情况下竟然被签署了就业协议书。

高中政治文化生活体味文化教案体味文化是高中思想政治必修3《文化生活》第一课第一框的内容,接下来店铺为你整理了高中政治文化生活体味文化教案,一起来看看吧。

高中政治文化生活体味文化教案【教学目标】1、知识目标:明确文化的内涵,知道文化是人类社会特有的现象,阐释文化作为一种社会精神力量对社会发展产生的深刻影响。

2、能力目标:通过学生的主体参与、探究,使他们学会提出问题、学会合作交流,从而提高合作探究的能力和理论联系实际的能力。

3、情感、态度、价值观目标:观察不同区域、不同人群和不同阶层的文化生活,体察广大人民的文化需求,增进学生积极参与健康向上的文化生活的情感,努力提升自身的文化素养。

【教学重点难点】重点:文化的内涵;难点:文化的内涵。

【教学方法】采用体验式的教学方式,引导学生学会观察和体验,了解文化现象。

【学生分析】身处一定文化氛围、具备一定文化素养、身体力行着文化活动,但并未觉这就是文化;有兴趣探知;学生对文化缺乏对文化内涵的深刻认识,对文化的意义、作用还不了解。

因此在教学时,要让学生从日常生活中收集、整理信息,让他们去发现,去感悟,再提炼,从而理解文化的内涵和作用。

【教学过程】导入新课:春晚,赵本山和小沈阳共同演了个小品,叫《不差钱》,受到了人们的喜爱。

问题:你认为小品中最经典的一句台词是什么?学生:。

老师:小品作为一种文化形式,受到人们的广泛喜爱,丰富了人们的文化生活。

“文化”这个词语我们非常熟悉,但我们却不一定真正懂得“文化”的内涵。

比如,有人认为文化是知识,有人认为文化是艺术。

那么,究竟什么是“文化”?这节课我们就一起来体味文化。

讲授新课:文化“万花筒”请同学们欣赏课本第4页的几幅图片,这是我们经常见到的几种艺术形式,舞蹈、杂技、歌唱。

有人认为,文化就是音乐、戏剧等艺术,你是否赞同这种看法?学生:不赞同。

老师:除了艺术,文化的形式还有哪些?下面我提出一个具体问题请同学回答,问题:你参加过学校和社区的哪些文化活动?并说说参加这些活动的感受。

《体味文化》说课稿《体味文化》是普通高中思想政治必修3《文化生活》第一单元第一课题第一课时的内容,我现就教材、教法、学法、教学程序和板书设计五个方面加以说明。

一、说教材,对教材的整体把握1、本课在教材中的地位和作用本课是第一单元第一课题的第一课时,本单元共设两课,第一课从经济、政治与文化关系的角度展开,引导学生明确文化的内涵,理解文化与经济政治之间的关系,感受文化的力量,从而为以后的学习内容打下一个认识基础,而第一课时作为开篇对于引发学生学习兴趣,了解文化具有很重要的作用。

2.教学三维度目标的确立和确立的依据依据课程标准和本课教材的内容、特点及学生实际,我把本课的教学目标确立为以下三个方面:⑴知识目标:借助文化现象了解文化形式的多样,通过对不同区域文化的对比,知道不同区域的文化具有各自的特色,明确文化的内涵,学会归纳文化丰富的表现形式。

⑵能力目标:通过学生展示各种文化活动以及直接参与文化生活,提高学生归纳分析能力和实践参与能力,通过对文化内涵和外延的剖析,提高学生对比分析的能力。

⑶情感态度与价值观目标:通过观察不同区域,不同人群和不同阶层的文化生活,体察广大人民的文化需求,更加关注人民群众文化生活的质量和水平,激发学生对文化与生活知识的兴趣,增强学生弘扬中华文化的使命感。

3.教学重难点的确立和依据⑴本课的教学重点:文化的内涵及特点⑵本课的教学难点:让学生体会文化就在我们身边,文化是特有的现象二、说教法,对教学手段的运用根据新课程的教育理念和本教材的内容,为了突出重点,突破难点,解决学生的思想实际问题,我采用了以下教学方法:1、自学阅读法:以导学案为载体,让学生自己阅读教材内容,鼓励学生质疑并认真思考。

2、情境教学法:本堂课我通过制作多媒体幻灯片,以录像、图片多次为学生创设生动直观的情境,使学生在教学过程中激发学习兴趣,启迪学生思维,提高课堂教学中学生认知活动的效率和教学质量,达到预期的教学目标。

第一节体味文化【教学目标】一、知识目标1、理解文化的内涵,知道文化是人类社会特有的现象,懂得文化素养的培养与体现。

2、了解文化形式的多样性,懂得文化现象的普遍性与特殊性。

3、阐释文化作为一种精神力量对社会发展和个人成长产生深刻的影响。

二、能力目标1、培养学生分析文化现象的能力。

2、学会分析文化的价值,提高学生文化欣赏和主动参与健康向上的文化生活的能力。

三、情感、态度、价值观目标1、感受文化的力量,从而懂得文化建设,发展先进文化的意义。

2、参加积极向上的文化运动,提高自己的文化修养。

【教学重点】文化的内涵与力量【教学难点】文化的内涵与特征【教学方法】尝试“学案”导学,用好《第二教材》,引导学习先自学,做填空题,然后有重点地讲解,夯实基础的同时突出重点、突破难点、归纳总结,并当堂演练、点评,切记“先学后教”,“授之以渔”,打造高效课堂。

【教学过程】〈讲授新课〉一、体味文化(一)文化“万花筒”1、文化现象无时不在,无处不在表明文化现象具有普遍性,前者从时间上讲(古代→现代);后者从空间上讲(校园文化、社区文化、网络文化)。

2、文化现象各具特色,丰富多彩表明文化现象具有特殊性,不同地区有不同的文化环境,不同人们有不同的文化生活。

※文化现象是文化本质和规律的外部表现,我们知道了文化现象是丰富多彩、多种多样的,那么文化的内涵是什么呢?(二)文化是什么引导学生阅读教材P62,做填空题。

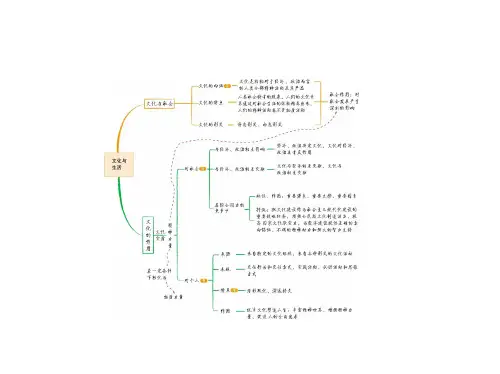

1、文化的内涵:相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

其中,既包括世界观、人生观、价值观等意识形态性质部分,又包括自然科学和技术,语言、文字等非意识形态部分。

把握这一概念,需注意以下几点:(1)文化是相对于经济、政治而言的。

文化现象本质上是一种精神现象,而不是经济现象和政治现象,文化是一种精神活动,而非经济、政治活动。

(2)人是文化的主体。

文化是由人所创造、为人所特有的。

(3)文化包括全部精神活动及其产品。

动态:精神活动;静态:精神产品。

高中政治第一课第一框体味文化教案新人教版必修3第一篇:高中政治第一课第一框体味文化教案新人教版必修3 广东省陆河外国语学校高中政治第一课第一框体味文化教案新人教版必修3 ★教学目标(一)知识目标1、识记文化的内涵。

2、理解文化是一种精神力量,是综合国力的重要标志。

(二)能力目标提高运用马克思主义全面的、辩证的观点分析问题的能力。

(三)情感、态度与价值观目标1、培养学生重视自身文化素质的意识。

2、理解文化的地位和作用,为增强综合国力贡献力量的意识。

★教学重点、难点文化的涵义★ 教学与学法教师启发、引导,学生自主阅读、思考,讨论、交流学习成果。

★教学建议教学中通过展示文化素材和实例,让学生感悟文化的涵义,以及文化的力量。

★教学过程(二)进行新课一、文化“万花筒”教师活动:引导学生阅读教材第4页材料,并思考所提问题学生活动:积极思考并讨论问题教师点评:这些图片材料表现了人类丰富多彩的文化生活,但这只是文化的一部分内容――艺术。

文化的内容和存在形式是多种多样的,请大家阅读教材5―6页内容。

1、文化现象无时不在回顾人类社会发展历程,从原始部落的“图腾崇拜”到现代社会的“信息高速公路”,文化现象无时不在。

2、文化现象无处不在环顾我们身边的生活,有丰富多彩的校园文化、社区文化,还有转瞬间已不再新奇的网络文化等,文化现象无处不在。

3、文化现象丰富多彩不同的区域,有不同的自然环境,也有不同的文化环境。

无论身处繁华的都市、新兴的乡镇,还是偏居边远、古朴的村落,人人都有自己的文化生活。

这些文化生活无不呈现出各自特有的色彩。

二、文化是什么1、文化的涵义我们这里的“文化”是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

其中,既包括世界观、人生观、价值观等具有意识形态性质的部分,又包括自然科学和技术、语言和文字等非意识形态的部分。

2、文化是人类社会特有的现象文化是由人所创造、为人所特有的。

纯粹“自然”的东西不能称为文化。

第一课文化与社会第一框体味文化【自主学习】1、文化“万花筒〞〔1〕回顾人类社会发展历程,文化现象;环顾我们身边的生活,文化现象〔2〕文化现象丰富多彩。

不同的区域,有不同的自然环境,也有不同的。

2、文化是什么〔1〕我们讲文化生活,这里的文化是相对于经济、政治而言的人类全部。

其中,既包括世界观、人生观、价值观等具有性质的部分,又包括自然科学和技术、语言和文字等的部分。

〔2〕文化是特有的现象。

文化是由人所创造、为人所特有的。

纯粹“自然〞的东西不能称为文化。

有了人类社会才有文化,文化是人们的产物。

〔3〕文化又是人们的一种。

每个人所具有的文化素养,不是天生的,而是通过对的体验,特别是通过参与文化活动,接受文化知识教育而逐步培养出来的。

人们在社会实践中创造和发展文化,也在社会生活中获得和享用文化。

〔4〕人们的精神活动离不开,精神产品离不开。

一个时代的文化和精神产品,往往是这一时代社会发展轨迹的反映。

我们通过观察人们的社会行为,就可以从中透视人们的精神世界和精神生活。

【即时训练1】俗语说:“十里不同风,百里不同俗。

〞如同为春节,北方冰城某某有五彩缤纷的冰灯迎新,而南国某某那么用姹紫嫣红的花市接春。

这说明〔〕①不同的区域有不同的自然环境②不同的区域有不同的文化环境③文化形式是丰富多彩的④不同地域的文化各有特色A.①③④B.②③④C.①②③D.①②③④解析:此题考查的是文化的形式及特色,通过南北方在节日上所表现的差异来说明南北方文化上的差异。

①②说明了南北方文化存在差异的原因,③那么直接说明了南北方文化形式上的不同,④说明了文化现象在不同地域中的差异性,而这种差异性本身就意味着文化的特色。

所以①②③④都从一定角度表达了材料的内容,故此题应选D。

【即时训练2】以下对文化内涵的认识,正确的一项为哪一项〔〕A.文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品B.文化就是思想、理论、信念、信仰、道德、教育、科学、文化、艺术等C.文化是人们进行生产、传播、积累的过程D.文化就是人类创造的一切产品解析:此题主要考查文化的内涵、文化概念的外延。

第一课文化与社会第一框体味生活说课稿各位老师下午好,今天我说课的内容是人教版高中思想政治必修三《文化生活》第一课《文化与社会》的第一框《体味文化》。

本次说课分为五个内容:说教材、说教法、说学情学法、说教学过程、说板书设计。

首先是说教材。

包括三个内容:本框题的地位和作用、教学目标、教学的重、难点。

1.本框题的地位和作用说课内容为人民教育出版社出版的高中思想政治(必修3)《文化生活》第一单元第一课第一框《体味生活》。

第一单元主要引导学生了解丰富多彩的文化现象,感受文化的力量,认识文化对经济社会和人的全面发展所具有的重要作用,自觉参与积极的文化生活,提高文化素养,学会用文化的眼光观察生活。

本单元作为全书的起点,在《文化生活》中起着探究引导作用,后面三个单元的知识都是在此基础上开展并深入的,因此本单元在本书中处于基础性地位。

而《体味文化》作为第一课第一框则是基础中的基础。

本课内容从文化“万花筒”入手,从具体到抽象,由浅入深,剖析文化的内涵,探究文化的作用。

学生通过自己的生活体验,形成对文化的基本认识,以此为基础,引导学生形成正确的文化观,激发学生建设社会主义精神文明的热情。

2.教学目标知识目标:识记文化的概念,理解文化的内涵,理解文化的力量;能力目标:通过观察日常生活环境,如校园、社区、网络等,体察生活环境中的文化价值;通过全面、准确理解文化的内涵,培养全面分析问题的能力;情感态度与价值观目标:引起学生对文化的兴趣;认同文化是人类社会特有的现象;认同广大人民的文化需求;懂得建设有中国特色社会主义文化的重要性;增强提高文化素养的意识和自觉性。

3.教学的重、难点教学的重点也是难点是文化的内涵即“文化是什么”。

之所以文化的内涵是重点是因为学生身处一定文化氛围、具备一定文化素养、身体力行着文化活动,但并未觉这就是文化;其次,通过《经济生活》与《政治生活》的学习,学生了解了经济现象和政治现象,有助于了解文化现象,但要从本质上把握文化还有很大难度。

高中思想政治必修3第一课第一框《体味文化》优质课教学设计观摩课教案必修3第一课第一框《体味文化》教学设计北京师范大学昆明附属中学冯琳【教学内容】高中思想政治必修③《文化生活》第一单元第一课第一框【计划学时】1课时【教学目标】1.知识目标:通过对日常生活的观察,感受文化存在的普遍性及多样性;通过对不同文化现象的对比分析,理解文化概念的内涵和外延;通过对东西方文化的差异的认识,体察文化作为一种精神力量对社会生活的影响。

2.能力目标:通过列举身边的文化现象,培养准确表达看法的能力;通过对比文化现象的差别,培养全面分析问题的能力;通过深入理解文化的内涵,培养综合归纳观点的能力。

3.情感、态度与价值观目标:通过对不同地区和国家的文化现象的观察,引发学生对文化及其影响的兴趣;认同文化是人类社会特有的产物;感受不同民族所具有的不同的文化特征;增强提高自身文化素养的意识和主动性。

【学习目标】1.1-1 文化现象的多样性;1.1-2 文化的内涵;1.1-3 文化的性质与作用。

【教学重点和难点】教学重点:文化的内涵;教学难点:文化是一种精神力量。

【教学方式及媒体】教学方式:遵循生活逻辑,引导学生体验生活中常见的文化现象。

媒体运用:投影片(PPT)。

观摩课教案必修3第一课第一框《体味文化》教学设计北京师范大学昆明附属中学冯琳【教学内容】高中思想政治必修③《文化生活》第一单元第一课第一框【计划学时】1课时【教学目标】1.知识目标:通过对日常生活的观察,感受文化存在的普遍性及多样性;通过对不同文化现象的对比分析,理解文化概念的内涵和外延;通过对东西方文化的差异的认识,体察文化作为一种精神力量对社会生活的影响。

2.能力目标:通过列举身边的文化现象,培养准确表达看法的能力;通过对比文化现象的差别,培养全面分析问题的能力;通过深入理解文化的内涵,培养综合归纳观点的能力。

3.情感、态度与价值观目标:通过对不同地区和国家的文化现象的观察,引发学生对文化及其影响的兴趣;认同文化是人类社会特有的产物;感受不同民族所具有的不同的文化特征;增强提高自身文化素养的意识和主动性。

第一课文化与社会第一框体味文化导课探究:1.你经常欣赏哪些文化艺术节目?2.你会采用什么方式欣赏自己喜欢的文化艺术活动?3.有人认为,文化就是音乐、戏剧等艺术。

你是否赞同这种看法?第一部分:知识点一—文化现象多媒体展示:文化“万花筒”(1)文化现象:时间上:无处不在(图片展示公元前4000多年前苏美尔人楔形文字、龙图腾、摩岩石刻中国印、奥运标志)(2)文化形式:多种多样(图片展示音乐、舞蹈、小品、影视)(3)空间上:无处不有(图片展示家庭文化、社区文化、班级文化、校园文化)(4)文化特色:不同区域的文化各具特色(中国长城、埃及金字塔、印度泰姬陵)一、感受文化现象1.时间:文化无时不在2.空间:文化不处不有3.地域:文化各具特色4.表现形式:丰富多彩思想、理论、信念、道德、科学、文学、艺术等(静态);人们进行文化生产、传播、积累的过程,都是文化活动(动态)。

知识点巩固练习:在都市,有丰富多彩的文化景观;在乡镇,人们利用农闲时间、集市开展各种生动活泼的文化活动;在人口分散、交通不便的边远地区,文化活动更具特有的乡土气息。

这说明(D)A. 不同区域在文化上毫无相通之处B.不同的自然环境造就了相同的文化环境C.不同文化环境的差异是可以完全消除D.不同区域有不同的自然环境,也有不同的文化环境第二部分:知识点二—文化的概念和特点多媒体展示:文化是什么钱钟书语录:你不问我什么是文化的时候,我还知道文化是什么;你问我什么时候文化,我反而不知道文化是什么了引导思考:从身边的活动现象激发学生的思考下列属于文化现象的有:(2.3.5.6.7)(1)工人、农民从事生产活动(2)参加学校运动会(3)参加演讲会、辩论会(4)购买蔬菜水果(5)参加文学社、书画协会、读书俱乐部(6)合唱团、舞蹈队、时装表演队(7)浏览网站,领略世界各地风土人情(8)某国议员竞选从中我们可以得出什么结论?——文化活动相对于政治活动和经济活动二、文化是什么(一)文化的概念文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

既包括世界观、人生观、价值观等具有意识形态性质的部分;又包括科学和技术、语言和文字等非意识形态的部分。

辨析:文化是人类的精神活动,物质产品不属于文化(1)文化是人类的精神活动,如世界观、人生观、价值观等具有意识形态性质的部分属于文化。

(2)而人类非意识形态的东西,人类创造的部分产品,也是文化,如城市雕塑、公园、游乐场、音乐厅、书店、体育馆、电影院等,都是文化景观。

【典例】(2012·南京一模)追溯中国结的渊源应从远古时代的结绳记事开始。

《周易注》:“结绳为约,事大,大结其绳;事小,小结其绳。

”“结”与“吉”谐音,“同心结”“团圆结”……一个个美丽的中国“结”蕴涵着人们对美好生活的向往。

对上述文化现象的解读正确的是(A)。

①文化是人类社会实践的产物②追求真善美是中华民族精神的核心③从绳结之中可以透视人们的精神世界和精神生活④结绳使人类文明得以传承,标志着人类进入文明时代A.①③ B.②④C.①②D.③④(二)文化的特点探究: 1.山本身能不能称之为文化?2.将山开辟成旅游区或拍摄成艺术品属不属于文化?3.两者有什么区别?解析:两者的区别在于前者是纯粹自然的东西,而后者是经过人类实践活动,经过人的劳动,渗透了人的精神活动,成为人精神活动的产品,因而成为文化。

——文化的特点之一:文化是人类社会特有的现象。

纯粹“自然”的东西不能称为文化。

文化是人们社会实践的产物。

(P6正文第3段)对点训练:1.“苍润高逸,秀出东南”的庐山,是一座千古文化名山。

东晋画家顾恺之创作的《庐山图》,以艺术形象展现了庐山的自然美。

下列说法错误的是( C )A.艺术是文化的一种表现形式B.文化是由人所创造的、为人所特有的一种现象C.庐山的自然美也是一种文化D.《庐山图》的创作属于文化活动2、檀板声声说盛事,鼓乐阵阵抒豪情。

2011年新年京剧晚会2010年12月30日晚在国家大剧院举行。

党和国家领导人胡锦涛、吴邦国、贾庆林等与首都近千名群众一同观看演出,喜迎新年的到来。

这表明(A)A.人们在社会实践中创造并享用文化B.精神产品离不开物质载体C.文化是人类社会特有的现象D.我国人民有丰富多彩的文化生活材料分析:课本P7中的两个镜头——文化的特点之二:文化又是人们的一种素养。

人的文化素养不是天生的,而是后天逐步培养出来的。

(P7正文第一段)知识点训练:1.市民素质是城市文明的基础。

市民素质的形成( A )注:文化的形成A、离不开社会实践B、只能在学校教育中形成C、也可以是天生的D、家庭教育最重要材料分析:各抒己见有人说,文化是一种“纯”精神活动和“纯”精神产品。

你认同这种观点吗?为什么?图:从甲骨文到简牍到纸书到电子书——文化的特点之三:文化作为一种精神活动离不开物质活动,作为一种精神产品离不开物质载体。

(P7正文第二段)知识点训练:1.我们阅读书籍,欣赏艺术品,参观历史文物,都可以从中透视人们的精神世界和精神生活。

这说明( A )注:文化的传承和发展A、文化需要一定的物质载体表现出来B、文化是一种精神力量C、人们文化素养的提高,不需通过社会实践活动D、文化离不开政治和经济2.“石头上刻着名人名言,石头是物质的,但表现的是精神的内容。

”对这句话的理解,下列说法正确的是( C )A.文化就是刻在石头上的名人名言B.物质的活动和精神的活动是分开的,两者互不影响C.人们的精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体D.文化就是人类创造的产品(二)文化的特点(重点)(1)文化是人类社会特有的现象。

纯粹“自然”的东西不能称为文化。

文化是人们社会实践的产物。

(2)文化又是人们的一种素养。

人的文化素养不是天生的,而是后天逐步培养出来的。

(3)文化作为一种精神活动离不开物质活动,作为一种精神产品离不开物质载体。

总结:文化的内涵:(难点)1、文化是一种精神现象2、文化是一种社会现象①人类特有②来源于人类实践3、文化传承离不开物质载体知识点训练:试题调研)当我们站在长城脚下时,感受到的是伟大的“长城精神”和中华民族1. (2012·浓厚的文化底蕴。

对这句话的理解,下列说法正确的是(C)。

A.文化就是人类的全部精神活动B.物质活动和精神活动是分开的,两者互不影响C.人们的精神活动离不开物质活动,精神产品离不开物质载体D. 文化就是人类创造的产品阅读思考:p7公交上的镜头及专家点评在现实生活中,我们经常听到“ 某人有文化,某人无文化”,“某人文化程度高,某人文化程度低”。

这里的“文化”与《文化生活》中的“ 文化”的是一样的吗?1、广义文化:对人类改造世界的一切活动及其创造的物质成果和精神成果的统称。

与文明的含义相近。

2、狭义文化:专指文学艺术和科学知识,或指人们受教育的程度。

3、我们在《文化生活》中所讲的“文化”是发展中国特色社会主义文化中的“文化”,它既不同于广义的文化,也不同于狭义的文化,处于两者之间。

中国特色社会主义文化是面向现代化、面向世界、面向未来,民族的、科学的、大众的社会主义文化辨析:“文化”与“文明”:文化与自然相对,重点强调“化”的过程;文明与野蛮相对,重点强调“明”的结果。

文化有精华和糟粕之分。

文化发展中的精华、积极成果是文明,文化不等于文明。

知识点训练:1.以下观点正确的是( D )A. 广义的文化就是文明(和文明相近)B.《文化生活》所讲的“文化”是狭义的文化(介于两者)C.《文化生活》所讲的“文化”就是理论(包括过程)D.《文化生活》所讲的“文化”是民族的科学的大众的文化2.下列对于文化的理解中,正确的是( C )①文化是由人所创造出来的②文化是人类社会特有的现象③文化是与自然界同时产生的④文化是人们社会实践的产物A.①②③B.②③④①②④D.①③④3.下列现象中属于文化的是( 2.5)注:纯自然山水、景观不是文化(1)小王到市场上买了二斤猪肉和一把芹菜。

(2)李教授发现了淡化海水新技术(3)张家界、九寨沟的自然风光非常优美(4)老王经营着一个杂货店(5)2016年春晚,刘涛、林心如、梁咏琪共同表演歌舞《山水中国美》。

(6)刘主任将作为县人大代表出席了县人代会。

第三部分:知识点三——文化的力量(重点)1、文化的实质:是一种社会精神力量文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量,对社会发展产生深刻影响。

2、文化对社会发展的影响(表现)(1)对个人成长的历程的影响先进的、健康的文化是个人成长的催化剂;落后的、腐朽的文化则会把人引向歧途。

(2)对国家和民族的历史的影响先进的、健康的文化对民族和国家产生巨大的促进作用;落后的、腐朽的文化对民族和国家产生阻碍作用。

知识点训练:1.青海省玉树地震发生后,宗教团体纷纷组织“宗教救援队”积极参与救灾,僧侣们还为在地震中的死难者超度祈祷,给震区的佛教信众很大的心理安慰。

这表明(D)①.我国政府鼓励人们信仰宗教②宗教能够与社会主义社会相适应③文化活动可满足人们的精神需求④文化活动是改造社会的强大物质力量A. ①③ B ②④C①④D②③2.文化产业被称为“”21世纪最后一桶金。

有人说:“文化产业是无污染的产业”,这种说法(D)A.正确,文化产业不会产生环境污染B.正确,先进文化对社会发展起促进作用C.错误,网络文化导致青少年荒废学业,道德滑坡D.错误,不同性质的文化对社会发展起着不同的作用解析:不同性质的文化对社会发展起着不同的作用,笼统地说“文化产业是无污染的产业”是错误的,故选D。

误区1:每个人所具有的文化素养,不是天生的,而是后天自发形成的注意:文化素养既不是天生的,也不是后天自发形成的,而是通过对社会生活的体验,特别是通过参与文化活动、接受文化知识教育而逐步培养出来的。

文化素养的形成,离不开生活、实践和教育。

误区2:处在一定的文化环境中就一定能形成较高的文化素养注意:处在一定的文化环境中有利于形成一定的文化素养,但人们接受健康向上的文化影响,往往是自觉学习、主动感悟文化熏陶的过程。

知识巩固判断:1、文化就是知识、就是艺术()2、“文化”概念与“文明”含义相同()3、文化是人类社会特有的现象,文化是人类社会实践的产物。

()4、在文化生活中,我们所讲的“文化”是指中国特色社会主义文化中的“文化”,它既不同于广义的“文化”,也不同于狭义的“文化”()5、文化具有非常丰富的形式如:思想、理论、信念、信仰、道德、教育、科学、文化、艺术等()6、文化是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

()7、文化既包括世界观、人生观、价值观等具有意识形态性质的部分;又包括自然科学和技术、语言和文字等非意识形态部分。

()8、文化的实质是精神现象,文化是一种精神力量。