体积配箍率专题总结

- 格式:pdf

- 大小:191.98 KB

- 文档页数:7

计入水平分布钢筋的体积配箍率要说到“水平分布钢筋的体积配箍率”,估计大多数人都会皱个眉头。

别急,咱们慢慢聊,这个听上去复杂的东西,实际上就是一个涉及建筑施工的小小“秘密”。

它关乎到你家楼板的强度、稳定性,也影响到建筑的安全性。

好啦,不啰嗦了,直接切入正题。

你知道,咱们建房子的时候,钢筋就像是骨头,混凝土就是肉,钢筋起到支撑作用,保证建筑物的骨架稳固。

可是,要是钢筋配置不合理,结构就会出问题。

那怎么保证钢筋配置合适呢?答案就是——水平分布钢筋的体积配箍率。

咱们要搞清楚“水平分布钢筋”是什么。

说白了,它就是在楼板、梁、板等平面结构中,按水平方向分布的钢筋。

这些钢筋就像是铺在地面上的细网,起着承载压力、分散力的作用。

而“箍筋”呢,就是围绕这些水平钢筋的钢筋,起到加固的作用。

想象一下,就像是把一堆杂乱的东西用绳子扎紧,箍筋的作用就是防止钢筋位移或者变形,保持它们的稳定性。

至于“体积配箍率”,听起来更让人头大。

它就是指在一定体积的混凝土中,钢筋所占的体积比例。

简单来说,就是我们要在特定的空间里放多少钢筋,才能确保楼板或梁的强度既不太弱也不太强。

这个比例过低,结构强度就差,过高,反而可能浪费材料,增加施工成本。

说白了,就是找个“平衡点”,让楼板既结实又经济。

要是拿一个简单的例子来说明的话,就像你做饭时放调料一样。

如果盐放太少,饭不入味;放太多,又吃不下。

你得有个合适的量,才能做出美味的饭菜。

钢筋也是这样,配得对了,房子既安全又省钱,搞不好,安全隐患也可能接踵而至。

这时候,很多人可能会问了:“那到底怎么计算这个配箍率呢?”呵呵,别着急,这其实是一个技术性问题,但说白了就是通过经验公式来算。

一般来说,设计师会根据建筑的用途、荷载情况、所用的钢筋型号以及建筑物的高度,来确定钢筋的配比。

如果是高层建筑,钢筋就得相对多一点,因为承受的荷载大;如果是低层房屋,钢筋就相对少一点,压力不那么大。

配箍率的计算是根据建筑结构的实际需求来定的,可不是随便就能决定的。

柱体积配箍率不足

柱体积配箍率不足是建筑施工中的一种问题,指的是柱子内部的钢筋配备比例不足,

无法满足施工和使用要求。

这种问题可能导致柱子承载能力下降,甚至可能发生结构失稳,给建筑安全带来极大威胁。

造成柱体积配箍率不足的原因很多,可能是设计方案不完备,未对柱子的结构要求进

行充分考虑;也可能是施工方面出现问题,如施钢筋时配备不足、没有按照标准规范施工等。

避免柱体积配箍率不足,需要在建筑设计、施工建造以及进行检查验收等各个环节都

要注意。

设计阶段,要严格按照国家建筑施工规范进行设计,严格控制柱子的配备比例和

构造;在施工阶段,要加强钢筋配备的管理和控制,确保柱子内部钢筋配备比例可以满足

要求;在验收阶段,要进行专业的检查,检查柱子的结构是否完备,确保柱子的承载能力

符合施工要求。

为了避免柱体积配箍率不足带来的安全问题,建筑从业人员必须要时刻保持高度警惕,严格按照标准规范进行建筑施工。

如果发现柱体积配箍率不足的情况,需要及时采取措施

进行整改,确保建筑结构的完整性和安全性。

在建筑施工的过程中,一定要注重细节,做

到防患于未然,为建筑安全保驾护航。

体积配箍率所谓体积配箍率,是指轴承在载荷、配合间隙、安装精度等同时符合设计要求的前提下,对基本尺寸不同的数个法兰的单位体积(如不包括螺栓孔在内)的一次整体测量所得的值。

简单地说就是测出每个法兰上几点的实际尺寸和配套法兰之间的差异。

体积配箍率的计算公式如下:体积配箍率=×100%1、外部原因引起的故障由于下料长度过短而造成或焊接电流过大而造成的。

表现为焊缝过烧;卷边过多,产生较大的波浪形;产生严重的变形、开裂及明显的焊瘤、咬边等缺陷;焊缝不饱满、焊瘤、咬边等缺陷;密封不良等。

2、内部原因引起的故障由于中心管与法兰连接焊接不良,造成内漏;加工质量不高,如加工中尺寸超差、对口偏心等;对中心管进行打磨,去掉内孔毛刺、飞边等。

3、结构上的缺陷如固定不紧、衬套挡住或挡住了内孔、压盖与法兰松动、法兰的结构太薄等。

4、装配上的原因由于紧固螺栓拧紧力矩不足或施焊后电弧擦伤等原因造成垫片错用、错装等。

5、制造、运输上的原因由于搬运不小心,磕碰划伤,尤其是焊接坡口处被刮碰,使接触面积减少;在运输过程中,因吊车吊索或支点产生挠度,将垫片挤压而错位;组装时将垫片划伤或锈蚀。

6、人为因素主要是指在焊接工艺规范、技术措施、操作方法上未按要求施焊等,还有的是指焊工无证上岗操作、违章操作。

这些情况直接影响到正常施工。

为了保证焊缝质量,必须严格按照施工技术规范、焊接工艺和施焊方法,才能做好焊接工作。

二是经常发生有的仪表损坏,在检修或校验时发现缺陷。

在制定方案、布置工作时,应充分考虑现场仪表的数量,选择合理的安装方式和布置方式,使各种仪表互相联系,协调工作,以免误动作。

这样可以延长仪表使用寿命,有利于机组的经济运行。

在进行技术改造工程和日常维护时,应注意不破坏原有仪表。

如果破坏了原有的仪表,则需要重新购买,并按规定程序申报领取,从而给企业增加经济负担。

在检修工作中,首先要认真阅读说明书和有关手册,弄清楚仪表的作用和工作原理,然后按图施工。

体积配筋率和面积配筋率体积配筋率和面积配筋率1.概念:两者均对箍筋而言,所以也叫体积配箍率和面积配箍率(1).面积配筋率(ρsv):是在垂直箍筋的截面bs(b为构件宽,s为箍筋间距)中,箍筋面积所占的比率(钢箍面积为肢数乘每根钢筋的面积)。

计算公式:ρsv=Asv/bs=nAsv1/bs(2).体积配筋率(ρv):指箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应的砼体积的比率。

复合箍筋应扣除重叠部分的体积。

2.作用:(1).面积配筋率(ρsv):体现抗剪要求,框架梁沿梁全长的面积配筋率有规定,详GB50010-2002 P173页。

ρsv≥ρsvmin(2).体积配筋率(ρv):体现柱端加密区箍筋对砼的约束作用。

ρv≥ρvmin=λv/fcfyv (λv为最小配箍特征值)Ⅰ. 箍筋的面积配筋率面积配筋率(ρsv):配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。

其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。

计算公式为:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)。

最小配筋率:梁:ρsv,min=0.24×ft/fyv;弯剪扭构件:ρsv,min=0.28×ft/fyv。

Ⅱ. 箍筋的体积配筋率体积配箍率(ρv):箍筋体积与相应的混凝土构件体积的比率。

计算公式为:方格网式配筋:ρv=(n1×As1×l1+n2×As2×l2)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv=(4×Ass1)/(dcor×s)。

式中,l1和l2为混凝土核心面积内的长度,即需减去保护层厚度;计算复合箍的体积配筋率时,应扣除重叠部分的箍筋体积。

柱箍筋加密区最小配筋率计算公式为:ρv,min=λv×fc/fyv;λv为最小配箍特征值,fc 为混凝土轴心抗压强度设计值,fyv为箍筋及拉筋抗拉强度设计值。

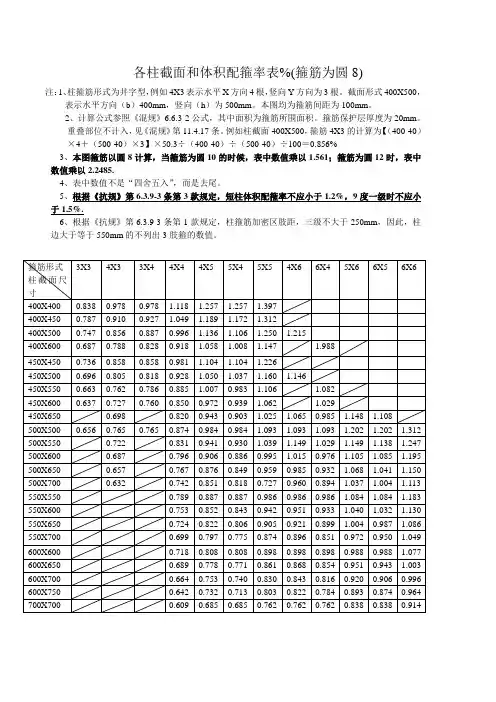

各柱截面和体积配箍率表%(箍筋为圆8)

注:1、柱箍筋形式为井字型,例如4X3表示水平X方向4根,竖向Y方向为3根。

截面形式400X500,表示水平方向(b)400mm,竖向(h)为500mm。

本图均为箍筋间距为100mm。

2、计算公式参照《混规》6.6.3-2公式,其中面积为箍筋所围面积。

箍筋保护层厚度为20mm。

重叠部位不计入,见《混规》第11.4.17条。

例如柱截面400X500,箍筋4X3的计算为【(400-40)×4+(500-40)×3】×50.3÷(400-40)÷(500-40)÷100=0.856%

3、本图箍筋以圆8计算,当箍筋为圆10的时候,表中数值乘以1.561;箍筋为圆12时,表中数值乘以2.2485.

4、表中数值不是“四舍五入”,而是去尾。

5、根据《抗规》第6.3.9-3条第3款规定,短柱体积配箍率不应小于1.2%,9度一级时不应小于1.5%.

6、根据《抗规》第6.3.9-3条第1款规定,柱箍筋加密区肢距,三级不大于250mm,因此,柱边大于等于550mm的不列出3肢箍的数值。

混凝土结构设计资料

/view/486bad2a453610661ed9f44b.ht ml。

体积配箍率与面积配箍率第一篇:体积配箍率与面积配箍率配箍率1.概念:(1)面积配箍率ρ(sv)(括号内为角标,下同):是指沿构件长度,在箍筋的一个间距S范围内,箍筋中发挥抗剪作用的各肢的全部截面面积与混凝土截面面积b·s的比值(b为构件宽,其与剪力方向垂直的,s为箍筋间距)。

配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。

计算公式:ρ(sv)=A(sv)/bs=nA(sv1)/bs 式中:n为发挥抗剪作用的箍筋肢数,A(sv1)为箍筋单肢截面面积,直接按圆形计算。

(2)体积配箍率ρ(v):指单位体积混凝土内箍筋所占的含量,即箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应箍筋的一个间距(S)范围内砼体积的比率。

复合箍筋应扣除重叠部分的体积。

体积配箍率ρ(v)主要用于保证框架结构梁端部和柱节点区的抗剪能力,并提高构件在地震等反复荷载下的变形能力。

计算公式:ρ(sv)=∑ni*A(sv)Li/Acor*s式中:ni:一个方向箍筋的肢数,Li:相对ni方向的箍筋的肢长,Acor:箍筋核心区的面积(见混凝土规范7.8.3),s:箍筋间距。

2.作用:(1)面积配箍率ρ(sv):体现抗剪要求,要求ρ(sv)≥ρ(sv,min)(2)体积配箍率ρ(v):体现柱端加密区箍筋对砼的约束作用。

ρ(v)≥ρ(v,min)=λ(v)f(c)/f(yv),式中:λ(v)为最小配箍特征值,f(c)为混凝土的轴心抗压强度,f(yv)为箍筋的屈服强度设计值。

3.配箍率与配筋率的区别(1)配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。

控制配箍率可以控制结构构件斜截面的破坏形态,使构件不发生斜拉破坏和斜压破坏。

(2)配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压分别计算)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。

配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件正截面的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。

短柱体积配箍率

(原创版)

目录

1.短柱体积配箍率的定义

2.短柱体积配箍率的计算方法

3.短柱体积配箍率的应用

4.短柱体积配箍率的注意事项

正文

一、短柱体积配箍率的定义

短柱体积配箍率是指在混凝土结构中,柱子的箍筋与混凝土柱体积之比。

它是衡量柱子箍筋配置是否合理的重要参数,直接影响到柱子的承载能力和抗震性能。

二、短柱体积配箍率的计算方法

短柱体积配箍率的计算公式为:

配箍率 = 箍筋体积 / 柱体积

其中,箍筋体积可以通过以下公式计算:

箍筋体积 = 箍筋直径×箍筋间距×柱高

在实际计算过程中,需要考虑柱子的材料、截面形状、边界条件等因素,以确保计算结果的准确性。

三、短柱体积配箍率的应用

短柱体积配箍率在混凝土结构设计中具有重要意义。

合理的配箍率可以保证柱子的承载能力,提高结构的安全性和耐久性。

在实际工程中,设计人员需要根据柱子的实际情况,选用合适的配箍率。

同时,施工过程中也需要按照设计要求进行箍筋的配置和安装,以保证结构的质量。

四、短柱体积配箍率的注意事项

在计算短柱体积配箍率时,需要注意以下几点:

1.箍筋直径和间距的选择应根据柱子的截面尺寸、混凝土强度等因素进行优化,以保证箍筋的合理配置。

2.计算过程中要考虑柱子的材料性能、截面形状、边界条件等因素,以确保计算结果的准确性。

3.在实际工程中,应根据柱子的实际情况,选用合适的配箍率。

同时,施工过程中也需要按照设计要求进行箍筋的配置和安装,以保证结构的质量。

配箍率在混凝土结构中,配箍率是用来体现箍筋相对于混凝土的含量,分体积配箍率和面积配箍率。

1.概念:(1)面积配箍率ρ(sv)(括号内为角标,下同):是指沿构件长度,在箍筋的一个间距S范围内,箍筋中发挥抗剪作用的各肢的全部截面面积与混凝土截面面积b·s的比值(b为构件宽,其与剪力方向垂直的,s为箍筋间距)。

配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。

计算公式:ρ(sv)=A(sv)/bs=nA(sv1)/bs式中:n为发挥抗剪作用的箍筋肢数,A(sv1)为箍筋单肢截面面积,直接按圆形计算。

(2)体积配箍率ρ(v):指单位体积混凝土内箍筋所占的含量,即箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应箍筋的一个间距(S)范围内砼体积的比率。

复合箍筋应扣除重叠部分的体积。

体积配箍率ρ(v)主要用于保证框架结构梁端部和柱节点区的抗剪能力,并提高构件在地震等反复荷载下的变形能力。

计算公式:ρ(sv)=∑ni*A(sv)Li/Acor*s式中:ni:一个方向箍筋的肢数,Li:相对ni方向的箍筋的肢长,Acor:箍筋核心区的面积(见混凝土规范7.8.3),s:箍筋间距。

2.作用:(1)面积配箍率ρ(sv):体现抗剪要求,要求ρ(sv)≥ρ(sv,min )(2)体积配箍率ρ(v):体现柱端加密区箍筋对砼的约束作用。

ρ(v)≥ρ(v,min)=λ(v)f(c)/f(yv),式中:λ(v)为最小配箍特征值,f(c)为混凝土的轴心抗压强度,f(yv)为箍筋的屈服强度设计值。

3. 配箍率与配筋率的区别(1)配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。

控制配箍率可以控制结构构件斜截面的破坏形态,使构件不发生斜拉破坏和斜压破坏。

(2)配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压分别计算)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。

配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件正截面的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。

框架柱体积配箍率计算

框架柱体积配箍率计算需要以下步骤:

1.计算柱体积:柱体积可通过计算柱的截面积与高度来获得,公式为V=Ah,其中V表示柱体积,A表示柱截面积,h表示柱高度。

2.计算箍筋的长度:箍筋长度取决于柱的周长和箍筋间距,公式为L=πd/n,其中L表示箍筋长度,d表示柱直径,n表示箍筋间距。

3.计算箍筋横截面积和数量:箍筋横截面积可通过计算箍筋直径平方乘以π/4来获得,公式为A=πd²/4,其中d表示箍筋直径。

箍筋数量可通过计算周长除以箍筋间距来获得,公式为N=2πd/n。

4.计算箍筋体积:箍筋体积可通过计算箍筋长度乘以箍筋横截面积乘以箍筋数量来获得,公式为Vc=L×A×N。

5.计算配箍率:配箍率等于箍筋体积与柱体积之比,公式为

ρ=Vc/V。

综上所述,框架柱体积配箍率的计算公式为ρ=Vc/(Ah),其中Vc表示箍筋体积,A、h表示柱截面积和高度。

一直没有搞清楚的概念,原来配箍率分为箍筋面积配筋率和箍筋体积配筋率,以前做题稀里糊涂的,现在明白了,整理如下:配箍率是对箍筋而言,分箍筋面积配筋率和箍筋体积配筋率。

一般情况下,面积配筋率是对受弯构件而言,体积配箍率是对受压构件而言。

Ⅰ. 箍筋的面积配筋率面积配筋率(ρsv):配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。

其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。

计算公式为:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)。

最小配筋率:梁:ρsv,min=0.24×ft/fyv;弯剪扭构件:ρsv,min=0.28×ft/fyv。

Ⅱ. 箍筋的体积配筋率体积配箍率(ρv):箍筋体积与相应的混凝土构件体积的比率。

计算公式为:方格网式配筋:ρv=(n1×As1×l1+n2×As2×l2)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv =(4×Ass1)/(dcor×s)。

式中,l1和l2为混凝土核心面积内的长度,即需减去保护层厚度;计算复合箍的体积配筋率时,应扣除重叠部分的箍筋体积。

柱箍筋加密区最小配筋率计算公式为:ρv,min=λv×fc/fyv;λv为最小配箍特征值,fc 为混凝土轴心抗压强度设计值,fyv为箍筋及拉筋抗拉强度设计值。

其中,fc≥16.7N/mm^2(《混凝土结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》均有此规定),fyv≤360N/mm^2(《混凝土结构设计规范》无此规定,《建筑抗震设计规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》有此规定)。

相关规范条文:A. 面积配箍率(ρsv):《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 第10.2.10条、第10.2.12条、第11.3.9条;《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002,J 186-2002) 第6.3.4条、第6.3.5条。

配箍率在混凝土结构中,配箍率是用来体现箍筋相对于混凝土的含量,分体积配箍率和面积配箍率。

1.概念:(1)面积配箍率ρ(sv)(括号内为角标,下同):是指沿构件长度,在箍筋的一个间距S范围内,箍筋中发挥抗剪作用的各肢的全部截面面积与混凝土截面面积b·s的比值(b为构件宽,其与剪力方向垂直的,s为箍筋间距)。

配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。

计算公式:ρ(sv)=A(sv)/bs=nA(sv1)/bs式中:n为发挥抗剪作用的箍筋肢数,A(sv1)为箍筋单肢截面面积,直接按圆形计算。

(2)体积配箍率ρ(v):指单位体积混凝土内箍筋所占的含量,即箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应箍筋的一个间距(S)范围内砼体积的比率。

复合箍筋应扣除重叠部分的体积。

体积配箍率ρ(v)主要用于保证框架结构梁端部和柱节点区的抗剪能力,并提高构件在地震等反复荷载下的变形能力。

计算公式:ρ(sv)=∑ni*A(sv)Li/Acor*s式中:ni:一个方向箍筋的肢数,Li:相对ni方向的箍筋的肢长,Acor:箍筋核心区的面积(见混凝土规范7.8.3),s:箍筋间距。

2.作用:(1)面积配箍率ρ(sv):体现抗剪要求,要求ρ(sv)≥ρ(sv,min )(2)体积配箍率ρ(v):体现柱端加密区箍筋对砼的约束作用。

ρ(v)≥ρ(v,min)=λ(v)f(c)/f(yv),式中:λ(v)为最小配箍特征值,f(c)为混凝土的轴心抗压强度,f(yv)为箍筋的屈服强度设计值。

3. 配箍率与配筋率的区别(1)配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。

控制配箍率可以控制结构构件斜截面的破坏形态,使构件不发生斜拉破坏和斜压破坏。

(2)配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压分别计算)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。

配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件正截面的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。

体积配箍率要求范文

一、体积配箍率的意义

体积配箍率的确定影响着结构的力学性能和使用寿命。

适当的体积配

箍率能够提高混凝土结构的抗裂性能、抗震性能和耐久性。

太低的体积配

箍率会导致混凝土结构的裂缝过宽,影响其承载力和刚度;太高的体积配

箍率则会增加混凝土与钢筋的粘结面积,增加混凝土结构的强度,但会增

加施工难度和成本。

二、体积配箍率的计算和确定方法

(一)结构的荷载和受力情况:不同的荷载和受力情况需要不同的体

积配箍率。

比如,承受大荷载的结构需要较高的配箍率,而较小荷载的结

构可以采用较低的配箍率。

(二)混凝土强度等级和试验结果:不同混凝土强度等级需要不同的

体积配箍率。

一般来说,混凝土强度等级越高,体积配箍率应该越大,以

提高混凝土结构的耐久性。

(三)结构形式和构件尺寸:结构形式和构件尺寸对体积配箍率也有

一定的影响。

一般来说,墙体和柱子的体积配箍率要大于楼板和梁。

三、体积配箍率的控制

四、体积配箍率要求的优化

在实际设计中,体积配箍率的要求需要综合考虑不同因素的影响,并

进行适当的优化。

通过合理的体积配箍率的设计,能够提高混凝土结构的

抗震性能和耐久性,降低裂缝的发生和扩展,从而保证结构的安全可靠性。

总之,体积配箍率的要求在混凝土结构设计中具有重要意义。

合理的体积配箍率设计能够提高混凝土结构的力学性能和使用寿命,保证结构的安全可靠性。

因此,设计师在进行混凝土结构设计时应充分考虑体积配箍率的要求,并合理优化设计。

同时,在施工中要严格按照设计要求进行配箍和检测,确保结构的质量和安全。

【干货】体积配箍率、面积配箍率、配筋率的区别体积配箍率、面积配箍率、配筋率的区别配箍率:在混凝土结构中,配箍率是用来体现箍筋相对于混凝土的含量,分体积配箍率和面积配箍率。

1、概念:(1)面积配箍率ρsv:是指沿构件长度,在箍筋的一个间距S范围内,箍筋中发挥抗剪作用的各肢的全部截面面积与混凝土截面面积b·s的比值(b为构件宽,其与剪力方向垂直的,s为箍筋间距)。

配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。

计算公式:ρsv=A sv /bs=nA sv1/bs 式中:n为发挥抗剪作用的箍筋肢数,A sv1为箍筋单肢截面面积,直接按圆形计算。

(2)体积配箍率ρv:指单位体积混凝土内箍筋所占的含量,即箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应箍筋的一个间距(S)范围内砼体积的比率。

复合箍筋应扣除重叠部分的体积。

体积配箍率ρv主要用于保证框架结构梁端部和柱节点区的抗剪能力,并提高构件在地震等反复荷载下的变形能力。

计算公式:ρsv=∑ni*A sv Li/Acor*s式中:ni:一个方向箍筋的肢数,Li:相对ni方向的箍筋的肢长,Acor:箍筋核心区的面积,s:箍筋间距。

2、作用:(1)面积配箍率ρsv:体现抗剪要求,要求ρsv≥ρsv,min(2)体积配箍率ρv:体现柱端加密区箍筋对砼的约束作用。

ρv≥ρv,min=λv f c/f yv,式中:λv为最小配箍特征值,f c为混凝土的轴心抗压强度,f yv为箍筋的屈服强度设计值。

3、配箍率与配筋率的区别(1)配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。

控制配箍率可以控制结构构件斜截面的破坏形态,使构件不发生斜拉破坏和斜压破坏。

(2)配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压分别计算)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。

配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件正截面的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。

由于《注册结构工程师考试》中对剪力墙约束边缘构件的体积配箍率考察较多,而《规范》中无具体计算公式,特整理如下,转载请注明出处。

1、计算依据:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第条; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第条; 《建筑抗震设计规范》GB500011-2010 第条; 2、计算公式(1)体积配箍率:sA l A n cor iSi i ∑=v ρ(2)混凝土构件保护层厚度为c (最外层钢筋,即箍筋到混凝土外边缘的距离),箍筋直径为φ,如果题中明确给出纵向受力钢筋的保护层,则可以根据箍筋与纵向受力钢筋位置关系求出c 。

(3)根据《规范》,箍筋长度l 为箍筋中心线长度,混凝土核心截面面积Acor 为最外层箍筋内表面范围内的混凝土面积。

2、剪力墙的约束边缘构件计算简图及计算:①li 如图中所示;②Asi 查《混凝土结构设计规范》附录A ;③ni 可从题中图形数出;③s 一般题中给出;④Acor 计算公式如下。

Acor=(bw-2c-2φ)×(h-c-2φ)Acor=(b+bw+b-2φ)×(bf-2c-2φ)+(h+c)×(bw-2c-2φ)Acor=(bc-2c-2φ)×(hc-2c-2φ)+(h+c)×(bw-2c-2φ)(d)转角墙(L形墙)Acor=(bw+b-c-2φ)×(bf-2c-2φ)+(h+c)×(bw-2c-2φ)6《测量学》模拟试卷1.经纬仪测量水平角时,正倒镜瞄准同一方向所读的水平方向值理论上应相差(A )。

A 180° B 0° C 90° D 270°2. 1:5000地形图的比例尺精度是( D )。

A 5 m B mm C 5 cm D 50 cm3. 以下不属于基本测量工作范畴的一项是( C )。

A 高差测量B 距离测量C 导线测量D 角度测量4. 已知某直线的坐标方位角为220°,则其象限角为(D )。

全截面体积配箍率1.57 -回复全截面体积配箍率是指在混凝土结构中,钢筋与混凝土体积之比。

它是一个重要的指标,直接影响到结构的承载能力和抗震性能。

对于不同的结构形式和设计要求,需要确定适合的全截面体积配箍率,以确保结构的安全可靠性。

本文将从全截面体积配箍率的背景与意义、计算公式与方法、影响因素与调整方法等方面一步一步回答。

一、背景与意义全截面体积配箍率是混凝土结构设计的重要参数之一。

它直接影响到结构的承载能力和抗震性能。

合理的全截面体积配箍率能够提高结构的抗震和抗弯承载能力,保证结构的安全可靠性。

在设计过程中,需要根据结构的使用要求和工程环境等因素确定合适的全截面体积配箍率。

二、计算公式与方法全截面体积配箍率的计算公式为:全截面体积配箍率= (配筋面积×钢筋的直径)/(截面尺寸×截面尺寸)其中,配筋面积是指钢筋横截面的总面积,钢筋的直径是指钢筋的实际直径,截面尺寸是指混凝土截面的宽度和高度。

计算方法为首先确定结构的截面尺寸和设计要求,然后根据结构的承载和抗震要求,确定合适的配筋面积。

最后,根据计算公式,计算出全截面体积配箍率的数值。

三、影响因素与调整方法全截面体积配箍率的数值受多个因素的影响,主要包括结构形式、承载要求和抗震要求等。

1. 结构形式:不同的结构形式对全截面体积配箍率的要求有所不同。

例如,梁和柱的全截面体积配箍率一般较高,而板和墙的全截面体积配箍率相对较低。

2. 承载要求:结构的承载要求会直接影响到全截面体积配箍率的设计。

例如,大跨度结构和高层建筑的全截面体积配箍率一般要高于普通建筑。

3. 抗震要求:结构的抗震要求也是确定全截面体积配箍率的重要因素。

抗震设计需要考虑结构的抗剪和延性等特性,因此需要适当调整全截面体积配箍率。

在实际设计中,可以通过增加或减少配筋面积、调整钢筋的直径、改变截面尺寸等方法来调整全截面体积配箍率的数值。

其中,增加配筋面积和减小截面尺寸可以增加全截面体积配箍率,而减小配筋面积和增加钢筋直径则可以降低全截面体积配箍率。

短柱体积配箍率1. 引言在建筑结构设计中,短柱是指高度相对较矮的柱子。

由于短柱承受的荷载相对较小,其设计和施工往往被忽视。

然而,短柱在地震等极端情况下也可能发生破坏,因此需要进行合理的设计和加固。

其中一个关键参数就是配箍率。

本文将详细介绍短柱体积配箍率的相关概念、计算方法以及影响因素,并探讨如何根据具体情况确定合理的配箍率。

2. 短柱体积配箍率概述短柱体积配箍率是指在单位长度内钢筋的总截面积与混凝土截面总面积之比。

它反映了钢筋在短柱中所占比例的大小,也是衡量钢筋用量是否合理的重要指标。

通常情况下,短柱体积配箍率需要满足一定的要求,以确保结构安全可靠。

过低或过高的配箍率都可能导致结构性能下降或者增加工程成本。

3. 短柱体积配箍率计算方法短柱体积配箍率的计算方法一般有两种:按受压区钢筋总面积计算和按照单位长度内钢筋总截面积计算。

3.1 按受压区钢筋总面积计算按受压区钢筋总面积计算短柱体积配箍率的公式如下:Vc = As / (b * hc)其中,Vc为短柱体积配箍率;As为受压区钢筋总面积;b为混凝土截面宽度;hc为混凝土截面高度。

3.2 按单位长度内钢筋总截面积计算按单位长度内钢筋总截面积计算短柱体积配箍率的公式如下:Vl = Asl / b其中,Vl为单位长度内的短柱体积配箍率;Asl为单位长度内钢筋截面总面积。

4. 影响短柱体积配箍率的因素短柱体积配箍率的大小受到多个因素的影响,包括构件尺寸、材料性能、荷载情况等。

4.1 构件尺寸构件尺寸是决定短柱体积配箍率的重要因素之一。

通常情况下,短柱的截面尺寸较小,需要增加配箍率以提高抗震性能。

4.2 材料性能混凝土和钢筋的强度是影响短柱体积配箍率的另一个关键因素。

强度较高的材料可以减少钢筋用量,从而降低配箍率。

4.3 荷载情况荷载情况也会对短柱体积配箍率产生影响。

较大的荷载需要增加钢筋用量以保证结构安全可靠。

5. 确定合理的短柱体积配箍率确定合理的短柱体积配箍率需要综合考虑多个因素,并根据具体情况做出合理判断。