滑坡灾害易损性计算模型研究

- 格式:pdf

- 大小:882.88 KB

- 文档页数:7

基于DEM的黄土滑坡危险性评价研究一、本文概述黄土滑坡作为一种常见的地质灾害,在我国黄土高原地区尤为突出,其发生和发展往往给人们的生命财产安全带来严重威胁。

因此,对黄土滑坡的危险性进行准确评价,对于预防和减轻滑坡灾害具有重要意义。

本文旨在探讨基于数字高程模型(DEM)的黄土滑坡危险性评价方法,以期为黄土滑坡灾害的预警和防治提供科学依据。

本文将对黄土滑坡的成因、特点及其危害进行简要介绍,以明确研究背景和必要性。

接着,将重点阐述DEM技术在黄土滑坡危险性评价中的应用原理和方法,包括DEM数据的获取与处理、滑坡危险性评价模型的构建以及评价结果的输出与分析等方面。

在此基础上,本文将通过具体案例,展示基于DEM的黄土滑坡危险性评价的实际操作流程和效果评估,以验证该方法的可行性和实用性。

本文将对基于DEM的黄土滑坡危险性评价研究进行总结,分析研究中存在的不足和局限性,并展望未来的研究方向和应用前景。

通过本文的研究,希望能够为黄土滑坡灾害的预防和治理提供有益参考,同时也为其他类似地区的滑坡危险性评价工作提供借鉴和启示。

二、黄土滑坡的形成机制与影响因素黄土滑坡作为一种特殊的滑坡类型,其形成机制与影响因素较为复杂。

黄土作为一种特殊的土体,具有大孔隙、垂直节理发育、抗剪强度低等特点,这些特性使得黄土地区容易发生滑坡灾害。

黄土滑坡的形成机制主要包括水的作用、重力作用和地震作用。

水的作用是最主要的因素之一,包括降雨入渗和地下水活动。

降雨入渗能够增加黄土的含水量,降低其抗剪强度,进而引发滑坡。

地下水活动则可能导致黄土体内部应力场的改变,从而引发滑坡。

重力作用是黄土滑坡发生的内在驱动力,黄土体在重力作用下发生变形和位移。

地震作用则可能通过产生的动应力来触发黄土滑坡。

黄土滑坡的影响因素众多,主要包括地质因素、地貌因素、气象因素和人类活动因素。

地质因素如地层岩性、地质构造、断层等对黄土滑坡的发生具有重要影响。

地貌因素如地形坡度、坡高、坡向等也会影响黄土滑坡的发生。

3滑坡破坏机理研究及稳定性计算3.1 边坡滑坡破坏机理3.1.1 水平坡的变形破坏机理水平坡是指岩层倾向大致与边坡走向一致,而岩层倾角小于软弱岩层面残余摩擦角的一类层状岩质边坡。

这类边坡的主要变形机理为滑移——压致拉裂,在这一变形机制下,其可能的破坏模式为转动型滑坡(弧面破坏),具体过程描述如下:边坡形成后由于卸荷回弹或者蠕变,坡体沿平缓结构面向坡前临空方向产生缓慢的滑移。

滑移面的锁固点或错列点附近,因拉应力集中生成与滑移面近于垂直的拉张裂隙,向上(个别情况向下)扩展且其方向渐转成与最大主应力方向趋于一致(大体平行坡面)并伴有局部滑移。

这种拉裂面的形成机制与压应力作用下格里菲斯裂纹的形成扩展规律近似,所以它应属于压致拉裂。

滑移和拉裂变形是由斜坡内软弱结构面处自下而上发展起来的。

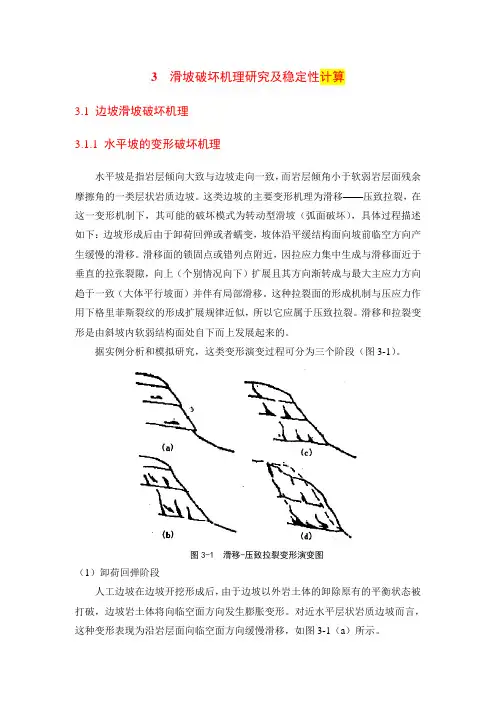

据实例分析和模拟研究,这类变形演变过程可分为三个阶段(图3-1)。

图3-1 滑移-压致拉裂变形演变图(1)卸荷回弹阶段人工边坡在边坡开挖形成后,由于边坡以外岩土体的卸除原有的平衡状态被打破,边坡岩土体将向临空面方向发生膨胀变形。

对近水平层状岩质边坡而言,这种变形表现为沿岩层面向临空面方向缓慢滑移,如图3-1(a)所示。

(2)压致拉裂面自下而上扩展阶段坡底附近岩层在上面岩土体的高压力作用下,随着滑移变形的发展,逐渐产生近似垂至于岩层面的裂隙,如图3-1(b )所示。

这种裂隙逐渐贯彻岩层,使原有岩体结构逐渐破坏而松动。

受其影响,其上岩层也将逐渐开裂使裂隙向上扩展如图3-1(c )所示。

但这一阶段岩体仍处于稳定破裂阶段。

图3-1所示为一典型实例。

花岗岩体中十分发育的席状裂隙产状近于水平,另有两组陡倾裂隙,共中一组走向与坡面近于平行。

平铜内岩体蠕变松动迹象明显,平行坡面陡倾裂隙普遍被拉开,并出现多条滑移面与陡倾裂断面交替的阶状裂隙。

在平嗣约60m 深处见有一条阶状裂面,陡面张开达2.scln ,由其中涌出大量黄泥浆水。

与此同时邻近钻孔水位普遍降落,表明与滑移相伴的压致拉裂面己与地表贯通。

滑坡和泥石流灾害研究报告滑坡和泥石流是自然灾害中普遍存在的一种。

在过去的几十年中,随着科技的不断进步,人们对这些灾害的预测和防范能力也不断提高。

本文将对近年来关于滑坡和泥石流灾害的研究进行介绍和分析。

一、滑坡灾害研究滑坡是指土壤和岩石由于内部剪切破坏和失稳导致的向下滑动。

滑坡灾害不仅会造成人员财产损失,还会对生态环境造成严重影响。

针对滑坡灾害,近年来有很多研究。

一般而言,滑坡的预测主要有两种方法,一种是基于机器学习的方法,利用机器学习的算法对滑坡进行预测;另一种是基于物理学原理来建立数学模型,对滑坡进行推演和预测。

基于机器学习的滑坡预测方法主要是通过对滑坡相关数据的进行学习和分析,提取出与滑坡相关的特征和规律,从而对未来滑坡进行预测。

这种方法在短时间内可以快速建立模型,对大量的数据进行处理和分析,但是其结果的可靠性受到数据准确性和特征选择的影响。

基于物理学原理的数学模型是利用运动力学原理以及地质学和岩土力学知识,对滑坡的稳定条件进行分析和判断。

这种方法比较稳定可靠,但是需要大量的数据和模型建立过程中的数据处理能力,同时对于复杂地形和不确定因素的处理也存在较大的难度。

二、泥石流灾害研究泥石流是由降雨、融雪等自然因素引起,山区、山前地带和河谷中经常发生的一种复杂的地质灾害。

泥石流不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对生态环境造成较大的影响。

对于泥石流灾害研究,一般采用物理模型仿真和实验室模型研究两种方法。

物理模型仿真主要是利用科学仿真软件模拟泥石流的流动情况,包括泥石流的速度、流量、深度等关键指标,通过仿真结果来分析与泥石流有关的因素,进而预测泥石流的危险程度和可能的路径。

这种方法虽然可以在较短的时间内获得较准确的泥石流仿真结果,但是其结果的可信度受到仿真模型精度和模型参数设定等因素的影响。

实验室模型研究主要是利用物理模型进行实验,模拟泥石流的运动和路径,通过实验来验证和分析泥石流的运动特征和影响因素。

基于F—A—M的桥梁滑坡易损性分析研究作者:向超来源:《科技探索》2013年第05期摘要:随着高速公路逐步向西部山区延伸,修建在山区的桥梁结构常常遭遇到滑坡的威胁,因此有必要在桥梁建设之前对桥梁遭遇到滑坡的易损性进行评估,以此指导施工单位采取效果措施减小滑坡对桥梁结构造成的损坏。

本文采用利用F-A-M法进行桥梁结构滑坡易损度计算。

关键词:滑坡 F-A-M 桥梁易损度中图分类号:U4 文献标识码:A 文章编号:1007-0745(2013)05-0252-021.引言高速公路不断向西部山区发展,山区特殊的地质水温状况,使得滑坡等地质灾害频发,桥梁作为带状结构物不免要受到滑坡的破坏,对滑坡区的桥梁进行滑坡易损性风险评估,为施工单位提供参考。

所谓F-A-M法就是神经网络-有限元-蒙特卡罗模拟计算方法。

以往利用有限元计算概率的方法的计算量过于庞大,利用F-A-M法则可避免这一弊端。

2.F-A-M法的原理2.1. F-A-M法的基本原理及思路基于F-A-M的风险概率计算方法,是以有限元软件计算、神经网络仿真分析、蒙特卡罗方法模拟为基础,通过有限元软件数值计算来建立一个可靠的神经网络模型,然后根据蒙特卡罗模拟的有关理论,最终得到概率值。

F-A-M法的基本思路为:首先建立描述问题相近的概率模型,并利用相似性把这个概率模型的某些特征(变量的均值方差等)与数学计算问题的解答联系起来,然后对模型进行随机模拟和统计抽样,最终利用所得结果求出这些特征的统计估值作为原来数学计算问题的近似解[1]。

2.2. F-A-M法的基本步骤3.F-A-M法的实桥应用3.1 工程概况该桥位于湖北省境内,上部结构为7*30m预应力混凝土T型连续梁桥,双柱式桥墩,U 型扩大基础。

桥位跨越处为三峡水库蓄水淹没区,两侧均为斜坡且都种植桔树,其中一侧坡度较大约50°。

不良地质为顺层土坡,坡体表面堆积碎石土,结构松散,下伏侏罗系的粉砂土,坡面与岩层产状近一致,构成顺坡结构,便道开挖不当会导致坡体失稳或坍滑。

滑坡灾害预测模型对比分析中国是一个具有丰富自然资源和丰富地质活动的国家,多年来,滑坡灾害一直是人们重视的自然灾害,并且造成了极其严重的社会和经济损失。

随着信息技术在灾害预测和控制方面的迅速发展,传统滑坡灾害预测方法在某些方面已经不再满足人们的需求,而模型预测的概念也逐渐得到了人们的重视。

本文以“滑坡灾害预测模型对比分析”为主题,探讨了滑坡灾害的模型预测技术,重点分析了最先进的模型预测技术,以及如何选择合适的灾害预测模型。

灾害预测模型基本上是把潜在危险情况和影响因素建模和分析,并且基于模型结果来预测灾害发生的可能性和程度。

目前,有许多不同类型的模型用于滑坡灾害预测,其中包括物理模型、数学模型、动态模型、分析模型、模拟模型等,这些模型可以帮助我们对滑坡灾害的稳定性、发生的可能性和影响进行评估。

物理模型是模拟滑坡发生条件和过程的实验模型,包括模型试验、模拟滑坡过程等,可以更好地研究滑坡灾害的发生机理、灾害趋势和预测。

数学模型是基于物理或地质因素的计算模型,通过数学模型可以进行更深入的滑坡灾害研究,而且建模容易,计算快,可以计算滑坡发生前的地形特征,并可预测滑坡发生的可能性。

动态模型是用来模拟滑坡动力学的技术,包括受力分析、位移分析、山体变形等,有助于更好地了解滑坡发生的过程,并且可以比较准确地预测滑坡发生可能性。

分析模型是基于一组滑坡数据,通过统计分析和空间分析等方法,运用统计学和地理信息系统等相关技术,从而建立出滑坡灾害的历史趋势模型和发生模型,可以预测滑坡发生的区域和发生的可能性。

模拟模型是一种在数学模型的基础上优化参数,以更好地反映滑坡发生条件、发展趋势以及发生可能性,从而预测滑坡的技术手段。

从上述几种滑坡灾害预测模型的特点来看,物理模型和数学模型具有较强的可控性,相比较而言,动态模型、分析模型和模拟模型对于滑坡灾害预测结果的准确性更高,但也需要大量的历史记录数据和空间分析数据。

因此,在选择滑坡灾害预测模型的时候,需要结合灾害的发生特征,把握模型的优缺点,综合考虑合理地选择合适的模型,以便达到较好的预测效果。

基于滑坡预测模型的研究进展摘要:滑坡是由于边坡失稳而发生滑动的一种自然现象,是世界上最严重的自然灾害之一,每年造成大量的人员伤亡和财产损失,特别是在多山多雨的地区。

因此,滑坡预测模型的精度的对保证人民的财产人生安全显得尤为重要。

关键字:滑坡预测模型精度1.引言滑坡是世界上最严重的自然灾害之一。

目前,随着全球气候变暖,全球极端气候频繁发生,世界各地频繁出现暴雨。

伴随暴雨出现的同时,滑坡、泥石流等地质灾害也频繁发生。

据资料统计,1995年以来,我国滑坡造成的年均死亡人数已经连续多年超过1000人,财产损失65.2亿元,最高年份超过200亿元[1]。

由于多山多雨,我国西南部地区的地质灾害最严重[2]。

2017年和2018年发生的地质灾害数量总体上比以往少一些,但是这也并能说明地质灾害呈减少趋势,地质灾害的预治依然是自然灾害防治的重点。

2.概述滑坡是地质灾害的主要类型,90%以上滑坡的发生都与降雨有关。

滑坡带来的堆积物不仅会摧毁房屋、农田,还可能造成堰塞湖,威胁下游人民的安全。

从目前国内外的研究现状看:大量的滑坡预测模型采用数理统计、回归方法进行滑坡预测,这种方法主要研究各种导致滑坡发生的滑坡因子与滑坡发生的关系,为下次滑坡的发生提出预警;还有一些采用结合水文模型的力学方法,研究水文过程对边坡土壤稳定的影响,给出边坡稳定的系数,从而预测滑坡的发生。

3.分类根据研究目的不同,采用的研究方法也不同,主要的研究方法有:统计方法、力学模型方法等。

统计方法是基于对已发生的滑坡与影响滑坡的因素统计回归,利用回归公式计算滑坡敏感性、对特定的地点和时间可能发生的滑坡进行预测[3]。

主要研究坡度、坡向、高程、地质、岩性、地质结构等滑坡因子与滑坡发生的关系,坡度是诱发滑坡发生的最要地质因子,坡度越大、高程越高,滑坡发生的概率也就越大。

降雨型滑坡的主要与降雨的大小和时间有直接和间接关系。

前期降雨据滑坡发生日数增加,对发生滑坡的影响也就越小,前一周的降雨对滑坡的诱发作为微乎其微,前第3d的降雨对诱发滑坡的作用已变得很小。

基于模糊综合评级法的山区桥梁滑坡易损性研究摘要:滑坡是仅次于地震和洪水的严重自然灾害。

修建的山区的桥梁常常受到滑坡灾害的威胁,因此,有必要在桥梁的施工之前对桥梁结构的滑坡易损性进行评估,并利用评估的结构优化设计和指导施工。

本文在分析山区桥梁结构的易损性特征的基础上,建立模糊综合评价模型,最后利用此模型完成实桥计算。

关键词:滑坡山区桥梁模糊综合评价易损度1引言随着西部大开发的持续推进,高速公路逐步向西部的山区延伸,西部地区经济也加快发展。

在高速公路中桥梁常常作为一个重要的组成部分,发挥着重要作用。

然而由于西部特殊的地质水文状况,滑坡的等自然灾害频发,桥梁作为带状结构不可避免的受到滑坡的威胁,因此,在桥梁的建造之前有必要对桥梁结构进行滑坡风险评估,以此指导施工单位采取措施尽量减小滑坡等灾害对桥梁结构造成的损失[1-4]。

2模糊综合评价法模糊数学诞生于1965年,它的创始人是美国自动控制专家L-A.Zadeh教授,并于70年代初引进我国。

我们的日常生活中存在着很多模糊性的现象,利用模糊数学可以有效的处理这些模糊性现象。

a2.1模糊综合评判的基本原理模糊综合评判是应用模糊关系合成的原理,将一些边界不清,不易定量的因素定量化,多个因素对被评价事物隶属等级状况进行综合性评价的一种方法。

该方法把普通集合论只取0或1两个值的特征函数推广到[0,1]区间上取值的隶属函数,把绝对的属于或不属于的“非此即彼”扩展为更为灵活的渐变关系,因而把“亦此亦彼”中过渡的模糊概念用数学方法处理。

根据所给的条件,给每个对象赋予一个非负实数—评判指标,再据此排序择优[5]。

2.2模糊判断矩阵的确定引入权重模糊子集A,A=(a1,a2,…,am),其中ai≥0且和为1,表示评价因素集中的各因素在“评价目标”中有不同的地位和作用。

引入评语模糊子集B,B=(b1,b2,…,bn),一般B=A·R(·为算子符号),表示该被评事物总体上来看对各等级模糊自己的隶属程度[6]。

地震滑坡危险性评估模型及初步应用关于《地震滑坡危险性评估模型及初步应用》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

摘要:统计分析了汶川地震滑坡在不同影响因子下数量和密度,然后采用归一化方法确定影响地震滑坡的关键因子。

基于关键因子建立了地震滑坡密度数学模型。

结果表明:从滑坡数量看,滑坡主要集中在(10°~20°)至(40°~50°)的坡度(90 m 栅格)区间,主体集中在35°附近,在3°~7°之间有一个滑坡分布的小峰值;滑坡密度随着坡度的增加而增加,在3°~7°的低坡地带有一个滑坡密度小峰值,在坡度一定的情况下,除了烈度外,其他影响因子下滑坡密度并没有表现出足够明显的规律性变化;归一化计算结果表明:坡度和烈度是地震滑坡的关键因子;根据逻辑斯蒂模型计算的结果,将地震滑坡危险性分为几无(≤0.01)、轻微(0.01~0.03)、中等(0.03~0.09)、严重(0.09~0.27)、特重(≥0.27)5个等级。

地震滑坡危险性预测数据在鲁甸地震等地震应急中发挥了较好作用。

下载论文网关键词:地震滑坡;危险性;逻辑斯蒂模型;汶川地震;鲁甸地震中图分类号:P315.9 文献标识码:A 文章编号:1000-0666(2015)02-0301-120 引言地震活动除直接造成损毁外,还会诱发一系列次生灾害,如海啸、火灾、瘟疫、滑坡、泥石流、堰塞湖等。

有时地震次生灾害造成的损失甚至远远超过地震本身造成的直接损失。

在山岳地区,地震滑坡是最常见也是破坏最严重的次生灾害之一。

我国有大量地震滑坡造成严重人员伤亡和财产损失的案例,如1917年云南火关地震时大关北部“山岳崩颓,居民死者数千”(谢毓寿,蔡美彪,1985);1920年12月16日宁夏海原8.5级大地震,引发火量滑坡,分布面积约5万平方米,大量房屋、窑洞被覆埋,死亡不计其数(牛中齐等,2006);1933年8月25日,四川叠溪发生7.5级地震,引起大量滑坡,叠溪镇被两座崩塌的山掩埋,全镇500多人仪5人幸免于难(常隆庆,1938);1952年8月15日,西藏墨脱发生8.5级大地震,极震区内房屋全部倒平,山川移易,地形改变,多处山峰崩塌堵塞雅鲁藏布江,山体滑坡将5处村落推人江中,贡布县580名喇嘛被滑坡埋压而死(游泽李等,1991);1966年云南东川6.5级地震滑坡,阻塞小江形成短时地震湖(李世成等,2001);1970年云南通海7.8级地震,极震区内曲江右岸高大曲江间昆阳群板岩破碎带内连片崩滑,阻断交通,形成的地震堰塞湖还淹没了大片良田(许国吕,1981);1974年云南昭通7.1级地震,极震区内手扒崖发生了巨人的山崩(孙崇绍,蔡卫红,1997),使该居民点全村被埋,居民无一幸免(朱海之等,1975);1988年云南澜沧一耿马地震山体滑坡和崩塌破坏公路阻塞河流;1996年云南丽江7.0级地震,在约12000 k?O 范围内诱发了至少420处中小型崩塌和30处人中型滑坡,造成房屋倒塌、桥梁毁坏和公路堵塞(唐川等,1997);2006年7月22日云南昭通盐津5.1级地震共死亡22人,其中18人被地震引起的山坡石块滚落砸死;2008年5月12日汶川8.0级地震诱发了火规模滑坡、崩塌,造成严重的生命财产损失(乔建平等,2009;袁一凡,2008);2012年9月7日云南昭通彝良5.7级、5.6级地震死亡81人,其巾60人死于地震滑坡(白仙富等,2013)。

基于贡献率模型的汶川县滑坡灾害的易损性评价吴森;张占成;周光红;吴彩燕;陈国辉【摘要】地质灾害的易损性主要是指受灾体发生损坏的难易程度与遭受地质灾害破坏的机率.贡献率模型是评价作用程度的一种指标模型,它通过贡献率均值化、归一化处理,利用权重转换模型建立贡献率转化的权重关系.以汶川县为例,综合考虑汶川县自身自然和社会经济特点,结合四川统计年鉴(2010年),以及利用GIS技术获取区域地质灾害易损性评价因子时功能约束等条件,选取人口密度、林地密度、耕地密度、滑坡灾害密度、居民点密度、道路密度等6个因子作为汶川县地质灾害易损性评价因子.将汶川县14个乡镇作为基本评价单元,利用贡献率模型进行汶川县滑坡灾害易损性等级区划,划分为5个等级:极高易损区、高易损区、中易损区、低易损区、极低易损区.分析结果显示易损性分布基本上与人口密度、道路密度、林地密度分布相一致,体现了评价结果的合理性.%Geological disaster vulnerability is mainly refers to the damage difficulty level and the geological disasters failure probability of the affected objects.Contributing weight model,which uses weight conversion model to build the contributing rate weight conversion relation through the process of mean treatment and normalization,is one of the index models for evaluating effectdegree.Taking the landslide disaster vulnerability assessment in Wenchuan County for example,six factors of population density,forestdensity,cultivated density,landslide disaster density,residential density and road network density are selected to assess the geological disaster vulnerability of Wenchuan County based on the overall consideration of the natural and social features of Wenchuan County,the 2010 yearbook ofSichuan Province and the limitation of GIS technology in obtaining the assessment factors,choosing the 14 villages and towns in Wenchuan County as the basic evaluation unit,the vulnerability zoning of Wenchuan landslides finally can be divided into five grades by using the contributing rate weight model:very high vulnerability zone,high vulnerabilityzone,moderate vulnerability zone,low vulnerability zone,very low vulnerability zone.It is revealed that the vulnerability distribution is basically consistent with the distributions of population density,road network density,forest density,so as to reflect the rationality of the evaluation results.【期刊名称】《三峡大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2013(035)003【总页数】6页(P69-74)【关键词】汶川;滑坡;贡献率权重;易损性评价【作者】吴森;张占成;周光红;吴彩燕;陈国辉【作者单位】西南科技大学环境与资源学院,四川绵阳621010;四川省地质工程勘察院,成都610072;成都理工大学核技术与自动化工程学院,成都610059;西南科技大学环境与资源学院,四川绵阳621010;四川省地质工程勘察院,成都610072【正文语种】中文【中图分类】X82;P642.22地质灾害的易损性主要是指受灾体发生损坏的难易程度与遭受地质灾害破坏的机率.它受自然、生态环境、资源、社会经济的共同驱动,是自然过程与社会过程相互作用的结果,主要包括人口道路密度、建筑密度、矿产资源丰度、环境脆弱度等.通常情况下,人口密度与工程财产密度越高,人居环境和工程财产对地质灾害的抵抗能力及灾后重建的可恢复性越差,生态环境越脆弱,受灾区遭受地质灾害的破坏越严重,所造成的损失就越大,地质灾害的风险也就越高[1].1 研究区概况汶川县位于四川盆地的西北部,处于“5·12”大地震的震中位置.区域内主要地层由中元古界黄水河群(Pthn)、震旦系(Z)、月里寨群(Dyl)和第四系(Q)地层组成[2];境内及邻区地质构造复杂,地处九顶山华夏系构造带,有3 条主要大断裂(青川-茂汶断裂带、北川-映秀断裂带、江油-灌县断裂带),呈北东-南西方向斜穿全县[3].“5·12”地震后,该地区引发了大量的地质灾害,主要为滑坡、崩塌、泥石流和不稳定斜坡等.地质灾害破坏了房屋、交通,导致了大量的人员伤亡和财产损失,给当地人们的生产生活造成了巨大的损失.汶川县地形地貌条件复杂,构造发育,降雨明显,人类活动痕迹强烈,加之“5·12”大地震后,大量岩体结构遭受到破坏,地表土体松动,在强降雨或地震等其他外力作用下很有可能再次形成大规模滑坡或者崩塌等地质灾害,这对当地居民的生产生活造成了极大的威胁,而滑坡灾害又是其中最主要的灾害,因此分析滑坡灾害的威胁对象,统计滑坡灾害可能造成的损失,并对全县滑坡灾害易损性进行评价研究,对于减少滑坡灾害造成的破坏与损失具有重要的意义[3-4].2 滑坡灾害易损性评价传统的滑坡灾害易损性评价方法很多,进行易损性评价最主要的问题就是确定各评价因子权重,确权的方法有很多种,如常见的专家打分法就是通过计算各评价因子的多个专家打分的平均分数,得到各因子的初始权重,经归一化处理后得到各因子的权重.除此以外,层次分析法也是进行确权的一种普遍方法.但是,这些常见的确权方法都不可避免地具有很强的主观性,有许多人为因素在里面.贡献率是评价作用程度的一种指标,通过量化处理,建立贡献率转化权重关系,在经济学中是一种成熟的指标统计方法,该方法称为因子贡献权重法[5-7].运用贡献权重法可以得到因子对地质灾害易损性的贡献率,贡献作用越大,则此类因子将是该区防灾减灾的重点防治因素.2.1 评价因子的选取要选取能够代表地质灾害易损性特征又能反映区域特性的地质灾害易损性评价因子并不容易,受到统计资料数据的不完整性的限制,评价因子的选取大多数情况下还需要依赖经验判断.综合考虑汶川县自身自然和社会经济特点,结合四川统计年鉴(2010年),以及利用GIS技术获取区域地质灾害易损性评价因子时功能约束等条件,选取人口密度、林地密度、耕地密度、滑坡灾害密度、居民点密度、道路密度等6个因子作为汶川县地质灾害易损性评价因子.1)人口密度A1(万人/km2):A1=区域内总人口/区域总面积.人员伤亡与人口密度的大小有着非常密切的关系,人口密度越大,则遭受地质灾害时,该区人们生命遭受损失的可能性也就越大,也即易损性越大.将汶川县14个乡镇作为基本评价单元,计算每个镇的人口平均密度(见表1).表1 人口密度表乡镇名称面积/km2人口/万人口密度A1/(万人·km-2)214.120 00 2.500 0 0.011 68克枯乡66.497 15 5.651 1 0.084 98雁门乡153.280 00 5.656 2 0.036 90威州镇132.370 00 3.000 0 0.022 66绵池镇252.020 00 2.500 0 0.009 92草坡乡533.910 00 2.300 0 0.004 31银杏乡288.850 00 3.200 0 0.011 08耿达乡900.290 00 2.300 0 0.002 56卧龙镇803.920 00 4.132 1 0.005 14映秀镇97.755 93 3.200 0 0.032 74白花乡62.533 80 2.500 0 0.039 98三江乡482.390 00 2.410 0 0.005 00漩口镇29.739 24 4.500 0 0.151 32水磨镇龙溪乡72.477 55 1.230 1 0.016 972)林地密度A2(km2/km2):A2=区域内林地总面积/区域总面积.林地的损坏情况首先与林地密度大小有着密切的关联,林地密度越大,则遭受地质灾害时,该地区林地遭受损失的可能性也就越大,即生态环境易损性越大.以乡镇为单位,计算每个镇的林地平均密度(见表2).表2 林地密度表乡镇名称林地面积/km2乡镇面积/km2林地密度A2/(km2·km-2)81.745 10 214.120 00 0.381 77克枯乡33.457 91 66.497 15 0.503 15雁门乡68.739 78 153.280 00 0.448 46威州镇76.509 28 132.370 00 0.578 00绵池镇181.265 40 252.020 00 0.719 25草坡乡411.022 70 533.910 00 0.769 84银杏乡265.666 00 288.850 00 0.919 74耿达乡364.247 80 900.290 00 0.404 59卧龙镇349.651 50 803.920 00 0.434 93映秀镇88.15226 97.755 93 0.901 76白花乡46.044 93 62.533 80 0.736 32三江乡252.798 00 482.390 00 0.524 05漩口镇15.023 11 29.739 24 0.505 16水磨镇龙溪乡34.426 46 72.477 55 0.475 003)耕地密度A3(km2/km2):A3=区域内耕地总面积/区域总面积.汶川县主要经济收入来自农业,因此耕地密度可作为经济易损性的一个评价指标,耕地密度越大,遭受地质灾害时,则该地区耕地遭受损失的可能性就越大,即经济易损性越大.以乡镇为单位,计算每个镇的耕地平均密度(见表3).表3 耕地密度表乡镇名称耕地面积/km2乡镇面积/km2耕地密度A3/(km2·km-2)3.419 30 214.120 00 0.015 97克枯乡1.768 70 66.497 150.026 60雁门乡5.825 10 153.280 00 0.038 00威州镇3.970 10 132.370 00 0.029 99绵池镇5.205 30 252.020 00 0.020 65草坡乡3.045 80 533.910 00 0.005 70银杏乡0.852 00 288.850 00 0.002 95耿达乡3.106 20 900.290 000.003 45卧龙镇1.450 00 803.920 00 0.001 80映秀镇1.200 00 97.755 93 0.012 28白花乡0.762 40 62.533 80 0.012 19三江乡5.312 00 482.390 00 0.011 01漩口镇3.187 10 29.739 24 0.107 17水磨镇龙溪乡5.238 50 72.477 55 0.072 284)滑坡灾害密度A4(/%):A4=(各乡镇区域内滑坡总面积×100/各乡镇区域面积)%.根据提供的已发生的滑坡灾害点数据,将区域内滑坡面积除以区域总面积求出滑坡灾害密度,以此来反映汶川县各乡镇遭受地质灾害的机率(见表4). 表4 滑坡灾害密度表乡镇名称滑坡面积/km2乡镇面积/km2滑坡灾害密度A4/%2.476 45 214.120 00 1.156 57克枯乡0.747 00 66.497 15 1.123 36雁门乡6.253 42 153.280 00 4.079 74威州镇1.540 99 132.370 00 1.164 16绵池镇0.978 00 252.020 00 0.388 07草坡乡0.602 79 533.910 00 0.112 90银杏乡1.616 94 288.850 00 0.559 79耿达乡0.800 85 900.290 00 0.088 95卧龙镇0.268 94 803.920 00 0.033 45映秀镇0.348 20 97.755 93 0.356 19白花乡0.409 40 62.533 80 0.654 68三江乡0.622 96 482.390 00 0.129 14漩口镇0.923 17 29.739 24 3.104 22水磨镇龙溪乡0.797 85 72.477 55 1.100 825)居民点密度A5(/%):A5=(各乡镇区域内居民点总面积×100/各乡镇区域面积)%.居民点在滑坡灾害易损性评价中也是相对重要的因子之一.根据数据中提供的居民点数据,计算得出居民点密度表与分布图(见表5).表5 居民点密度表乡镇名称居民点面积/km2乡镇面积/km2居民点密度A5/%0.642 34 214.120 00 0.30克枯乡0.791 33 66.497 15 1.19雁门乡0.904 38 153.280 00 0.59威州镇12.270 76 132.370 00 9.27绵池镇3.175 50 252.020 00 1.26草坡乡0.747 47 533.910 00 0.14银杏乡0.895 47 288.850 00 0.31耿达乡1.080 35 900.290 00 0.12卧龙镇1.125 49 803.920 00 0.14映秀镇3.959 15 97.755 93 4.05白花乡0.462 85 62.533 80 0.74三江乡2.701 39482.390 00 0.56漩口镇2.688 43 29.739 24 9.04水磨镇龙溪乡2.688 9572.477 55 3.716)道路密度A6(km/km2):A6=各乡镇区域内道路长度/各乡镇区域面积.道路在滑坡灾害中的损失不仅仅是道路本身损失,同时还会带来其它的损失,例如道路不畅所引起的运输损失等.所以在滑坡灾害的易损性评价中,道路网密度也是重要的评价指标(见表6).表6 道路密度表乡镇名称道路长度/km乡镇面积/km2道路密度A6/(km·km -2)66.889 0 214.120 0 0.312 0克枯乡28.519 0 66.497 2 0.429 0雁门乡33.040 0 153.280 0 0.216 0威州镇65.392 0 132.370 0 0.494 0绵池镇61.933 0 252.020 0 0.246 0草坡乡176.440 0 533.910 0 0.330 0银杏乡40.768 0 288.850 0 0.141 0耿达乡206.766 0 900.290 0 0.230 0卧龙镇239.331 0 803.920 0 0.298 0映秀镇42.069 0 97.755 9 0.430 0白花乡36.142 0 62.533 8 0.578 0三江乡94.370 0 482.390 0 0.196 0漩口镇25.456 0 29.739 2 0.856 0水磨镇龙溪乡35.773 0 72.477 6 0.494 0以上各评价因子的指标值均用密度的形式来表达,选择密度作为指标值的主要原因是密度是单位面积上的某要素的数量多少的体现,它与汶川县的大小和区域位置相关,可以作为一个连续的变量,是空间数据的类型,因此选用易损因子的密度作为评价指标值有利于易损度区划.2.2 参评因子权重确定运用贡献率权重法可以得到各评价因子对地质灾害易损性的贡献作用的大小,贡献作用越大,则此类因子将是该区防灾减灾的重点防治因子.在获取各评价指标之后,首先采用归一化处理的方法对各指标进行无量纲处理,计算方法为式中,zi 为各评价指标内部归一化值;xi 为某一指标值.各评价指标无量纲结果见表7.表7 易损度评价指标无量纲结果乡镇人口林地耕地历史滑坡点居民点道路龙溪乡0.026 91 0.045 99 0.044 68 0.080 00 0.009 55 0.059 43克枯乡0.195 250.060 61 0.073 96 0.080 00 0.037 87 0.081 72雁门乡0.084 96 0.054 020.105 55 0.285 00 0.018 78 0.041 14威州镇0.052 24 0.069 62 0.083 210.080 00 0.295 03 0.094 10续表7 易损度评价指标无量纲结果乡镇人口林地耕地历史滑坡点居民点道路绵池镇0.022 69 0.086 64 0.057 01 0.025 00 0.040 10 0.046 86草坡乡0.010 03 0.092 73 0.016 18 0.010 00 0.004 46 0.062 86银杏乡0.025 33 0.110 790.008 48 0.040 00 0.009 87 0.026 86耿达乡0.005 81 0.048 73 0.009 250.005 00 0.003 82 0.043 81卧龙镇0.011 61 0.052 39 0.005 39 0.020 000.004 46 0.056 76映秀镇0.074 93 0.108 62 0.033 90 0.025 00 0.128 900.081 90白花乡0.091 82 0.088 69 0.033 90 0.045 00 0.023 55 0.110 10三江乡0.011 61 0.063 12 0.030 82 0.010 00 0.017 83 0.037 33漩口镇0.347 76 0.060 85 0.297 38 0.220 00 0.287 71 0.163 05水磨镇0.039 05 0.057 210.200 31 0.075 00 0.118 08 0.094 102.2.1 自权重分配地质灾害易损性自权重表示了各指标内部的贡献关系,通过自权重可以看出不同评价指标自身的权重分配关系,根据评价因子的贡献,将因子对自身易损性贡献分为高、中、低3类,分别求取高、中、低3类因子的自权重[7],计算方法为1)划分三级易损区间:式中,XL 为低易损度贡献区域,XM 为中易损度贡献区域,XH 为高易损度贡献区域,Xmin为评价因子内部最小归一化值,Xmax为评价因子内部最大归一化值,d=(Xmax-Xmin)/3.2)贡献率均值化处理:按分级标准,求取每一级别标准中各个指标的贡献平均值:式中,为低易损度区贡献平均值,MX为中易损度区贡献平均值,为高易损度区贡献平均值;∑LXi、∑MXi、∑HXi 分别为低、中、高易损度区中各指标的贡献率之和;U,M,H 分别为各分区中指标个数.3)分配自权重:式中,W Li、W Mi、W Hi分别为低、中、高易损度区评价指标的自权重;为各评价指标低、中、高易损度区贡献平均值;,表8为易损性自权重分配表.表8 易损性自权重分配表人口林地耕地历史滑居民点道路低易损度区0.065 55 0.229 67 0.092 14 0.073 79 0.03 943 0.15 5 08低易损度区0.336 07 0.338 71 0.270 12 0.400 22 0.285 92 0.305 58低易损度区0.598 38 0.431 61 0.637 73 0.525 99 0.674 65 0.539 342.2.2 互权重的分配互权重表示了各指标对易损度的贡献关系,用贡献关系来代表易损度各指标的权重:式中,为互权重;表9为易损性互权重分配表.表9 易损性互权重分配表道路人口互权重林地互权重耕地互权重历史滑坡互权重居民点互权重互权重0.233 0.096 0.156 0.221 0.173 0.1212.3 易损性分区利用GIS空间分析模块中叠加功能对滑坡危险度进行区划,区划模型见下式:式中,W′i 为互权重;Wi 为自权重;Zi 为因子子类归一化值.经计算得汶川县滑坡灾害易损性值表(见表10).表10 汶川县滑坡灾害易损性值表乡镇耿达乡白花乡草坡乡克枯乡龙溪乡绵池镇三江乡水磨镇威州镇卧龙镇漩口镇雁门乡银杏乡映秀镇易损性值V0.00226 0.009 78 0.005 58 0.022 25 0.004 59 0.005 61 0.002 99 0.032 47 0.043 50 0.002 55 0.143 11 0.041 58 0.006 34 0.015 97通过上面的计算可以得到汶川县各个乡镇的易损性值,然而并未进行等级区划,未进行等级区划的易损性评价难以反映出汶川县滑坡的易损性等级,因此,还需根据得到的各乡镇滑坡易损性值进行等级区划.依据表10中的数据,应用GIS技术将数据录入目标图层属性表,并将该图层由矢量转为栅格,运用ArcGIS软件中重分类功能中的自然断点法对整个区域易损性按五级对栅格图层进行重分类(如图1所示)[8]:0.002 263-0.002 813(极低易损区),0.002 813-0.009 415(低易损区),0.009 415-0.022 069(中易损区),0.022 069-0.042 977(高易损区),0.042 977-0.143 111(极高易损区),最终得到汶川县滑坡灾害易损性区划图(如图2所示).图1 易损性自然断点与重分类分级标准图图2 汶川县滑坡灾害易损性区划图分析结果显示:威州镇、雁门乡和漩口镇处于极高易损区;水磨镇处于高易损性区,映秀镇和克枯乡位于中易损区.其他乡镇易损性均较低.分析结果通过与各评价指对分布情况相比发现,标易损性分布基本上与人口密度、道路密度、灾害点密度等分布相一致(如图3所示),体现了评价结果的合理性.有些乡镇部分评价因子所占比重较大,但这并不表明该地区易损性值一定高,例如映秀镇,在道路密度、居民点密度中所占比重虽然比较大,但是该地区发生灾害的概率比较小(即已发生滑坡灾害点密度较小),因此该地区的易损性较低,这也从整体上体现了评价结果的合理性.图3 易损性各评价指标分布图3 结论以汶川县14 个乡镇作为基本评价单元,利用ArcGIS软件对易损性评价各个因子进行统计分析和评价分级;采用贡献率权重模型求取易损性值,弥补了专家经验判别的失误与主观性,使得研究结果更客观、可靠地反映汶川县地区易损性分布特征;人口、道路、建筑密度等指标是地质灾害易损性评价的重要准则,从分析结果看,易损性分布基本上与以上主要的评价指标分布相一致,客观体现了分析结果的合理性,最终生成汶川县滑坡灾害易损性等级区划图.这为汶川县制定中、长期规划提供参考依据,将会对各级政府的动态管理、及时发布和反馈信息、减少地质灾害的损失等有着十分重要的意义.参考文献:[1]乔建平,吴彩燕.滑坡本底因子贡献率与权重转换研究[J].中国地质灾害与防治学报,2008,19(3):13-16.[2]周建伟.汶川县城地质灾害危险性评价研究[D].成都:成都理工大学,2010.[3]张云祥.汶川县城崩滑地质灾害发育特征及典型灾害点防治研究[D].成都:成都理工大学,2010.[4]李剑锋.基于GIS/RS技术的汶川地震与次生地质灾害评价[D].北京:中国地质大学(北京),2010.[5]乔建平,朱阿兴,吴彩燕,等.采用本底因子贡献率法的三峡库区滑坡危险度区划[J].山地学报,2006,24(5):569-572.[6]乔建平.三峡水库区云阳-巫山段斜坡高差因素对滑坡发育的贡献率研究[J].中国地质灾害与防治学报,2005,16(4):16-19.[7]石莉莉,乔建平.基于GIS和贡献率权重叠加方法的区域滑坡灾害易损性评价[J].灾害学,2009,24(3):46-50.[8]汤安国,杨昕.ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程[M].北京:科学出版社,2009.。

基于GIS和信息量的滑坡灾害易发性评价以三峡库区万州区为例一、本文概述本文旨在探讨基于地理信息系统(GIS)和信息量模型的滑坡灾害易发性评价方法,并以三峡库区万州区为具体案例进行深入研究。

滑坡灾害作为一种常见的自然灾害,对人类社会和自然环境造成了巨大的威胁。

三峡库区作为我国重要的水利枢纽工程,其库区的滑坡灾害问题尤为突出。

对三峡库区万州区的滑坡灾害易发性进行评价,对于提高该地区的防灾减灾能力,保障人民生命财产安全具有重要的现实意义。

本文将首先介绍滑坡灾害易发性评价的背景和意义,阐述GIS和信息量模型在滑坡灾害易发性评价中的应用原理和优势。

以三峡库区万州区为例,详细阐述基于GIS和信息量的滑坡灾害易发性评价方法的实现过程,包括数据的收集与处理、评价模型的构建与验证等。

根据评价结果,分析万州区滑坡灾害的易发性分布特征,提出相应的防灾减灾建议,为当地政府的决策提供参考依据。

本文的研究不仅有助于深化对滑坡灾害易发性评价方法的理解,还能为类似地区的滑坡灾害防治工作提供有益的借鉴和参考。

本文的研究成果对于推动GIS和信息量模型在滑坡灾害防治领域的应用和发展也具有一定的推动作用。

二、研究区域概况三峡库区位于中国长江上游,是世界上最大的水利工程——三峡大坝的建设所形成的巨大水库区域。

万州区作为三峡库区的重要组成部分,地理位置十分重要。

万州区地处长江中游南岸,地势东高西低,地貌类型多样,包括山地、丘陵、平原等。

由于其独特的地理位置和复杂的地形地貌,万州区一直是滑坡灾害的高发区。

近年来,随着全球气候变暖和人类活动的加剧,万州区的滑坡灾害频发,给当地人民的生命财产安全带来了严重威胁。

对万州区进行滑坡灾害易发性评价,对于预防和减轻滑坡灾害的发生,保护人民生命财产安全具有重要的现实意义。

在滑坡灾害易发性评价中,地理信息系统(GIS)和信息量法被广泛应用于评估区域的滑坡灾害风险。

GIS技术可以实现对地理空间数据的收集、处理、分析和可视化,为滑坡灾害易发性评价提供了有效的工具。

滑坡灾害风险评估模型及其应用近年来,随着全球气候变化的影响日益明显,滑坡灾害也越来越频繁。

滑坡灾害对人们的生命财产造成了极大的危害,成为了人们应对灾害的重要课题之一。

为了更好地预防和应对滑坡灾害,研究人员们开展了大量相关的研究。

其中,滑坡灾害风险评估模型和应用是应对滑坡灾害的重要手段之一。

滑坡灾害风险评估是指通过综合评估某个区域内可能发生滑坡灾害的危险度和可能发生滑坡灾害对人口、土地和财产的损失程度,对该区域进行风险预测和防灾规划。

滑坡灾害风险评估模型和应用是指根据滑坡发生的环境条件和历史数据,建立数学模型对滑坡风险进行评估和预测,并根据评估结果为灾害预防和控制提供有力的科学依据。

滑坡灾害风险评估模型主要包括:走时评估模型、滑坡概率评估模型、易损性评估模型和风险评估综合模型。

1、走时评估模型走时评估模型是指通过分析山体上下坡的历时变化,结合地形、气候等因素,判断出滑坡发生可能的时间,这样可为灾害预警和应急措施的制定提供重要信息。

2、滑坡概率评估模型滑坡概率评估模型是指通过对滑坡的形成机理、环境和周围条件进行探讨,结合统计分析等手段,建立出滑坡的概率评估模型。

这样可以预测滑坡的可能性和概率,为灾害预警和控制提供依据。

3、易损性评估模型易损性评估模型是指通过对受灾区域的社会、经济、人口等因素进行分析,了解该区域的损失情况,为灾害预警和应急措施的制定提供依据。

4、风险评估综合模型风险评估综合模型是指综合以上三个模型的评估结果,对某一区域的滑坡灾害风险进行综合评估,并制定相应的防灾规划和措施,为灾害预防和管理提供科学依据。

滑坡灾害风险评估模型的应用主要包括灾害预警、防灾规划、应急救援和灾后恢复等方面。

1、灾害预警灾害预警是指通过对滑坡灾害风险评估的结果进行分析,及时发现并预警可能发生灾害的区域,并制定相应预防措施,尽量减少灾害的损失。

2、防灾规划防灾规划是指根据滑坡灾害风险评估的结果,制定相应的防灾规划和措施,尽可能地减少灾害对人们生活和财产造成的影响。

甘肃省滑坡灾害风险评价模型研究甘肃省滑坡灾害风险评价模型研究前言滑坡是一种常见的自然灾害,对人类的生命和财产安全造成了严重威胁。

作为地质灾害的一种,滑坡的发生往往与地质背景、气候环境、地形地貌、人类活动等因素密切相关。

甘肃省地处中国西北地区,在地质条件复杂、地形起伏较大的情况下,滑坡灾害的发生频率居高不下。

因此,针对甘肃省的滑坡灾害风险评价模型的研究具有重要意义。

一、甘肃省滑坡灾害的特点和危险性分析甘肃省是一个地形复杂、地貌多样的省份,多山地形和强陡峭的地形地貌使其成为滑坡灾害的高发区。

此外,甘肃省位于燕山—华北有地震带的边缘地区,频繁的地震活动也为滑坡的发生提供了条件。

近年来,甘肃省的滑坡灾害频发,给当地人民的生产生活造成了巨大影响。

滑坡灾害的危险性主要表现在以下几个方面:1. 人员伤亡风险:滑坡灾害往往伴随着土石流、泥石流等,造成大量居民和工作人员伤亡甚至死亡。

2. 经济损失风险:滑坡灾害导致道路、铁路、房屋等基础设施的破坏和毁灭,造成巨大的经济损失。

3. 生态环境破坏风险:滑坡灾害带来的泥沙、石块等大量物质的冲击和堆积对当地的生态环境造成了严重破坏。

二、甘肃省滑坡灾害风险评价模型的构建为了准确评估甘肃省滑坡灾害的风险程度,需要构建相应的评价模型。

滑坡灾害风险评价模型主要包括滑坡危险性评价和暴露度评价两个方面。

1. 滑坡危险性评价:滑坡危险性评价是对滑坡发生的可能性进行定量评估的过程。

该评价主要基于地质背景、气候环境和地形地貌等因素的分析,通过建立相应的指标体系进行综合评估。

2. 暴露度评价:暴露度评价是对滑坡事件所影响的人口、财产和环境等要素敏感性的评估。

该评价主要依据滑坡所在区域的人口密度、工业用地和农田分布情况、生态环境敏感性等因素进行分析。

通过滑坡危险性评价和暴露度评价的综合分析,可以得出滑坡灾害风险的量化结果,进而为灾害防治和应急响应提供科学依据。

三、甘肃省滑坡灾害风险评价模型的实践应用甘肃省滑坡灾害风险评价模型的建立不仅是理论研究的重要成果,更需要将其应用于实际情况中。

《基于贝叶斯算法优化机器学习模型的滑坡易发性评价》篇一一、引言滑坡是自然灾害中常见的一种地质灾害,给人们的生命财产带来了极大的损失。

因此,对于滑坡易发性的评价一直是地质工程和地理信息系统领域研究的热点问题。

随着计算机技术的快速发展,机器学习算法在滑坡易发性评价中得到了广泛的应用。

本文将介绍一种基于贝叶斯算法优化机器学习模型的滑坡易发性评价方法,以期为相关研究提供参考。

二、研究背景与意义传统的滑坡易发性评价方法主要依赖于地质勘查和专家经验,其评价结果受人为因素影响较大。

随着大数据和人工智能技术的发展,机器学习算法在滑坡易发性评价中得到了广泛应用。

贝叶斯算法作为一种重要的机器学习算法,具有强大的优化能力和良好的泛化性能,能够有效地提高滑坡易发性评价的准确性和可靠性。

因此,研究基于贝叶斯算法优化机器学习模型的滑坡易发性评价具有重要的理论和实践意义。

三、研究方法与数据本研究采用机器学习中的贝叶斯算法对滑坡易发性进行评价。

首先,收集滑坡相关数据,包括地形、地质、气候、人类活动等因素的数据。

然后,利用贝叶斯算法建立机器学习模型,对滑坡易发性进行评价。

在模型训练过程中,采用交叉验证等方法对模型进行优化,以提高评价的准确性和可靠性。

四、贝叶斯算法在滑坡易发性评价中的应用贝叶斯算法是一种基于概率推理的机器学习算法,其核心思想是利用先验知识和新的观测数据不断更新概率模型,以实现对未知数据的预测。

在滑坡易发性评价中,贝叶斯算法可以通过对历史滑坡数据的分析,提取出影响滑坡发生的关键因素,并建立相应的概率模型。

然后,利用新的观测数据对概率模型进行更新,实现对滑坡易发性的评价。

五、模型优化与结果分析在模型训练过程中,我们采用了交叉验证等方法对模型进行优化。

交叉验证是一种常用的模型评估方法,其基本思想是将数据集分为训练集和验证集,利用训练集训练模型,然后利用验证集评估模型的性能。

通过多次交叉验证,我们可以找到最优的模型参数,提高模型的泛化性能。

文章编号:1009-6825(2013)02-0067-03秦岭山区堆积层滑坡灾害易损性评价方法及应用★收稿日期:2012-11-10★:国家自然科学基金项目(项目编号:40602068,41172262)作者简介:王建智(1963-),男,硕士,教授级高级工程师;朱有禄(1969-),男,高级工程师王建智朱有禄(中国有色金属工业西安勘察设计研究院,陕西西安710054)摘要:通过对评价区域内的各种受灾体的调查,确定了受灾体的类型、时空概率及易损性的定性判断,根据层次分析法,确定了受灾体的层次结构模型,得到了各个因素的层次结构排序及总排序,得到了各因素的权重,引入了易损性指数,结合人员易损性和财产易损性两参数,确定了陕南堆积层滑坡易损性的分级,提出了陕南堆积层滑坡灾害易损性评价方法,以宁强县广坪镇凤凰街滑坡易损性计算为例,验证了该方法的实用性。

关键词:秦岭山区,堆积层滑坡,易损性,评价方法中图分类号:TU413.62文献标识码:A1概述陕南秦岭山区由于地质构造复杂、岩体破碎、地形地貌多变、气候条件特殊等原因,成为我国地质灾害的高发区和重灾区之一。

松散堆积层滑坡是该区分布最为广泛、暴发频率高、持续危害性较大的地质灾害之一。

滑坡地质灾害是致灾体和受灾体共同作用的结果,用风险性来评价。

滑坡风险性评价由三部分组成:致灾体危险性(R )评价、受灾体易损性(V )评价和受灾体的价值(C )核算。

危险性是地质灾害形成的动力条件,易损性是地质灾害的后果,受灾体是风险损失的表现。

没有易损性,也就没有灾难。

易损性反映了特定社会的人们及其所拥有的财产对自然灾害的承受能力,不同地区的不同承灾体在不同时间里对不同的灾害有不同的易损性特征。

近几年,许多学者对自然和社会易损性作了深入的研究,并对多种自然灾害的易损性建立了分析体系和评价方法或模型,并将它们用于指导高易损地区人们的防灾救灾。

通常采用依赖历史数据的统计方法或易损性矩阵,处于定性到半定量评估阶段。

基于大数据的滑坡预测模型研究近年来,滑坡已经成为了严重的自然灾害之一。

为了有效地控制滑坡带来的危害,预测滑坡的发生就显得尤为重要。

但是,滑坡的预测具有很高的难度,因为滑坡的发生会受到很多因素的影响。

大数据的出现为滑坡的预测提供了更有效的方法。

大数据的应用大数据是指规模巨大、处理速度快的数据集,是近年来快速发展的一种技术。

大数据的出现使各行各业都有了新的应用方法,其中,地质灾害的预测也是其中的一个方向。

在滑坡预测中,没有任何一种模型能够完全地预测滑坡的发生。

因此,一个完整的滑坡预测模型是由多个方法组成的。

而大数据就是其中一种非常重要的方式。

使用大数据的预测方法,与传统的滑坡预测相比,具有更好的预测效果。

因为大数据可以从各个方面来考量滑坡预测,如地形、气候、构造、植被等因素,这些因素分别与滑坡发生有关。

滑坡的预测过程滑坡的预测过程主要包括数据采集、数据分析、预测建模以及后续处理等环节。

其中,数据的采集以及分析是滑坡预测的重要环节。

数据采集是通过传感器等设备对滑坡区域进行监测,获取各种与滑坡相关的数据,比如温度、湿度、重力等数据。

数据采集的过程需要多个传感器同步工作,以确保数据的准确性和时间精度。

数据分析环节主要是对采集到的数据进行监测,分析和处理。

这一过程主要使用AI技术来实现,如人工神经网络、支持向量机等。

通过AI技术对数据进行分析,可以准确地预测滑坡的发生。

预测建模预测建模是指通过历史数据的学习和模拟,建立一个模型来预测未来可能发生的滑坡。

与传统的方法相比,这种方法优势是可以将历史数据与实时数据结合在一起,不断进行修改和优化,得到更为准确、高效的模型。

对于模型的优化过程,AI技术依然是个非常重要的工具。

AI技术可以通过增加模型的维度,降低误差等方法来优化模型。

后续处理后续处理主要包括预测结果的分析、预警信息的发布以及救援措施等。

其中,预测结果的分析和预警信息的发布对于滑坡预测的效果显得十分重要。

科学技术创新考虑滑坡冲击破坏和受灾体承灾能力的风险定量评估方法王凯龚宝钐段雨彤(重庆科技学院,重庆404100)1概述目前滑坡风险评估的准确度、量化程度低,风险评估多凭经验估计进行损失计算,评估结果往往带有较强的主观性,实际工程中滑坡风险评估的准确度和量化程度亟待提升。

本文从滑坡致灾强度和受灾体抗灾性能这两个决定性因素入手,分别通过离散元模拟及有限元分析两种手段开展研究。

滑坡物质组成参照真实坡体建模,相较于传统方法,可提升滑坡运动过程模拟的准确性,进而提升滑坡致灾强度指标的准确性,一定程度上弥补了滑坡风险评估准确度和量化程度不足的现状。

2车家坝滑坡概况(图1)车家坝2号滑坡位于奉节县公平镇车家坝场镇南侧,渝巴公路从其上经过。

滑坡平面形态呈形态不太规则的舌形□状,纵向长约195m ,前缘横向宽约220米,后部横向宽约60余米,面积约27200m 2,体积约442000m 3。

滑坡后缘高程443m 左右,前缘高程约350m 左右,前后缘高差约95m ,纵向平均坡角26°。

纵向上滑面形态呈弧形,滑面倾角从后缘到前缘逐渐变缓,主滑方向338°23。

滑坡边界较清晰滑坡边界清晰可见。

历史上该滑坡多次活动,最近一次大规模滑动为1993年。

据调查显示,车家坝滑坡滑体一旦失稳下滑,将直接冲击滑坡前缘下方的公路、大桥及房屋建筑,甚至堵塞河流,威胁当地居民和单位的安全。

图1车家坝滑坡全貌滑体土主要由块碎石土和粉质粘土组成,以块碎石土为主,结构松散。

块碎石常见块径为30-100cm ,细粒土为粉质粘土,紫红色,呈硬塑-可塑状态。

滑体土的结构不均匀,土石比在空间上的变化较大,但从地域上看无明显的变化规律,一般含量为15-30%。

在垂向上,碎块石含量的变化也较大,但滑体中碎块石的含量一般也无明显的垂向变化规律。

勘查过程中,多个钻孔及山地工程都不同程度地揭露了软弱滑移带,其主要成分为含角砾小碎石的粉质粘土,物质成分较其上下明显更为细腻,粉质粘土呈紫红色,相对较湿,可塑状,粘性普遍较高,常常有滑腻感。