中国自然环境演变

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:2

中国生态环境之变迁的主要内容

中国生态环境的变迁是一个长期的过程,涉及多个方面的

因素和事件。

以下是中国生态环境变迁的主要内容:

1. 工业化和城市化对生态环境的影响:随着国家的快速工

业化和城市化进程,大量的工业废弃物、污水和尾气排放对环境产生了负面影响。

这导致土壤、水源和空气质量的恶化,使得生态系统的平衡受到破坏。

2. 水资源变迁:中国是一个水资源相对匮乏的国家,但随

着经济的发展,对水资源的需求急剧增加。

大规模的水利工程建设,如三峡大坝,对流域生态系统和水生态环境产生了深远的影响。

此外,过度的水资源开发和污染也加剧了水资源的变迁。

3. 森林覆盖率和生物多样性:中国拥有丰富的生物多样性,但过去几十年中,森林覆盖率有所下降。

大规模的森林砍伐、土地开垦以及过度放牧等活动,导致了生态系统的破坏和物种灭绝的风险。

4. 能源结构和环保政策:中国在能源方面依赖煤炭等传统

能源,这导致了大量的碳排放和空气污染。

为了改善生态环境,中国政府实施了一系列的环保政策和措施,促进绿色能源的发展和减少污染物的排放。

5. 气候变化和生态适应:全球气候变化对中国的生态环境

产生了重大影响。

极端天气事件的增加,如洪水、干旱和暴风雪,对生态系统和农业产生了影响。

中国通过应对气候变化的政策和行动,努力提高生态环境的适应能力。

中国生态环境变迁的主要内容涉及工业化和城市化对生态

环境的影响、水资源变迁、森林覆盖率和生物多样性、能源结

构和环保政策,以及气候变化和生态适应。

这些因素共同影响了中国的生态环境质量和可持续发展。

中国的历史地理与自然环境中国是一个拥有悠久历史和丰富自然环境的国家。

在数千年的演变中,中国的历史地理与自然环境相互交融,相互影响。

本文将从不同的角度探讨中国的历史地理与自然环境之间的联系。

第一部分:中国的历史地理中国的历史地理非常广阔且多样化。

从北方的广袤大漠到南方的亚热带雨林,从东海沿岸到青藏高原,中国拥有五大自然地理区域。

这些地理区域的差异直接影响了中国历史的发展与演变。

北方的黄土高原地带,因其干旱的气候和贫瘠的土壤,决定了这个地区的经济特点。

古代的一些帝国,如夏、商、周,在这片地区兴起并繁荣。

黄河作为中国母亲河,一直以来为这一地区的农业生产提供了重要的水资源,同时,也带来了年年的洪水灾害。

长江流域是中国南方的主要农业基地,其气候湿润,土壤肥沃,适合谷物和稻米的种植。

古代的楚汉争霸、三国鼎盛等重要历史事件,都与长江流域密不可分。

西南地区的高山巍峨,河流纵横,形成了独特的地貌景观。

这片区域的历史文化与中国其他地区有着鲜明的对比,这里的少数民族文化和生活方式,为中国历史增添了多样性。

东南沿海地带被海洋环绕,其发达的交通和经济条件,使这个地区成为中国的门户。

古代的海上丝绸之路对中国的经济发展做出了巨大贡献,也带来了文化的交流和传播,影响着中国乃至世界的历史进程。

第二部分:中国的自然环境中国的自然环境也是多样化的。

中国境内拥有广阔的森林、高山、平原、草地等。

这些自然环境的特点和地理位置,给中国的历史带来了深远影响。

丰富的森林资源为中国提供了丰富的木材、矿产和动植物资源,但也带来了森林砍伐和生态退化的问题。

在过去的几十年里,中国政府采取了一系列措施来保护森林资源,实施退耕还林政策,加强森林管理,以保护生态环境。

中国拥有世界上最高的山峰和最大的高原,包括珠穆朗玛峰和青藏高原。

这些地理特点为中国的农业和水资源提供了重要的保护屏障,同时也塑造了中国的地理格局。

另外,这也造就了中国悠久的山水诗和山水画艺术。

中国的河流众多,其中长江、黄河、松花江是最重要的。

华北黄土高原的自然环境演变与人类活动影响华北黄土高原是中国境内一个广袤而独特的地区,拥有悠久的历史和丰富的自然资源。

自然环境的演变与人类活动的影响对这一地区产生了深远的影响。

本文将详细讨论华北黄土高原的自然环境演变以及人类活动对其的影响。

华北黄土高原位于中国北方,横跨河北、山西、陕西、内蒙古等省份,总面积约为394万平方公里。

由于受到干旱与半干旱的气候条件、缺少地表水源的供给和土壤贫瘠的影响,这一地区的自然环境和气候都呈现出独特的特点。

在过去的几千年中,华北黄土高原的自然环境经历了许多演变过程。

最早的时候,这一地区是一个湖泊密布的湖泊湿地。

随着时间的推移,湖泊的水位逐渐下降,湖泊面积缩小,沉积物开始逐渐沉积形成了黄土。

因此,黄土高原的地壳垂直运动、气候逐渐干旱以及黄土堆积成土的过程,共同作用下形成了今天的黄土高原地貌。

然而,人类活动对华北黄土高原的自然环境演变也产生了显著的影响。

在古代,华北黄土高原是农耕文明的重要发源地之一。

古代农民通过耕地、种植作物和养牲畜来维持生活,这导致土地的大规模开垦和过度利用。

长期以来,人类活动对土地的过度利用导致了水土流失、土地退化和沙化等问题。

尤其在现代工业化和城市化的进程中,华北黄土高原面临着更加严峻的挑战。

大规模的工业与农业生产带来了大量的废水和废气排放,严重污染了空气和地下水资源。

同时,大量的开发和建设活动导致土地表面被覆盖,破坏了生态平衡和自然景观。

为了应对这些问题,中国政府采取了一系列的措施来改善华北黄土高原的环境状况。

首先,加强了土地治理和水土保持工程。

通过建设阶梯田、护坡、水土保持林等措施,有效地减少了水土流失和土地退化。

同时,加强了环境保护法律和法规的制定和实施,加大了对非法采矿和不合规产业的打击力度。

其次,推动农村产业结构升级和农业现代化发展。

通过引导农民转变传统的耕作方式,开展生态农业和有机农业,提高农田生产力和环境质量。

此外,政府还加大了对科技创新和环保技术的支持力度,推动绿色产业的发展,减少对资源的消耗和污染。

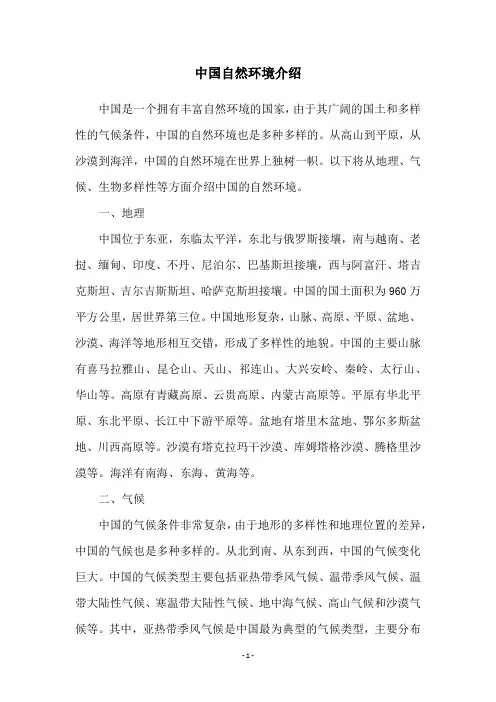

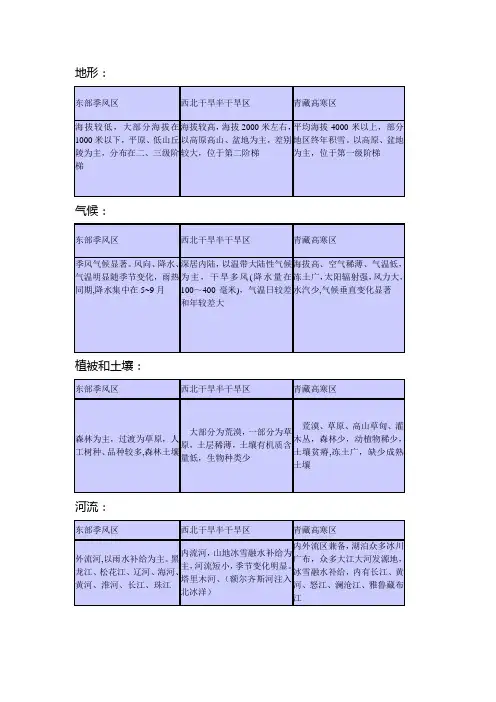

中国自然环境介绍中国是一个拥有丰富自然环境的国家,由于其广阔的国土和多样性的气候条件,中国的自然环境也是多种多样的。

从高山到平原,从沙漠到海洋,中国的自然环境在世界上独树一帜。

以下将从地理、气候、生物多样性等方面介绍中国的自然环境。

一、地理中国位于东亚,东临太平洋,东北与俄罗斯接壤,南与越南、老挝、缅甸、印度、不丹、尼泊尔、巴基斯坦接壤,西与阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦接壤。

中国的国土面积为960万平方公里,居世界第三位。

中国地形复杂,山脉、高原、平原、盆地、沙漠、海洋等地形相互交错,形成了多样性的地貌。

中国的主要山脉有喜马拉雅山、昆仑山、天山、祁连山、大兴安岭、秦岭、太行山、华山等。

高原有青藏高原、云贵高原、内蒙古高原等。

平原有华北平原、东北平原、长江中下游平原等。

盆地有塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、川西高原等。

沙漠有塔克拉玛干沙漠、库姆塔格沙漠、腾格里沙漠等。

海洋有南海、东海、黄海等。

二、气候中国的气候条件非常复杂,由于地形的多样性和地理位置的差异,中国的气候也是多种多样的。

从北到南、从东到西,中国的气候变化巨大。

中国的气候类型主要包括亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候、寒温带大陆性气候、地中海气候、高山气候和沙漠气候等。

其中,亚热带季风气候是中国最为典型的气候类型,主要分布在中国南方和东南部地区,夏季多雨,冬季少雨,温暖湿润。

温带季风气候分布在中国中部和东部地区,夏季雨水充沛,冬季干燥,温度适宜。

温带大陆性气候主要分布在中国北部地区,夏季短暂而炎热,冬季漫长而寒冷,干燥少雨。

寒温带大陆性气候主要分布在中国东北地区,夏季短暂而凉爽,冬季漫长而严寒,干燥少雨。

地中海气候主要分布在中国西南地区,夏季多雨,冬季干燥,温度适宜。

高山气候分布在中国的高山地区,气温随海拔高度变化而变化。

沙漠气候主要分布在中国西北地区,干燥少雨,气温变化大。

三、生物多样性中国是世界上生物多样性最为丰富的国家之一,拥有丰富的动植物资源。

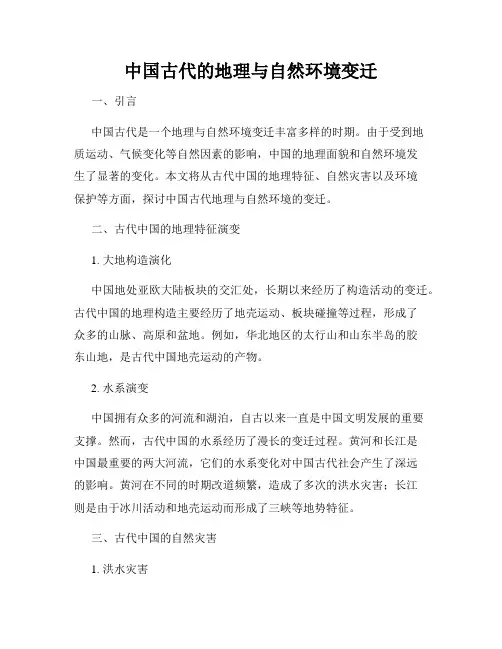

中国古代的地理与自然环境变迁一、引言中国古代是一个地理与自然环境变迁丰富多样的时期。

由于受到地质运动、气候变化等自然因素的影响,中国的地理面貌和自然环境发生了显著的变化。

本文将从古代中国的地理特征、自然灾害以及环境保护等方面,探讨中国古代地理与自然环境的变迁。

二、古代中国的地理特征演变1. 大地构造演化中国地处亚欧大陆板块的交汇处,长期以来经历了构造活动的变迁。

古代中国的地理构造主要经历了地壳运动、板块碰撞等过程,形成了众多的山脉、高原和盆地。

例如,华北地区的太行山和山东半岛的胶东山地,是古代中国地壳运动的产物。

2. 水系演变中国拥有众多的河流和湖泊,自古以来一直是中国文明发展的重要支撑。

然而,古代中国的水系经历了漫长的变迁过程。

黄河和长江是中国最重要的两大河流,它们的水系变化对中国古代社会产生了深远的影响。

黄河在不同的时期改道频繁,造成了多次的洪水灾害;长江则是由于冰川活动和地壳运动而形成了三峡等地势特征。

三、古代中国的自然灾害1. 洪水灾害中国古代是一个经常遭受洪水灾害的地区。

由于气候变化和地质构造的原因,中国的河流经常泛滥成灾。

特别是黄河流域,由于其特殊的地理条件,洪水灾害频发,给古代中国的农业生产和社会稳定带来了巨大的威胁。

2. 地震灾害中国位于地震带上,地震活动频繁。

古代中国经历了许多重大的地震事件,如唐山地震、汶川地震等,给当时的社会造成了严重的破坏和人员伤亡。

四、古代中国的环境保护1. 林木资源保护中国古代非常重视森林资源的保护。

如《山海经》中就对森林资源的保护提出了相应的规定。

古代中国的君主们也颁布了一系列的法令,禁止乱伐乱砍,保护森林资源。

2. 水土保持中国古代农民在农田开垦和耕作中,非常注重水土保持。

他们采取了一系列的措施,如修建水利工程、梯田、栽培措施等,以减少水土流失,保护农田。

3. 动植物保护古代中国人也非常重视动植物的保护。

他们制定了一些法律法规,禁止捕猎珍稀动物,保护濒危动物的生存环境。

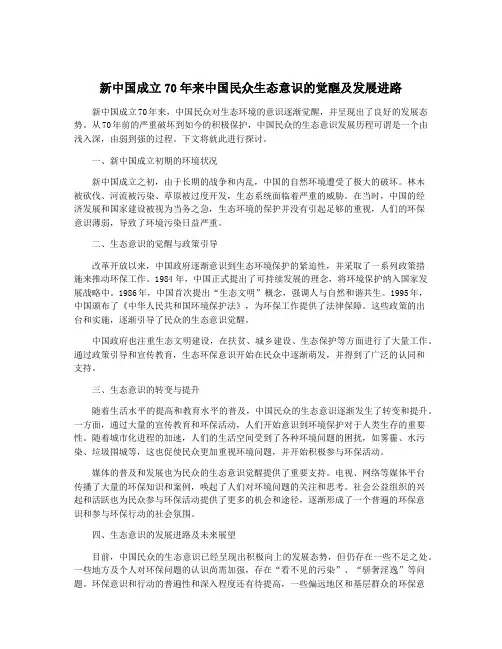

新中国成立70年来中国民众生态意识的觉醒及发展进路新中国成立70年来,中国民众对生态环境的意识逐渐觉醒,并呈现出了良好的发展态势。

从70年前的严重破坏到如今的积极保护,中国民众的生态意识发展历程可谓是一个由浅入深,由弱到强的过程。

下文将就此进行探讨。

一、新中国成立初期的环境状况新中国成立之初,由于长期的战争和内乱,中国的自然环境遭受了极大的破坏。

林木被砍伐、河流被污染、草原被过度开发,生态系统面临着严重的威胁。

在当时,中国的经济发展和国家建设被视为当务之急,生态环境的保护并没有引起足够的重视,人们的环保意识薄弱,导致了环境污染日益严重。

二、生态意识的觉醒与政策引导改革开放以来,中国政府逐渐意识到生态环境保护的紧迫性,并采取了一系列政策措施来推动环保工作。

1984年,中国正式提出了可持续发展的理念,将环境保护纳入国家发展战略中。

1986年,中国首次提出“生态文明”概念,强调人与自然和谐共生。

1995年,中国颁布了《中华人民共和国环境保护法》,为环保工作提供了法律保障。

这些政策的出台和实施,逐渐引导了民众的生态意识觉醒。

中国政府也注重生态文明建设,在扶贫、城乡建设、生态保护等方面进行了大量工作。

通过政策引导和宣传教育,生态环保意识开始在民众中逐渐萌发,并得到了广泛的认同和支持。

三、生态意识的转变与提升随着生活水平的提高和教育水平的普及,中国民众的生态意识逐渐发生了转变和提升。

一方面,通过大量的宣传教育和环保活动,人们开始意识到环境保护对于人类生存的重要性。

随着城市化进程的加速,人们的生活空间受到了各种环境问题的困扰,如雾霾、水污染、垃圾围城等,这也促使民众更加重视环境问题,并开始积极参与环保活动。

媒体的普及和发展也为民众的生态意识觉醒提供了重要支持。

电视、网络等媒体平台传播了大量的环保知识和案例,唤起了人们对环境问题的关注和思考。

社会公益组织的兴起和活跃也为民众参与环保活动提供了更多的机会和途径,逐渐形成了一个普遍的环保意识和参与环保行动的社会氛围。

古代中国的自然环境与地理特征中国作为一个历史悠久、文化底蕴深厚的国家,地理环境和自然特征自然是十分值得探究的。

古代中国的自然环境和地理特征对于中国历史的形成和演变有着极其重要的影响,这些环境和特征也是世界上极为独特的。

一、地理位置和地形地势中国位于亚洲东部,太平洋西岸,周围与韩国、朝鲜、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹、缅甸、老挝、越南等国接壤。

中国的地形地势十分丰富多样,从江南的平原到青藏高原的巍峨山脉,地形地势差异非常明显。

中国的山脉、高原、平原等地理特征为中国社会的发展历程提供了独特的条件。

二、自然环境中国的自然环境也是非常多样化的,分布着从北方的大草原,到热带丛林。

自然环境对于中国的经济和文化发展都有着很大的影响。

在中国的自然环境中,南北的温差极为明显,南方较高的气温和湿度使得中国南部地区好的农业生态环境,尤其是江南地区。

而北方的气候干燥,土地贫瘠,适宜草原的发展。

中国的自然环境也对文艺、服装有着相应的影响。

例如,北方的丝绸和北方的纺织工业就有很大的关系。

三、水文环境水文环境是中国古代的发展经济重点,因为古代中国的农业主要依靠的是灌溉。

多河流构成了中国的灌溉体系,如长江、黄河、珠江等,这些河流对于中国古代农业的发展起到了非常重要的作用,使得水稻等农作物在中国的重要性得到了极大的发挥。

同时,随着经济和城市化的发展,水环境问题也日益突出。

中国的城市也在积极进行水资源节约和环保工作,让安全饮用水保障到位,但许多地区的水环境依然存在着重要的问题,需要大力改善。

四、生物多样性相对于其它国家,中国的生物多样性相当丰富。

由于中国广阔的区域和多样化的生境,加上数千年文化对周围环境的保护和尊重,中国有大量独特的植物和动物,其中一些在世界上都是稀有的物种。

但是随着经济和人口的不断增长,在开发和城市化的过程中,许多物种受到了极大的影响和威胁。

因此,保护和生物多样化成为了未来中国生态乃至整个世界的重要议题。

中国自然环境的历史变迁中国自然环境的历史变迁是一个悠久而复杂的过程。

几千年来,中国的自然环境经历了许多变迁,从原始的自然状态逐渐发展到现代化的社会环境。

本文旨在探讨中国自然环境的历史变迁,并对其中的一些重要事件进行分析和讨论。

中国自然环境的历史变迁可以追溯到远古时代。

在约7000年前的新石器时代晚期,中国的自然环境主要是由森林、湖泊、河流和草原组成。

当时的中国人过着采集、狩猎和渔捞的生活,与大自然和谐地相处。

随着农业的发展,人类开始进行农耕,形成了氏族社会和城市文明。

这对中国的自然环境产生了深远影响。

农业的发展导致了长江流域、黄河流域等地区的森林被砍伐,许多湖泊和河流被开垦成农田。

土地的开垦改变了水流的路径,导致了许多洪水和干旱的发生。

大规模的水利活动也导致了水土流失和生态失衡。

近代以来,特别是自19世纪以来,中国的自然环境发生了巨大的变化。

工业化和城市化的兴起导致了自然资源的大规模开采和环境污染。

煤矿、铁矿、石油和天然气的开采使得土地受到破坏,水源受到污染。

许多城市河道和湿地被填埋和排水,导致了水资源的枯竭和生态系统的破坏。

现代化的农业也对中国的自然环境造成了影响。

化肥和农药的使用过量导致了土壤退化和水体污染,农田面积的扩大导致了自然生态系统的破碎和物种多样性的减少。

同样,大规模的养殖业也导致了水源污染和生态系统的破坏。

随着人们对环境问题的日益重视,中国政府开始采取措施保护自然环境。

1980年代后期以来,中国通过建立自然保护区和实施环境保护政策,努力恢复和保护自然生态系统。

中国政府高度重视环境问题,并设立了环保部门,加强对污染企业的监管和治理。

在国际上也加入了一些全球性的环保组织和国际环保协议。

尽管如此,中国的自然环境问题仍然十分严峻。

空气污染、水污染、土壤退化和物种灭绝等问题依然存在。

中国的经济发展和人口增长带来了对自然资源的巨大需求,这对自然环境造成了巨大压力。

同时,一些贫困地区也有人为砍伐森林和开垦草地来维持生计。

古代中国的自然环境与气候变化古代中国是一个拥有丰富自然资源和多样生态系统的国家。

在其漫长的历史发展过程中,中国经历了多样的气候变化和自然环境的扭曲,也因此进一步影响了人类社会的发展和变革。

本文将从古代中国的自然环境和气候变化这两个方面入手,探讨其中的历史演变、影响以及人类应对的方式。

一、自然环境的历史演变中国地域辽阔,包含丰富的自然景观和生态系统。

古代中国的自然环境多样,分布着极具特色的亚热带森林、草原、戈壁、平原、山地等地貌类型。

在经历历史变迁之后,这些环境逐渐地演变成了今天的模样,但亦整体上呈现出多样和动态的特征。

在历史上,中国的西北地区由于缺乏水源,成为了干旱的荒漠地带。

古代时期,黄河流域以及长江流域等水利资源富集的区域逐渐成为了中国人口聚集的区域。

同时,南方温暖湿润的气候孕育出了独特的森林生态系统,这为人类文明的发展提供了丰富的自然资源和生态优势。

在这种多样的自然环境的基础上,中国的历史文化发生了深刻的变化。

二、气候变化的历史演变自然环境和气候变化是相互影响、相互制约的。

在中国古代历史中,气候的变化对于人类社会的生产和发展产生了深刻的影响。

中国古代人们在农业、渔业、畜牧业和资源利用等方面,都受到了气候变化的影响,这些变化既有短期的突发事件,也有长期的全球趋势。

在古代中国的气候变化中,最具有代表性的是阴阳五行的概念。

阴阳五行包含金、木、水、火、土五个元素,有关气候变化的因素则表现为水、木、火、土四个元素。

例如,夏天多雨则是“水”气盛,秋天风大则是“木”气旺,这些阴阳五行的理论影响了自然灾害的时机和形式,使得古代人们更强调气候变化的规律和应对措施。

三、影响和人类应对气候变化对于自然环境和人类社会的影响是多方面和多层次的。

随着时间的推移,环境的变迁和气候的变化,挑战了古代人们对于自然环境的了解和应对能力。

在历史上,人类通过渔猎、农业、放牧等方式适应自然环境的变化。

人们还通过防洪、治水、固沙等措施控制并维护生态环境。

中国自然环境的历史变迁中国作为一个庞大的国家,其自然环境的历史变迁是一个丰富多样的话题。

下面将从地理特征、气候变化、植被演替以及人类活动等方面进行阐述。

首先,中国的地理特征对其自然环境的演变起到了重要的影响。

中国地域辽阔,包含高山、平原、河流、湖泊等丰富的地貌类型。

例如,中国的山脉包括长江三峡、喜马拉雅山脉和神农山脉等,这些山脉对气候、植被分布产生了深远的影响。

此外,中国还拥有多个大型河流,如长江、黄河和珠江等。

这些河流的演变对中国的土地利用和生态环境产生了重要影响。

其次,气候变化是中国自然环境变迁的重要因素之一。

在过去的几千年间,中国气候发生了多次重大变化,包括冰期与间冰期的循环。

这些气候变化对植被分布、水资源分布以及动物迁徙等方面产生了深远的影响。

例如,气候变暖导致冰川融化,影响了青藏高原的生态系统;而气候变冷则会导致植被辐射出现断裂和区域性干旱的发生。

植被演替是中国自然环境变迁的另一个重要方面。

随着气候和地形的变化,中国的植被也发生了不断变迁。

从古代的亚热带雨林到现今的草原和森林,中国各地的植被类型因气候和地理差异而有所不同。

例如,长江以南地区的植被丰富多样,而西南地区的植被类型则受到高海拔和山地环境的制约。

人类的农业和开发活动也对植被演替产生了很大的影响。

最后,人类活动是中国自然环境变迁的关键因素之一。

从古代到现代,中国人的活动对自然环境产生了深远的影响。

古代的农业和水利工程开发改变了水资源的分布和利用方式;工业化进程中的工厂排放和污染严重破坏了大气和水资源的质量;城市化过程中的土地开垦和建设对生态系统造成了破坏。

尤其是近几十年来的快速经济发展,给中国的自然环境带来了巨大的压力。

综上所述,中国自然环境的历史变迁是一个复杂而多样的过程。

地理特征、气候变化、植被演替以及人类活动相互作用,共同塑造了中国丰富多样的自然环境。

了解中国自然环境的历史变迁,有助于我们更好地保护和利用自然资源,实现可持续发展。

中国自然环境的历史变迁中国作为一个拥有悠久历史的国家,其自然环境经历了许多变迁。

从古代到现代,中国自然环境的演变影响了人类的生活和发展。

本文将从不同的角度来探讨中国自然环境的历史变迁。

一、气候变迁中国的气候变迁可以追溯到几千年前。

古代的中国气候与现代相比有着明显的差异。

在新石器时代,中国的气候相对湿润,有利于早期的农业生产。

然而,随着时间的推移,气候逐渐干旱,大片的草原变成了沙漠,例如今天的内蒙古大草原和塔克拉玛干沙漠。

气候变迁对中国的农业、畜牧业和水资源产生了深远的影响。

二、生物多样性的变迁中国拥有丰富的生物多样性,这得益于其广袤的土地和多样的地形。

古代的中国曾经是森林和湿地的天堂,各种动植物在这片土地上繁衍生息。

然而,随着人类的不断发展,大量的森林被砍伐,湿地被开垦,许多生物失去了它们原本的栖息地。

这导致了许多物种的灭绝,生物多样性急剧减少。

三、水资源的变迁中国是世界上最受干旱和水资源短缺影响的国家之一。

中国的水资源变迁与气候变化有着密切联系。

古代的中国主要依靠水稻种植维持生活,因此水资源对于古代中国人来说至关重要。

然而,随着气候变化,中国的水资源逐渐减少,河流的涨落不定,干旱和洪水频繁发生。

为了解决水资源短缺的问题,中国人发明了许多灌溉设施和水利工程,如大运河和南水北调工程。

四、土地利用的变迁古代的中国主要以农业为主,土地利用方式与现代有很大的不同。

古代农民主要利用山地和平原进行农业生产,而且注重环境保护和土地的可持续利用。

然而,随着人口的增长和城市化的加速,大量的土地被用于工业和城市建设,导致了土地资源的严重浪费和环境的破坏。

如今,中国正致力于推行可持续发展的理念,加大土地保护和恢复的力度。

五、环境保护与可持续发展自然环境的变迁让中国人意识到保护环境的重要性。

中国积极参与国际环保事务,加强环境保护力度。

例如,中国加强了大气和水质监测,控制了工业污染和农药使用,并推广可再生能源等环保措施。

第七章中国自然环境演变

古地理学

研究古地理的方法:通过对组成地壳岩石(沉积岩、火成岩、变质岩)的岩相或形成环境、地壳运动以及沉积岩中所含生物化石和对气候环境具有指示意义的矿物及岩层的综合分析来进行。

1生物地层法:沉积岩上下间的接触关系,沉积物的颗粒、质地、颜色的变化,岩层中或沉积物中所含的一些生物遗体或遗迹(化石)都可以从不同角度来反映当时的构造运动形式,古气候状况。

2放射性测年手段(20世纪60年代以来)

3同位素测定年龄方法

第一节第四纪以前古地理景观的演变

晚元古代以前(17亿年以前)已经形成一个不大古陆台。

轮廓像平卧的镰刀。

进入晚元古代之后,先后发生了4次较重要的带有普遍性的造山—造陆运动:东安运动(武陵运动),晋宁运动(雪峰运动),澄江运动,震旦运动。

生物:震旦纪初期,生物以低等海藻为主;晚期,出现硬壳的小型动物;

古气候:震旦纪初期,柴达木以北、胶辽地区(燥热)、华南(温暖或湿热);晚期,一些高山地区形成山谷冰川。

震旦纪大冰期:具有世界意义的最古老一次冰期

一、古生代自然地理环境

古生代包括早古生代(寒武纪、奥陶纪、志留纪)和晚古生代(泥盆纪、石炭纪、二迭纪)。

泥盆纪早期的加里东运动;二迭纪末期的海西运动;

(一)加里东运动以前的环境

1.海洋>陆地:海洋占优势的时代

2.生物界:动物,海生无脊椎动物空前繁盛,三叶虫是当时的代表种(约占60%)。

其次是腕足类动物(约占30%);植物仍以海生菌藻类为主。

末期出现少量半陆生的裸蕨植物。

(二)加里东运动的结果:加里东运动是一次造陆运动。

使我国陆地范围扩大,生物界开始征服大陆。

植物界第一次大发展:蕨类时代

泥盆纪(以裸蕨为代表,“裸蕨时代”);石炭二迭(蕨类时代,我国重要的成煤期之一)

动物界两次大飞跃:从无脊椎到脊椎和从水到陆。

泥盆纪“鱼类时代”;石炭二迭,总鳍鱼,逐步演化成两栖类“两栖类时代”

(三)海西运动

1是一次造山运动;天山、昆仑山、祁连山、秦岭以及蒙古—兴安、阿尔泰等海槽都相继隆起,形成古天山、古昆仑山、古秦岭、古阿尔泰山等许多主要山脉,并伴随着广泛的岩浆活动;

2地势起伏,分异显著,山岭盆地,互相隔阻,中国出现大陆空前占优势的时代;

3气候由湿润变得十分干燥。

4环境的变化使得生物界进一步发展,出现了松柏科、苏铁科和银杏目的植物(裸子植物),

5出现了爬行动物。

二中生代自然地理环境

(一)海陆与地形的变化

1.印支运动(三迭纪中晚期):使得古秦岭、故昆仑山等重新上升,云贵高原出露,横断山脉隆起,海水西退,中国已经从海陆对立的环境发展到大部分是大陆的环境。

即基本结束南海北陆的局面,使华南华北连成一片完整大陆。

当时我国地形大势东高西低,河流向西流。

2.燕山运动(侏罗、白垩纪):这次运动对我国的大地貌具有十分重要的意义,它奠定了我国大地貌的骨架。

(1)除喜马拉雅地区、台湾及东北北部外,全国陆地连成一片。

(2)在老构造基础上发生强烈的断块升降运动,造成许多断陷盆地和断块山地。

(3)造成了东部的华夏式构造,包括华夏式山地和长轴为华夏式的盆地,并伴有广泛大规模的岩浆侵入和喷发活动。

我国现代构造和地貌轮廓在中生代末期,即燕山运动以后就基本上奠定基础。

(二)气候和生物的演变

1.气候转向温暖,出现明显的地带性分异。

由于白垩纪炎热的气候条件,加上燕山运动造成的断陷盆地发育红色风化壳。

流水作用侵蚀、搬运、沉积于盆地中,发育成红层。

在广大内陆盆地和东南沿海一带小型盆地内白垩系地层中含有丰富的石膏、芒硝及岩盐等卤族元素矿产。

2.生物界:植物中松柏、苏铁、银杏类繁盛,中生代“裸子植物时代”。

海洋中菊石类繁盛。

晚三迭纪、侏罗纪

是我国继石炭、二迭后的又一重要成煤期。

陆上爬行动物极度发展,又称“爬行动物时代”。

三、第三纪自然地理环境

(一)早第三纪

各地进行准平原化,地势趋于平坦。

气候比较湿热,我国从北至南可分为三个较

明显的纬向自然景观带:暖温带针阔叶混交林地带,亚热带落叶阔叶林和疏林草原地带,热带常绿阔叶林地带;广泛发育了红色风化壳。

(二)晚第三纪

晚第三纪,喜马拉雅运动彻底改变了早第三纪的自然环境。

1.喜马拉雅山及台湾山脉褶皱隆起,古地中海消失,欧亚大陆连成一片,从而奠定了我国西高东低的地形大势,彻底破坏了早第三纪坦荡的准平原化地形,东部的几个海开始大幅度下降,原来自东向西的河流被迫倒流。

2.由于欧亚大陆及太平洋的对比关系产生东亚季风环流的形势,破坏了早第三纪行星风系所形成的自然带规律,中国内陆大陆性气候加强。

3.青藏高原的隆起和东部地势相对下降,促进了西风的分支和汇合,这种动力作用加上高原热力作用,加强了季风环流,并改变了中国各地气候要素的性质和分布。

4.在不断得到加强的季风环流和不断隆起的青藏高原共同影响下,使我国气候逐渐发生了分异,进而影响到整个自然景观分异,这种分异主要朝着三个不同组合方向发展:东部季风区,西北干旱区和青藏高寒区。

(1)东部季风区:近海,受季风环流影响深刻,在湿润充足的生境下发展为季风林区域。

(2)西北内陆区:由原来的近海地区变成了内陆地,由于青藏高原影响的不断加强,使之逐渐向干旱景观发展。

(3)青藏高原区:自身的不断抬升,破坏了水平地带结构,逐渐形成高寒景观。

由于海陆的巨大对比关系及青藏高原的隆起,到晚第三纪末,我国自然环境由单一环境朝着多极方向发展。

到晚第三纪,太平洋海水向西侵入大陆,形成东海、南海、黄海等,大约在第三纪末第四纪初才形成渤海,所以说,晚第三纪已基本奠定现代的海陆轮廓。

第二节第四纪以来中国自然景观形成与演变

最大特点是具有轮逥性变化的现象,即冰期与间冰期,海侵和海退、地壳的上升和下降,侵蚀作用和堆积作用等交替现象。

新构造运动、冰期、人类发展是突出的三大事件。

一、新构造运动:上新世末-第四纪以来所发生的构造运动称新构造运动。

(一)特点: 1.运动的继承性2.空间的差异性3.时间的间歇性4.形式的振荡性

(二)地理意义:

1.使我国大地貌更加复杂,复杂的地形影响了气候上的水热分布,水热条件的差异又反过来作用于地表,发育形

成了多种多样的现代特殊地貌。

2.新构造运动促使整个青藏高原不断强烈抬升,进一步加强了我国西高东低三级阶梯的地形大势,进而深化了东

亚季风环流,加剧了我国三大自然区的分异和发展。

同时,也加强了小区域地形、气候的差异。

(三)空间差异:

1.西部强烈隆起区:第一级阶梯,青藏高原,地貌上表现为巨大的高原和高山。

2.中部升降交替以上升为主的地区:第二级阶梯,地貌上表现为高山、高原和巨大盆地。

3.东部下降区:第三级阶梯和广阔的浅海大陆架。

二、第四纪冰期:第四纪大冰期是继震旦纪、石炭纪以后的又一次重要的冰川活动。

第四纪气候冷暖变化对自然景观影响表现:

1.在许多较高山地,出现山岳冰川,形成冰川冻土地貌。

2.冰期、间冰期的气候变化,引起海平面的变化,使海岸发生大变迁,从而塑造了多样的河流阶地,水上、上下三角洲及溺谷现象。

3.古气候的变化造成了黄土的堆积。

4.气候冷暖变化加强了生物的适应性和可塑性,使其成复域性和跨纬度分布。

三、人类活动:第四纪也被称为“灵生代”。

人类发展可以分为古猿(Q1)、猿人(Q2)、古人(Q2-Q3)(尼安德特人)、新人(Q3)(克鲁马奴人)阶段。

人类出现后,人类活动就必然影响自然环境,这种影响决定于生产工具及生产水平发展的程度。

1.建设性影响

2.破坏性影响

第四纪冰川和古人类的出现是划分第四纪下限的重要依据。