结构生物学导论-核磁共振1

- 格式:ppt

- 大小:4.14 MB

- 文档页数:25

核磁共振技术与生物分子结构分析随着科学技术的进步,核磁共振技术在生物领域的应用越来越广泛。

核磁共振技术是一种基于原子核的物理性质的无损分析方法,可用于研究和分析生物分子的结构和功能。

本文将介绍核磁共振技术在生物分子结构分析中的应用,并讨论其意义和局限性。

首先,让我们了解核磁共振技术的基本原理。

核磁共振技术基于原子核的自旋和磁场之间的相互作用进行分析。

在一个外加磁场的作用下,原子核的自旋会出现两个能级,分别对应于自旋向上和向下的状态。

通过向样品中施加一定的能量,原子核会从一个能级跳转到另一个能级,并且在跳转过程中会发射或吸收特定的能量。

利用这种原理,可以获得样品中各种原子核的谱图,并进一步分析其结构和特性。

在生物分子结构分析中,核磁共振技术可以提供关于生物分子的详细信息,包括分子的化学环境、分子的构象以及分子间的相互作用等。

通过对核磁共振谱图的解析和比对,可以确定分子中各个原子核的类型和数量,进而推测出分子的组成和排布。

此外,通过调整核磁共振实验的条件和参数,还可以获取到关于分子动力学、结构稳定性和分子运动等方面的信息。

这些信息对于研究生物分子的生物学功能和相互作用机制具有重要意义。

然而,核磁共振技术在生物分子结构分析中也存在一些局限性。

首先,核磁共振技术对样品的纯度要求较高,杂质的存在会干扰谱图的解析。

此外,核磁共振技术对样品的量也有一定要求,通常需要较大的样品量才能获得高质量的谱图。

对于一些含量较低的生物分子,如蛋白质和多肽等,核磁共振技术的应用相对受限。

此外,核磁共振技术还存在一些技术上的挑战,如固态核磁共振技术在生物分子的结构分析中的应用相对较少,难度较大。

然而,随着科学技术的不断进步,一些新的核磁共振技术也不断涌现,为生物分子结构分析提供了更多的可能性。

例如,固态核磁共振技术的发展使得对于大分子和膜蛋白等复杂生物分子的结构分析成为可能。

此外,高分辨率核磁共振技术的发展也为生物分子结构分析提供了更为准确的谱图和信息。

核磁共振技术的基本原理和应用引言:近年来,随着科技的不断发展,人类创造了许多先进的科学技术,其中之一就是核磁共振技术。

核磁共振技术作为一种非侵入性的检测手段,在医学、化学、生物学等领域中得到了广泛的应用。

本文将对核磁共振技术的基本原理以及其在不同领域中的应用进行探讨。

一、核磁共振技术的基本原理核磁共振技术是利用原子核自旋磁矩与外加准直磁场、射频场交互作用的一种技术。

其基本原理可简要概括为以下几点:1. 原子核自旋磁矩:原子核由质子和中子构成,质子和中子的自旋造成了原子核的自旋磁矩。

具体而言,核自旋磁矩是指带电粒子(比如质子)绕自身转动产生的旋转磁矩。

2. 磁共振:当核自旋磁矩遇到外加准直磁场时,核自旋会在磁场中取向,形成两个能级:平行与反平行。

能级差值与自旋的有效尺度、核数、外加磁场大小有关。

3. 预cession 磁滞:在外加均匀磁场和射频场诱导下,核自旋会绕着磁场方向进行进动,称为预cession。

预cession频率与环境中的磁场强度以及射频场频率有关。

4. 能级跳变:当射频场频率与系统能级之间的差值相等时,能级间会出现共振现象,这种跳变会引起固有信号。

二、核磁共振技术在医学领域的应用核磁共振技术在医学中的应用非常广泛,尤其在医学影像领域中发挥着重要的作用。

1. 核磁共振成像(MRI):核磁共振成像是核磁共振技术在医学影像学中的应用,它能够通过对人体局部区域进行扫描和成像,帮助医生观察人体组织结构、器官病变以及异常功能等。

MRI成像不需要使用任何放射性物质,因此相比传统的X光照射方法更为安全。

2. 核磁共振波谱(NMR):核磁共振波谱是利用核磁共振技术对蛋白质、药物、代谢物等进行分析的一种方法。

通过对样品中的核磁共振信号进行分析,可以推断样品中分子的结构、组成以及浓度等信息,从而达到检测和分析的目的。

三、核磁共振技术在生物学和化学领域的应用除了在医学领域,核磁共振技术还在生物学和化学领域中得到了广泛的应用。

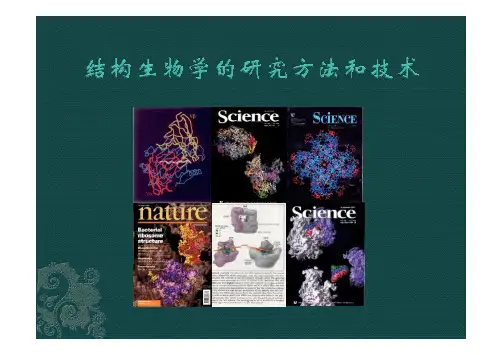

结构生物学手段解析复杂生物分子机制生物分子是构成生物体的基本单元,其内部的结构和机制对于生物体的正常功能至关重要。

然而,由于生物分子的复杂性和微观尺度的限制,仅凭肉眼观察是无法揭示其内部结构和机制的。

因此,结构生物学成为研究复杂生物分子机制的重要手段之一。

本文将介绍几种常用的结构生物学手段,并通过具体案例展示其在解析复杂生物分子机制方面的应用。

1. X射线晶体学X射线晶体学是一种常见的结构生物学手段,广泛应用于分析蛋白质、核酸和其他生物分子的结构。

这种方法的基本原理是通过将待测生物分子结晶,然后通过X射线的衍射形成的衍射图像来确定其结构。

X射线晶体学已经在多个领域取得突破性的进展,例如解析DNA双螺旋结构、酶的催化机制等。

2. 核磁共振(NMR)核磁共振是一种重要的结构生物学手段,可以用来解析蛋白质和核酸的结构。

核磁共振的原理是利用核自旋在外加磁场和射频脉冲的作用下发生共振吸收,通过测量共振信号的频率和强度来推导出分子的结构信息。

核磁共振可以用于研究蛋白质的三维结构、蛋白质与配体的结合机制等。

3. 电子显微镜(EM)电子显微镜是一种高分辨率的成像技术,可以用来观察生物分子的超微结构。

通过采集电子在样品上散射或透射的图像,然后通过复杂的图像处理算法来重新构建样品的三维结构。

电子显微镜广泛应用于解析蛋白质、病毒和细胞器的结构,例如近年来解析冠状病毒的超高分辨率结构就是利用电子显微镜实现的。

4. 质谱(MS)质谱是一种用于分析复杂生物分子组成的技术,可以用来确定生物分子的质量、相对丰度和结构。

质谱基于离子化和质量-电荷比的分离原理,通过对样品进行离子化,然后根据离子在电场中的行为来分析其质量和相对丰度,进而推导出样品的结构信息。

质谱广泛应用于研究蛋白质组学、代谢组学等生物学领域。

结构生物学的发展为我们深入了解生物分子的内部结构和机制提供了强有力的手段。

通过X射线晶体学、核磁共振、电子显微镜和质谱等技术,研究者们已经成功解析了许多复杂生物分子的三维结构和机制。

核磁共振技术在结构生物学领域的探索和进展近年来,基于核磁共振技术(NMRT)的研究在结构生物学领域迅速崛起,成为揭示蛋白质结构与功能的重要手段。

作为一种非常规的高分辨率成像方法,NMRT不仅可以提供非常细致的分子结构和动态的信息,而且可以实现非标准化分析和非纯样品的分析,具有非常广泛的应用前景。

一、NMRT技术简介NMRT技术是通过在高磁场下对样品核自旋磁矩进行射频辐射,同时对产生的磁共振信号进行检测和分析,来获取分子体系结构和动态的一种非侵入性方法。

这种非侵入性方法可以极大地减少对样品的破坏,同时获得的信息也非常丰富,为结构生物学的研究提供了有力的工具。

而获得的NMRT谱图信息可以应用于二维或多维核磁共振成像(NMR imaging),和各种生物化学分析,如偏振光谱学等。

二、NMRT在生物大分子结构解析上的应用NMRT在生物大分子结构解析上的应用主要有蛋白质、核酸和膜蛋白的结构分析。

其中,蛋白质的结构和功能是生物学中最重要的问题之一,因此蛋白质结构的解析也一直是NMRT的研究重点。

NMRT可以通过在液态条件下作用于蛋白质或复合物,用于直接测量大分子中的一些原子间距离(如HN-Ha,Cα-C,Cα-Hα等)。

由此而导出原子的立体化学信息,建立蛋白质的三维结构。

在NMRT中,序列特异性的化学位点标记技术和光谱筛选方法整合应用,可以获得高分辨率结构信息,例如利用横向旋转轴匹配技术(torsion angle dynamics techniques)对溶液中大分子的结构和构象进行研究,或者核磁共振差谱学对化学分子中的异构体进行定量分析等。

通过NMRT,对生物大分子结构的解析和研究已经发现许多生物学现象,在诸如药物发现、酶动力学和蛋白质打折叠、分泌,自动组装等方面发挥了重要作用。

三、NMRT在膜蛋白中的应用NMRT在膜蛋白中的应用主要集中在膜蛋白的结构功能解析和药物筛选。

生物膜是许多生物学研究的重要组成部分,而膜蛋白是生物膜的重要组成部分。

生物物理学中的核磁共振技术核磁共振技术(NMR)是一项生物物理学中非常重要的技术,它可以通过对物质中的原子核进行操控来研究生物学问题。

通过NMR技术,科学家们能够了解生物分子的结构、动力学、功能、相互作用以及它们与其他生物分子之间的联系。

NMR技术的基本原理是利用物质中原子核的自旋量子数差异及其在恒定外磁场中的不同磁矩来进行磁共振现象的观测。

通俗来说,利用原子核的磁性来进行实验研究。

当原子核受到电磁波作用时,会发生共振吸收现象,即向磁场中心-libration的原子核会从低能级向高能级跃迁,同时会吸收与跃迁能量对应的电磁波。

由于不同的原子核受到的库仑作用、磁偶极-磁偶极相互作用不同,从而使得它们共振吸收的频率也不同,这就为观测不同原子核相互影响埋下了伏笔。

在生物学领域,NMR技术被广泛用于研究蛋白质、核酸、糖等生物分子。

例如,利用NMR技术可以定量测定蛋白质的结构、动力学、热力学等信息,这对于新药物的开发、合成和优化具有重要的意义。

比如利用蛋白质的核磁共振数据可以计算出其二级和三级结构,进而为基于蛋白质结构设计新的药物提供重要基础。

此外,NMR技术在研究蛋白质与其他生物分子相互作用、识别、以及促进特异性配体/适体结合等方面也有着广泛的应用。

除了生物学领域,核磁共振技术还在医学领域发挥着重要作用。

常见的核磁共振成像技术(MRI)就是利用NMR技术原理而发展起来的。

MRI是一种医学成像技术,可以非常精确地定位人体内部组织、器官的形态、位置,对肿瘤诊断、脑损伤、骨髓炎等方面有着重要的应用。

事实上,NMR技术在科技领域的应用是非常广泛的。

比如在物理学领域,NMR技术被用于探究高温超导材料的物理机制;在材料科学领域,NMR技术可以研究材料的结构、动力学、物理化学特性等。

此外NMR技术还可以用于各种化学领域、环境科学领域等。

虽然核磁共振技术在许多领域都有着广泛的应用,但是它也存在着诸多技术难题。

例如,NMR技术需要对样品进行精准制备和高度稳定的电磁场控制,这对技术人员的素质和责任心都提出了高要求;此外,NMR技术还面临大数据分析与处理等新挑战,这也需要相关专业人员提供有力的技术支持。

![[核磁共振讲义]第一章—核磁共振基础知识](https://uimg.taocdn.com/5253f57ead02de80d4d84042.webp)

第一章核磁共振基础知识核磁共振(NMR)是指核磁矩不为零的核,在外磁场的作用下,核自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。

核磁共振是波谱学的一个分支,研究核磁共振现象与原子所处环境如分子结构,构象,分子运动的关系及其应用。

生物化学,分子生物学的发展对生物大分子空间结构的测定提出越来越高的要求,而逐渐形成一门新兴的交叉学科即结构生物学。

结构生物学已成为生命科学研究的前沿领域和热点。

核磁共振波谱学是结构生物学的一种重要的研究手段,核磁共振波谱学各种最新技术的出现和发展往往与结构生物学密切相关。

如3D,4DNMR。

简史:1924 Pauli从光谱的超精细结构推测某些原子核有核磁距,能级裂分,共振吸收1936 Gorter试图观察LiF中7Li的吸收,未能成功,因样品弛豫时间太长1945-1946 F.Bloch(Stanford), H2O 感应法E.M.Purcell(Harvard), 石蜡吸收法1946-1948 奠定了理论基础1952年共得诺贝尔物理奖1951 Arnold et al 乙醇1H化学位移精细结构1957 Saunders et al 核糖核酸酶40 MHz的1H谱(1965 Cooley, Tukey FTT)1966 R.R. Ernst 脉冲NMR理论1971 Jeener 2DNMR原理1984 K. Wuethrich 用NMR解蛋白质溶液结构1945-1951 奠定理论和实验基础1951-1965 CW-NMR发展,双共振技术1965-1970~PFT-NMR发展1970~---2D-NMR,MQT-NMR,SOLID-NMR,自旋成象技术核磁共振可以用于研究有机分子的化学结构,代谢途径,酶反应的立体化学信息,生物大分子的溶液构象,分子间相互作用的细节,化学反应速率,平衡常数,还可用来研究分子动力学,包括分子内的基团运动,以及生物膜的流动性。

细胞和活组织中化学成分的分布及交换过程,等等。

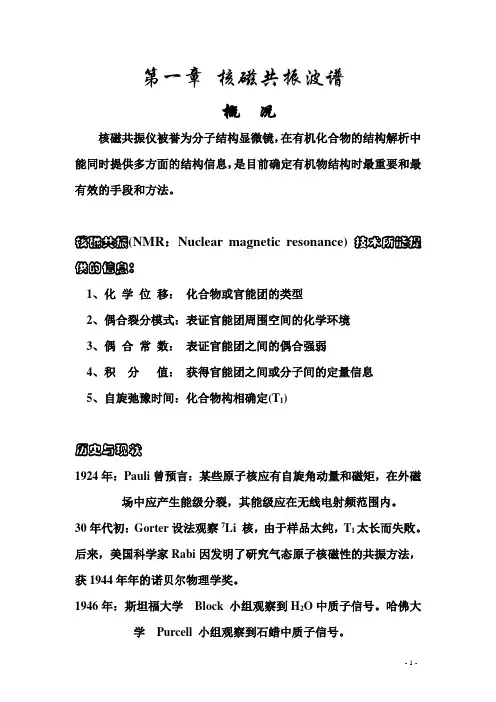

第一章核磁共振波谱概况核磁共振仪被誉为分子结构显微镜,在有机化合物的结构解析中能同时提供多方面的结构信息,是目前确定有机物结构时最重要和最有效的手段和方法。

核磁共振(NMR:Nuclear magnetic resonance) 技术所能提供的信息:1、化学位移:化合物或官能团的类型2、偶合裂分模式:表证官能团周围空间的化学环境3、偶合常数:表证官能团之间的偶合强弱4、积分值:获得官能团之间或分子间的定量信息5、自旋弛豫时间:化合物构相确定(T1)历史与现状1924年:Pauli曾预言:某些原子核应有自旋角动量和磁矩,在外磁场中应产生能级分裂,其能级应在无线电射频范围内。

30年代初:Gorter设法观察7Li 核,由于样品太纯,T1太长而失败。

后来,美国科学家Rabi因发明了研究气态原子核磁性的共振方法,获1944年年的诺贝尔物理学奖。

1946年:斯坦福大学Block 小组观察到H2O中质子信号。

哈佛大学Purcell 小组观察到石蜡中质子信号。

同获1952年的诺贝耳奖。

1951年:科学家发现化学位移和偶合常数,把核磁共振与有机物机构紧密地联系在一起。

1953年:美国Varian公司---第一台NMR谱仪(30MH Z)1964年:美国Varian公司---第一台超导NMR谱仪(200MH Z) 1971年:日本JEOL公司---第一台超导傅立叶变换NMR谱仪(计算机用于NMR谱仪,使NMR技术有了质的飞跃发展)现况:瑞士的Bruker公司、美国的Varian公司都能生产800MHz 以上的超导傅立叶变换的NMR谱仪。

NMR领域的另外三次诺贝尔奖:瑞士科学家Ernst因对NMR波谱方法、傅里叶变换、二维谱技术的杰出贡献,获1991年的诺贝尔化学奖。

瑞士科学家Kurt Wüthrich,由于多维NMR技术在测定溶液中蛋白质的三维构象方面的开创性成果,而与一名美国科学家与日本工程师同获2002年的诺贝尔化学奖。

![[核磁共振讲义]第一章—核磁共振基础知识](https://uimg.taocdn.com/257fb00a52ea551810a68763.webp)

第一章核磁共振基础知识核磁共振(NMR)是指核磁矩不为零的核,在外磁场的作用下,核自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。

核磁共振是波谱学的一个分支,研究核磁共振现象与原子所处环境如分子结构,构象,分子运动的关系及其应用。

生物化学,分子生物学的发展对生物大分子空间结构的测定提出越来越高的要求,而逐渐形成一门新兴的交叉学科即结构生物学。

结构生物学已成为生命科学研究的前沿领域和热点。

核磁共振波谱学是结构生物学的一种重要的研究手段,核磁共振波谱学各种最新技术的出现和发展往往与结构生物学密切相关。

如3D,4DNMR。

简史:1924 Pauli从光谱的超精细结构推测某些原子核有核磁距,能级裂分,共振吸收1936 Gorter试图观察LiF中7Li的吸收,未能成功,因样品弛豫时间太长1945-1946 F.Bloch(Stanford), H2O 感应法E.M.Purcell(Harvard), 石蜡吸收法1946-1948 奠定了理论基础1952年共得诺贝尔物理奖1951 Arnold et al 乙醇1H化学位移精细结构1957 Saunders et al 核糖核酸酶40 MHz的1H谱(1965 Cooley, Tukey FTT)1966 R.R. Ernst 脉冲NMR理论1971 Jeener 2DNMR原理1984 K. Wuethrich用NMR解蛋白质溶液结构1945-1951 奠定理论和实验基础1951-1965 CW-NMR发展,双共振技术1965-1970~PFT-NMR发展1970~--- 2D-NMR,MQT-NMR,SOLID-NMR,自旋成象技术核磁共振可以用于研究有机分子的化学结构,代谢途径,酶反应的立体化学信息,生物大分子的溶液构象,分子间相互作用的细节,化学反应速率,平衡常数,还可用来研究分子动力学,包括分子内的基团运动,以及生物膜的流动性。

细胞和活组织中化学成分的分布及交换过程,等等。

结构生物学中的核磁共振技术结构生物学是研究生物分子在结构和功能上相互关联的科学领域,它通过研究蛋白质、核酸等生物大分子的三维结构,揭示其细胞内的功能和作用机制。

核磁共振(NMR)技术是结构生物学中不可或缺的手段之一,它不仅能够提供分子的结构信息,还可以在生物分子之间进行动态交互过程的研究,为研究生物大分子的结构与功能提供了重要的工具。

一、核磁共振技术简介核磁共振是一种利用原子核及其自旋角动量的物理现象研究物质结构和性质的技术。

通过观察核磁共振信号得到样品的结构信息,主要用于化学、物理、生物领域。

核磁共振技术最早应用于分析化学中,后逐渐扩展到物理、材料科学、环境科学、药物设计等学科领域。

随着技术的不断提高,核磁共振技术还在不断发展,应用于新兴的科学领域中。

二、结合核磁共振技术研究生物大分子核磁共振技术在生物学领域中的应用主要是利用分子中一些原子核之间相互旋转的规律,探究分子的性质与构象。

生物学家利用核磁共振技术,可以对生物分子进行非常精确的分析,解析出它们精细的结构和分子间的相互作用关系。

通过核磁共振技术,生物学家们成功地解析了许多复杂的生物分子结构,进一步深化了对细胞生物化学过程与生命科学的认识。

三、核磁共振在药物研究中的应用除了可以对生物大分子进行分析外,核磁共振技术还可以应用于药物研究中。

在药物研究中,核磁共振技术可以帮助科学家们了解药物与生物分子之间的相互作用,分析生物分子的三维构象,探究药物的结构及状态。

通过对药物分子与生物分子进行核磁共振实验,可以理解药物结构与药效之间的联系和相互关系。

这种探究的结果,为药物的新发现和开发提供了技术支持。

四、核磁共振在癌症治疗中的应用核磁共振技术的应用还不止于此,生物学家们还在从事着与核磁共振相关的其他方面的研究。

例如,核磁共振还可以用于癌症治疗中。

核磁共振技术能够观察细胞中的分子运动,发现癌细胞在粘附能力、细胞间的互动能力、细胞形态等方面的差异,帮助科学家们更好地了解癌症的发病机制,为对癌症的诊断和治疗提供更精准、更实用的方法。

生物核磁共振技术在结构生物中的应用——《化学生物学讲座课程论文》核磁共振技术在化学生物学中的应用摘要波谱学(Spectroscopy)已全然改变了物理学、化学、生物学、药学和生物医学等科学家的研究工作,波谱技术成为研究大自然分子内部秘密的最可靠、最有效的手段。

过去68年(1945-2013),核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是最广泛地用于研究分子性质的波谱技术,它可从分子的三维结构到分子动力学、化学平衡、化学反应、超分子、有机化学、无机化学、物理化学、分析化学、材料科学、药物化学、医学、生物化学[1]、分子生物学、细胞生物学、遗传学、信号传导等各个领域进行应用。

NMR是研究物质微观和宏观结构以及相互作用的强有力技术手段,在物理、化学、生命科学、生物医药科学、材料科学、海洋科学和环境科学等学科领域的研究中发挥着越来越重要的作用[2]。

关键词核磁共振技术;诺贝尔奖;蛋白质;多肽;结构;应用核磁共振技术是20世纪40年代发展起来的一项新的分析技术。

利用核磁共振技术可以在不破坏样品的情况下确定物质的化学结构及某种成分的密度分布,其应用已迅速扩展到物理、化学领域之外的医疗、生物工程等方面。

成为分析生物大分子复杂结构和诊断病情最强有力的方法之一。

NMR的基本原理是利用一定频率的电磁波照射处于磁场中的原子核,原子核在电磁波作用下发生磁共振,吸收电磁波的能量,随后又发射电磁波,即发出磁共振信号。

由于不同原子核吸收和发散电磁波的频率不同,且此频率与核环境有关,故可以根据磁共振信号来分析物质的机构成分及其密度分布。

一.结构生物学中的核磁共振技术1、蛋白质结构的重要性蛋白质结构是指蛋白质分子的空间结构,作为一类重要的生物大分子,蛋白质主要由碳、氢、氧、硫等化学元素组成。

所有蛋白质都是由20种不同的L型α氨基酸链接形成的多聚体,在形成蛋白质后,这些氨基酸又被称为残基。

蛋白质和多肽之间的界限并不是很清晰,有人基于发挥功能性作用的结构域所需的残基数认为,若残基数少于40,就陈志伟多肽或肽。