≤3岁儿童发热的诊断及评估

- 格式:ppt

- 大小:3.52 MB

- 文档页数:57

中国0~5岁儿童病因不明的急性发热诊断处理指南(解读版):发热的定义和体温的测量发热正常体温在1天中有波动,并随不同年龄和不同体温测量方法(部位和工具)而有所不同。

在研究文献中,有几种不同的发热定义,本文采用的发热定义是指,体温升高>1天中正常体温波动的上限。

目前大多采用直肠温度≥38℃定义为发热。

高热临界值大多设定为39℃或39. 5℃,有的甚至采用40℃。

对于0~3个月的婴儿正常直肠温度为37. 5±0.3℃,直肠温度高于正常值2个标准差(38. 1℃)则为发热,对大龄儿童而言,正常直肠温度为37. 5℃。

体温测量儿童体温测量可通过不同部位、应用不同温度计进行测量。

体温测量部位:口腔、直肠、腋下、额部和耳道。

体温测量仪器:玻璃水银体温计(图1A)、电子体温计 (图1B)、红外线电子耳道体温计(图1C)、红外线测温仪(图1D)和化学标点(相变)[chemical dot(phase-change)]测温额贴(图1E)。

玻璃水银体温计为传统的测量体温工具,但因其易断裂并发生水银泄漏,现已不主张应用于婴幼儿。

国外仅作为发热诊断对照性研究的金标准,国内目前大多采用此方法测量体温。

电子体温计具有测体温准确和快速的优点,在发达国家逐渐取代玻璃水银体温计用于儿童测量体温。

红外线测温仪应用越来越频繁,通过检测体内血管红外辐射估测体内中心温度,通过鼓膜和头皮颞动脉测温,测体温快速,但价格较为昂贵。

红外线电子耳道体温计测量体温偏差较大。

化学标点(相变)测温是通过化学反应的颜色变化来判断体温变化,制作成额贴,国外有化学标点(相变)测温塑料胶棒,可反复使用。

临床问题1 0~5岁儿童不同部位应用不同体温测量工具所测体温的准确性如何?不同部位测温的证据发现有1篇系统综述(Ⅱa)和20项前瞻性研究(2项Ⅰb, 10项Ⅱ和8项Ⅲ),由于文献纳入研究对象的年龄为0~14岁,研究地点和体温测量方法各异,故无法进行Meta分析得出结论。

中国发热指南2016版内容《中国0至5岁儿童病因不明急性发热诊断和处理若干问题循证指南(标准版)》发表于2016年4月。

池州市人民医院新生儿科汪浩文下面摘录一些家长们关心的内容。

1、大多数医学研究采用肛温≥38℃为发热,临床工作中通常采用肛温≥38℃或腋温≥37.5℃定义为发热。

2、急性发热:发热时间≤7天的发热。

3、儿童测量肛温时,电子体温计与水银体温计测量温度差异小;儿童测量腋温时,电子体温计与水银体温计测量温度差异很小。

1篇对135例2月龄至2岁儿童进行477例次体温测量的研究文献表明,肛温电子体温计比水银体温计高0.2℃。

4篇研究文献的Meta分析结果显示,腋温电子体温计与水银体温计相差约0.01℃。

1篇纳入663例新生儿体温测量的研究文献结果显示,腋温电子体温计与水银体温计相差0.01℃。

所以电子体温计是替代水银体温计测量体温的理想工具之一。

(不要纠结于那点差异了,孩子的精神状态比精确的体温数值更重要。

)4、体温高低不一定能表示疾病的严重程度。

(火爸:还是那句话,孩子的精神状态比体温数值更重要。

人体有体温调控机制,不会让体温无限上升,一般会控制在41℃以内。

而41℃以下的发热不会对大脑或其他器官造成直接伤害。

)5、3岁内病因不明急性发热儿童,发热时间≥2天的,泌尿系统感染的风险较高。

对1岁及以内病因不明急性发热儿童推荐常规行尿常规检查。

6、病因不明急性发热新生儿(出生后28天内的婴儿)推荐常规行腰椎穿刺脑脊液检查。

因为新生儿感染局限能力差,颅内感染病死率、致残率高。

7、1~3月龄病因不明急性发热婴儿伴一般状态不佳或实验室指标(尿常规、血常规、CRP或PCT)阳性时推荐常规行腰椎穿刺脑脊液检查。

(火爸:一般听医生的就行,需要做的话医生会要求的。

)8、虽然在对乙酰氨基酚退热基础上联合温水擦浴短时间内退热效果更好些,但会明显增加患儿不适感,所以不推荐使用温水擦浴退热,更不推荐冰水或乙醇(酒精)擦浴方法退热。

中国0-5岁儿童不明急性发热处理指南长安医院儿科曹军一、体温测量:建议采用腋下电子测温计或红外线测温仪,国外不主张用玻璃水银体温计。

二、发热评估:1.发热程度与持续时间不作为严重疾病危险因素。

但当<3月婴儿体温≥38℃或3-6月婴儿体温≥39℃即作为严重细菌感染危险因素之一。

2.常规需测量记录T、HR、R、CRT(毛细血管充盈时间)评估SIRS。

CRT≥3s,需监测血压。

<3月发热根据病情给予三大常规、培养、胸片、CSF检查。

3.降钙素原(PCT)是鉴别病毒和细菌感染的理想指标,优于CRP和WBC计数,临界值为2Mg/L-1三、发热处理1.3月以上儿童体温≥38.5℃和(或)出现明显不适时,可采用退热剂。

3个月以下建议物理降温。

2.最常用退热剂为对乙酰氨基酚和布洛芬,病程<4天,对乙酰氨基酚比布洛芬退热快,但布洛芬作用强而持久。

安乃近与布洛芬退热及持续时间相近,可引起中性粒细胞减少和过敏性休克,美国已不使用。

阿司匹林与它们效果相当,因增加Rege综合征风险,不推荐为退热用,仅作为风湿热、川崎病首选。

尼美舒利效果与之相当,不良反应有低体温、肠出血、肝酶升高,作为退热剂还需进一步研究。

3.避免同时服用多种退热药,严重持续性高热建议布洛芬、对乙酰氨基酚每4小时交替应用,不超过3天。

4.高热时推荐联合应用退热剂与温水擦身;除非临床出现超高热,不推荐使用冰水灌肠。

5.反对使用糖皮质激素作为退热剂。

6.腰穿:<3月婴儿一般情况不佳者,WBC<5x109/L或>15x109/L,尽量争取在抗生素使用前做。

抗炎免疫药一、非甾体抗炎免疫药NSAIDs 具有解热、镇痛、抗炎作用前列腺素(PGs)由环氧酶调节控制,生理性PG是扩张血管改善微循环,调节正常组织细胞生理活动所必需的。

炎症反应对PG大量产生,作为主要炎症介质可扩张血管、促进炎性渗出,增强痛觉阈产生红肿热痛表现。

NSAIDs可抑制环氧酶COX活性,干扰炎症细胞的花生四烯酸代谢,阻止其合成前列腺素,产生抗炎、镇痛作用,而下丘脑体温调节中枢PG减少使外周血管扩张,散热加强,而不抑制产热,不降低正常体温。

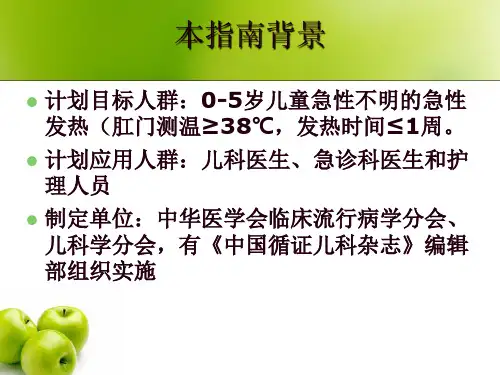

0-5岁儿童病因不明的急性发热诊断处理指南背景•发热是儿童最常见的症状之一,也是最常见的急诊与住院原因•对5岁以下儿童急性发热*的病因判断与治疗有利于降低儿童疾病的发生率和病死率•国内,尚缺乏完整的与儿童发热相关的临床流行病学资料和诊治规范制定指南的目的•2008年11月,在中国循证儿科杂志上发表了《中国0-5岁儿童病因不明的急性发热诊断处理指南》•本指南拟通过制定以临床研究证据为基础的儿童急性发热诊断治疗指南:–有助于早期有效判断发热儿童是否有潜在的、患严重发热性疾病的可能–并就发热的病因诊断、诊断性检查选择和发热处理提出建议指南的目标人群和应用人群•目标人群:5岁以下急性发热儿童(发热≤1周)的发热诊断与疾病鉴别诊断路径•应用人群:为各级儿科医师、急诊科医师和护理人员的发热诊断及常规处理提供循证依据制定单位和人员组成•受中华医学会临床流行病学分会、儿科学分会委托•由《中国循证儿科杂志》编辑部组织实施•中国循证医学中心和复旦大学循证医学中心监制•制定人员:–主要制定人员:•王艺教授复旦大学附属儿科医院•万朝敏教授四川大学华西医学院附属第二医院–部分儿科专家、医生、儿科护理和药剂等相关人员参与制定指南制定方法•文献检索引用的证据均来自于英文和中文有关儿童发热及退热治疗方面的研究文献•检索:OVID 数据库;MEDLINE(1966,1 -2008,8)Embase(1980,1-2008,8)Cochrane 数据库(2004,1-2008,8)National Guideline ClearinghouseSunSearchTRIP万方-数字化期刊全文库中国期刊全文数据库中文生物医学期刊文献数据库(1997年1月到2008年8月)•未包括中医、中药和中西医结合制剂的研究文献•文献评阅:–由2位评价者对纳入的2412文献的阅读标题和摘要,确定入选652文献(篇)阅读全文,并按证据分级原则对文献进行分级(表1),确定最终入选134篇–当2位评价者意见不同时,征询第3位评价者,讨论后确定–本文最后部分列出参考文献149篇证据评价等级–0-5岁儿童病因不明的急性发热诊断处理指南•本指南分为4个部分:–发热及体温测量发热定义•发热是指体温(通常采用肛门测温法)升高超出一天中正常体温波动的上限,肛门测温≥38℃体温测量的方法体温测量建议•玻璃水银体温计或电子体温计检测口腔或肛温经济有效(II)•但水银测温计易断裂,发生水银泄漏,用于婴幼儿应慎重•新生儿可采用腋下电子温度计测体温(IIa)•1个月-5岁儿童可采用腋下电子测温、化学标点测温或红外线测温(III)•前额化学测温方法不可靠,不建议采用(IIa,IIb)发热程度和持续时间•不能以发热程度预测发热病因及疾病严重程度(IIa)•当<3个月的患儿体温≥38℃、~6个月婴儿体温≥39℃时,提示可能存在严重细菌感染(IIb)•发热持续时间不作为预示严重疾病的危险因素(IIb)腋温与肛温•腋温与肛温至少相差0.5℃(II)•耳温与肛温相差0.74-1.34℃(Ib)•前额化学测温与肛温相差1.2℃(III)早期评估与严重疾病预测•询问病史、体格检查,结合临床辅助检查,对疾病进行早期评估和预警•本指南中所指的严重疾病包括:–流行性脑脊髓膜炎–脑膜炎–单纯疱疹脑炎–肺炎–尿路感染–肠炎–化脓性关节炎–川畸病严重细菌感染的症状和体征•严重细菌感染的临床症状和体征:–嗜睡、吸气性凹陷、呼吸频率增快、鼻翼扇动、痰鸣音、湿罗音、肿块>2cm、面色苍白、前囟饱满(IIa)•<6个月的婴儿与严重疾病相关的主要症状:–嗜睡、活动减少、面色苍白、喂养困难、尿量减少、胆汁样呕吐(IIa、IIb)发热患儿的常规评估指标•体温、心率、呼吸频率和毛细血管充盈时间•当出现不能用发热解释的心率增快、毛细血管充盈时间≥3秒,提示存在严重疾病的可能,并需监测血压(II)•发热时出现心率减慢或不齐建议作为严重疾病的预警因素之一(IV)与儿童发热相关的严重疾病和危险因素评估•采用耶鲁观察评分(YOS)和与耶鲁婴幼儿观察评分(YIOS)茨相结合的方法评估,有助于3个月-3岁儿童危重疾病的早期评估和预警(IIa)(见下表)•结合病史询问和体格检查,则能使危重病人的检出增加,YOS的敏感度由86%增至89–93%,阴性预测值由85–97%增至96–98%•对于3个月-3岁YOS评分≥6分的儿童,其发生细菌感染阴性预测值(NPV)为97.4% •当YOS评分为10分、~15分和>15分时,严重疾病发生率分别为2.7%,26%和92.3%•病人情况应不断评估,根据单一结论正常并不能完全排除严重疾病的可能性耶鲁婴儿观察评分(YIOS)根据评分等级对临床表现进行预警分级•建议对不同等级采取相应的实验室检查和重复评估(见下表)–黄色警戒在内包括症状、体征再次评估时间为3h(IV)–橙色色警戒在内包括症状、体征再次评估时间为1h (IV)–不存在黄色和橙色预警因素情况下再次观测体温时间为4h (IV)儿童发热临床评估预警分级与诊断建议常见重症疾病的相关症状和体征实验室检查•血白细胞计数(WBC):–细菌性感染时WBC的临界阈值为<5×109/L或>15 -17.1×109/L)–敏感度(SEN):20-76%,特异度(SPE):58%-100% ,RR=1.5–5.56(III)•中性粒细胞绝对计数–在甄别细菌感染与病毒感染中的诊断价值–其临界阈值分别为9.6×109/L ~10.6×109/L–敏感度:50-71%,特异度:76-83%,RR=1.5–6.4(II)•尿液检查:包括尿常规和尿培养•血培养:建议不同部位采血,避免假阳性实验室检查(续)•CRP:–对于≤1岁的婴儿而言,CRP值为40 mg/L的敏感度与特异度分别95%和86%,RR=31.5(II)–在>1岁的儿童中敏感度和特异度为80%-59%,RR=4.0–CRP提示严重细菌感染的验后概率为•CRP < 40 mg/L时为10% ;CRP > 100 mg/L时为86%•降钙素原(PCT)–>3个月患儿的全身炎症反应综合征(SIRS)和脑膜炎,PCT优于CRP和血WBC计数–在发热起病12h内预测细菌感染优于CRP(Ia)–PCT也是鉴别病毒感染和细菌感染的理想指标,临界值为2 µg/L(Ia)•儿童发热期间CRP、PCT重复检测时间为专家意见,认识不一致,差别很大,但间隔3d 为相对多数(IV)腰椎穿刺检查•尽量争取在抗生素使用之前行腰椎穿刺检查•腰椎穿刺检查适用于:–新生儿–1~3个月婴幼儿一般情况不佳者–1~3个月婴幼儿WBC<5×109/L或>15 ×109/L对于<3个月的发热患儿的临床评估建议(Ia)•进行血常规、血培养和CRP检查•尿常规用于除外泌尿道感染•对有呼吸道症状和体征者进行X线胸片检查•腹泻患儿行常规及粪培养0-5岁儿童病因不明的急性发热诊断处理指南•本指南分为4个部分:–发热及体温测量–临床评估•发热患儿的常规临床评估•严重疾病的预警分级•对于<3个月的发热患儿的临床评估建议–急性发热的退热处理3个月以上儿童常用退热剂及其剂量•对乙酰氨基酚与布洛芬为患儿常用退热剂,体温≥38.5℃和(或)出现明显不适时,建议采用退热剂退热治疗(IV)•3个月以上儿童常用退热剂剂量:–对乙酰氨基酚:10-15 mg/kg (每次<600mg),口服,间隔时间≥4h,每天最多4次(最大剂量为2.4g/d)(IIa)。