病理生理学-DIC(弥散性血管内凝血)

- 格式:doc

- 大小:397.25 KB

- 文档页数:20

弥散性血管内凝血名词解释弥散性血管内凝血(DisseminatedIntravascularCoagulation,称DIC)是一种临床表现复杂的全身疾病,是一种伴随有炎症反应、凝血活动异常、血浆凝固因子酶精确调节缺乏的严重的多系统发病,也是一种引起血小板表面抗原改变,危害严重的慢性血液凝结病。

弥散性血管内凝血可由炎症性反应引发,可分为原发性和继发性两种。

原发性DIC是指由原发病及其病理生理机制所引起的DIC,是一种系统性反应,通常伴随有肿瘤、感染、烧伤、血液病等引起凝血活动和血浆凝固因子酶水平异常,继发性DIC是指通过药物、毒素等引起凝血活动增加、血浆凝固因子酶缺乏的DIC。

弥散性血管内凝血的诊断共有三大项:首先,血液常规检查,包括血常规、血球计数和血小板表面抗原改变,可以表现出血小板、红细胞和血浆凝固因子水平的异常;其次,凝血因子活动检查,凝血因子活动检查可以发现凝血因子的活性水平异常;最后,血浆凝固检查,血浆凝固检查可以表现出血浆凝固因子酶水平的异常。

弥散性血管内凝血的治疗有多种,一种是抗凝治疗。

抗凝治疗的目的是通过抑制凝血活动异常来减少血小板表面抗原改变,降低凝血活酶缺乏,从而改善患者的症状。

常用药物有抗凝药物、抗血小板药物等;另外一种是炎症性反应控制。

炎症性反应控制是指减少炎性因子对凝血活动和血浆凝固因子酶缺乏的影响,使血浆凝固因子水平增加,缓解患者的症状。

常用药物有抗生素、抗炎药物和免疫抑制剂等;再者,激活血浆凝固因子的治疗,目的是激活血浆凝固因子,减少凝血活动异常,促进血液凝结过程,从而改善患者的症状。

常用药物有活血药物、活化的血浆凝固因子和凝血酶抑制剂等。

总之,弥散性血内凝血是一种复杂的全身疾病,虽然现在有多种治疗方法,但还是要充分了解病因,以及正确使用药物,积极治疗原发病,才能取得良好的疗效。

此外,要注意饮食营养,以及规律生活,努力改善患者的生活质量,延缓病情的发展。

dic凝血机制引言:凝血是机体为了止血和修复受损血管而进行的一系列生理反应。

凝血机制是一个复杂但精确的过程,涉及多种细胞和分子的相互作用。

本文将介绍DIC(弥散性血管内凝血)凝血机制,详细探讨其发生机制和病理生理学。

一、DIC的定义和发生机制DIC是一种病理性凝血过程,其特征是在全身范围内引起凝血功能亢进,导致血液内大量的血小板和凝血因子消耗,形成微血栓和纤维蛋白附着于受损血管壁。

DIC的发生机制可以分为两个阶段:触发因子的释放和凝血途径的激活。

1. 触发因子的释放:DIC的触发因子可以是细菌感染、外伤、恶性肿瘤、妊娠并发症等。

这些因子会激活内源性凝血途径和炎症反应,导致细胞因子和凝血因子的释放。

2. 凝血途径的激活:DIC的发生与凝血途径的激活密切相关。

激活内源性凝血途径会导致血小板活化和炎症反应,进而引发凝血级联反应。

这种反应会释放凝血酶,并激活纤维蛋白形成,最终导致血液凝结。

二、DIC的病理生理学DIC的病理生理学主要表现为凝血过程的亢进和纤维蛋白溶解的增加。

1. 凝血过程的亢进:DIC会导致血小板和凝血因子的消耗,使得凝血时间缩短,血液在体外形成血栓的速度加快。

此外,激活的凝血因子可能会引起微血栓的形成,进一步导致血液循环障碍。

2. 纤维蛋白溶解的增加:活化的凝血因子会激活纤维蛋白溶解系统,促使纤维蛋白的溶解。

这会导致纤维蛋白附着于受损血管壁,形成纤维蛋白栓子。

纤维蛋白栓子的形成进一步加重了血液循环的障碍。

三、DIC的临床表现DIC的临床表现多样,取决于DIC的原发病和病程。

常见的症状包括出血、血栓形成、器官功能衰竭等。

1. 出血:DIC患者常常出现皮肤和黏膜的出血,如鼻出血、牙龈出血、皮下瘀斑等。

这是由于凝血因子和血小板的消耗导致凝血功能障碍。

2. 血栓形成:DIC患者也可能出现血栓形成的症状,如肢体肿胀、疼痛,甚至卒中或肺栓塞。

这是由于血小板活化和纤维蛋白栓子的形成导致血液循环障碍。

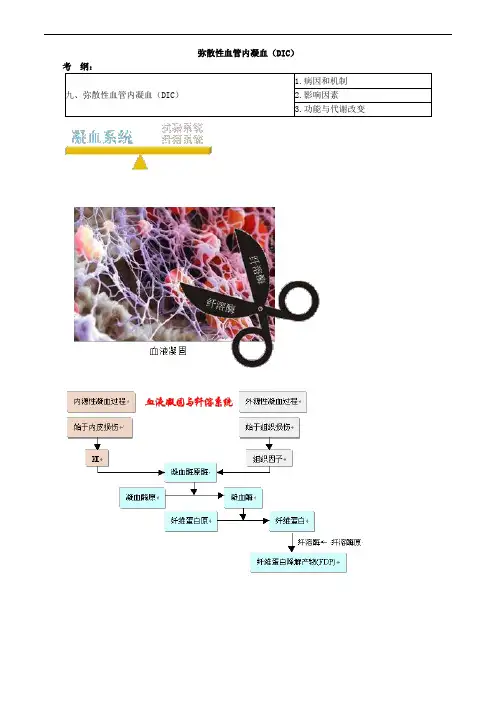

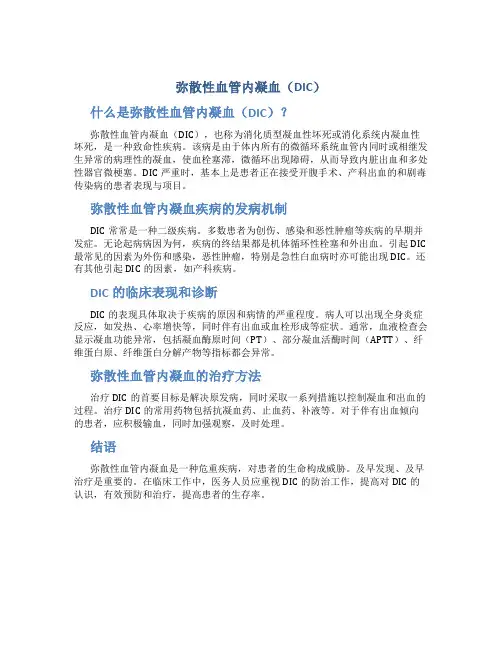

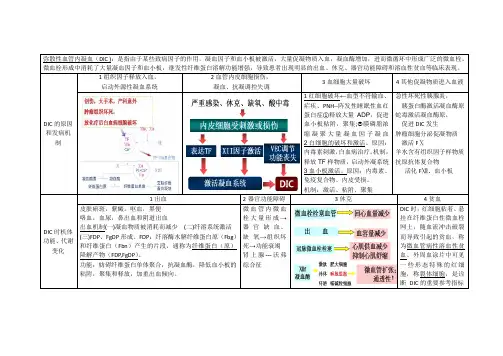

弥散性血管内凝血(DIC)考纲:九、弥散性血管内凝血(DIC)1.病因和机制2.影响因素3.功能与代谢改变一、定义弥散性血管内凝血(DIC)——是指在某些致病因子的作用下,大量促凝物质入血,凝血因子和血小板被激活,使凝血酶增多,微循环中形成广泛的微血栓(高凝状态),继而因凝血因子和血小板大量消耗和继发性纤维蛋白溶解功能增强(低凝状态),机体出现以止、凝血功能障碍为特征的病理生理过程。

主要临床表现为出血、休克、器官功能障碍和微血管病性溶血性贫血等,是一种危重的综合征。

二、病因三、发病机制(一)DIC的发生1.组织损伤——组织因子(TF)释放,外源性凝血系统激活,启动凝血过程。

富含TF的组织有前列腺、肝、脑、肺、胰等2.血管内皮细胞损伤——凝血、抗凝调控失调3.血细胞破坏(1)红细胞大量破坏(2)白细胞的破坏或激活(3)血小板被激活4.促凝物质进入血液如:急性坏死性胰腺炎时,大量胰蛋白酶入血、蛇毒,如锯鳞蝰蛇毒、肿瘤细胞、羊水……组织损伤后导致DIC的机制主要是A.PC——蛋白酶C——抗凝物质B.AT- Ⅲ——抗凝血酶Ⅲ——抗凝物质C.肝素——抗凝物质D.TFPI——组织因子途径抑制物——抗凝物质E.TF——组织因子——启动外源性凝血途径『正确答案』E引起DIC的常见原因不包括A.恶性肿瘤B.严重创伤C.严重感染D.异型输血E.蛇咬伤中毒『正确答案』E(二)DIC的发展发生机制主要表现实验室检查高凝期凝血系统激活→凝血酶↑→微血栓血液处于高凝状态·凝血时间↓·血小板粘附性↑消耗性低凝期凝血因子和血小板因消耗而减少血液处于低凝状态,有出血表现·血小板计数↓·凝血酶原时间↓·纤维蛋白原含量↓·出血时间↑·凝血时间↑继发纤溶亢进期纤溶系统激活→产生大量纤溶酶;→纤维蛋白(原)降解产物形成明显出血·FDP↑·凝血酶时间↑·3P试验(+)DIC时,血液凝固性表现为A.凝固性增高B.凝固性降低C.凝固性先增高后降低D.凝固性先降低后增高E.凝固性无变化『正确答案』C急性DIC过程中,各种凝血因子均减少,其中减少最为明显的是A.纤维蛋白原B.凝血酶原C.Ca2+D.FⅫE.FⅤ『正确答案』A四、影响因素——DIC诱因(一)单核吞噬细胞系统功能受损(二)肝功能严重障碍(三)血液高凝状态(四)微循环障碍(五)医源性因素(一)单核吞噬细胞系统功能受损>>生理作用:单核吞噬细胞系统具有吞噬功能,也可清除纤溶酶、纤维蛋白降解产物(FDP)等。

弥散性血管内凝血名词解释弥散性血管内凝血(DIC)是一种严重的血液凝血异常疾病,通常伴随其他疾病或病理状态发生。

DIC的特点是血液中形成过多的血栓,导致血管内凝血,同时破坏了正常的凝血功能,导致出血。

以下是DIC中常见的一些术语和相关概念的解释:1. 弥散性血管内凝血:指在全身多个部位和器官血管内同时发生的血液凝块形成。

2. 血液凝块:由纤维蛋白或血小板等血液成分聚集后形成的团块。

在DIC中,凝块通常形成在微血管中。

3. 凝血因子:参与血液凝块形成的一系列蛋白质,包括纤维蛋白原、血小板、凝血酶原等。

4. 凝血活酶:凝血因子在一系列酶的催化下形成的活性物质,可以将纤维蛋白原转化为纤维蛋白,从而促进血液凝块形成。

5. 纤维蛋白溶解系统:通过降解纤维蛋白,使已形成的血液凝块溶解的系统。

在DIC中,纤维蛋白溶解系统被抑制,导致血液凝块难以溶解。

6. 纤维蛋白:一种存在于血液中的蛋白质,是血液凝块的主要成分。

7. 纤维蛋白溶酶原激活物:通过酶的作用将纤维蛋白溶酶原转化为纤维蛋白溶酶,进而使纤维蛋白溶解的物质。

8. 凝血酶:酶促使纤维蛋白原转化为纤维蛋白的凝血因子。

9. FDP:纤维蛋白降解产物,指纤维蛋白溶解过程中产生的一类分解产物。

在DIC中,FDP的水平升高,常被用作DIC的诊断指标之一。

10. 抗凝系统:通过抑制凝血物质的生成和活性,维持血液的正常流动状态的一系列物质和机制。

在DIC中,抗凝系统发生功能障碍,使凝血过程过度活跃。

11. 血栓溶酶系统:通过降解血栓物质,溶解血栓的系统。

在DIC中,由于纤维蛋白溶解系统受抑制,血栓溶酶系统也受到影响,导致血栓难以溶解。

总之,弥散性血管内凝血是一种严重的血液凝块形成和溶解失衡的疾病,需要及时诊断和治疗以避免严重的并发症。

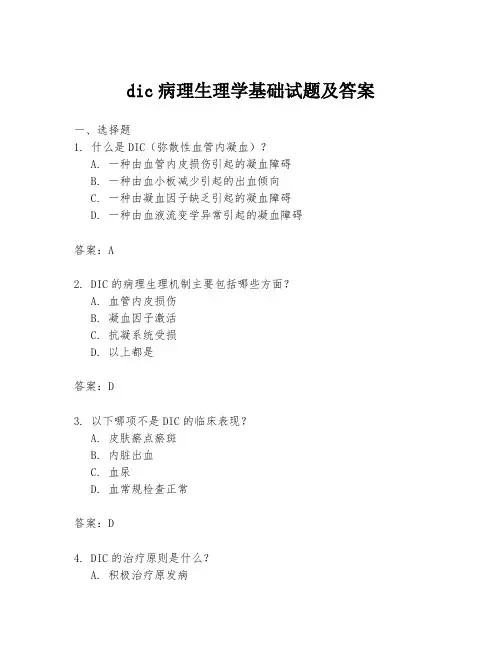

弥散性血管内凝血(DIC)什么是弥散性血管内凝血(DIC)?弥散性血管内凝血(DIC),也称为消化质型凝血性坏死或消化系统内凝血性坏死,是一种致命性疾病。

该病是由于体内所有的微循环系统血管内同时或相继发生异常的病理性的凝血,使血栓塞滞,微循环出现障碍,从而导致内脏出血和多处性器官微梗塞。

DIC严重时,基本上是患者正在接受开腹手术、产科出血的和剧毒传染病的患者表现与项目。

弥散性血管内凝血疾病的发病机制DIC常常是一种二级疾病。

多数患者为创伤、感染和恶性肿瘤等疾病的早期并发症。

无论起病病因为何,疾病的终结果都是机体循环性栓塞和外出血。

引起DIC 最常见的因素为外伤和感染,恶性肿瘤,特别是急性白血病时亦可能出现DIC。

还有其他引起DIC的因素,如产科疾病。

DIC的临床表现和诊断DIC的表现具体取决于疾病的原因和病情的严重程度。

病人可以出现全身炎症反应,如发热、心率增快等,同时伴有出血或血栓形成等症状。

通常,血液检查会显示凝血功能异常,包括凝血酶原时间(PT)、部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原、纤维蛋白分解产物等指标都会异常。

弥散性血管内凝血的治疗方法治疗DIC的首要目标是解决原发病,同时采取一系列措施以控制凝血和出血的过程。

治疗DIC的常用药物包括抗凝血药、止血药、补液等。

对于伴有出血倾向的患者,应积极输血,同时加强观察,及时处理。

结语弥散性血管内凝血是一种危重疾病,对患者的生命构成威胁。

及早发现、及早治疗是重要的。

在临床工作中,医务人员应重视DIC的防治工作,提高对DIC的认识,有效预防和治疗,提高患者的生存率。

dic病理生理学基础试题及答案一、选择题1. 什么是DIC(弥散性血管内凝血)?A. 一种由血管内皮损伤引起的凝血障碍B. 一种由血小板减少引起的出血倾向C. 一种由凝血因子缺乏引起的凝血障碍D. 一种由血液流变学异常引起的凝血障碍答案:A2. DIC的病理生理机制主要包括哪些方面?A. 血管内皮损伤B. 凝血因子激活C. 抗凝系统受损D. 以上都是答案:D3. 以下哪项不是DIC的临床表现?A. 皮肤瘀点瘀斑B. 内脏出血C. 血尿D. 血常规检查正常答案:D4. DIC的治疗原则是什么?A. 积极治疗原发病B. 补充凝血因子C. 抗凝治疗D. 以上都是答案:D5. 以下哪项是DIC的实验室检查指标?A. 纤维蛋白原水平升高B. D-二聚体水平升高C. 血小板计数正常D. 凝血酶原时间(PT)缩短答案:B二、简答题1. 请简述DIC的病因有哪些?答案:DIC的病因主要包括感染性疾病(如败血症)、恶性肿瘤、创伤与手术、产科并发症、药物或毒素等。

2. 请简述DIC的临床表现特点。

答案:DIC的临床表现特点包括皮肤瘀点瘀斑、内脏出血(如消化道出血、肺出血等)、血尿、休克等。

三、论述题1. 论述DIC的诊断标准和鉴别诊断。

答案:DIC的诊断标准主要包括临床表现、实验室检查(如血小板计数下降、D-二聚体水平升高、纤维蛋白原水平下降等)和病理学检查。

鉴别诊断需要排除其他原因引起的出血性疾病,如血小板减少性紫癜、凝血因子缺乏症等。

2. 论述DIC的治疗措施。

答案:DIC的治疗措施包括积极治疗原发病、补充凝血因子、抗凝治疗、输血治疗等。

具体治疗方案需要根据患者的具体情况制定。

结束语:通过本试题的学习和练习,希望能够帮助大家更好地理解DIC的病理生理学基础,掌握其诊断和治疗原则,提高临床诊治能力。

弥散性血管内凝血(DIC ):是指由于某些致病因子的作用,凝血因子和血小板被激活,大量促凝物质入血,凝血酶增加,进而微循环中形成广泛的微血栓。

微血栓形成中消耗了大量凝血因子和血小板,继发性纤维蛋白溶解功能增强,导致患者出现明显的出血、休克、器官功能障碍和溶血性贫血等临床表现。

DIC的原因和发病机制1组织因子释放入血,启动外源性凝血系统2血管内皮细胞损伤,凝血、抗凝调控失调3血细胞大量破坏4其他促凝物质进入血液1红细胞破坏←血型不符输血、疟疾、PNH--阵发性睡眠性血红蛋白症①释放大量ADP,促进血小板粘附,聚集; 膜磷脂浓缩凝聚大量凝血因子凝血2白细胞的破坏和激活。

原因:内毒素刺激,白血病治疗。

机制:释放TF样物质,启动外凝系统3血小板激活。

原因:内毒素、免疫复合物、内皮受损。

机制:激活、粘附、聚集急性坏死性胰腺炎,胰蛋白酶激活凝血酶原蛇毒激活凝血酶原,促进DIC发生肿瘤细胞分泌促凝物质激活FⅩ羊水含有组织因子样物质抗原抗体复合物活化FⅫ、血小板DIC时机体功能、代谢变化1出血2器官功能障碍3休克4贫血皮肤瘀斑,紫癜。

呕血,黑便咯血,血尿,鼻出血和阴道出血出血机制(一)凝血物质被消耗而减少(二)纤溶系统激活(三)FDP、FgDP形成。

FDP:纤溶酶水解纤维蛋白原(Fbg)和纤维蛋白(Fbn)产生的片段,通称为纤维蛋白(原)降解产物(FDP,FgDP)。

功能:妨碍纤维蛋白单体聚合,抗凝血酶,降低血小板的粘附,聚集和释放,加重出血倾向。

微血管内微血栓大量形成→器官缺血、缺氧→组织坏死→功能衰竭肾上腺---沃弗综合征DIC时,红细胞粘着、悬挂在纤维蛋白性微血栓网上,随血流冲击破裂而导致引起的贫血,称为微血管病性溶血性贫血。

外周血涂片中可见一些形态特殊的红细胞,称裂体细胞,是诊断DIC的重要参考指标。

病理生理学教案首页授课时间:2004年11月教案完成时间2004年7月第九章凝血与抗凝血平衡紊乱(coagulation and anti-coagulation disturbance)介绍本章的授课思路、框架和重点、难点内容。

展示2个病例(Waterhouse-Friderichsen syndrome和产科意外)。

这是一个暴发性流脑引起的DIC病例:发绀、全身瘀斑、弛张热、血压下降(40mmHg,休克),外周血PMN上升,吞噬脑膜炎双球菌,肾上腺出血。

这种病称为华佛氏综合征,Waterhouse-Friderichsen syndrome,是由脑膜炎双球菌引起败血症休克时,表现肾上腺皮质出血及肾衰所致的临床综合征,皮肤有大片瘀斑,本质是DIC。

产科意外病例:这是2004年某医院产科遇到的病例,某女,29岁,因停经38周,阴道见红2小时,于2004年8月21日12Am入院,体温、脉搏、呼吸、血压正常。

产科检查:宫高33cm,腹围87cm, ROT已入盆,胎心132次/min。

住院情况:产妇于8月22日凌晨1:00/AM开始腹痛,4:00/AM,阵发痛加剧送入产房待产。

6:30AM产妇出现阴道流血,胎心减慢到50-70次/min。

怀疑胎盘早剥、胎儿宫内窘迫。

经家属同意,7:20AM入手术室抢救,行剖腹产,术中发现,有子宫不完全破裂,腹腔积血300ml,血尿100ml,胎儿娩出已死,产妇术中情况一直不好,9:50AM 行子宫全切,血压仍不稳,11AM紧急抽血化验,PT>60sec,pt 8万/mm3,TT>60sec,Fbg<100mg/dl,3P试验阳性。

经紧急会诊,全力抢救,输全血13个,但血压仍进行性下降,中午12点心跳呼吸停止,继续抢救1小时无效死亡。

问:病人为什么死亡根据PT↑、pt↓、Fbg↓、TT↑、3P试验阳性,可确诊发生了DIC。

从这些病例可知,DIC是临床上常见的危重病症,内外科、产科比较常见,特别是孕妇生产时(剖腹产),极易引起DIC。

dic病理生理学试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. DIC(弥散性血管内凝血)的主要病理生理机制是:A. 血小板减少B. 凝血因子消耗C. 纤维蛋白降解产物积累D. 血管内皮损伤2. 以下哪项不是DIC的临床表现?A. 皮肤瘀点B. 休克C. 出血倾向D. 贫血3. DIC的诊断依据不包括:A. 血小板计数B. 纤维蛋白原水平C. 凝血酶原时间D. 血红蛋白浓度4. 以下哪种情况最可能诱发DIC?A. 轻微外伤B. 严重感染C. 轻度脱水D. 轻度贫血5. 治疗DIC时,以下哪项措施是错误的?A. 补充凝血因子B. 抗凝治疗C. 补充血小板D. 去除诱因6. 以下哪项不是DIC的实验室检查指标?A. D-二聚体B. 纤维蛋白降解产物C. 凝血酶原时间D. 白细胞计数7. DIC的预防措施包括:A. 避免使用抗凝药物B. 及时处理感染C. 避免创伤D. 定期输血8. 以下哪项是DIC的并发症?A. 急性肾衰竭B. 急性肝炎C. 急性胰腺炎D. 急性心肌炎9. 以下哪种药物可用于治疗DIC?A. 阿司匹林B. 肝素C. 布洛芬D. 地塞米松10. 以下哪项不是DIC的高危人群?A. 严重感染患者B. 恶性肿瘤患者C. 孕妇D. 健康成年人答案:1. D2. D3. D4. B5. A6. D7. A8. A9. B 10. D二、简答题(每题5分,共10分)1. 简述DIC的病理生理过程。

答案:DIC的病理生理过程主要包括:血管内皮损伤导致血管内凝血激活,凝血因子和血小板的消耗,以及纤维蛋白的形成和降解。

这些因素相互作用,导致全身性微血管血栓形成和出血倾向。

2. DIC的治疗原则是什么?答案:DIC的治疗原则包括:去除诱因,补充凝血因子和血小板,抗凝治疗,以及对症治疗。

治疗过程中应密切监测患者的凝血功能和病情变化。

结束语:通过上述试题及答案,我们对DIC的病理生理学有了更深入的了解。

希望这些知识点能够帮助大家更好地掌握DIC的诊断和治疗。

影响DIC发生发展的因素(1)单核-吞噬细胞系统功能受损:单核-吞噬细胞系统具有清除循环血液中的凝血酶、纤维蛋白及内毒素的作用,可抑制血栓形成;当单核-吞噬细胞系统功能损伤时,会导致机体凝血功能紊乱而易发生DIC(2)肝功能障碍:正常肝细胞能合成多种血浆凝血因子及抗凝物质,也能清除激活的凝血因子和纤溶物质,在凝血和抗凝血的平衡中发挥重要的调节作用。

当肝功能严重障碍时,患者体内的凝血和纤溶过程紊乱,极易发生DIC。

(3)血液高凝状态:血液中凝血物质和血小板数目增多,血液呈高凝状态,可见于妊娠妇女。

缺氧及酸中毒:通过损伤血管内皮,启动内源性凝血系统,也可以损伤血小板及红细胞,促进凝血物质释放。

(4)微循环障碍:正常血液流速较快,能将血浆中出现的少量活化的凝血因子及微小的纤维蛋白凝块稀释并运走;若微循环血流缓慢,血小板和红细胞易聚集,加速微血栓形成[3]。

分类根据病情进展速度,DIC可分为急性、亚急性和慢性。

临床表现DIC的临床表现复杂多样,与基础疾病有关。

但主要表现是出血、休克、器官功能障碍和贫血。

微血栓形成及缺血性组织坏死小动脉、毛细血管或小静脉内血栓可引起各种器官微血栓阻塞,导致器官灌注不足而发生功能障碍,严重者甚至发生衰竭。

引起缺血坏死。

皮肤末端小动脉阻塞时出血性死斑。

暴发型则表现为手指或足趾坏疽。

肾脏受累肾皮质坏死引起血尿、少尿甚至无尿,继发肾小管坏死,肾功能进一步受损。

肺间质岀血对呼吸功能影响,伴有不同程度的低氧血症。

胃及十二指肠黏膜下坏死可产生浅表性溃疡,导致消化道出血。

患者可出现肝细胞性黄疸,长期存在感染和低血压常使肝损害进一步加重。

肾上腺皮质出血及坏死造成急性肾上腺皮质功能衰竭,称为华-佛综合征(Waterhouse-Friderichsen syndrome);垂体微血栓引起的垂体出血、坏死,导致垂体功能衰竭,即席汉综合征(Sheehan syndrome)。

出血症状出血是DIC最初及最常见的临床表现,患者可有多部位出血倾向,最常见出血部位是皮肤,其次为肾、黏膜、胃肠道,表现为皮肤瘀斑、紫癜、咯血、消化道出血等。

一、单选题1、DIC患者出血最重要的原因是()。

A.纤溶活性降低B.肝脏合成凝血因子障碍C.血小板生成减少D.凝血物质被大量消耗正确答案:D解析:DIC发生过程中,随着凝血系统的活化和微血栓形成,凝血因子和血小板被大量消耗,导致机体出血;继发性纤溶功能的增强进一步导致凝血因子减少。

凝血物质的大量消耗是患者出血最重要的原因。

2、DIC导致的贫血主要由于()。

A.机体铁元素代谢障碍B.大量失血C.骨髓中红细胞生成障碍D.红细胞受到机械损伤、溶血正确答案:D解析:DIC导致的贫血主要由于微血管内纤维蛋白活化聚集,形成网状,扣留通过微循环的红细胞,导致红细胞机械损伤、破裂,产生微血管病性溶血性贫血。

3、导致DIC时器官功能障碍的最重要的原因是()。

A.微血栓导致组织缺血缺氧B.出血C.严重感染D.炎性因子大量释放正确答案:A解析:A、DIC时由于微血管中形成广泛性微血栓,导致组织器官的微循环障碍,组织细胞缺血缺氧,最终出现器官功能障碍。

4、纤维蛋白降解产物的作用不包括()。

A.拮抗凝血酶B.抑制纤维蛋白聚集C.促进骨髓生成血小板D.抑制血小板聚集正确答案:C解析:纤维蛋白降解产物具有强大的抗凝作用,包括抑制血小板的粘附、聚集、活化,抑制众多凝血因子的活性。

5、DIC导致机体发生休克的机制不包括()。

A.出血B.组胺等导致血管强烈收缩C.心肌收缩和舒张功能降低D.机体有效循环血量降低正确答案:B解析:机体有效循环血量降低是休克发生的中心环节。

DIC时,出血和血管损伤导致机体血容量减少,微循环中的广泛性微血栓可导致心肌缺血缺氧,心脏泵功能降低,缓激肽等还可导致微血管广泛舒张,以上因素均可导致机体有效循环血量降低。

二、判断题1、止血药对DIC时患者的出血效果一般较好。

()正确答案:×解析:DIC患者出血时,一般止血药的效果差。

2、DIC患者出血常为隐匿性,不会发生大出血。

()正确答案:×解析:DIC患者的出血可较隐匿,但亦可发生腔道、脏器的大出血。

病理生理学教案首页授课时间:2004年11月教案完成时间2004年7月第九章凝血与抗凝血平衡紊乱(coagulation and anti-coagulation disturbance)介绍本章的授课思路、框架和重点、难点内容。

展示2个病例(Waterhouse-Friderichsen syndrome和产科意外)。

这是一个暴发性流脑引起的DIC病例:发绀、全身瘀斑、弛张热、血压下降(40mmHg,休克),外周血PMN上升,吞噬脑膜炎双球菌,肾上腺出血。

这种病称为华佛氏综合征,Waterhouse-Friderichsen syndrome,是由脑膜炎双球菌引起败血症休克时,表现肾上腺皮质出血及肾衰所致的临床综合征,皮肤有大片瘀斑,本质是DIC。

产科意外病例:这是2004年某医院产科遇到的病例,某女,29岁,因停经38周,阴道见红2小时,于2004年8月21日12Am入院,体温、脉搏、呼吸、血压正常。

产科检查:宫高33cm,腹围87cm, ROT已入盆,胎心132次/min。

住院情况:产妇于8月22日凌晨1:00/AM开始腹痛,4:00/AM,阵发痛加剧送入产房待产。

6:30AM产妇出现阴道流血,胎心减慢到50-70次/min。

怀疑胎盘早剥、胎儿宫内窘迫。

经家属同意,7:20AM入手术室抢救,行剖腹产,术中发现,有子宫不完全破裂,腹腔积血300ml,血尿100ml,胎儿娩出已死,产妇术中情况一直不好,9:50AM行子宫全切,血压仍不稳,11AM 紧急抽血化验,PT>60sec,pt 8万/mm3,TT>60sec,Fbg<100mg/dl,3P试验阳性。

经紧急会诊,全力抢救,输全血13个,但血压仍进行性下降,中午12点心跳呼吸停止,继续抢救1小时无效死亡。

问:病人为什么死亡?根据PT↑、pt↓、Fbg↓、TT↑、3P试验阳性,可确诊发生了DIC。

从这些病例可知,DIC是临床上常见的危重病症,内外科、产科比较常见,特别是孕妇生产时(剖腹产),极易引起DIC。

WHY?因为孕妇血液处于高凝状态,消耗了大量凝血因子,一旦发生组织损伤,就会出血不止。

当然,正常产妇还是少见的,主要见于流产、妊娠中毒症、子宫破裂、宫内死胎等产科疾病。

此外,感染性疾病(败血症、流行性出血热等),肿瘤(子宫颈癌、肾癌等)及严重创伤及大手术(挤压综合征、大面积烧伤、脏器大手术等)都可引起DIC 的发生。

DIC一旦发生,病情迅速恶化,死亡率高达80-90%。

为了让大家能正确理解DIC,我们先复习正常的凝血与抗凝血平衡。

第一节正常机体凝血与抗凝血的平衡(normal coagulation-anticoagulation homeostasis)一、凝血系统我们在学生理时已学过。

下面和同学们一起简单复习一下。

正常的凝血过程,大概可分为三个阶段:第一阶段:凝血酶原激活物的形成(Ⅹ→Ⅹa);第二阶段:凝血酶原转变为凝血酶(Ⅱ→Ⅱa);第三阶段:纤维蛋白原转变为纤维蛋白(Fbg→FM→Fbn)。

凝血酶原激活物(Ⅹa、Va 、Ca2+、PF3)的形成(Ⅹ→Ⅹa),要通过内源性和外源性两条途径来完成。

过去一直认为凝血酶原激活酶物的形成是由内源性凝血系统启动为主的过程,现在认为外源性凝血系统启动是主要的。

因此,组织因子(TF)的作用越来越受到重视,认为TF 才是凝血系统激活最重要的生理性启动因子。

1. 外凝途径激活:感染、手术、创伤等,使TF入血,TF+VⅡa和Ca2+形成复合物↓,使Ⅹ→Ⅹa,这是传统通路。

另外还有选择通路,TF-VⅡa-Ca2+复合物可激活Ⅸ,而启动凝血,见上图。

2. 内凝途径激活:是指完全依赖血浆凝血因子,逐步使Ⅹ因子激活的过程,比如,我们抽血放入试管内,如不放抗凝剂,血液就会凝固,就是内凝途径激活,血管内膜损伤,暴露胶原纤维,使Ⅻ→Ⅻa。

此外,还与血浆激肽释放酶原(PK)的作用有关,主要是形成激肽释放酶原-高分子激肽原HK-Ⅻa复合物。

Ⅻa激活Ⅺ→Ⅺa,在Ca2+参与下,Ⅸ→Ⅸa形成复合物(Ⅸa、Ⅷa、PL+Ca2+),使Ⅹ→Ⅹa(见上图)。

3. 共同凝血途径:无论内凝途径还是外凝途径,在Ⅹ因子活化后,便形成凝血酶原激活物,使Ⅱ→Ⅱa,进而使纤维蛋白形成。

这就是正常的凝血过程,形成一个凝血瀑布反应。

请问,机体存在这个凝血过程,但机体血管内的血液并不凝固,而是川流不息,WHY?因为机体还存在抗凝系统和纤溶系统。

二、抗凝系统包括细胞抗凝和体液抗凝。

细胞抗凝:单核吞噬C和肝C,可清除促凝物质,吞噬凝血因子。

体液抗凝:指血液中的抗凝物质(包括组织因子途径抑制物(TFPI),抗凝血酶(ATⅢ)、肝素、蛋白C(PC)蛋白S等。

1. 蛋白C(protein C)为主体的蛋白酶类凝血抑制机制:蛋白C,在肝脏合成,以酶原形式存在。

血栓调节蛋白(thrombomodulin ,TM)是凝血酶受体之一。

二者结合后降低凝血酶的凝血活性,增强激活蛋白C的作用(形成APC)使凝血酶由促凝转向抗凝。

蛋白C经凝血酶作用而被有限水解后即具有活性。

活化蛋白C(APC)在蛋白S的协助下,使凝血因子Va, Ⅷa失活;并限制Xa与pt结合;促t-PA, u-PA释放而促纤溶。

动物实验证明,APC可防治大肠杆菌诱发的DIC。

2. 抗凝血酶III(antithrombin III, AT-III):肝细胞、VEC合成, 主要作用:① 与凝血酶结合成复合物,使凝血酶灭活;② 灭活凝血因子Xa、XIa、XIIa和 VIIa;③ 能抑制因子Xa所致的血小板聚集反应。

AT-Ⅲ, HC-Ⅱ,α2-巨球蛋白等,都属丝氨酸蛋白酶抑制物家族,可封闭许多凝血因子(Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ)的丝氨酸活性中心,故具抗凝作用。

AT-Ⅲ分子异常,可引起血栓病。

3. 组织因子途径抑制物(TFPI)由VEC产生,主要作用是抑制Xa、VIIa 。

给动物TFPI,可防止TF和大肠杆菌引起的DIC。

4.肝素:由肥大细胞产生, 可增强AT-Ⅲ,HC-Ⅱ活性,促TFPI释放。

三、纤溶系统它是由纤溶酶原活化素、纤溶酶原激活物抑制物、纤溶酶原、纤溶酶、纤维蛋白原、纤维蛋白及纤维蛋白降解产物(FDP)组成。

正常的纤溶过程,可分为两个阶段:1.纤溶酶原的激活外激活途径:纤溶酶原活化素组织型PA(plasminogen activators, t-PA),尿激酶型PA(u-PA)内激活途径:Ⅻa、Ⅺa、Ⅱa2.纤维蛋白的降解:四、凝血与抗凝血平衡的调节(一)VEC的调节(双重作用)1. VEC的抗凝作用:物理屏障,抑制pt活化聚集;产生和吸附抗凝物质如TFPI、AT-Ⅲ和TM。

2. VEC的促凝作用:产生吸附凝血物质,分泌粘附分子(FN、ICAM-1)。

3. VEC对纤溶的作用;促纤溶(t-PA),抑纤溶(PAI, plasminogen activator inhibitors)。

4. VEC对血管的作用:舒张血管,收缩血管。

(二)分子网络调节1. 正反馈调节:内外凝血途径的相互激活(Ⅻf)Ⅱa→Ⅴ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、ⅩⅢ2. 负反馈调节:Ⅱa-TM3. 凝血因子和抗凝血因子的相互制约: VEC4. 凝血、纤溶、补体和激肽系统的相互作用(三)肝脾的调节肝脏合成、灭活某些凝血因子,合成某些抗凝物质。

脾脏扣押、释放血小板。

到这里,我们就简单地温习了正常的凝血与抗凝血、纤溶过程,在这三个过程中,我们应重点了解掌握三种物质的作用,即凝血酶的作用、纤溶酶的作用和纤维蛋白降解产物的作用 IIa的作用:Fbg → Fbnpt collect活化XⅢa, Va, Ⅷ a , ⅨaPC →APCPlg → PlnPln的作用:Fbg, Fbn → FDP/FgDP( A,B,C肽,X,Y,D,E片段)破坏Ⅷa, Va, ⅨaXII → XIIfFDP的作用:抑制凝血酶抑制血小板聚集X,Y 片段与纤维蛋白单体形成可溶性复合物(3P)第二节、凝血与抗凝血平衡紊乱的基本类型一、血栓形成(自学)VEC损伤,血液凝固性增高,纤溶活性降低,血液流变学改变。

二、止、凝血功能障碍(自学)血液凝固性降低,纤溶功能亢进。

三、弥散性血管内凝血***第三节、弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation, DIC)一、概念DIC是指在某些致病因子作用下, 大量促凝物质入血, 凝血因子和血小板被激活, 凝血酶增加,引起血管内广泛的微血栓形成(高凝状态);同时又因微血栓形成消耗了大量凝血因子和血小板或继发纤溶亢进(低凝状态), 使机体止凝血功能障碍,从而出现出血, 贫血,休克甚至多器官功能障碍的病理过程(见下图)。

曾用命名,如:• 消耗性凝血病 (consumption coagulopathy)• 去纤维蛋白综合征 (defibrination syndrome)• 血管内凝血-纤溶综合征 (intravascular coagulation with fibrinolysis)二、病因和诱因前面我们讲了引起DIC的病因较多,临床各科都可遇见。

常见的病因如下表所示,但最常见的病因还是感染性疾病和产科意外,见国内190例DIC病因分析表。

引起DIC的常见的诱因如下表所示:三、 DIC的发病机制(一)DIC的起始环节:启动内外源性凝血途经1. 组织损伤(释放TF)凝血Ⅲ因子,为跨膜糖蛋白,体内分布广,脑、肺、子宫等丰富,平滑肌细胞、成纤维细胞等可恒定表达,而内皮细胞、单核巨噬细胞受刺激后才表达,启动外凝血途经,可提高Ⅶ因子活性4万倍。

2. VEC损伤新观点:内皮细胞受损,既可激活内凝途径,也可激活外凝途径。

(1) 大量表达TF,启动外凝途经;(2) Ⅻ+胶原而激活,启动内凝途径;(3) pt聚集,凝血过程加速;(4) VEC分泌TFPI、AT-Ⅲ、TM减少,使抗凝力量减弱。

3. 血细胞损伤(1) RBC的大量破坏1) 动因:溶血,异型输血,自身免疫病2) 作用:RBC破坏释放ADP→ pt 激活,释放PF3即膜磷脂(浓缩局限凝血因子)。

(2) WBC的大量破坏PMN, MΦ: LPS, IL-1, TNFa → TF4. 促凝物质入血急性胰腺炎(胰蛋白酶):使Ⅱ→Ⅱa羊水栓塞:颗粒异常颗粒物质(肿瘤细胞)外源性毒素(蛇毒、蜂毒)蛇毒:①X → Xa;②加强FV的活性;③具有凝血酶样磷脂A,促使纤维蛋白原→纤维蛋白。

(二) DIC的发展高凝状态→ 微血栓→ 低凝状态→ 多发性出血1.高凝期凝血系统激活→凝血酶↑→微血栓多种DIC起始环节及凝血酶都可激活血小板,促进血小板的黏附、聚集和释放,血小板被激活可以明显地促进DIC的发生与发展。

血小板的激活(pt active)(1) 激活因子:内毒素, Ag-Ab, 颗粒物, 凝血酶,TXA2 , PAF, 胶原等,如:胶原纤维+ vWF+GPIb(2) pt的作用:①为凝血因子提供反应的表面场所,如:血小板GPIIb/IIIa (受体)+ Fbg;②释放ADP, 5-HT,PAF,TXA2(作为激活剂,通过正反馈进一步激活pt)。