汉语训诂学史

- 格式:docx

- 大小:13.41 KB

- 文档页数:4

训诂学史述略

标题:“训诂学史述略”

正文:

训诂学是研究古代文献的学科,其重要性不言而喻。

本文将从训诂学的起源、发展,以及对中国传统文化的影响等方面进行简要概述。

训诂学的历史可以追溯到古代中国,其发展经历了漫长而辛苦的探索。

最早的训诂学家将其重心放在了对古代文献的解读和校勘上。

他们致力于恢复古代文献原貌,保护和传承古代智慧。

随着时间的推移,训诂学逐渐形成了自己独特的理论体系和方法论。

在中国的历史长河中,训诂学起到了举足轻重的作用。

它不仅为后世研究者提供了宝贵的研究资料,也为中国传统文化的传承和发展做出了巨大贡献。

通过训诂学的研究,我们可以更好地了解和理解古代文化的内涵,使之在现代社会中得以重现。

然而,在训诂学的发展过程中,也存在着一些争议和挑战。

例如,一些学者对于如何进行准确的文本校勘、注释的标准等问题上存在不同的看法。

这些争议性问题在学术界引发了一系列的讨论和研究,推动了训诂学的发展和完善。

总结起来,训诂学是一门重要而复杂的学科,它以研究古代文献为基础,通过解读和校勘等手段,为我们理解和传承古代智慧提供了重要的支撑。

然而,我们也要意识到其发展中存在的问题和挑战,只有通过持续的探索和研究,才能更好地发挥其在人类文化传承中的作用。

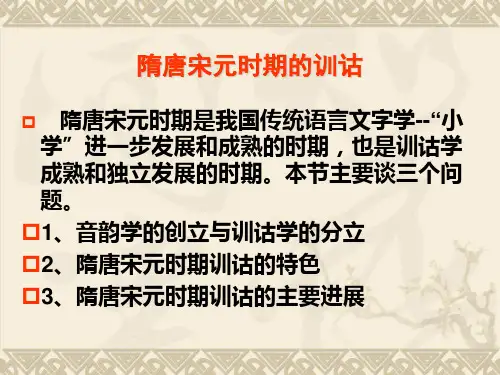

第17讲训诂简史了解训诂学历史,是为了更好地发展训诂学、振兴训诂学。

训诂学历史源远流长,这里只作简要分析。

一、先秦朝代——训诂萌芽期(一)训诂的产生我国训诂远在先秦时期就已经萌芽。

当时我国正在由奴隶社会向封建社会过渡,社会生产力日益发展,以汉族为主的各族文化蒸蒸日上,语言随着社会的发展也不断地发展。

但由于诸侯割据,国家处于四分五裂的状态,于是出现了“言语异声,文字异形”的局面。

加以今语和古语的不同,人们阅读古典文献,往往不容易理解,因此需要有人来为他们解释古今的异语和各地的方言,训诂就应运而生了。

明代古音学家陈第在《毛诗古音考》序言里说:“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移,”古今南北之异造成了语言文字的分歧差异,这就需要人们去“释古今之异言,通方俗之殊语”。

在先秦时期,这种工作是口头的,零散的,不系统的,个别的训释材料也散见于文献正文中,如《孟子·梁惠王下》:“畜君者,好君也。

”《逸周书·谥法》:“和,会也;勤,劳也。

”《庄子·让王》:“无财谓之贫。

”还有一些训诂材料保存在解经性质的“传”“记”或“说”“解”之中,如《春秋》“三传”、《周易》“传”、《韩非子》“内外储说”、《管子》五“解”等,可见,训诂工作在先秦时期已经产生并形成一定的基础。

但需要指出的是,先秦时期的训诂尚未尚未独立和系统化,它属于训诂的萌芽时期,它因思想交流的需要而产生,由语言的分化与文字的演变所引起。

(二)训诂的形式与意义先秦训诂有如下一些形式:P202第三,同义词和解释古书字义。

比如《老子》:“视之不见名曰夷,听之不闻名曰希,搏之不得名曰微。

”(看不见的叫“夷”。

听不见的叫“希”,抓不住的叫“微”。

)因为“夷”“希”“微”是哲学上的术语,一般人不了解,便加以辨析说明。

这固然不是出于训诂的目的,但与训诂相接近。

P203以上种种,尽管目的不同,作用是相通的,都是从语言文字上给人以某种解释,训诂的实质就是用语言解释语言。

汉语训诂学史引言汉语训诂学是对汉字和词语的解释和解读的学科,它在中国古代的文化发展中起着重要作用。

从古代到今天,汉语训诂学经历了不断发展和演变的过程。

本文将从古代到现代,探讨汉语训诂学的历史。

古代汉语训诂学汉语训诂学在古代有着重要的地位。

早在先秦时期,中国学者就开始了对汉字的解读和训诂。

在《尚书》中,就有许多训诂的内容。

到了战国时期,孔子及其弟子们系统地研究了古代文字的意义和用法,提出了一些训诂的理论。

其中,最著名的是孔子的“辞章集注”,它是对《诗经》进行的注解和训诂,对后世的诗歌研究产生了深远的影响。

随着时间的推移,汉字的系统和用法也发生了变化。

汉代的训诂学家王充撰写了《论衡》,其中包含了对汉字使用的解释和训诂。

他将文字分为正字和俗字,并通过对正字的解读来规范用字的习惯。

此外,王充还提出了“谐音训诂”,即通过音乐的方式加深对文字的理解。

在魏晋南北朝时期,训诂学经历了较大的发展。

其中最有影响力的是许慎的《说文解字》,这是一部对当时汉字的训诂和解释的巨著。

许慎在书中对每个字进行了详细的解释,包括字的构成、意义和用法等。

他的工作为后世对汉字的理解和应用提供了重要的参考。

宋明清时期的汉语训诂学在宋明清时期,汉语训诂学再度发展并取得重要突破。

宋代学者郑玄对先秦时期的典籍进行了详细的训诂,尤其是《尚书》和《毛诗》。

他通过对古代文献的深入研究,扩展了汉字的释义和用法,并提出了一些创新的训诂方法。

明代的训诂学家杨士奇在《洪范集注》中对《尚书大传》进行了详细的注解和训诂,这被认为是中国训诂学史上的重要成就之一。

杨士奇通过对周代史书的研究,深入解读了其中的训诂内容,对后世的研究产生了深远的影响。

清代的汉语训诂学家袁枚提出了“训诂集解”的观点,认为训诂应该以集解的方式进行,即不拘泥于一个人的解读,而是通过多方面的解释和讨论来理解和解读文字。

他集合了历代训诂学家的观点,提出了自己的训诂理论,对后世的研究也有着重要的影响。

汉语言文学专业训诂学复习重点训诂学复习纲要第一讲训诂学·绪论【训诂】就是解释的意思,即用易懂的语言解释难懂的语言,用现代的语言解释古代的语言,用普通话解释方言。

“训”和“诂(故)”经常连用,称为“诂训”“训故”“故训”“训诂”等,后来发展成为一个双音词。

第二讲训诂小史一、萌芽时期—先秦的训诂(一)萌芽表现:文献正文里的训诂+随文释义的注疏1.形训《左传宣公十二年》:“夫文止戈为武。

”《左传昭公元年》:“于文皿虫为蛊。

”2.声训《礼记乐记》:“是故乐者乐也,君子乐得其道,小人乐得其欲。

”《管子心术上》:“义者,谓各处其宜也。

”《庄子齐物论》:“庸也者用也,用也者通也。

”3.义训《孟子滕文公上》:“夏曰校,殷曰序,周曰庠,学者三代共之。

”《韩非子·解老》:“凡失其所欲之路而妄行者之渭迷。

”二、兴盛时期—两汉的训诂(一)兴盛的原因(l)统治者尊经、博士讲经,促进了训诂的发展(2)秦火之后,要抢救古籍(3)隶书通行,人们看不懂古文经籍,需要注解(二)兴盛的表现(1)儒家经典的注释大批涌现(2)道家和其他著作也有一些注释(3)出现了通释语义的专著(三)两汉训诂的特点(1)确定了随文注解和通释语义两种基本形式词义系统∈本义、基本义—引申义—语境义(2)开始从语文学领域进入语言学领域(3)把形音义三者结合起来进行研究(4)经今文学与经古文学之争对训诂的影响汉代经学中今文学派与古文学派的斗争,对训诂影响极大,这两个学派都重师承、讲家法,成为汉代训站的又一特色。

三、继发时期—魏晋南北朝隋唐五代的训诂魏—唐训诂的特点1.内容上:扩大了训诂的范围经部—史部、子部、集部2.体式上:出现了义疏和集解(义疏:是兼释经注的一种训诂形式,它萌芽于汉末,而盛行于六朝。

后泛指补充和解释旧注的疏证。

《五经正义》:《周易正义》、《尚书正义》、《毛诗正义》、《礼记正义》、《春秋左传正义》。

集解:一种是汇辑诸家对同一典籍的语言和思想内容的解释,断以己意,以助读者理解。

第一节什么是训诂第二节什么是训诂学第三节训诂学的任务和功用第二章古代书面语言的一般障碍第一节文字障碍第二节词义障碍第三节语法、修辞障碍第三章训诂的内容第一节解释词义第二节解释文意第三节注音、校勘第四章训诂的方法第一节形训第二节声训第三节义训第五章训诂的体式和术语第一节训诂的体式第二节训诂的术语第六章训诂的源流第一节萌芽时期第二节兴盛时期第三节变革时期第四节衰落时期第五节鼎盛时期第七章训诂的要籍第一节《毛传》和《郑笺》第二节《尔雅》第三节《方言》第四节《释名》第五节《说文解字》第八章旧训诂的弊病一、穿凿附会二、烦琐寡要三、望文生训四、随意破字五、增字强释六、不解语法第九章训诂学与其他学科的关系第一节训诂学与文字学第二节训诂学与音韵学第三节训诂学与语法学第四节训诂学与中医学第十章训诂的原则第一节注意词义的社会性第二节注意词义的时代性第三节释义要联系语言环境✿“训”和“诂”两个字连用,最早见于√.《毛诗诂训传》《毛诗诂训传名义考》《说文解字》《尔雅》✿下列工作中,不属于训诂工作的是注释工作纂集工作考证工作√.编辑工作✿魏晋隋唐时期是×.训诂的产生期√.训诂的深入与扩展期×.训诂的更新与变革期×.训诂实践的兴盛与训诂理论的探讨期✿开清代朴学之先的人物是√.顾炎武戴震段玉裁王念孙✿《说文解字注》的作者是许慎梅膺祚√.段玉裁戴震✿《墨子间诂》属于传注章句义疏√.集解✿下列书中“集解”两字命名含义不同的一书是《史记集解》《荀子集解》《论语集解》√.《春秋左传集解》√.十九篇二百零九篇二百一十六篇五百四十篇✿《释名》的作者是许慎段玉裁√.刘熙黄侃二填空题“训”和“诂”两个字连用,最早见于汉代毛亨所作的《毛诗诂训传》。

孔颖达认为:“诂者,古也。

古今异言,通之使人知也。

训者,道也。

道物之貌以告人也。

”“诂”是解释“异言”的,“训”是“道形貌”的。

《毛诗诂训传名义考》的作者是马瑞辰。

黄侃先生认为:诂就是故,本来的意思。

汉语训诂学史汉语训诂学是中国传统文化中的一门重要学科,可以追溯到西周至宋代,至今仍具有广泛的应用。

从古至今,汉语训诂学已经发展成一门庞大的学问,多数专家都将汉语训诂学看作是传统文化智慧的精髓,有助于培养人们秉持正确品格、增进文明素养。

汉语训诂学可以说是中国文化基石之一,它是中国古代文化研究中最重要的分支学科之一。

它把控制、管理、维护和弘扬社会的价值观思想贯穿于中国传统文化中。

它可以从古至今的汉字中反映出文化传承的历史变迁和如何影响人们的认知和行为。

训诂学源自古代政治思想,旨在营造一种文化氛围,培养良好的习俗和品行,带领人们回归传统文化,弘扬道德观念,使人们更加崇尚美德。

因此,它具有一种非常强烈的时代召唤和文化认同感,是中国传统文化中思想核心的底蕴,也是中国文化中传统精神的延续者。

训诂学的历史可以追溯到西周时期,当时的训诂文本以《尚书》、《周礼》等为主,封建社会以国家为中心,以尊皇恩泽为根本,以尊贤爱民为社会认同,《尚书》等历史文献就是宣扬理想国家准则的依据。

唐宋时期,进一步发展了训诂的文化理念,以《宋诗续卷宗》、《宋书训诂志》、《宋词事学》等文献为核心。

书籍中充满了人性化的内涵,一种重视“仁义”、“德行”和“孝悌”的文化意识,形成了一种新式的训诂理念和新的叙事形式。

明清时期,《宋诗续卷宗》、《宋书训诂志》、《宋词事学》等文献作者不断完善、拓展训诂学的理论,模式化地传播到整个社会,它成为晚明及清代知识分子家庭教育的基础,使训诂理念在中国传统文化中根深蒂固,在中国传统家庭教育中占据重要地位。

到了民国、抗战、新中国时期,马克思主义思想改变了中国传统训诂理念,引入科学观点和人文理性,以更加科学的方式来学习训诂文化,将其更加深入地运用到生活中,同时又强调“道德统一”的思想,因此训诂学仍具有广泛的应用。

综上所述,汉语训诂学具有深厚的历史底蕴和传统文化的精髓,其发展可以追溯到西周时期,从古至今,汉语训诂学从不同时期的古代文献中获得发展,从一种训诂文化发展成一门庞大的学问,有助于培养人们博学多才、崇尚美德、秉持正确品格、增进文明素养,从而影响人们的思想认知和行为习惯。

一、总论1、训诂:唐孔颖达定义,通古今之异词,辨物之形貌。

训诂就是对语言,主要是对古代语言作解释。

《毛诗诂训传》,简称《毛传》,是毛亨为《诗经》作的传注。

《毛诗诂训传》是注书式训诂,《尔雅》是辞书式训诂,这两部书是古人最初的训诂成果。

2、训诂学:以古代文献的训诂为研究对象,以语义为主要研究内容的一门独立学科,是语言学里具有综合性和实用性特征的人文性很强的技术科学。

3、训诂学的任务:用当代的话解释古代词语,用通语释方言,说明事物的形貌让人了解。

4、训诂的内容:解释字词、解释文句、分析篇章、分析表达方式、分析时空关系。

5、解释文句包括分析句读、疏通句意,阐明语法这些内容。

6、训诂的范围,传统的以经书为中心,最大的局限是“崇古”。

7、章炳麟:《国故论衡.明解故上》以为训诂形式有通论、驸经、序录、略例四种。

8、训诂学的作用,三个方面:指导古代作品的阅读和教学,教导整理古籍,指导编纂字典辞书。

9、某、某也:表示某一个词当解释为另一个词,解释的词在后,被解释的在前,如:贯,事也。

10、谓、言、犹、曰、谓之:谓,被解释的词在前面,表示以一般释特殊或以具体释抽象,相当于“指的是”、“说的是”;言,加在解释的词之前,组成“某,言某也”格式,多用来串讲大意,或总括一段话的中心意思;犹,组成“某,犹某也”格式,和“等于说”相当;曰,相当于“叫”、“叫作”,被解释的词在后面;谓之:和“曰”“为”作用一样,可任用其一。

11、当为(当作)、读为(读曰)、读若(读如)、之言(之为言):当为(当作),遇原文有误字误读须更正的,就用“某当为某”、“某当作某”格式;读为(读曰),表示用本字说明假借字,是“易其字”;读若(读如),多用来拟声注音,是“拟其音”;12、浑言、析言:浑言,笼统的说,也称统言、通言、散言、散文;析言,分析地说,也叫对言、对文,这是指出近义词的共同义和区别义时所用的术语。

13、貌:表明被解释的词是表示某种性质或状态的,相当于“……的样子”,格式为“某,某貌”;辞(或作词),用来指明文句中的虚词;属、别,表示事物种类,属强调共同性,别强调区别性;破读、读破:破读,用本字去改读古书中的通假字,称“破”,也叫“破字”、“易字”。

古代汉语训诂学知识点总结一、训诂学的概念训诂学(Phonology)是古代汉语研究的一部分,主要研究古代文字的发音和意义。

训诂学包括音韵学和古文字学两大部分,音韵学主要研究古文字的音韵变化规律,古文字学主要研究古文字的形体结构和发音意义的相互关系。

训诂学研究的对象是古代文字,是对古代文字的发音和意义的研究。

二、训诂学的发展训诂学最早起源于春秋战国时期,当时的学者开始研究古代文字的发音和意义。

随着时间的推移,训诂学不断发展,形成了不同的派别和学术体系。

宋代刘大櫆、戴复古、舒元成等学者,明代吴承恩、刘玉山、毛晋等学者,清代戴震、许衡等学者,都对古代文字的发音和意义进行了深入研究,丰富了训诂学的理论体系,并提出了许多有价值的见解。

三、训诂学的基本内容1、音韵学:音韵学主要研究古代文字的音韵变化规律。

古代文字是通过声母、韵母和声调来表示发音的。

音韵学研究的内容包括声母的发音规律、韵母的发音规律、声调的发音规律等。

古代文字的音韵变化规律是古代汉语的基础,对于了解古代汉语的发音和意义具有非常重要的意义。

2、古文字学:古文字学主要研究古代文字的形体结构和发音意义的相互关系。

古代文字的形体结构包括字形结构、字义结构和字音结构等。

字形结构主要研究字的形体特征,包括笔画结构、构造方式等;字义结构主要研究字的意义特征,包括义符、义音等;字音结构主要研究字的发音特征,包括声母、韵母和声调等。

古文字学的研究内容非常广泛,对于了解古代汉语的文字特点和语言发展具有非常重要的意义。

四、训诂学的主要方法训诂学的研究方法主要有文字考证法、文字比较法、音韵演变法、字形分析法等。

1、文字考证法:文字考证法是训诂学的基本方法之一,主要通过文字的形体结构和发音意义的相互关系,找出古代文字的发音和意义。

文字考证法是训诂学的基本方法之一,是研究古代文字的发音和意义的重要手段。

2、文字比较法:文字比较法是训诂学的一种方法,主要通过比较不同时期、不同地区、不同文化背景的文字形体结构和发音意义,找出古代文字的发音和意义。

汉语词汇史和文字训诂学汉语作为世界上使用人口最多的语言之一,其词汇丰富多样,承载着古代汉民族的智慧和文化。

了解汉语词汇史和文字训诂学,有助于我们更好地理解汉语的演变和使用。

汉字是汉语的基础,汉字的起源可以追溯到几千年前的甲骨文和金文。

汉字的形状和结构,以及其字义的背后,都蕴含着丰富的文化内涵。

文字训诂学就是研究汉字的意义和用法的学科。

通过对汉字的训诂研究,可以揭示词汇的历史演变和文化背景。

从汉字的演变来看,汉字经历了几个不同的发展阶段。

最早的汉字来自于象形、指指代代和会意的结构。

例如,“人”字就是由两个象形的“人”直接组合而成的。

这些最早的汉字形状和实物之间有直接的关系。

随着时间的推移,汉字经历了形声和假借等发展阶段,形成了更加抽象和复杂的字义。

通过研究汉字的训诂,我们可以发现汉字的字义往往与古代社会和文化有密切的关联。

譬如,“家”字是由“宀”和“豕”组成的,宀表示房屋,豕表示猪。

结合起来,表达了猪在房子里的意思。

这个字义反映了古代汉民族对家庭的认识和看法。

通过汉字的训诂研究,我们可以了解到古代汉民族的生活方式和价值观念。

同时,汉语的词汇也通过历史的长河发生了演变。

通过对汉语词汇史的研究,我们可以发现词汇的发展与历史的变迁有着密切的关系。

例如,“红色”一词在古代主要指大火和火燃烧之后的颜色,而在革命时期,它的含义扩大为代表无产阶级和社会主义的象征。

汉语的词汇变化表明了社会在不同历史阶段的变迁和思想观念的变化。

现代汉语的推广和应用也促使了汉语词汇的变化和发展。

随着社会的发展和科技的进步,新词汇不断涌现,补充和丰富了汉语的词汇资源。

例如,“微信”一词就是近年来新兴的一个词汇,它被广泛使用来代表一种社交和通信工具。

这些新词汇的出现反映了现代社会的变化和科技发展的需求。

汉字和词汇的演变反映了汉民族的文化和思想的体现。

通过对汉字的训诂和汉语的词汇史的研究,我们可以更好地理解和使用汉语。

尽管汉字的学习和词汇的掌握需要时间和努力,但这些努力将会使我们更加了解中国的文化和思想。

汉语训诂学史

简介

汉语训诂学是研究汉字的形体、音韵和义理等方面的学科。

它通过解读汉字的构造、音韵规律和语义变化,揭示汉字的演变过程和内在规律。

汉语训诂学的历史可以追溯到古代,经过了一系列的发展和演变,对于我们理解古代文献、汉字文化的内涵以及汉字的使用和传承具有重要意义。

起源和初期发展

汉语训诂学的起源可以追溯到战国时期。

在这个时期,古

代学者开始对文字进行研究,并提出了一些关于文字本源和意义的见解。

其中最为著名的是《说文解字》,它是西汉训诂学家许慎所著的一部系统解释汉字的字词学著作。

《说文解字》对于后世的训诂学研究产生了深远的影响。

它将汉字分为六书分类,并详细解释了每个汉字的形体、构造和义理。

这部著作不仅对于后世的字形学、音韵学和释义学的发展产生了重大影响,也为汉字学习和使用提供了重要的参考。

唐宋训诂学派的兴起

汉语训诂学在唐宋时期迎来了一个新的发展阶段。

在这个时期,许多训诂学家出现并形成了各自的学派。

其中最著名的是韩愈和欧阳询的学派。

韩愈推崇《说文解字》的观点,强调文字义理的研究。

他认为汉字的意义是通过古代先贤的心灵感悟得出的,应该以经典文献为依据来解释汉字的含义。

韩愈的训诂学思想对后世有很大影响,尤其是在清代的字义学研究中。

欧阳询则注重汉字的形体和字音。

他认为文字的形状与含义有直接的联系,并通过自己的笔法和字体设计来推崇字形学的重要性。

欧阳询的书法和字体设计对于后世的书法艺术具有深远的影响。

清代训诂学的发展

清代是中国训诂学的一个重要时期。

在这个时期,许多学者进行了深入的研究,并产生了许多重要的著作。

其中最著名的是钱玄同的《说文新证》。

这部著作对《说文解字》中的一些解释进行了修正,并提出了一些新的字义解

释。

钱玄同通过详细的考证和对比研究,对于一些旧有的字义解释提出了批判和修正,提供了便于理解的新的解释。

除了《说文新证》,清代还出现了其他一些重要的训诂学

著作,如郭象的《字义》、张玉曾的《训诂学纲要》等。

这些著作不仅对于汉字研究的方法和技巧进行了总结和规范,也对于后世的训诂学研究起到了重要的推动作用。

现代汉语训诂学的发展

随着现代科学技术的发展,汉语训诂学也进入了一个新的

发展阶段。

现代学者运用现代科学的方法和工具,对汉字的形体、音韵和义理进行了深入的研究。

在现代汉语训诂学的研究中,计算机技术的应用起到了重

要的推动作用。

通过建立大规模的汉字数据库和使用自然语言处理技术,研究者可以更加方便地进行字义解释、字形分析和音韵规律的研究。

这些研究不仅扩大了我们对汉字的认知范围,也为汉字的应用和传承提供了新的可能性。

结论

汉语训诂学是中国传统文化的重要组成部分,对于我们理

解汉字的内涵和历史意义具有重要意义。

从古代的《说文解字》

到现代的计算机应用,汉语训诂学经过了数千年的发展和演变,依然在持续地对汉字进行研究和解读。

通过不断的探索和研究,我们可以更好地理解和传承汉字文化的精髓。