《训诂学》讲稿训诂学发展简史

- 格式:doc

- 大小:97.50 KB

- 文档页数:11

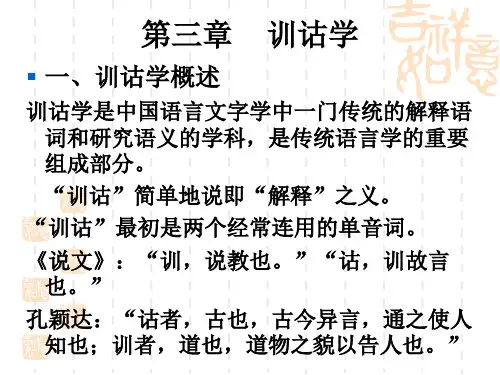

训诂学第一节训诂的定义与功用一、训诂、训诂学的定义“训诂”这个说法很早就出现了。

最初单称“诂”或“训”。

“诂”亦作“故”。

《汉志》著录齐、鲁、韩三家诗说,有《鲁故》二十五卷,《齐后氏故》二十卷,《齐孙氏故》二十七卷,《韩故》三十六卷。

汉代以来,“训诂”合称,又作“故训”,有《毛诗故训传》,又称《毛诗诂训传》。

《说文解字》分别对“训诂”做了解释。

如“训”解释为“训,说教也。

从言,川声。

”段玉裁注说:“说教者,说释而教之,必顺其理。

”“诂”字:“诂,训故言也。

从言,古声。

”段玉裁注说:“故言者,旧言也,十口所识前言也。

训故言者,说释故言以教人,是之谓诂。

”段玉裁将“训故”合释为“顺释其故言也。

”唐代孔颍达也有解释:“训诂者,通古今之异词,辨物之形貌,则解释之义尽归于此。

”可见,训诂就是解释疏通古代的语言。

训诂学就是研究词义,讲明句义以至篇章,总结前人注疏经验,阐明前人训诂体例、方法、方式、原则及其运用以及辨正音读,解释名物、典制等等。

二、训诂的任务(一)传统训诂学的任务有三项:第一是“释古今之异言。

”(晋郭璞《尔雅·释诂·注》)就是用当代的话去解释古代词语。

第二,“通方俗之殊语。

”(同上)用通语释方言。

第三,“道物之貌以告人也。

”(《毛诗诂训传》孔颍达疏)这三项任务表明训诂学是沟通古今语义的桥梁。

实际上,训诂学的内容更丰富复杂得多。

(二)训诂的内容应包括以下内容:1.解释字词——训诂的核心对于字词,不仅要重视它在字书、词书里的贮存状态的概括意义,而且更要重视它在语言环境中的使用状态的具体意义。

如“兵”字,《左传·成公二年》“擐(huàn穿)甲执兵”指武器,《战国策·赵策四》“必以长安君为质,兵乃出”指军队,《左传·隐公四年》“夫兵,犹火也”指战争。

2.解释文句解释文句包括分析句读、疏通句意、阐明语法这些内容。

(1)分析句读:我们训释古书,应防止把没有凝聚力的成分硬加凑合,或者把原来不宜拆开的组合体硬加分割。

训诂学史述略

标题:“训诂学史述略”

正文:

训诂学是研究古代文献的学科,其重要性不言而喻。

本文将从训诂学的起源、发展,以及对中国传统文化的影响等方面进行简要概述。

训诂学的历史可以追溯到古代中国,其发展经历了漫长而辛苦的探索。

最早的训诂学家将其重心放在了对古代文献的解读和校勘上。

他们致力于恢复古代文献原貌,保护和传承古代智慧。

随着时间的推移,训诂学逐渐形成了自己独特的理论体系和方法论。

在中国的历史长河中,训诂学起到了举足轻重的作用。

它不仅为后世研究者提供了宝贵的研究资料,也为中国传统文化的传承和发展做出了巨大贡献。

通过训诂学的研究,我们可以更好地了解和理解古代文化的内涵,使之在现代社会中得以重现。

然而,在训诂学的发展过程中,也存在着一些争议和挑战。

例如,一些学者对于如何进行准确的文本校勘、注释的标准等问题上存在不同的看法。

这些争议性问题在学术界引发了一系列的讨论和研究,推动了训诂学的发展和完善。

总结起来,训诂学是一门重要而复杂的学科,它以研究古代文献为基础,通过解读和校勘等手段,为我们理解和传承古代智慧提供了重要的支撑。

然而,我们也要意识到其发展中存在的问题和挑战,只有通过持续的探索和研究,才能更好地发挥其在人类文化传承中的作用。

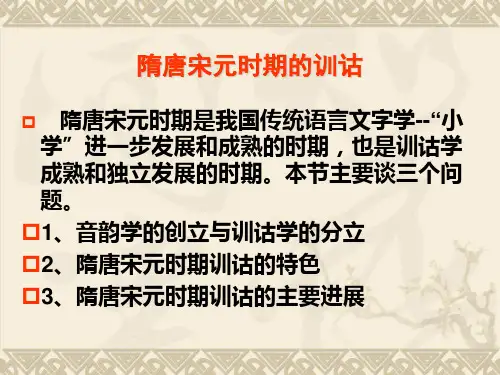

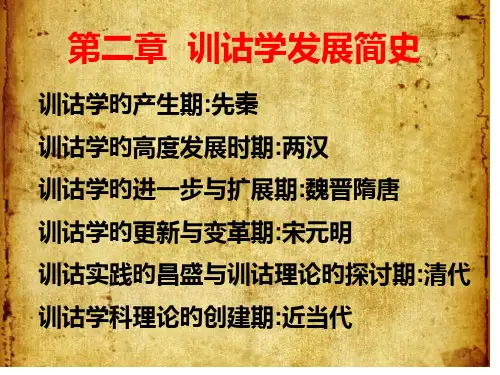

第17讲训诂简史了解训诂学历史,是为了更好地发展训诂学、振兴训诂学。

训诂学历史源远流长,这里只作简要分析。

一、先秦朝代——训诂萌芽期(一)训诂的产生我国训诂远在先秦时期就已经萌芽。

当时我国正在由奴隶社会向封建社会过渡,社会生产力日益发展,以汉族为主的各族文化蒸蒸日上,语言随着社会的发展也不断地发展。

但由于诸侯割据,国家处于四分五裂的状态,于是出现了“言语异声,文字异形”的局面。

加以今语和古语的不同,人们阅读古典文献,往往不容易理解,因此需要有人来为他们解释古今的异语和各地的方言,训诂就应运而生了。

明代古音学家陈第在《毛诗古音考》序言里说:“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移,”古今南北之异造成了语言文字的分歧差异,这就需要人们去“释古今之异言,通方俗之殊语”。

在先秦时期,这种工作是口头的,零散的,不系统的,个别的训释材料也散见于文献正文中,如《孟子·梁惠王下》:“畜君者,好君也。

”《逸周书·谥法》:“和,会也;勤,劳也。

”《庄子·让王》:“无财谓之贫。

”还有一些训诂材料保存在解经性质的“传”“记”或“说”“解”之中,如《春秋》“三传”、《周易》“传”、《韩非子》“内外储说”、《管子》五“解”等,可见,训诂工作在先秦时期已经产生并形成一定的基础。

但需要指出的是,先秦时期的训诂尚未尚未独立和系统化,它属于训诂的萌芽时期,它因思想交流的需要而产生,由语言的分化与文字的演变所引起。

(二)训诂的形式与意义先秦训诂有如下一些形式:P202第三,同义词和解释古书字义。

比如《老子》:“视之不见名曰夷,听之不闻名曰希,搏之不得名曰微。

”(看不见的叫“夷”。

听不见的叫“希”,抓不住的叫“微”。

)因为“夷”“希”“微”是哲学上的术语,一般人不了解,便加以辨析说明。

这固然不是出于训诂的目的,但与训诂相接近。

P203以上种种,尽管目的不同,作用是相通的,都是从语言文字上给人以某种解释,训诂的实质就是用语言解释语言。

2024年训诂学简明讲稿样本[训诂学学习心得]说来话长,上学期期末选课的时候,看到“训诂学”三字,心中甚是疑惑:这是干嘛的。

于是百度之:“训诂学是汉文古籍释读术,是一门综合性的应用型学科,训诂学是汉文古籍释读术,它是一门综合性的应用型学科。

释读汉文古籍均从词句入手,最终目的是弄懂文本的旨意。

训诂学是汉语语言学、语文学的一个部门,是综合性学科,不等于语义学、词义学。

训诂学不属于语言学、语文学之范畴。

训诂学不等于语文学加语用学。

释读汉文古籍均从词句入手,最终目的是弄懂文本的旨意。

训诂学是汉语语言学、语文学的一个部门,是综合性学科,主要根据文字的形体与声音,以解释文字意义的学问。

偏重於研究古代的词义,尤其著重於研究汉魏以前古书中的词义、语法、修辞等语文现象,但不等于语义学、词义学。

话说上课几周之后,我的思想发生了转变。

首先是关于训诂学的学习内容。

在我的观念中,我以为训诂学就是把古代那些常用的字列举出来,然后一条一条的讲它的意思。

这样多没意思呀。

后来上过课才知道,训诂学是根据情境和语境,来推敲那些字在古文中的意思。

这样一来,就不是硬生生的讲字的意思,而是有情境有思考,同时也容易记住字的意思。

我感觉到,老师每节课讲一些历史故事,其中有人物对话,故事情节,可能最后还能告诉人一个深刻的人生道理。

老师在讲解字词的意思时,或而引经据典,或而信手涂鸦,将那些需要训诂的字意讲得清楚明白,一目了然,这让我学起来更加轻松。

另外,老师会抽同学起来标点,这一点我也觉得很大的考验了同学们的文言文能力。

扪心自问,老师讲过的也没记住多少,主要是课前没有预习,课后也没有复习。

不过还是有认真记笔记,知道了训诂方式的一些术语:有一般形式的义训、义界,还有特殊形式的互训、形训、声训,推原。

而训诂的方法有观境为训、因声求义、据形索义、词素分析,以及其它几个不常用的方法。

总的来说,作为一个汉语言文学师范专业的学生,确实很有必要来上训诂学这个课。

训诂学简明讲稿尊敬的各位听众:大家好!今天我将为大家简要讲解一下训诂学的基本概念与重要性。

训诂学是一门研究古代文字与古代文献的学科,对于理解古籍、研究历史文化具有重要的意义。

首先,让我们来了解一下训诂学的定义。

训诂一词源于古代,意为解读与注释。

训诂学是通过对古籍的研读与解释来恢复其原本的意义和脉络的学科。

它包括古文文字学、古代文献学以及古代语言学等方面的内容。

训诂学主要研究的对象是古代文献,例如古代经典、史书、诗歌等。

这些古籍流传至今,是我们了解古代历史、文化和思想的重要来源。

然而,古代文献往往存在着篆字、隶字、楷字等不同的版本以及变异现象,因此,我们需要通过训诂学的方法来还原古籍的原貌。

训诂学的主要研究方法有三个方面。

第一是音韵学,通过对古代文字的音韵进行考证,来帮助还原古籍的语音。

第二是字句学,通过对古代文字使用的字词、短语、句子的分析与解释,来理解古籍的意义和文化内涵。

第三是文献学,通过对古代文献的考证与比较研究,来确定古籍的版本和变异。

训诂学的重要性不言而喻。

首先,训诂学可以帮助我们准确理解古籍的意义和脉络。

古代文献往往使用了特殊的语言形式和表达方式,如果不能正确解读,则容易产生歧义和误解。

通过训诂学的研究,可以还原古籍的原意,大大提高我们对古代文献的理解和解读能力。

其次,训诂学对于研究历史文化有着重要的启示作用。

古代文献是历史的见证,是我们了解古代历史和文化的重要材料。

通过训诂学的研究,我们可以了解古代社会的制度、风俗、思想等方面的内容,对于深入研究历史文化有着重要的帮助。

最后,训诂学还有助于提高我们的语言能力与思维方式。

古代文献使用的是古文字,包括篆字、隶字等,这些字形和字义与现代汉字存在差异。

通过学习训诂学,我们不仅可以掌握古代文字的读写能力,还可以了解古代文字的演变和发展过程,从而加深对现代汉字的理解。

综上所述,训诂学是恢复古籍原貌、理解古代历史文化的重要学科。

它通过对古代文献的研究与解释,帮助我们准确理解古籍的意义和脉络,为研究历史文化提供重要的材料,同时也提高我们的语言能力与思维方式。

第一节什么是训诂第二节什么是训诂学第三节训诂学的任务和功用第二章古代书面语言的一般障碍第一节文字障碍第二节词义障碍第三节语法、修辞障碍第三章训诂的内容第一节解释词义第二节解释文意第三节注音、校勘第四章训诂的方法第一节形训第二节声训第三节义训第五章训诂的体式和术语第一节训诂的体式第二节训诂的术语第六章训诂的源流第一节萌芽时期第二节兴盛时期第三节变革时期第四节衰落时期第五节鼎盛时期第七章训诂的要籍第一节《毛传》和《郑笺》第二节《尔雅》第三节《方言》第四节《释名》第五节《说文解字》第八章旧训诂的弊病一、穿凿附会二、烦琐寡要三、望文生训四、随意破字五、增字强释六、不解语法第九章训诂学与其他学科的关系第一节训诂学与文字学第二节训诂学与音韵学第三节训诂学与语法学第四节训诂学与中医学第十章训诂的原则第一节注意词义的社会性第二节注意词义的时代性第三节释义要联系语言环境✿“训”和“诂”两个字连用,最早见于√.《毛诗诂训传》《毛诗诂训传名义考》《说文解字》《尔雅》✿下列工作中,不属于训诂工作的是注释工作纂集工作考证工作√.编辑工作✿魏晋隋唐时期是×.训诂的产生期√.训诂的深入与扩展期×.训诂的更新与变革期×.训诂实践的兴盛与训诂理论的探讨期✿开清代朴学之先的人物是√.顾炎武戴震段玉裁王念孙✿《说文解字注》的作者是许慎梅膺祚√.段玉裁戴震✿《墨子间诂》属于传注章句义疏√.集解✿下列书中“集解”两字命名含义不同的一书是√.十九篇二百零九篇二百一十六篇五百四十篇✿《释名》的作者是许慎段玉裁√.刘熙黄侃二填空题“训”和“诂”两个字连用,最早见于汉代毛亨所作的《毛诗诂训传》。

孔颖达认为:“诂者,古也。

古今异言,通之使人知也。

训者,道也。

道物之貌以告人也。

”“诂”是解释“异言”的,“训”是“道形貌”的。

《毛诗诂训传名义考》的作者是马瑞辰。

黄侃先生认为:诂就是故,本来的意思。

解释词的本义。

训就是顺,引申的意思,解释词的引申义。

2023年训诂学简明讲稿标题:2023年训诂学简明讲稿尊敬的各位领导、教授、同学们:大家好!今天我非常荣幸能够在这里为大家讲解一下2023年的训诂学。

训诂学是研究古代文献的解读和注释方法的学科,它是文献学中非常重要的一个分支。

通过对古代文献进行训诂,我们可以更好地理解和掌握我国悠久的历史文化,也能为我们当代的研究提供重要的文献依据。

首先,让我们来了解一下训诂学的基本概念。

训诂学是由“训”和“诂”两个概念组成的,其中,“训”指的是解释和阐发,是对文献中各种信息的解读和理解;“诂”则是注释和解释,是对文献中字词、句法等方面的解释和注解。

因此,训诂学的本质就是对古代文献进行解读和注释的一门学科。

其次,训诂学的研究方法和意义也是我们需要了解的内容。

训诂学主要通过对文献中的文字、语法、逻辑等方面的分析和解读,来揭示文献中的含义和思想。

其中,对于文字的研究涉及到字义、词义、字形、文风等方面的内容;对于语法和逻辑的研究则是为了理解文献中的句法结构和推理过程。

通过这些分析和解读,我们可以更好地理解和把握古代文献中的思想和意义,也能够发现其中蕴藏的文化价值和历史意义。

训诂学在当代的意义也非常重大。

首先,训诂学可以为我们提供重要的文献依据。

通过对古代文献的解读和注释,我们可以更加准确地理解和使用这些文献,为我们当代的研究提供重要的参考和支持。

其次,训诂学可以帮助我们更好地传承和发扬我国的传统文化。

古代文献是我国文化的重要组成部分,通过对这些文献的研究和解读,我们可以更好地认识和珍视自己的文化传统,也能够为当代社会的发展和进步提供有益的文化营养。

当然,训诂学的发展还面临一些挑战和问题。

首先,训诂学的研究范围非常广泛,需要综合运用语言学、哲学、历史学等多个学科的知识和方法,这对于研究者的综合素质要求较高。

其次,训诂学的研究对象多为古代文献,其中有许多难解的疑难问题,需要研究者具备扎实的学术功底和细致入微的分析能力。

因此,我们需要不断加强对训诂学的研究和学习,提高我们对古代文献的解读和理解能力。

2024年训诂学简明讲稿范本尊敬的主持人、各位评委、亲爱的观众朋友们:大家好!我是训诂学爱好者XXX,今天我非常荣幸能够在这里向大家简要介绍2024年的训诂学。

作为一门独特的学科,训诂学一直以来都扮演着重要的角色。

它以系统的方式解析古代文献中的文字、语法和含义,为我们解读古代文化提供了重要的工具。

在2024年,训诂学将继续发挥其重要作用,推动学术研究的深度和广度。

首先,2024年的训诂学将更加注重跨学科的研究。

我们已经深刻认识到,单一学科的研究是有限的,需要从不同的角度来解析和理解古代文献。

因此,在未来的训诂学研究中,我们将更加注重融合不同学科的知识和方法,比如语言学、历史学、哲学等,以期获得更全面、更深入的认识。

其次,2024年的训诂学将更加注重数字化和技术的应用。

随着科技的进步,我们有更多的工具和手段来处理大量的古代文献。

数字化和技术将成为解读古代文献的有力工具,比如通过大数据分析来探寻文献中的规律和趋势,通过人工智能来辅助研究等。

这将大大提高我们的研究效率和准确性。

另外,2024年的训诂学将更加注重公众参与和推广。

我们认识到,训诂学研究不仅仅是学者的事情,也是全社会的事情。

因此,我们将积极开展公众教育和推广活动,让更多的人了解训诂学的意义和价值。

比如组织讲座、举办展览等,让公众更加深入地了解训诂学的魅力和重要性。

最后,2024年的训诂学将更加注重国际交流与合作。

作为一门具有广泛影响力的学科,训诂学需要与世界其他地方的研究者进行交流和合作。

通过交流与合作,我们可以借鉴其他地方的研究成果,丰富我们的研究视野和方法。

同时,我们也可以将自己的成果推广给世界,提升中国训诂学的国际地位。

总的来说,2024年的训诂学将在跨学科研究、数字化和技术应用、公众参与和国际交流等方面取得更大的进展。

我们相信,在各方的共同努力下,训诂学会更好地为我们揭示古代文献的奥秘,推动中国文化的传承和创新。

谢谢大家!。

宋·晁公武《郡斋读书志》卷一:文字之学有三:其一体制,谓点画有衡从曲直之殊;其二训诂,谓称谓有古今雅俗之异;其三音韵,谓呼吸有清浊高下之不同。

论体制之书,《说文》之类是也;论训诂之书,《尔雅》、《方言》之类是也;论音韵之书,沈约《四声谱》及西域反切之学是也。

三者虽各一家,其实皆小学之类。

绪论第一节训诂与训诂学一、什么是训诂?《说文》:“训,说教也。

”段注:“说释而教之。

”《说文》:“诂,训故言也。

”段注:“故言者,旧言也。

十口所识前言也。

训故言者,说释故言以教人。

是之谓诂。

……故,即诂也。

训故者,顺释其故言也。

”二、什么是训诂学?“语义说”周大璞《训诂学要略》:训诂学也就是语义学。

“解释说”张世禄《训诂学与方法学》:与其说它是字义学,不如说它是解释学。

“综合说”陆宗达《训诂简论》:是包含在古代注释和训诂专书中的文献语言学的总称。

第二节训诂学的作用一、有助于古书阅读例如:《红楼梦》第二回《冷子兴演说荣国府》:古人有言:“百足之虫,死而不僵。

”如今虽说不似先年那样兴盛,较之平常仕宦人家,到底气象不同。

文化部《红楼梦》校订出版小组注:“百足之虫,指马陆、蜈蚣一类节肢动物。

这类动物被截成几段后仍会活动,故称死而不僵。

”《文选·六代论》:“百足之虫,至死不僵,以扶之者众也。

”二、指导古籍整理1.训诂与校勘例如:选自《战国策》的《触龙说赵太后》,其中有“左师触龙言愿见太后”,过去很多《战国策》的传本作“左师触詟愿见太后”。

清代学者王念孙据《汉书·古今人物表》《荀子·议兵》杨注、《太平御览》等书的材料,并考察上下文义,校曰:“今本‘龙言’二字误合为‘詟’耳。

太后闻触龙愿见之言,故盛气以待之;若无‘言’字,则文义不明。

”(《读书杂志》)2.训诂与标点要想正确地给古书断句、标点,首先必须正确地理解和解释古书中的词义、句义等;而欲正确地理解和把握这些意义,则应当在训诂上下功夫。

训诂学的发展历程训诂学的发展最早是从先秦就开始出现了。

春秋战国以前,一个字大都是一个词的意思。

春秋战国以后,字在增加,构词法有了发展,双音词慢慢地就多了起来,相应的,字义也有进一步的引申和变迁。

在阅读古书时,如果少了对字词的解释,就会很难理解书中的词义,就更加不能明白文章的意思,因此当时的书里就出现了不少解说词义的材料。

等发展到了汉朝时,已经基本形成训诂学这一门学问。

这时候已经出现主要的训诂书籍,其中有中国训诂学的四大基石:《尔雅》《方言》《说文解字》《释名》4本书,这些书籍在训诂学上发挥着举足轻重的作用,影响着很多从事训诂工作的人们。

从有关历史资料可以看到,训诂学发展到隋唐时期就有了一种新的改变:当时解词释义已经改变旧观念,由笼统的词义注释趋向于清晰明确的表述,同时也由平常注释的书面语进一步改变为注出当时口语使用的意义。

具体表现为:既有专门解释双音词的书,如《兼名苑》,又有专门解释日常应用的口语词的书,如《字宝碎金》和《俗务要名林》。

到了宋代,训诂学得到了很大的革新。

众所周知,汉字的形声字一般是用以表义的形旁在左,用以表音的声旁在右,所以声旁又被称为右文。

当时有个提倡“右文说”的学者叫作王子韶,他认为形声字的声符不仅表音,还能表义—凡是谐声声符相同的字大都有一个共同的基本意义。

比如“戋”是小的意思。

水之小者曰“浅”,金之小者日“钱”,贝之小者曰“贱”。

如此之类,都以“戋”作为基本意义,在其基础之上构词成义。

王子韶所创的声旁有义学说,很大地促进了后代的训诂学研究中因声求义方法的提出。

到了南宋时期,学者们开始在训诂的同时注意到古韵问题。

训诂学在元明时期出现了停滞,甚至是衰退。

元代在字学上承接南宋时期的“六书”之学,并不注意研究训诂;明代学术不振,受宋代性理之学的影响,更是信口开河,毫无章法可言。

清代学者受提倡古学的影响,极力推崇汉代的经学和小学,重考据,求实证,并不推崇空谈宋代性理之学。

可以说,清朝是训诂学发展最辉煌的时候。

训诂学发展简史

⏹形成时期

⏹发展时期

⏹全盛时期

⏹革新时期

《韩非子·五蠹》中的“自环者谓之厶,背厶为公”。

从读音来推求词义

《论语·颜渊》:“孔子曰:‘政者,正也。

子率以正,孰敢不正?’”

《孟子·滕文公上》:“庠者,养也;校者,教也”;

《礼记·中庸》:“仁者,人也;义者,宜也”。

直接给语词下定义

《左传·文公七年》:“兵作于内为乱,于外为寇。

”

《吕氏春秋·季春纪》:“行而无资曰乏,居而无食曰绝。

”

第一节形成时期

以语义为主的研究时期。

⏹时间为先秦两汉。

⏹为解经服务,注重语义,尤其是词义的研究。

1、蕴蓄宏富:

“其所承受大陆之气象,与两河流之精华,机会已熟,则沛然矣。

”

2、社会变迁:

周室之势既微,其所余虚文仪式之陈言,不足以范围一世之人心,遂有河出伏流一泻千里之概。

”

3、思想言论自由:

不容于一国,则去而之他。

4、交通频繁

5、人才见重:

“学问以辩而明,思潮以摩而起,道术之言,遂遍于天下。

”

6、文字趋简,书籍渐盛:

7、讲学风气盛行:

一人启其端,而百人扬其华

⏹古今文之争

⏹毛亨《毛诗故训传》

⏹郑玄《毛诗笺》、“三礼”注

⏹高诱《淮南子注》《战国策注》

⏹王逸《楚辞章句》

⏹服虔《汉书音训》

⏹《尔雅》《方言》《释名》《说文》

第二节发展时期

⏹以语音为主的研究时

期魏晋南北朝至清以前

⏹训诂学主要同音韵学结合进行,逐步摆脱了经学附庸⏹地位,成为和文字学、音韵学并列的一门学科

魏晋南北朝

⏹注释范围由经书扩展到了史书、子书和文

集。

⏹何晏《论语集解》、皇侃《论语义疏》⏹郭璞《尔雅注》、韦昭《国语注》

⏹王弼《老子注》、郭象《庄子注》

张揖《广雅》

顾野王《玉篇》、李登《声类》

隋唐

⏹保存了唐以前大量的古书佚文和丰富的训诂资

料。

第二节发展时期

⏹以语音为主的研究时

期魏晋南北朝至清以前

⏹训诂学主要同音韵学结合进行,逐步摆脱了经学附庸⏹地位,成为和文字学、音韵学并列的一门学科

魏晋南北朝

⏹注释范围由经书扩展到了史书、子书和文集。

⏹何晏《论语集解》、皇侃《论语义疏》

⏹郭璞《尔雅注》、韦昭《国语注》

⏹王弼《老子注》、郭象《庄子注》

⏹注释范围由经书扩展到了史书、子书和文集。

⏹何晏《论语集解》、皇侃《论语义疏》

⏹郭璞《尔雅注》、韦昭《国语注》

⏹王弼《老子注》、郭象《庄子注

张揖《广雅》

顾野王《玉篇》、李登《声类》

隋唐

保存了唐以前大量的古书佚文和丰富的训诂资料

⏹孔颖达《五经正义》陆德明《经典释文》李善《文选注》

⏹司马贞《史记索隐》张守节《史记正义》颜师古《汉书

注》

⏹贾公彦《周礼疏》《仪礼疏》杨士勋《春秋公羊传疏》

⏹杨倞《荀子注》

⏹疏不破注

⏹佛经注释

孔颖达《五经正义》、陆德明《经典释文》、

李善《文选注》、

陆法言《切韵》

宋代

⏹1、对经传大胆怀疑,摆脱汉唐旧说,创发新义。

⏹2、开始进行训诂理论和规律的探讨。

3、开始注重语法分析。

4、古音学研究开始萌芽。

⏹5、专门的古文字研究:

元明

⏹明代陈第提出了“时有古今,地有南北,字有更革,音有转移”,为清代古音学的重大成就提供了理论依

据,间接推动了“因声求义”方法的成熟。

⏹胡三省《资治通鉴音注》

⏹方以智《通雅》

⏹梅膺祚《字汇》

⏹张自烈《正字通》

第三节全盛时期

⏹训诂学同音韵学、文字学紧密结合,训诂学全面⏹发展的时期,亦即综合研究时期

⏹清至近代

⏹用发展的眼光对汉字进行形音义综合分析

⏹产生了初步语言学理论

⏹ 刘宝楠《论语正义》 ⏹ “古学之兴也,顾氏始开其端;河洛矫诬,至胡氏而绌;中西推步,至梅氏而精;力攻古文者,阎氏也;专言汉儒《易》者,惠氏也,凡此皆千余年不传之绝学,及戴氏出而集其成焉。

”---汪中《国朝六儒颂》

⏹皖吴派: 浙东派: ⏹戴段二王

⏹惠栋、钱大昕

⏹黄宗羲、章学诚、

邵晋涵、赵翼

⏹焦循《孟子正义》

⏹马瑞辰《毛氏传笺通释》

⏹王先谦《庄子集解》

⏹段玉裁《说文解字注》

桂馥《说文解字义证》

⏹王筠《说文释例》

朱骏声《说文通训定声》

⏹王念孙《读书杂志》

⏹王引之《经义述闻》

1、凡立一义,必凭证据;无证据而臆度者,在所必摈;

2、选择证据,以古为尚;

3、孤证不为定说,其无反证者姑存之,得有续证则渐信之,遇有力之反证则弃之;

4、隐匿证据或曲解证据,皆认为不德;

5、最喜罗列事项之同类者,为比较的研究,而求得其公则

⏹6、凡采用旧说,必明引之,剿说认为大不德;

⏹7、所见不合,则相辩诘,虽弟子驳难本师,亦所不避,

受之者从不以为忤;

⏹8、辩诘以本问题为范围,词旨务笃实温厚,虽不肯枉

自己意见,同时仍尊重别人意见。

有盛气凌轣,或支离

牵涉或影射讥笑者,认为不德;

⏹9、喜专治一业,为“窄而深”之研究;

⏹ 10、文体贵朴实简洁,最忌“言有枝叶”。

⏹ 一是从声音上推求文字的假借。

⏹ 二是确定字的本义,根据本义说明引申义。

⏹凡字有本义,有引伸假借之余义焉。

守其本义而弃其余义,其失也固;习其余义而忘其本义者,其失也蔽。

蔽与固皆不可以治经。

----段玉裁 ⏹训诂之旨,存乎声音,字之声同声近者,经传往

往假借。

学者以声求之,破其假借之字,而读以本

字,即涣然冰释。

-----王念孙 ⏹ 三是比证文句以考订词义。

四是因声求义。

第四节 革新时期

近世小学,似若至精,然推其本,则未究语言之原,明其用,又未综方言之要。

其余若此类者,盖亦多矣。

-------章太炎。