温病学中篇共72页

- 格式:ppt

- 大小:624.00 KB

- 文档页数:36

温病学:是研究温病发生发展规律及其诊治和预防方法的一门临床学科.从目前临床分科角度看,温病应属中医大内科范围.然而温病学的辨证理论,不仅对温病,而且对其他临床各科发热病证的诊治,都具有重要的指导意义.瘟病病名最早出现于《黄帝内经》.明末吴又可写成我国第一部传染病学专著《瘟疫论》.瘟病四大家吴鞠通《瘟病条辩》,薛生白《湿热病篇》,叶天士《温热论》,王孟英《温热经违》.另外杨栗山《伤寒瘟疫条辨》陈伯平《外感温病篇》余师愚《疫疹一得》雷少逸《时病论》.温病:是由温邪引起的以发热为主症,具有热象偏重,易化燥伤阴等特点的一类急性外感热病.热病分类:伏气温病,新感温病,温疫.温病特点(一)有特异的致病因素(二)传染性,流行性,季节性,地域性(三)病程发展具有阶段性(四)共有的临床表现1起病急骤,传变较快2发热为主症3易出现险恶证候4病程中易耗伤阴津.西医疾病可划归温病:具有温病特点的急性传染病如麻疹风疹;具有温病特点的某些急性感染性疾病及常见综合征如大叶性肺炎败血症;具有温病特点的其它发热性疾病,如中暑急性白血病.伤寒与风温鉴别:a病因:1风寒病邪2风热病邪. b受邪途经:1从皮毛而入,先受于足太阳膀胱经2从口鼻而入,先受于手太阴肺经. c病机:1寒束肌表,卫阳受郁,化热入里病程中有六经传遍次第,终易伤阳2风阳热邪,易化燥伤阴,传遍迅速,有卫气营血演变过程. d初起症候:1恶寒发热,头痛身痛,无汗,苔薄白,脉浮紧等2发热恶寒,口渴,咳嗽,无汗或少汗,头痛舌苔薄白,舌边尖红赤,脉浮数等. e初起治疗:1辛温解表2辛凉解表.温邪致病特点:(一)风热病邪:1多从口鼻而入,首先犯肺2易损伤肺胃阴津3既易消退,又易逆传内陷(二)暑热病邪:1伤人急速,径犯阳明2暑性酷烈,耗气伤津3易直中心包,闭窍动风4易于兼夹湿邪,郁阻气分(三)湿热病邪:1粘腻淹滞,传变较慢,难于速祛2易伤脾胃,以脾胃为病变中心3困阻清阳,闭郁气机(四)燥热病邪:1病变以肺为主2易燥伤津液3易从火化(五)温热病:1邪气内伏,病自里发2里热炽盛,易动风动血3易耗伤阴液,后期多肝肾阴伤(六)温毒病邪:1攻窜流走2蕴结壅滞(七)疠气:1致病力强2多从口,鼻而入,有特异的病变定位3传染性强4病重多变.新感与伏邪比较:a成因:1感邪后立即发病2感邪后邪气伏藏,逾时而发. b病机传变:1初起病邪在表,或从表解,或自表入里,由浅至深传变2伏邪自里而发,或由里达表,或进一步内陷深入.若伏邪不能外达,或邪透不尽,则病难速愈. c证候特点:1初起即现表证,而无里热证2初起即现里热证,如无外感引发,则无表证. d治疗:1初起以解表透邪为主2初起以直清里热为主.卫气营血辨变:①卫:1病理:邪郁卫表,肺气失宣;正气抗邪,邪正相争.2证候:发热,微恶风寒,头痛,无汗或少汗,咳嗽,口微渴,舌苔薄白,舌边尖红,脉浮数.3辩证要点:发热,微恶风寒,口微渴.②气:1病理:邪正剧争,里热蒸迫,热炽津伤.2证候:壮热,不恶寒,反恶热,汗多,渴喜饮冷,尿赤,舌质红,苔黄,脉数有力.3辩证要点:壮热,不恶寒,口渴,苔黄.4备注:气分证的病变范围广泛,以热盛阳明为多见.③营:1病理:营热阴伤,扰神窜络.2证候:身热夜甚,口干,反不甚渴饮,心烦不寐,时有谵浯,斑疹隐隐,舌质红绛,脉细数.3辩证要点:身热夜甚,心烦,谵浯,舌红绛.④血:1病理:动血耗血,瘀热内阻.2证候:身热,躁扰不安,神昏谵狂,吐血,衄血,便血,尿血,斑疹密布,舌质深绛.3辩证要点:斑疹,急性多部位,多窍道出血,舌质深绛.三焦辨证:上焦主要包括手太阴肺经与手厥阴心包经,中焦主要包括阳明胃,肠及足太阴脾;下焦主要足少阴肾及足厥阴肝:①邪在上焦a温邪犯肺b湿热阻肺c邪陷心包d湿蒙心包. ②邪在中焦a阳明热炽b阳明热结c湿热中阻d湿热积滞搏结肠腑③邪在下焦a肾精耗损b虚风内动.卫气营血辨证与三焦辨证的关系:卫气营血的病机变化与三焦脏腑的病机变化既有联系又有区别,卫气营血辨证与三焦辨证也是相互关连,但又有所不同.卫分的病变关系着上焦手太阴肺;气分病变的范围不仅涉及太阴肺,尚包括中焦阳明胃肠,足太阴睥等;营分病变与上焦厥阴心包相联系,血分病变也与上焦厥阴心包相关连.血分病变与足少阴肾及足厥阴肝也有一定关系. 卫气营血辨证与三焦辨证是温病的重要辨证方法,两种辨证方法偏重面不同,所起作用各异,故不能相互取代.卫气营血辨证与三焦辨证相辅而行,经纬交错,才能将病变层次及部位,病证类型及性质,病势轻重及转归等辨析清楚,准确,为治疗提供可靠的依据.辨舌:①苔薄白欠润,舌边尖略红:为温病初起邪在卫分的征象②苔薄白而干舌边尖红为温病邪未解,肺津已伤的征象③苔白厚而粘腻见于湿温病过程湿阻气分而湿浊偏盛的病症④苔白厚而干燥舌质红:为睥湿未化而胃津已伤的征象⑤苔白而舌质红绛:为湿遏热伏之征象⑥白苔滑腻厚如积粉而舌质紫绛:为湿热秽浊郁闭膜原之征象⑦薄黄苔为邪热初入气分,津伤不著⑧黄白相兼苔为邪热已入气分但表邪尚未尽解之征象⑨舌尖红赤起刘:为心火上炎之征象⑩舌红中有裂纹如人字形,或舌中生有红点:为心营热极之征象.⑾舌质光纤柔嫩为邪热初退而津液未复之征象⑿舌质纯绛鲜泽多为热入心包之征象⒀舌绛而干燥:为邪热入营,营阴耗伤之征象⒁舌绛而舌面上有大红点:为心火炽盛,热毒乘心之征象⒂舌绛而有黄白苔:为邪热初传人营而气分之邪未尽之征象⒃绛舌罩粘腻苔垢:为热在营血而兼挟有痰湿或秽浊之气.斑疹:l形态:斑是指皮疹点大成片,有触目之形,而—般无碍手之质,压之色不退色;疹是皮疹中点小呈琐碎小粒,形如粟米,突出于皮肤之上,抚之碍手者.2分布:斑的外发,多先起于胸腹,继而分布于四肢;疹的外发有多种形式,其中如麻疹一般先起自上腭,口腔,继而布于耳后,头面及背部,再则布于胸腹四肢约3-4日内,以手足心见疹为出齐.白痦:是在湿热性质温病发展过程中,皮肤上出现的细小白色疱疹。

温病学各论1.风温2。

春温3.暑温4.湿热病5.湿温6。

伏暑7。

秋燥(温燥)风温属于感受春季风热邪气,有表证,有顺传逆传。

冬温是冬季感受风热邪气,与风温病变相同,只是季节不同风温概念的形成:《伤寒论》若发汗已身灼热者,名曰风温。

(若把这种病当伤寒发汗治,发汗已身灼热者,名曰风温)叶天士:风温者,春月受风,其气已温相当于今天的流行性感冒(普通感冒只有表证),急性支气管炎、大叶性肺炎。

病因病理:气分卫分(呼吸道感染)风热邪气由口鼻皮毛而入→犯肺系手太阴肺经→肺脏,中焦胃肠(阳明)逆↓传心包(营分证)风温病一般不入血肺络损伤:咳血,仍为气分证风温重证:痰热蒙闭心包,高热大汗亡阳证诊断要点:时令在早春和冬天,发病初起有表证,传变有特点鉴别,春温无表证或者表证很短。

以里热为主。

病程也不同。

辨证论治初用辛凉轻解,中期到气到清下清营,后期津液不足甘寒生津一、风热袭表(卫)两个类型:A。

发热为主症。

风热在表,正气调向体表,正邪相争于表,在表的功能亢奋而发热。

邪浅而初起,故热势不高,38度左右。

不象伤寒束表闭表发热干烫,但风热虽开泄腠理,但阳气的宣发由于邪欲内侵并不通畅,即表郁,体表阳气不足,故微恶风寒;皮肤不象伤寒那样发热干烫(津液可以渗出);汗可有可无,汗出不畅。

头痛咽痛,风热上攻,气血逆乱所致。

身痛没有伤寒明显。

表有邪郁,肺不能正常宣发肃降,故轻咳重喘。

阳邪在表,伤津仍轻,故口微渴或不渴。

舌边尖红脉浮数以应其候。

太阳伤寒恶寒重发热轻,周身疼痛,表闭无汗脉浮紧。

紧脉如拧螺丝钉相前进。

是因为经脉为寒收缩,血液凝滞所致。

太阳中风,有汗,卫强营弱,恶风,关门闭户则不恶.脉浮缓不数,舌边尖不红.风温表证,见风不见风,都恶风寒治法:辛凉轻(质地轻则扬)解。

老师:疏风清热,宣肺透邪方剂功用:辛凉透表,清热解毒吴鞠通按:温病忌(辛温发)汗,汗之不惟不解,反生它患→损伤心阳心阴,昏痉厥脱闭。

叶天士提出辛凉轻剂,吴鞠通创银翘散《温病条辨》上焦篇方.连翘一两,银花一两,苦桔梗六钱,薄荷六钱,竹叶四钱,生甘草五钱,芥穗四钱,淡豆豉五钱,牛蒡子六钱.上为散.每服六钱,鲜苇根汤煎,香气大出,即取服,勿过煮。

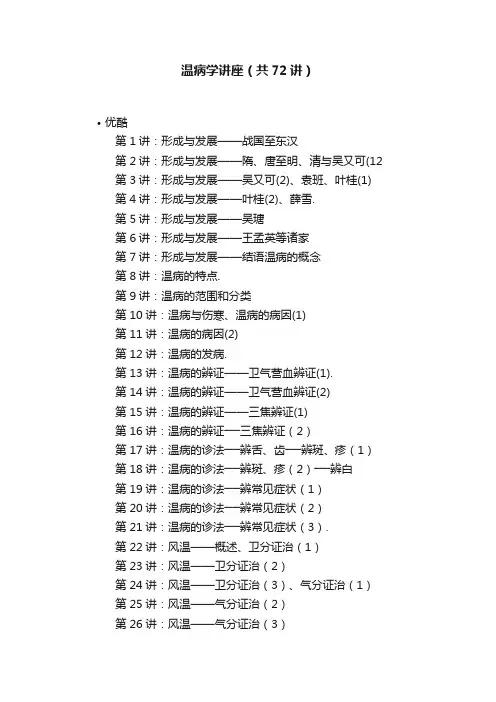

温病学讲座(共72讲)•优酷第1讲:形成与发展——战国至东汉第2讲:形成与发展——隋、唐至明、清与吴又可(12 第3讲:形成与发展——吴又可(2)、袁班、叶桂(1)第4讲:形成与发展——叶桂(2)、薛雪.第5讲:形成与发展——吴瑭第6讲:形成与发展——王孟英等诸家第7讲:形成与发展——结语温病的概念第8讲:温病的特点.第9讲:温病的范围和分类第10讲:温病与伤寒、温病的病因(1)第11讲:温病的病因(2)第12讲:温病的发病.第13讲:温病的辨证——卫气营血辨证(1).第14讲:温病的辨证——卫气营血辨证(2)第15讲:温病的辨证——三焦辨证(1)第16讲:温病的辨证──三焦辨证(2)第17讲:温病的诊法──辨舌、齿──辨斑、疹(1)第18讲:温病的诊法──辨斑、疹(2)──辨白第19讲:温病的诊法──辨常见症状(1)第20讲:温病的诊法──辨常见症状(2)第21讲:温病的诊法──辨常见症状(3).第22讲:风温——概述、卫分证治(1)第23讲:风温——卫分证治(2)第24讲:风温——卫分证治(3)、气分证治(1)第25讲:风温——气分证治(2)第26讲:风温——气分证治(3)第27讲:风温——气分证治(4)、热入心包证治(1)第28讲:风温——热入心包证治(2)——兼证证治第29讲:风温——总结;春温——概述第30讲:春温——气分证治(1)第31讲:春温——气分证治(20)第32讲:春温——营分证治、血分证治(1)第33讲:春温——血分证治(2)第34讲:春温——血分证治(3).第35讲:春温——热灼真阴(血分)证治(1)第36讲:春温——热灼真阴(血分)证治(2)第37讲:春温——总结;暑温——概述(1)第38讲:暑温——概述(2)、气分暑热证治第39讲:暑温——气分暑湿证治、营血分暑热证治(1)第40讲:暑温——营血分暑热证治(2)、后遗症证治(1) 第41讲:暑温——后遗症证治(2);冒暑第42讲:中暑;暑秽;湿热病辨治概述(1)第43讲:湿热病辨治概述(2)第44讲:湿热病辨治法则及禁忌第45讲:湿热病的从化湿温——概述第46讲:湿温——湿重于热证治(1)第47讲:湿温——湿重于热证治(2)第48讲:湿温——湿热并重证治第49讲:湿温——热重于湿及从化证治.第50讲:湿温——总结.第51讲:伏暑——概述、初发证治第52讲:伏暑——气分证治(1).第53讲:伏暑——气分证治(2)营分证治血分证治第54讲:伏暑——总结秋燥——概述第55讲:温燥——肺卫证治气分证治(1)第56讲:温燥——气分证治(2)、凉燥证治大头瘟概述.第57讲:大头瘟证治烂喉痧概述第58讲:烂喉痧证治、总结第59讲:温病的治疗(1)——四法第60讲:温病的治疗(2)——六法第61讲:《外感温热篇》版本;第一条(1)第62讲:《外感温热篇》第一条(2)第63讲:《外感温热篇》第二条第64讲:《外感温热篇》第三条第65讲:《外感温热篇》第四条(1)第66讲:《外感温热篇》第四条(2)、第五条第67讲:《外感温热篇》第六条、第七条.第68讲:外感温热篇》第十条第八条(1)第69讲:《外感温热篇》第八条(2)第九条(1)第70讲:《外感温热篇》第九条(2)第71讲:《温病条辨》简介(1)第72讲:《温病条辨》简介(2)温病学讲座(共72讲)相关介绍刘景源教授为国家中医药管理局中医药经典课程《温病学》主讲人,北京中医药大学教授。

温病学讲稿上篇总论第一章温病学的形成与发展《温病学》在中医学领域里是一个很重要的学科,它涉及的范围很广,对临床各科都有实用价值。

从《温病学》的性质来说,它应该是临床课程,但是其中又有很大一部分是讲基础理论知识,所以历来就把它列为从基础向临床过渡的桥梁课程,可以说是临床基础课程。

从临床的角度来说,曾经有人主张把《温病学》的内容归入内科学中,这种做法应该说不太合适。

为什么?因为温病涉及到很多发热性疾病,而发热性疾病不只见于内科,如外科、妇科、儿科、五官科等都可以见到,所以必须把它作为单独的一门课程提出来。

温病学说与伤寒学说不一样,它形成的年代较晚。

人们对伤寒病的认识很早,从东汉末年张仲景著《伤寒论》,伤寒就形成了完整的学说,它本身有一套完整的理论体系,后世对它的研究也非常深入。

在《黄帝内经》中虽然也提到了温病,但是并不多,后世发展得也比较缓慢。

温病学说形成的时期应该说是清代的中期,到现在也就是260年的时间,所以说它在中医学领域里是一个年轻的学科,是经过历代医学家的不断努力才逐渐形成的,而且在形成与发展的过程中,学术思想也在不断发展,最终才形成了完整的学术体系。

因为《温病学》涉及到的古代医学书籍和学术观点较多,所以学习温病学就应该首先对它的形成与发展过程有一个比较详细的了解。

在谈这个题目之前,首先要了解什么是温病、什么是温病学。

温病与伤寒都是急性外感热病.,但伤寒是外感寒邪所导致的外感热病,它的病因是寒邪;而温病是外感热邪所导致的外感热病,它的病因是热邪。

由于病因不一样,所以温病与伤寒的发生发展规律以及辨证论治都有很大的差异。

温病学就是研究温病的发生发展规律、预防与辨证论治的一门学科。

中医学对温病的认识从根源上应该说导源于中医学的经典著作《黄帝内经》。

从《黄帝内经》开始,温病学的形成与发展经历了一个漫长的历史时期,这个过程可以分为三个大阶段。

战国至隋唐时期----萌芽阶段第一个阶段是战国至隋、唐时期。

温病学全书》中医温病学是急性热性病和传染病的临床学科,是中医学的主要内容之一。

中医温病学产生于伤寒病学的基础上,兴起于我国明清时代,温病学家、名医倍出,并撰写出为数不少的温病学著作,其中不乏许多经典著作,对中医温病学的发展,做出积极的贡献。

中医温病学的基础理论、病因、病机、临床表现、诊断、治疗方法、方剂药物、调护与预后等,自成一个完整、全面的系统,历史上称温病学派,其中以叶天士、吴鞠通、吴有可、王孟英等为杰出代表。

温病学著作中,除吴有可《温疫论》收载入《四库全书》中外,其他均未收入,《古今图书集成医部全录》及《医宗金鉴》中尚无一册温病学著作,诚然因温病学著作晚出之故,虽在后世的《珍本医书集成》、《三三医书》、《中国医学大成》、《吴中医集》等丛书中,不等量地收录了部分温病学著作,但仍是凤毛麟角,以偏概全。

有鉴于此,编者早有心于编纂一本《温病学全书》,将温病学著作尽收其中,成为第一部温病学全书,供学者们研究和应用。

但限于精力和水平,迟迟不能付诸实施,经编者老师褚玄仁先生竭力怂恿和热心指点,并得到学苑出版社的大力鼎助,终在完成《伤寒论版本大全》后付诸行动,并在多方支持下完成此宿愿,终于使《温病学全书》出版面世。

《温病学全书》共收录50种温病学著作,其中不乏孤本、珍本图书,绝大多数为繁体字本刻本或石印本。

今以简化字横排本刊出,对各著作的版本情况均作介绍,对不同版本著作进行了互校,并对错简、脱漏、错字、误句均作详细校正,且对奥涩词句酌加注释,以利读者阅读。

----------------------------------------------------------------------------------------《温病学全书》总目录上卷温热论〔清〕叶天士温病条辨〔清〕吴鞠通湿热论〔清〕薛雪薛氏湿热论歌诀〔清〕王旭高温热朗照〔清〕缪遵义温热赘言〔清〕吴金寿温热病指南集〔清〕陈平伯温热逢源〔清〕柳宝诒温热经纬〔清〕王士雄治温阐要〔清〕汝锡畴南病别鉴〔清〕宋兆琪温病合编〔清〕石寿棠温热暑疫全书〔清〕周扬俊温证指归〔清〕周杓元四时病机〔清〕邵登瀛温毒病论〔清〕邵登瀛增评伤暑全书〔明〕张凤逵张氏温暑医旨〔清〕张畹香温热经解〔民国〕沈汉卿温病条辨歌括民国〕颜芝馨辑温病条辨论〔民国〕恒斋温病医方撮要〔清〕杨栗山温病三字经〔民国〕张汝珍增补评注治温提要〔民国〕曹华峰辑补温热诸方民国〕方内散人下卷温疫论〔明〕吴有性吴有可温疫论歌括〔清〕王旭高重订医门普度温疫论〔清〕吴有性瘟疫明辨〔清〕戴天章温病明辨歌诀〔清〕王旭高伤寒温疫条辨〔清〕杨叡松峰说疫〔清〕刘奎温疫萃言〔清〕林之翰温病之研究〔日〕源元凯疫疹一得〔清〕余师愚痧疹一得〔清〕萧霆痧胀玉衡〔清〕郭右陶疫痧草〔清〕陈耕道羊毛瘟论〔清〕隋霖时病论〔清〕雷丰随息居霍乱论〔清〕王士雄瘟疫霍乱答问〔清〕陈虬霍乱审证举要〔清〕连文冲鼠疫抉微〔清〕余伯陶伏邪新书〔清〕刘吉人伏阴论〔清〕田云槎伏气解〔清〕叶子雨疟疾论〔清〕韩善征湿温时疫治疗〔民国〕绍兴医学会六因条辨〔清〕陆廷珍。

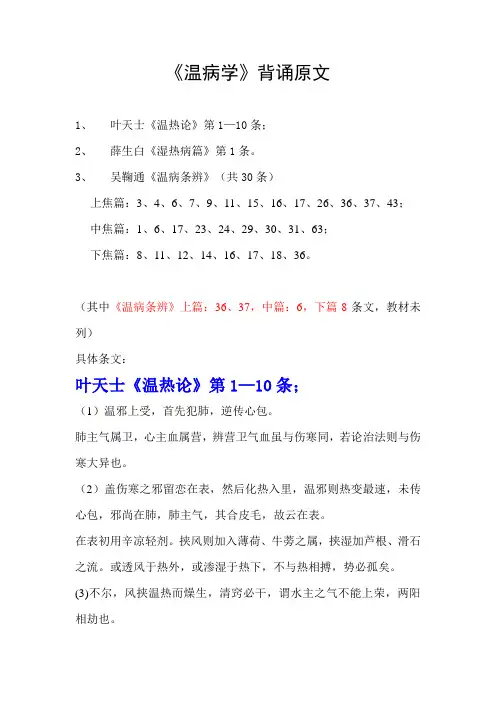

《温病学》背诵原文1、叶天士《温热论》第1—10条;2、薛生白《湿热病篇》第1条。

3、吴鞠通《温病条辨》(共30条)上焦篇:3、4、6、7、9、11、15、16、17、26、36、37、43;中焦篇:1、6、17、23、24、29、30、31、63;下焦篇:8、11、12、14、16、17、18、36。

(其中《温病条辨》上篇:36、37,中篇:6,下篇8条文,教材未列)具体条文:叶天士《温热论》第1—10条;(1)温邪上受,首先犯肺,逆传心包。

肺主气属卫,心主血属营,辨营卫气血虽与伤寒同,若论治法则与伤寒大异也。

(2)盖伤寒之邪留恋在表,然后化热入里,温邪则热变最速,未传心包,邪尚在肺,肺主气,其合皮毛,故云在表。

在表初用辛凉轻剂。

挟风则加入薄荷、牛蒡之属,挟湿加芦根、滑石之流。

或透风于热外,或渗湿于热下,不与热相搏,势必孤矣。

(3)不尔,风挟温热而燥生,清窍必干,谓水主之气不能上荣,两阳相劫也。

湿与温合,蒸郁而蒙蔽于上,清窍为之壅塞,浊邪害清也。

其病有类伤寒,其验之之法,伤寒多有变证,温热虽久,在一经不移,以此为辨。

(4)前言辛凉散风,甘淡驱湿,若病仍不解,是渐欲入营也。

营分受热,则血液受劫,心神不安,夜甚无寐,或斑点隐隐,即撒去气药。

如从风热陷入者,用犀角、竹叶之属;如从湿热陷入者,犀角、花露之品,参入凉血清热方中。

若加烦躁,大便不通,金汁亦可加入,老年或平素有寒者,以人中黄代之,急急透斑为要。

(5)若斑出热不解者,胃津亡也。

主以甘寒,重则如玉女煎,轻则如梨皮、蔗浆之类。

或其人肾水素亏,虽未及下焦,先自彷徨矣,必验之于舌,如甘寒之中加入咸寒,务在先安未受邪之地,恐其陷入易易耳。

(6)若其邪始终在气分流连者,可冀其战汗透邪,法宜益胃,令邪与汗并,热达腠开,邪从汗出。

解后胃气空虚,当肤冷一昼夜,待气还自温暖如常矣,盖战汗而解,邪退正虚,阳从汗泄,故渐肤冷,未必即成脱证。

此时宜令病者,安舒静卧,以养阳气来复,旁人切勿惊惶,频频呼唤,扰其元神,使其烦躁,但诊其脉,若虚软和缓,虽倦卧不语,汗出肤冷,却非脱证;若脉急疾,噪扰不卧,肤冷汗出,便为气脱之证矣。

《温病学》温病条辨完整72全集视频中医基础,温故而知新,学会这些你就是大医,向刘景源老师致敬温病学是研究温病的发生发展规律及其诊治和预防方法的一门临床学科。

也就是认识和防治温病的学说。

是一门基础理论和临床实践紧密结合的学科。

点击下面相应图片即可进入视频课堂刘景源、教授、主任医师、研究员,温病学权威,毕业于北京中医药大学,毕业后留校工作,曾任教于中医基础理论教研室、古典医著教研室、温病教研室,从事中医教学、临床、科研工作近四十年,曾讲授(中医基础理论)、(中医诊断学)、(方剂学)、(温病学)、(中医内科学)等课程,在温病学领域造诣尤深。

《温病条辨》,清代吴瑭(鞠通)著(1798年),为温病通论著作。

该书在清代众多温病学家成就的基础上,进一步建立了完全独立于伤寒的温病学说体系,创立了三焦辨证纲领,为温病创新理论之一。

在温邪易耗伤阴液思想的指导下,吴鞠通倡养阴保液之法,并拟订了层次分明的温病治法方药体系,故《温病条辨》被称为清代温病学说标志性著作。

温病学在祖国医学中是一门年青的学科。

然而做为一门学科来讲,则有着一个漫长的发展过程。

了解其发展概况,可加深对本学科的认识。

温病学起源于战国时期的《内经》,到秦汉晋唐时期,温病皆隶属于伤寒范围。

经过两宋金元时期的变革发展,温病始脱离伤寒藩篱;时至明清,才逐步总结出一套完整的理论体系和诊治方法,从而形成一门新兴的临床学科。

温病条辨朱序天以五运六气化生万物,不能无过不及之差,于是有六淫之邪,非谓病寒不病温,病温不病寒也。

后汉张仲景著《伤寒论》,发明轩岐之奥旨,如日星河岳之丽天地,任百世之钻仰,而义蕴仍未尽也。

然其书专为伤寒而设,未尝遍及于六淫也。

奈后之医者,以治伤寒之法,应无穷之变,势必至如凿枘之不相入。

至明陶节庵《六书》,大改仲景之法,后之学者,苦张之艰深,乐陶之简易,莫不奉为蓍蔡,而于六淫之邪,混而为一,其死于病者十二三,死于医者十八九;而仲景之说,视如土苴矣。

[转载]《温病学》精选《温病学》精选叶天士《三时伏气外感篇》1、春温一证,由冬令收藏未固,昔人以冬寒内伏,藏于少阴,入春发于少阳,以春木内应肝胆也。

寒邪内伏,已经化热,昔贤以黄芩汤为主方。

2、风温者,春月受风,其气已温,经谓春病在头,治在上焦。

肺位最高,邪必先伤,此手太阴气分先病,失治则入手厥阴心包络,血分亦伤。

3、夏为热病,然夏至以前,时令未为大热,经以先夏至病温,后夏至病暑。

温邪前已申明。

暑热一证,医者易眩,夏暑发自阳明,古人以白虎汤为方。

暑伤气分,湿亦伤气,汗则耗气伤阳,胃汁大受劫烁,变病由此甚多。

发泄司令,里真自虚。

张风逵云:暑病首用辛凉,继用甘寒,再用酸泄酸敛,不必用下。

4、夏令受热,昏迷若惊,此为暑厥,即热气闭塞孔窍所致。

其邪入络,与中络同法,牛黄丸、至宝丹芳香利窍可效。

吴鞠通《温病条辨》[九种温病]:1、温病者:有风温,有温热,有温疫,有温毒,有暑温,有湿温,有秋燥,有冬温,有温疟。

2、温病由口鼻而入,鼻气通于肺,口气通于胃。

肺病逆传则为心包,上焦病不治,则传中焦,胃与脾也,中焦病不治,即传下焦,肝与肾也。

始上焦,终下焦。

[邪犯肺卫]:3、凡病温者,始于上焦,在手太阴。

4、太阴风温、温热、温疫、冬温,初起恶风寒者,桂枝汤主之;但热不恶寒而渴者,辛凉平剂银翘散主之。

温毒、暑温、湿温、温疟不在此例。

5、太阴风温,但咳,身不甚热,微渴者,辛凉轻剂桑菊饮主之。

6、太阴温病,不可发汗,发汗而汗不出者,必发斑疹,汗出过多者,心神昏谵语,发斑者,化斑汤主之;发疹者,银翘散去豆豉,加细生地,丹皮,大青叶,倍元参主之。

禁升麻柴胡、当归、防风、羌活、白芷、葛根、三春柳。

神昏谵语者,清宫汤主之,牛黄丸、紫雪丹、局方至宝丹亦主之。

[阳明经、腑证治]:7、面目俱赤,语声重浊,呼吸俱粗,大便闭,小便涩,舌苔老黄,甚则黑有芒刺,但恶热不恶寒,日晡益甚者,传至中焦,阳明温病也。

脉浮洪躁甚者,白虎汤主之;脉沉数有力,甚则脉体反小而实者,大承气汤主之,暑温、湿温、温疟不在此例。