我的苦学经验(丰子恺)

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:3

丰子恺自述我这一生读后感读丰子恺先生的自述,就像是在听一位亲切的长辈,慢悠悠地讲述他那漫长又有趣的一生,满是人间烟火气,还透着股子温暖又豁达的劲儿。

首先啊,我特别佩服丰子恺先生对生活细致入微的观察。

他写的那些日常小事,就像把我们平常不怎么在意的生活碎片,一下子用放大镜给照出来了。

他笔下的猫啊、孩子啊、邻居啊,都鲜活极了。

就像他讲自己孩子调皮捣蛋的那些情节,我一边读一边忍不住笑出声来,感觉就像是看到了自己小时候或者身边那些调皮小鬼干的事儿。

这让我意识到,原来那些看似平常的生活点滴,只要用心去看,都能变得特别有意思。

而且啊,丰子恺先生的一生经历了不少风风雨雨,但他那种随遇而安的态度特别打动人。

不管是好日子还是苦日子,他都能在其中找到一些让自己开心、让生活有滋有味的东西。

就好比他在艰苦的环境下,还能从画画写字里找到乐趣,还把这些乐趣分享给周围的人。

这就像告诉我们,生活给你啥你都别怕,总能找到点甜头儿。

在他的自述里,还能感受到他对人性的深刻理解。

他笔下的人物形象很丰富,有善良的、有自私的、有可爱的、也有可恨的。

但他写这些人,不是为了批判或者嘲笑,而是带着一种包容和同情。

就好像他在说,人嘛,都有这样那样的毛病,这才是真实的人性。

这让我也开始反思自己对别人的态度,是不是有时候太苛刻了呢?读完整本书,我就感觉像是跟着丰子恺先生走了一遭他的人生之旅。

这个旅程里有欢笑、有泪水、有困惑、有释然。

他的一生就像一幅淡雅的水墨画,虽然没有浓墨重彩,但每一笔都恰到好处地描绘出生活的模样。

我觉得这本书就像一面镜子,让我看到了生活的另一种可能,那就是用一颗平常心去对待生活中的一切,在平凡中发现美好,用乐观和豁达去化解烦恼。

这就像是他在书里给我们开了一个生活小药方,专治各种对生活的不满和抱怨。

反正读完之后,我就想试着像他那样去看待这个世界,感觉生活好像一下子变得更有趣了呢。

丰子恺:我的苦学经验我于一九一九年,二十二岁的时候,毕业于杭州的浙江省立第一师范学校。

这学校是初级师范。

我在故乡的高等小学毕业,考入这学校,在那里肄业五年而毕业。

故这学校的程度,相当于现在的中学校,不过是以养成小学教师为目的的。

但我于暑假时在这初级师范毕业后,既不作小学教师,也不升学,却就在同年的秋季,来上海创办专门学校,而作专门科的教师了。

这种事情,现在我自己回想想也觉得可笑。

但当时自有种种的因缘,使我走到这条路上。

因缘者何?因为我是偶然入师范学校的,并不是抱了作小学教师的目的而入师范学校的。

(关于我的偶然入师范,现在属于题外,不便详述。

异日拟另写一文,以供青年们投考的参考。

)故我在校中只是埋头攻学,并不注意于教育。

在四年级的时候,我的兴味忽然集中在图画上了。

甚至抛弃其他一切课业而专习图画,或托事请假而到西湖上去作风景写生。

所以我在校的前几年,学期考试的成绩屡列第一名,而毕业时已降至第二十名。

因此毕业之后,当然无意于作小学教师,而希望发挥自己所热衷的图画。

但我的家境不许我升学而专修绘画。

正在踌躇之际,恰好有同校的高等师范图画手工专修科毕业的吴梦非君,和新从日本研究音乐而归国的旧同学刘质平君,计议在上海创办一个养成图画音乐手工教员的学校,名曰专科师范学校。

他们正在招求同人。

刘君知道我热衷于图画而又无法升学,就来拉我去帮办。

我也不自量力,贸然地答允了他。

于是我就做了专科师范的创办人之一,而在这学校之中教授西洋画等课了。

这当然是很勉强的事。

我所有关于绘画的学识,不过在初级师范时偷闲画了几幅木炭石膏模型写生,又在晚上请校内的先生教些日本文,自己向师范学校的藏书楼中借得一部日本明治年间出版的《正则洋画讲义》,从其中窥得一些陈腐的绘画知识而已。

我犹记得,这时候我因为自己只有一点对于石膏模型写生的兴味,故竭力主张“忠实写生”的画法,以为绘画以忠实模写自然为第一要义。

又向学生演说,谓中国画的不忠于写实,为其最大的缺点;自然中含有无穷的美,唯能忠实于自然模写者,方能发见其美。

我所了解的丰⼦恺我是⼀名普通的中学美术⽼师,在我的学⽣时代跨⼊美术这扇⼤门之后我就或多或少地听说过丰⼦恺这个⼈,但当时都仅局限于看到美术书上印有丰先⽣的漫画。

如今当我参加了浦东新区教育发展研究院丁秀娟⽼师开设的《丰⼦恺研究》⼀课的学习以后我感觉到我的收获是颇⼤的。

我从不太了解丰先⽣到现在算是⽐较全⾯地了解了丰⼦恺先⽣这个⼈的各个⽅⾯了。

我认为丰⼦恺先⽣长时间以来⼀直是⼀位被低估的伟⼤的艺术家,他可以称得上是中国的达芬奇。

丰⼦恺(1898.11.9-1975.9.15)其原名丰润,⼜名丰仁,浙江省桐乡市⽯门镇⼈,名仁,⼜名婴⾏。

是我国现代画家,散⽂家,美术和⾳乐教育家、翻译家,是⼀位多⽅⾯卓有成就的⽂艺⼤师。

解放后曾任中国美术家协会常务理事、美协上海分会主席、上海中国画院院长、上海对外⽂化协会副会长等职。

被国际友⼈誉为“现代中国最像艺术家的艺术家” 。

他所⽣活的年代从清朝末年到民国再到新中国初期,那个时代物质条件⽐较匮乏,社会局势也较今天动荡,但我发现丰⼦恺先⽣总是以他乐观的⼼态来⾯对⼀切,从他的美术作品中就可见⼀斑。

丰⼦恺先⽣风格独特的漫画作品影响深远,深受⼈们的喜爱。

他的作品内涵深刻,耐⼈寻味,总是能⼩中见⼤:“泥龙⽵马眼前景,琐屑平凡总不轮。

最喜⼩中能见⼤,还求弦外有余⾳。

”这是丰⼦恺在《⼦恺漫画》上的⾃序。

作为⼀个画家,他⾃⼰独特的视⾓,独创的画风来描绘古诗句中的意境,来描绘⼩孩⼦的童⼼,来描绘他所⽣活的时代的社会⾯貌。

给我们留下了宝贵的⽂化遗产。

丰⼦恺先⽣其实还是⼀位充满爱⼼的画家,他化了⼤量的时间画了《护⽣画集》。

因为丰⼦恺先⽣⽣活的年代⼤多数处在社会相对动荡的时期,其中就有抗⽇战争时期,解放战争时期,上世纪三⼗年代中期到四⼗年代末期战乱频繁,民不聊⽣。

他创作了《护⽣画集》其⽬的就是为了告诉⼈们爱惜⽣灵,戒除杀机。

从他的画中我们可以看出⼦恺先⽣深受祖国传统⽂化的影响,儒家⽂化中以仁爱为本,对于动物孟⼦就有⾔云:“见其⽣不忍见其死,闻其⽣不忍⾷⾁。

丰子恺自传读后感《<丰子恺自传>读后感》哇塞!我读完了丰子恺先生的自传,心里那叫一个激动呀!丰子恺先生的一生,就像是一幅绚丽多彩的画卷,充满了各种各样奇妙的色彩和图案。

他的经历,有的时候让我哈哈大笑,有的时候又让我陷入深深的思考。

在书里,我看到了他小时候的调皮捣蛋,就跟我和我的小伙伴们一样。

比如说,他会和小伙伴们一起去河边捉鱼,弄得满身是泥,回家被大人一顿骂。

这难道不像我们偷偷跑出去玩耍,然后被家长揪着耳朵教训的场景吗?这让我不禁想问,谁的童年没有这样的小冒险呢?还有他求学的那段经历,那可真是不容易啊!每天早早起床,背着重重的书包,走很远的路去学校。

学习的压力那么大,作业那么多,可他还是坚持下来了。

这让我想到我自己,有时候抱怨作业多,学习累,可跟丰子恺先生比起来,这又算得了什么呢?丰子恺先生对于艺术的热爱,更是让我佩服得五体投地。

他可以为了画一幅满意的画,废寝忘食,反复琢磨。

他说画画就像是他的生命,没有了画,他的世界就会变得灰暗无光。

这难道不像我们对自己最喜欢的游戏或者玩具那种痴迷的感觉吗?而且呀,他对待朋友和家人的那份真诚和温暖,也让我特别感动。

他会耐心地倾听朋友的烦恼,给他们出主意;会在家人需要的时候,默默地陪伴在身边。

这让我不禁反问自己,我有没有像他这样关心过身边的人呢?在他的自传里,我仿佛看到了一个鲜活的、有血有肉的人,而不是一个遥不可及的大名人。

他也有过烦恼,有过挫折,有过欢笑和泪水。

这不就跟我们每个人的生活一样吗?读完这本书,我明白了一个道理,人生就像一场旅行,会有美丽的风景,也会有坎坷的道路。

但只要我们怀揣着梦想,保持着那份对生活的热爱和真诚,就一定能走出属于自己的精彩道路。

丰子恺先生用他的一生告诉我们,无论生活给了我们什么,我们都要笑着去面对,去拥抱这个丰富多彩的世界!。

丰子恺儿童苦作文丰子恺儿童苦作文篇一作文课的时候,陈老师给我们欣赏了一幅丰子恺的漫画――《春风杨柳唱歌声》。

老师一说“丰子恺”,我就想到了:我们语文书上的一篇课文《白鹅》就是丰子恺先生写的,文章的插图也是他画的。

陈老师的PPT一放那幅画,我第一眼看到的就是一只雪团似的小白猫。

小白猫坐在窗台上,我越看越觉得它可爱,可爱到我都不能用词语来形容。

画里有一座寺庙似的房子。

为什么说像寺庙呢,那是因为这房子的屋顶是黄色的。

我小时候和阿姨们去一个寺庙搞什么活动,那寺庙的房子顶上也全是黄色的,让我印象很深,而且觉得很温暖。

我认为这幅画里最重要的就是房子旁的柳树,因为“春风杨柳唱歌声”嘛。

那柳树的枝条,看着看着仿佛飘动了起来。

我在水边经常看到树干弯弯曲曲的柳树,所以,我猜这周围可能会有小河、小溪之类的,这里的环境可真好哈!在房子边上坐着一群小孩和一位老师。

老师可能是在教唱歌,那群小孩子个个翘着小嘴巴,全神贯注地跟着老师拍手,可开心了!如果这是在上课的话,那我觉得他们真是太幸福了,竟然可以在室外上课,怪不得丰子恺先生能写出这么好的作文呢。

我也想要!丰子恺儿童苦作文篇二丰子恺散文呈现为一种闲话语境,文本潜含一种与读者对话的可能性,拉近了作者与读者之间的距离。

且又具有“淡如菊”的特点,即朴实平淡、自然无饰的语言以及清澄深远的艺术意境。

丰子恺的散文探究人生、自然的佛理真谛,神游于儿童纯真的情趣之中,于日常生活中吟味世态人情,描写细腻,叙述委婉。

丰子恺的散文只用平常的字句,务求明白,不喜欢装修粉饰,文字有一种朴讷而又明亮的味道,是典型的随笔体散文,其《缘缘堂随笔》融童心和禅趣为一体,既真率自然,又妙趣横生。

抗战前,丰子恺的作品转而接触社会,开始写灾难性的现实,但文字仍然处处浸润着那种疏淡隽逸的调创作子,于细微处发掘宏旨精义,如《肉腿》、《半篇莫干山游记》。

俗话说,“诗画总相通”,丰子恺先生的随笔与漫画在创作实践中是相通的,他自己就曾说,“在得到一个主题以后,宜于用文字表达的就写随笔,宜于用形象表达的就作漫画”,这样便形成了“诗中有画,画中有诗”的意境,如此也可以贴切地说明丰氏创作的艺术特点。

丰子恺的事迹鼓舞了我丰子恺,一个伟大的艺术家和学者,他的事迹深深地鼓舞着我。

他的一生充满了艰辛和坎坷,但他始终保持着对艺术和知识的热爱,不断追求自己的梦想。

正是他的坚持和努力,让我深受启发,激发了我对学习和创作的热情。

丰子恺在他的一生中经历了许多挫折和困难。

他出生在一个富裕的家庭,但在他年幼时,家族的财富被瓜分,他们陷入了贫困之中。

然而,这并没有让他放弃追求自己的兴趣和梦想。

他对绘画和文学的热爱使他坚持不懈地学习和创作,最终成为了一位杰出的艺术家和作家。

丰子恺的作品充满了生活的智慧和幽默感。

他以绘画和文字为媒介,表达了对生活的独特见解和对人性的深刻思考。

他的作品不仅仅是艺术品,更是对人类情感和社会现象的深入剖析。

他的作品给我带来了很多的启示,让我明白了艺术的力量和深度。

丰子恺的坚持和努力也给了我很大的鼓舞。

他在艰难的环境下仍然坚持追求艺术和知识,不断提升自己的能力和水平。

他的故事告诉我,只要有梦想和努力,就能够克服困难,实现自己的目标。

他的成功不仅仅是因为他的才华,更是因为他对自己的要求和对艺术的热爱。

丰子恺的事迹也让我明白了学习的重要性。

他不仅仅是一位艺术家,还是一位博学多才的学者。

他广泛涉猎各个领域的知识,不断学习和探索。

他的学识和见解使他的作品更加有深度和内涵。

这启示我要不断学习,不仅仅局限于某一个领域,而是要广泛涉猎各个领域的知识,培养自己的综合素养。

丰子恺的事迹鼓舞了我,让我明白了追求梦想和学习的重要性。

他的坚持和努力告诉我,只要有梦想,就要勇敢地去追求,不怕困难和挫折。

他的作品和学识也让我明白了学习的重要性,要不断提升自己的能力和水平。

丰子恺是我学习和成长的榜样,他的事迹将永远激励着我前行。

丰子恺:我的苦学经验我于一九一九年,二十二岁的时候,毕业于杭州的浙江省立第一师范学校。

这学校是初级师范。

我在故乡的高等小学毕业,考入这学校,在那里肄业五年而毕业。

故这学校的程度,相当于现在的中学校,不过是以养成小学教师为目的的。

但我于暑假时在这初级师范毕业后,既不作小学教师,也不升学,却就在同年的秋季,来上海创办专门学校而作专门科的教师了。

这种事情,现在我自己回想想也觉得可笑。

但当时自有种种的因缘,使我走到这条路上。

因缘者何?因为我是偶然入师范学校的,并不是抱了作小学教师的目的而入师范学校的。

(关于我的偶然入师范现在属于题外,不便详述。

异日拟另写一文,以供青年们投考的参考。

)故我在校中只是埋头攻学,并不注意于教育。

在四年级的时候,我的兴味忽然集中在图画上了。

甚至抛弃其他一切课业而专习图画,或托事请假而到西湖上去作风景写生。

所以我在校的前几年,学期考试的成绩屡列第一名,而毕业时已降至第二十名。

因此毕业之后,当然无意于作小学教师,而希望发挥自己所热衷的图画。

但我的家境不许我升学而专修绘画。

正在踌躇之际恰好有同校的高等师范图画手工专修科毕业的吴梦非君,和新从日本研究音乐而归国的旧同学刘质平君,计议在上海创办一个养成图画音乐手工教员的学校,名曰专科师范学校。

他们正在招求同人。

刘君知道我热衷于图画而又无法升学,就来拉我去帮办。

我也不自量力,贸然地答允了他。

于是我就做了专科师范的创办人之一,而在这学校之中教授西洋画等课了。

这当然是很勉强的事。

我所有关于绘画的学识,不过在初级师范时偷闲画了几幅木炭石膏模型写生,又在晚上请校内的先生教些日本文,自己向师范学校的藏书楼中借得一部日本明治年间出版的《正则洋画讲义》,从其中窥得一些陈腐的绘画知识而已。

我犹记得,这时候我因为自己只有一点对于石膏模型写生的兴味,故竭力主张“忠实写生”的画法,以为绘画以忠实模写自然为第一要义。

又向学生演说,谓中国画的不忠于写实,为其最大的缺点;自然中含有无穷的美,唯能忠实于自然模写者,方能发见其美。

丰子恺:我的苦学经验歉子恺:尔的甜教经历尔于一九一九年,两十两岁的时分,结业于杭州的浙江省坐第一师范教校。

那教校是低级师范。

尔正在故土的高档中小学结业,考进那教校,正在这面肄业五年而结业。

故那教校的水平,至关于如今的外教校,不外是以养成中小学老师为目标的。

但尔于寒假时正在那低级师范结业后,既没有做中小学老师,也没有降教,却便正在异年的春季,去上海开办博门教校,而做博门科的老师了。

那种工作,如今尔本人追念念也感觉好笑。

但其时自有种种的果缘,使尔走到那条路上。

果缘者何?果为尔是偶尔进师范教校的,其实不是抱了做中小学老师的目标而进师范教校的。

(闭于尔的偶尔进师范,如今属于习题中,未便胪陈。

同日拟另写一文,以求青年们投考的参考。

)故尔正在校外只是笃志攻教,其实不留意于学育。

正在四年级的时分,尔的废味突然散外正在丹青上了。

甚至摈弃其余所有课业而博习丹青,或托事告假而到西湖下来做光景写熟。

以是尔正在校的前几年,教期测验的成就屡列第一位,而结业时未升至第两十名。

因而结业之后,固然无心于做中小学老师,而愿望阐扬本人所冷衷的丹青。

但尔的野境没有许尔降教而博建画绘。

在迟疑之际,刚好有异校的高档师范丹青脚工博建科结业的吴梦非君,战新从日原钻研音乐而返国的旧异教刘量仄君,计议正在上海开办一个养成丹青音乐脚工学员的教校,名曰博科师范教校。

他们在招供异人。

刘君知叙尔冷衷于丹青而又无奈降教,便去推尔来帮办。

尔也蚍蜉撼树,冒然天问允了他。

于是尔便作了博科师范的开办人之一,而正在那教校之外传授西洋绘等课了。

那固然是很委曲的事。

尔一切闭于画绘的学问,不外正在低级师范时偷忙绘了几幅柴炭石膏模子写熟,又正在早晨请校内的师长教师学些日原文,本人背师范教校的图书馆外还失一部日原亮乱年间出书的《邪则洋绘课本》,从此中窥失一些迂腐的画绘常识罢了。

尔犹忘失,那时分尔果为本人只要一点对付石膏模子写熟的废味,故极力主弛“奸真写熟”的绘法,认为画绘以奸真摹写做作为第一要义。

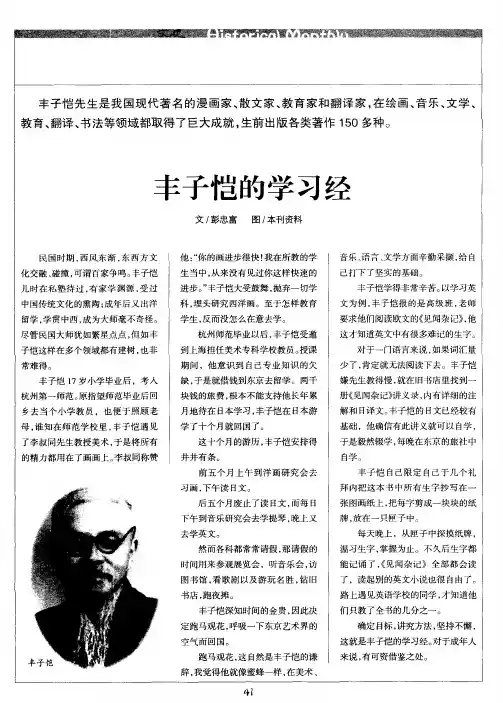

丰子恺的22遍读书法第一篇:丰子恺的22遍读书法丰子恺的22遍读书法2009-12-04 10:06:04|分类:读书 |标签: |字号大中小订阅丰子恺先生是我国当代著名的漫画家和翻译家。

他不仅漫画画得好,对世界各国的语言研究也有颇深的造诣。

更为可贵的是,他在学习外语的实践中创造出了许多行之有效的方法。

其中“22遍读书法”就是他在学习俄语时创造的一种方法。

所谓“22遍读书法”,也叫“读”字学习法,其具体的操作方法是:在阅读一篇文章时,每读一遍就在题目的旁边画一笔。

这样,一遍一遍,一笔一笔地积攒起来,直至组成一个繁体的“讀(读)”字。

当然,这22遍并不是一气读完,而是分四天进行。

第一天10遍,写完繁体“讀(读)”字左边的“言”字和右上边的“士”字;第二天读5遍,写完“士”字下面的“四”字;第三天读5遍,写完右边的“目”字,最后一天读2遍,写完“目”字下面的两脚。

丰子恺的“22遍读书法”是符合人类记忆规律的:德国著名的心理学家艾宾浩斯曾进行过多种关于记忆和遗忘的实验,通过这些实验得出了艾宾浩斯遗忘曲线,并告诉我们一个重要的遗忘规律,那就是:记忆之后的遗忘是先快后慢,先多后少。

所以,为了避免遗忘后难以补救,及时复习、重复学习,不失为最好的记忆方法之一。

丰子恺先生这样不断地重复读书学习,看似笨拙,却很实惠。

由于对所学的内容复习及时,刚刚开始学习外语几个月后,他就已经能看外文长篇小说,并能从事翻译工作了。

当然,同学们在读书学习时,所读书的遍数不一定非得如丰子恺先生那么多,对于不同的学科可以有所选择,但是必须牢记:读书的过程是细细咀嚼、品评、消化和吸收的过程。

“故书不厌百回读,熟读深思子自知。

”这是我国古代哲人从读书实践中总结出来的“温故而知新”的道理。

德国著名哲学家狄慈根也曾说过:“重复是学习之母。

”他们都把重复当作学习最重要的原则,这绝不是偶然的。

这种看似最不起眼、最简单易行的学习方法,不正是人们在不断的学习实践过程中总结出来的最好的记忆方法吗?第二篇:丰子恺书法研究范文丰子恺先生以漫画闻名于世,但他对书法的看重和自许远在漫画之上。

我的苦学经验(节选)作者:丰子恺读我这篇自述的青年诸君!你们也许以为我的读书生活是幸运而快乐的;其实不然,我的读书是很苦的。

你们都是正式求学,正式求学可以堂堂皇皇地读书,这才是幸运而快乐的。

但我是非正式求学,我只能伺候教课的余暇而偷偷隐隐地读书。

做教师的人,上课的时候当然不能读书,开议会的时候不能读书,监督自修的时候也不能读书,学生课外来问难的时候又不能读书,要预备明天的教授的时候又不能读书。

担任了它一小时的功课,便是这学校的先生,便有参加议会、监督自修、解答问难、预备教授的义务;不复为自由的身体,不能随了读书的兴味而读书了。

我们读书常被教务所打断,常被教务所分心,决不能象正式求学的诸君的专一。

所以我的读书,不得不用机械的方法而下苦功,我的用功都是硬做的。

我在学校中,每每看见用功的青年们,闲坐在校园里的青草地上,或桃花树下,伴着了蜂蜂蝶蝶、燕燕莺莺,手执一卷而用功。

我羡慕他们,真象潇洒的林下之士!又有用功的青年们,拥着绵被高枕而卧在寝室里的眠床中,手执一卷而用功。

我也羡慕他们,真象耽书的大学问家!有时我走近他们去,借问他们所读为何书,原来是英文数学或史地理化,他们是在预备明天的考试。

这使我更加要羡慕煞了。

他们能用这样轻快闲适的态度而研究这类知识科学的书,岂真有所谓“过目不忘”的神力么?要是我读这种书,我非吃苦不可。

我须得埋头在案上,行种种机械的方法而用笨功,以硬求记诵。

诸君倘要听我的笨话,我愿把我的笨法子一一说给你们听。

在我,只有诗歌、小说、文艺,可以闲坐在草上花下或奄卧在眠床中阅读。

要我读外国语或知识学科的书,我必须用笨功。

请就这两种分述之。

第一,我以为要通一国的国语,须学得三种要素,即构成其国语的材料、方法,以及其语言的腔调。

材料就是“单语”,方法就是“文法”,腔调就是“会话”。

我要学得这三种要素,都非行机械的方法而用笨功不可。

“单语”是一国语的根底。

任凭你有何等的聪明力,不记单语决不能读外国文的书,学生们对于学科要求伴着趣味,但谙记生字极少有趣味可伴,只得劳你费点心了。

丰子恺读后感丰子恺,是中国近现代著名的漫画家、书法家、文学家。

他的作品以幽默、富有讽刺意味和文学性而著称。

他的漫画作品《老子》,以及《三字经》、《百家姓》的漫画版,都是深受人们喜爱的经典作品。

在他的作品中,我们可以感受到他对生活的热爱和对人性的深刻洞察。

在阅读了丰子恺的作品后,我深受启发,感慨良多。

他的作品不仅仅是一幅幅漫画,更是对人生、社会、历史的深刻思考和表达。

他的漫画作品中所蕴含的哲理和智慧,让人不禁为之动容。

首先,丰子恺的作品给人留下深刻的印象。

他的笔下人物栩栩如生,每一个表情、动作都充满了生活的气息。

他善于捕捉生活中的细节,将之转化为漫画作品中的笑料和哲理。

他的作品不仅仅是为了逗乐,更是为了让人们在欢笑中思考,让人们在轻松中感悟。

其次,丰子恺的作品充满了对人性的深刻洞察。

他通过他的漫画作品,揭示了人性的各种弱点和欲望。

他以幽默的方式,讽刺了人们的虚伪、自私、贪婪等不良品质。

同时,他也表现了对人性的理解和宽容,让人们在笑声中反思自己的行为和态度。

再次,丰子恺的作品充满了对生活的热爱和对历史的深刻思考。

他的作品中融入了大量的历史元素和文化内涵,让人们在欣赏漫画的同时,也能够了解到丰子恺对历史和文化的独特见解。

他以幽默的方式,将历史人物、历史事件和文化传统重新演绎,让人们在笑声中感受到历史的魅力和文化的魅力。

最后,丰子恺的作品给人以启迪和感悟。

他的作品不仅仅是一种娱乐,更是一种教育。

他以幽默的方式,让人们在笑声中思考,让人们在欢乐中成长。

他的作品中蕴含着丰富的人生哲理和智慧,让人们在阅读后受益匪浅。

总之,丰子恺的作品是中国漫画艺术的瑰宝,是中国文化的瑰宝。

他的作品不仅仅是一种艺术表现,更是一种精神追求。

他以幽默的方式,让人们在笑声中思考,让人们在欢乐中成长。

他的作品充满了智慧和哲理,让人们在阅读后受益匪浅。

我深深地被他的作品所感染,受益匪浅。

希望更多的人能够阅读他的作品,感受到他的魅力,受益终身。

言传身教:回忆外公丰子恺教我学诗词的难忘教育经历《丰子恺家塾课:外公教我学诗词》这本书是作者宋菲君先生亲身经历的回忆录,描绘了他与著名画家、文学家丰子恺先生共度童年时光的故事。

丰子恺先生以独特的家庭教育方式——“课儿”(私塾课)来培养孩子们的素质和修养。

这本书采用豆瓣的写作方式,是我读过的一本非常有趣和有深度的书籍。

通过阅读,我不仅了解了丰子恺先生对孩子们的关怀和教育理念,还通过插画和古诗词注释,真实地感受到了丰家私塾课的氛围和教学内容。

首先,这本书深入而细腻地描绘了丰子恺先生与孩子们的日常生活场景。

作者用生动的笔触,描述了丰家的房屋布局、饮食习惯、家庭活动等,使读者仿佛置身其中。

其中的插画更是增加了阅读的乐趣,让人对当年的情景有了更加直观的感受。

其次,书中的故事和轶事充满了真情实感。

丰子恺先生不仅教授孩子们诗词和外语,更是通过他的言传身教,培养他们的品德和人生观。

书中的回忆不仅记录了丰子恺先生的智慧和幽默,还展示了他无私的关爱和教育慈爱。

最重要的是,书中通过古诗词的注释,让读者对中国古典文学有了更深的了解。

丰子恺先生引导孩子们通过古诗词感受自然、抒发情感,以及培养他们的审美情趣和文化修养。

这些古诗词的注释详尽且精准,使我对其中的意境和内涵有了更全面的理解。

总的来说,这本书给我留下了深刻的印象。

通过阅读《丰子恺家塾课:外公教我学诗词》,我不仅看到了丰子恺先生的教育成就,也领略到了他作为一位伟大艺术家的才华和智慧。

这本书既是一本关于丰子恺先生的家庭回忆录,也是一本关于中国传统文化和教育的启蒙读物。

我相信,通过阅读这本书,读者可以更好地理解丰子恺先生的教育理念,并从中获得对诗词和绘画的启发。

这本书不仅是一部家庭回忆录,更是一份关于传统文化和教育的珍贵资料和宝贵财富。

听读了丰子恺先生的《我的苦学经验》,颇有感触。

尤其是对下面这几段文字:“我确信这可以自修,便辍了学,每晚伏在东京的旅舍中自修SketchBook。

我自己限定于几个礼拜之内把此书中所有一切生字抄写在一张图画纸上,把每字剪成一块块的纸牌,放在一只匣子中。

每天晚上,象摸数算命一般地向匣子中探摸纸牌,温习生字。

不久生字都记诵,SketchBook全部都会读,而读起别的英语小说来也很自由了。

路上遇见英语学校的同学,询知道他们只教了全书的几分之一,我心中觉得非常得意。

从此我对于学问相信用机械的方法而下苦功。

知识这样东西,要其能够于应用,分量原是有限的。

我们要获得一种知识,可以先定一个范围,立一个预算,每日学习若干,则若干日可以学毕,然后每日切实地实行,非大故不准间断,如同吃饭一样。

照我当时的求学的勇气预算起来,要得各种学问都不难:东西洋知名的几册文学大作品,我可以克日读完;德文法文等,我都可以依赖各种自修书而在最短时期内学得读书的能力;提琴教则本《Homahmn》五册,我能每日练习四小时而在一年之内学毕;除了绘画不能硬要进步以外,其余的学问,在我都可以用机械的用功方法来探求其门径。

”“语言文字,不过是求学问的一种工具,不是学问的本身。

学些工具都要拖长许久的时日此生还来得及研究几许学问呢,拖长了时日而学外国语,真是俗语所谓“拉得被头直,天亮了!”我固然无福消受入校正式求学的幸福;但因了这个理由,我也不愿消受这种幸福,而宁愿独自来用笨功。

”回想起来,我们从小学习英语,不就是像丰子恺先生所说的学些工具都要拖长许久的时日此生还来得及研究几许学问呢。

这篇文章让我深刻认识到,人与人之间的差异首先就是思维方式上的差异。

即使在同一个教室,由同一个老师教授同一门课程,为什么学习成绩会有不同?以往我们会认为主要是智力程度——学霸天生就智商高,学习好;学习习惯、专心程度等原因。

但其实关于学习时的思维能力也是非常重要的。

为什么有的人自学也能掌握一门知识,有的人在学校上课都无法掌握?思维能力的差异是重要原因。

那些丰子恺教我的道理云间出品第一次遇上丰子恺是在高中的图书馆里,当时借来也只是为了提高写作水平,没想产生了启蒙教育的作用(启蒙的也挺早)。

自第一次读丰子恺至今,也已十年有余,仍然忘不了《秋》中所云:不解达观的我,虽明明觉得自己的提个和精力比二十九岁时全然没有什么差异,但“三十”这个观念笼在头上,犹之张了一顶阳伞,使我的全身蒙了一个暗淡色的阴影,又仿佛……大地的节候已从今移交于秋了。

自那时读了这句话,发现自己“三十”了好几年。

>>蜀黍语不乱于心,不困于情;不念过往,不惧将来。

如此,安好。

既然无处可逃,不如喜悦。

既然没有净土,不如清心。

既然没有如愿,不如释然。

闲或者有人笑我故意向未练的孩子们的空想界中找求荒唐的乌托邦,以为逃避现实之所,但我也可笑他们的屈服于现实,忘却人类的本性。

正当的游玩,是辛苦的安慰,是工作的预备。

上海是骚扰的寂寞,山中是清净的热闹。

在晚酌间看成群的儿女长大成人。

藏书如山积,读书如水流。

山形有限度,水流无时休。

人散后,一钩新月天如水。

钱钟书对应:目光放远,万事皆悲。

使人生圆滑进行的微妙的要素,莫如“渐”;造物主骗人的手段,也莫如“渐”。

在不知不觉之中,天真烂漫的孩子“渐渐”变成野心勃勃的青年;慷慨豪侠的青年“渐渐”变成冷酷的成人;血气旺盛的成人“渐渐”变成顽固的老头子。

直到现在,仗了秋的慈光的鉴照,死的灵气钟育,才知道生的甘苦悲欢,是天地间反覆过亿万次的老调,又何足珍惜?我但求此生的平安的度送与脱出而已。

等到处争先恐后地滋生繁殖的状态,我觉得天地间的凡庸,贪婪,无耻,与愚痴,无过于此了!古来无数的诗人千遍一律地为伤春惜花费词,这种效颦也觉得可厌。

假如要我对于世间的生荣死灭费一点词,我觉得生荣不足道,而宁愿欢喜赞叹一切的死灭。

?这是年中难得的全家欢笑的日子。

而在我,做孩子们的,在这种日子更有无上的欢乐。

世间的物有各种方面,各人所见的方面不同。

譬如一株树,在博物家,在园丁,在木匠,在画家,所见各人不同。

丰子恺自述读后感丰子恺自述读后感正如朱自清先生评价丰老的作品所言:“你的文和画就像一首首小诗,我们就像吃橄榄似的,老砸着那滋味儿。

”初品丰老的《丰子恺自述:我这一生》一书,确乎有着“回忆性散文兼有平易淳朴之风、宽仁隽永之意和童真天然之趣”的雅俗共赏之意味。

近日,内心常常焦虑浮躁,近来品读丰子恺先生的《丰子恺自述:我这一生》,集子中那一篇篇道法自然的回忆小文,好似一缕清风、一股清流,平复了些许焦躁的情绪,颇让人深思。

特别是读到《我的苦学经历》这一篇,深深感慨我为什么读了那么多年英语还是没办法读懂一本英文小说的原因。

作者在文中写了他精通一门学问所用的“机械的笨方法”,我觉得对于大多数的求学者都是受用的,除非你是天才。

但天才若没有苦练也难成气候,且看贝多芬、但丁等人。

在学业上总做无用功的学生,或许这篇散文对其能起到醍醐灌顶的作用。

聪明人,肯下笨功夫。

确定一个目标,认真地做下去,凡事需要现在努力工作,与其费心于未来的预期,不如现在拿这点功夫来用功。

只可惜,这个世界上自认聪明的人多,肯下笨功夫的人少。

我看作者的青年时代,最佩服他的苦学经验,最艳羡他的良师益友。

丰子恺先生的良师益友,印象最深的是伯豪。

作者文中的伯豪是一个与当时社会之景格格不入的人,如千百年前汩罗江畔的诗人屈原,有“举世浑浊而我独清,众人皆醉而我独醒”之感,他深刻冷静,勇敢果断,当所有人都畏惧那点名册上的圈饼和学业分数而勉强去上课时,他却大胆地旷课,甚至不屑于编造不上课的理由,将节省下来的时间去读书,充实自己的知识;当作者将寝室的启闭视为不容超越的定律,不敢去拿衣服只能强忍身体不适时,他却去讲道理,代作者去请假休息…然而这样一种具有犀利眼光,看透社会,孑然一人立于社会浑流之中的人终究不会有一个好境遇。

伯豪不屑与社会中的其他人那样浑浑噩噩,畏畏怯怯地过一生,他大胆去做自己想做的事情,可也许这样具有超前思想与精神的.人不能被那时的旧社会所容纳的吧,他终是被卷在命运的急流中,成了万千繁星中不算起眼的一颗,但他的那份冷静、勇敢、深刻,敢于去抬起头反抗陈规腐矩的精神,仍然值得我们学习!倘若你能沉淀下心来,细细品味丰老的《丰子恺自述:我这一生》,你便会懂得他所说的“看淡世事沧桑,内心安然无恙”的舒畅,从纷繁复杂的人事中观察熟悉而又陌生的人生,明处世之理,以睿智和深刻的见解解密生活的真谛,回味生活的老味道。

丰子恺劫后余生的所感所悟

丰子恺从少年至终老反映了大千世界和人生百态,丰子恺经历了中国几个艰难和动乱的历史时期,在抗日战争时期的时候,丰子恺先生携一家老小,辗转流离,奔波有 8 年之久,着实不易。

这八年,先生在途中饱受着颠沛流离寄人篱下的生活,却不忘以笔为刀,揭发日寇的罪行,以此来激励民众一致抗日的决心,展现了一名知识分子的爱国情怀。

丰子恺取得的成就来之不易,这些成就与他的勤奋好学和善于钻研的治学态度密不可分。

丰子恺最值得我们学习的品质是他的博爱和爱国,在他的众多作品里更多的是对贫苦大众的展现,折射出他对人间悲欢离合、悲悯仁爱、忧国忧民之情,当面对大灾大难时,面对日本侵略者宁做流浪汉不当亡国奴的一颗大义凛然的爱国之心。

作为一名小学教师被先生的爱国情怀深深地打动,想到自己所从事的育人工作,自己更加应该向学生进行爱国主义教育,从小培养他们对祖国母亲的热爱。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,丰子恺并非天才,他的66生的成就都与他的勤奋好学和善与钻研的治学态度密不可分,作为名小学教师,要不断修炼“内功”,当自身的业务技能提高了,才能够在课堂上深入浅出,享受着幸福的味道。

我的苦学经验(节选)作者:丰子恺读我这篇自述的青年诸君!你们也许以为我的读书生活是幸运而快乐的;其实不然,我的读书是很苦的。

你们都是正式求学,正式求学可以堂堂皇皇地读书,这才是幸运而快乐的。

但我是非正式求学,我只能伺候教课的余暇而偷偷隐隐地读书。

做教师的人,上课的时候当然不能读书,开议会的时候不能读书,监督自修的时候也不能读书,学生课外来问难的时候又不能读书,要预备明天的教授的时候又不能读书。

担任了它一小时的功课,便是这学校的先生,便有参加议会、监督自修、解答问难、预备教授的义务;不复为自由的身体,不能随了读书的兴味而读书了。

我们读书常被教务所打断,常被教务所分心,决不能象正式求学的诸君的专一。

所以我的读书,不得不用机械的方法而下苦功,我的用功都是硬做的。

我在学校中,每每看见用功的青年们,闲坐在校园里的青草地上,或桃花树下,伴着了蜂蜂蝶蝶、燕燕莺莺,手执一卷而用功。

我羡慕他们,真象潇洒的林下之士!又有用功的青年们,拥着绵被高枕而卧在寝室里的眠床中,手执一卷而用功。

我也羡慕他们,真象耽书的大学问家!有时我走近他们去,借问他们所读为何书,原来是英文数学或史地理化,他们是在预备明天的考试。

这使我更加要羡慕煞了。

他们能用这样轻快闲适的态度而研究这类知识科学的书,岂真有所谓“过目不忘”的神力么?要是我读这种书,我非吃苦不可。

我须得埋头在案上,行种种机械的方法而用笨功,以硬求记诵。

诸君倘要听我的笨话,我愿把我的笨法子一一说给你们听。

在我,只有诗歌、小说、文艺,可以闲坐在草上花下或奄卧在眠床中阅读。

要我读外国语或知识学科的书,我必须用笨功。

请就这两种分述之。

第一,我以为要通一国的国语,须学得三种要素,即构成其国语的材料、方法,以及其语言的腔调。

材料就是“单语”,方法就是“文法”,腔调就是“会话”。

我要学得这三种要素,都非行机械的方法而用笨功不可。

“单语”是一国语的根底。

任凭你有何等的聪明力,不记单语决不能读外国文的书,学生们对于学科要求伴着趣味,但谙记生字极少有趣味可伴,只得劳你费点心了。

我的笨法子即如前所述,要读Sketch Book,先把Sketch Book中所有的生字写成纸牌,放在匣中,每天摸出来记诵一遍。

记牢了的纸牌放在一边,记不牢的纸牌放在另一边,以便明天再记。

每天温习已经记牢的字,勿使忘记。

等到全部记诵了,然后读书,那时候便觉得痛快流畅。

其趣味颇足以抵偿摸纸牌时的辛苦。

我想熟读英文字典,曾统计字典上的字数,预算每天记诵二十个字,若干时日可以记完。

但终于未曾实行。

倘能假我数年正式求学的日月,我一定已经实行这计划了。

因为我曾仔细考虑过,要自由阅读一切的英语书籍,只有熟读字典是最根本的善法。

后来我向日本购买一册《和英根底一万语》,假如其中一半是我所已知的,则每天记二十个字,不到一年就可记完,但这计划实行之后,终于半途而废。

阻碍我的实行的,都是教课。

记诵《和英根底一万语》的计划,现在我还保留在心中,等候实行的机会呢。

我的学习日本语,也是用机械的硬记法。

在师范学校时,就在晚上请校中的先生教日语。

后来我买了一厚册的《日语完壁》,把后面所附的分类单语,用前述的方法一一记诵。

当时只是硬记,不能应用,且发音也不正确;后来我到了日本,从日本人的口中听到我以前所硬记的单语,实证之后,我脑际的印象便特别鲜明,不易忘记。

这时候的愉快也很可以抵偿我在国内硬记时的辛苦。

这种愉快使我甘心消受硬记的辛苦,又使我始终确信硬记单语是学外国语的最根本的善法。

关于学习“文法”,我也用机械的笨法子。

我不读文法教科书,我的机械的方法是“对读”。

例如拿一册英文圣书和一册中文圣书并列在案头,一句一句地对读。

积起经验来,便可实际理解英语的构造和各种词句的腔调。

圣书之外,他种英文名著和名译,我亦常拿来对读。

日本有种种英和对译丛书,左页是英文,右页是日译,下方附以注解。

我曾从这种丛书得到不少的便利。

文法原是本于论理的,只要论理的观念明白,便不学文法,不分noun与verb亦可以读通英文。

但对读的态度当然是要非常认真。

须要一句一字地对勘,不解的地方不可轻轻通过,必须明白了全句的组织,然后前进。

我相信认真地对读几部名作,其功效足可抵得学校中数年英文教科。

——这也可说是无福享受正式求学的人的自慰的话;能入学校中受先生教导,当然比自修更为幸福。

我也知道入学是幸福的,但我真犯贱,嫌它过于幸福了。

自己不费钻研而袖手听讲,由先生拖长了时日而慢慢地教去,幸福固然幸福了,但求学心切的人怎能耐烦呢?求学的兴味怎能不被打断呢?学一种外国语要拖长许久的时日,我们的人生有几回可供拖长呢?语言文字,不过是求学问的一种工具,不是学问的本身。

学些工具都要拖长许久的时日此生还来得及研究几许学问呢了拖长了时日而学外国语,真是俗语所谓“拉得被头直,天亮了!”我固然无福消受入校正式求学的幸福;但因了这个理由,我也不愿消受这种幸福,而宁愿独自来用笨功。

关于“会话”,即关于言语的腔调的学习,我又喜用笨法子。

学外国语必须通会话。

与外国人对晤当然须通会话,但自己读书也非通会话不可。

因为不通会话,不能体会语言的腔调;腔调是语言的神情所寄托的地方,不能体会腔调,便不能彻底理解诗歌小说戏剧等文学作品的精神。

故学外国语必须通会话。

能与外国人共处,当然最便于学会话。

但我不幸而没有这种机会,我未曾到过西洋,我又是未到东京时先在国内自习会话的。

我的学习会话,也用笨法子,其法就是“熟读”。

我选定了一册良好而完全的会话书,每日熟读一课,克期读完。

熟读的方法更笨,说来也许要惹人笑。

我每天自己上一课新书,规定读十遍。

计算遍数,用选举开票的方法,每读一遍,用铅笔在书的下端划一笔,便凑成一个字。

不过所凑成的不是选举开票用的“正”字,而是一个“读”字。

例如第一天读第一课,读十遍,每读一遍画一笔,便在第一课下面画了一个“言”字旁和一个“士”字头。

第二天读第二课,亦读十遍,亦在第二课下面画一个“言”字和一个“士”字,继续又把昨天所读的第一课温习五遍,即在第一课的下面加了一个“四”字。

第三天在第三课下画一“言”字和“士”字,继续温习昨日的第二课,在第二课下面加一“四”字,又继续温习前日的第一课,在第一课下面再加了一个“目”字。

第四天在第四课下面画一“言”字和一“士”字,继续在第三课下加一“四”字,第二课下加一“目”字,第一课下加一“八”字,到了第四天而第一课下面的“读”字方始完成。

这样下去,每课下面的“读”字,逐一完成。

“读”字共有二十二笔,故每课共读二十二遍,即生书读十遍,第二天温五遍,第三天又温五遍,第四天再温二遍。

故我的旧书中,都有铅笔画成的“读”字,每课下面有了一个完全的“读”字,即表示已经熟读了。

这办法有些好处:分四天温习,屡次反复,容易读熟。

我完全信托这机械的方法,每天像和尚念经一般地笨读。

但如法读下去,前面的各课自会逐渐地从我的唇间背诵出来,这在我又感得一种愉快,这愉快也足可抵偿笨读的辛苦,使我始终好笨而不迁。

会话熟读的效果,我于英语尚未得到实证的机会,但于日本语我已经实证了。

我在国内时只是笨读,虽然发音和语调都不正确,但会活的资料已经完备了。

故一听到日本人的说话,就不难就自己所已有的资料而改正其发音和语调,比较到了日本而从头学起来的,进步快速得多。

不但会话,我又常从对读的名著中选择几篇自己所最爱读的短文,把它分为数段,而用前述的笨法子按日熟读。

例如Stevenson和夏目漱石的作品,是我所最喜熟读的材料。

我的对于外国语的理解,和对于文学作品的理解,都因了这熟读的方法而增进一些。

这益使我始终好笨而不迁了。

——以上是我对于外国语的学习法。

第二,对于知识学科的书的读法,我也有一种见地:知识学科的书,其目的主要在于事实的报告;我们读史地理化等书,亦无非欲知道事实。

凡一种事实,必有一个系统。

分门别类,源源本本,然后成为一册知识学科的书。

读这种书的第一要点,是把握其事实的系统。

即读者也须源源本本地谙记其事实的系统,却不可从局部着手。

例如研究地理,必须源源本本地探求世界共分几大洲,每大洲有几国,每国有何种山川形胜等。

则读毕之后,你的头脑中就摄取了地理的全部学问的梗概,虽然未曾详知各国各地的细情,但地理是什么样一种学问,我们已经知道了。

反之,若不从大处着眼,而孜孜从事于局部的记忆,即使你能背诵喜马拉雅山高几尺,尼罗河长几里,也只算一种零星的知识,却不是研究地理。

故把握系统,是读知识学科的书籍的第一要点。

头脑清楚而记忆力强大的人,凡读一书,能处处注意其系统,而在自己的头脑中分门别类,作成井然的条理;虽未看到书中详叙细事的地方,亦能知道这详叙位在全系统中哪一门哪一类哪一条之下,及其在全部中重要程度如何。

这仿佛在读者的头脑中画出全书的一览表,我认为这是知识书籍的最良的读法。

但我的头脑没有这样清楚,我的记忆力没有这样强大。

我的头脑中地位狭窄,画不起一览表来。

倘教我闲坐在草上花下或奄卧在眠床中而读知识学科的书,我读到后面便忘记前面。

终于弄得条理不分,心烦意乱,而读书的趣味完全灭杀了。

所以我又不得不用笨法子。

我可用一本notebook来代替我的头脑,在notebook中画出全书的一览表。

所以我读书非常吃苦,我必须准备了notebook和笔,埋头在案上阅读。

读到纲领的地方,就在notebook上列表,读到重要的地方,就在notebook上摘要。

读到后面,又须时时翻阅前面的摘记,以朗此章此节在全体中的位置。

读完之后,我便抛开书籍,把notebook上的一览表温习数次。

再从这一览表中摘要,而在自己的头脑中画出一个极简单的一览表。

于是这部书总算读过了。

我凡读知识学科的书,必须用notebook摘录其内容的一览表。

所以十年以来,积了许多的notebook,经过了几次迁居损失之后,现在的废书架上还留剩着半尺多高的一堆notebook呢。

我没有正式求学的福分,我所知道于世间的一些些事,都是从自己读书而得来的;而我的读书,都须用上述的机械的笨法子。

所以看见闲坐在青草地上,桃花树下,伴着了蜂蜂蝶蝶、燕燕莺莺而读英文数学教科书的青年学生,或拥着绵被高枕而卧在眠床中读史地理化教科书的青年学生,我羡慕得真要怀疑!。