牛顿第一定律--第一课时

- 格式:ppt

- 大小:2.14 MB

- 文档页数:20

《牛顿第一定律》第一课时教学设计【学习主题】牛顿第一定律【学习时间】1课时【课程标准】知道牛顿第一定律【内容分析】牛顿第一定律是力学中重要的基本定律之一,也是培养学生分析、概括,推理能力很好的素材。

本节课是在学习了运动学和力学知识基础上,首次将力和运动联系起来,研究力和运动的关系和规律的知识,本课内容在初中物理知识体系中占有重要的地位,为后面平衡力等知识的学习打下坚实的基础,起到承前启后的作用。

因此教材比较注意科学地编排内容,它把理论联系实际,还把物理知识融入到生活中去,能让学生觉得物理就在身边,从而激发学生继续学习物理的兴趣。

本节需要一课时。

【学情分析】力与物体的运动是学生在生活中最常见的现象,所以学生会有浓厚的兴趣学习本节内容。

再者,前面已经学习了力、弹力、重力等知识,获得了探究力学问题的方法和经验,这些都为本节内容的学习奠定了基础。

但由于生活中的事例使学生形成“力与运动”的关系的错误观点已经根深蒂固,这会给本节的学习造成一定的困难。

学生物理语言的准确性和科学性的欠缺,也会给本节的学习造成一定的障碍。

【学习目标】1、知道牛顿第一定律的内容;2、知道什么是惯性,会用物体的惯性解释惯性现象,培养学生的语言表达能力;3、培养学生观察能力、逻辑推理能力和科学想象能力。

(板书课题)【学习过程】一、导入新课:(教师播放苹果落地图片请同学们看图说话,在设置问题,引发深入思考)二、新知探索一)、了解学习目标二)、导学案自查:1、组内相互检查学案的完成情况。

2、有问题和有疑问的地方记录下来。

三)、师生共同讨论导学案中存在的问题或疑问提出问题:物体运动到底需不需要力来维持呢?(需要/不需要)四)、实验探究:阻力对物体运动的影响1、结合学案回答a、研究对象是b、观察小车在水平面上滑行的。

c、小车滑行距离的远近体现对小车运动的影响。

点拨:该种实验方法为转化法。

进一步追问,小车滑行的距离除了与接触面粗糙程度有关,还与哪个因素有关?(教师让学生充分猜想后,给予提示:同一小车从同一斜面的同一高度静止下滑目的是使小车到达斜面底端时速度相同)。

第1课时牛顿第一定律知识目标知道牛顿第一定律,常识性了解伽利略理想实验的推理过程。

教学重、难点教学重点:通过对小车实验的分析、比较,得出牛顿第一定律。

教学难点:1.明确“力是维持物体运动的原因”观点是错误的;2.伽利略理想实验的推理过程。

教具准备斜面、小车、毛巾、棉布、木板、微机、实物投影、多媒体课件等。

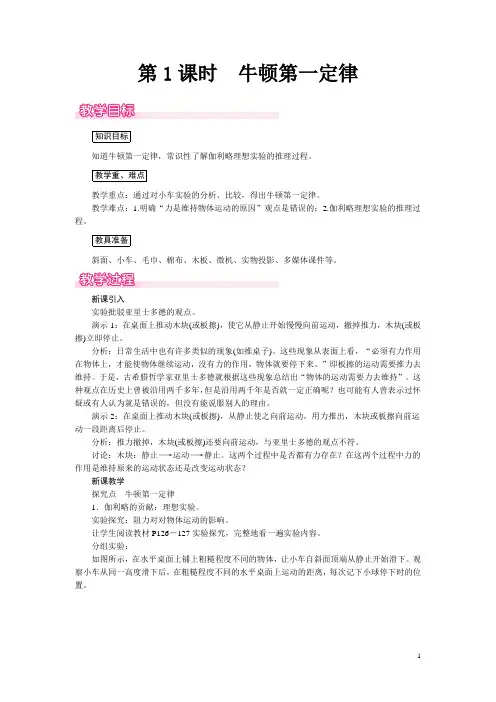

新课引入实验批驳亚里士多德的观点。

演示1:在桌面上推动木块(或板擦),使它从静止开始慢慢向前运动,撤掉推力,木块(或板擦)立即停止。

分析:日常生活中也有许多类似的现象(如推桌子)。

这些现象从表面上看,“必须有力作用在物体上,才能使物体继续运动,没有力的作用,物体就要停下来。

”即板擦的运动需要推力去维持。

于是,古希腊哲学家亚里士多德就根据这些现象总结出“物体的运动需要力去维持”。

这种观点在历史上曾被沿用两千多年,但是沿用两千年是否就一定正确呢?也可能有人曾表示过怀疑或有人认为就是错误的,但没有能说服别人的理由。

演示2:在桌面上推动木块(或板擦),从静止使之向前运动,用力推出,木块或板擦向前运动一段距离后停止。

分析:推力撤掉,木块(或板擦)还要向前运动,与亚里士多德的观点不符。

讨论:木块:静止―→运动―→静止。

这两个过程中是否都有力存在?在这两个过程中力的作用是维持原来的运动状态还是改变运动状态?新课教学探究点牛顿第一定律1.伽利略的贡献:理想实验。

实验探究:阻力对对物体运动的影响。

让学生阅读教材P126-127实验探究,完整地看一遍实验内容。

分组实验:如图所示,在水平桌面上铺上粗糙程度不同的物体,让小车自斜面顶端从静止开始滑下。

观察小车从同一高度滑下后,在粗糙程度不同的水平桌面上运动的距离,每次记下小球停下时的位置。

实验记录:实验次数表面材料阻力大小滑行距离1 毛巾最大最短2 棉布较大较长3 木板较小最长推理想象光滑表面阻力为零无限长实验分析:提出问题让学生讨论:(1)三次实验,小车最终都静止,为什么?(2)三次实验,小车运动的距离不同,这说明什么问题?(3)小车运动距离的长短跟它受到的阻力有什么关系?(4)若使小车运动时受到的阻力进一步减小,小车运动的距离将变长还是变短?(5)根据上面的实验及推理的思想,还可以推理出什么结论?(6)推理:小车在光滑的(阻力为零)表面,将会怎样运动?实验结论:平面越光滑,小车运动的距离越远,说明小车受到的摩擦力越小,速度减小得越慢。

基本信息课题作者及工作单位新课标人教版九年级物理第十二章第五节“牛顿第一定律”第一课时教案作者:朱芳兰工作单位:吉安五中1.课标中对本节内容的要求:课标要求要以“探究阻力对运动的影响”为核心,在基本的实验事实基础上,调动学生学习的积极性,引导学生积极思维,进一步概括、推理得出结论。

同时要让学生了解历史,感受物理之美,感受人类的进步,但不能让学生产生对亚里士多德的片面认识。

2.本节内容的知识体系:本节的主要内容是关于如何引导学生利用“实验教材分析+推理”的科学方法建立牛顿第一定律的过程及对该定律的理解。

3.本节内容在教材中的地位及前后的逻辑关系:本节内容不但是本章的重点,也是整个力学的重点,前面我们学习了简单的运动,又知道力学一些简单知识,牛顿第一定律正是基于此基础上将运动和力联系起来的一条纽带一座桥梁,是进一步分析和处理直线运动和力学问题的基础,是《力和运动》的开端, 是力学的“奠基石”,并为后面学习惯性、二力平衡的知识打下了坚实基础,起到承前启后的作用。

4•本节核心内容的功能和价值:总之,这节课的总体设计思想就是:要让学生学到科学知识,体验、领悟科学的方法,逐步树立科学的价值观。

学情分析经过初二的一年学习,学生已具备一定的观察和实验,分析和归纳的能力,为本节的自主实验探究打下了基础。

但对于实验推理法接触不多,加上生活经验的影响,要学生形成对牛顿第一定律这一概念的建立及理解使其认识由直观的感觉上升到科学理性认识,是有较大难度的,为了突破难点、突出课标主线。

我把本节课的重点放在探究实验上,让学生自己经历探究、推理过程,调动学生的思维,促进学生对知识的理解,同时在这个过程中让学生掌握学习的科学方法,提高自身的能力。

知识和技能:①②过程和方法:①②知道牛顿第一定律的内容。

理解力和运动的关系。

掌握控制变量法,理想推理的研究方法;通过参与科学探究活动,培养初步的科学探究能力。

教学目标情感态度和价值观:①使学生通过知识的探索过程形成研究探索意识和敢于创新的精神;② 在与小组成员一起探索、学习的过程中,养成与人共处、协作学习的习惯。