海底地形及其成因复习过程

- 格式:ppt

- 大小:1005.50 KB

- 文档页数:17

初二地理海底地形的成因分析海底地形的成因分析地理学中,海底地形是研究海底地壳表面的地理形态和构造特征。

海底地形的成因是多种多样的,包括地壳运动、火山活动、沉积作用等多种因素。

本文将对海底地形的主要成因进行分析和解释。

一、地壳运动地壳运动是海底地形形成的重要原因之一。

地壳是地球表面最外层的硬壳,由板块构成。

海洋地壳和大陆地壳是两种不同的地壳类型,它们之间存在着相互推挤、碰撞和分离的现象。

当板块移动时,海洋地壳之间可能会发生相互碰撞或远离,这种运动称为构造运动。

构造运动会引发海底地形的变化。

例如,在构造运动过程中,板块边界可能会发生剧烈断裂,形成断层,海底地形就会因此发生抬升或下沉的现象。

此外,地壳运动还可能引发火山喷发和地震活动,这些自然灾害也会对海底地形产生影响。

例如,火山岩的喷发会在海底地壳上堆积岩石,形成火山海山;地震可以引发海底地壳的移动和变形,造成海底山脉或裂谷的形成。

二、火山活动火山活动是造成海底地形变化的重要因素之一。

在海底山脉以及地球各大洋中,都存在着大量的海底火山。

这些火山在喷发和活动过程中,会喷出大量的熔岩和岩浆。

当熔岩和岩浆喷发到海底时,由于温度差异,会迅速冷却和凝固,逐渐堆积形成火山岩,进而造成海底地形的变化。

例如,火山岩的喷发可以形成海底火山和火山海山。

此外,火山岩和玄武岩等材料的堆积也会导致海底地形的抬升。

火山活动不仅对海底地形有直接的影响,同时还可以通过释放大量的热能和气体,影响海水温度和环境,对海洋生态系统产生重大影响。

这也进一步影响了地球的气候变化。

三、沉积作用沉积作用是海底地形形成的另一个重要因素。

在海洋中,存在着大量的沉积物,如沙子、泥浆、有机物等。

这些沉积物通过水流、风力等作用,在海底逐渐积聚。

沉积物的堆积可以形成沉积岩,并最终形成各种海底地形。

例如,沉积作用可以在海底形成平坦的沉积平原,也可以在河口和海岸地区形成沙洲、沙丘等沉积地貌。

另外,沉积作用还会导致海底地形的下陷。

第三节海底地形的形成教学目标:一、知识与技能1、了解海底扩张说的内容。

2、了解洋壳的形成。

3、了解板块构造学说的内容。

4、了解海沟、岛弧等的成因。

二、过程与方法运用海底扩张说与板块构造学说的主要观点,解释海底地形的形成和分布。

三、情感态度价值观假说在科学发展中的重要意义。

教学重点难点:各种海底地形的成因。

教学用具:多媒体课件教学方法:谈话法、启发法课时安排:1课时教学过程:(导入)复习海底地形的类型和分布规律。

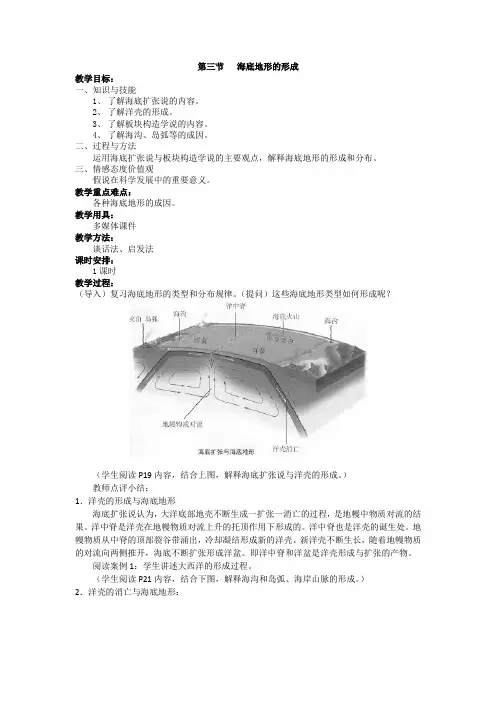

(提问)这些海底地形类型如何形成呢?(学生阅读P19内容,结合上图,解释海底扩张说与洋壳的形成。

)教师点评小结:1.洋壳的形成与海底地形海底扩张说认为,大洋底部地壳不断生成一扩张一消亡的过程,是地幔中物质对流的结果。

洋中脊是洋壳在地幔物质对流上升的托顶作用下形成的。

洋中脊也是洋壳的诞生处。

地幔物质从中脊的顶部裂谷带涌出,冷却凝结形成新的洋壳。

新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向两侧推开,海底不断扩张形成洋盆。

即洋中脊和洋盆是洋壳形成与扩张的产物。

阅读案例1:学生讲述大西洋的形成过程。

(学生阅读P21内容,结合下图,解释海沟和岛弧、海岸山脉的形成。

)2.洋壳的消亡与海底地形:板块构造学说认为,大洋板块和大陆板块相互碰撞时,大洋板块密度大,位置低,俯冲到大陆板块之下。

俯冲地带形成海沟、岛弧和海岸山脉。

(活动)P22作业:练习册相应内容[教学后记]高中地理术语全集一、等潜水位线将潜水位线海拔高度相等的点连成的线称作等潜水位线。

随地形起伏而起伏。

1、判断地势的高低潜水位的高低起伏与地表地势的高低起伏基本一致,但潜水位要平缓得多。

2、判断潜水的流向垂直等潜水位线,由高水位流向低水位。

3、判断河流的流向潜水水位随地形而有起伏(呈正相关),可根据图中等潜水位线的数据递变(递增或递减)顺序判断出地势高低,河流都是由高处向低处流,可知河流流向。

河流的流向与等高线的递减方向一致。

4、判断潜水的流速等潜水位线越密集,潜水流速越快;等潜水位线越稀疏,潜水流速越慢。

海底地貌知识点总结海底地貌是指海底的地形和地貌特征。

地质学家通过深海探测和海底地质调查,揭示了海底地貌的形成和演变过程。

海底地貌的研究对于了解地球的内部结构、地壳运动以及海洋环境的演化具有重要意义。

本文将介绍海底地貌的主要特征和形成机制。

一、海底地形特征1.大洋脊:大洋脊是海底地球岩浆活动的主要区域,也是地球地壳的生长中心。

大洋脊由两个平行的断裂带组成,中间隆起,形成了一系列的山脊。

大洋脊是地球地壳运动的重要表现形式,也是地壳板块运动的动力来源。

2.海沟:海沟是海底地貌中的一种深陷地形,通常位于大洋脊的附近。

海沟是地球地壳板块俯冲的结果,是地壳板块运动的重要产物之一。

海沟的深度可达数千米,是地球陆地最深的地方。

3.海山:海山是海底地形中的隆起地形,通常呈圆顶状或圆锥状。

海山是火山活动的结果,也是地壳板块运动的表现形式之一。

海山通常分布在大洋脊附近,数量众多,高度和体积各异。

4.海岭:海岭是位于海底的一种连续的山脊,通常呈线状或弧状。

海岭是地球地壳运动的重要表现形式,也是构造运动的结果。

海岭通常位于大洋脊的延伸部分,与大洋脊相连。

二、海底地貌形成机制1.岩浆活动:地球内部的岩浆活动是海底地貌形成的重要机制之一。

岩浆从地幔中上升到地壳表面,形成了火山口和火山岛。

岩浆也可以通过断裂带进入海水中,形成了大洋脊和海山。

2.地壳板块运动:地壳板块运动是海底地貌形成的主要机制之一。

地壳板块之间的相互碰撞、俯冲和滑动,导致地壳的变形和隆起。

地壳板块俯冲形成海沟,地壳板块滑动形成海岭。

3.海水侵蚀和沉积:海水的机械和化学侵蚀作用,以及悬浮物质的沉积,也参与了海底地貌的形成。

海水的侵蚀作用会削弱地形,形成海底沟谷和洞穴。

沉积作用会积累海底的沉积物,形成海底扇和海底丘等地貌特征。

4.冰川作用:冰川是形成海底地貌的重要力量之一。

冰川的融化和流动会带走和沉积大量的物质,改变海底地形。

冰川作用形成的海底地貌包括冰碛丘、冰川谷和冰蚀地貌等。

高一海洋地貌知识点在高一地理学科的学习中,海洋地貌是一个重要的知识点。

了解海洋地貌不仅可以增加我们对地球的认识,也有助于理解海洋生态系统的形成与发展。

本文将为大家介绍一些高一海洋地貌的知识点。

1. 海底地形海底地形是指海洋底部特定的地形特点。

海洋底部主要由大陆边缘、大洋盆地、海山、海沟、海岭等组成。

首先是大陆边缘,它是陆地与海洋之间的过渡区域。

大陆边缘有大陆架、大陆坡和大陆增生锥等形态。

大陆架是从陆地边缘向外延伸的平坦区域,水深通常在200米以内。

然后是大陆坡,它是从大陆架向海底的过渡区域,水深逐渐加深。

最后是大陆增生锥,它是由大量沉积物构成的,位于大陆坡与海盆之间。

其次是大洋盆地,它是海洋底部的主体部分。

大洋盆地包括了海脊和海沟两个重要地貌。

海脊是在大洋盆地中央,呈走向延伸的山脉,而海沟是在大洋盆地周边,呈纵向延伸的深沟。

最后是海山和海岭。

海山是在海洋底部突起的山脉,通常高于周围海底地形;海岭则是指从大洋盆地中央向周围伸展的山脉。

2. 海洋沉积物海洋沉积物主要由陆源性和生物源性两类组成。

陆源性沉积物是由陆地搬运进入海洋的颗粒物质,包括了岩屑、泥沙、风沙等。

生物源性沉积物则是由海洋生物遗骸、贝壳等有机物残骸形成的。

海洋沉积物的分布和特点与海洋地貌密切相关。

例如,在河口附近和大陆边缘的海域,陆源性沉积物相对较多;而在海脊附近,生物源性沉积物较为丰富。

3. 海浪和海涌海浪是指由风力引起的海面起伏波动。

它是海洋中常见的自然现象,也是海洋地貌塑造的重要因素。

海浪的高度和形状由风力、风向和水深等因素决定。

海浪的影响远不止在海面上,它还能够侵蚀岸边的海蚀地貌,并将沉积物输运到远离海岸的地区。

与海浪类似的是海涌,它是由潮汐引起的海水上下波动。

海涌主要受月亮和太阳的引力影响,具有周期性和规律性。

潮汐的高潮和低潮会对海岸线造成明显的影响,形成潮间带等特殊地貌。

综上所述,海洋地貌是地理学科中一个重要的知识点。

通过学习海洋地貌,我们可以了解海底地形的特点和形成过程,理解海洋沉积物的分布规律以及海浪和海涌的影响等。

第二章海岸与海底地形 2.3 海底地形的形成教学目标:1、通过对海底扩张说的了解,来理解海底地形的形成2、运用板块构造学说,分析理解洋壳的消亡及其对海底地形的影响教学重点难点:海底地形的形成教学过程:投影地球圈层结构图复习地球内部圈层结构1.洋壳的形成与海底地形海底扩张说认为,大洋底部地壳不断生成一扩张一消亡的过程,是地幔中物质对流的结果。

洋中脊是洋壳在地幔物质对流上升的托顶作用下形成的。

洋中脊也是洋壳的诞生处。

地幔物质从中脊的顶部裂谷带涌出,冷却凝结形成新的洋壳。

新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向两侧推开,海底不断扩张形成洋盆。

即洋中脊和洋盆是洋壳形成与扩张的产物。

2.洋壳的消亡与海底地形:板块构造学说认为,大洋板块和大陆板块相互碰撞时,大洋板块密度大,位置低,俯冲到大陆板块之下。

俯冲地带形成海沟、岛弧和海岸山脉。

中国书法艺术说课教案今天我要说课的题目是中国书法艺术,下面我将从教材分析、教学方法、教学过程、课堂评价四个方面对这堂课进行设计。

一、教材分析:本节课讲的是中国书法艺术主要是为了提高学生对书法基础知识的掌握,让学生开始对书法的入门学习有一定了解。

书法作为中国特有的一门线条艺术,在书写中与笔、墨、纸、砚相得益彰,是中国人民勤劳智慧的结晶,是举世公认的艺术奇葩。

早在5000年以前的甲骨文就初露端倪,书法从文字产生到形成文字的书写体系,几经变革创造了多种体式的书写艺术。

1、教学目标:使学生了解书法的发展史概况和特点及书法的总体情况,通过分析代表作品,获得如何欣赏书法作品的知识,并能作简单的书法练习。

2、教学重点与难点:(一)教学重点了解中国书法的基础知识,掌握其基本特点,进行大量的书法练习。

(二)教学难点:如何感受、认识书法作品中的线条美、结构美、气韵美。

3、教具准备:粉笔,钢笔,书写纸等。

4、课时:一课时二、教学方法:要让学生在教学过程中有所收获,并达到一定的教学目标,在本节课的教学中,我将采用欣赏法、讲授法、练习法来设计本节课。

海底地形及其成因复习目标:1、海底主要地貌类型;海底地形的形成和分布规律。

2、海底扩张学说、板块构造学说的主要观点。

复习重点:海底地貌类型特点;海底地形分布。

复习难点:海底地形的形成与板块扩张学说、板块构造学说。

复习过程自主学习扫描考点:1、海底主要地貌类型从大陆岸边到大洋中部,海底地形一般分为:大陆架、大陆坡、大陆隆、大洋盆地、海沟、大洋中脊。

用简图说明海底地形分布2、海底地形的形成原因(1)20世纪初,魏格纳提出大陆漂移学说,对全球海陆分布及其成因作了全新的解释,但在大陆漂移方式和_________等关键问题上缺乏证据。

(2)海底扩张说的证据:洋底岩石的年龄一般不超过2亿年,其中年龄最轻的在_________处,最老的在________处,并在海岭两侧呈对称分布。

(3)海底扩张过程:炽热熔岩不断地从大洋中脊轴部的________带涌升,当熔岩冷却后,便形成新洋底,新洋底把先期形成的较老的洋底逐渐向两侧推挤,导致洋底不断_________。

(4)海底扩张说认为,海底扩张的驱动力是地幔物质的对流:中央裂谷带对应于地幔对流的________区,大洋盆地对应于对流的_______区,海沟则对应于对流的________区。

(5)板块构造学说的主要内容:全球岩石圈可分为六个规模巨大的运动板块。

在板块内部地壳_______;而板块边界地壳________。

板块的边界分为两类:大洋中脊属于________边界,是海洋板块不断增生扩张的地方;海沟属于_______边界,它是板块相互碰撞、俯冲、消亡的地方。

在板块边界附近,由于______,因此多火山、地震。

典型例题剖析:读大洋板块俯冲示意图,回答下列问题:海 面 ① ② ③ ④ ⑤ (1) 图中海底地形A 处________,P 处________,B_______物质上升处。

________处是海洋最深的地方,一般是_______与_______的分界线。

(2) M 、N 板块的地壳部分,厚度较薄的是________,(填字母)(3) 据勘探CDE 三处岩层自老到新的顺序是_______,这个发现为_______学说的建立提供了事实依据。

海底地形的形成与分布【考试要求】考纲解读1、海底主要地貌类型2、海底扩张学说、板块构造学说的主要观点3、海底地形的形成和分布规律【知识梳理】一、海底地形1.主要类型:从大陆边缘到大洋中心,依次为。

2.从位置、形状、面积、水深、坡度等方面分析比较各地形部位。

大陆架和大陆坡:大陆架组成物质与陆地相同,是大陆向海洋的自然延伸,一般坡度较缓,水深在200米以内。

由大陆架向外伸展,海底坡度突然增大,形成一个相对陡峭的斜坡,叫做大陆坡。

海沟和岛弧:海沟指发育在大洋盆地边缘、两坡较陡的狭长形深海洼地,是海洋中最深的部分。

海沟常常伴生在岛弧的外缘,岛弧是指大陆和洋盆之间的群岛,也称“岛链”或“弧形列岛”。

洋盆和洋中脊:洋盆又称“深海平原”,构成了大洋底的主体,面积占整个海洋底部面积的一半。

洋中脊是地球上最长的海底山系,常分布在大洋中心部位,又称海岭。

3.读图1-1-9:明确海岭、海沟的分布。

二、海底扩张学说20世纪初,发现大西洋两侧的大陆形状、地质构造、古生物等方面具有相似性,认为二、三亿年以前,地球上只有一整块联合古陆,它的周围是一片广阔的海样,提出了大陆漂移学说,对全球海陆分布及其成因作了全新的解释。

但在和等问题上缺乏证据。

20世纪中期,和的发展,为新理论的出现提供了可能。

1. 海底岩石年龄分布规律:一般不超过年,其中年龄最轻的在处,最老的在处,并在两侧呈对称分布。

2. 海底扩张的过程:炽热的熔岩不断地从轴部的带涌升,当熔岩冷却后,便形成新,把先期形成的较老的逐渐向两侧推挤,导致洋底不断扩张。

3. 海底扩张的驱动力:。

中央裂谷带对应于地幔对流的区,宽广的对应于对流的水平运动区,海沟则对应于对流的区。

海底扩张说认为,大洋底部地壳不断生成一扩张一消亡的过程,是地幔中物质对流的结果。

洋中脊是洋壳在地幔物质对流上升的托顶作用下形成的。

洋中脊也是洋壳的诞生处。

地幔物质从中脊的顶部裂谷带涌出,冷却凝结形成新的洋壳。

新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向两侧推开,海底不断扩张形成洋盆。