人体膝关节生物力学模型研究

- 格式:pdf

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:58

基于ADAMS的人体膝关节运动力学研究刘健;郑建荣;吴青【摘要】Baaed on the research on human body structure which analyzes knee joint's kinematics and dynamics characteristics, the authors applies LifeMOD, a human biochemical mechanics software, to building up a human body model. A bushing constraint is applied creatively to knee joint. Dynamics simulation analysis is performed inside ADAMS to obtain the curves of the acting force and movement on human knee joint. Therefore the accuracy and practicability of the knee bushing model is verified, all of those efforts provide theoretical basis for researches on biped robots, artificial limbs and rehabilitation training robots.%在对人体结构进行研究的基础上,分析膝关节的运动学和动力学特性.应用人体生物力学软件LifeMOD创建人体模型,创新性地对膝关节施以轴套力约束,并在ADAMS中进行动力学仿真分析,得到人体膝关节的作用力和作用力矩曲线,验证膝关节轴套力模型的准确性和实用性,为双足步行机器人、人工假肢和康复训练机器人的研究提供理论基础.【期刊名称】《计算机应用与软件》【年(卷),期】2012(029)006【总页数】3页(P202-204)【关键词】LifeMOD;ADAMS;人体建模;膝关节动力学;仿真分析【作者】刘健;郑建荣;吴青【作者单位】华东理工大学机械与动力工程学院上海200237;华东理工大学机械与动力工程学院上海200237;华东理工大学机械与动力工程学院上海200237【正文语种】中文【中图分类】TP391.770 引言随着机电一体化技术的飞速发展,双足步行机器人的研究逐渐成为该领域的研究热点,而对机器人步态的研究又是热点中的难点。

人工膝关节仿生结构设计和生物力学关键技术及应用引言人工膝关节置换术是一种常见的临床治疗方式,主要应用于严重的关节炎、骨折或其他损伤所致的膝关节严重损害的患者。

随着科技的不断进步和人们对生活质量要求的提高,人工膝关节仿生结构设计以及生物力学关键技术的研究得到了越来越多的关注。

本文将从仿生结构设计和生物力学关键技术两个方面,探讨人工膝关节的最新进展和应用。

一、仿生结构设计1.1 人工膝关节的解剖和生理特点正常的膝关节由髌骨、股骨和胫骨组成,关节软骨和韧带起着重要的作用。

人工膝关节应该模拟出这些结构,并且在运动过程中要尽量减少关节表面的磨损和损伤。

仿生结构设计的关键在于模拟人体天然的关节结构和功能。

1.2 材料选择人工膝关节的材料选择至关重要,传统上常用的材料包括金属、聚乙烯和陶瓷。

近年来,生物可降解材料和纳米材料也开始逐渐应用于人工膝关节制备中,以期提高材料的生物相容性和耐磨性。

1.3 三维打印技术三维打印技术在人工膝关节仿生结构设计中起着越来越重要的作用,它可以根据患者的特殊情况,量身定制膝关节,精确度高,适应性强,减少了手术过程中的不确定性。

1.4 表面处理技术人工膝关节的表面处理对其耐磨性和功能都有很大的影响,现代的表面处理技术如纳米涂层、表面纳米结构等,可以有效地提高人工膝关节的使用寿命和力学性能。

二、生物力学关键技术2.1 运动分析技术人工膝关节置换术后,患者需要进行康复训练,运动分析技术可以帮助医生更好地监测患者的运动状态,调整康复方案,提高治疗效果。

2.2 人工关节材料的疲劳寿命测试疲劳寿命测试是评价人工膝关节材料耐久性的重要手段,通过疲劳寿命测试,可以及早发现材料的疲劳破损点,确保人工膝关节的长期可靠性。

2.3 载荷仿真技术人工膝关节在使用过程中要承受来自体重、运动等多方面的载荷,通过载荷仿真技术,可以更好地了解人工膝关节的受力情况,从而指导设计和临床治疗。

2.4 功能评估技术人工膝关节的功能评估技术可以帮助医生及时掌握患者膝关节的功能状态,评估人工膝关节的效果,指导临床治疗方案的调整。

实验名称:膝关节的生物力学研究一、实验目的1. 了解膝关节的生物力学特性;2. 掌握膝关节的生物力学实验方法;3. 分析膝关节在不同运动状态下的受力情况;4. 为膝关节损伤的诊断和治疗提供理论依据。

二、实验原理膝关节是人体最大的关节,由股骨、胫骨和髌骨组成,具有复杂的生物力学特性。

膝关节的生物力学研究有助于揭示膝关节损伤的机制,为临床诊断和治疗提供理论依据。

三、实验材料1. 膝关节模型;2. 生物力学测试仪;3. 力传感器;4. 计算机及数据采集软件;5. 软件及实验指导书。

四、实验方法1. 实验装置:将膝关节模型安装在生物力学测试仪上,将力传感器安装在膝关节模型上,通过计算机及数据采集软件实时采集实验数据。

2. 实验步骤:(1)调整膝关节模型,使其处于中立位;(2)在膝关节模型上施加不同的负荷,记录相应的受力情况;(3)模拟膝关节在不同运动状态下的受力情况,如屈伸、旋转等;(4)分析实验数据,得出膝关节在不同运动状态下的受力规律。

五、实验结果与分析1. 实验结果(1)在膝关节中立位时,股骨与胫骨之间的接触面积最大,受力分布较为均匀;(2)在膝关节屈伸运动过程中,受力集中在膝关节前侧,受力大小随着屈伸角度的增加而增大;(3)在膝关节旋转运动过程中,受力集中在膝关节内侧,受力大小随着旋转角度的增加而增大。

2. 结果分析(1)膝关节中立位时,受力分布较为均匀,有利于关节的稳定;(2)膝关节屈伸运动过程中,受力集中在膝关节前侧,可能与膝关节前交叉韧带承受的张力有关;(3)膝关节旋转运动过程中,受力集中在膝关节内侧,可能与膝关节内侧副韧带承受的张力有关。

六、结论通过本实验,我们掌握了膝关节的生物力学实验方法,分析了膝关节在不同运动状态下的受力情况。

实验结果表明,膝关节在不同运动状态下受力分布存在差异,为膝关节损伤的诊断和治疗提供了理论依据。

七、实验讨论1. 本实验采用膝关节模型进行实验,与人体膝关节存在一定差异,实验结果仅供参考;2. 实验过程中,实验数据的采集和分析需要较高的技术要求,可能存在误差;3. 膝关节的生物力学特性受多种因素影响,如年龄、性别、体重等,本实验未考虑这些因素,实验结果具有一定局限性。

《膝关节肌骨系统生物力学分析》篇一一、引言膝关节是人体最重要的承重关节之一,负责维持下肢的运动平衡。

随着生活水平的提高和运动习惯的改变,膝关节损伤问题日益突出,这要求我们更深入地理解其生物力学特性。

本文将详细分析膝关节肌骨系统的生物力学结构,以及其工作机制与运动功能的关联性。

二、膝关节的解剖结构膝关节主要由股骨、胫骨、髌骨及相关的韧带、软骨和肌肉等构成。

这些骨骼、软组织结构形成了复杂的生物力学系统,支撑并协助下肢运动。

其中,股四头肌和腘绳肌等肌肉的收缩和舒张,对维持膝关节的稳定性和运动功能至关重要。

三、膝关节肌骨系统的生物力学分析1. 肌肉的生物力学特性膝关节的肌肉主要分为伸肌和屈肌两类。

伸肌主要是股四头肌,而屈肌包括腘绳肌等。

这些肌肉的收缩力及运动模式,直接影响到膝关节的稳定性和运动范围。

当肌肉收缩时,能产生较大的关节扭矩,推动膝关节运动。

此外,肌肉的力量分布及运动协调性对于保持关节稳定性也至关重要。

2. 韧带与软骨的生物力学作用韧带是连接骨骼的重要结构,如膝部的内外侧副韧带、前后交叉韧带等。

它们在维持膝关节稳定性方面起着重要作用。

软骨则能减少关节摩擦,保护关节面免受磨损。

韧带和软骨的生物力学特性对膝关节的功能起着决定性作用。

当这些结构受损时,会直接影响到膝关节的生物力学平衡和功能发挥。

3. 骨组织的生物力学特点股骨、胫骨等骨组织在膝关节运动中起到支撑和传导力量的作用。

骨组织的生物力学特性决定了其在不同运动状态下的应力分布和承受能力。

在膝关节运动过程中,骨组织需要承受来自肌肉收缩和韧带牵拉产生的各种力量,保持关节的稳定性和灵活性。

四、膝关节肌骨系统生物力学的应用1. 运动康复了解膝关节肌骨系统的生物力学特性对于运动康复具有重要意义。

通过分析患者的肌肉力量、关节稳定性及运动协调性等生物力学参数,可以制定针对性的康复方案,帮助患者恢复关节功能。

2. 运动损伤预防与治疗通过分析膝关节的运动机制和生物力学特性,可以预防和治疗因肌肉、韧带、软骨或骨组织损伤引起的运动障碍。

从筋骨的力学特性探讨膝关节软骨-软骨下骨稳态失衡的生物力学机制膝关节是人体非常重要的关节之一,它承担着支撑身体重量、行走、跑步等活动的重要功能。

膝关节的功能受软骨-软骨下骨稳态的影响,而膝关节软骨-软骨下骨稳态的失衡常导致膝关节疾病的发生。

本文将从筋骨的力学特性出发,探讨膝关节软骨-软骨下骨稳态失衡的生物力学机制。

我们来看一下人体膝关节的结构。

膝关节是由股骨、胫骨和髌骨组成的,其中股骨上端与胫骨下端之间的接触面被称为膝关节的内侧间隙。

在内侧间隙中,软骨和软骨下骨共同构成了关节组织。

软骨是一种光滑、弹性较好的组织,它在关节运动时起到了减震和保护骨头的作用。

而软骨下骨则是股骨和胫骨之间的骨头结构,它的生物力学特性对膝关节的稳定起着至关重要的作用。

接着,我们来探讨筋骨的力学特性。

筋骨是连接肌肉和骨骼的组织,它在人体运动中起着传递力量和支撑身体的作用。

筋骨在运动中会受到拉伸、弯曲和扭转等多种力的作用,因此它的力学特性对于膝关节软骨-软骨下骨稳态的维持起着重要的作用。

在正常情况下,筋骨能够承受一定范围内的力量,并且具有一定的弹性。

当筋骨受到过大的力量作用或者长期的不良负荷时,它的力学特性就会发生改变,导致膝关节软骨-软骨下骨稳态失衡。

膝关节软骨-软骨下骨稳态失衡的生物力学机制可以从以下几个方面来解释。

长期的不良负荷会导致筋骨的力学特性发生改变,使得它不能有效地传递和承受力量。

这样一来,膝关节在运动时就会受到更大的力量作用,软骨和软骨下骨也会承受更大的压力,从而导致它们的退化和磨损。

筋骨的力学特性改变还会影响到肌肉的运动和控制,使得膝关节在运动过程中失去了原本的稳定性和平衡性。

长期的不良负荷也会引起膝关节的炎症和纤维化,导致软骨和软骨下骨的结构和功能发生改变,进一步加剧了膝关节软骨-软骨下骨稳态的失衡。

针对膝关节软骨-软骨下骨稳态失衡的生物力学机制,我们应该采取一系列措施来预防和治疗。

要合理安排运动和休息,避免长时间站立和过度运动。

解剖科学进展 Progress of Anatomical Sciences 2010 May,16(3):281~284膝关节后外侧结构的形态学及生物力学研究1121*曾蜀雄,伍国胜,汪 方,党瑞山(1. 第二军医大学解剖学教研室,上海 200433;2. 上海市第一人民医院骨科,上海 200080)膝关节后外侧结构(posterolateral structures,或PCL的同时实行PLS重建或修复组,比单纯重建PLS)的解剖学结构复杂,位置较深,且结构间有相ACL与PCL组,Lysholm( <0.02),Tegnerr ( <0.04)互融合,给PLS解剖学描述、损伤后的诊断和重建都评分明显提高,证实PLS维持膝关节稳定的重要性和带来了极大的困难。

PLS的单独损伤比较少见,仅占重建的必要。

PLS对维持膝关节的动力与静力稳定有[1]着重要的作用,主要起到限制膝内翻,胫骨外旋、急性关节损伤的2%,而大多数伴有交叉韧带的损[7-11]伤,其中后交叉韧带(posterior cruciate ligament,前移、后移。

PLS损伤后的重建可起到恢复膝关[2]内节旋转稳定和保护重建后的交叉韧带,显著改善PCL)的损伤中,近60%都伴有PLS的损伤。

车祸、[1-8]运动、坠落等使膝关节受到巨大暴力是造成PLS损伤膝关节的运动功能。

正是由于PLS复杂的解剖结构的主要原因。

但是PLS损伤在诊断中极易被忽视,进和维持膝关节稳定的重要作用,近年来,有大量关于而出现膝关节后外侧区疼痛,异常步态,膝关节后后外侧结构的研究。

本文就近年来有关膝关节后外侧外侧旋转不稳定,甚至造成交叉韧带重建失败和慢结构的形态学及其生物力学研究进展综述如下。

[1-6][7]性膝关节不稳定等。

Freemana等回顾性研究发1 PLS的形态学研究现,重建前交叉韧带(anterior cruciate ligament,ACL) 膝关节后外侧结构,又称膝关节后外侧角(post【收稿日期】*通讯作者(To whom correspondence should be addressed)2009-11-16 【摘要】 膝关节后外侧结构(PLS)解剖结构复杂,是膝关节重要的动力与静力的稳定结构,近年来,对PLS的解剖学描述和其在膝关节稳定中的生物力学作用越来越受到重视。

doi :10.3969/j.issn.1002-7386.2023.21.026·综述与讲座·OpenSim 肌骨模型在膝关节生物力学研究中的应用进展郭天赐 刘爱峰 陈继鑫 余伟杰 符碧峰 王平项目来源:国家自然科学基金面上项目(编号:81873316);天津市名中医传承工作室建设项目(编号:881022);中国医学科学院中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金资助项目(编号:2022⁃JKCS⁃07);天津市教委科研计划项目(编号:2021ZD013)作者单位:300381 天津市,天津中医药大学第一附属医院国家中医针灸临床医学研究中心通讯作者:王平 E⁃mail:yfywangping@ 【摘要】 OpenSim 是由美国斯坦福大学开发的一款开源的生物力学分析软件,主要用于人体肌肉骨骼系统的建模、可视化及仿真模拟分析。

近年来,已逐渐应用于膝关节生物力学分析领域,但未见相关综述报道。

本文系统阐述OpenSim 建模及仿真模拟过程,从基础和临床角度分析OpenSim 肌骨模型在膝关节生物力学研究中的应用优势及局限,并从建模准确性、验证建模准确性的标准及未来潜在的仿真研究方向进行探讨,以期为后续OpenSim 肌骨模型在膝关节生物力学研究中的应用提供借鉴和参考。

【关键词】 OpenSim ;肌骨模型;生物力学;步态分析;运动学分析【中图分类号】 R 318.01 【文献标识码】 A 【文章编号】 1002-7386(2023)21-3310-06Application progress of the OpenSim musculoskeletal model in knee biomechanical research GUO Tianci ,LIU Aifeng ,CHEN Jixin ,et al.First Teaching Hospital of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine ,National Clinical Research Center of Chinese Medicine Acupuncture and Moxibustion ,Tianjin 300381,China【Abstract 】 OpenSim is an open source biomechanical analysis software developed by Stanford University in the United States.It is mainly used for the modeling ,visualization and simulation of the human musculoskeletal system.In recent years ,it has been gradually applied to the knee joint biomechanical analysis ,but no relevant review has been reported.This article systematically describes the modeling and simulation process in OpenSim ,analyzes the merits and demerits of the OpenSim musculoskeletal model in knee biomechanical research from the basic and clinical perspectives ,and discusses the modeling accuracy.Moreover ,we describe the modeling accuracy ,the standard for verifying modeling accuracy ,and the potential future simulation research.This review aims to provide a reference for the subsequent application of OpenSim musculoskeletal model in knee biomechanical research.【Key words 】 OpenSim ;musculoskeletal model ;biomechanics ;gait analysis ;kinematic analysis 膝关节是人体最为重要且复杂的关节之一,在不同的活动和应力条件下,其结构和组织的力学响应会发生相应变化。

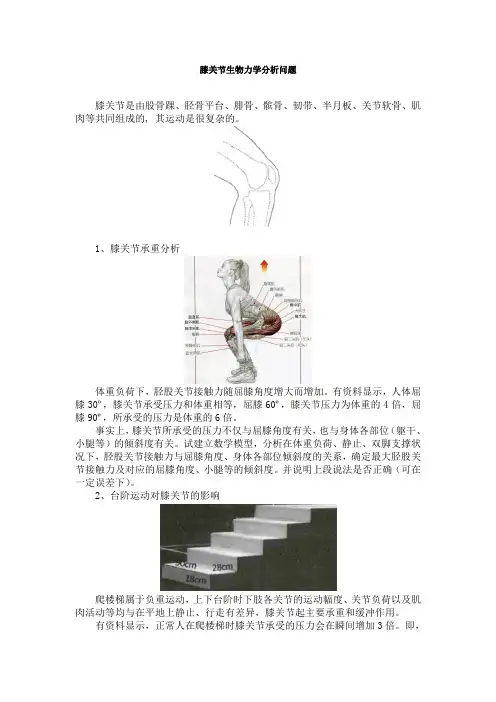

膝关节生物力学分析问题膝关节是由股骨踝、胫骨平台、腓骨、髌骨、韧带、半月板、关节软骨、肌肉等共同组成的, 其运动是很复杂的。

1、膝关节承重分析体重负荷下,胫股关节接触力随屈膝角度增大而增加。

有资料显示,人体屈膝30º,膝关节承受压力和体重相等,屈膝60º,膝关节压力为体重的4倍,屈膝90º,所承受的压力是体重的6倍。

事实上,膝关节所承受的压力不仅与屈膝角度有关,也与身体各部位(躯干、小腿等)的倾斜度有关。

试建立数学模型,分析在体重负荷、静止、双脚支撑状况下,胫股关节接触力与屈膝角度、身体各部位倾斜度的关系,确定最大胫股关节接触力及对应的屈膝角度、小腿等的倾斜度。

并说明上段说法是否正确(可在一定误差下)。

2、台阶运动对膝关节的影响爬楼梯属于负重运动,上下台阶时下肢各关节的运动幅度、关节负荷以及肌肉活动等均与在平地上静止、行走有差异,膝关节起主要承重和缓冲作用。

有资料显示,正常人在爬楼梯时膝关节承受的压力会在瞬间增加3倍。

即,一位体重为70公斤的人在爬楼梯时其两侧膝关节所承受的压力则高达280公斤。

同时,爬楼梯速度越快,膝关节承受的压力就越大。

考察台阶:长90 cm、宽28 cm、高18 cm,测试者:170cm、70kg,速度:96 步/分。

试建立数学模型,分析上下台阶时,胫股关节接触力与上下楼梯时腿部动作、速度等的关系。

分析上下楼梯是否有差异、上下楼梯最大膝关节压力各是多少、平均膝关节压力各是多少。

并说明上段说法是否正确。

3、运动对膝关节的影响若时间容许的话,请选取步行(例如快步走)、武术(例如太极拳)、球类(例如篮球)、田径(例如跳远)等一个或多个运动项目,对运动对膝关节的影响进行进一步讨论。

人工膝关节仿生结构设计和生物力学关键技术及应用在现代医学领域,人工膝关节仿生结构设计和生物力学关键技术及应用已经成为了一个备受关注的话题。

随着人们对健康生活的追求和医疗技术的不断进步,人工膝关节的研究和发展已经取得了显著的成果。

本文将从人工膝关节的仿生结构设计和生物力学关键技术两个方面展开探讨,旨在全面评估该主题,并撰写一篇有价值的文章,帮助读者更深入地理解这一领域。

一、人工膝关节仿生结构设计1. 总述在人工膝关节仿生结构设计方面,首先需要了解仿生学的概念和原理。

仿生学是一门研究生物系统结构和功能,并将其应用于工程设计中的学科。

在人工膝关节仿生结构设计中,仿生学的原理被广泛运用,力求使人工膝关节的结构和功能能够与自然膝关节相媲美。

2. 材料选择人工膝关节仿生结构设计中的材料选择至关重要。

常见的材料包括金属、陶瓷和塑料等。

不同的材料具有不同的特性和适应性,需要根据患者的个体情况和手术需求进行选择。

材料的耐磨性、耐久性和生物相容性也是需要考虑的重要因素。

3. 结构设计人工膝关节的结构设计需要符合人体工程学原理,并考虑到膝关节的生物力学特性。

设计人工膝关节时需要考虑到韧带的角度和力度、关节面的形状和尺寸等因素,以实现与自然膝关节相似的运动学效果。

4. 微创技术应用随着微创技术的不断发展,人工膝关节仿生结构设计也得到了很大的改善。

微创技术能够减少手术创伤,缩短恢复时间,提高手术成功率,对人工膝关节的仿生结构设计起到了积极的推动作用。

二、生物力学关键技术及应用1. 负重平衡负重平衡是人工膝关节生物力学中的关键技术之一。

通过对于人体负重的精准模拟和平衡调节,能够减少人工膝关节的磨损和损伤,延长使用寿命,提高关节功能和舒适度。

2. 运动适应性人工膝关节的生物力学要求具有良好的运动适应性,即在不同的运动状态下能够稳定运行,并且能够适应人体的不同姿势和活动需求。

生物力学关键技术需要在设计上考虑到这一点,以实现最佳的运动适应性。

膝关节骨性关节炎生物力学模型及其软骨表面应力分析金哲峰;刘爱峰;王平;张君涛;李远栋;张超;刘世珑;王志强【摘要】背景:膝关节骨性关节炎主要以软骨退变,骨质增生进而影响到关节周围软组织致关节疼痛,负重后加重以及后期致关节变形的慢性疾病。

目的:实验收集膝关节骨性关节炎患者及正常人的膝关节影像学参数,再先后导入各种软件建立模型,然后在模型上模拟膝关节下蹲动作,并收集下蹲过程中膝关节骨性关节炎患者及正常人膝软骨表面的应力数据,并将两者进行对比从而得出膝关节骨性关节炎患者软骨表面应力特征。

方法:收集膝关节骨性关节炎患者及正常人各30例,通过影像学CT,MRI检查获得数据,将得到的数据通过Mimics软件、Simpleware软件分析后建立模型,通过模型获得膝关节软骨应力相关数据,最后进行膝关节骨性关节炎患者与正常人数据的对比分析,分析总结得出膝关节骨性关节炎患者关节软骨的应力特点。

结果与结论:膝关节骨性关节炎患者从站立到下蹲过程中膝软骨表面应力一般呈现非线性递增趋势。

膝关节骨性关节炎患者下蹲过程中膝软骨表面中间外侧应力应力高于正常人体组(P <0.05),而其下蹲过程中膝软骨表面靠近远端应力及前后侧应力与正常人相比差异无显著性意义(P>0.05)。

结果证实,成功建立膝关节骨性关节炎肌骨模型和有限元模型,建立的模型更接近真实膝关节的运动特征,通过模型为膝关节骨性关节炎疾病提供膝部组织定量的生物力学数据。

%BACKGROUND:Knee osteoarthritis is a chronic disease characterized as cartilage degeneration and hyperostosis to impact the soft tissues around the joints, thereby resulting in joint pain, and it can be aggravated and lead to joint deformity after weight-bearing. OBJECTIVE:On the basis of imaging parameters of knee osteoarthritis patients and normal controls, a model was established. And then, kneesquatting movement was simulated on the model and stress data from the cartilage surface of patients and normal controls were colected and compared, thereby to obtain the stress characteristics of the cartilage surface in knee osteoarthritis patients. METHODS: There were 30 knee osteoarthritis patients and 30 healthy volunteers in the study. CT and MRI data from these participants were colected and analyzed using Mimics software and simpleware software to establish a model. Based on this model, cartilage-related stress data were harvested from knee osteoarthritis patients and healthy volunteers and compared to summarize the stress characteristics of the articular cartilage in patients with knee osteoarthritis. RESULTS AND CONCLUSION:In knee osteoarthritis patients, the stress on the cartilage surface from standing to squatting was increased in a nonlinear manner. During the process of squatting, the mediolateral stress was higher in the knee osteoarthritis patients than healthy controls (P < 0.05); however, there was no difference in the proximodistal and anteroposterior cartilage surface stress between the two groups (P > 0.05). These findings indicate that the knee osteoarthritis musculoskeletal model and finite element model are established successfuly, and these models are closer to the real motion characteristics of the knee joints, based on which, quantitative biomechanical data of the knee can be provided for knee osteoarthritis treatment.【期刊名称】《中国组织工程研究》【年(卷),期】2015(000)029【总页数】5页(P4629-4633)【关键词】组织构建;软骨组织工程;膝关节骨性关节炎;生物力学模型;软骨应力特征;有限元;三维运动捕捉系统;肌骨模型;表面肌电图;人体物理机械特性建立软件;国家自然科学基金【作者】金哲峰;刘爱峰;王平;张君涛;李远栋;张超;刘世珑;王志强【作者单位】天津中医药大学第一附属医院骨伤科,天津市 300193;天津中医药大学第一附属医院骨伤科,天津市300193;天津中医药大学第一附属医院骨伤科,天津市 300193;天津中医药大学第一附属医院骨伤科,天津市 300193;天津中医药大学第一附属医院骨伤科,天津市 300193;天津中医药大学第一附属医院骨伤科,天津市 300193;天津中医药大学第一附属医院骨伤科,天津市 300193;天津中医药大学研究生院,天津市 300193【正文语种】中文【中图分类】R3180 引言 Introduction自从Bresler和Frankel在20世纪中期建立的人膝关节生物力学模型以来,人体膝关节模型的模型得到了快速发展[1]。

膝关节及全人工膝关节之生物力学探讨膝关节为人体重要关节之一,具有将上半身重量传到足部的功能,并随时调整人体重心(center of gravit),以达到最省力之步态。

除此之外,膝关节(knee joint)在人体静态及动态活动时可用来之撑身体,致使其稳定性就相当重要。

世界卫生组织在一九九八年公布数据显示全世界约有十三亿五千五百万人患有膝关节炎。

国内每年约有一万个病例会进行置换全人工膝关节手术(total knee arthroplasty, TKA)。

图一为一个全人工膝关节构造与装置示意图。

当患者之关节炎严重时,关节面软骨(subchondral bone)会严重磨损破坏,甚至出现变形,往往会导致疼痛、功能受限及行走不便,以致无法正常活动,此时保守治疗成效不彰,可经由骨科专科医师评估进行人工膝关节置换手术;全人工膝关节置换手术之目的,乃是为长久取代并替换原有关节的功能,但在临床上膝关节置换后所产生之过大的接触应力(contact stress)[3-7]会导致超高分子量聚乙烯层的磨耗(UHMWPE wear)(图二),进而造成全人工膝关节之置换后失败。

造成过大界面接触应力的因素极多,除了全人工膝关节本身的设计外,手术时的定位不当亦是其中之一[8,9]。

定位不当会造成膝关节承受过高的负载或是关节面间接触面积太小,会导致过高的接触应力产生,伴随着病人日常生活中的周期反复运动,将导致超高分子量聚乙烯层之1磨耗破坏,进而造成置换后失败[4]。

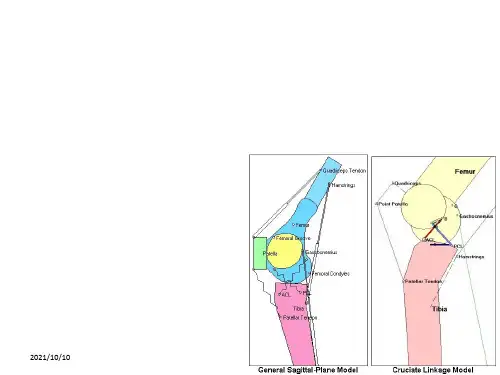

图一、全人工膝关节置换构造图二、全人工膝关节UHMWPE 磨耗2膝关节(knee joint)主要是由股骨髁(femoral condyle)、胫骨平台(tibia)、髌骨(patella)及周围滑膜囊、关节囊、韧带(ligaments)、半月板(meniscus)和肌肉等组织所共同构成(如下图三,四)[2][10]。

膝关节主要包括两个关节面所组成,一为胫股骨关节(tibiofemoral joint),另一为髌股骨关节(patellofemoral joint)。

大连理工大学

硕士学位论文

人体膝关节生物力学模型研究

姓名:孙永森

申请学位级别:硕士

专业:一般力学与力学基础指导教师:齐朝晖

20060601

大连理工大学硕士学位论文

3人体肌肉生物力学模型

肌肉是构成动物体的主要组织,根据构造不同分为平滑肌、心肌和骨骼肌【旧,如图3.1.3。

平滑肌主要分布在内脏的中空器官及血管壁,舒缩缓慢而持久;心肌是构成心壁的主要部分:骨骼肌主要存在于躯干和四肢,收缩迅速而有力,但易疲劳。

图3.1平滑肌

Fi宙.1P1ainmusclc图3.2心肌

Fj醇.2c口djac

图33骨骼肌

Fig3.3skeletalmuscle

心肌和平滑肌受内脏神经调节,不直接受意识的管理,属于不随意肌;骨髂肌受躯体神经支配,直接受人的意识支配,其主要功能是当受到来自神经的刺激时产生收缩,进而引起动物体内外的各种运动,控制膝关节运动的肌肉是属于骨骼肌。

骨骼肌是体内最多的组织,约占体重的40%,躯体的各种运动和呼吸动作均由骨骼肌的收缩来完成。

肌肉的功能和力学特性是人体和器械运动的基础,肌肉模型是任何肌骨骼系统(1nusculoskcletalsyst锄)仿真的基本要素。

骨骼肌的本构模型在肌肉分析中有十分重要的作用。

本文通过对已有的各种肌肉模型的分析,建立新的表达式。

先介绍一下各种模型的本构关系。

3.1人体骨骼肌的本构关系

骨骼肌收缩是关节动力来源,骨骼肌力的变化直接影响人动作的执行,简要介绍骨

骼肌的本构模型。

其代表模型有三种,分别是Hill模型、Hu)【lcy模型和流变学模型。

大连理工大学硕士学位论文

后交叉韧带韵奴韧带

图4.3膝关节内部

Fig.4.3innerk11eejoint

膝部肌肉

图4.4膝关节肌肉

Fig4.4kneejoimmuscle

位骨

骨酪肌

胫骨

膝关节外侧有外侧副韧带,起于股骨外上髁,止于腓骨小头,呈圆索状,纤维与关节囊之间被脂肪组织隔开。

侧副韧带的主要功能是加强关节侧方的稳定性。

屈膝时韧带松弛,伸膝时韧带拉紧,有限制小腿旋转的作用,关节囊内有前后交叉韧带和内外侧半月板。

交叉韧带使股骨和胫骨紧密相连,限制胫骨向前、向后移位。

半月板外缘厚,与关节囊相连,内缘薄,游离于关节腔内。

半月板能起到弹性垫的作用,可加深关节窝的凹度,改善关节面形状。

使股骨和胫骨关节面更加适应,增强关节的稳定性,并防止关节面的软骨受损。

膝关节处韧带的主要作用是使膝关节处连接牢固,同时起到缓冲带的作用。

在入运动过程中,入的肌肉力的方向与相应的骨骼保持微小的变化,因此在简化肌肉时肌肉力的方向与骨骼的姿态保持不变。

如图4.5所示。

在图中左图是以前的肌肉简化方法,只是将肌肉简化为弹簧,弹簧力的方向与骨骼的夹角岛、岛随关节角度的变化,在右图中,将肌肉简化为两个力,力的大小相等,肌肉力与骨骼的夹角岛、∞是保持不变的。

膝关节肌肉的作用各不相同,每根肌肉有自己的作用,和附着点,见表4.1。