山东专升本大学语文文言文部分汇总(包含翻译常、见问题等信息)

- 格式:pptx

- 大小:773.44 KB

- 文档页数:58

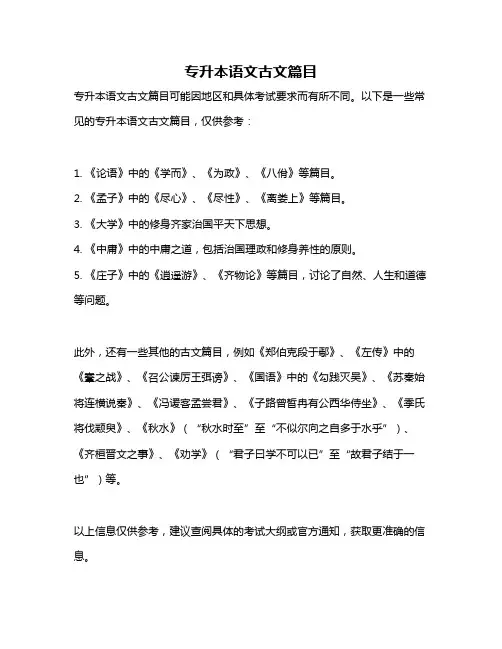

专升本语文古文篇目

专升本语文古文篇目可能因地区和具体考试要求而有所不同。

以下是一些常见的专升本语文古文篇目,仅供参考:

1. 《论语》中的《学而》、《为政》、《八佾》等篇目。

2. 《孟子》中的《尽心》、《尽性》、《离娄上》等篇目。

3. 《大学》中的修身齐家治国平天下思想。

4. 《中庸》中的中庸之道,包括治国理政和修身养性的原则。

5. 《庄子》中的《逍遥游》、《齐物论》等篇目,讨论了自然、人生和道德等问题。

此外,还有一些其他的古文篇目,例如《郑伯克段于鄢》、《左传》中的《鞌之战》、《召公谏厉王弭谤》、《国语》中的《勾践灭吴》、《苏秦始将连横说秦》、《冯谖客孟尝君》、《子路曾皙冉有公西华侍坐》、《季氏将伐颛臾》、《秋水》(“秋水时至”至“不似尔向之自多于水乎”)、《齐桓晋文之事》、《劝学》(“君子曰学不可以已”至“故君子结于一也”)等。

以上信息仅供参考,建议查阅具体的考试大纲或官方通知,获取更准确的信息。

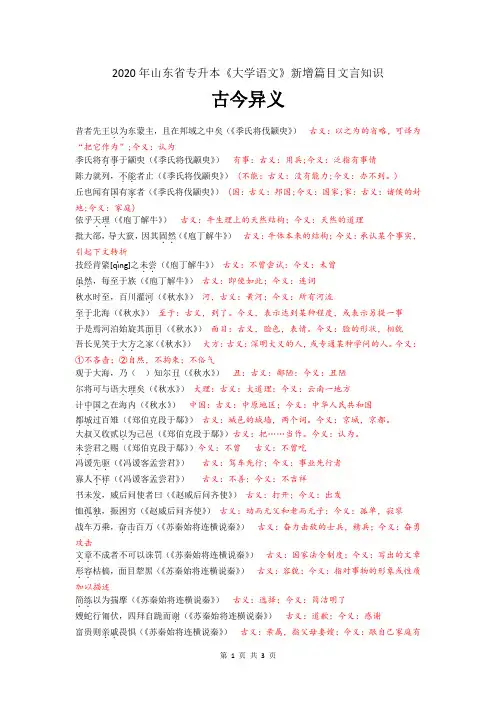

2020年山东省专升本《大学语文》新增篇目文言知识古今异义昔者先王以为..东蒙主,且在邦域之中矣(《季氏将伐颛臾》)古义:以之为的省略,可译为“把它作为”;今义:认为季氏将有事..于颛臾(《季氏将伐颛臾》)有事:古义:用兵;今义:泛指有事情陈力就列,不能..者止(《季氏将伐颛臾》) (不能:古义:没有能力;今义:办不到。

)丘也闻有国.有家.者(《季氏将伐颛臾》)(国:古义:邦国;今义:国家;家:古义:诸侯的封地;今义:家庭)依乎天理..(《庖丁解牛》)古义:牛生理上的天然结构;今义:天然的道理批大郤,导大窾,因其固然..(《庖丁解牛》)古义:牛体本来的结构;今义:承认某个事实,引起下文转折技经肯綮[qìng]之未尝..(《庖丁解牛》)古义:不曾尝试;今义:未曾虽然..,每至于族(《庖丁解牛》)古义:即使如此;今义:连词秋水时至,百川灌河.(《秋水》)河,古义:黄河;今义:所有河流至于..北海(《秋水》)至于:古义,到了。

今义,表示达到某种程度,或表示另提一事于是焉河泊始旋其面目..(《秋水》)面目:古义,脸色,表情。

今义:脸的形状,相貌吾长见笑于大方..之家(《秋水》)大方:古义:深明大义的人,或专通某种学问的人。

今义:①不吝啬;②自然,不拘束;不俗气观于大海,乃()知尔丑.(《秋水》)丑:古义:鄙陋;今义:丑陋尔将可与语大理..矣(《秋水》)大理:古义:大道理;今义:云南一地方计中国..之在海内(《秋水》)中国:古义:中原地区;今义:中华人民共和国都城..过百雉(《郑伯克段于鄢》)古义:城邑的城墙,两个词。

今义:京城,京都。

大叔又收贰以为..己邑(《郑伯克段于鄢》)古义:把……当作。

今义:认为。

未尝..君之赐(《郑伯克段于鄢》)今义:不曾古义:不曾吃冯谖先驱..(《冯谖客孟尝君》)古义:驾车先行;今义:事业先行者寡人不祥..(《冯谖客孟尝君》)古义:不善;今义:不吉祥书未发.,威后问使者曰(《赵威后问齐使》)古义:打开;今义:出发恤孤独..,振困穷(《赵威后问齐使》)古义:幼而无父和老而无子;今义:孤单,寂寥战车万乘,奋击..百万(《苏秦始将连横说秦》)古义:奋力击敌的士兵,精兵;今义:奋勇攻击文章..不成者不可以诛罚(《苏秦始将连横说秦》)古义:国家法令制度;今义:写出的文章形容..枯槁,面目犂黑(《苏秦始将连横说秦》)古义:容貌;今义:指对事物的形象或性质加以描述简练..以为揣摩(《苏秦始将连横说秦》)古义:选择;今义:简洁明了嫂蛇行匍伏,四拜自跪而谢.(《苏秦始将连横说秦》)古义:道歉;今义:感谢富贵则亲戚..畏惧(《苏秦始将连横说秦》)古义:亲属,指父母妻嫂;今义:跟自己家庭有婚姻关系的家庭或其它的成员乐正夔[kuí]一足,信.乎(《察传》)信,古义:真实;今义:相信国人..道之,闻之于宋君(《察传》)国人,古义:城邑及附近的人;今义:同一个国度的人身都.卿相之位,泽及后世(《答客难》)古义:居,居于;今义:全天下平均..,合为一家(《答客难》)古义:一致,统一;今义:两者数量相等虽然..,安可以不务修身乎哉古义:虽然这样;今义:转折连词而终惑于大道..也(《答客难》)古义:真理;今义:大路曾不得掌故..,安敢望侍郎乎(《答客难》)古义:一种小官职;今义:典故孔子自周反于鲁,弟子稍.益进焉(《孔子世家》)古义:逐渐;今义:稍微楚灵王兵强,陵轹[lì]中国..(《孔子世家》)古义:中原各国;今义:中华人民共和国累世不能殚其学,当年..不能究其礼(《孔子世家》)古义:毕生;今义:当时那一年孔子入门,北面..稽首(《孔子世家》)古义:面向北;今义:北边使各以其方贿来贡,使无忘职业..(《孔子世家》)古义:进贡之事;今义:个人所从事的服务于社会并作为主要生活来源的工作冉求既去,明年..,孔子自陈迁于蔡(《孔子世家》)古义:第二年;今义:今年的下一年今孔丘述三五..之法,明周召之业(《孔子世家》)古义:三皇五帝;今义:三五个关雎之乱.以为风始(《孔子世家》)古义:乐曲的最后一段;今义:混乱鲍叔不以我为不肖..(《管晏列传》)古义:不贤,没有才能;今义:品行不好通货..积财,富国强兵(《管晏列传》)古义:交换货物;今义:在社会经济活动中作为流通手段的货币鲍叔不以我为无耻..(《管晏列传》)古义:不知羞耻;今义:卑鄙以区区..之齐在海滨(《管晏列传》)古义:小;今义:少少时常与鲍叔牙游.,鲍叔知其贤(《管晏列传》)古义:交游,此指做生意今义:游览,旅游吾尝为鲍叔谋事而更穷困..(《管晏列传》)古义:困厄,窘迫;今义:贫穷天下不多.管仲之贤而多鲍叔能知人也(《管晏列传》)古义:赞美;今义:数量大富国强兵,与俗.同好恶(《管晏列传》)古义:百姓;今义:俗气故论卑.而易行(《管晏列传》)古义:平易;今义:卑下,卑劣桓公实怒少姬,南袭蔡,管仲因而..伐楚(《管晏列传》)古义:趁机;今义:所以既见其著书,欲观其行事,故次.其传(《管晏列传》)古义:编写;今义:低一等将顺其美,匡救其恶,故上下能相亲..也(《管晏列传》)古义:亲密无间;今义:定亲前家长或本人到对方家相看江东虽小,地方..千里(《垓下之围》)古义:土地方圆;今义:某个地区期山东..为三处(《垓下之围》)古义:山的东面;今义:山东省。

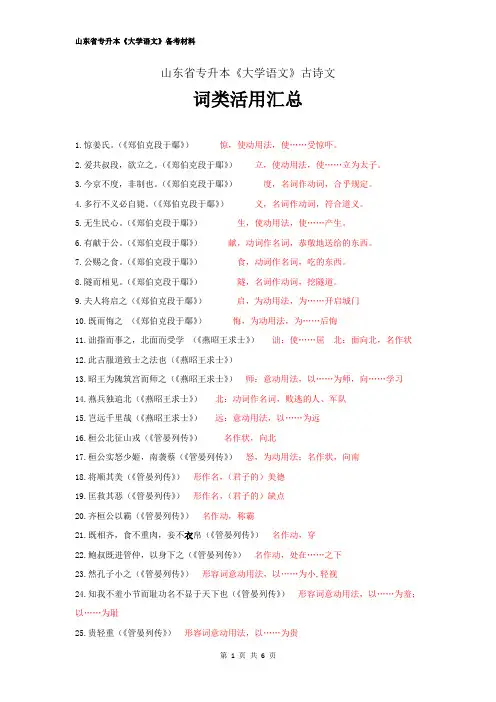

山东省专升本《大学语文》古诗文词类活用汇总1.惊姜氏。

(《郑伯克段于鄢》)惊,使动用法,使……受惊吓。

2.爱共叔段,欲立之。

(《郑伯克段于鄢》)立,使动用法,使……立为太子。

3.今京不度,非制也。

(《郑伯克段于鄢》)度,名词作动词,合乎规定。

4.多行不义必自毙。

(《郑伯克段于鄢》)义,名词作动词,符合道义。

5.无生民心。

(《郑伯克段于鄢》)生,使动用法,使……产生。

6.有献于公。

(《郑伯克段于鄢》)献,动词作名词,恭敬地送给的东西。

7.公赐之食。

(《郑伯克段于鄢》)食,动词作名词,吃的东西。

8.隧而相见。

(《郑伯克段于鄢》)隧,名词作动词,挖隧道。

9.夫人将启之(《郑伯克段于鄢》)启,为动用法,为……开启城门10.既而悔之(《郑伯克段于鄢》)悔,为动用法,为……后悔11.诎指而事之,北面而受学(《燕昭王求士》)诎:使……屈北:面向北,名作状12.此古服道致士之法也(《燕昭王求士》)13.昭王为隗筑宫而师之(《燕昭王求士》)师:意动用法,以……为师,向……学习14.燕兵独追北(《燕昭王求士》)北:动词作名词,败逃的人、军队15.岂远千里哉(《燕昭王求士》)远:意动用法,以……为远16.桓公北征山戎(《管晏列传》)名作状,向北17.桓公实怒少姬,南袭蔡(《管晏列传》)怒,为动用法;名作状,向南18.将顺其美(《管晏列传》)形作名,(君子的)美德19.匡救其恶(《管晏列传》)形作名,(君子的)缺点20.齐桓公以霸(《管晏列传》)名作动,称霸21.既相齐,食不重肉,妾不衣帛(《管晏列传》)名作动,穿22.鲍叔既进管仲,以身下之(《管晏列传》)名作动,处在……之下23.然孔子小之(《管晏列传》)形容词意动用法,以……为小,轻视24.知我不羞小节而耻功名不显于天下也(《管晏列传》)形容词意动用法,以……为羞;以……为耻25.贵轻重(《管晏列传》)形容词意动用法,以……为贵26.晏子怪而问之(《管晏列传》)形容词意动用法,以……为怪,奇怪27.富国强兵(《管晏列传》)形容词使动用法,使……富;使……强28.管仲因而信之(《管晏列传》)动词使动用法,使……守信用29.邵忽死之(《管晏列传》)动词为动用法,为……而死30.桓公实怒少姬,南袭蔡(《管晏列传》)动词为动用法,为……发怒31.单于壮其节(《苏武传》)形容词的意动用法,以……为壮。

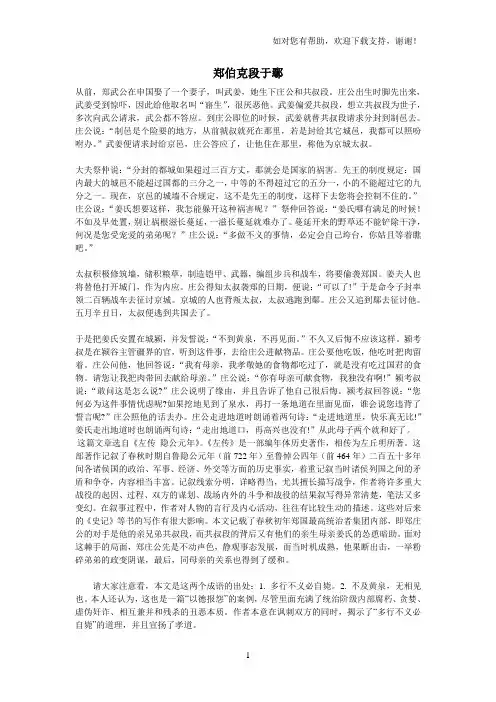

郑伯克段于鄢从前,郑武公在申国娶了一个妻子,叫武姜,她生下庄公和共叔段。

庄公出生时脚先出来,武姜受到惊吓,因此给他取名叫“寤生”,很厌恶他。

武姜偏爱共叔段,想立共叔段为世子,多次向武公请求,武公都不答应。

到庄公即位的时候,武姜就替共叔段请求分封到制邑去。

庄公说:“制邑是个险要的地方,从前虢叔就死在那里,若是封给其它城邑,我都可以照吩咐办。

”武姜便请求封给京邑,庄公答应了,让他住在那里,称他为京城太叔。

大夫祭仲说:“分封的都城如果超过三百方丈,那就会是国家的祸害。

先王的制度规定:国内最大的城邑不能超过国都的三分之一,中等的不得超过它的五分一,小的不能超过它的九分之一。

现在,京邑的城墙不合规定,这不是先王的制度,这样下去您将会控制不住的。

”庄公说:“姜氏想要这样,我怎能躲开这种祸害呢?”祭仲回答说:“姜氏哪有满足的时候!不如及早处置,别让祸根滋长蔓延,一滋长蔓延就难办了。

蔓延开来的野草还不能铲除干净,何况是您受宠爱的弟弟呢?”庄公说:“多做不义的事情,必定会自己垮台,你姑且等着瞧吧。

”太叔积极修筑墙,储积粮草,制造铠甲、武器,编组步兵和战车,将要偷袭郑国。

姜夫人也将替他打开城门,作为内应。

庄公得知太叔袭郑的日期,便说:“可以了!”于是命令子封率领二百辆战车去征讨京城。

京城的人也背叛太叔,太叔逃跑到鄢。

庄公又追到鄢去征讨他。

五月辛丑日,太叔便逃到共国去了。

于是把姜氏安置在城颍,并发誓说:“不到黄泉,不再见面。

”不久又后悔不应该这样。

颍考叔是在颍谷主管疆界的官,听到这件事,去给庄公进献物品。

庄公要他吃饭,他吃时把肉留着。

庄公问他,他回答说:“我有母亲,我孝敬她的食物都吃过了,就是没有吃过国君的食物。

请您让我把肉带回去献给母亲。

”庄公说:“你有母亲可献食物,我独没有啊!”颍考叔说:“敢问这是怎么说?”庄公说明了缘由,并且告诉了他自己很后悔。

颍考叔回答说:“您何必为这件事情忧虑呢?如果挖地见到了泉水,再打一条地道在里面见面,谁会说您违背了誓言呢?”庄公照他的话去办。

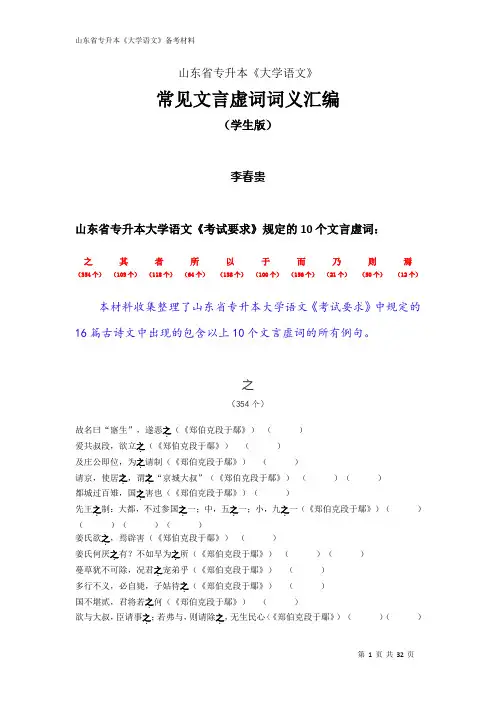

山东省专升本《大学语文》常见文言虚词词义汇编(学生版)李春贵山东省专升本大学语文《考试要求》规定的10个文言虚词:之(354个)其(109个)者(118个)所(64个)以(138个)于(100个)而(156个)乃(21个)则(50个)焉(12个)本材料收集整理了山东省专升本大学语文《考试要求》中规定的16篇古诗文中出现的包含以上10个文言虚词的所有例句。

之(354个)故名曰“寤生”,遂恶之.(《郑伯克段于鄢》)()爱共叔段,欲立之.(《郑伯克段于鄢》)()及庄公即位,为之.请制(《郑伯克段于鄢》)()请京,使居之.,谓之.“京城大叔”(《郑伯克段于鄢》)()()都城过百雉,国之.害也(《郑伯克段于鄢》)()先王之.制:大都,不过参国之.一;中,五之.一;小,九之.一(《郑伯克段于鄢》)()()()()姜氏欲之.,焉辟害(《郑伯克段于鄢》)()姜氏何厌之.有?不如早为之.所(《郑伯克段于鄢》)()()蔓草犹不可除,况君之.宠弟乎(《郑伯克段于鄢》)()多行不义,必自毙,子姑待之.(《郑伯克段于鄢》)()国不堪贰,君将若之.何(《郑伯克段于鄢》)()欲与大叔,臣请事之.;若弗与,则请除之.,无生民心(《郑伯克段于鄢》)()()夫人将启之.(《郑伯克段于鄢》)()遂置姜氏于城颍,而誓之.曰(《郑伯克段于鄢》)()既而悔之.。

(《郑伯克段于鄢》)()颍考叔为颍谷封人,闻之.,有献于公。

(《郑伯克段于鄢》)()公赐之.食。

(《郑伯克段于鄢》)()公问之.,对曰(《郑伯克段于鄢》)()小人有母,皆尝小人之.食矣,未尝君之.羹(《郑伯克段于鄢》)()()公语之.故,且告之.悔(《郑伯克段于鄢》)()()公从之.(《郑伯克段于鄢》)()大隧之.中,其乐也融融(《郑伯克段于鄢》)()大隧之.外,其乐也泄泄(《郑伯克段于鄢》)()其是之.谓乎(《郑伯克段于鄢》)()齐因孤国之.乱,而袭破燕(《燕昭王求士》)()然得贤士与共国,以雪先王之.耻,孤之.愿也(《燕昭王求士》)()()诎指而事之.,北面而受学(《燕昭王求士》)()冯几据杖,眄视指使,则厮役之.人至(《燕昭王求士》)()若恣睢奋击,呴籍叱咄,则徒隶之.人至矣(《燕昭王求士》)()此古服道致士之.法也(《燕昭王求士》)()王诚博选国中之.贤者……天下之.士必趋于燕矣(《燕昭王求士》)()()臣闻古之.君人,有以千金求千里马者,三年不能得(《燕昭王求士》)()涓人言于君曰:‘请求之.。

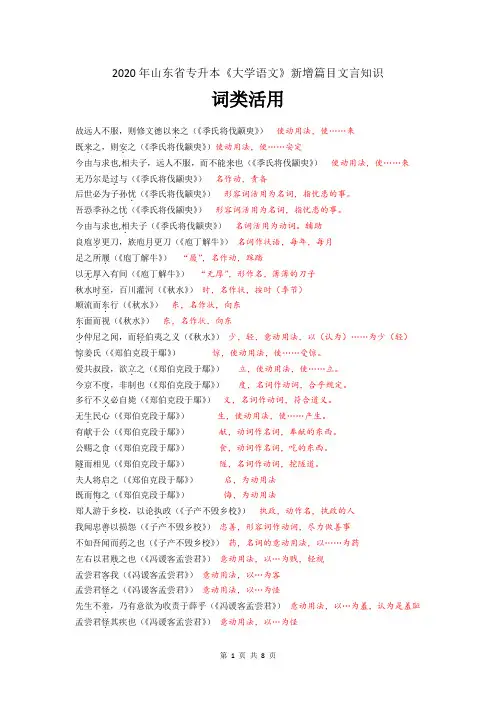

2020年山东省专升本《大学语文》新增篇目文言知识词类活用故远人不服,则修文德以来.之(《季氏将伐颛臾》)使动用法,使……来既来.之,则安.之(《季氏将伐颛臾》)使动用法,使……安定今由与求也,相夫子,远人不服,而不能来.也(《季氏将伐颛臾》)使动用法,使……来无乃尔是过.与(《季氏将伐颛臾》)名作动,责备后世必为子孙忧.(《季氏将伐颛臾》)形容词活用为名词,指忧患的事。

吾恐季孙之忧.(《季氏将伐颛臾》)形容词活用为名词,指忧患的事。

今由与求也,相.夫子(《季氏将伐颛臾》)名词活用为动词。

辅助良庖岁.更刀,族庖月.更刀(《庖丁解牛》)名词作状语,每年,每月足之所履.(《庖丁解牛》)“履”,名作动,踩踏以无厚..入有间(《庖丁解牛》)“无厚”,形作名,薄薄的刀子秋水时.至,百川灌河(《秋水》)时,名作状,按时(季节)顺流而东.行(《秋水》)东,名作状,向东东.面而视(《秋水》)东,名作状,向东少.仲尼之闻,而轻.伯夷之义(《秋水》)少,轻,意动用法,以(认为)……为少(轻)惊.姜氏(《郑伯克段于鄢》)惊,使动用法,使……受惊。

爱共叔段,欲立.之(《郑伯克段于鄢》)立,使动用法,使……立。

今京不度.,非制也(《郑伯克段于鄢》)度,名词作动词,合乎规定。

多行不义.必自毙(《郑伯克段于鄢》)义,名词作动词,符合道义。

无生.民心(《郑伯克段于鄢》)生,使动用法,使……产生。

有献.于公(《郑伯克段于鄢》)献,动词作名词,奉献的东西。

公赐之食.(《郑伯克段于鄢》)食,动词作名词,吃的东西。

隧.而相见(《郑伯克段于鄢》)隧,名词作动词,挖隧道。

夫人将启.之(《郑伯克段于鄢》)启,为动用法既而悔.之(《郑伯克段于鄢》)悔,为动用法郑人游于乡校,以论执政..(《子产不毁乡校》)执政,动作名,执政的人我闻忠善..以损怨(《子产不毁乡校》)忠善,形容词作动词,尽力做善事不如吾闻而药.之也(《子产不毁乡校》)药,名词的意动用法,以……为药左右以君贱.之也(《冯谖客孟尝君》)意动用法,以…为贱,轻视孟尝君客.我(《冯谖客孟尝君》)意动用法,以…为客孟尝君怪.之(《冯谖客孟尝君》)意动用法,以…为怪先生不羞.,乃有意欲为收责于薛乎(《冯谖客孟尝君》)意动用法,以…为羞,认为是羞耻孟尝君怪.其疾也(《冯谖客孟尝君》)意动用法,以…为怪衣冠..而见之(《冯谖客孟尝君》)名作动,穿衣戴帽今君有区区之薛,不拊爱子.其民(《冯谖客孟尝君》)意动用法,以…为子,视同自己的儿子西.游于梁,谓惠王曰(《冯谖客孟尝君》)名作状,向西于是梁王虚.上位(《冯谖客孟尝君》)使动用法,使……空着岂先.贱而后.尊贵者乎(《赵威后问齐使》)先,后,意动用法,以……为先;以……为后何以至今不业.也(《赵威后问齐使》)业,使动用法,使……成就功业恤孤独..(《赵威后问齐使》)孤独,困穷,形容词作名词,幼而无父和老而无子之..,振困穷人;困苦贫穷的人是助王息.其民者也(《赵威后问齐使》)息,使动用法,使……繁衍生息胡为至今不朝.也(《赵威后问齐使》)朝,使动用法,使……上朝此二士弗业.,一女不朝.(《赵威后问齐使》)业,朝,使动用法,使……成就功业,使……上朝何以王齐国,子.万民乎(《赵威后问齐使》)王,名作动,统治;子,意动,以……为子上不臣于王,下不治其家(《赵威后问齐使》)臣,名作动,称臣;上,下,名作状夫徒处而致利,安坐而广.地(《苏秦始将连横说秦》)使动用法,翻译为“扩大”宽则两军相攻,迫则杖.戟相撞(《苏秦始将连横说秦》)执,持,名作动凌万乘,诎.敌国(《苏秦始将连横说秦》)使动用法,使……屈服子.元元,臣.诸侯(《苏秦始将连横说秦》)意动用法,以……为子;使动用法,使……臣服臣诸侯,非兵.不可(《苏秦始将连横说秦》)名作动,发动战争羸縢履.蹻[jué],负书担橐(《苏秦始将连横说秦》)名作动,穿着今先生俨然不远.千里而庭.教之(《苏秦始将连横说秦》)意动用法,以……为远;名作状,在朝廷上乃夜.发书,陈箧[qiè]数十(《苏秦始将连横说秦》)名作状,在晚上故苏秦相.于赵而关不通(《苏秦始将连横说秦》)名作动,做宰相廷.说诸侯之王,杜左右之口(《苏秦始将连横说秦》)名作状,在朝廷上张乐设饮,郊.迎三十里(《苏秦始将连横说秦》)名作状,在郊外嫂蛇.行匍伏,四拜自跪而谢(《苏秦始将连横说秦》)名作状,像蛇一样嫂何前.倨而后.卑也(《苏秦始将连横说秦》)名作状,在以前;后来贫穷则父母不子.(《苏秦始将连横说秦》)名作动,(把儿子)当做儿子此愚者之所以大过.也(《察传》)过,名作动,犯错误审之也,故国霸.诸侯也(《察传》)霸,名作动,称霸夔于是正.六律,和.五声(《察传》)正,和,形容词的使动用法,使……雅正(和谐)夔能和.之,以平.天下(《察传》)和,平,形容词的使动用法,使……和谐(安定)国人道之,闻.之于宋君(《察传》)闻,动词的使动用法,使……听到西.取由余于戎(《谏逐客书》)“西”,名词作状语。

山东专升本文言文曹刿论战战国时期,赵国与齐国相邻,两国经常发生边境争端。

一次,齐国派遣使者到赵国,要求割让赵国的一块领土。

赵国国君气愤地说:“你们齐国欺负我赵国太甚了!这次我们一定要反击!”于是,赵国国君召集了国内的智者,其中最有声望的就是曹刿。

曹刿是赵国的一位智者,他精通兵法和辩论,被誉为山东的权威。

他自幼聪慧过人,深受国君的赏识。

当国君召见曹刿时,曹刿知道这是一个重要的使命,他必须善用自己的智慧,为国家争取最大的利益。

曹刿思考了很长时间,最终决定与齐国的使者进行一场辩论,以求达到和平解决争端的目的。

于是,曹刿和齐国的使者展开了一场激烈的辩论。

曹刿首先指出,齐国的要求不合理。

他解释说,赵国与齐国的边界是根据历史和地理条件划定的,是经过多年争论和协商而达成的结果。

如果现在割让领土,将会破坏这一平衡,给赵国带来不必要的损失。

他还强调,赵国不是一个软弱的国家,我们有足够的实力来保卫自己的利益。

如果齐国不放弃这个要求,我们将采取一切必要的措施来保卫我们的领土。

齐国的使者听后,沉默了一会儿。

他们明白,曹刿的话很有道理。

他们也知道,赵国并不是一个好欺负的对手。

最终,齐国的使者同意了曹刿的建议,放弃了割让领土的要求。

曹刿的辩论赢得了国君的赞赏和全国人民的支持。

他的智慧和能力在山东地区得到了广泛认可。

赵国也因此保住了自己的领土,维护了自己的尊严和利益。

曹刿的故事告诉我们,智慧和辩论的力量是无穷的。

在面对困难和挑战时,我们应该善于运用自己的智慧,通过辩论和讨论来解决问题,而不是通过武力来解决。

只有通过智慧的辩论,才能实现和平与发展。

同时,曹刿的故事也告诉我们,一个国家的强大并不仅仅来自于武力的强大,更来自于智慧和才干的强大。

只有拥有智慧和才干的人才,才能为国家做出贡献,为国家的繁荣和发展做出贡献。

总之,曹刿的辩论经历给我们提供了一个很好的启示,智慧和辩论的力量是无穷的。

只有通过智慧的辩论,才能实现和平解决问题,实现国家的繁荣和发展。

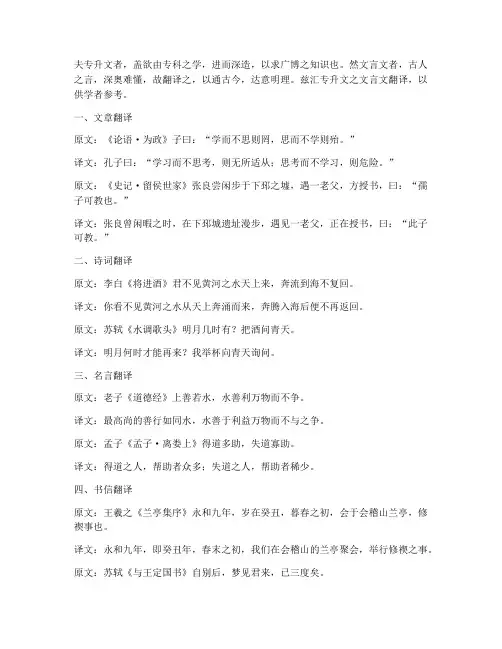

夫专升文者,盖欲由专科之学,进而深造,以求广博之知识也。

然文言文者,古人之言,深奥难懂,故翻译之,以通古今,达意明理。

兹汇专升文之文言文翻译,以供学者参考。

一、文章翻译原文:《论语·为政》子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”译文:孔子曰:“学习而不思考,则无所适从;思考而不学习,则危险。

”原文:《史记·留侯世家》张良尝闲步于下邳之墟,遇一老父,方授书,曰:“孺子可教也。

”译文:张良曾闲暇之时,在下邳城遗址漫步,遇见一老父,正在授书,曰:“此子可教。

”二、诗词翻译原文:李白《将进酒》君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

译文:你看不见黄河之水从天上奔涌而来,奔腾入海后便不再返回。

原文:苏轼《水调歌头》明月几时有?把酒问青天。

译文:明月何时才能再来?我举杯向青天询问。

三、名言翻译原文:老子《道德经》上善若水,水善利万物而不争。

译文:最高尚的善行如同水,水善于利益万物而不与之争。

原文:孟子《孟子·离娄上》得道多助,失道寡助。

译文:得道之人,帮助者众多;失道之人,帮助者稀少。

四、书信翻译原文:王羲之《兰亭集序》永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山兰亭,修禊事也。

译文:永和九年,即癸丑年,春末之初,我们在会稽山的兰亭聚会,举行修禊之事。

原文:苏轼《与王定国书》自别后,梦见君来,已三度矣。

译文:自从分别之后,梦见您三次来访。

综上所述,专升文之文言文翻译,旨在帮助学者理解古人之言,传承中华文化。

然翻译之道,非一日之功,需学者潜心研读,反复揣摩,方能领悟其中真谛。

愿此汇总,能助学者一臂之力,登高望远,游于艺海。

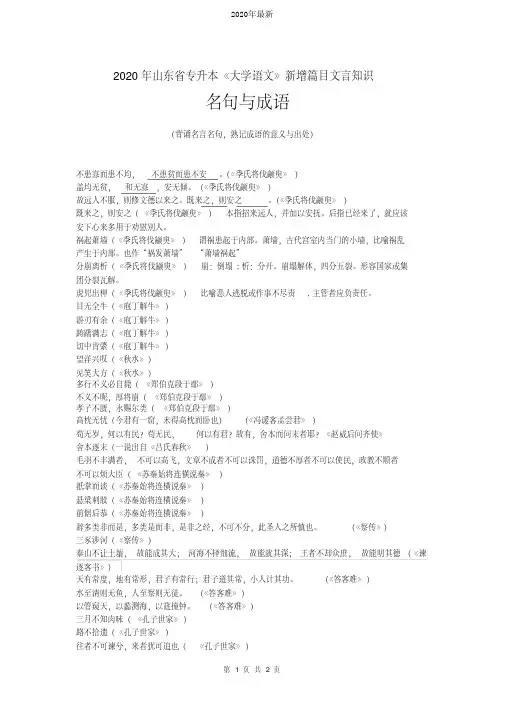

2020年山东省专升本《大学语文》新增篇目文言知识名句与成语(背诵名言名句,熟记成语的意义与出处)不患寡而患不均,不患贫而患不安。

(《季氏将伐颛臾》)盖均无贫,和无寡,安无倾。

(《季氏将伐颛臾》)故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

(《季氏将伐颛臾》)既来之,则安之(《季氏将伐颛臾》)本指招来远人,并加以安抚。

后指已经来了,就应该安下心来多用于劝慰别人。

祸起萧墙(《季氏将伐颛臾》)谓祸患起于内部。

萧墙,古代宫室内当门的小墙,比喻祸乱产生于内部。

也作“祸发萧墙”“萧墙祸起”分崩离析(《季氏将伐颛臾》)崩:倒塌;析:分开。

崩塌解体,四分五裂。

形容国家或集团分裂瓦解。

虎兕出柙(《季氏将伐颛臾》)比喻恶人逃脱或作事不尽责,主管者应负责任。

目无全牛(《庖丁解牛》)游刃有余(《庖丁解牛》)踌躇满志(《庖丁解牛》)切中肯綮(《庖丁解牛》)望洋兴叹(《秋水》)见笑大方(《秋水》)多行不义必自毙(《郑伯克段于鄢》)不义不昵,厚将崩(《郑伯克段于鄢》)孝子不匮,永赐尔类(《郑伯克段于鄢》)高枕无忧(今君有一窟,未得高枕而卧也)(《冯谖客孟尝君》)苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?故有,舍本而问末者耶?《赵威后问齐使》舍本逐末(一说出自《吕氏春秋》)毛羽不丰满者,不可以高飞,文章不成者不可以诛罚,道德不厚者不可以使民,政教不顺者不可以烦大臣(《苏秦始将连横说秦》)扺掌而谈(《苏秦始将连横说秦》)悬梁刺股(《苏秦始将连横说秦》)前倨后恭(《苏秦始将连横说秦》)辞多类非而是,多类是而非,是非之经,不可不分,此圣人之所慎也。

(《察传》)三豕涉河(《察传》)泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德(《谏逐客书》)天有常度,地有常形,君子有常行;君子道其常,小人计其功。

(《答客难》)水至清则无鱼,人至察则无徒。

(《答客难》)以管窥天,以蠡测海,以莛撞钟。

(《答客难》)三月不知肉味(《孔子世家》)路不拾遗(《孔子世家》)往者不可谏兮,来者犹可追也(《孔子世家》)夫名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所错手足矣。

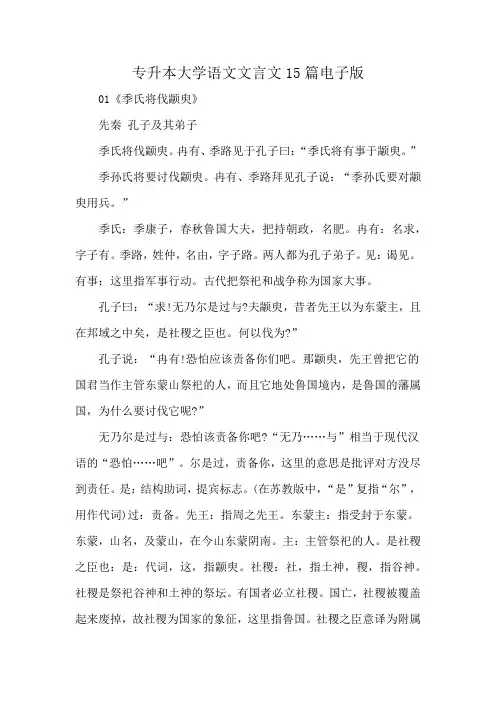

专升本大学语文文言文15篇电子版01《季氏将伐颛臾》先秦孔子及其弟子季氏将伐颛臾。

冉有、季路见于孔子曰:“季氏将有事于颛臾。

”季孙氏将要讨伐颛臾。

冉有、季路拜见孔子说:“季孙氏要对颛臾用兵。

”季氏:季康子,春秋鲁国大夫,把持朝政,名肥。

冉有:名求,字子有。

季路,姓仲,名由,字子路。

两人都为孔子弟子。

见:谒见。

有事:这里指军事行动。

古代把祭祀和战争称为国家大事。

孔子曰:“求!无乃尔是过与?夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也。

何以伐为?”孔子说:“冉有!恐怕应该责备你们吧。

那颛臾,先王曾把它的国君当作主管东蒙山祭祀的人,而且它地处鲁国境内,是鲁国的藩属国,为什么要讨伐它呢?”无乃尔是过与:恐怕该责备你吧?“无乃……与”相当于现代汉语的“恐怕……吧”。

尔是过,责备你,这里的意思是批评对方没尽到责任。

是:结构助词,提宾标志。

(在苏教版中,“是”复指“尔”,用作代词)过:责备。

先王:指周之先王。

东蒙主:指受封于东蒙。

东蒙,山名,及蒙山,在今山东蒙阴南。

主:主管祭祀的人。

是社稷之臣也:是:代词,这,指颛臾。

社稷:社,指土神,稷,指谷神。

社稷是祭祀谷神和土神的祭坛。

有国者必立社稷。

国亡,社稷被覆盖起来废掉,故社稷为国家的象征,这里指鲁国。

社稷之臣意译为附属于大国的小国。

何以伐为:为什么要攻打它呢?何以,以何,凭什么。

为:表反问语气。

冉有曰:“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

”冉有说:“季孙要这么干,我们两个做臣下的都不愿意。

”夫子:季康子。

春秋时,对长者,老师以及贵族卿大夫等都可以尊称为夫子。

孔子曰:“求!周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。

’危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?且尔言过矣。

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”孔子说:“冉有!周任有句话说:‘能施展才能就担任那职位,不能胜任就该辞去。

’如果盲人摇晃着要倒下却不去扶持,颤颤巍巍将要跌倒却不去搀扶,那么何必要用那个搀扶的人呢?况且你的话错了,老虎和犀牛从笼子里跑出,(占卜用的)龟甲和(祭祀用的)玉器在匣子里被毁坏,这是谁的过错呢?”周任:上古时期的史官。

翻译:1、《养生主》厨师给梁惠王宰牛。

手所接触的地方,肩膀所倚靠的地方,脚所踩的地方,膝盖所顶的地方,哗哗作响,进刀时豁豁地,没有不合音律的:合乎(汤时)《桑林》舞乐的节拍,又合乎(尧时)《经首》乐曲的节奏。

梁惠王说:“嘻,好啊!(你解牛的)技术怎么竟会高超到这种程度啊?”厨师放下刀回答说:“我所爱好的,是(事物的)规律,(已经)超过(一般的)技术了。

开始我宰牛的时候,眼里所看到的没有不是牛的;三年以后,不再能见到整头的牛了。

现在,我凭精神和牛接触,而不用眼睛去看,视觉停止了而精神在活动。

依照(牛的生理上的)天然结构,击入牛体筋骨(相接的)缝隙,顺着(骨节间的)空处进刀,依照牛体本来的构造,筋脉经络相连的地方和筋骨结合的地方,尚且不曾拿刀碰到过,更何况大骨呢!技术好的厨师每年更换一把刀,(是用刀硬)割断筋肉;一般的厨师每月(就得)更换一把刀,(是用刀)砍断骨头。

如今,我的刀(用了)十九年,所宰的牛有几千头了,但刀刃的锋利就象刚从磨刀石上磨出来的一样。

那牛的骨节有间隙,而刀刃很薄;用很薄的(刀刃)插入有空隙的(骨节),宽宽绰绰地,对刀刃的运转必然是有余地的啊!因此,十九年来,刀刃还象刚从磨刀石上磨出来的一样。

虽然是这样,每当碰到(筋骨)交错聚结的地方,我看到那里很难下刀,就小心翼翼地提高警惕,视力集中到一点,动作缓慢下来,动起刀来非常轻,豁啦一声,(牛的骨和肉一下子)解开了,就象泥土散落在地上一样。

(我)提着刀站立起来,为此举目四望,为此志得意满,(然后)把刀擦抹干净,收藏起来。

”梁惠王说:“好啊!我听了厨师的这番话,懂得了养生的道理了。

”2、谏太宗十思疏我听说,要想使树木生长得茂盛,必须稳固它的根部,因为根深方能叶茂;要想水流潺潺,经久不息,必须疏通它的源头,源远才能流长。

同样的道理,如果想使国家安定,统治稳固,就必须积聚道德和仁义,缓和与百姓间的矛盾。

反之,源流不深却要它流长,根不牢固却要树长得茂盛,德义不厚却想使国家安定,我虽然无知,也知其不可,更何况像您这样的明君呢!作为统治天下的国君,如果不居安思危、戒奢以俭,从长远利益出发,那就等于是刨了树根希望树木茂盛,堵了源泉还要流水畅通啊!历代的帝王承天景命治理天下,善始者实多,而善终者却少。

2020年山东省专升本《大学语文》新增篇目文言知识文言句式求!无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》)宾语前置何以伐为?(《季氏将伐颛臾》)宾语前置“季氏将有事于颛(zhuān)臾(yú)(《季氏将伐颛臾》)状语后置虎兕(sì)出于柙(xiá),龟玉毁于椟(dú)中(《季氏将伐颛臾》)状语后置今夫颛臾,固而近于费(《季氏将伐颛臾》)状语后置而谋动干戈于邦内(《季氏将伐颛臾》)状语后置是社稷之臣也(《季氏将伐颛臾》)判断句乎(《庖丁解牛》)宾语前置技经肯綮[qìng]之未尝,而况大軱[gū]是以十九年而刀刃若新发于硎(《庖丁解牛》)宾语前置臣之所好者,道也(《庖丁解牛》)判断句闻道百,以为莫己若者(《秋水》)宾语前置我之谓也(《秋水》)宾语前置吾长见笑于大方之家(《秋水》)被动句天下之水,莫大于海(《秋水》)状语后置又奚以自多(《秋水》)宾语前置井蛙不可以语于海者,拘于虚也(《秋水》)被动句夏虫不可以语于冰者,笃于时也(《秋水》)被动句曲士不可以语于道者,束于教也(《秋水》)被动句大叔又收贰以之为己邑(《郑伯克段于鄢》)省略句制,岩邑也(《郑伯克段于鄢》)判断句郑武公娶于申(《郑伯克段于鄢》)状语后置句亟请于武公(《郑伯克段于鄢》)状语后置句有献于公(《郑伯克段于鄢》)状语后置句姜氏何厌之有(《郑伯克段于鄢》)宾语前置句姜氏有什么满足?敢问何谓也(《郑伯克段于鄢》)宾语前置句冒昧地问一下,您说的是什么意思?都城过百雉,国之害也(《郑伯克段于鄢》)判断句今京不度,非制也(《郑伯克段于鄢》)否定判断句国不堪贰,君将若之何(《郑伯克段于鄢》)固定句式其是之谓乎(《郑伯克段于鄢》)宾语前置句郑人游于乡校,以论执政(《子产不毁乡校》)状语后置毁乡校,何如?(《子产不毁乡校》)宾语前置子产曰;何为?(《子产不毁乡校》)宾语前置是吾师也,若之何毁之(《子产不毁乡校》)判断句孟尝君曰:“客何好?”(《冯谖客孟尝君》)宾语前置曰:“客何能?”(《冯谖客孟尝君》)宾语前置食以草具(《冯谖客孟尝君》)状语后置能为文收责[zhài]于薛者乎(《冯谖客孟尝君》)状语后置乃歌夫长铗归来者也(《冯谖客孟尝君》)判断句责毕收,以何市而反(《冯谖客孟尝君》)宾语前置使吏召诸民当偿者(《冯谖客孟尝君》)定语后置诸侯先迎之者,富而兵强(《冯谖客孟尝君》)定语后置千金,重币也(《冯谖客孟尝君》)判断句百乘,显使也(《冯谖客孟尝君》)判断句愿请先王之祭器,立宗庙于薛(《冯谖客孟尝君》)状语后置无纤[xiān]介之祸者,冯谖之计也(《冯谖客孟尝君》)判断句苟无岁,何以有民(《赵威后问齐使》)宾语前置苟无民,何以有君(《赵威后问齐使》)宾语前置是助王息其民者也(《赵威后问齐使》)判断句何以至今不业也(《赵威后问齐使》)宾语前置胡为至今不朝也(《赵威后问齐使》)宾语前置何以王齐国,子万民乎(《赵威后问齐使》)宾语前置何为至今不杀乎(《赵威后问齐使》)宾语前置皆惛于教,乱于治,迷于言,惑于语,沈于辩,溺于辞(《苏秦始将连横说秦》)被动句此所谓天府,天下之雄国也(《苏秦始将连横说秦》)判断句是皆秦之罪也(《苏秦始将连横说秦》)判断句数十(《苏秦始将连横说秦》)定语后置乃夜发书,陈箧[qiè]天下莫之能伉[kàng](《苏秦始将连横说秦》)宾语前置此愚者之所以大过也(《察传》)判断句齐桓公闻管子于鲍叔(《察传》)状语后置楚庄闻孙叔敖于沈尹筮(《察传》)状语后置吴王闻越王勾践于太宰嚭[pǐ](《察传》)状语后置智伯闻赵襄子于张武(《察传》)状语后置其于人必验之以理(《察传》)状语后置鲁哀公问于孔子曰(《察传》)状语后置昔者舜欲以乐传教于天下(《察传》)状语后置乃令重黎举夔于草莽之中而进之(《察传》)状语后置夫乐,天地之精也,得失之节也(《察传》)判断句故曰“夔一足”,非“一足”也(《察传》)判断句国人道之,闻之于宋君(《察传》)状语后置宋君令人问之于丁氏(《察传》)状语后置得一人之使,非得一人于井中也(《察传》)判断句求闻之若此,不若无闻也(《察传》)状语后置非也,是己亥也(《察传》)判断句此圣人之所慎也(《察传》)判断句然则何以慎(《察传》)宾语前置西取由余于戎(《谏逐客书》)状语后置东得百里奚于宛,迎蹇(jiǎn)叔于宋,来邳豹、公孙支于晋(《谏逐客书》)状语后置此五子者,不产于秦(《谏逐客书》)状语后置民以殷盛,国以富强(《谏逐客书》)省略句由此观之,客何负于秦哉(《谏逐客书》)状语后置此非所以跨海内制诸侯之术也(《谏逐客书》)判断句是以地无四方,民无异国,四时充美(《谏逐客书》)宾语前置江南金锡不为用,西蜀丹青不为采(《谏逐客书》)被动句歌呼呜呜快耳目者,真秦之声也(《谏逐客书》)判断句《郑》……《象》者,异国之乐也(《谏逐客书》)判断句此五帝三王之所以无敌也(《谏逐客书》)判断句此所谓“藉寇兵而赍盗粮”者也(《谏逐客书》)判断句内自虚而外树怨于诸侯,求国无危,不可得也(《谏逐客书》)状语后置国以富强,百姓乐用(《谏逐客书》)用,被国家使用,为国家效力是以太山不让土壤,故能成其大(《谏逐客书》)宾语前置至则靡耳,何功之有(《答客难》)宾语前置困于衣食,或失门户(《答客难》)被动句,被衣食所困,修学敏行,而不敢怠也(《答客难》)判断句此士所以日夜孳孳[zī]子何疑于予哉(《答客难》)状语后置而终惑于大道也(《答客难》)状语后置封于齐,七百岁而不绝(《答客难》)被动句,被封在齐国其先宋人也,曰孔防叔(《孔子世家》)判断句季氏飨士,非敢飨子也。

山东省专升本《大学语文》文言文系列训练(一)阅读下面的文章,完成文后的试题(每题1分,共30分)嗟乎子卿!人之相知,贵相知心。

前书仓卒,未尽所怀,故复略而言之。

昔先帝授陵步卒五千,出征绝域,五将失道,陵独遇战,而裹万里之粮,帅徒步之师,出天汉之外,入强胡之域,以五千之众,对十万之军,策疲乏之兵,当新羁之马,然犹斩将搴[qiān,拔取]旗,追奔逐北,灭迹扫尘,斩其枭帅。

使三军之士视死如归。

陵也不才,希当大任。

意谓此时,功难堪矣。

匈奴既败,举国兴师,更练精兵,强逾十万,单于临阵,亲自合围。

客主之形既不相如,步马之势又甚悬绝。

疲兵再战,一以当千,然犹扶乘创痛,决命争首。

死伤积野,馀不满百,而皆扶病,不任干戈。

然陵振臂一呼,创病皆起,举刃指虏,胡马奔走;兵尽矢穷,人无尺铁,犹复徒首奋呼,争为先登。

当此时也,天地为陵震怒,战士为陵饮血!单于谓陵不可复得,便欲引还。

而贼臣教之,遂便复战,故陵不免耳。

昔高皇帝以三十万众困于平城。

当此之时,猛将如云,谋臣如雨,然犹七日不食,仅乃得免。

况当陵者,岂易为力哉?而执事者云云,苟怨陵以不死。

然陵不死,罪也。

子卿视陵,岂偷生之士而惜死之人哉?宁有背君亲、捐妻子、而反为利者乎?然陵不死,有所为也。

故欲如前书之言,报恩于国主耳。

诚以虚死不如立节,灭名不如报德也。

昔范蠡不殉会稽之耻,曹沫不死三败之辱,卒复勾践之仇,报鲁国之羞。

区区之心,窃慕此耳。

何图志未立而怨已成,计未从而骨肉受刑。

此陵所以仰天椎心而泣血也!(选自李陵《答苏武书》)1.与“人之相知,贵相知心”的“贵”用法相同的一项是()A.空以身膏.草野(《苏武传》)B.王必欲降.武(《苏武传》)C.老.吾老,以及人之老(《先秦诸子语录》)D.然而不王.者,未之有也(《先秦诸子语录》)答案:C。

意动用法2.与“缮甲兵,具卒乘”的“卒”意义与用法相同的一项是()A.前书仓卒.,未尽所怀B.昔先帝授陵步卒.五千C.曹沫不死三败之辱,卒.复勾践之仇D.管仲卒.,齐国遵其政答案:B。