建筑工程设计信息模型制图标准

- 格式:doc

- 大小:9.30 MB

- 文档页数:182

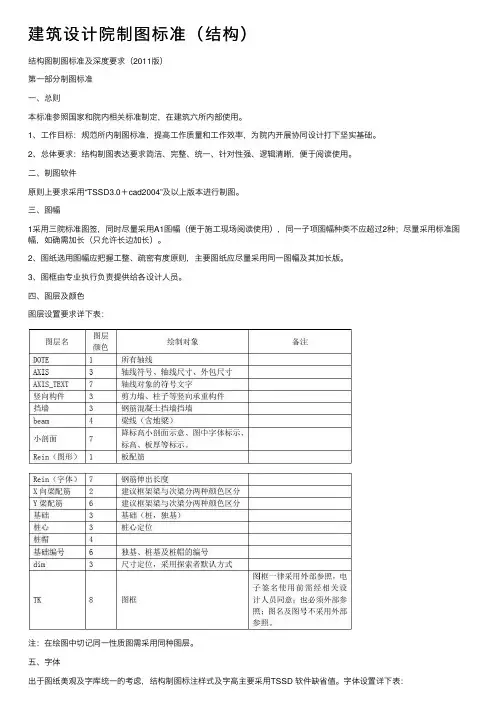

建筑设计院制图标准(结构)结构图制图标准及深度要求(2011版)第⼀部分制图标准⼀、总则本标准参照国家和院内相关标准制定,在建筑六所内部使⽤。

1、⼯作⽬标:规范所内制图标准,提⾼⼯作质量和⼯作效率,为院内开展协同设计打下坚实基础。

2、总体要求:结构制图表达要求简洁、完整、统⼀、针对性强、逻辑清晰,便于阅读使⽤。

⼆、制图软件原则上要求采⽤“TSSD3.0+cad2004”及以上版本进⾏制图。

三、图幅1采⽤三院标准图签,同时尽量采⽤A1图幅(便于施⼯现场阅读使⽤),同⼀⼦项图幅种类不应超过2种;尽量采⽤标准图幅,如确需加长(只允许长边加长)。

2、图纸选⽤图幅应把握⼯整、疏密有度原则,主要图纸应尽量采⽤同⼀图幅及其加长版。

3、图框由专业执⾏负责提供给各设计⼈员。

四、图层及颜⾊图层设置要求详下表:注:在绘图中切记同⼀性质图需采⽤同种图层。

五、字体出于图纸美观及字库统⼀的考虑,结构制图标注样式及字⾼主要采⽤TSSD 软件缺省值。

字体设置详下表:注:不要改动缺省⽂字样式。

六、线型及线宽除个别特殊注明者外图纸使⽤颜⾊控制出图线宽。

以多义线控制线宽的图形元素详下表:图形元素图层线宽线型备注轴线DOTE 0 CENTER2梁线beam 0 ByLayer,DASH 按正投影法绘制平⾯图竖向构件竖向构件50 ByLayer图名线图名80 ByLayer剖⾯线⼩剖⾯50 ByLayer图框、表格⼩剖⾯0 ByLayer 图框外框线才⽤50厚粗线七、⽐例1、平⾯图以1:100为主,若⼯程平⾯较⼤,出图⽐例可采⽤1:150,但应注意相关字体⼤⼩及图框应协调统⼀。

2、⼤样图以1:25为主。

3、单独绘制的楼梯平⾯绘图⽐例为1:50。

⼋、封⾯、图纸⽬录及结构总说明封⾯、图纸⽬录由具体制图⼈员整理绘制;结构设计总说明由专业执⾏负责整理绘制。

九、图⾯表达1、绘制⽅式;(1)结施图均采⽤正投影法绘制。

上层柱及梁上柱⽤粗实线表⽰,并填充注明“梁上柱”(详图列⼀)。

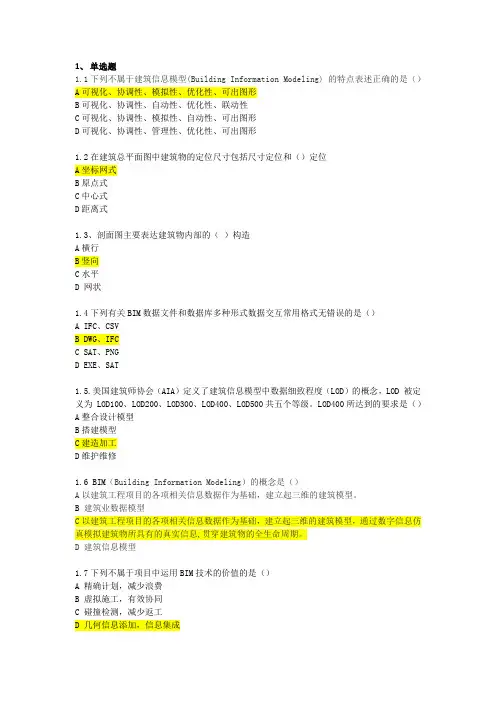

1、单选题1.1下列不属于建筑信息模型(Building Information Modeling) 的特点表述正确的是()A可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图形B可视化、协调性、自动性、优化性、联动性C可视化、协调性、模拟性、自动性、可出图形D可视化、协调性、管理性、优化性、可出图形1.2在建筑总平面图中建筑物的定位尺寸包括尺寸定位和()定位A坐标网式B原点式C中心式D距离式1.3、剖面图主要表达建筑物内部的()构造A横行B竖向C水平D 网状1.4下列有关BIM数据文件和数据库多种形式数据交互常用格式无错误的是()A IFC、CSVB DWG、IFCC SAT、PNGD EXE、SAT1.5.美国建筑师协会(AIA)定义了建筑信息模型中数据细致程度(LOD)的概念,LOD 被定义为 LOD100、LOD200、LOD300、LOD400、LOD500共五个等级。

LOD400所达到的要求是()A整合设计模型B搭建模型C建造加工D维护维修1.6 BIM(Building Information Modeling)的概念是()A以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础,建立起三维的建筑模型。

B建筑业数据模型C以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础,建立起三维的建筑模型,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,贯穿建筑物的全生命周期。

D 建筑信息模型1.7下列不属于项目中运用BIM技术的价值的是()A 精确计划,减少浪费B 虚拟施工,有效协同C 碰撞检测,减少返工D 几何信息添加,信息集成1.8下列不属于装配式结构类型的是()A装配整体式框架结构B装配整体式剪力墙结构C装配整体式砌体结构D装配整体式部分框支剪力墙结构1.9 BIM在投标过程中的应用不包括()A基于BIM的深化设计B基于BIM的施工方案模拟C基于BIM的4D施工模拟D基于BIM的资金优化1.10BIM应用的一般流程()A BIM建模、深化设计、施工模拟、施工方案规划B BIM建模、施工模拟、深化设计、施工方案规划C BIM建模、施工方案规划、施工模拟、深化设计D BIM建模、施工方案规划、深化设计、施工模拟2、复选下列哪些软件属于BIM核心建模软件()A RevitB Bentley ArchitectureC SketchUpD ArchiCADE Luban BE《建筑工程设计信息模型交付标准》中标明数据状态分为四种类型,分别为()A模型数据B工作数据C 出版数据D存档数据E 共享数据下列属于BIM技术较二维CAD技术的优势的是()A基本图元元素B各构件相互关联C自动同步修改D包含建筑全部信息E表现建筑物各投影面下列属于BIM工程师发展方向的是()A BIM与运维B BIM与设计C BIM与运维D BIM与造价E BIM与施工在住建部“关于印发 2012 年工程建设标准规范修订计划的通知”中,包含的有关 BIM 的标准是()。

重庆市建筑工程初步设计文件编制技术规定(2020年版)建筑信息模型专篇8建筑信息模型8.1一般规定8.1.1建筑信息模型初步设计阶段的信息模型应包括该项目设计的各个专业模型(总平面、建筑、结构、电气、给水排水、暖通专业)。

8.1.2模型在交付前,进行正确性、协调性检查,提交的成果模型与设计图纸保持一致。

8.1.3建筑信息模型应与各专业设计工作同步建立,各专业协同工作中的沟通、讨论、决策在三维模型的状态下进行,有利于对建筑空间进行优化。

根据专业设计的知识框架体系,进行冲突检测、空间优化、土石方计算等应用,主要公用管线应作管综协调,完成对初步设计的最终优化。

建筑、公用专业可从模型中生成二维图纸。

8.1.4建筑信息模型宜具有可扩展性,能满足工程项目其它阶段对模型的基本需要,包括信息的获取、更新和管理;建筑信息模型数据的交付和存储宜采用通用格式,具有兼容性,以满足信息数据互通互用的要求。

8.1.5同一项目中的同专业或相同的结构形式应使用统一的软件和版本,软件版本不宜低于2018版。

8.1.6装配式建筑装配率计算等相关数据宜从建筑信息模型中提取,并应满足其评价标准相关规定。

8.1.7建筑信息模型电子文件与模型设计说明书(见附录C,以表格形式填写提交)扫描件一起通过U盘或光盘交付。

8.2建筑信息模型交付要求8.2.1建筑信息模型设计说明书(详见附录C)1建筑信息模型设计总则1)建筑信息模型所包含的各专业组成。

2)建筑信息模型的建模说明:(1)模型定位基点设置;(2)文件的基本命名规则;(3)模型的拆分设置说明。

2建筑信息模型软件平台1)各专业模型采用的软件平台及版本;2)各专业模型的数据格式与兼容性说明。

3建筑信息模型应用报告1)主要应用点介绍:(1)可视化应用;(2)各专业碰撞检测;(3)工程量统计;(4)建筑信息模型出二维图数量。

2)其他参与方应用情况8.2.2建筑信息模型设计模型1基本要求1)设计模型应表现模型实体的主要几何特征及关键尺寸,可不表现内部构件组成;构件所含信息包含构件的主要尺寸、安装定位、类型、规格及其他关键的参数或属性,具体要求见深度要求表;2)设计模型应提交原始文件,且该文件格式能在必要时转换成至少一种通用文件格式(如IFC 格式);3)设计模型应为多专业合并模型。

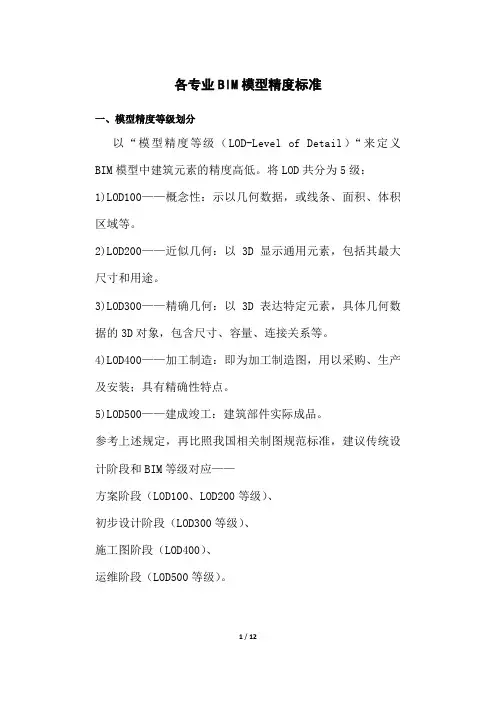

各专业BIM模型精度标准

一、模型精度等级划分

以“模型精度等级(LOD-Level of Detail)“来定义BIM模型中建筑元素的精度高低。

将LOD共分为5级:

1)LOD100——概念性:示以几何数据,或线条、面积、体积区域等。

2)LOD200——近似几何:以3D显示通用元素,包括其最大尺寸和用途。

3)LOD300——精确几何:以3D表达特定元素,具体几何数据的3D对象,包含尺寸、容量、连接关系等。

4)LOD400——加工制造:即为加工制造图,用以采购、生产及安装;具有精确性特点。

5)LOD500——建成竣工:建筑部件实际成品。

参考上述规定,再比照我国相关制图规范标准,建议传统设计阶段和BIM等级对应——

方案阶段(LOD100、LOD200等级)、

初步设计阶段(LOD300等级)、

施工图阶段(LOD400)、

运维阶段(LOD500等级)。

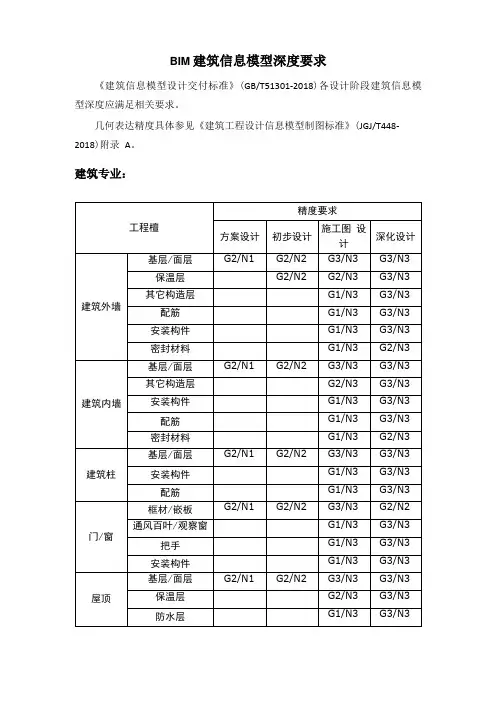

二、各专业在不同阶段模型精度等级表1 建筑专业BIM模型精度标准

表2 结构专业BIM模型精度标准

表3 给排水专业BIM模型精度标准

表4 暖通专业BIM模型精度标准

表5 电气专业BIM模型精度标准。

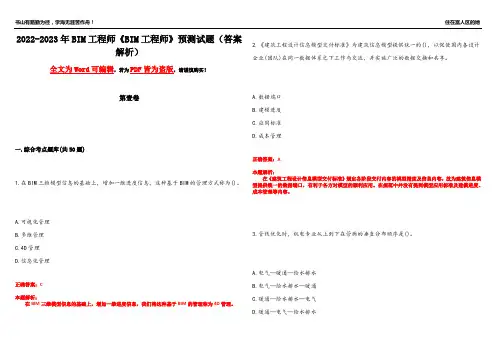

2022-2023年BIM工程师《BIM工程师》预测试题(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.在BIM三维模型信息的基础上,增加一维进度信息,这种基于BIM的管理方式称为()。

A.可视化管理B.多维管理C.4D管理D.信息化管理正确答案:C本题解析:在BIM三维模型信息的基础上,增加一维进度信息,我们将这种基于BIM的管理称为4D管理。

2.《建筑工程设计信息模型交付标准》为建筑信息模型提供统一的(),以促使国内各设计企业(团队)在同一数据体系之下工作与交流,并实施广泛的数据交换和共享。

A.数据端口B.建模进度C.应用标准D.成本管理正确答案:A本题解析:在《建筑工程设计信息模型交付标准》规定各阶段交付内容的模型精度及信息内容,故为建筑信息模型提供统一的数据端口,有利于各方对模型的顺利应用。

在规范中并没有提到模型应用标准及建模进度、成本管理等内容。

3.管线优化时,机电专业从上到下在管廊的垂直分布顺序是()。

A.电气—暖通—给水排水B.电气—给水排水—暖通C.暖通—给水排水—电气D.暖通—电气—给水排水本题解析:机电专业在管廊里垂直分布的顺序是:暖通一电气一给水排水。

4.下列选项中,关于BIM技术与云计算说法正确的是()。

A.根据云的形态和规模,BIM与云计算集成应用将经理初级、中级和高级发展阶段B.初级阶段以项目协同平台为标志,主要厂商的BIM应用通过介入项目协同平台,初步形成文档协作级别的BIM应用C.初级阶段以模型信息平台为标志,合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用,形成构件协作级别的BIM应用D.中级阶段以模型信息平台为标志,合作厂商基于共同模型信息平台开发BIM应用,形成构件协作级别的BIM应用E.高级阶段以开放平台为标志,用户可根据差异化需要从BIM云平台上获取所需的BIM应用,并形成自定义的BIM应用正确答案:A、B、D、E本题解析:BIM与云计算集成应用初级以项目协同平台为标志,中级以模型信息平台为标志,高级阶段以开放平台为标志。

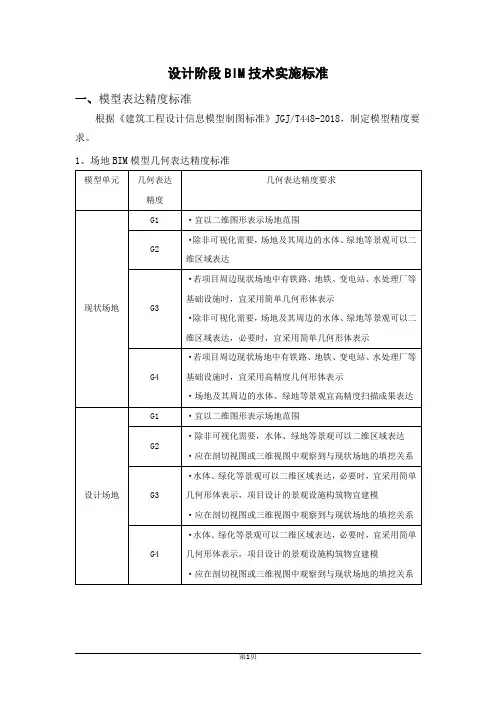

设计阶段BIM技术实施标准

一、模型表达精度标准

根据《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T448-2018,制定模型精度要求。

1、场地BIM模型几何表达精度标准

2、建筑专业BIM模型几何表达精度标准

3、结构专业BIM模型几何表达精度标准

4、给排水专业BIM模型几何表达精度标准

5、暖通专业BIM模型几何表达精度标准

6、电气专业BIM模型几何表达精度标准

二、BIM取费标准:

费用基价=计费基数×单价或费率×模型几何表达精度等级系数。

(注:全专业应用,即表中的“单项工程”应用,仅包含“土建+机电”两个工程应用;若需

增加“装饰工程”应用,则按照上述表中比例额外增加费用,即如三项工程均包含,则调整

系数为1.6;具体调整系数可由双方协商确定。

)

(注:根据项目要求的模型精度,则对应相应的系数。

)。

地铁车站建筑专业施工图设计CAD制图标准(试用本)负责人:王琦目录页码1. 前言 (2)2. 范围 (2)3. CAD标准 (2)3.1 图纸类型 (2)3.2 CAD图纸设置 (2)4. CAD制图标准应用及制图技巧 (6)4.1 CAD模板及天正建筑图层管理介绍 (6)4.2 制图技巧 (7)附录A –CAD标准的专业代码要求及分层结构附录B – 符号1. 前言随着在建筑行业内信息化的发展,各企业、机构网络办公的普及,在公共盘上进行团队协作制图,以提高工作效率,已经成为一种发展的必然趋势。

为提高生产力、进行高效、创新的信息化建筑设计,并在整个项目生命周期内的变更能更方便的进行管理,以适应社会飞速发展,进行信息化模式的管理,就要确保所有图纸能够按照一定的程序编制,统一的图纸绘制标准,从而提高清晰度和可读性,方便在建立的CAD系统中阅读、共享和操作。

避免由于个人作图习惯的差异造成图纸编制的混乱,也能很好解决图纸交接带来的阅读和操作障碍的问题。

2. 范围该标准建立在AutoCAD、天正建筑软件上使用,暂适用于地铁车站建筑专业人员试行,待完善以后进行各在专业推广。

试行的所有图纸应与本手册一致。

3. CAD标准3.1 图纸类型图纸分为以下几类:图纸类型地形图平面图立面剖面局部图空间图平面图装配图图表示意性图表局部细节标准细节一般说明3.2 CAD图纸设置3.2.1 图纸尺寸【国际惯例不推荐采用加长图纸】A3,297 x 420A1,594 x 8413.2.2 线宽:可采用下列线宽0.18mm0.25mm0.35mm0.50mm0.70mm1.00mm2.00mm线宽由线形宽度,也可用颜色确定(具体颜色设置参见建筑制图标准图形模板.dwt)。

3.2.3 字体:字体中文标准字体宋体【以宋体为例】行间标准宽度比 1.0中文字体区域码中文(中国)3.2.4 字体大小:中文字体种类字体高度(mm) 宽高比(mm) 厚度(mm)一般字体标题之类的字体3.75mm5.25mm1.00mm1.00mm0.18mm0.25mm3.2.5 引用文件:(1)所有内容,包括正文和尺寸都应在模型空间。

DAO 工程设计CAD制图标准工程设计CAD制图标准为统一公司设计部门制图格式,规范设计制图,推出本制图标准。

1.适用管理范围适用于公司内部各事业部、分公司工程设计项目,并以CAD方式制图的初步设计、施工图设计阶段的设计文件;方案设计阶段可参照执行。

合作设计的项目可与合作方协商,然后确定该合作项目采用的CAD制图规定。

本标准未尽事宜参照国家制图标准执行。

2.引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

●《道路工程制图标准》GB 50162-92●《技术制图字体》GB/T 114691-93●《技术制图通用术语》GB/T 13361-92●《机械工程CAD制图规则》GB/T 14665-1998●《CAD通用技术规范》GB/T 17304-1998●《技术制图图线》GB/T 17450-1998●《CAD文件管理》GB/T 17825.1~17825.10-1998●《房屋建筑CAD制图统一规则》GB/T 18112-2000●《CAD工程制图规则》GB/T 18229-2000●《电气工程CAD制图规则》GB/T 18135-2000●《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2001●《总图制图标准》GB/T 50103-2001●《建筑制图标准》GB/T 50104-2001●《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2001●《给水排水制图标准》GB/T 50106-2001●《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2001●《风景园林图例图示标准》CJJ 67-95●《城市规划制图标准》CJJ/T 97-20033.制图要求3.1电子制图文件的格式所有的出图文件格式必须满足AutoCAD2004的软件版本要求(文件格式为 .dwg),如果AutoCAD的软件版本高于该版本,AutoCAD的制图面版本格式也默认设定为AutoCAD2004。

3.2图框注:A0、A1、A2及用于市政工程设计的A3图框允许加长,但必须按基本幅面的长边(L)成1/4倍增加,不可随意加长。

《建筑信息模型(BIM)技术》课程标准第一部分课程概述《建筑信息模型(BIM)技术》是近几年引领建筑业信息技术走向更高层次的一种新技术,该技术的全面应用将大大提高建筑工程的集成化程度。

通过本课程的学习,增强学生对BIM技术的认识,了解BIM技术在建筑项目各领域与建设各阶段的应用,并掌握BIM技术相关软件的基本操作。

一、课程的性质与作用《建筑信息模型(BIM)技术》是建筑设计专业开设的一门专业必修核心课程,适用于普通高中毕业生、“三校生”(职高、中专、技校毕业生)。

《建筑信息模型(BIM)技术》在本专业人才培养方案及课程体系中的作用主要体现在以下几个方面:1. 本课程从高等职业教育的特点出发,以就业为导向,确立课程目标是培养学生的技术应用能力和职业素质。

通过本课程的学习,努力使学生具备现代建筑行业高等技术应用性专门人才所必需的理论知识和基本技能,并立足于素质教育,逐步培养学生的辨证思维和创新能力,使学生具有良好的身心素质及爱岗敬业的职业道德,实现建筑BIM需要的“懂软件、会管理、懂施工”的建筑建模的人才培养目标。

2. 本课程是一门实践性很强的专业核心课程。

将建筑模型作为组织学生技术学习内容的主要线索,充分挖掘建筑信息模型在引发学生深入地进行调查研究,有效地进行批判性思考、创造性想象,以及增强学生实践能力等方面的教育功能,使之成为提高学生技术素养的重要载体。

通过正确处理科学与技术、理论与实践、制作等方面的关系,使学生逐步客观地理解建筑模型的设计理念。

3. 本课程还强调学生对建筑模型所蕴含的理念、构造技术、表现方法与管理等方法的探究,以促进学生认识问题、解决问题能力的提高,促进学生所学知识与能力的迁移。

4. 本课程还注重培养学生的职业素质和岗位适应能力,通过学习性任务与模拟岗位工作任务等技能训练,在真实的工作氛围中逐步培养学生发现问题与解决问题的综合应用能力,充分调动学生的主动性、参与意识及团结协作精神,养成认真负责的工作态度,最终使学生具备BIM工程师的职业能力,为顶岗实习及“零距离就业”打好基础。

常用、现行安全技术规范、标准一览表1、《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)2、《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB50144-2019)3、《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)4、《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)5、《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)6、《混凝土结构耐久性设计标准》(GB/T50476-2019)7、《建材工业设备安装工程施工及验收标准》(GB/T50561-2019)8、《建材工程术语标准》(GB/T50731-2019)9、《传统建筑工程技术标准》(GB/T51330-2019)10、《建筑边坡工程施工质量验收标准》(GB/T51351-2019)11、《装配式钢结构住宅建筑技术标准》(JGJ/T469-2019)12、《民用建筑修缮工程施工标准》(JGJ/T112-2019)13、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》(JGJ/T128-2019)14、《预应力混凝土结构抗震设计标准》(JGJ/T140-2019)15、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》(JGJ/T187-2019)16、《智能建筑工程质量检测标准》(JGJ/T454-2019)17、《模板工职业技能标准》(JGJ/T462-2019)18、《建筑门窗安装工职业技能标准》(JGJ/T464-2019)19、《建筑防护栏杆技术标准》(JGJ/T470-2019)20、《钢管约束混凝土结构技术标准》(JGJ/T471-2019)21、《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T134-2019)22、《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)23、《混凝土升板结构技术标准》(GB/T50130-2018)24、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)25、《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)26、《建筑防腐蚀工程施工质量验收标准》(GB/T50224-2018)27、《工业安装工程施工质量验收统一标准》(GB/T50252-2018)28、《安全防范工程技术标准》(GB50348-2018)29、《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》(GB/T50355-2018)30、《工程建设勘察企业质量管理标准》(GB/T50379-2018)31、《大体积混凝土施工标准》(GB50496-2018)32、《建筑合同能源管理节能效果评价标准》(GB/T51285-2018)33、《建设工程造价指标指数分类与测算标准》(GB/T51290-2018)34、《建筑信息模型设计交付标准》(GB/T51301-2018)35、《工程振动术语和符号标准》(GB/T51306-2018)36、《建设工程化学灌浆材料应用技术标准》(GB/T51320-2018)37、《既有建筑地基可靠性鉴定标准》(JGJ/T404-2018)38、《建筑施工模板和脚手架试验标准》(JGJ/T414-2018)39、《既有建筑地基基础检测技术标准》(JGJ/T422-2018)40、《农村危险房屋加固技术标准》(JGJ/T426-2018)41、《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》(JGJ/T427-2018)42、《建筑施工易发事故防治安全标准》(JGJ/T429-2018)43、《建筑工程逆作法技术标准》(JGJ432-2018)44、《建筑工程施工现场监管信息系统技术标准》(JGJ/T434-2018)45、《施工现场模块化设施技术标准》(JGJ/T435-2018)46、《再生混凝土结构技术标准》(JGJ/T443-2018)47、《建筑工程设计信息模型制图标准》(JGJ/T448-2018)48、《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T449-2018)49、《预制混凝土外挂墙板应用技术标准》(JGJ/T458-2018)50、《市政工程施工安全检查标准》(CJJ/T275-2018)51、《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2017)52、《木结构设计标准》(GB50005-2017)53、《钢结构设计标准》(GB50017-2017)54、《钢筋混凝土筒仓设计标准》(GB50077-2017)55、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)56、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017)57、《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2017)58、《预应力混凝土路面工程技术规范》(GB50422-2017)59、《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2017)60、《装配式建筑评价标准》(GB/T51129-2017)61、《公共建筑标识系统技术规范》(GB/T51223-2017)62、《多高层木结构建筑技术标准》(GB/T51223-2017)63、《建筑振动荷载标准》(GB/T51228-2017)64、《建筑信息模型施工应用标准》(GB/T51235-2017)65、《工业建筑节能设计统一标准》(GB51245-2017)66、《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)67、《建设工程造价鉴定规范》(GB/T51262-2017)68、《建筑信息模型分类和编码标准》(GB/T51269-2017)69、《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T72-2017)70、《建筑工程大模板技术标准》(JGJ/T74-2017)71、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ/T110-2017)72、《装配式住宅建筑设计标准》(JGJ/T398-2017)73、《预应力混凝土管桩技术标准》(JGJ/T406-2017)74、《建筑施工测量标准》(JGJ/T408-2017)75、《建筑智能化系统运行维护技术规范》(JGJ/T417-2017)76、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-201777、《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)78、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2016)79、《民用建筑能耗标准》(GB/T51161-2016)80、《建筑与工业给水排水系统安全评价标准》(GB/T51188-2016)81、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》(GB51210-2016)82、《建筑信息模型应用统一标准》(GB/T51212-2016)83、《装配式混凝土建筑技术标准》(GB/T51231-2016)84、《装配式钢结构建筑技术标准》(GB/T51232-2016)85、《装配式木结构建筑技术标准》(GB/T51233-2016)86、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)87、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016)88、《施工现场机械设备检查技术规范》(JGJ160-2016)89、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2016)90、《建筑工程安装职业技能标准》(JGJ/T306-2016)91、《建筑工程施工职业技能标准》(JGJ/T314-2016)92、《建筑装饰装修职业技能标准》(JGJ/T315-2016)93、《预应力混凝土结构设计规范》(JGJ369-2016)94、《绿色建筑运行维护技术规范》(JGJ/T391-2016)95、《混凝土结构设计规范(2015年版)》(GB50010-2010(2015年版))96、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)97、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)98、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)99、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)100、《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)101、《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)102、《既有建筑绿色改造评价标准》(GB/T51141-2015)103、《建筑节能基本术语标准》(GB/T51140-2015)104、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T29-2015)105、《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-2015)106、《建筑地基检测技术规范》(JGJ340-2015)107、《建筑隔震工程施工及验收规范》(JGJ360-2015)108、《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》(JGJ366-2015)109、《高性能混凝土评价标准》(JGJ/T385-2015)110、《工程结构设计基本术语标准》(GB/T50083-2014)111、《工程结构设计通用符号标准》(GB/T50132-2014)112、《建设工程文件归档规范》(GB/T50328-2014)113、《建筑工程绿色施工规范》(GB/T50905-2014)114、《砌体结构工程施工规范》(GB50924-2014)115、《钢管混凝土结构技术规范》(GB50936-2014)116、《建筑地基基础术语标准》(GB/T50941-2014)117、《建筑日照计算参数标准》(GB/T50947-2014)118、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)119、《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013)120、《建筑施工升降机设备设施检验标准》(JGJ305-2013)121、《液压滑动模板施工安全技术规程》(JGJ65-2013)122、《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)123、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)124、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)125、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012)126、《建筑工程施工现场视频监控技术规范》(JGJ/T292-2012)127、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》(GB26557-2011)128、《建筑施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011)129、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720—2011)130、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)131、《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》(JGJ/T250-2011)132、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)133、《生产安全事故应急演练指南》(AQ/T9007-2011)134、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011135、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011136、《建筑用砂》GB/T14684-2011137、《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011138、《起重机械安全规程》(GB6067.1-2010)139、《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-2010)140、《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010)141、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-2010)142、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010)143、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010)144、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)145、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)146、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)147、《建筑塔式起重机安装检验评定规程》(DBJ/T15-73-2010)148、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010149、《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》GB/T228.1-2010150、《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2010151、《建筑石油沥青》GB/T494-2010152、《石油沥青取样法》GB/T11147-2010153、《沥青针入度测定法》GB/T4509-2010154、《沥青延度测定法》GB/T4508-2010155、《安全网》(GB5725-2009)156、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)157、《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ180-2009)158、《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ184-2009)159、《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70-90(JGT/T70-2009)160、《高处作业分级》(GB/T3608-2008)161、《塔式起重机》(GB/T5031-2008)162、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008)163、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)164、《建筑施工木脚手架安全技术规范》(JGJ164-2008)165、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)166、《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)167、《混凝土外加剂》GB8076-2008168、《水泥取样方法》GB12573-2008169、《水泥化学分析方法》GB/T176-2008170、《混凝土泵送剂》JC473-2008171、《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1419.1-2008 172、《施工升降机安全规程》(GB10055-2007)173、《密闭空间作业职业危害防护规范》(GBZ/T 205-2007)174、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007175、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007176、《通用硅酸盐水泥》GB/T175-2007177、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)178、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)179、《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006180、《施工升降机》(GB/T10054-2005)181、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005、J405-2005)182、《水泥细度检验方法-筛析法》GB/T1345-2005183、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)184、《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004)185、《公路沥青混凝土施工技术规范》JTGF40-2004186、《高处作业吊篮》(GB19155-2003)187、《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003、J270-2003)188、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003189、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002190、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50208-2002191、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002192、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2001 193、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ052-2000194、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100-1999)195、《水泥胶砂强度检验方法》GB/T17671-1999(ISO法)196、《砂浆、混凝土防水剂》JC474-1999197、《沥青软化点测定法》GB/T4507-1999198、《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GBJ02-98)199、《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97)200、《密目式安全立网》(GB16909-97)201、《安全标志使用导则》(GB16179-1996)202、《塔式起重机分类》(JG/T5037-93)203、《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》(GB3787-93)204、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ5027-92)205、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-1992206、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98207、《建筑生石灰粉》JC/T480-1992208、《混凝土质量控制标准》GB50164-92209、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)210、《安全帽》(GB2811-89)211、《起重吊运指挥信号》(GB5082-1985)212、《安全带》(GB6095-85)213、《安全带检验方法》(GB6096-85)214、《水泥压蒸安定性试验方法》GB/T750215、《水泥比表面积测定方法、勃氏法》GB/T8074。

《建筑信息模型(BIM)技术》课程标准一、课程性质本课程是中等职业学校建筑工程类专业必修的一门专业类平台课程,是在《工程制图与CAD绘图技术》《建筑工程基础》等课程的基础上,开设的一门理论与实践相结合的专业课程,其任务是让建筑工程类各专业学生掌握BIM建模基础知识和基本技能,为培养其行业通用能力提供课程支撑,同时也为相关专业后续课程学习奠定基础。

二、学时与学分72学时,4学分。

三、课程设计思路本课程按照立德树人根本任务要求,突出职业能力培养,兼顾中高职课程衔接,高度融合建筑信息模型基础知识、基本技能的学习和职业精神的培养。

1.依据建筑工程专业类行业面向和职业面向,以及《中等职业学校建筑工程专业类课程指导方案》中确定的人才培养定位、综合素质、行业通用能力,按照知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个维度,突出建筑信息模型建模与应用基本能力的培养,结合学生职业生涯发展需要,确定本课程目标。

2.依据课程目标,以及建筑工程类专业岗位需求,对接国家职业标准(初级)、职业技能等级标准(初级)中涉及建筑业的基础知识、基础技能和职业操守,兼顾职业道德、安全知识、相关法律法规知识,反映技术进步和生产实际,体现科学性、前沿性、适用性原则,确定本课程内容。

3.以建筑信息模型创建及其应用为主线,设置模块和教学单元,将创建建筑信息模型的基础知识、专业技能和职业素养有机融入。

遵循学生认知规律,结合学生的生活经验,序化教学内容。

四、课程目标学生通过学习本课程,掌握建筑信息模型的基本知识,能创建基本建筑模型,运用BIM技术协助建筑工程设计与管理,养成规范的操作习惯,树立良好的职业道德和职业情感。

1.知道BIM技术的核心价值体系与应用领域,理解BIM基本参数表达,能设置BIM软、硬件环境。

2.掌握BIM基础知识和操作技能,能用软件创建模型、处理模型,并对接其它相关BIM软件。

3.熟悉BIM技术在建筑全生命周期中的应用,能运用BIM技术协助建筑工程设计与管理。

《建筑CAD绘图》课程标准【课程名称】《建筑CAD绘图》【适用专业】建筑工程施工专业1、前言1.1课程的性质《建筑CAD绘图》课程是建筑工程施工专业核心课程之一。

它应以建筑制图、建筑识图、房屋构造、施工技术、建筑结构、计算机基础等课程为基础,在掌握工程识图、计算机基本操作的基础上,通过对本课程的学习,使学生能掌握CAD绘图基本方法,会绘制建筑平面图、立面图、剖面图、基本三维图等。

1.2设计思路本课程的设计思路是遵循人的认知规律和职业能力的发展规律,打破传统学科课程以知识为主线构建知识体系的模式,采用以建筑识图的工作任务为引领,通过工作任务来整合相关知与技能,将该课程设计成任务引领型课程。

本课程所设计的相关工作任务是以建筑施工企业工作岗位作为课程主线,将本课程分解为AutoCAD 基础、基本操作方法、AutoCAD2008的坐标系、绘制与编辑二维图形、建筑工程图中的标注、绘制施工图的准备、绘制建筑平面图、绘制建筑立体图、绘制建筑剖面图、等几个逐步递进的任务,有利于学生循序渐进地从整体上认识和掌握建筑画图的过程。

课程内容与要求制图规范都作了较详细规定,并在活动设计中安排了多种实践活动。

同时按照岗位工作任务的操作要求,倡导学生在“做”中“学”。

按职业场景设置学习环境,发挥校企合作办学的优势,把课堂放在施工工地,真正使“学习与工作”融为一体,通过实践训练,以培养学生胜任建筑施工与管理岗位的识图能力,适应学生职业生涯发展的需要。

2、课程目标通过本课程的学习,熟悉建筑画图的相关知识,掌握建筑构造方法,掌握画图建筑施工图的基本技能,同时训练和发展空间想象能力,专业语言表达能力,具备诚实守信、善于沟通和共同合作的职业品质;形成一丝不苟、精益求精、吃苦耐劳的精神;树立优质服务意识,热爱本职岗位的工作,为职业能力的发展打下良好的专业基础。

知识目标:1、对整个CAD软件界面有充分的理解与认识;2、熟练的掌握绘图的基本命令;3、掌握设置符合国标的尺寸样式及进行正确标注;4、掌握属性图块的建立、使用及写块;5、会使用CAD画出平面图、立面图、剖面图;6、每应能取得全国初/中级CAD资格证书。

JG UDC中华人民共和国行业标准P JGJ/T -20XX备案号:J -20XX 建筑工程设计信息模型制图标准Presentation standard forbuilding information modeling(征求意见稿)20XX --发布20XX --实施中华人民共和国住房和城乡建设部发布中华人民共和国行业标准建筑工程设计信息模型制图标准(征求意见稿) Presentation standard for building information modelingJGJ/T -20XXJ -20XX批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:20XX 年月日*********出版社20XX 北京前言根据住房和城乡建设部《住房城乡建设部关于印发2015年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》(建标[2014]189号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了本标准。

本标准的主要技术内容是:1. 总则;2. 术语;3. 建筑信息模型的表达;4. 三维模型计量要求;5. 视图表达。

本规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑标准设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。

执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑标准设计研究院有限公司(地址:北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼,邮编:100048)。

本标准主编单位:中国建筑标准设计研究院有限公司本标准参编单位:本标准参加单位:本标准主要起草人员:本标准主要审查人员:目次1总则 (3)2术语 (4)3建筑信息模型的表达 (5)3.1一般规定 (5)3.2几何表达精度 (5)3.3模型单元信息交换模板 (6)3.4装配式混凝土预制构配件模型单元 (6)3.5钢结构模型单元 (6)4三维模型工程计量要求 (8)4.1一般规定 (8)4.2现浇钢筋混凝土构配件 (8)5模型单元的编号和颜色 (10)5.1模型单元编号规则 (10)5.2模型颜色表达 (10)6视图表达 (13)6.1一般规定 (13)6.2视图编号和命名 (13)附录A几何表达精度 (14)附录B常见模型单元简称 (28)附录C常见元素的信息交换模板的部分属性名称位置及表达格式 (33)本标准用词说明 (182)引用标准名录 (183)Contents1 .......................................................................................................................................................................General Pro2 .......................................................................................................................................................................Terms 23 .......................................................................................................................................................................Presentatio3.1...................................................................................................................... G ereral Requirements 33.2............................................................................................................ L evel of Geometric Detail 33.3.................................................................................................. I nformation Exchange Templates 43.4.................................................................... Pre-fabricated Concrete Component Model Units 43.5........................................................................................................ S teel Structure Model Units 54 .......................................................................................................................................................................Model Measu4.1...................................................................................................................... G ereral Requirements 64.2............................................................................................ C ast-in-place Concrete Components 65 .......................................................................................................................................................................Model Numbe5.1.................................................................................................................................... M odel Numbers 85.2........................................................................................................................................ M odel Color 86 .......................................................................................................................................................................Presentatio6.1...................................................................................................................... G ereral Requirements 116.2.......................................................................................................................... N umbers and Naming 11 Appendix A ................................................. L evel of Geometric Detail 12 Appendix B ........................................... C ommon Model units abbreviation 26 Appendix C ............................................ I nformation Exchange Templates 30 Explanation of Wording in This Standard .. (179)Normative Standards (180)Addition:Explanation of Provisions (181)1总则1.0.1为了统一建筑信息模型的表达,保证表达质量,提高信息传递效率,协调工程各参与方识别设计信息的方式,适应工程建设的需要,特制定本标准。

目次1总则 (2)2术语 (3)3建筑信息模型的表达 (4)3.1一般规定 (4)3.2几何表达精度 (4)3.3模型单元信息交换模板 (5)3.4装配式混凝土预制构配件模型单元 (5)3.5钢结构模型单元 (5)4三维模型工程计量要求 (7)4.1一般规定 (7)4.2现浇钢筋混凝土构配件 (7)5模型单元的编号和颜色 (9)5.1模型单元编号规则 (9)5.2模型颜色表达 (9)6视图表达 (12)6.1一般规定 (12)6.2视图编号和命名 (12)附录A几何表达精度 (13)附录B常见模型单元简称 (27)附录C常见元素的信息交换模板的部分属性名称位置及表达格式 (32)本标准用词说明 (181)引用标准名录 (182)1总则1.0.1为了统一建筑信息模型的表达,保证表达质量,提高信息传递效率,协调工程各参与方识别设计信息的方式,适应工程建设的需要,特制定本标准。

1.0.2本标准适用于工程设计过程中建筑信息模型的建立、传递和使用,各专业之间的协同,工程设计各参与方的协作等过程。

1.0.3本标准适用的建筑工程范围是各类民用建筑物、构筑物及通用工业类和基础设施类建筑物、构筑物等。

1.0.4建筑信息模型的表达,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语2.0.1表达方式presentation methods建筑信息模型交付物在视觉上呈现的方法。

2.0.2模型单元model unit建筑信息模型中,承载建筑信息的实体及其相关属性的集合,是信息输入、交付和管理的基本对象。

模型单元由实体和属性组成。

2.0.3体量mass粗略表示建(构)筑物或构配件空间形状和大小的几何形体组合。

2.0.4空间占位space occupation建(构)筑物或构配件在空间上各方向占用的最大程度。

2.0.5图元几何细度form tolerances模型图元与所表达的实际建(构)筑物或构配件在形状差别上的允许偏差。

2.0.6模型工程计量model engineering measurement根据建筑信息模型对工程量做出统计,并以相应的计量单位表述。

2.0.7视图view表达基于建筑信息模型的各类信息的可视化页面。

3建筑信息模型的表达3.1一般规定3.1.1建筑信息模型的表达方式应满足工程项目的应用需求。

3.1.2根据工程项目的应用需求,可采用自定义的表达方式,并应在《建筑信息模型执行计划》中注明自定义表达方式的做法及应用范围。

3.1.3具有安装需求的设备设施、预埋件的模型应标明一个或一个以上定位基点,其中的一个定位基点应位于与安装界面交接处。

3.1.4相同类型的设备设施、预埋件的定位基点应一致。

3.2几何表达精度3.2.1建筑信息模型的模型单元几何表达精度示例如图3.2.1所示。

等级模型要求示例G1 满足二维化或者符号化识别需求的几何表达精度G2 满足空间占位、主要颜色等粗略识别需求的几何表达精度G3 满足建造安装流程、采购等精细识别需求的几何表达精度G4 满足高精度渲染展示、产品管理、制造加工准备等高精度识别需求的几何表达精度3.2.2建筑信息模型的几何表达精度宜符合本标准附录A的要求。

3.2.3同一工程项目内,根据工程项目的应用需求,不同的模型单元可选取不同的几何表达精度。

3.2.4模型单元无论采用何种数值的图元几何细度,均不应超过自身的空间占位范围。

3.3模型单元信息交换模板3.3.1模型单元的属性信息可编制为信息交换模板。

3.3.2常见元素模型单元的信息交换模板的部分属性名称位置及表达格式宜符合附录C的有关要求。

3.4装配式混凝土预制构配件模型单元3.4.1预制构配件模型单元的几何表达精度应满足建筑构配件的加工需求。

3.4.2预制构配件模型单元应体现出各专业的集成设计结果。

3.4.3预制构件类型及关联元素的分类宜符合表3.4.3的要求。

3.4.4预制构配件模型单元的设计模型精度应达到G3或G4;其加工模型的精度应达到G4。

对采用标准预制构件的单元,只在整体模型中作空间占位表达时,其构件模型精度可与整体模型精度一致。

3.4.5预制装配式建筑整体模型精细度可采用不低于现浇钢筋混凝土结构整体模型的精细度。

3.4.6预制构配件模型单元应包含与构件间及整体模型间的连接、组装关系的表述,包括连接套筒、叠合面做法、键槽、拉筋方式、组装次序等。

3.4.7对于组装好的预制装配式建筑整体模型,不应有预制构件间的碰撞、重叠以及钢筋间的重叠。

3.5钢结构模型单元3.5.1钢结构模型单元应采用模数和模数协调的方式进行设置,并体现出各专业的集成设计结果。

3.5.2钢结构模型单元的分类宜符合表3.5.2的要求。

3.5.3钢结构模型单元的设计模型精度应达到G3或G4;其加工模型的精度应达到G4。

对采用标准预制构件的单元,只在整体模型中作几何占位表达时,其构件模型精度可与整体模型精度一致。

3.5.4钢结构建筑整体模型精细度可采用不低于现浇钢筋混凝土结构整体模型的模型精细度。

3.5.5钢结构模型单元应包含与构件间及整体模型间的连接、组装关系的表述,包括连接螺栓、叠合面做法、连接件、焊接方式、组装次序等。

3.5.6对于组装好的钢结构建筑整体模型,不应有各构件间的碰撞、重叠,亦不应有构件、管线间的碰撞。

4三维模型工程计量要求4.1一般规定4.1.1同一项目中,相同的建筑构配件、设备设施、材料的命名不应采用两种或两种以上命名方式。

4.1.2模型单元表达建筑构配件、设备设施、材料的组合与拆分时,应满足项目的应用需求,且宜符合工程计量的需求。

【条文说明】本章主要考虑模型表达对建筑经济的影响。

4.2现浇钢筋混凝土构配件4.2.1模型单元的连接关系宜符合下列要求:1较高强度混凝土构配件的模型单元不应被较低强度混凝土构配件的模型单元重叠或剪切。

2优先级宜符合表4.2.1的要求,其中优先级较高的模型单元不宜被优先级较低的模型单元重叠或剪切,优先级相同的模型单元不宜重叠。

2 结构梁与结构墙的模型单元优先级在建筑经济实际应用中还需结合工程所在地现行的工程量计算规则确定。

【条文说明】由于现行的清单计价规范中结构梁、结构墙的工程量计算规则仅规定按设计图示尺寸以体积计算,未明确规定二者的优先级,故需按照定额计价规范中的工程量计算规则进行优先级的排序。

而各省工程量计算规则略有不同,大多数结构梁的优先级高于结构墙,故本表规定结构梁的优先级高于结构墙。

但也存在特例,比如:《北京市房屋建筑与装饰工程预算定额》(2012)规定:平行相交于墙的梁优先级高于墙,非平行相交于墙的梁优先级低于墙。

4.2.2现浇混凝土构件模型单元的表达,除符合本标准附录A的要求外,还应符合表4.2.2的规定:对于构件之间的交接关系,工程计量也有相应的要求,BIM模型有必要最大程度的满足这些要求,以便提供准确的工程量。

5模型单元的编号和颜色5.1模型单元编号规则5.1.1模型单元编号应符合下列要求:1模型单元编号应力求简明,且易于辨识;2模型单元编号规则应符合国家现行有关标准、规范规定及工程编号习惯;3模型单元编号可随模型精细度逐步深入而进行扩展,但核心编号应保持一致;4模型单元编号宜区分系统,且保持关联性。

【条文说明】在建筑工程设计信息模型全生命周期内,为了在三维视图状态下快速识别构件特征、位置、连接、控制、从属关系等信息,应按照模型精细度逐级细化。

按照有关交付标准和编码标准一脉相的原则模型单元编号随模型精细度逐步深入进行扩展,其核心编号应保持不变。

5.1.2模型单元编号格式宜符合下列要求:1宜使用汉字、英文字符、数字、下划线“_”和连字符“-”的组合;2字段内部组合宜使用连字符“-”,字段之间宜使用下划线“_”分隔;3各字符之间、符号之间、字符与符号之间均不宜留空格。

【条文说明】模型单元编号格式应使用较少类型的符号,以避免混乱的命名符号。

5.1.3模型单元编号宜由专业简称、模型单元简称、构件序号依次组成,由连字符“-”隔开,同时宜符合下列要求。

1模型单元编号中的专业简称宜符合有关国家标准和规范的要求。

2模型单元编号中的模型单元简称宜符合附录B的要求。

【条文说明】模型单元实例化之后,为了能够迅速表明自身身份,编号有必要表明其所处的系统,这样有利于整个建筑工程设计信息模型按照建筑自身的逻辑创建和交付,各个BIM参与方迅速并准确掌握构件的专业类别信息,对工程量统计、物资采购提供极大的便利。

同时,为了避免构件名称的冗长,编号中宜采用专业简称和模型单元简称的形式来进行命名。

专业简称宜与交付标准相统一,采用交付标准中专业简称的中文或者英文。

模型单元编号可以根据工程需要进行拓展,但其基础编号应保持统一,例如,暖通空调专业的3#排烟风机,暖(M)-排烟风机-3#,也可根据工程需求对模型单元编号进行拓展:暖(M)-排烟风机-3#-L5(楼层信息)-O(Office办公业态)。

专业简称既可采用中文简称也可采用英文简称,同一项目模型中所有模型单元简称宜保持简称风格一致;5.2模型颜色表达5.2.1工程各参与方协同过程中,建筑信息模型应根据系统设置颜色,模型颜色设置宜符合表5.2.1的要求。

【条文说明】建筑信息模型的表达应充分考虑电子化交付和彩色表达方式,以充分发挥BIM的优势和特点。

能够迅速通过色彩视觉迅速判断出建筑工程组成系统十分重要。

对于工程参与方内部协同,本标准不做要求。

比较复杂,同时在设计阶段中,担负着更多的设计表达用途,如设计效果展示等,因此对于建筑和结构构件的颜色加以规定,反而会增加设计人员负担。

然而针对设备系统,颜色设置较为简单,且依据系统区分颜色,可以有效提高识别效率。

另外,本条规定着重强调消防系统,考虑到消防系统较为重要,也是设计及审查环节的关键,同时消防系统单行颜色规定,有利于信息模型在运维和管理方面的应用。

***正式文本无彩色示意***5.2.2本标准中未要求的模型颜色可由项目参与方自定义,并应在《建筑信息模型执行计划》中说明定义的方法。

【条文说明】考虑到色彩表达方式多种多样,本标准要求不尽所有的应用需求,因此允许自行定义模型颜色,但应写入《建筑信息模型执行计划》,以便模型使用者能够迅速掌握模型的表达意图。

5.2.3同时属于两个或以上系统的模型单元,其颜色设置宜符合下列要求。

1根据项目应用需求可由项目参与方自定义,并宜在《建筑信息模型执行计划》中说明定义的方法。

2属于消防系统的模型单元,宜采用消防系统的颜色设置。

【条文说明】一般情况下,建筑工程的消防设计和审查,以及后期的管理都非常重要,因此当某个模型元素同时属于消防系统以及其它系统,则优先采用消防系统的颜色,以保障消防系统的完整性。

6视图表达6.1一般规定6.1.1二维视图应由三维模型直接生成,可根据工程应用需求增补必要的注释信息。