论《等待戈多》的人物形象

- 格式:pdf

- 大小:1.66 MB

- 文档页数:6

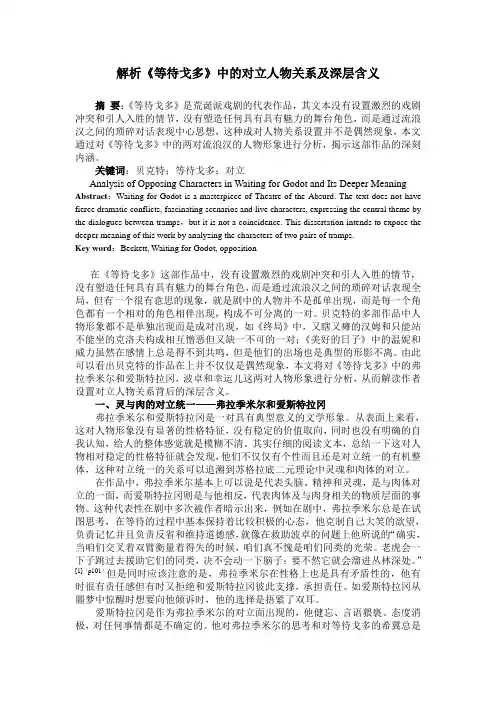

解析《等待戈多》中的对立人物关系及深层含义摘要:《等待戈多》是荒诞派戏剧的代表作品,其文本没有设置激烈的戏剧冲突和引人入胜的情节,没有塑造任何具有具有魅力的舞台角色,而是通过流浪汉之间的琐碎对话表现中心思想,这种成对人物关系设置并不是偶然现象,本文通过对《等待戈多》中的两对流浪汉的人物形象进行分析,揭示这部作品的深刻内涵。

关键词:贝克特;等待戈多;对立Analysis of Opposing Characters in Waiting for Godot and Its Deeper Meaning Abstract:Waiting for Godot is a masterpiece of Theatre of the Absurd. The text does not have fierce dramatic conflicts, fascinating scenarios and live characters, expressing the central theme by the dialogues between tramps,but it is not a coincidence. This dissertation intends to expose the deeper meaning of this work by analyzing the characters of two pairs of tramps.Key word:Beckett, Waiting for Godot, opposition在《等待戈多》这部作品中,没有设置激烈的戏剧冲突和引人入胜的情节,没有塑造任何具有具有魅力的舞台角色,而是通过流浪汉之间的琐碎对话表现全局,但有一个很有意思的现象,就是剧中的人物并不是孤单出现,而是每一个角色都有一个相对的角色相伴出现,构成不可分离的一对。

贝克特的多部作品中人物形象都不是单独出现而是成对出现,如《终局》中,又瞎又瘫的汉姆和只能站不能坐的克洛夫构成相互憎恶但又缺一不可的一对;《美好的日子》中的温妮和威力虽然在感情上总是得不到共鸣,但是他们的出场也是典型的形影不离。

论《等待戈多》中的循环与荒诞1. 引言1.1 介绍《等待戈多》《等待戈多》是法国作家萨缪尔·贝克特的代表作品之一,它被认为是荒诞主义文学的经典之作。

小说讲述了两个男人弗拉戈(Vladimir)和埃斯特拉农(Estragon)在荒凉荒芜的环境中等待一个叫戈多(Godot)的人的故事。

这部作品以其无意义、循环和荒谬的情节,独特的语言和演出方式而闻名于世,被称为20世纪最有影响力的戏剧之一。

贝克特通过《等待戈多》将人类生存的困境和无望展现得淋漓尽致,探讨了人类面对生死、时间和存在的苦难。

作品中的循环主题和荒诞主义的手法使读者感到困惑和无力,这也正是作者想要传达的核心思想。

通过对等待、无用和绝望的描绘,贝克特呈现出了一种悲观的人生观,暗示着生活中的种种困境和无法逃脱的循环。

在《等待戈多》中,贝克特深刻塑造了两个主人公的形象,展现出了人性的脆弱和无助。

他们的对话充满了无奈和荒唐,令人不禁发笑又深感悲凉。

贝克特独特的语言风格和对话方式让读者在荒诞中感受到一种莫名的压抑和沉重。

通过对《等待戈多》的介绍,我们可以更深入地了解荒诞主义文学的精髓和贝克特的独特创作风格。

这部作品不仅为我们提供了一次深刻的思考人生的机会,同时也引领着文学创作走向了一个新的境界。

1.2 荒诞主义文学的背景荒诞主义文学源于20世纪初期的欧洲,主要表现为对现实生活中的荒诞、荒谬和无意义进行挖掘和揭示。

荒诞主义文学的背景可以追溯到第一次世界大战后的欧洲社会,当时人们对传统价值和意义的信仰遭到了冲击,呈现出一种对生活的无力和绝望感。

荒诞主义文学在这样的时代背景下应运而生,作家们试图通过对现实生活的戏谑和颠覆,探讨人类存在的意义和价值。

荒诞主义文学受到象征主义、达达主义和超现实主义等前卫艺术运动的影响,其核心思想是拒绝传统的逻辑和秩序,突破语言的界限,创造出一种具有荒谬性和反常性的文学风格。

荒诞主义文学在形式上常常采用离经叛道的手法,如断裂的叙事线索、离奇的人物关系和荒诞的情节设置,以此打破读者对现实的固有认知,引发思考和讨论。

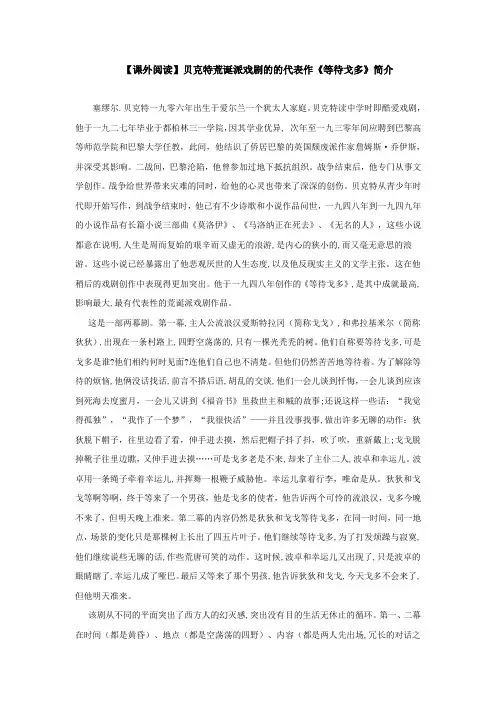

【课外阅读】贝克特荒诞派戏剧的的代表作《等待戈多》简介塞缪尔.贝克特一九零六年出生于爱尔兰一个犹太人家庭。

贝克特读中学时即酷爱戏剧,他于一九二七年毕业于都柏林三一学院,因其学业优异, 次年至一九三零年间应聘到巴黎高等师范学院和巴黎大学任教,此间,他结识了侨居巴黎的英国颓废派作家詹姆斯·乔伊斯,并深受其影响。

二战间,巴黎沦陷,他曾参加过地下抵抗组织。

战争结束后,他专门从事文学创作。

战争给世界带来灾难的同时,给他的心灵也带来了深深的创伤。

贝克特从青少年时代即开始写作,到战争结束时,他已有不少诗歌和小说作品问世,一九四八年到一九四九年的小说作品有长篇小说三部曲《莫洛伊》、《马洛纳正在死去》、《无名的人》,这些小说都意在说明,人生是周而复始的艰辛而又虚无的浪游,是内心的狭小的,而又毫无意思的浪游。

这些小说已经暴露出了他悲观厌世的人生态度,以及他反现实主义的文学主张。

这在他稍后的戏剧创作中表现得更加突出。

他于一九四八年创作的《等待戈多》,是其中成就最高,影响最大,最有代表性的荒诞派戏剧作品。

这是一部两幕剧。

第一幕,主人公流浪汉爱斯特拉冈(简称戈戈),和弗拉基米尔(简称狄狄),出现在一条村路上,四野空荡荡的,只有一棵光秃秃的树。

他们自称要等待戈多,可是戈多是谁?他们相约何时见面?连他们自己也不清楚。

但他们仍然苦苦地等待着。

为了解除等待的烦恼,他俩没话找话,前言不搭后语,胡乱的交谈,他们一会儿谈到忏悔,一会儿谈到应该到死海去度蜜月,一会儿又讲到《福音书》里救世主和贼的故事;还说这样一些话:“我觉得孤独”,“我作了一个梦”,“我很快活”——并且没事找事,做出许多无聊的动作:狄狄脱下帽子,往里边看了看,伸手进去摸,然后把帽子抖了抖,吹了吹,重新戴上;戈戈脱掉靴子往里边瞧,又伸手进去摸……可是戈多老是不来,却来了主仆二人,波卓和幸运儿。

波卓用一条绳子牵着幸运儿,并挥舞一根鞭子威胁他。

幸运儿拿着行李,唯命是从。

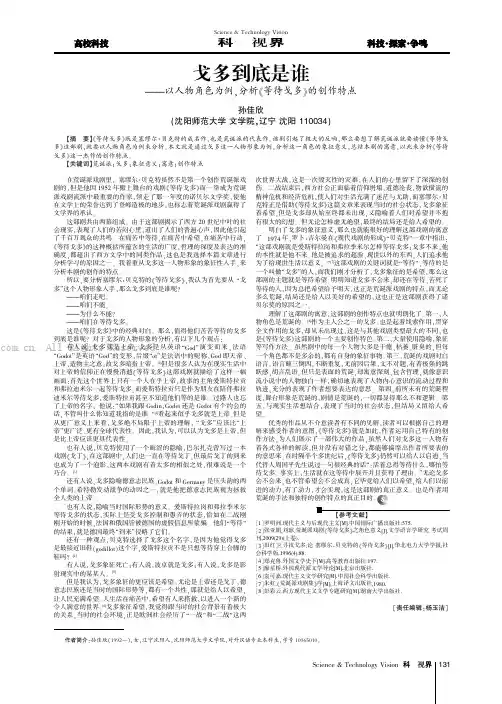

科技视界Science &Technology VisionScience &Technology Vision 科技视界在荒诞派戏剧里,塞缪尔·贝克特虽然不是第一个创作荒诞派戏剧的,但是他因1952年搬上舞台的戏剧《等待戈多》而一举成为荒诞派戏剧流派中最重要的作家,领走了那一年度的诺贝尔文学奖,使他在文学上的荣誉达到了登峰造极的地步,也标志着荒诞派戏剧赢得了文学界的承认。

这部剧共由两幕组成。

由于这部剧揭示了西方20世纪中叶的社会现实,表现了人们的苦闷心里,道出了人们的普遍心声,因此他引起了千百万观众的共鸣。

在痛苦中等待,在痛苦中希望,在痛苦中行动,《等待戈多》的这种概括所蕴含的生活的广度,哲理的深度及表达的准确度,都超出了西方文学中的同类作品,这也是我选择本篇文章进行分析学习的原因之一。

我着重从戈多这一人物形象的象征性入手,来分析本剧的创作的特点。

所以,要分析塞缪尔·贝克特的《等待戈多》,我认为首先要从“戈多”这个人物形象入手,那么戈多到底是谁呢?———咱们走吧。

———咱们不能。

———为什么不能?———咱们在等待戈多。

这是《等待戈多》中的经典对白。

那么,值得他们苦苦等待的戈多到底是谁呢?对于戈多的人物形象的分析,有以下几个观点:有人说,戈多就是上帝,戈多是从英语“God”演变而来,法语“Godot”是英语“God”的变形,后缀“ot”是法语中的昵称,God 即天帝、上帝、造物主之意,故戈多暗指上帝。

[1]但是很多人认为在现实生活中对上帝的信仰正在慢慢消逝《等待戈多》这部戏剧就描绘了这样一幅画面:首先这个世界上只有一个人在乎上帝,故事的主角爱斯特拉贡和弗拉迪米尔一起等待戈多,而爱斯特拉贡只是作为朋友在陪伴弗拉迪米尔等待戈多,爱斯特拉贡甚至不知道他们等的是谁。

过路人也忘了上帝的名字,他说:“如果我跟Godin,Godet 还是Godot 有个约会的话,不管叫什么你知道我指的是谁。

有关《等待戈多》的解读等待戈多剧情介绍内容梗概:五十年来,萨廖尔.贝克特的<等待戈多>一直是世界剧坛最匪夷所思、最神秘莫测的剧本。

即便是在戏剧观念最保守的地球村的某个角落,仍然有众多的戏剧家对这个潘朵拉匣子表示出浓厚的兴趣;他们多次尝试着打开这个匣子-用各种感性的、理性的、荒诞的、哲理的诠释来解构贝克特,但不苟言笑的贝克特却一如既往地保持他严峻的沉默,并把沉默带进了天堂。

也许这就是从艺人到大师的一步之遥。

这将是一次新的偿试,由张献、李容、和景国三个皮匠领军,向世界剧坛的节巨匠贝克特先生致敬-也是上海现代人剧社和真汉咖啡剧场联合完成对贝克特的祭奠。

我们承认贝克特自己已对戈多做最好的解释-他说:"我们如果知道戈多是谁,那早就在剧本中写出来了。

"所以我们只有相信戈多是这个世界上的一切存在,或者戈多本身就是等待。

就象荒年中的埃及人把戈多看成是粮食,而美国圣昆延监狱的囚犯则痛斥戈多就是"社会"上海戏剧学院的陈加林教授把戈多想象成"四小天鹅",而北京大导林兆华先生则由戈多联想到<三姐妹>--当然想象是无罪的,或者说"无知者无畏";但令人遗憾的是迄今为止谁都不想把这戏排得更好看一些,而我们唯一想做的恰恰是要让这戏更好看。

所谓"2001.女性版"正是为这个群体社会度身定做的,为了迎合和取悦观众,在这出<等待戈多>里充斥着流行和时尚、"戏剧"和"思想",然而我们的原意却是用流行反流行、用时尚反时尚、用戏剧反"戏剧"、用思想反"思想"。

我们相信,贝克特先生一定是个大好人,他创作了<等待戈多>正是为了给世界众多的话剧艺人一个吃饭的机会,所以在世界舞台上才会有形形色色的<等待戈多>。

文学评论·影视文学论《等待戈多》中角色成对理念关羽含 辽宁大学外国语学院摘 要:著名剧作家塞缪尔•贝克特剧本中的人物常常成双成对出现,如《等待戈多》中的弗拉基米尔和爱斯特拉岗、波卓和幸运儿;《终局》中汉姆和克洛夫、奈尔和纳格。

每一对人物之间都有一条看不见的纽带将它们紧紧地系在一起。

本文将以《等待戈多》为例,揭示作品中两对对立统一的人物关系,并结合作者当时所处的时代背景探讨这种角色成对理念。

关键词:《等待戈多》;角色成对;社会背景作者简介:关羽含(1994-),女,汉族,辽宁省本溪市人,辽宁大学英语语言文学专业硕士在读,研究方向:英美文学。

[中图分类号]:J8 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2017)-17-160-01爱尔兰著名剧作家塞缪尔•贝克特(1906—1989),被公认为荒诞派戏剧的领袖人物之一,他以其具有新奇形式的小说和戏剧获得1969年诺贝尔文学奖。

《等待戈多》于1952年完成,是贝克特的巅峰之作,也是荒诞派戏剧的经典代表。

这部作品没有设置激烈的戏剧冲突和引人入胜的情节,舞台角色也十分平淡,毫无魅力,但却发现一个有意思的现象:剧中的人物并不是孤单出现,而是每一个角色都有一个相对的角色相伴出现,二者构成不可分离的一对。

本文将以《等待戈多》中角色成对出场的现象为例,结合作者的社会背景,探讨作者这样安排人物的深层含义。

一、弗拉基米尔与爱斯特拉岗——灵与肉的对立统一弗拉基米尔和爱斯特拉岗是《等待戈多》中最重要的两个人物,也是一对具有典型意义的文学形象。

他们两个相互依存了四十年,在漫长无望的等待中,他们逐渐丧失了语言能力和对时间的感知能力,失去了与社会的联系,变成了苟延残喘的边缘人。

马丁•艾斯林曾说:“弗拉基米尔和爱斯特拉岗、波卓和幸运儿,以及汉姆和克洛夫这三对人物,彼此都想分开,彼此总是不和,但却彼此依赖,谁也离不开谁。

”这就是为什么无论他们怎样吵架,说彼此要分开,却始终连在一起。

《等待戈多》的反戏剧式意象性叙述探析_经典名著赏析论文《等待戈多》乍一看,似乎杂乱无章,给人一种厌烦感。

因为它没有完整动人的情节,也没有剧情的发展。

结尾是开端的重复,终点又回到了起点;没有戏剧冲突,只有杂乱无章的对话和荒诞的插曲;人物没有正常的思维能力,也谈不上真正的人物塑造;地点含含糊糊,时间也超出了常规[1]。

但这些正是作家为要表达作品的主题思想而精心构思出来的,恰恰正是他的创新之处。

实际上归根结底,《等待戈多》的真正创新之处所体现的一切,都是由它独特的不同于传统情节剧的潜在叙述和显在叙述的基本叙述方式所决定的。

就贝克特的《等待戈多》的基本叙述方式而言,是一种非常典型的反戏剧式意象性叙述。

它的典型性就在于戏剧叙事的反情节性。

这种叙述中也有传统的显在叙述和潜在叙述两种叙述方式渗透其中。

总结其叙述手段主要有五个:一、戏剧情节的极度淡化和舞台直喻手段的广泛运用《等待戈多》与传统意义上的亚里士多德式戏剧大不相同,几乎无情节可言。

整个剧情都靠对戈多的等待来贯穿。

一个最简单的情节无非是两个流浪汉在等待的过程中穿插着奴隶幸运儿被奴隶主波卓欺压,强迫他思想,他不停地哭泣,一夜间他变成哑巴,波卓变成瞎子的冷酷现实。

再者就是戈戈和狄狄等待过程中的百无聊赖和一系列烦躁不安的细微动作。

一会儿天黑了,一个小男孩来了,说戈多今天不来了,明天准来。

然而第二天天快黑的时候,那个小男孩却告诉他们戈多今天也不来了,明天也许会来。

他们失望之余,想在近处的一颗枯树上上吊。

但最后还是不能放弃戈多到来的美好期望,于是就继续等了下去[2]。

舞台直喻是其情节淡化的重要手段。

对表现主题省却了许多情节、画面。

譬如第二幕那颗枯树上长出的几片绿色的叶子就具有很强的直喻性质。

它直喻着第二天较之第一天等待的希望的增多。

他们嘴里固然唠叨着奋斗没有用、挣扎没有用的虚无主义梦呓,固然等得很苦,很尴尬,但他们却从来没有放弃过戈多到来的最后的希望。

固然波卓和幸运儿一夜之间在主动寻找他们心中的戈多时,变成了瞎子和哑巴,但第一幕时哭哭啼啼的幸运儿这时却成为他的主人波卓的现实引路人。

论《等待戈多》中的主要人物及其分析宁波大学教师教育学院 张 毓【摘 要】 《等待戈多》作为一部荒诞派戏剧,人们大致认为其所要表现的主旨是为了反映当时社会的黑暗以及荒诞性的一面。

因此,对于作品中的“主角”:艾斯特拉冈和弗拉基米尔的悲惨遭遇,许多人认为他们是可悲的,是社会的受害者,是值得同情的。

然而,与之相反,笔者认为他们是可悲的,但却是不值得同情怜悯的,因为他们没有地方值得人们去同情。

同时,对于“戈多”到底是什么以及对“幸运儿”的理解,笔者也有不同的个人看法,本文将对以上问题进行阐述。

【关键词】 人性;麻木;戈多《等待戈多》作为荒诞剧的代表,笔者认为是当之无愧的。

因为剧本本身的剧情让人看了以后觉得是那么无厘头,它完全有别于一般性的戏剧,先不用说其没有明确的线索,就连故事情节都让人觉得是混乱的,甚至可以说是平淡无奇的。

因此,当笔者正在看这本剧本的时候,觉得自己就像剧本中的两个“男主角”一样,随着他们荒诞并且毫无头绪的谈话,不知不觉地感到自己像是精神分裂者一般,觉得他们就像两个精神病患者一样,东拉西扯,毫无头绪地说着没有丝毫意义的话,打发着他们一天的时间。

当耐着性子看完整个剧本时,笔者发现这剧本中只有四个人,而最让笔者无奈的艾斯特拉冈和弗拉基米尔竟然是该剧的主角,他们的对话至少占了全剧的四分之三。

不知道为什么,可能对他们怀着前面的那份“恨意”,激发了笔者内心的怒火以及大脑的思想。

不知不觉中,笔者对他俩产生了一种不满以及批判的情绪。

当笔者后来看到有的读者以及评论人士认为他俩是当时社会的受害者,认为他们是可悲的,让人感到心生怜悯时,笔者批判他们的情绪仿佛如火上添油一般,顿时又旺盛了不少。

在笔者看来,艾斯特拉冈和弗拉基米尔是值得批判的,从表面上看,他们似乎是可怜的,但笔者对于他们的批判也并非是空穴来风,毫无根据的。

笔者认为批判他们可以从两个方面入手:首先是从他们对自己说起。

从艾斯特拉冈和弗拉基米尔的谈话中,我们可以认识到他们是有思想的,然而他们的思想却是庸俗的,甚至可以说是低贱的。

《等待戈多》的“等待”一、本文概述《等待戈多》是塞缪尔·贝克特的经典荒诞派戏剧,自其1953年首次在巴黎舞台上亮相以来,便在全球范围内引发了广泛的讨论和深远的影响。

该剧以其独特的叙事结构、荒诞的情节设置和深刻的主题思考,成为了现代戏剧史上的一部重要作品。

本文将深入探讨《等待戈多》中的“等待”这一主题,分析其所蕴含的哲学思考、人性探索以及社会批判。

通过剖析剧中人物的等待行为及其背后的心理动机,本文将揭示“等待”这一日常行为在贝克特的笔下如何被赋予了深刻的象征意义,并进而探讨这一象征意义如何与我们的生活经验和社会现实产生联系。

通过这一研究,我们不仅可以更深入地理解贝克特的艺术创作理念,也能对我们自身的生存状态进行反思和启示。

二、《等待戈多》的主要情节与人物《等待戈多》是一部荒诞派戏剧的经典之作,其主要情节和人物设定充满了超现实和抽象的元素。

剧情围绕两个流浪汉爱斯特拉冈(Estragon)和弗拉基米尔(Vladimir)在黄昏的乡间小路上等待一个名为戈多(Godot)的人展开。

然而,戈多是谁,为何等待他,以及等待的结果如何,剧作中并没有给出明确的答案。

这种模糊和不确定的情节设计,使得《等待戈多》的“等待”成为了一个深具哲学意味的命题。

爱斯特拉冈和弗拉基米尔是剧作中的主要人物。

他们是两个身份不明、来历不清的流浪汉,以无聊的对白和荒诞的行为贯穿全剧。

他们的等待行为充满了无意义和重复性,不断地上演着各种无聊的动作和对话,如脱靴子、挂树上、自相矛盾地讨论等待的意义等。

这种荒诞的行为和对话,反映了人类在面对无意义和空虚时的困境和挣扎。

除了爱斯特拉冈和弗拉基米尔之外,剧中还出现了一些次要人物,如波卓(Pozzo)和他的奴隶幸运儿(Lucky)。

波卓是一个自大而又残忍的主人,而幸运儿则是一个沉默寡言、被波卓虐待的奴隶。

他们的出现,进一步加深了剧作的荒诞和讽刺意味。

波卓和幸运儿的关系,也暗示了人类社会中存在的阶级压迫和不公。

等待中的困境——论《等待戈多》中人物的语言和行为学号:080101062 姓名:蹇波班级:文新学院08级1班《等待戈多》传递给我们的是什么,不确定性。

对未来的不确定,对生活、社会的不确定性。

只有“等待”,虽然小说中的戈戈和狄狄对他们的“等待”也有质疑,但他们还是在等待下去,没有其他选择。

在毫无希望的漫长等待中,戈戈和狄狄的一系列行为,波卓和幸运儿的种种表现以及小男孩作为戈多使者的几次出现,都表现出这一时期人物内心世界中的极度不安全感,而这些不安全因素则来自于其所处时代的文化困境。

德国著名女精神分析学家霍妮曾讲到:“在我们的文化中,存在着某些固有的典型困境,这些困境作为种种内心冲突反映在每一个人的生活中。

”【1】等待意味着什么,也许他即使最终来了,也只会让人失望。

照小男孩的描述,戈多是一个会雇他和他弟弟放羊的人,戈多给他们吃的,让他们睡在马房的楼上,但是戈多打他的弟弟,而且小男孩不知道为什么没有打他。

并且小男孩并没有显现出半点作为戈多使者的喜悦,而他又不可能是一个专搞恶作剧的只是来欺骗戈戈和狄狄的人。

小男孩的话语里多半是“”是的,先生“我不知道”,以及他的胆怯神态,可以推测出他做事的小心翼翼,即便是面对两个流浪汉也绝不乱说话,从而推测出他的主人—那个叫“戈多”的人(因为有很多人认为戈多只是现实生活中一种抽象的存在)是一个严厉的人,这个小男孩之所以没有被挨打可能是他已经适应了他所处的那个环境,而他的弟弟则还处于孩子所特有的纯真之中,不懂得戈多所规定的生活规则,所以会挨打。

戈戈和狄狄是流浪汉,他们的身体并不坏,可以说比幸运儿健壮多了,但是却没有人收留他们。

当然,除了等待,他们也并没有表现出想要一份工作。

或者说他们只愿意为戈多工作。

但是戈多宁愿派一个小孩来传话,也不愿意让小孩把戈戈和狄狄领去见他。

可见,不仅戈戈和狄狄对戈多有熟悉感,戈多也是了解他们的,不想见他们,又不想然他们走掉,所以只有让他们等着,或许在某一天会改变心意接纳他们。

论《等待戈多》中的存在主义12语文教育(本)1202014004 王宝莹摘要:贝克特的《等待戈多》是荒诞派戏剧的经典之作,本文通过解读文本来探寻“等待”话题与存在的关系,在“等待”中探寻与体验“存在”,从而揭示世界的荒诞性、人的孤独、沉寂、绝望、生命的无意义等存在的困境。

关键词:等待戈多;存在主义;荒诞前言二十世纪是一个多变的世纪,仅上半叶就爆发了两次世界大战,而这两次世界大战不仅给人们带来了巨大灾难,而且在人们的心灵上留下了挥之不去的阴影。

人们的生存面临了巨大的挑战,人们对生存展开了思考,对生命的价值产生了怀疑。

同时,经济的高度发展也带来一系列的问题与矛盾:只注重经济发展效益的增长而忽略环境的保护,给人们的生存环境带来了危机;只注重物质财富的追求而忽略精神文明的建筑,给人们带来了精神文明的停滞或萎缩:只注重为了生存而生活,却忽视了人与人之间的交流,带来了人们之间情感的缺乏、空虚和冷漠。

这一切都给人们内心造成了伤害,使人们痛苦与孤独。

而存在主义在这种境遇中应运而生,揭示了生存的荒诞性与非理性,使人们对生命个体与存在状态展开了新的思考。

贝克特的《等待戈多》作为荒诞派戏剧的经典之作,一上演就引起了高度的关注,正因为它契合了人们的心灵,表现了一种特殊的存在即在“等待”中探寻与体验“存在”。

一、《等待戈多》中“等待”与“存在”的关系《等待戈多》剧情及其简单,全剧只有两幕,场景也只有一个——黄昏时分的一条乡间小路。

剧中只有五个人物:戈戈、狄狄、一主一仆波卓和幸运儿,以及戈多的信使小男孩;剧情也十分简单,两个流浪汉“爱斯特拉冈”(戈戈)和“弗拉基米尔”(狄狄)在路上等着一个叫“戈多”的人,两人在打发时间的过程中,波卓用绳子牵着幸运儿上场,他们走后,信使小男孩来了,告诉他们“戈多今天不来了,明晚准来”。

第二幕几乎又重复了第一幕的内容。

剧情虽简单,但却揭示了极深刻的关系——“等待”与“存在”。

1.“等待”是体验“存在”的手段与方式存在主义理论奠基者之一雅斯贝尔斯指出人有“三种存在方式”:客观存在、自我存在、自在存在。