高三地理总复习:《人口与环境 》

- 格式:pptx

- 大小:1.56 MB

- 文档页数:10

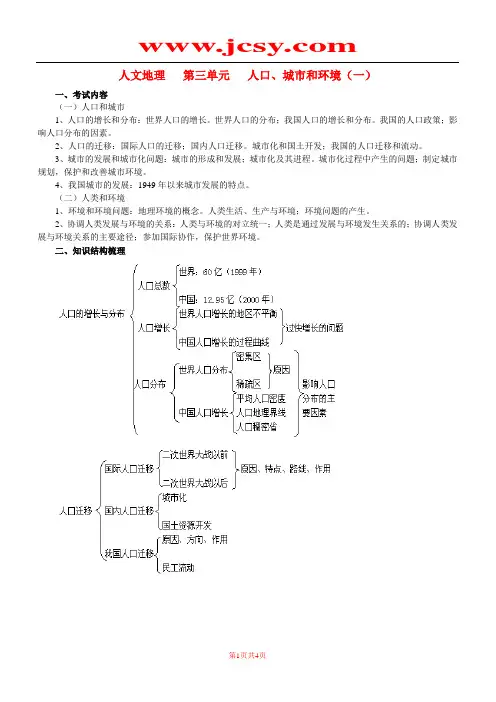

人文地理第三单元人口、城市和环境(一)一、考试内容(一)人口和城市1、人口的增长和分布:世界人口的增长。

世界人口的分布;我国人口的增长和分布。

我国的人口政策;影响人口分布的因素。

2、人口的迁移:国际人口的迁移;国内人口迁移。

城市化和国土开发;我国的人口迁移和流动。

3、城市的发展和城市化问题:城市的形成和发展;城市化及其进程。

城市化过程中产生的问题;制定城市规划,保护和改善城市环境。

4、我国城市的发展:1949年以来城市发展的特点。

(二)人类和环境1、环境和环境问题:地理环境的概念。

人类生活、生产与环境;环境问题的产生。

2、协调人类发展与环境的关系:人类与环境的对立统一;人类是通过发展与环境发生关系的;协调人类发展与环境关系的主要途径;参加国际协作,保护世界环境。

二、知识结构梳理三、重难点解析2、影响人口分布的因素的分析影响人口分布的因素是多方面的,有自然原因,还有社会经济因素;有目前经济发展水平,还有历史因素、政治因素,等等。

学习影响人口分布的因素不要停留在记住有哪些因素,要对这些因素理解,并根据不同地区的社会经济发展水平及其特点,气候、地形、位置特点,进行实例分析。

例如:我国人口分布不均。

黑河—腾冲线以东以南地区人口稠密,该线以西以北地区人口稀少。

从自然条件来讲我国东部地区以平原、丘陵地形为主,气候以湿润区和半湿润区为主,适合农业耕种。

从社会经济条件来看,东部地区一直是我国经济发达地区,西部地区的经济一直比较落后。

又如:加拿大、澳大利亚、巴西人口分布不均,人口都集中分布在东南部,其他广大地区人口非常稀少。

从自然条件看加拿大北部为亚寒带针叶林气候,气候寒冷人口稀少;澳大利亚西部是热带沙漠气候,炎热干旱人口稀少;巴西北部为热带雨林气候,终年潮湿炎热人口稀少。

从社会经济条件看,这三个国家的东南部都是经济最发达的地区,沿海的港口都是殖民主义者最先登陆的地方,所以人口相对集中。

对于人口分布应该怎样评价,究竟是人口密度大合理,还是人口密度小合理?是不是人口分布不均就不合理,人口分布均匀就合理?怎样回答这些问题呢?应该认真学习和领会衡量一个地区人口分布是否合理的有关理论,还应该结合实例进行讨论和探讨,才能真正有所认识。

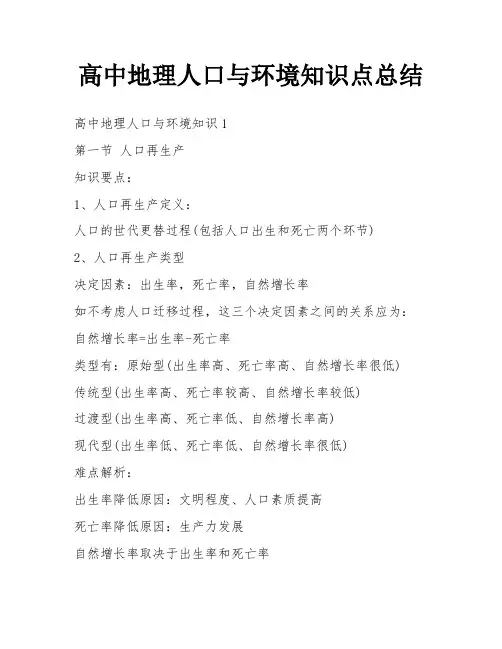

高中地理人口与环境知识点总结高中地理人口与环境知识1第一节人口再生产知识要点:1、人口再生产定义:人口的世代更替过程(包括人口出生和死亡两个环节)2、人口再生产类型决定因素:出生率,死亡率,自然增长率如不考虑人口迁移过程,这三个决定因素之间的关系应为:自然增长率=出生率-死亡率类型有:原始型(出生率高、死亡率高、自然增长率很低)传统型(出生率高、死亡率较高、自然增长率较低)过渡型(出生率高、死亡率低、自然增长率高)现代型(出生率低、死亡率低、自然增长率很低)难点解析:出生率降低原因:文明程度、人口素质提高死亡率降低原因:生产力发展自然增长率取决于出生率和死亡率由于人口的素质受生产力的制约,所以出生率、死亡率、自然增长率均受生产力直接或间接影响,所以说人口再生产类型与一定阶段的社会生产力发展水平相适应。

当人口再生产类型进入现代型后,由于人口逐年减少,人口平均预期寿命延长,所以最后会出现人口的老龄化现象,目前在一些发达国家和发展中国家的发达地区已经出现这种现象,而且人口平均预期寿命进一步延长,时代更替速度减慢。

3、人口再生产类型的地区分布发达国家:现代型 (德国、匈牙利人口出现负增长)发展中国家:过渡型 (部分国家已进入或正要进入现代型:韩国、新加坡、古巴、乌拉圭,我国已是现代型)全世界:过渡型 (世界上发展中国家的人口多)难点解析:人口老龄化会引发的问题:社会负担加重,劳动力短缺例题分析:中、印、美、日四国人口现状相比较( )A. 中国的人口自然增长率最高B. 美国的人口密度最低C. 日本的城市人口比重最低D. 印度老龄人口比重最高解析:印度人口自然增长率最高;日本是发达国家,城市人口比重一定高于属于发展中国家的中国和印度;人口老龄化是人口逐年减少造成的,发达国家的程度应该高于发展中国家。

选择B高中地理人口与环境知识2第二节人口数量与环境知识要点:1、人口数量的变化原因①.自然增长(取决于出生率和死亡率)②.机械增长(与人口的迁移有关)难点解析一:考察范围越大,人口迁移的影响越小,全球而言,则不必考虑人口迁移2、环境对人口数量变化的影响(通过影响生育率和死亡率来影响)难点解析二:生育率(出生人数与育龄妇女人数的比)和出生率(出生人数与人口总数的比)的关系生育率高,出生率也高,生育率是衡量出生率的一个基础(生育率和出生率呈正相关)①生育率社会环境因素(经济发展水平、婚姻制度、生育政策、避孕技术、文化、宗教)起主要影响作用,自然环境因素影响小②死亡率社会环境因素(经济因素、政治因素、受教育水平、医疗卫生条件)、自然环境因素(气候、水、土壤、自然灾害)都有很大制约作用难点解析三:其中,环境污染对死亡率的影响是人类对环境先起破坏作用,环境再反过来影响人类的具体表现3、人口数量变化对环境的影响具体表现:①过度索取资源,造成资源、环境压力(人口增多,资源需求加大,利用程度扩展)②过度排放废弃物,造成环境污染(包括生产排污和生活排污)例题分析:判断对错①人口数量增长是造成环境污染的唯一决定性因素答:错误,造成环境污染的有两方面的原因,人口的数量和人口的素质,因此人口数量只是原因之一②死亡率高的地方,生育率往往也高答:正确,死亡率高,往往说明生产力水平、文明程度都较低,在此情况下,生育率会偏高。

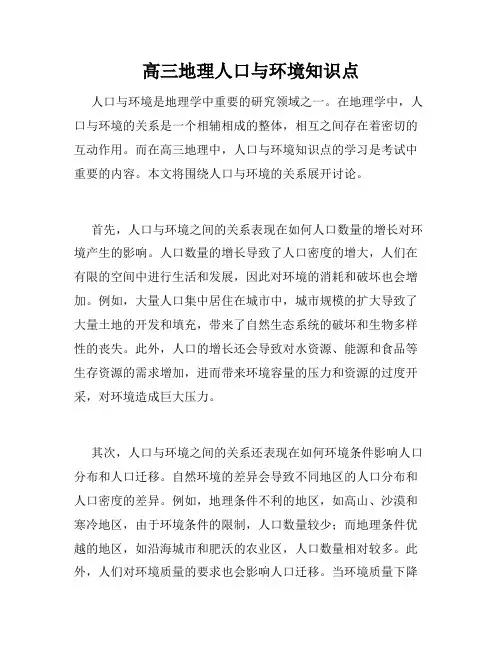

高三地理人口与环境知识点人口与环境是地理学中重要的研究领域之一。

在地理学中,人口与环境的关系是一个相辅相成的整体,相互之间存在着密切的互动作用。

而在高三地理中,人口与环境知识点的学习是考试中重要的内容。

本文将围绕人口与环境的关系展开讨论。

首先,人口与环境之间的关系表现在如何人口数量的增长对环境产生的影响。

人口数量的增长导致了人口密度的增大,人们在有限的空间中进行生活和发展,因此对环境的消耗和破坏也会增加。

例如,大量人口集中居住在城市中,城市规模的扩大导致了大量土地的开发和填充,带来了自然生态系统的破坏和生物多样性的丧失。

此外,人口的增长还会导致对水资源、能源和食品等生存资源的需求增加,进而带来环境容量的压力和资源的过度开采,对环境造成巨大压力。

其次,人口与环境之间的关系还表现在如何环境条件影响人口分布和人口迁移。

自然环境的差异会导致不同地区的人口分布和人口密度的差异。

例如,地理条件不利的地区,如高山、沙漠和寒冷地区,由于环境条件的限制,人口数量较少;而地理条件优越的地区,如沿海城市和肥沃的农业区,人口数量相对较多。

此外,人们对环境质量的要求也会影响人口迁移。

当环境质量下降时,人们往往会选择迁往环境质量较好的地方,因此环境恶化可能导致人口的外迁,而环境改善则会吸引人口的迁入。

此外,人口与环境之间的关系还表现在如何人口规模和发展水平对环境影响的不同。

发展中国家的人口规模庞大,但人均资源消耗较低,因此总体对环境的影响相对较小。

而发达国家的人口规模相对较小,但人均资源消耗较高,导致对环境的压力较大。

这说明了人口数量和人均资源消耗水平都是影响人口对环境影响的重要因素。

此外,随着经济发展和科技进步,人类对环境的影响也在不断变化。

新兴产业的发展和环境技术的推广应用,可以减少资源的消耗和环境的破坏,实现人口与环境的协调发展。

最后,人口与环境之间的关系还表现在如何人口增长对资源分配和可持续发展的挑战。

人口的快速增长给资源的分配带来了极大的挑战。

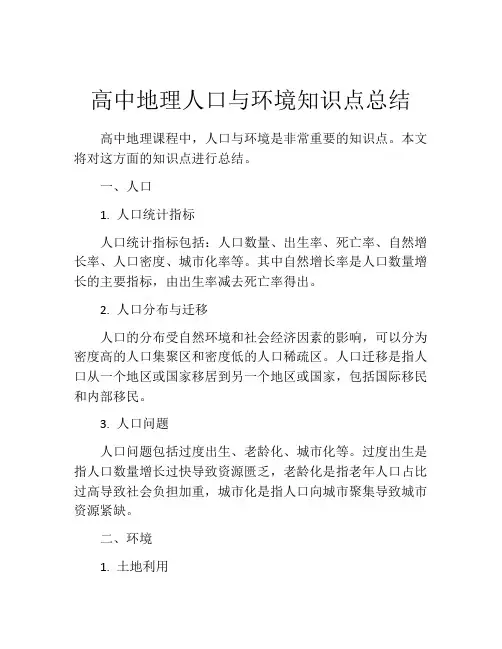

高中地理人口与环境知识点总结高中地理课程中,人口与环境是非常重要的知识点。

本文将对这方面的知识点进行总结。

一、人口1. 人口统计指标人口统计指标包括:人口数量、出生率、死亡率、自然增长率、人口密度、城市化率等。

其中自然增长率是人口数量增长的主要指标,由出生率减去死亡率得出。

2. 人口分布与迁移人口的分布受自然环境和社会经济因素的影响,可以分为密度高的人口集聚区和密度低的人口稀疏区。

人口迁移是指人口从一个地区或国家移居到另一个地区或国家,包括国际移民和内部移民。

3. 人口问题人口问题包括过度出生、老龄化、城市化等。

过度出生是指人口数量增长过快导致资源匮乏,老龄化是指老年人口占比过高导致社会负担加重,城市化是指人口向城市聚集导致城市资源紧缺。

二、环境1. 土地利用土地利用可以分为农业用地、林业用地、草地、城市用地等。

土地利用的改变会影响生态环境和社会经济发展,如城市用地扩大会导致自然生态系统破坏。

2. 水资源水资源是不可再生的重要资源。

水资源的利用和保护涉及到经济、政治、环境等多个方面。

人类对水资源的过度开发和污染等行为导致了水资源的枯竭和环境污染。

3. 生态环境保护生态环境保护是指对自然生态系统进行维护和保护。

人类对自然环境的破坏导致了气候变化、生物多样性减少等问题。

4. 环境问题环境问题包括全球气候变暖、水土流失、空气污染、垃圾处理等。

这些问题导致了环境污染和资源短缺,给人类带来了极大的经济、社会和生态压力。

总结:人口和环境是人类社会生存和发展的两大重要方面。

了解和掌握相关知识点,有助于我们深入理解人类社会与自然环境的关系,促进可持续发展。

高三地理高考第一轮单元复习人口与环境一. 本周教学内容:人口与环境二. 重点、难点:(一)重点1. 环境人口容量2. 人口科学文化素质与环境的关系3. 人口迁移对环境的影响(二)难点分析、判读各种图表资料,说明人口与环境之间的关系。

三. 复习要点:(一)人口再生产1. 人口再生产类型及其转变(1)定义:人口内部的这种老一代陆续死亡,新一代不断出生,世代更替的过程。

(2)人口再生产类型的影响因素:人口出生率死亡率自然增长率(3)人口再生产类型原始型:高高低传统型:高高低过渡型:高低高现代型:低低高完成现代型的转变应是出生率的下降2. 分布世界人口再生产类型属于过渡型向现代型转变(1)发达国家:现代型(2)发展中国家:过渡型但内部也有差异(二)人口数量与环境1. 人口数量变化:人口的自然增长(出生率和死亡率的变动)我们主要考虑的因素人口的机械增长(人口的迁移)2. 环境对人口数量变化的影响生育率(出生人数与育龄妇女人数之比)决定出生率死亡率(1)环境因素对生育率的影响:社会因素主要;自然因素影响是极小(2)环境因素对死亡率的影响:社会因素主要;自然因素也明显气候、水、土壤、自然灾害(直接、间接)影响生病率和死亡率。

环境污染:造成死亡率上升3. 人类数量变化对环境的影响:人口增长不是环境污染的唯一决定因素,但很重要(三)环境人口容量的概念:1. 概念一个国家和地区的环境人口容量,是在可预见到的时期内,利用本地资源及其他资源和智力、技术等条件,在保证符合社会文化准则的物质生活水平条件下,该国家和地区所能持续供养的人口数量。

2. 影响因素(1)资源是首要因素:资源多,环境人口容量就大(2)科技发展水平、地区开放程度及人口的文化和生活消费水平是重要因素。

科技发展水平高,获取资源多,环境人口容量就大地区开放程度大,环境人口容量就小消费水平高环境人口容量就小3. 环境人口容量的估计:(土地资源)(1)环境人口容量的不确定性和相对确定性不确定性:现有资源总数不确定,科技发展水平的变化,人口消费水平变化相对确定性:(一定历史条件)资源的基础和潜力相对稳定,假定技术水平人口消费水平变化不大(2)环境人口容量的估计值:通常把一种或某几种资源能供养的人口数,作为环境人口容量的估计值。

高考地理复习专题知识归纳总结—人口与环境一、课标呈现1.运用资料,描述人口分布的特点及其影响因素。

2.运用资料,描述人口迁移的特点及其影响因素。

3.结合史料,结束区域资源环境承载力,人口合理容量。

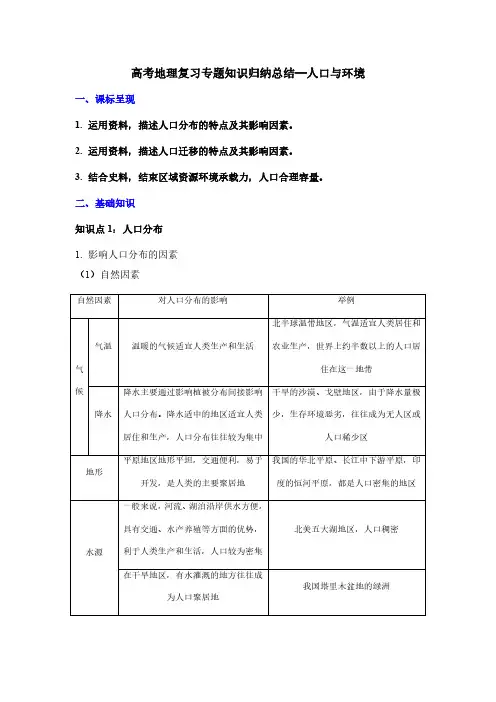

二、基础知识知识点1:人口分布1.影响人口分布的因素(1)自然因素自然因素对人口分布的影响举例气候气温温暖的气候适宜人类生产和生活北半球温带地区,气温适宜人类居住和农业生产,世界上约半数以上的人口居住在这一地带降水降水主要通过影响植被分布间接影响人口分布。

降水适中的地区适宜人类居住和生产,人口分布往往较为集中干旱的沙漠、戈壁地区,由于降水量极少,生存环境恶劣,往往成为无人区或人口稀少区地形平原地区地形平坦,交通便利,易于开发,是人类的主要聚居地我国的华北平原、长江中下游平原,印度的恒河平原,都是人口密集的地区水源一般来说,河流、湖泊沿岸供水方便,具有交通、水产养殖等方面的优势,利于人类生产和生活,人口较为密集北美五大湖地区,人口稠密在干旱地区,有水灌溉的地方往往成为人口聚居地我国塔里木盆地的绿洲土壤土壤是发展农业生产最基本的物质基础,它大多是通过农业发展间接地影响人口分布在我国东北地区,肥沃的黑土分布区农业比较发达,人口密度也较大矿产资源矿产资源的开发促进了地区经济发展,提供了大量就业岗位,从而影响人口分布大型油田的发现和开采,使原本荒无人烟的地区崛起为一座新城市2.人文因素人文因素影响及实例经济发展水平一般来说,经济发展水平较高的地区,人口稠密,如我国东部地区、美国东部地区和欧洲西部地区历史因素历史较悠久的地区人口较稠密,如东亚、南亚的人口稠密区政治因素战争有时可在较短时间内改变人口分布状况。

如两次世界大战使世界政治版图发生明显变化,人口也随之大规模移动,改变了人口的空间分布政策鼓励或限制政策能够影响人口的流动和增长,进而影响人口分布。

如二战后,日本先后制定了5次全国综合开发计划,有计划地开发落后地区和疏散过密的城市人口和产业,改变了人口的空间分布文化因素婚育习俗等影响人口增长,进而影响人口分布。

高三地理高考第一轮单元复习人口与环境●网络体系总览●考点目标定位1.人口再生产四种类型及特征、原因。

2.人口发展与环境的关系。

3.环境人口容量的概念及估计。

4.人口素质与环境;影响人口素质的主要环境因素。

5.人口的文化素质对环境的影响。

6.影响人口迁移的因素;人口增长过快带来的问题及解决办法。

7.我国人口国情现状及改革开放以来人口流动的特点。

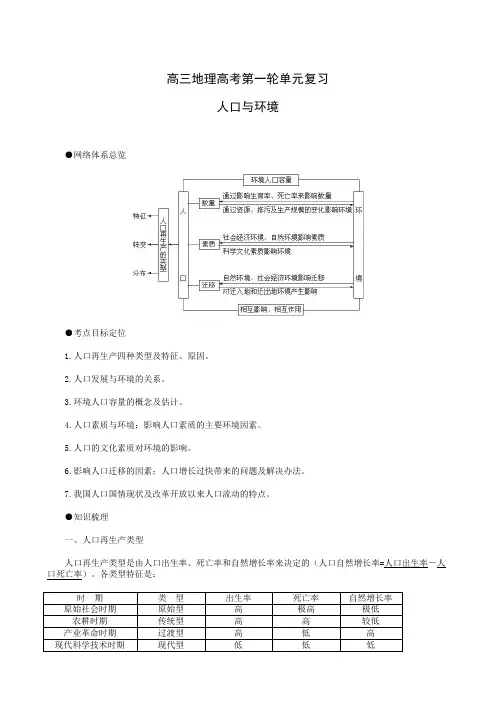

●知识梳理一、人口再生产类型人口再生产类型是由人口出生率、死亡率和自然增长率来决定的(人口自然增长率=人口出生率-人口死亡率)。

各类型特征是:思考讨论人口再生产的转型,为什么是从死亡率的下降开始的?提示:人口再生产类型,取决于出生率和死亡率之差。

从人口增长的整个过程来看,总体上应该是出生率高于死亡率(当然个别时段可能死亡率暂时高于出生率)。

否则,全球人口不会达到如今的60亿之多。

从人口的数量变化角度来看,社会生产力的提高,人类自身的生存环境随着生产力的提高而不断完善。

具体表现在:对自然环境的依赖性逐渐减少,人类营养水平不断提高,作为生命保障的医疗卫生条件不断改善,这些因素直接导致了人类死亡率的下降。

从分析人口统计数字的角度看,由于数字分析时实际并没有直接看到社会生产力的提高,看到的是出生率、死亡率的变化。

而死亡率的下降,隐性地反映了社会生产力的提高。

因而在分析人口统计数字时,人口再生产类型的转变,也是首先由死亡率的下降开始的。

当人口死亡率下降趋势稳定后,人类的生育观念也随着社会生产力的提高、社会经济水平的发展,自发(如西欧、北美)或靠政府的自觉措施(如中国)而产生变化。

人们从追求养儿女防老转向追求物质文化生活的提高,追求社会文明道德的发展,追求自我精神的发展;生育行为从早生多育转变为晚婚少育,从而造成生育率的下降,最终实现人口再生产类型的转变。

二、人口与环境1.人口数量与环境的关系要求学生理解两者之间的相互关系。

其中了解人口数量是如何受环境影响的,了解随着人类社会的发展,人口数量的多少越来越以社会经济因素的影响为主。

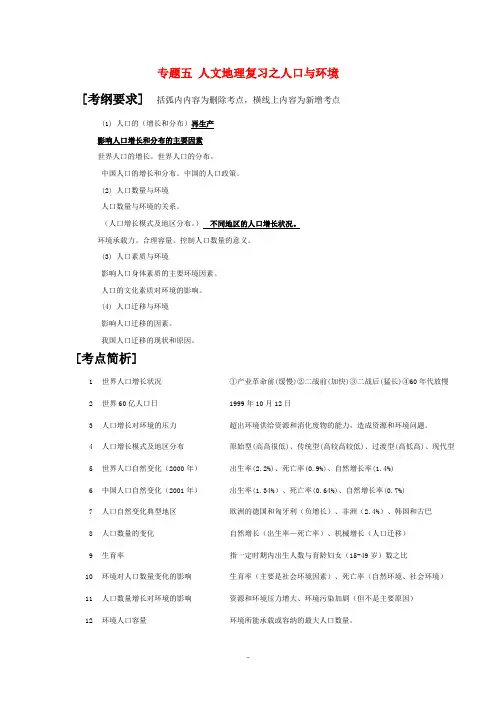

专题五人文地理复习之人口与环境[考纲要求] 括弧内内容为删除考点,横线上内容为新增考点(1) 人口的(增长和分布)再生产影响人口增长和分布的主要因素世界人口的增长。

世界人口的分布。

中国人口的增长和分布。

中国的人口政策。

(2) 人口数量与环境人口数量与环境的关系。

(人口增长模式及地区分布。

)不同地区的人口增长状况。

环境承载力。

合理容量。

控制人口数量的意义。

(3) 人口素质与环境影响人口身体素质的主要环境因素。

人口的文化素质对环境的影响。

(4) 人口迁移与环境影响人口迁移的因素。

我国人口迁移的现状和原因。

[考点简析]1 世界人口增长状况①产业革命前(缓慢)②二战前(加快)③二战后(猛长)④60年代放慢2 世界60亿人口日1999年10月12日3 人口增长对环境的压力超出环境供给资源和消化废物的能力,造成资源和环境问题。

4 人口增长模式及地区分布原始型(高高很低)、传统型(高较高较低)、过渡型(高低高)、现代型5 世界人口自然变化(2000年)出生率(2.2%)、死亡率(0.9%)、自然增长率(1.4%)6 中国人口自然变化(2001年)出生率(1.34%)、死亡率(0.64%)、自然增长率(0.7%)7 人口自然变化典型地区欧洲的德国和匈牙利(负增长)、非洲(2.4%)、韩国和古巴8 人口数量的变化自然增长(出生率—死亡率)、机械增长(人口迁移)9 生育率指一定时期内出生人数与育龄妇女(15-49岁)数之比10 环境对人口数量变化的影响生育率(主要是社会环境因素)、死亡率(自然环境、社会环境)11 人口数量增长对环境的影响资源和环境压力增大、环境污染加剧(但不是主要原因)12 环境人口容量环境所能承载或容纳的最大人口数量。

13 影响环境人口容量的因素资源、科技、对外开放、文化生活消费水平14 环境人口合理容量某地区最适宜人口的规模(社会、经济和环境可持续发展)15 我国的环境人口容量16亿(人口承载量),8-9亿(合理容量)16 影响人口身体素质的主要环境因素原生环境因素(水土)、次生环境因素(噪声和微波辐射、食品)17 人口的科学文化素质对环境的影响影响人们的资源观、环境观和发展观。

人口与环境知识点一、人口增长对环境的影响人口的增长是一个全球性的现象,它对环境产生了多方面的影响。

首先,人口增长导致对自然资源的需求大幅增加。

随着人口数量的上升,粮食、水、能源等资源的消耗速度加快。

为了满足不断增长的粮食需求,大量的土地被开垦用于农业生产,这可能导致森林砍伐、草原退化和湿地破坏等问题。

森林的减少不仅影响了生物多样性,还削弱了其吸收二氧化碳和调节气候的能力。

水资源方面,人口增多意味着用水量的增加。

许多地区面临着水资源短缺的问题,过度开采地下水导致地下水位下降,甚至引发地面沉降。

同时,污水排放也随之增加,如果处理不当,会污染河流、湖泊和海洋,影响水生态系统的平衡。

能源的需求同样随着人口增长而飙升。

传统的化石能源如煤炭、石油和天然气的开采和使用量不断上升,这不仅导致能源储备的减少,还释放出大量的温室气体和污染物,加剧了气候变化和空气污染。

其次,人口增长带来了废弃物和污染物的大量产生。

生活垃圾、工业废水和废气等排放的增加,超过了环境的自净能力,给环境造成了巨大的压力。

垃圾填埋场的空间不足,垃圾焚烧可能产生二噁英等有害物质。

工业废水废气中的化学物质可能污染土壤和水体,对生态系统和人类健康构成威胁。

再者,人口增长加剧了城市化进程。

大量人口涌入城市,城市面积不断扩张,侵占了周边的农田和自然生态区域。

城市基础设施的建设也对环境产生影响,如道路建设可能破坏自然栖息地,建筑物的密集增加了能源消耗和热岛效应。

二、环境对人口的影响环境的变化同样对人口产生着重要的影响。

良好的环境条件有利于人口的健康和发展。

清洁的空气、干净的水源、充足的食物供应和安全的居住环境有助于降低疾病发生率,提高人口的生活质量和预期寿命。

相反,恶劣的环境会对人口的健康造成严重威胁。

例如,空气污染会导致呼吸道疾病的增加,水污染可能引发肠道疾病和传染病的流行。

环境中的自然灾害,如地震、洪水、飓风等,会给人口带来生命和财产的损失。

频繁发生的自然灾害可能导致人口迁移和流离失所,给社会稳定和经济发展带来挑战。

专题13 人口与地理环境内容速览►高考考情·速览(三年考情分析)►知识体系·构建(思维导图建构)►基础知识·清单(3大知识点)●人口分布●人口容量●人口迁移►关键能力·拓展(4个能力点)能力点一人口增长能力点二人口统计图判读能力点三人口结构与人口问题能力点四常见人口专业名词►素养提升·训练(模拟+真题)知识点三年考情具体考点人口分布2022上海、2023海南、2023浙江人口分布的影响因素、人口分布特点人口容量人口迁移2024湖南、2024广西、2023辽宁、2023人口迁移的影响因素、人口迁移的影响海南、2023山东、2023浙江、2022重庆、2022江苏►核心概念人口分布、资源环境承载力、人口容量、人口合理容量、人口迁移、人口老龄化、人口性别比、常住人口、户籍人口、人口问题1.世界人口分布(1)分布特点:很不均匀。

(2)从全球来看按半球主要居住在北半球按纬度集中在北纬10°~50°范围内按距离海洋远近60%左右的人口居住在离海岸200千米以内的沿海地区按海拔近80%的人口居住在海拔500米以下的低平地区(3)从区域来看按地区四大人口稠密区:东亚、南亚、欧洲西部、北美东部按大洲亚洲、非洲和拉丁美洲人口约占世界总人口的85%按国家截至2018年年底,人口超过1亿的国家有中国、印度、美国等13个国家2.我国人口分布的特点及原因3.影响人口分布的因素►自然因素自然因素是影响人口分布的最基本因素,各自然因素对人口分布的影响如下表所示:自然因素人口分布案例地形平原和低地工农业生产大多集中在平原地区,50%以上的人口居住在平原地区我国人口集中分布在地势的第三级阶梯上高山和高原土层贫瘠,交通不便,气候寒冷,风力较大,人口较稀疏气候气温北半球温带地区适宜农业生产和人类居住,80%的人口分布于这一地带热带干旱地区,人口集中分布在气候凉爽、降水相对较多的高原、山地地区降水主要通过植被间接影响人口分布,不同植被带的农业、人口分布不同。

高考地理知识点总结之人口城市与环境前言地理学作为一门综合性学科,不仅涉及自然现象,也关注人类活动与环境的相互作用。

人口城市与环境作为高考地理的重要内容,其知识点广泛且深入。

本文档旨在帮助学生系统地复习和掌握这一部分内容,为高考做好充分准备。

第一部分:人口地理1. 人口增长人口增长模式人口增长的影响因素人口增长对环境的影响2. 人口分布人口密度人口分布的地理特征影响人口分布的因素3. 人口迁移国内人口迁移国际人口迁移人口迁移的原因与影响4. 人口结构年龄结构性别结构职业结构教育结构5. 人口政策人口控制政策人口发展政策人口政策的实施与效果第二部分:城市地理1. 城市化城市化的定义与过程城市化的特点城市化对环境的影响2. 城市空间结构中心商务区(CBD)住宅区工业区城市边缘区3. 城市交通城市交通系统交通拥堵问题公共交通发展4. 城市问题城市贫困城市犯罪城市环境问题5. 城市规划与管理城市规划的原则城市土地利用规划城市基础设施建设城市管理与服务第三部分:环境地理1. 自然环境气候水文土壤植被2. 环境问题环境污染大气污染水污染土壤污染生态破坏森林砍伐生物多样性减少全球环境问题气候变化海平面上升3. 环境保护环境保护政策可持续发展绿色能源与技术4. 环境与发展经济发展与环境保护的平衡环境友好型产业的发展环境教育与公众参与结语人口城市与环境是高考地理中的重要组成部分,涉及的知识点广泛,对学生的综合分析能力要求较高。

通过本文档的系统复习,希望能够帮助学生深入理解人口城市与环境的相关知识,提高解题能力,为高考取得优异成绩打下坚实的基础。

安徽省安庆市高三地理专题复习之人口与环境姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、单选题 (共8题;共36分)1. (4分) (2018高一下·江苏期末) 读“我国四大地区人口流动示意图”,回答下面小题。

(1)四大地区中人口流入量最大的是()A . 东部地区B . 中部地区C . 西部地区D . 东北地区(2)促进我国人口流动的主要因素是()A . 地区发展不平衡B . 资源开发C . 环境变化D . 交通改善(3)关于人口移动带来的问题,说法错误的是()A . 加大了铁路等交通运输的压力B . 扩大了迁出地、迁入地的经济发展差距C . 缓解了迁出地的人地矛盾D . 给迁入地的环境造成一定的压力2. (4分) (2014高一下·金堂月考) 读世界及甲、乙、丙、丁四大洲人口增长动态统计图,回答下题.(1)人口出生率和人口死亡率变化幅度最小的是()A . 甲B . 乙C . 丙D . 丁(2)1995~2000年年平均人口自然增长率从大到小排列正确的是()A . 甲、乙、丙、丁B . 丁、丙、乙、甲C . 甲、丙、乙、丁D . 乙、甲、丙、丁(3)甲、乙、丙、丁依次是()A . 欧洲、亚洲、拉丁美洲、非洲B . 亚洲、非洲、拉丁美洲、欧洲C . 非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲D . 非洲、亚洲、拉丁美洲、欧洲3. (6分)读某发达国家四城市人口的年龄、性别结构示意图。

据人口年龄、性别结构判断,文化教育在城市服务功能中占主要地位的是()A . aB . bC . cD . d4. (6分)人口流动的强度取决于()A . 经济、文化发展的水平B . 人口分布的地区差异C . 自然条件的地区差异D . 交通运输条件5. (6分) 2000年世界人口最多的10个国家中自然增长率最高的是()A . 中国B . 尼日利亚C . 美国D . 印度6. (4分)(2019·延边模拟) 李白将乡愁寄予一轮明月,余光中说乡愁是一枚小小的邮票,席慕容认为乡愁是一种模糊的惆怅……古今中外,许多文人墨客都会寄乡愁于笔端,表达思乡之情,这些乡愁都是基于文化范畴的对故乡的思念与怀想。