物理学康普顿效应

- 格式:ppt

- 大小:2.55 MB

- 文档页数:8

光电效应与康普顿效应的区别光电效应与康普顿效应是物理学领域两种重要的现象,它们都涉及到光与物质的相互作用。

本文将详细讨论光电效应与康普顿效应的区别,并解释它们的原理、实验结果以及在实际应用中的重要性。

光电效应是指当一束光照射到金属表面时,如果光的频率大于或等于金属的功函数,即从金属表面将有电子被逸出。

这一效应在1905年由爱因斯坦提出,并为他赢得了诺贝尔物理学奖。

光电效应表明了光可以作为粒子(光子)来描述,且每个光子具有确定的能量。

根据经典电磁理论,当光照射到金属表面时,光的能量应该被均匀地传递给金属晶格中的电子,然后电子通过热激励被逸出。

然而实验观察到,只有当光的频率大于某个临界频率时,才会发生电流的流动。

这与光的频率无关,而与光的强度有关。

根据经典电磁理论,这是无法解释的。

为了解释光电效应,爱因斯坦提出了光的粒子性理论,即光的能量以离散的方式传递给金属表面的电子,而不是以连续的方式。

当光子的能量大于金属的功函数时,能量差将被转化为电子的运动能量,电子被逸出。

由此可见,光电效应是一种粒子-物质相互作用的过程。

与之相比,康普顿效应是光与物质中的自由电子相互作用的现象。

康普顿效应通过散射光子研究了光的波粒二象性。

当X射线或伽马射线与物质中的电子碰撞时,光子的能量部分被电子吸收,并导致电子获得动能。

根据经典波动理论,散射光子的波长应与入射光子的波长相等,而不应该发生波长的移动。

然而实验观察到,入射光子的波长会发生变化,并且变化的波长与散射角度有关,而与入射光子的能量无关。

这一现象表明光也具有粒子性的特征,光的粒子被称为光子。

康普顿效应的理论解释是基于相对论和量子力学的。

根据康普顿散射定律,入射光子与电子的相互作用结果是光子被散射,其动量和能量发生变化。

根据相对论关系式和能量守恒定律,可以推导出康普顿散射公式,即散射光子的波长变化与散射角度和光子的初始波长有关。

康普顿效应表明光是以粒子的形式通过物质传播的,且光子具有动量和能量。

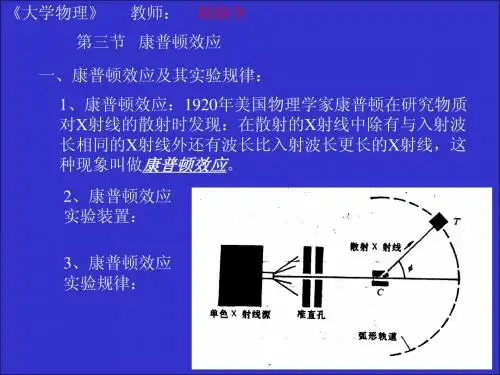

9.3康普顿效应在1923年5月的《物理评论》上,A.H.康普顿以《X射线受轻元素散射的量子理论》为题,发表了他所发现的效应,并用光量子假说作出解释。

他写道②:“从量子论的观点看,可以假设:任一特殊的X射线量子不是被辐射器中所有电子散射,而是把它的全部能量耗于某个特殊的电子,这电子转过来又将射线向某一特殊的方向散射,这个方向与入射束成某个角度。

辐射量子路径的弯折引起动量发生变化。

结果,散射电子以一等于X射线动量变化的动量反冲。

散射射线的能量等于入射射线的能量减去散射电子反冲的动能。

由于散射射线应是一完整的量子,其频率也将和能量同比例地减小。

因此,根据量子理论,我们可以期待散射射线的波长比入射射线大”,而“散射辐射的强度在原始X射线的前进方向要比反方向大,正如实验测得的那样。

”康普顿用图9-2解释射线方向和强度的分布,根据能量守恒和动量守恒,考虑到相对论效应,得散射波长为:△λ为入射波长λ0与散射波长λθ之差,h为普朗克常数,c为光速m为电子的静止质量,θ为散射角。

这一简单的推理对于现代物理学家来说早已成为普通常识,可是,康普顿却是得来不易的。

这类现象的研究历经了一、二十年、才在1923年由康普顿得出正确结果,而康普顿自己也走了5年的弯路,这段历史从一个侧面说明了现代物理学产生和发展的不平坦历程。

从(9-1)式可知,波长的改变决定于θ,与λ0无关,即对于某一角度,波长改变的绝对值是一定的。

入射射线的波长越小,波长变化的相对值就越大。

所以,康普顿效应对γ射线要比X射线显著。

历史正是这样,早在1904年,英国物理学家伊夫(A.S.Eve)就在研究γ射线的吸收和散射性质时,首先发现了康普顿效应的迹象。

他的装置如图9-3。

图中辐射物和吸收物实际上是铁板铝板之类的材料,镭管发出γ射线,经散射物散射后投向静电计。

在入射射线或散射射线的途中插一吸收物以检验其穿透力。

伊夫发现,散射后的射线往往比入射射线要“软”些。

康普顿效应名词解释在原子物理学中,康普顿散射,或称康普顿效应(英语:Compton effect),是指当X射线或伽马射线的光子跟物质相互作用,因失去能量而导致波长变长的现象。

相应的还存在逆康普顿效应——光子获得能量引起波长变短。

这一波长变化的幅度被称为康普顿偏移。

康普顿效应通常指物质电子云与光子的相互作用,但还有物质原子核与光子的相互作用——核康普顿效应存在。

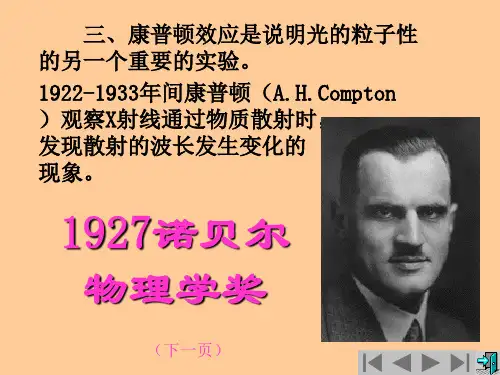

康普顿效应首先在1923年由美国华盛顿大学物理学家康普顿观察到,并在随后的几年间由他的研究生吴有训进一步证实。

康普顿因发现此效应而获得1927年的诺贝尔物理学奖。

这个效应反映出光不仅仅具有波动性。

此前汤姆孙散射的经典波动理论并不能解释此处波长偏移的成因,必须引入光的粒子性。

这一实验说服了当时很多物理学家相信,光在某种情况下表现出粒子性,光束类似一串粒子流,而该粒子流的能量与光频率成正比。

在引入光子概念之后,康普顿散射可以得到如下解释:电子与光子发生弹性碰撞(弹性碰撞产生的非弹性散射),电子获得光子的一部分能量而反弹,失去部分能量的光子则从另一方向飞出,整个过程中总动量守恒,如果光子的剩余能量足够多的话,还会发生第二次甚至第三次弹性碰撞。

康普顿散射可以在任何物质中发生。

当光子从光子源发出,射入散射物质(一般指金属)时,主要是与电子发生作用。

如果光子的能量相当低(与电子束缚能同数量级),则主要产生光电效应,原子吸收光子而产生电离。

如果光子的能量相当大(远超过电子的束缚能)时,则我们可以认为光子对自由电子发生散射,而产生康普顿效应。

如果光子能量极其大(>1.022百万电子伏特)则足以轰击原子核而生成一对粒子:电子和正电子,这个现象被称为成对产生。

由于光子具有波粒二象性,因此,应该可以用波动理论诠释这效应。

埃尔温·薛定谔于1927年给出半经典理论。

这理论是用经典电动力学来描述光子,用量子力学来描述电子。

:28, 286康普顿效应对放射生物学十分重要,由于它是高能量X射线与生物中的原子核间,最有可能发生的相互作用,因此亦被应用于放射疗法。

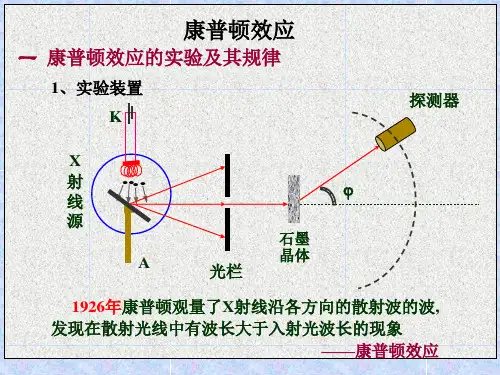

X 射线的康普顿效应美国物理学家康普顿(A. H. Compton )在研究X 射线与物质散射的实验里,发现散射波中含有波长增大的波,该现象就是著名的康普顿效应。

康普顿指出:散射应遵从能量守恒和动量守恒定律,出射X 射线波长变长证明了X 射线光子带有量子化动量。

康普顿效应是近代物理学的一大发现,它进一步证实了爱因斯坦的光子理论,揭示出光的二象性,从而导致了近代量子物理学的诞生和发展;另一方面康普顿效应也阐明了电磁辐射与物质相互作用的基本规律。

因此,无论从理论或实验上,它都具有极其深远的意义。

康普顿因此获得了1927年度诺贝尔物理学奖。

【实验目的】实验研究散射X 射线的能量随散射角的变化。

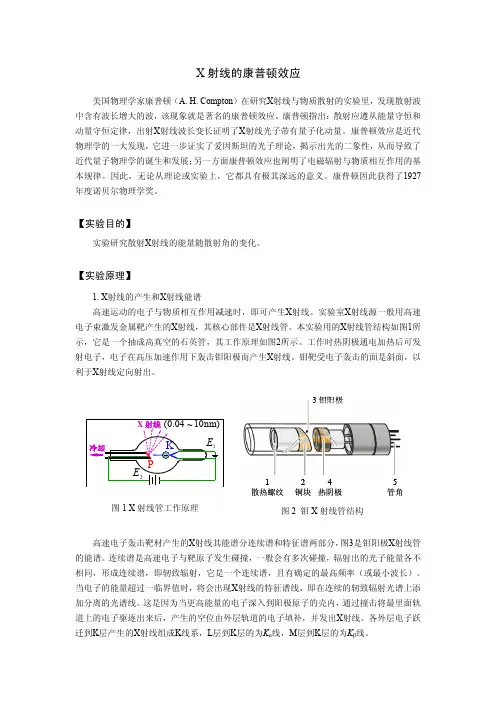

【实验原理】1. X 射线的产生和X 射线能谱高速运动的电子与物质相互作用减速时,即可产生X 射线。

实验室X 射线源一般用高速电子束激发金属靶产生的X 射线,其核心部件是X 射线管。

本实验用的X 射线管结构如图1所示,它是一个抽成高真空的石英管,其工作原理如图2所示。

工作时热阴极通电加热后可发射电子,电子在高压加速作用下轰击钼阳极而产生X 射线。

钼靶受电子轰击的面是斜面,以利于X 射线定向射出。

15243 钼阳极<K高速电子轰击靶材产生的X 射线其能谱分连续谱和特征谱两部分,图3是钼阳极X 射线管的能谱。

连续谱是高速电子与靶原子发生碰撞,一般会有多次碰撞,辐射出的光子能量各不相同,形成连续谱,即轫致辐射,它是一个连续谱,且有确定的最高频率(或最小波长)。

当电子的能量超过一临界值时,将会出现X 射线的特征谱线,即在连续的轫致辐射光谱上添加分离的光谱线。

这是因为当更高能量的电子深入到阳极原子的壳内,通过撞击将最里面轨道上的电子驱逐出来后,产生的空位由外层轨道的电子填补,并发出X 射线。

各外层电子跃迁到K 层产生的X 射线组成K 线系,L 层到K 层的为K α线,M 层到K 层的为K β线。

图3 钼阳极X 光管的能谱(使用硅PIN 光电二极管和Zr 滤片)2. 康普顿效应康普顿效应可理解为X 光子与自由电子碰撞的结果(图3)。

康普顿效应瑞利散射

康普顿效应和瑞利散射是两种不同的物理现象,都与光子和物质的相互作用有关,但它们在发生机制、影响因素和结果上有所不同。

康普顿效应是一种碰撞效应,是光子与电子的碰撞过程。

在这个过程中,光子的一部分能量传递给电子,使电子获得反冲的动能,而光子的运动方向发生改变,成为散射光子。

康普顿效应的发生概率大致与原子序数成正比,光子能量越大发生的概率越小。

此外,康普顿效应主要发生在最外层电子上。

瑞利散射则是一种弹性散射过程,主要发生在内层轨道。

在这个过程中,光子先把能量给电子,电子跃迁到最外层,之后再放出与原入射能量相等的散射光子。

瑞利散射的特点是光子的能量几乎没有损失,但原子发生了反冲。

瑞利散射属于相干散射,入射线和散射线只有方向的改变,能量几乎不发生改变。

瑞利散射的发生概率和物质原子序数的平方成正比,而与入射光子能量成反比。

在低能量和高原子重量的情况下,瑞利散射更为显著。

总的来说,康普顿效应和瑞利散射都是光子和物质相互作用的结果,但它们在散射机制、影响因素和散射结果上有所不同。

这些差异使得它们在物理学、化学、生物学等领域有着广泛的应用和研究价值。

康普顿效应compton effect概述1923年,美国物理学家康普顿在研究x射线通过实物物质发生散射的实验时,发现了一个新的现象,即散射光中除了有原波长l0的x光外,还产生了波长l>l0 的x光,其波长的增量随散射角的不同而变化。

这种现象称为康普顿效应(compton effect)。

用经典电磁理论来解释康普顿效应遇到了困难。

康普顿借助于爱因斯坦的光子理论,从光子与电子碰撞的角度对此实验现象进行了圆满地解释.我国物理学家吴有训也曾对康普顿散射实验作出了杰出的贡献。

对康普顿散射现象的研究经历了一、二十年才得出正确结果。

康普顿效应第一次从实验上证实了爱因斯坦提出的关于光子具有动量的假设。

这在物理学发展史上占有重要的位置。

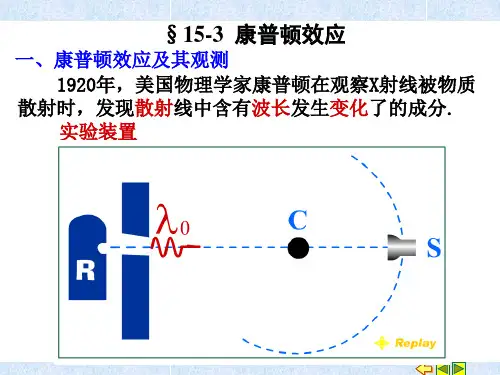

光子在介质中和物质微粒相互作用时,可能使得光向任何方向传播,这种现象叫光的散射.1922年,美国物理学家康普顿在研究石墨中的电子对X射线的散射时发现,有些散射波的波长比入射波的波长略大,他认为这是光子和电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子,康普顿假设光子和电子、质子这样的实物粒子一样,不仅具有能量,也具有动量,碰撞过程中能量守恒,动量也守恒.按照这个思想列出方程后求出了散射前后的波长差,结果跟实验数据完全符合,这样就证实了他的假设。

这种现象叫康普顿效应。

发现1922~1923年康普顿研究了X射线被较轻物质(石墨、石蜡等)散射后光的成分,发现散射谱线中除了有波长与原波长相同的成分外,还有波长较长的成分。

这种散射现象称为康普顿散射或康普顿效应。

康普顿将0.71埃的X光投射到石墨上,然后在不同的角度测量被石墨分子散射的X光强度。

当θ=0时,只有等于入射频率的单一频率光。

当θ≠0(如45°、90°、135°)时,发现存在两种频率的散射光。

一种频率与入射光相同,另一种则频率比入射光低。

后者随角度增加偏离增大。

实验结果:(1)散射光中除了和原波长λ0相同的谱线外还有λ>λ0的谱线。

康普顿效应科技名词定义中文名称:康普顿效应英文名称:Compton effect其他名称:康普顿散射(Compton scattering)定义:短波电磁辐射(如X射线,伽玛射线)射入物质而被散射后,除了出现与入射波同样波长的散射外,还出现波长向长波方向移动的散射现象。

所属学科:大气科学(一级学科);大气物理学(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布康普顿效应实验原理图1923年,美国物理学家康普顿在研究x射线通过实物物质发生散射的实验时,发现了一个新的现象,即散射光中除了有原波长l0的x光外,还产生了波长l>l0 的x光,其波长的增量随散射角的不同而变化。

这种现象称为康普顿效应(compton effect)。

用经典电磁理论来解释康普顿效应遇到了困难。

康普顿借助于爱因斯坦的光子理论,从光子与电子碰撞的角度对此实验现象进行了圆满地解释.我国物理学家吴有训也曾对康普顿散射实验作出了杰出的贡献。

目录康普顿效应 compton effect对康普顿散射现象的研究经历了一、二十年才得出正确结果。

康普顿效应第一次从实验上证实了爱因斯坦提出的关于光子具有动量的假设。

这在物理学发展史上占有重要的位置。

光子在介质中和物质微粒相互作用时,可能使得光向任何方向传播,这种现象叫光的散射.康普顿效应1922年,美国物理学家康普顿在研究石墨中的电子对X射线的散射时发现,有些散射波的波长比入射波的波长略大,他认为这是光子和电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子,康普顿假设光子和电子、质子这样的实物粒子一样,不仅具有能量,也具有动量,碰撞过程中能量守恒,动量也守恒.按照这个思想列出方程后求出了散射前后的波长差,结果跟实验数据完全符合,这样就证实了他的假设。

这种现象叫康普顿效应。

编辑本段发现1922~1923年康普顿研究了X射线被较轻物质(石墨、石蜡等)散射后光的成分,发现散射谱线中除了有波长与原波长相同的成分外,还有波长较长的成分。

康普顿效应康普顿效应,也称为康普顿散射,是描述X射线通过物质时发生散射现象的一种物理现象。

这一现象是由于X射线与物质中的自由电子发生碰撞而发生的。

康普顿效应是近代物理学的重要发现之一,对现代物理学的发展产生了重要影响。

康普顿效应是由美国物理学家康普顿于1923年发现的。

他在实验中发现,当X射线入射到物质中时,会与物质中的自由电子发生碰撞,从而使X射线发生能量和波长的变化。

这一现象被称为康普顿效应。

康普顿效应证实了光的粒子性质,并为验证爱因斯坦的光量子假设提供了实验证据。

康普顿效应的实验装置通常包括一个X射线源、一个散射物体(通常是金属),以及一个能观测到散射后X射线的探测器。

实验过程中,X射线源会发射出一束高能量的X射线,入射到散射物体上。

与散射物体内的自由电子发生碰撞后,X射线的能量和波长会发生变化,并且出射角度也会发生改变。

观测到的散射射线的能量和角度分布可以用来研究康普顿效应。

康普顿效应可以用普朗克常数和电子质量来描述。

根据康普顿效应的理论,入射X射线和散射X射线的波长差值与散射角度有关,可以通过以下公式表示:Δλ = λ' - λ = h/mc * (1 - cosθ)其中,Δλ为散射射线的波长差值,λ'和λ分别为散射射线和入射射线的波长,h为普朗克常数,m为电子质量,c为光速,θ为散射角度。

这个公式成为康普顿公式,它对于解释X射线在物质中发生散射的现象起到了重要作用。

康普顿效应的发现对现代物理学的发展有着重要的意义。

首先,康普顿效应证实了光的粒子性质,支持了光的粒子-波动二象性,进一步验证了爱因斯坦的光量子假设。

其次,康普顿效应为核物理的发展打下了基础。

康普顿效应的发现表明,X射线是由高能量的光子组成的,提供了进一步研究核物理和相对论物理的线索。

此外,康普顿效应还在医学领域起到了重要作用,主要应用于X射线的成像和辐射治疗。

总之,康普顿效应的发现揭示了X射线在物质中发生散射的基本规律,证实了光的粒子性质,并为现代物理学的发展提供了重要线索。