宏观经济学_6货币政策和财政政策对总需求的影响58页PPT

- 格式:ppt

- 大小:7.59 MB

- 文档页数:29

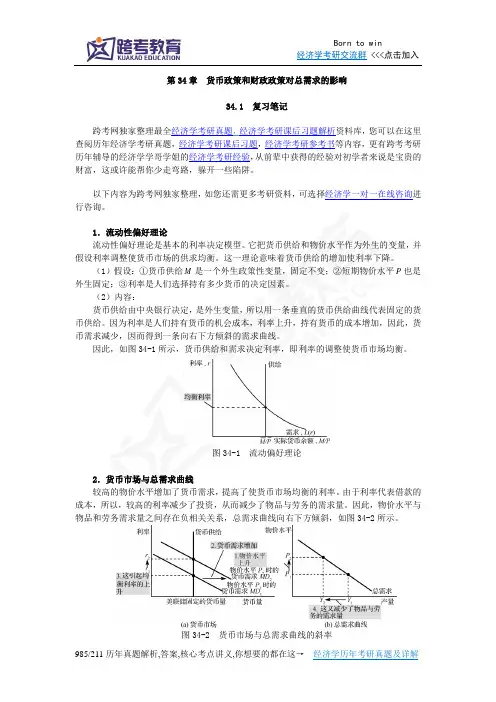

第34章货币政策和财政政策对总需求的影响34.1 复习笔记跨考网独家整理最全经济学考研真题,经济学考研课后习题解析资料库,您可以在这里查阅历年经济学考研真题,经济学考研课后习题,经济学考研参考书等内容,更有跨考考研历年辅导的经济学学哥学姐的经济学考研经验,从前辈中获得的经验对初学者来说是宝贵的财富,这或许能帮你少走弯路,躲开一些陷阱。

以下内容为跨考网独家整理,如您还需更多考研资料,可选择经济学一对一在线咨询进行咨询。

1.流动性偏好理论流动性偏好理论是基本的利率决定模型。

它把货币供给和物价水平作为外生的变量,并假设利率调整使货币市场的供求均衡。

这一理论意味着货币供给的增加使利率下降。

(1)假设:①货币供给M是一个外生政策性变量,固定不变;②短期物价水平P也是外生固定;③利率是人们选择持有多少货币的决定因素。

(2)内容:货币供给由中央银行决定,是外生变量,所以用一条垂直的货币供给曲线代表固定的货币供给。

因为利率是人们持有货币的机会成本,利率上升,持有货币的成本增加,因此,货币需求减少,因而得到一条向右下方倾斜的需求曲线。

因此,如图34-1所示,货币供给和需求决定利率,即利率的调整使货币市场均衡。

图34-1 流动偏好理论2.货币市场与总需求曲线较高的物价水平增加了货币需求,提高了使货币市场均衡的利率。

由于利率代表借款的成本,所以,较高的利率减少了投资,从而减少了物品与劳务的需求量。

因此,物价水平与物品和劳务需求量之间存在负相关关系,总需求曲线向右下方倾斜,如图34-2所示。

图34-2 货币市场与总需求曲线的斜率3.货币政策对总需求的影响决策者可以用货币政策影响总需求。

货币供给增加使货币供给曲线向右从MS移动到1MS,货币需求曲线不变,因此均衡利率降低,较低的利率增加了物价水平为既定时的物品2和劳务需求量,使总需求曲线向右移动,如图34-3所示。

相反,货币供给减少通过提高利率减少物品和劳务需求量,使总需求曲线向左移动。

宏观经济学的财政政策和货币政策一、概述宏观经济学是研究整体经济结构和运行规律的学科,而财政政策和货币政策则是调控整体经济的两个重要工具。

本文将从宏观经济学的角度出发,深入探讨财政政策和货币政策对经济的影响及其相互关系,帮助读者更好地理解这一主题。

二、财政政策的定义和作用1. 财政政策是指政府利用财政手段对经济进行影响和调控的一种宏观经济政策。

2. 它通过调整政府支出和税收来影响总需求,实现经济增长、调控通货膨胀、促进就业等目标。

3. 财政政策可以分为扩张性财政政策和紧缩性财政政策,分别用于应对不同的经济形势和问题。

三、货币政策的定义和作用1. 货币政策是宏观经济政策的另一种重要工具,它通过调控货币供应量和利率来影响整体经济的发展。

2. 货币政策的目标包括控制通货膨胀、促进经济增长、维护货币稳定等。

3. 一般来说,央行是制定和执行货币政策的主体,它通过改变利率、公开市场操作等手段来实现政策目标。

四、财政政策和货币政策的关系1. 财政政策和货币政策是相辅相成、相互配合的关系,二者共同影响着整体经济的运行。

2. 在实际操作中,政府通常会同时运用财政政策和货币政策来达到宏观调控的目标。

3. 在经济衰退时,政府可以通过扩张性的财政政策来增加政府支出,同时通过宽松的货币政策来降低利率,以刺激经济。

五、个人观点和理解财政政策和货币政策作为宏观经济调控的两大工具,对经济发展具有重要的影响。

但在实际操作中,政府和央行需要谨慎权衡各种因素,以确保政策的有效性和稳定性。

我认为政府和央行在制定政策时需要更加注重长期和可持续发展的目标,确保政策的长期效应和积极影响。

六、总结财政政策和货币政策作为宏观经济政策的两大支柱,在整体经济中起着至关重要的作用。

通过调控政府支出和税收,以及货币供应量和利率,政府和央行可以影响整体经济的发展方向和速度。

深入理解财政政策和货币政策的作用和相互关系,对于把握经济发展的脉搏、预测经济走势具有重要意义。

第十一章货币政策与财政政策一、货币政策货币政策工具:公开市场业务、贴现率、法定准备金率。

在本章中,我们以公开市场业务为例展开分析(一)公开市场业务对均衡收入的影响初始均衡点为E1,央行在公开市场上买入债券,增加了市场上的名义货币供给量。

在物价水平不变的前提下,名义货币增加即为真实货币增加。

这使得LM曲线向右移至LM2。

新的均衡在较低的利率和较高的收入上实现(即图中E2)。

均衡收入提高的原因是,央行在公开市场购入债券,降低了市场利率水平,从而导致投资支出的增加。

1.LM曲线斜率与收入变化的关系LM曲线越陡峭,均衡收入的变化幅度越大。

即h越小,均衡收入的变化幅度越大。

2.货币扩张的调整过程央行购买债券增加了真实货币供给增加,从而形成当前利率水平下的过量货币供给;公众对此的反应是,设法通过购买其它资产进行调整,从而导致资产价格上涨、收益率下降。

由于货币市场与资本市场的调整十分迅速,经济体的状态立即从E1调整到E′,并使货币市场达到出清。

但在E′Y下,存货被降低到合意的库存水平之下,即商品市点,经济体存在过量的商品需求,在收入水平1场供不应求。

对此,经济体内各厂商的反应是扩大生产规模,从而会导致实际的收入水平上升。

实际收入水平上升带动货币需求的增长,利率也将从i'逐渐上升,利率和收入水平的变动轨迹大体是沿着LM2曲线。

最终,经济体在E2点实现新的均衡。

(二)货币政策的传导机制货币政策对经济体产生的影响大致可分为以下两个阶段:第一阶段:真实余额变化,资产组合失衡;资产组合调整,利率水平变动; 第二阶段:利率水平变动,投资支出调整;需求发生变化,调整产出规模。

上述阶段又可分解成四个步骤: 1.真实货币供给变动;2.资产组合调整,引起资产价格和利率水平的变化; 3.利率水平变化,引起投资支出即总需求的变化; 4.根据新的总需求水平,调整产出规模。

(三)流动性陷阱货币政策的传导机制表明,利率水平调整是整个传导机制的核心环节。

•宏观经济学概述•国民收入与经济增长•失业与通货膨胀问题探讨•货币政策与财政政策实践应用目录•国际收支与汇率制度改革进展•宏观经济政策效果评价及展望01宏观经济学概述宏观经济学定义与特点定义特点以整个国民经济为考察对象,关注总量指标如GDP、失业率、通货膨胀率等;研究经济波动、经济增长、国际经济等宏观层面的问题。

宏观经济学研究对象国民收入决定失业与通货膨胀经济周期与经济增长国际经济研究对象不同分析方法不同政策目标不同相互联系01020304宏观经济学与微观经济学关系02国民收入与经济增长国民收入定义指一个国家或地区在一定时期内(通常为一年)所有常住单位从事生产活动所创造的增加值的总和。

采用国内生产总值(GDP)作为衡量国民收入的主要指标,通过生产法、收入法和支出法三种方法进行核算。

从生产过程中创造的货物和服务价值入手,剔除生产过程中投入的中间产品的价值,得到增加值。

也称分配法,按收入法计算的国内生产总值是从生产过程创造收入的角度,对常住单位的生产活动成果进行核算。

是从最终使用的角度反映国内生产总值最终使用去向的一种方法。

最终使用包括货物和服务的最终消费、资本形成总额和净出口三部分。

核算方法收入法支出法生产法国民收入概念及核算方法经济增长理论与政策目标经济增长理论研究解释经济增长规律和影响制约因素的理论,包括古典经济增长理论、新古典经济增长理论和新经济增长理论等。

政策目标促进经济持续、稳定、协调发展,提高人民生活水平,实现充分就业,保持物价稳定,推动社会全面进步。

实现途径通过增加投资、提高生产效率、优化产业结构、推动技术创新和制度创新等方式实现经济增长。

为起飞创造前提阶段开始积累起飞所需的社会基础设施和公共基础设施,如交通、通讯、电力等。

成熟阶段追求生活质量阶段人们更加关注生活质量和环境保护,绿色经济和可持续发展成为重要议题。

传统社会阶段生产力水平低下,以农业为主导产业,经济增长缓慢。

起飞阶段高额群众消费阶段居民消费水平显著提高,对高品质商品和服务的需求增加,推动经济向更高水平发展。