联系上下文理解词语

- 格式:doc

- 大小:32.50 KB

- 文档页数:7

联系上下文的意思

“联系上下文理解词语”是阅读教学中扫除阅读障碍的一种重要途径。

在实际阅读中,可以通过联系上下文,帮助理解有疑问的词语。

词语的上下文中往往就隐含着对该词语的解释。

举例如下:

1、“地球是无私的,它【慷慨】地向人类提供矿产资源。

但是,如果不加节制的开采,必将加速地球上矿产资源的枯竭。

”(无私、大方)

2、“我注意地看着,眼睛【应接不暇】,看清楚了这只,又错过了那只,看见了那只,另一只又飞起来了。

一只画眉鸟飞了出来,被我们的掌声一吓,又飞进了叶丛,站在一根小枝上兴奋的叫着,那歌声真好听。

”(太多,应付不过来)

3、廉颇静下心来想了想,觉得自己为了争一口气,就不顾国家的利益,真不应该。

于是,他脱下战袍,背上荆条,到蔺相如门上请罪。

蔺相如见廉颇来【负荆请罪】,连忙热情地出来迎接。

从此以后,他们俩成了好朋友,同心协力保卫赵国。

(背着荆条请罪,表示主动向对方赔礼认错)

联系上下文理解词语方法

一、解释词素法.

二、运用近义词或反义词来解释。

三、放在具体语言环境中,联系上下文来理解。

1、词语的上下文中往往就隐含着对该词语的解释。

2、看词语所处的位置理解词语。

3、联系上下文语句创设的情境理解词语。

另外:解释词语时候,要就词论词,避免过度解释。

同时,要将解释词素法、找近反义词法和联系上下文理解词语结合运用。

怎样联系上下文理解词语一、根据词语所属的语言环境,把难懂的词语换成其他词语。

如果在特定的语言环境中,语句的基本意思不变,那么就说明这个替换的词语与原词意思相同或相近。

例如,“竺爷爷顷刻间像年轻了几十岁,立即兴冲冲地快步走到前院。

”对“顷刻间”一词的理解,可以想一想,把“顷刻间”换一个词,看是否能讲得通,这样会很自然的想到“突然间”“一转眼”“转瞬间”,问题就解决了。

再如,“在微风中,在阳光里,燕子斜着身子在天空中掠过,唧唧地叫着。

”这句话中对于“掠过”一词的理解,我们可以通过反复读这句话,通过琢磨、思考,很自然地想到“飞过”。

接着想:“怎么样的飞过。

”便很容易想到:“很快的飞过。

”二、想象语言环境所描述的当时的情景,在上下文中理解词语,即我们通常所说的“悟”。

”例如,“手中的榆钱吃完了,你会把目光停留在更高更密的榆树枝上,然后想方设法爬上墙头,骑着树杈,在枝叶的遮蔽下吃个够。

”在理解“想方设法”一词时,可想象孩子们为了吃到香甜可口的榆钱,不怕墙高,想尽一切办法爬上墙头,不管用什么办法,一定要爬上墙头,因为那诱人的榆钱正等着他们去摘呢!那么“想方设法”一词的词意便迎刃而解了。

再如,“巨人冷得缩在屋子里,苦恼地望着窗外荒凉的花园,他不懂春天为什么来得这么迟。

”理解“荒凉”一词,我们要进入情境之中:“巨人的花园原来是十分迷人的,那我们看,巨人花园现在变成了怎样的景象?”答案是:“冬天时的荒凉景象。

”接着读出相关的语句。

”生读关于荒凉景象的语句。

思考:“用自己的话说一说,巨人的花园现在变成了什么样?”答案1:“不像春天那样富有生机了。

”答案2:“冷清清的,没有人去。

”答案:“荒凉的意思就是‘巨人花园里花草树木没有生机,冷冷清清的没有人来。

’”三、对有些词可以先进行拆字解词的方式进行对该词的解释。

例如:“巨人冷得缩在屋子里,苦恼地望着窗外荒凉的花园,他不懂春天为什么来得这么迟。

”在理解“苦恼”一词时,可拆字来解释,思考:“‘苦’什么意思啊?”答案:“痛苦。

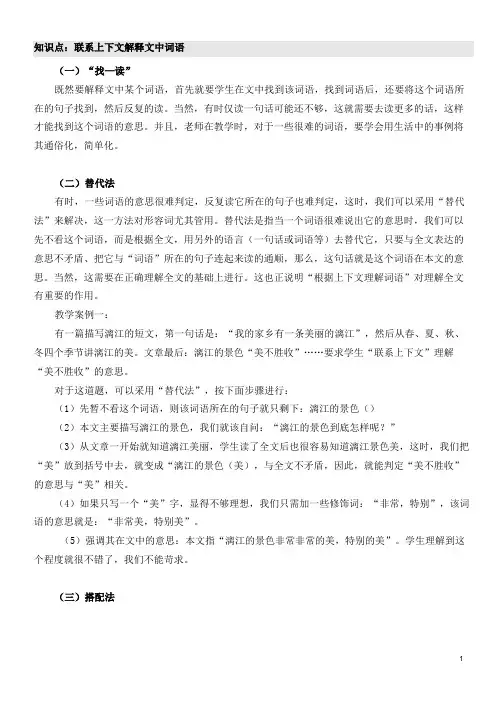

(一)“找—读”既然要解释文中某个词语,首先就要学生在文中找到该词语,找到词语后,还要将这个词语所在的句子找到,然后反复的读。

当然,有时仅读一句话可能还不够,这就需要去读更多的话,这样才能找到这个词语的意思。

并且,老师在教学时,对于一些很难的词语,要学会用生活中的事例将其通俗化,简单化。

(二)替代法有时,一些词语的意思很难判定,反复读它所在的句子也难判定,这时,我们可以采用“替代法”来解决,这一方法对形容词尤其管用。

替代法是指当一个词语很难说出它的意思时,我们可以先不看这个词语,而是根据全文,用另外的语言(一句话或词语等)去替代它,只要与全文表达的意思不矛盾、把它与“词语”所在的句子连起来读的通顺,那么,这句话就是这个词语在本文的意思。

当然,这需要在正确理解全文的基础上进行。

这也正说明“根据上下文理解词语”对理解全文有重要的作用。

教学案例一:有一篇描写漓江的短文,第一句话是:“我的家乡有一条美丽的漓江”,然后从春、夏、秋、冬四个季节讲漓江的美。

文章最后:漓江的景色“美不胜收”……要求学生“联系上下文”理解“美不胜收”的意思。

对于这道题,可以采用“替代法”,按下面步骤进行:(1)先暂不看这个词语,则该词语所在的句子就只剩下:漓江的景色()(2)本文主要描写漓江的景色,我们就该自问:“漓江的景色到底怎样呢?”(3)从文章一开始就知道漓江美丽,学生读了全文后也很容易知道漓江景色美,这时,我们把“美”放到括号中去,就变成“漓江的景色(美),与全文不矛盾,因此,就能判定“美不胜收”的意思与“美”相关。

(4)如果只写一个“美”字,显得不够理想,我们只需加一些修饰词:“非常,特别”,该词语的意思就是:“非常美,特别美”。

(5)强调其在文中的意思:本文指“漓江的景色非常非常的美,特别的美”。

学生理解到这个程度就很不错了,我们不能苛求。

(三)搭配法搭配法是同学们根据已拥有的知识,根据词语搭配规律判断某个词语后面该搭配什么,如生活,可以表示两种情况:好或者不好。

联系上下文理解词语一、激趣导入。

1、指名朗读下面两句话。

(1)七年级的每个同学都显得精神..饱满。

(2)七年级同学顽强拼搏的这种精神值得大家学习。

2、师提问:这两句中的“精神”意思一样吗?请你结合句子,选择正确的解释。

精神:(1)表现出来的活力;(2)指人的意识、思维、情感等主观世界。

3、总结:同一个词语在不同的句子里会有不同的意思,所以,要准确理解词语在文中的意思,一定要联系上下文,正所谓“词不离句”。

在具体解释词语时,我们总结出几种常用的方法。

二、拆拼法。

1、拆拼法:把词语拆开来,先解释每个字,再把每个字的意思组合起来表示词语的意思。

如“自勉”一词,“自”是自己,“勉”是勉励,二者合起来就是“自己勉励自己”。

再比如“讥笑”一词,“讥”是,“笑”是,合起来就是“。

2、用拆拼法解释下列词语的含义。

(1)幽寂:清幽寂静(2)喧闹:喧哗热闹(3)肃静:严肃寂静(4)阻抑:阻止抑制(5)谰语:没有根据的话(6)挚友:亲密的朋友(7)志趣:志向和兴趣(8)重荷:沉重的负担(9)孕育:怀胎生育(10)宽慰:宽解安慰(11)弥散:弥漫消散(12)夜渔:夜间捕鱼(13)向午:将近中午(14)悲楚:悲伤凄楚(15)劝诱:劝说诱导(16)嗔视:生气地看3、用拆拼法解释句中加点词语的含义。

(1)未尝识书具..书具:书写工具(2)传一乡秀才....观之一乡秀才:全乡的秀才(3)其文理..皆有可观者文理:文采和道理(4)仲永之通悟..,受之天也通悟:通达聪慧(5)卿今者才略..,非复吴下阿蒙才略:才干和谋略(6)肃遂拜蒙母,结友..而别结友:结成朋友(7)便有妇人惊觉欠伸..欠伸:打哈欠,伸懒腰(8)身已半入,止露尻尾..尻尾:屁股和尾巴三、近义换词法。

1、近义换词法:用近义词对要解释的词语进行解释的方法。

如“推辞”一词,它的近义词是“推却、拒绝”,所以“推辞”的意思就是“推却、拒绝”。

2、用近义换词法解释下列词语的含义。

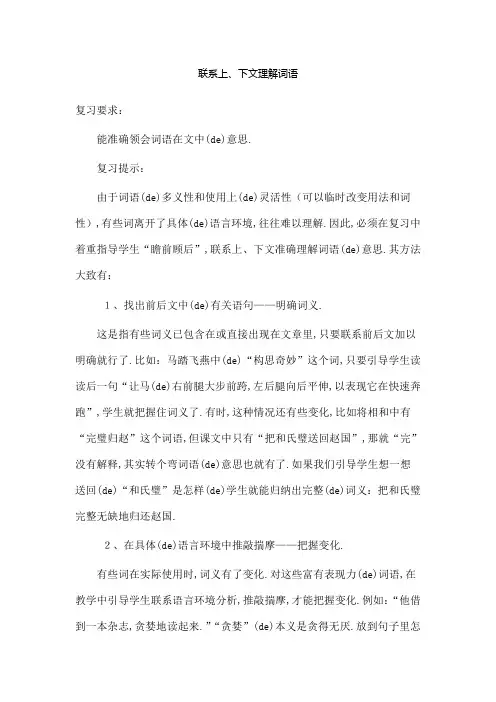

联系上、下文理解词语复习要求:能准确领会词语在文中(de)意思.复习提示:由于词语(de)多义性和使用上(de)灵活性(可以临时改变用法和词性),有些词离开了具体(de)语言环境,往往难以理解.因此,必须在复习中着重指导学生“瞻前顾后”,联系上、下文准确理解词语(de)意思.其方法大致有:1、找出前后文中(de)有关语句——明确词义.这是指有些词义已包含在或直接出现在文章里,只要联系前后文加以明确就行了.比如:马踏飞燕中(de)“构思奇妙”这个词,只要引导学生读读后一句“让马(de)右前腿大步前跨,左后腿向后平伸,以表现它在快速奔跑”,学生就把握住词义了.有时,这种情况还有些变化,比如将相和中有“完璧归赵”这个词语,但课文中只有“把和氏璧送回赵国”,那就“完”没有解释,其实转个弯词语(de)意思也就有了.如果我们引导学生想一想送回(de)“和氏璧”是怎样(de)学生就能归纳出完整(de)词义:把和氏璧完整无缺地归还赵国.2、在具体(de)语言环境中推敲揣摩——把握变化.有些词在实际使用时,词义有了变化.对这些富有表现力(de)词语,在教学中引导学生联系语言环境分析,推敲揣摩,才能把握变化.例如:“他借到一本杂志,贪婪地读起来.”“贪婪”(de)本义是贪得无厌.放到句子里怎么也说不通.引导学生想一想句子讲了什么,然后再思考“贪婪”(de)意思,就能领会这里(de)“贪婪”是不知满足,专心入迷(de)意思了.3、借助前后文决定取舍——选准义项.有些词有多种义项,在文章中究竟取何种解释,就地“借助”前后文,把词义与具体(de)语言挂上号,要注重让学生有一个根据查字(词)典得到了多种义项,然后通过分析比较,对照文章,恰当选择(de)思维过程,并注重培养学生把选择(de)词义,放到句子中检查是否合适(de)学习习惯. 在语文学习中,词意也是一个难点,因为在中国(de)语言中,有很多精炼简洁却含义丰富(de)词语,成语就是最好(de)例子,往往四个字就能表达深刻、多层次(de)意义.要掌握这些词语,我们不能死记硬背,必须在理解(de)基础上学会巧记.现在,给大家介绍几种巧记词义(de)方法.一、串字成句法有些词语,只要将组成这一次(de)几个字中间再加入几个字,串字成句,就是他(de)词义.如“争先恐后”便可解释成“争着抢先唯恐落后”;“舍己为人”便可解释成“舍弃自己为了别人”.二、突破难字法有些词义中,有一两个字较难理解,只要突破这一两个难字,其次一边一目了然.如“心急如焚”,期中“焚”字较难理解,通过查字典得知“焚”即“火烧”,因此,“心急如焚”(de)词义便是“心里急得像火烧一样,形容十分焦急”.又如“各抒己见”,把其中(de)“抒”和“见”弄懂了,词义就清楚了.“抒”即“发表”,“见”即“意见”,因此,“各抒己见”(de)意思就是“各人充分发表自己(de)意见”.三、引申理解法有些词语含义较深,不能单从字面上来解释,而必须深入思考,引申理解.如“掩耳盗铃”不能简单理解为“捂着耳朵偷铃铛”,而必须进一步思考:“捂着自己(de)耳朵偷铃铛难道他人听不见吗”于是就引申出这个成语(de)词义:“比喻自己欺骗自己.”巧妙(de)记忆词义(de)方法还很多,以上几种都是一线老师和同学积累总结出来(de)实用方法.同学们还可以在平时(de)学习中自己也可以摸索出很多(de)技巧.。

三年级阅读理解——联系上下文解释词语【知识梳理】理解词语有三种常见方法:一、解释词素法。

先弄清词语中每个字的意思,再联系整个词语的意思来理解。

如:“疾驰”,“疾”是“飞快”,“驰”是“奔跑”,“疾驰”就是“飞快奔跑”的意思。

二、运用近义词或反义词来解释。

如:(近义)“焦急”就是“着急”的意思。

(反义) “熟悉”就是“不陌生”的意思。

如果在特定的语言环境中,语句的基本意思不变,那么就说明这个替换的词语与原词意思相同或相近。

三、放在具体语言环境中,联系上下文来理解。

在实际阅读中,可以通过联系上下文,帮助理解有疑问的词语。

海贝项链来到北戴河的鹰角崖下,我看见一个穿花布衫的十多岁的姑娘,她手里(提着拿着)一串串用海贝穿成的项链,小海贝一颗颗很是匀净光滑,显得可爱极了。

我喜出望外....,立刻从小姑娘手里买下一串。

这时,伙伴们在催促我去登鹰角崖了,我付了钱,急急忙忙去追赶走远了的伙伴们。

在鹰角崖上,正在我神思飞驰的时候,忽然感到有什么人在拉我的衣角,回头看时,却是那个穿花布衫的卖海贝项链的小姑娘。

“阿姨,您刚才买的项链儿,拿错了。

”她说话很急。

“什么?我拿错你的东西了?”我听不明白她说话的意思,真有些“丈二和尚摸不着头脑”。

她擦了擦额前被汗湿的头发,露出一对小虎牙,(天真痛苦)地笑了:“清早上山,我摔了一跤,在大石头上硌坏了两串项链儿。

还没等我收起来,就让您挑走一串,我想起这事儿,就(赶忙急忙)追您,找您。

”我从衣袋里掏出刚才买下的那串项链,仔细看了看,果然有几个小海贝已经掉角,裂了缝,样子不那么可爱了。

小姑娘举起另一串海贝项链,诚恳地说:“阿姨,给您换这一串吧,刚才我仔细看了,个个螺壳好!”我望着这个小姑娘,一颗颗细密的汗珠从她秀气的小鼻子尖上渗出来,那红扑扑的脸颊上,还带着一丝抱歉的笑意。

我的心被深深地感动了。

我想,我得到的,不单单是一串海贝项链,还有一个海滨小姑娘诚实、淳朴的心意,它比任何东西都更美丽!1.用“/”将文中括号内不合适的词语划掉。

完整版)阅读技巧一联系上下文理解词语怎样准确地理解课文中的词语意思呢?最有效的方法是联系上下文,借助语境来理解词语。

在具体解释词语时,可以采用以下方法:方法一:拆拼法。

将词语拆开来,先解释每个字,再将每个字的意思组合起来表示词语的意思。

例如,在《滴水穿石的启示》中,“自勉”一词,“自”指自己,“勉”是勉励,二者合起来的意思是“自己勉励自己”。

例题:1.如果你站在天安门广场中央,纵目四望,就会感到气质、风度不一般,你也必定会深深爱上这宏伟壮观的广场。

气度不凡的意思是气质和风度不一般。

2.太阳消失了,只剩下一片神奇的、美丽的云,令人想到梦幻的世界。

梦幻的意思是梦中的幻境。

3.XXX的床上、办公桌上、饭桌上,都放着书,一有空闲就手不释卷地看起来。

手不释卷的意思是书本不离手。

方法二:近义换词法。

这种方法是借意思相同或相近的词语来解释词语。

如果在特定的语言环境中,语句的基本意思不变,那么就说明这个替换的词语与原词的意思相同或相近。

例如,在《第一朵杏花》中,XXX顷刻间像年轻了几十岁,立即兴冲冲地快步走到前院。

如果将“顷刻间”换成一个与它意思相同或相近的词语,如“突然间”、“一转眼”、“转瞬间”,词语的意思就出来了。

例题:1.XXX顷刻间像年轻了几十岁,立即兴冲冲地快步走到前院。

顷刻间的意思是一转眼、转瞬间。

2.第二次世界大战前,我们一家六口人全靠父亲一人工作维持生计,生活很拮据。

母亲常安慰家里人:“一个人只要活得诚实有信用,就等于有了一大笔财富。

”诚实的意思是做人要老实厚道。

方法三:反义词否定法。

这种方法是通过反义词或否定词来解释词语的意思。

例如,在《草房子》中,作者用“寂静无声”来形容夜晚的安静,这里的“无声”是通过否定词来解释的。

经过以上三种方法的运用,我们可以更准确地理解课文中的词语意思。

1、一天中午放学时,突然下起了倾盆大雨,我们无法回家吃午饭,于是到学校对面的幸福餐厅去吃面。

倾盆大雨:形容雨大得像盆里的水直往下倒,雨势很大。

联系上下文理解词语词语是构成文章的细胞,词语的理解离不开它所在的特定语境,一旦离开,它就如同搁浅在沙滩上的小鱼,就会失去生命力。

“字不离词,词不离句,句不离章。

”课文中的词语出现在一定的语言环境中,学生只有联系上下文理解,才能准确把握词意,领会作者的写作意图。

一、读懂文字,找到词意词语用于文中,总有特定的语言环境,上下文中往往有某种信息,为理解词语提供了线索,甚至,它前后的语句就是对这个词的最准确最恰当的解释和说明。

请看《鸟的天堂》一课中,教学“应接不暇”的片断:师:“应接不暇”是什么意思?大家读了下面的句子就懂了。

生:(读)“……我注意地看着,眼睛应接不暇,看清楚了这只,又错过了那只,看见了那只,另一只又飞起来了。

”师:知道“应接不暇”的意思了吗?生:就是鸟儿很多,看也看不过来。

师:就是这个意思,在《世说新语·言语》中有这样一句话:从山阴道上行,山川自相映发,使人应接不暇。

说的就是风景很美,看不过来。

我们这里说的是——生(接):鸟儿很多,看不过来。

上述教学中,“看清楚了这只,又错过了那只,看见了那只,另一只又飞起来了”,就是对“应接不暇”一词的最好诠释。

二、挖掘关系,理解词意语句间关系错综复杂。

对于一些比较抽象的虚词想通过口头释意,有板有眼,唯恐丢字漏字,挂一漏万,则会显得“吃力不讨好。

”最经济有效的方法应是引导学生读懂前后句子,挖掘语句间的关系,从而理解词语。

如《海滨小城》一文中“人们把街道打扫得干净,甚至连一片落叶都没有”一句中要理解“甚至”,先要弄清“打扫得十分干净”与“连一片落叶都没有”的关系是:后者表前者的程度深,值得一提,非常突出,所以用“甚至”。

再如《鱼游到纸上了》一文中“围观的人越来越多,大家赞叹着,议论着,唯一没有任何反应的是他自己”。

要理解“唯一”,先要让学生弄清“大家赞叹着,讨论着”和“没有任何反应的是他自己”的关系是:“大家”是“除他外有反应的其他人”,表示只有他一个没有反应,所以用“唯一”。

挖掘语句间的关系理解词语可先去掉需理解的词语,读懂句子,悟出关系,再说明用这个词语来表示这层关系。

三、依托情节,理解词语学习记事课文时,学生理解词语,往往特别关心故事情节的发展。

学生对维持故事的完整性、延续性有强烈欲望。

教师可抓住契机,无论这个词是在故事开头或某一段的开头、故事中、故事结尾,分别起统领,过渡还是总结作用,都应利用故事发展理解词语。

如《养花》一文的“循环”一词,由于“我”爱花,又有腿病,所以“我”想借养花来调节体力劳动和脑力劳动。

于是,总是写一会儿就到院子里看看,……然后回……然后再……,就是“循环”继续往下发展,遇到突变天气,全家抢救花草,第二天,天气好转,又搬出来,再次形象地理解了词语。

又如《一定要争气》一文中童第周考试平均成绩才45分,校长让他退学,经他再三请求才同意跟班试读。

事情必然有所发展,童第周“发愤”了:他在清晨路灯下,深夜厕所里,到处都有他学习的身影。

后来发生的事已能说明“发愤”的结果。

利用故事发展理解词语,教师要引导学生通过前后文字融汇贯通地体会,争取一气呵成,给学生产生深刻的印象。

四、放入语境,理解词意例如《可爱的草塘》中有这样一段话:“我举目四望,茫茫的一片草塘,哪里有什么河呀?小丽紧走几步,拨开眼前的芦苇。

啊!一条清澈的小河奇迹般地出现在我的眼前。

芦苇和蒲草倒映在清凌凌的河水里,显得更绿了;天空倒映在清凌凌的河水里,显得更蓝了;云朵倒映在清凌凌的河水里,显得更白了。

”“清澈”一词如何理解呢?从下文不难看出,它指的是“芦苇和蒲草”“天空”“云朵”倒映在清凌凌的河水里,显得“更绿”“更蓝”“更白”了。

显然,这样比单纯知道“清澈”指“水清而透明”要具体得多。

又如《十六年前的回忆》中有一段话:“他们夺下了父亲的手枪,把父亲全身搜了一遍。

父亲保持着他那惯有的严峻态度,没有向他们讲任何道理。

因为他明白,对他们是没有道理可讲的。

”“他”和“他们”都是代词。

代词在文中往往指代人、事或物。

由于代词所指代的对象一般出现在上文,所以,我们可以从上文由近及远地寻找、揣摩、理解词语的指代义。

在这里联系上文,可知“他”指“父亲”李大钊,“他们”指张作霖的宪兵、侦探和警察。

五、结合背景,揣摩含义课文中有些词语含义深刻,我们须结合历史背景和当时的情境,经过反复揣摩,才能准确透彻地理解。

如《我的伯父鲁迅先生》中关于“碰壁”的话,是鲁迅先生和侄女在谈笑中讲出来的,诙谐幽默之中,包含了非常深刻的意思。

“四周围黑洞洞的”,形容旧社会非常黑暗;“碰壁”,比喻人民丝毫没有自由,革命者到处遭受迫害。

在黑暗的旧中国处处“碰壁”,是鲁迅先生的切身体会,就是在平常的谈笑中,他也会联想到“碰壁”,可见国民党反动派对鲁迅先生的迫害之深和鲁迅先生对旧社会的刻骨仇恨。

鲁迅先生把“碰壁”作为玩笑的话讲出来,也表现了他同黑暗势力进行斗争,不怕“碰壁”的乐观精神。

再如《穷人》中的“忐忑不安”一词。

这个词生动形象地描绘了桑娜抱来西蒙的两个遗孤后复杂矛盾的内心活动。

理解这个词时,必须联系前面课文的内容,如课文开头对恶劣天气的描述,对桑娜贫寒家境的描述,还有对西蒙家中悲惨一幕的描述,从中概括出:①桑娜和丈夫每日辛辛苦苦干活,只能勉强填饱肚子;②如果桑娜不把两个遗孤抱回来,孩子只有死路一条;③桑娜一家七口生活已很艰难,再加上两个孩子势必更加艰难。

因此,桑娜此时的心情有害怕,有自责,但也有决断(“打我一顿也好”)。

这种“忐忑不安”鲜明地表现了她宁可自己受苦,也不能见死不救的善良心地。

六、剖析构造,理解本义词语由本义和引申义构成,引申义由本义延伸开去。

因此,准确了解本义有利于把握词语的含义。

教学中,分析词语的构成,逐字分析落实每个字的意思。

深入细致剖析词语的构造,是理解词语本义的关键。

例如《燕子专列》第二自然段:这年春天,成千上万只燕子从南方飞回北方时,在瑞士境内遇到了麻烦。

当地气温骤降,风雪不止,几乎所有的昆虫都被冻死了。

燕子经过长途跋涉,已经非常疲劳,再加上找不到食物,饥寒交迫,濒临死亡。

这段文字中“跋涉”这个词,根据“跋”的偏旁知道和走路有关,根据“涉”的偏旁知道跟水有关,燕子的“走路”就是飞,“长途跋涉”,自然是飞过山飞过水,飞了很久很久。

这样“跋涉”的意思就水到渠成地理解了。

可见,剖析词语的构造,能帮助我们理解词语的意思。

七、融入语境,深悟词意中国语言一词多义,同一个词因语境不同,意思也就不同,要准确理解词意,必须联系上下文,深入语境,才能真正有效地把握文章的主旨,给学生留下深刻的印象例如四年级下册《尊严》第一自然段中有这样一段话:“一个寒冷的冬天,南加州沃尔逊小镇上来了一群逃难的人。

他们面呈菜色,疲惫不堪。

善良而朴实的沃尔逊人,家家烧火做饭,款待他们。

这些逃难的人,显然很久没有吃到这么好的食物了,他们连一句感谢的话也顾不上说,就狼吞虎咽地吃起来。

”“狼吞虎咽”这个词按照构词理解就是狼吞食猎物,老虎咽下猎物。

“吞”和“咽”都有不嚼,直接整个下肚的意思,只有老虎和饿狼在饥饿的状况下才会这样吃食物。

那么联系上下文理解这个词,我们不难发现指的是逃难的人极度饥饿,在沃尔逊人款待他们时,来不及嚼就吞下食物。

如果只理解到这儿就认为是大功告成了,还不够。

我们可以结合上文提到的逃难的人“面呈菜色,疲惫不堪”,推想到他们很久没有吃饱过,不知饿了几天几夜了。

所以,当这么好的事物放在他们面前时,让学生想象一下他们的样子,眼睛瞪大,口水直流,喉结上下不停地动,控制不住冲过去抢事物吃。

接着让学生想象他们是怎么吃的?学生很容易想到:来不及用筷子,满手抓着吃,这个还没有吃完就急着去抓另外一个,塞得满嘴都是,来不及细咀慢嚼……这时,教师小结:这就是——狼吞虎咽。

这样操作,学生对词语的理解就深刻了。

八、对比语境,把握词意同一词语在不同的语境中,会有细微的差别。

有比较才有思考,有比较才能明辨语境和词语的含义。

在联系上下文深入理解词语的基础上,通过对比语境,让学生在对比中,甄别辨析词语的细微差别,从而提升对词语的理解,全面把握词意。

如四年级下册《夜莺的歌声》中有这样一段话:“孩子从嘴里掏出一个小玩意儿,递给他,用快活的蓝眼睛望着他。

”“快活”这个词,从表面看是快乐无比的意思,但在课文中说“小夜莺”看着敌人快乐无比,显然是不对的。

我们可以采用对比语境的办法,引导学生辨析其义。

请看下面二个句子:①过年的时候,没有家长的唠叨,没有学习的压力,是我们最快活的时候。

②孩子从嘴里掏出一个小玩意儿,递给他,用快活的蓝眼睛望着他。

我们首先理解在《夜莺的歌声》中,他指的是谁?他对于小夜莺来说是什么?他们做过什么事情?然后再比较两个“快活”背后的不同含义。

句子①中的“快活”指的是过年的时候,孩子们过着无忧无虑的日子,感到无比快乐。

而句子②中,是小夜莺机智地与敌人周旋,为了掩饰自己本来的心情故意装出来的“快乐”,为了突出小夜莺的机智勇敢,面对敌人临危不乱。

通过对比语境,学生就能准确把握词语在文中的真正含义,从而直击文本的主旨和内涵,更好地走进文本,读懂文本。

总之,“联系上下文理解词语”,必须落到实处,才能切实提高学生的阅读理解能力,才能真正提升学生的语文素养。