陕北窑洞的艺术赏析

- 格式:docx

- 大小:41.06 KB

- 文档页数:4

浅析陕北窑洞民居建筑中的设计启示现如今的社会发展中,建筑也随着时代的发展提出了节能环保的建筑思想。

而纵观我国历史上各省的传统民居,都有着因地制宜的优良传统。

陕西省是我国黄土高原的中心地带,除秦岭以南的陕南地区外,陕西全省遍布窑洞民居,而占据大半个省的陕北窑洞区是陕西窑洞民居的主要代表,以靠山窑和石窑洞居多[1]。

新的时代下,我们不能单一的在所有地区采用现代建筑的设计概念,而也应该结合当地的环境、学习传统民居因地制宜的设计概念,这样可以对我国的建筑设计提供较好的参考与启示。

标签:陕北窑洞民居;建筑设计;启示0 引言生土建筑的定义,是用未经过焙烧且仅仅经过简易加工的原状土为建筑材料来建造主体结构的建筑物。

生土建筑的历史最早可以追溯到人类历史的早期的人工凿穴,至今这一建筑已有悠久的历史。

其中,窑洞是生土建筑的主要类型之一,是我国西北黄土高原地区的传统民居建筑类型,也是我国目前尚存的几大类生土建筑中仍处于活性状态且持续发展和完善的一种民居,广泛分布于我国陕北、山西、陇东、宁夏南部及豫西等地[2]。

窑洞的建筑构造、布局还有建筑的成本都符合我国现今提出的建筑设计低成本、低能耗、低污染的需求。

也因此,传统的民居建筑设计越来越受到建筑学家的重视,事实也证明,窑洞的设计具有相当的研究价值与借鉴价值。

1 黄土高原窑洞的历史与类型1.1 窑洞在陕西形成的来源人类历史早期就有利用自然材料来搭建自己的聚落的先例,而居住在陕北的我国人民也用智慧开创了窑洞民居这一伟大的建筑设计风格。

窑洞的形成绝不是偶然。

在陕北,是几乎家喻户晓的黄土高原,其中山、原、川三类地貌特征构成了黄土高原的主体。

其地势西北高东南低,处于第一阶梯与第二阶梯的交界,除了北部长城风沙带和一部分山地以外,大多是五十到一百六十米左右厚的黄土覆蓋层。

这样的地理环境导致传统的砖石房几乎不可能在黄土高原生存,而且在如此广阔的黄土覆盖区也很难找到适合构造大规模聚落的石头储备。

浅谈陕北窑洞摘要:陕北主要指陕西省延安,榆林地区。

陕北窑洞建在黄土高原上,是天然黄土中的穴居形式,冬暖夏凉。

同时,窑洞创造了陕北的文化,使得陕北文化有了黄土的深厚,大漠的宽广,和黄河的奔腾。

同时,我相信窑洞在未来的生活中同样会给陕北人民带来巨大的财富。

关键词:窑洞,黄土,土窑,石窑,历史,文化,经济陕北窑洞中国北方黄土高原上特有的名居形式,中华名族就是在窑洞中生存,繁衍起来的。

早在120万年以前,黄土开始堆积,先民的穴居便在陕北落下了深根,从此,窑洞是黄土高原的产物,更是陕北的象征。

一、窑洞的自然基础窑洞的形成受自然环境,地貌特征的影响,形成了土窑,石窑,砖窑等主要类型,形成多样,千姿百态,如同满天繁星散落在黄土高原的前丘百壑之中。

(一)、黄土高坡形成的条件干燥,黄土,大风造成了这些地区特殊的景观。

春冬季,干燥的气候使得黄土浮于地表,大风又将这些黄土带到空中,使得这些地区更加添加了一些悲壮又豪放的气氛。

光照充足。

由于此地区比较寒冷,庄稼大多是一季的,即春种秋收,冬天便没有了农活。

在冬季温暖的阳光下,一排男女老少蹲在墙角晒太阳,男人抽袋旱烟,女人拉家常,是此地特有的风景线。

不过,随着经济的发展,这道风景线也仅仅偶尔能在农村看到。

窑洞是这个地区典型的住房。

陕北现在还有窑洞,冬暖夏凉,特别适合于居住。

但是从外形上不太适合现代人的审美和居住需要,已被很多人摒弃。

但农村仍有许多窑洞。

(二)、黄土高坡问什么适合修建窑洞来自地质专家的研究表明,这是黄土的特性和当地的气候条件决定的。

经历过不同的地质年代和气候条件,黄土的性质发生了变化。

在早期的干冷气候环境中,黄土高原上的土质还比较疏松,黄土中的胶结物含量也非常少,不具备土壤结构,所以抗侵蚀的强度比较低,一旦遇水就会崩解湿陷。

雨水汇集径流在疏松的黄土地上切割,在黄土高原形成深浅不一的切沟。

到了后来,气候变得温暖潮湿,大量的生物开始在黄土高原生长繁殖,它们促进了黄土高原成壤,并使古壤的有机质与胶结物含量得到提高,从而使黄土具备了较强的抗侵蚀力,这就为古人在黄土层上挖凿窑洞创造了条件。

黄土高原特色建筑——陕北窑洞

七谈君 2017-12-20

人们说起我国的陕北,定要提提那独特的建筑物——窑洞。

陕北窑洞是黄土高原上独有的居所,是那里居住的一代代人的建筑文化传承,从古自今,依然保留着那最初时候的建筑特色,于此,便来简要说说这陕北窑洞。

陕北窑洞常分为三种,分别是靠崖式、下沉式和独立式。

最基本的样式,便是这下沉式了。

人们依地而建,门式通常是圆拱形的,平顶而立。

在有些地方,由于可建地较少,经常会有叠层而建的。

这种样式较之一层的窑洞就显得壮观了些,远远望着,不免会生出几分赞叹之情。

还有的窑洞会依山而建,即窑洞的背面来着山,前院以示人。

在窑洞的平顶上还会盖一层很厚的黄土,上面偶尔还会看到几棵稀疏的草木。

自古以来,陕北窑洞都是一种神秘的存在。

何以如此说呢?便是因为它那所处的独特位置。

在较为富有的家庭,还会将窑洞稍加装饰,使之更为迷人。

在选择建窑洞的处所时,人们通常会选择建在一起。

在古代,如此便可相互往来,更增添了几分友来之情。

窑洞所所依山而建,看着实为壮观。

依山而建的陕北窑洞,两层已是壮观,而多层而建的已是雄奇之景了。

每户门窗同样装饰,上挂一个灯笼,看着很是喜庆。

陕北窑洞,真为我国一所神奇的建筑,是一代代生活在那的人们智慧的结晶。

七谈君

趁年轻去旅游,好好感受世界。

陕北米脂窑洞建筑装饰【摘要】陕北米脂窑洞建筑装饰是一种独特的建筑装饰形式,具有悠久的历史和独特的特点。

本文首先介绍了陕北米脂窑洞建筑装饰的历史背景,包括其起源和发展过程。

然后,探讨了陕北米脂窑洞建筑装饰的特点,如风格独特、工艺精湛等。

接着,详细介绍了陕北米脂窑洞建筑装饰的传统工艺,包括制作工艺和材料选用等。

随后,讨论了陕北米脂窑洞建筑装饰的现代发展,以及保护和传承工作。

总结了陕北米脂窑洞建筑装饰的价值、未来发展和意义,强调其对文化遗产的保护和传承的重要性,以及对当代建筑装饰领域的启示和借鉴意义。

【关键词】陕北米脂窑洞建筑装饰, 概述, 历史背景, 特点, 传统工艺, 现代发展, 保护传承, 价值, 未来发展, 意义1. 引言1.1 陕北米脂窑洞建筑装饰概述陕北米脂窑洞建筑装饰是中国陕西省米脂县独有的一种民间建筑装饰艺术,具有悠久的历史和独特的风格。

米脂县是一个地处黄土高原的小县城,地势平坦,气候干燥,素有“中国窑洞之乡”的美誉。

米脂窑洞建筑装饰是当地人民在日常生活中逐步形成并传承下来的独特文化表现形式,凝聚了人们对生活的热爱和对美好的追求。

米脂窑洞建筑装饰主要体现在窑洞的外部装饰和内部装饰上,包括墙壁的雕刻、彩绘、粘贴、铸造等多种形式。

这些装饰艺术形式既具有浓厚的民间特色,又融合了汉唐时期的建筑艺术风格,展现了当地人民的勤劳和智慧。

米脂窑洞建筑装饰不仅是一种建筑美学表现,更是当地文化传承的重要组成部分。

通过对陕北米脂窑洞建筑装饰的深入探索和研究,可以更好地了解中国古代建筑艺术的发展历程,体会到传统文化的魅力和价值。

在当今社会,保护和传承陕北米脂窑洞建筑装饰已成为当地文化建设的重要课题,也是传承中华民族优秀文化传统的责任和使命。

2. 正文2.1 陕北米脂窑洞建筑装饰的历史背景陕北米脂窑洞建筑装饰的历史背景可以追溯到古代的农耕社会。

在古代,陕北地区的农民为了躲避战乱和恶劣的天气条件,开始在黄土高原上挖掘窑洞居住。

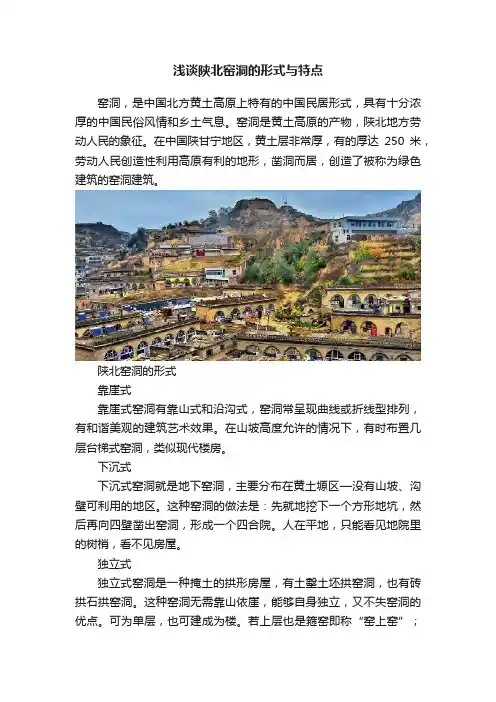

浅谈陕北窑洞的形式与特点窑洞,是中国北方黄土高原上特有的中国民居形式,具有十分浓厚的中国民俗风情和乡土气息。

窑洞是黄土高原的产物,陕北地方劳动人民的象征。

在中国陕甘宁地区,黄土层非常厚,有的厚达250米,劳动人民创造性利用高原有利的地形,凿洞而居,创造了被称为绿色建筑的窑洞建筑。

陕北窑洞的形式靠崖式靠崖式窑洞有靠山式和沿沟式,窑洞常呈现曲线或折线型排列,有和谐美观的建筑艺术效果。

在山坡高度允许的情况下,有时布置几层台梯式窑洞,类似现代楼房。

下沉式下沉式窑洞就是地下窑洞,主要分布在黄土塬区—没有山坡、沟壁可利用的地区。

这种窑洞的做法是:先就地挖下一个方形地坑,然后再向四壁凿出窑洞,形成一个四合院。

人在平地,只能看见地院里的树梢,看不见房屋。

独立式独立式窑洞是一种掩土的拱形房屋,有土墼土坯拱窑洞,也有砖拱石拱窑洞。

这种窑洞无需靠山依崖,能够自身独立,又不失窑洞的优点。

可为单层,也可建成为楼。

若上层也是箍窑即称“窑上窑”;若上层是木结构房屋则称“窑上房”。

陕北窑洞的特点陕北的窑洞是依山势开凿出来的这样一个拱顶的窑洞。

由于黄土本身具有直立不塌的性质,而拱顶的承重能力又比平顶要好,所以窑洞一般都是采取拱顶的方式来保证了它的稳固性。

陕北取黄土高原土层厚实、地下水位低的特点,挖窑洞作民居,有冬暖夏凉的优点。

窑洞民居可分为地坑式、沿崖式和土坯式三种。

地坑式窑洞在地面挖坑,内三面或四面开凿洞穴居住,有斜坡道出入。

沿崖式窑洞是沿山边及沟边一层一层开凿窑洞。

土坯拱式窑洞以土坯砌拱后覆土保温。

此外还有砖石砌的窑洞式民居。

地坑式窑洞也见于黄土层厚的豫西平原地区,如河南巩县的地坑式窑洞,常常是整个村庄和街道建在地坪以下,远远望去,只见村庄的树冠和地面的林木。

地坑式窑洞顶上的土地,仍然可以种植庄稼。

甘肃东部也有这种地下街道。

从西方环境建筑学家的观点看来,这种地坑式窑洞建筑是完美的不破坏自然的文明建筑。

地下窑洞的组合,仍然保持北方传统四合院的格局,有厨房和贮存粮食的仓库、饮水井和渗水井,以及饲养牲畜的棚栏,形成一个舒适的地下庭院。

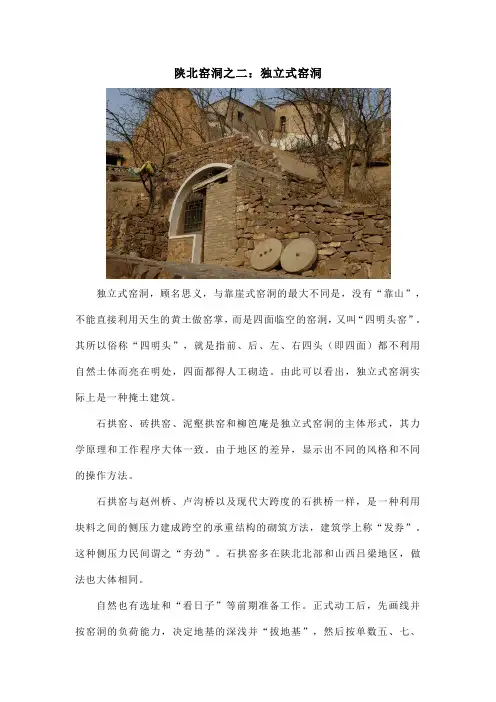

陕北窑洞之二:独立式窑洞独立式窑洞,顾名思义,与靠崖式窑洞的最大不同是,没有“靠山”,不能直接利用天生的黄土做窑掌,而是四面临空的窑洞,又叫“四明头窑”。

其所以俗称“四明头”,就是指前、后、左、右四头(即四面)都不利用自然土体而亮在明处,四面都得人工砌造。

由此可以看出,独立式窑洞实际上是一种掩土建筑。

石拱窑、砖拱窑、泥壑拱窑和柳笆庵是独立式窑洞的主体形式,其力学原理和工作程序大体一致。

由于地区的差异,显示出不同的风格和不同的操作方法。

石拱窑与赵州桥、卢沟桥以及现代大跨度的石拱桥一样,是一种利用块料之间的侧压力建成跨空的承重结构的砌筑方法,建筑学上称“发券”。

这种侧压力民间谓之“夯劲”。

石拱窑多在陕北北部和山西吕梁地区,做法也大体相同。

自然也有选址和“看日子”等前期准备工作。

正式动工后,先画线并按窑洞的负荷能力,决定地基的深浅并“拔地基”,然后按单数五、七、九层或更多层朝上砌地槽石至地平面。

及至地面,则在左右两边砌窑腿。

砌至平桩待扳拱时,开始支券(xu)架。

窑券是石拱窑洞的模型。

按照窑匠(多为石匠)师傅的设计,以粗细木料有类于梁、擦、椽的构架支成拱模。

弧形的支架上以土填缝,拍打抹光即成。

拱模就绪,人在上面可以走动操作时,即自下而上紧贴弧形拱模镶砌石块,砌不多几层,即同时朝两拱之间的窑腿上填土、夯打令之实。

如此一层一层从两面砌至窑顶中线“合龙”。

石头朝里的一面必须整齐,朝外的一面以发青绿色的花岗岩石片加楔夯实。

灌浆伴以始终。

窑腿每砌一两层即在中间插片石、灌浆。

传统的浆是泥浆。

取纯净的上好黄土就桶或大铁锅注水,经反复搅拌使土块完全消解呈糊状,一桶一桶地朝插片石处灌,泥浆沿隙下渗,直至灌满为止。

窑拱部分亦如法炮制。

泥浆经凝固“卤”定石块,非常稳固。

亦有灌石灰浆者;水泥普遍使用后则有的改灌水泥砂浆,更加牢固。

一座院落无论起多少孔窑,在“合龙”时,顶部正中必须留一块石头,这是供“合龙口”用。

砖拱窑各地都有,但最典型、最具特色者为陕北南部渭北地区的砖拱窑。

陕北窑洞的形式和技术解析——建筑科学基础2课程作业班级:城市规划0802班姓名:王璐学号:19指导老师:岳鹏摘要:陕北窑洞是一种传统特殊的民居建筑形式,它以成为陕北的一种符号与象征。

它特殊的建造工艺,使其具有节能、节地、环保又经济适用,而它所具有的独特的文化和建筑内涵,又表现了传统建筑之美。

其独特的“天人合一”环境思想有对现代的建筑具有积极地借鉴意义。

本文通过对陕北窑洞建造方式、布局形式、功能需求等方面进行介绍,从中发掘出这种建筑形式在生态环境、精神内涵、文化底蕴等深层次方面的价值,帮助今后对不同建筑类型的学习及认识。

关键词:窑洞民居生土建筑生态建筑Abstract:The cave dwelling in Northern Shaanxi Province is a traditional and special residence type。

It has become a symbol of Northern Shaanxi. Its special build process make it not only could save energy and land but also environmental and worthwhile. Its special culture and architecture connotation also perform the beauty of traditional architecture. The environmental view point of “HARMONY” will have actively reference of modern architecture. This article will introduction the way of build, the form of layout and the function of the cave dwelling. Form those we can find this architectural form have many important values in ecological environment、spirit connotation and culture. It can help me understand different type of architecture.Key words: cave dwelling dwellings generates building ecological building正文:窑洞式住宅是陕北甚至整个黄土高原地区较为普遍的民居形式。

陕北地区窑洞文化研究关键词:延安;窑洞;艺术;文化特色延安位于陕西北部,在这一地区存在一种原生态的居住形态与建筑形式——“窑洞”,它是黄土文化与华夏文化的一个重要组成部分,极具文化特色。

到今天为止,窑洞在延安仍然有大量存在。

对窑洞文化进行研究,有助于我们进一步了解自身的传统文化。

一、陕北延安窑洞的建筑与院落格局要研究延安窑洞的文化特色,首先需要从整体上来分析其建筑与院落的格局。

和早期为躲避战乱与御寒避暑的窑洞建筑不同,经过上千年的发展,后期的窑洞在建筑本身、院落格局上都已经发生了非常大的变化,一方面虽然黄土原始气息浓重,但另一方面也别有讲究。

当地有“箍窑盖房,一世最忙”的民间俗语,这说明人们非常重视窑洞的建设,将“箍窑”看成是人一生当中最重要、最忙的一件事情[1]。

按照传统的思想与方式,“箍窑”不仅要重视“施工质量”,同时还要讲究风水、方位、向背,交通方便与否、吃水方便与否更要考虑在内,动土的日子必须是“黄道吉日”。

(一)延安窑洞的建筑格局第一,内部格局。

从当前保存下来的延安窑洞看,其内部空间的格局基本保持一致,拱高一般为3.3米,进深多为8米到10米,宽度在3.3米左右。

主要的构成包括炕、灶及烟道系统,并会摆放日常所需的餐柜、炕桌等,看似简陋,却能够完全满足原生态的生活所需[2]。

第二,灶。

灶在窑洞当中的重要性非常大,一方面人们做饭、烧水需要使用到它;另一方面在严冬来临时,人们还会使用它来取暖。

窑洞所使用的灶非常结实耐用,由黄土砌成,内加盐水、草筋,不易开裂。

进入现代,砖砌的灶台越来越多,但砖砌灶台没有黄土灶台那般原始的黄土韵味。

第三,炕。

炕也是延安窑洞建筑格局的一个重要组成部分,同时它还是延安窑洞文化最鮮明的一个特征符号[3]。

对于居住在窑洞的人们而言,炕是最为重要的一种设施,不论是吃饭、休息、接待客人等,都在炕上进行。

当地有“炕不离七(妻),门(大门高度)不离八”的民俗讲究,这说明不论是炕,还是家庭中的妻子、妇女都是相当重要的,缺一不可。

陕北窑洞,浅谈黄土高原上古老的窑洞民居窑洞是西北黄土地上农民的象征,这一古老的“洞穴式”居住方式可以追溯到四千多年前,在我国漫长的农耕文化中,窑洞是大山子民最温暖的家。

作为一个地地道道的陕西人,小的时候经常在窑洞玩耍,听爷爷讲,老爷爷和弟兄几个那时候为了种地方便在土崖处挖了几孔土窑洞就算是临时的小家了。

爷爷成家之后又陆陆续续的挖了几孔土窑洞,那个时候面朝黄土背朝天,哪有什么现代化工具,都是一砖一石慢慢修建起来的。

窑洞的发展黄土高原的祖先们最早就是在窑洞中生存、繁衍子孙、壮大家族的。

早在周先祖时期,窑洞修筑就遍布山间谷地,多为半地穴式,直到秦汉后期发展为全穴式,也就是现在所说的土窑。

《诗经》中记载“古公亶父,陶复陶穴,未有家室”,掏窑洞,挖地穴,这里的“陶复”指的是明庄窑,“陶穴”则是半敞式窑洞庄。

唐宋时期,窑洞的类型逐渐增多,每一个窑洞也有了明确的用途划分,修建也会根据山崖地形避阴就阳,取长补短。

从土窑到石砌窑洞,随着人们生活水平的提高开始用泥质砖建起的砖窑洞。

慢慢的,人们不再满足于窑洞的单一色彩,用起了彩色瓷砖来装饰窑面墙,对室内进行了上下两层分割,形成复式小二层的新窑洞。

2008年6月,庆阳市“窑洞营造技艺”经国务院批准被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

窑洞的类型在中国的陕甘宁地区,农民利用黄土地的特性,开凿挖穴,辟洞而居。

陕北窑洞分为石砌的石窑,砖砌的砖窑,土砌的土窑洞,多依山而建,鳞次栉比,远看很是壮观,它们根据不同的地貌特点分有庄窑、土坑窑、箍窑等。

明庄窑也叫崖庄窑靠崖式窑洞,一般是在山崖沟边,根据山崖的高低分布,向土壁内挖出拱洞,一般多个洞口相连。

这种庄子分有一庄三窑或者五窑,通常修成半圆形的,垒上山墙,窑内灶台土炕、家具一应俱全。

四四方方土坑窑下沉式窑洞,这种土坑窑较为耗时耗力,向下掘出一个深坑,平面呈长方形,分别在坑壁上向深处挖凿窑洞,窑口安装门窗。

上面讲述的“陶穴”就是这样的窑洞,看起来更像是现在的地下室。

艺术-设计与文化A R T H O R I Z O N Su m N o.12.陕北窑洞窗户的艺术价值及其保护T he ar c hi t ect ur e V aI ue and pr ot e ct i on of t he w i ndow ofN or t h Shaa nxi caV e dw e¨i ng口杨雨佳(榆林学院艺术系,陕西榆林719000)陪商要】陕北窑洞窗户的形制及内部图案与当地民俗密切关联,是陕北文化的重要栽体,承载着丰富的艺术价值,在陕北人的日常生活中扮演着重要的角色。

但随着现代人生活方式的变化、新材料的应用,它的形制、图案业已被简单化甚至被抛弃,它所承载的丰富的传统文化也濒临消失。

应通过保留传统的框架结构、应用现代工业材料、保留窗户关键部位的装饰图案等措施,使其在满足高质量的居住需求的同时,保持形制和风貌的完整.以传承陕北独特的民间文化。

【关键词】陕北窑洞;窗户设计;民俗文化【中图分类号】Tu241.5【文献标志码】A[文章编号】1009—3729(2009)04—0013—03一、陕北窑洞窗户的艺术价值及其现代危机i1.陕北窑洞窗户的艺术价值n^“1h‰16‘‘。

陕北窑洞是一种独特的民居形式。

窑洞穴居是陕北黄土高原地区人们至今保持着的重要的民居方式,它作为~种载体,传承了干百年来人与环境的协调观,并由此产生极具特色的民俗风情,在长期的生活实践中形成了内涵丰富的窑洞文化。

陕北窑洞独特的构造和装饰,与窑洞所处的自然环境和人文环境密切相关,窑洞的窗户最具代表性。

在窑洞的发展历史上,窗户的作用从最初单纯的采光演绎出了愈来愈多的功能,窗户能反映陕北文化的“形”,亦可反映陕北文化的“意”。

陕北窑洞窗户在千百年的传承中形成了模式化和规制性的结构(见图1)。

窑洞窗户的构成为上下两部分,上面为窗部,下面为门部,上圆下方,符合中国“天圆地方”的传统思想。

窗户中间一分为二的横梁叫平戗,上半部分统称为圆窗,下半部分统称为门窗。

陕北窑洞人文美学解析作者:李川川来源:《文教资料》2011年第27期摘要:陕北窑洞是远古建筑形式的现在遗存。

黄土高原的地域生态特征使得窑洞成为最为适宜的建筑居住形式。

陕北窑洞综合体现了建筑美学和民间艺术美学(窗格、剪纸)两种形式。

窑洞文化的背后建立的是中国人与自然独特的关联。

在黄土高原的文化中可以看到陕北人民对于自己生活的美好向往和期望。

关键词:黄土高原陕北窑洞窗格子剪纸窑洞是陕北人居住的一种方式,陕北窑洞体现着陕北人生存智慧、幸福生活的理念是区域文化重要的组成部分。

窑洞也是陕北人文艺术的一个综合载体,而其中渗透出的是其深刻的人文美学。

因此,它是多种艺术的综合,不仅包含了建筑艺术,而且包含着两类民间艺术(窗格、剪纸)。

窑洞真正代表着这片区域里陕北人存在的态度和精神。

《西行漫记》的作者斯诺到达陕北后不禁发出这样的感叹:“走进陕北才知道什么是真正中华民族文化。

”陕北的窑洞是中国民居的活化石,它是远古穴居形态在当今时代的一种遗存。

千百年来正是由洞穴到窑洞,由窑洞到窑院的演进,人类逐渐有了自己的居所。

墨子曾有对于穴居的论述:“古之民未知为宫室,时就陵阜而居,穴而处,下润湿伤民,故圣王作为宫室。

”文中的“穴而处”指的正是原始时期中国两大居住形态之一的“穴居”。

从原始人群的避身处,到农耕文明的民居建筑,陕北这片地域上的人民一直传承着穴居这种古老的居住形式。

而在这其中映射出的是人类原始时期母体崇拜,早期道教的洞穴信仰,以及人类驱邪祈福的生命观。

窑洞是这种穴居传统的历史积淀,在千百年的人类建筑衍变发展的历史中极好地将其全部承载了下来。

为什么这种古代的穴居形式仍然可以在这片黄土地上延续呢?主要的原因要从其地域层面来考虑。

作为这片区域主要地质特征的黄土高原是其形态得以存在的最主要的原因。

黄土高原地处中国西北部,在强劲风力的作用下,来自中亚、北非的风沙逐渐堆积而形成这片黄土。

自古以来,黄土高原生态脆弱,水土流失比较严重。

西北窑洞设计理念和特点

西北窑洞设计是指中国西北地区地下住宅的传统建筑风格,它具有独特的设计理念和特点。

首先,西北窑洞设计理念注重实用性和适应性。

由于西北地区气候干燥,冬季寒冷,夏季炎热,因此窑洞的设计考虑到了保温和隔热的需要。

窑洞通常采用半地下式设计,将人们的生活空间埋藏于地下,利用土壤的保温性能,有效阻止了外界温度对居住空间的影响。

同时,窑洞设计还考虑到了在地下居住的特殊环境,采用适宜的通风方式,确保室内空气的新鲜和通畅。

其次,西北窑洞设计具有环境友好和节能减排的特点。

窑洞的建筑材料多使用当地的黄土和石头,这些材料具有优良的保温和隔热性能,降低了建筑的能源消耗。

此外,在窑洞设计中,通常会设置天井或庭院,利用自然采光和通风,减少了人工照明和通风设备的使用。

窑洞还与自然环境融为一体,不对周围的生态环境造成破坏,保持了生态平衡。

再次,西北窑洞设计体现了民族传统文化和艺术的特点。

窑洞的形状和结构多样,有圆形、梯形、方形等多种形式。

这些形状都基于当地的地理和气候条件,充分发挥了民族建筑的智慧和创造力。

窑洞的内部装饰也非常讲究,采用彩绘、石雕等技艺,展现了民族艺术的独特魅力。

窑洞还通常与农田和庭院相连,形成了一个完整的生活系统,反映了当地人们与自然和谐共处的生活方式。

综上所述,西北窑洞设计以实用性、适应性、环境友好和艺术

性为主要特点,是西北地区独有的传统建筑风格。

通过结合当地气候、环境和民族文化的特点,窑洞设计创造了一个舒适、节能、美观的居住空间,展现了中国古代民族建筑的智慧和创造力。

论窑洞的建筑艺术窑洞是民居中一个典型的代表,在许多方面有其独特的地域特征。

在黄土高原窑洞中有许多地方都表现出当地的艺术特色。

西北人在性格中既有豪放粗獷又充满了细腻质朴,这些都在直接体现在建筑的创造中。

为此,着重关注窑洞的建筑艺术,主要研究并总结了建筑空间序列、窑洞入口空间、女儿墙、门脸装饰、庭院、窑洞室内装饰等的艺术特色,试图通过这样的整理来使得窑洞可以得到更全面的发扬。

标签:窑洞;建筑艺术;地域性1 窑洞的基本概况1.1 窑洞基本介绍窑洞历史悠久,在中国西北黄土高原上历经了四千多年的发展,形成了一种完整的穴居式建筑形式。

由于当地有很厚的黄土层,人们很好的利用了这种的地质条件,在黄土层里凿穴而居,该创造为居民带来更适宜的居住环境,也成为现在备受关注的绿色建筑的典范。

窑洞一般用石头或砖筑造,其上覆盖有厚厚的黄土,建筑规模可大可小,大则为多层或者并列多间,小则为供一人居住的单间,在窑洞外部部分还会加设庭院。

窑洞一般高四米,宽八尺至一丈,深三丈,正面的主窑比其他窑洞略高,作正堂为长辈居住。

窑口砌墙安门窗,一般为一门三窑洞或一门二窗,靠窑顶的窗子称天窗。

窑内靠山墙均盘有土炕,土炕一边紧接山墙,一边紧连窑壁,留有炕洞门。

1.2 窑洞的建筑特色窑洞建筑形式丰富,分为下沉式窑洞、靠崖式窑洞、独立式等,其中靠崖式应用比较多,它更多的建筑在山崖、土坡的边缘,由下至上依山势呈台阶式分布,下层屋顶即为上层建筑的庭院,也是现代山地建筑的先例。

而下沉式建筑更为相似于我们认知中的窑洞,它由地面向下挖一个长方形的地坑,再由这个坑的四面分别向各个方向挖洞建筑窑洞,这个地坑也就成为窑洞的中心,形成一个地下四合院。

修窑洞一般以山形走向,避湿就干,避低就高,避阴就阳。

使得窑洞成为适应环境、气候等既生态又地域的民居建筑。

2 窑洞的建筑艺术2.1 窑洞的空间序列窑洞建筑的空间序列丰富,人们在进入窑洞的行走过程中,可以经过空间尺度、光影明暗的变化。

陕北窑洞在设计中的运用摘要:中国陕北窑洞是五千年的华夏文明中一种典型的生态式建筑,是黄土高原这种特殊地势上主要的住宅形式,也是陕北建筑美学的主要特征。

从生态学角度来看,窑洞具有先天的优势,而生态理念和生态技术更是其长久以来所坚持的。

陕北窑洞所蕴含的生态美学意义为现今人类社会所面临的问题,提供了良好的参照案例,也对现代设计指出了新的方向。

一、陕北窑洞建筑根据陕北窑洞的建筑的形式种类将其分为独立式窑洞、靠崖式和下沉式窑洞,独立式窑洞建造形式不依赖于周边地理地势环境,为独立的窑洞式建筑。

独立式窑洞是完全的人工建筑,由人工砌成,在建筑形式的设计上有很高的自主性,具有冬暖夏凉等优势。

靠崖式窑洞在建筑形式上背靠土崖或石崖,这是最早为人们所知的窑洞形式。

下沉式窑洞特点在于“沉”,院落布局多呈现为四合院式,一户院落只为一户人家居住。

独立式窑洞的室内陈设风格兼容并蓄,与中国古代传统建筑的室内陈设布局相一致,同时兼具不同形式窑洞的陈设特征,与其他形式窑洞的不同之处在于其建筑形式不受地形地势制约,拥有更多层次的受众群体,满足了不同人群在物质和精神上的不同需求,这造就了独立式窑洞室内陈设特有的风格。

靠崖式窑洞建筑选址受地理条件制约,建筑形式以靠山洞穴为主。

靠崖式窑洞的建筑形式便决定了其室内陈设的风格,就地取材多以土坯为材料,由土灶、土炕和墩台组成室内设施,室内陈设以使用功能为首选,风格也以朴素为主,受地形制约,窑内空间布局局促。

下沉式窑洞的建筑选址多在农村,受众群体多为农民,由此决定了其室内陈设风格也以朴素耐用为主,陈设物件与其他乡村室内摆设无异,同时下沉式窑洞易形成院落,其窑内空间按照功能性分割有序,从空间上来看,相比靠崖式窑洞这是一种高级别的布局形式。

二、陕北窑洞生态美学窑洞 ,作为中国西北黄土高原地区典型的民居,是人们利用山坡等自然条件,将内部挖成拱形而成型的一种居住环境。

作为建筑史上的奇观,窑洞一开始就表现出一种道法自然、天人合一和天人相用的传统生态思想。

窑洞里的民间艺术窑洞是中国黄土高原上的特殊建筑,陕北地域的象征,这里沉积了古老的黄土地深层文化。

农民辛勤耕作的根本愿望是修建几孔窑洞,因为挖窑、娶妻、生娃、才算成家立业,才能世代繁衍。

连绵起伏的黄土高原上男人们在耕作,星罗棋布的窑洞里婆姨们操持着家务,生儿育女。

她们为了装扮窑洞、美化生活,陕北民间剪纸艺术便在这些本分女人的剪刀下诞生了,并代代相传。

陕北民间剪纸艺术,不同于中国工匠工艺剪纸,它不是用来作为养家糊口的手艺,也不必获得上层社会的认可,纯粹是源于生活、自我欣赏的自生艺术。

操持家务的妇女们只要能把窑洞装扮得美丽、得到自家汉子的喜欢、讨到邻居说声“手巧〞,这些婆姨们也就满足了。

已故著名剪纸艺术家张林召说,“庄户人家一天忙到黑,哪儿有时间精雕细刻〞。

延安市街道旁的腰鼓摊点毛绣制品──?安塞腰鼓?剪纸多用于贴窗花,因此张林召说,“穷人家的窗户框大格宽,纸花剪粗了好看〞,这是陕北民间剪纸艺术的原始理论根据。

随着时代的开展,剪纸艺术在逐渐成熟的过程中又派生出了剪纸泥塑、剪纸刺绣、剪纸国画等艺术品种。

剪纸艺术源于缝制衣服剪纸艺术用的工具就是一把剪刀,这把剪刀和农家妇女剪裁衣服用的是同一把剪刀,主人也是同一个人,因此,剪纸艺术的产生与服装有关。

在陕北妇女的衣柜中或包袱里,都能找到一本用来夹把戏的旧书,里面夹着做鞋用的纸样子、刺绣用的图案样子、剪窗花用的把戏子等。

据历史记载,在中国先秦时期,服装就从单纯的御寒功能向多功能开展,到了秦汉时期,中国的服装就开场区分社会阶层、阶级地位。

这一时期农家妇女除了制作平民百姓的衣服外也开场制作“官衣〞,因此妇女们也就具备了服装造型、佩饰点缀、刺绣图纹的才能。

造纸术创造后,为了使制作衣服的各种图样便于修改,进步图案造型的准确性,因此产生了纸样。

妇女们手中的这些制作衣服、缝制鞋子、刺花绣鸟的纸样,用彩纸剪裁,贴在窗上,从此窗花就诞生了。

此后,窗花纸样便从用于做衣服的纸样中独立出来,剪纸艺术渐渐形成。

陕北窑洞的艺术赏析

陕北窑洞的艺术赏析

黄土高原是中华文明的发源地之一,“东起太行山西至乌鞘岭.秦岭以北直抵古长城

所分布的黄土。

发育情况在世界上最为典型。

它地跨甘肃、陕西、山西、河南等省,构成

极为广阔的黄土高原”。

而窑洞即为河南西部黄土高原地区典型的民居形式。

最早接触窑洞是我姥姥家在陕西的北部,过年回姥姥家就会住窑洞。

所以对窑洞有着

特别的感情,因为窑洞里有我童年的影子。

后来觉得窑洞是一种很有特色的民居形式,就询问过家里的老

人。

他们告诉我最早以前窑洞不是

圆拱形的,是方形的。

后来演化成

最合理的圆拱形。

它的历史也是相

当悠久的,我觉得自己作为陕西

人,可以把有地方特色的这种民居

研究分析介绍给更多人。

通过对文献资料记载的查阅,总结了穴居文化的发展历程。

黄土高原上原始穴居窑洞

的产生是黄河流域的先祖们为了抵御风寒雨雪,保护群落生民不受野兽毒虫侵害而建造的。

到了青铜器时代,人类从原始氏族社会进入奴隶制的阶级社会,古人尝试着在向阳坡和沟

坎崖上利用黄土的松软粘结的特性向里挖洞。

随着原始农业的发展,人们开始更多地集中

到土地平坦肥沃、水源丰沛充足的平原地区,于是便诞生了“竖穴居”的形式;秦汉以后

建筑材料和建筑技术有了很大进

步,产生了大量的砖窑与窑院。

一.窑洞的建造设计之美

黄土地区地形复杂,有沟坡梁峁。

窑洞多沿崖坡沟边带状分布,少占农田,以避风为阳。

取水便利。

他们顺应地势构造可分为三种类型:靠崖式窑,地坑院式窑,箍窑。

体现

了劳动人民取之自然,融于自然,因地制宜的思想。

1.靠崖式窑洞(崖窑) :靠崖式窑洞有靠山式和沿沟式两种。

这是在天然的黄土崖壁

内开凿横洞, 常常是数洞相连, 成排并列, 或台阶层次, 上下相差。

其中最简单的是在窑

洞口加一道门即成。

较讲究的, 则在洞内衬砌砖券或石券, 或在洞外砌砖或砌石为护墙。

窑洞常呈现曲线或折线型排列,有和谐美观的建筑艺术效果。

在山坡高度允许的情况下,

有时布置几层台梯式窑洞,类似楼房。

这种类型的窑洞最常见,有层次感,层递性。

2.下沉式窑洞(地窑) :下沉式窑洞就是地下窑洞,主要分布在黄土塬区。

没有山坡、沟壁可利用的地区。

这种窑洞的作法是:先就地挖下一个方形地坑,作为内院。

然后再向

四壁窑洞,形成一个四合院。

这种类型的窑洞安静集中,便于居住,保卫,而且很安全隐蔽。

所谓人在平地,只能看见地院树梢,不见房屋就是这样。

3.独立式窑洞(箍窑):独立式窑洞是一种掩土的拱形房屋,有土坯拱窑洞,也有砖

拱石拱窑洞。

这种窑洞无需靠山依崖,能自身独立,又不失窑洞的优点。

可为单层,也可

建成为楼。

若上层也是箍窑即称

二.窑洞的建筑布局和谐之美

窑洞通常有一字型,L型和四合院型。

最常见的是四合院式。

即以院为中心,院的正

面挖三孔或五孔的奇数窑洞,中间最高处为主窑,两侧较低处为边窑。

有的还在主窑之上

再挖小窑,称高窑。

高窑与主窑相通。

院的左侧为左膀,右侧为右膀,左右膀能挖窑洞的

则挖窑洞,不能挖窑洞的便建偏房。

窑或偏房门脸均向院内。

院的前面通常不建房,多用

黄土坯垒成高围墙,只留一道门供人和畜禽出入。

在窑洞院落内,有菜园、果树等,一些

侧位或阴面的窑洞、偏房还可作为灶房、仓库、禽舍等。

这种设计使所有集中在一个院落,安排合理,把起居杂物牲畜划分开来。

我觉得这种设计思想充分体现出我国古代自给自足

的思想观念。

隐蔽集中,一般一家人都居住的很临近。

这也与陕北的居住区域文化有关,

大多住在一个村子,祖祖辈辈,也就形成了家族聚居,同一姓氏的聚居的格局。

可以看出

窑洞院落内窑舍分工明确,各生活所需应有尽有,力求自身无所不能,又与外界无所求。

我分析这也与窑洞建在山间交通不便利有关。

窑洞的建筑布局也讲究尊卑关系,在比较富

裕的大型院落比较明显。

例如主窑往往较边窑高些,建筑上的装饰也多。

主窑为一家之长

所居,也是接人待客之所,边窑由子媳晚辈所住。

三.窑洞内部构造之美

单孔窑洞的高3米到4米之间。

进深有5米到9米。

虽然其内部构造并不复杂,不如

我们城市的几室几厅的楼房,但是在山上有着恶劣的环境和险要的地势。

以很短时间用落

后的工具及材料仅靠劳动人民几个

人完成,是非常困难辛苦的。

像一些建筑材料,则完全要靠人力用笼筐一担一担的担

上来,非常辛苦。

而且在修窑中不是单纯的挖洞,也

要讲究一些技巧。

比如在挖

窑时不能操之过急,急了土

中水分大,容易坍塌。

建好

后还要等窑洞晾干,用黄土

和铡碎的麦草和泥来泥窑。

一般至少泥两层,最后立门

窗等一些细部。

这样窑洞才算建成,非常的坚固耐用。

从最早的矩形窑到后来不便

使用的拱形窑,就是随着生产力,工具的提高人民想出的更合理建造形式。

窑洞拱顶式的

构筑,符合力学原理,顶部压力一分为二,分至两侧,重心稳定,分力平衡,具有更强的

稳固性。

生活在窑洞中的人都知道,窑洞不仅有简单易修、省材省料,坚固耐用的特点。

最神奇的地方还是它的冬暖夏凉。

说它冬暖夏凉,是因为它保温性能好。

窑洞挖在山坡上,因此它的

火所以会距离很近。

所以一到烧菜做饭的时候,窑洞里烟气就特别大,弥漫整个窑洞。

这一点在一些新窑里都有改进。

五.窑洞的装饰之美

南方有各大园林的亭台楼阁,尽显江南的小家碧玉。

北方的窑洞体现黄土高原人民的

粗犷豪放,而在窗的实际上却体现着当地人民的细腻。

我们看到的窑洞,都是一个拱形的门,俗称窑脸。

从最简朴的草泥抹面到砖石砌筑窑脸, 再发展到木构架的檐廊木雕装饰,

历代工匠也都将心血倾注于窑洞的这唯一立面上。

我的感受就是窑洞的窗。

门窗通常作成

木棂花格, 因此都使用窗纸,而窗纸也不是我们普通是用的纸,更加结实防水。

印象最深

的是各种剪纸窗花,过年时窗格纸上贴大红剪纸,使门窗更

富有乡土情趣及美感。

窗的装饰文祥多种多

样。

整体风格简单、粗

犷,纹样浑厚、大方、

简练。

在装饰纹样以及

工匠技艺手法上都是以粗犷、浑圆的风格体现。

且由于窑洞本身的特殊构造,在门窗

的装饰上独具特色。

以窑洞门窗的装饰手法来看,它都是运用线的构成形式来体现,在门

窗的装饰上线的运用非常之多,并且手法精湛、纹样美观。

从装饰纹样的题材内涵上来看,其着重体现在传统观念的表现上,如生育观、祈福观等。

各有寓意,尽显陕北

人民淳朴的民俗观。

陕北窑洞民居的形式因地域关系而呈现出独特

性,因此装饰图案也具有其特殊的美感,并且以细微之处体现出其独特的装饰风格,

足以带给我们生活中的美的享受,视觉的震撼。

窑洞建筑与居民生活、民俗文化密切相关。

不仅在窗上,窑洞的布局、锅台、炕的位置和高度都有所体现。

比如,俗话说,“尺八的

锅台二尺的炕”,窑洞中的布局也是非常科学的,并且一直能够随着这孔窑洞继承下去。

窑洞的美体现在方方面面,从外部建筑格局到内部布局装饰。

也深深体现着当地人民

的淳朴民俗文化。

每一孔窑洞都是智慧的结晶,文化的汇聚。

它是一种人与自然的接触的

最原始最亲密形式。

最早的动物穴居,到人类窑洞。

这种形式是居住最简便、最经济、最

快捷的一种形式。

远古时代的生活环境、生存条件、经济条件都比较差,所以其它建筑形

式没有办法实现。

像土木结构的建筑要有支架、梁柱等做支撑,然而在那样的年代却没法

实现。

而且窑洞的建造不需要建筑师,多人集中施工,老百姓自己就可以见自己的窑洞,

于是开始有了窑洞的诞生。

随着窑洞的产生与发展,老百姓的智慧,特别是审美创造,全

部都凝结在窑洞里面。

窑洞里面附带的所有的文化全部都是窑洞文化。

在如果窑洞一消失,这些东西就荡然无存。

这就是我所担心的地方,从身边的亲戚看,越来越多的人已经搬出

窑洞,进入县城住进了楼房。

尤其是年轻人,都不愿意再在窑洞里住,他们更不希望自己

的孩子呆在窑洞里。

住在窑洞里的,都是一些对窑洞有着眷恋之情的老人。

在我的老家,

窑洞废弃的现象特别严重,姥姥家的村子,已

经没有几乎人家了。

想要留住窑洞文化,只能保护它。

就像现在的一些知名庄园,已

经被开发成旅游景点。

不管怎样,作为也曾在窑洞留下回忆的人,真的不希望窑洞从此废弃,窑洞文化逐渐消失,希望他得到保护与传承。