长江中下游流域水土流失特征及相关地质因子分析

- 格式:pdf

- 大小:622.81 KB

- 文档页数:4

长江流域水土流失治理与生态恢复研究近年来,随着经济的不断发展和人口的逐渐增加,长江流域的水土流失问题越来越突出。

在这种情况下,科学研究人员们一直在致力于研究长江流域水土流失治理与生态恢复的问题。

本文将探讨这一问题。

一、长江流域水土流失问题的现状长江流域是我国的经济、文化和生态中心之一,也是我国最为重要的水资源和能源区域。

然而,长江流域的水土流失问题比较严重。

长年累月的砍伐和滥砍滥伐以及不合理的土地利用方式使得长江流域的土地遭遇了前所未有的破坏,导致了严重的水土流失和水资源匮乏的现象。

据权威数据统计,长江流域的水土流失现象十分严重。

仅以川东平原为例,该地区的水土流失面积已经达到了1.1亿亩。

而在整个长江流域范围内,水土流失面积更是高达4.5亿亩。

这种情况在我国的南方地区尤为明显。

二、水土流失治理的方法为了解决长江流域的水土流失问题,国家已经启动了一系列的治理政策,并采取了一系列的措施。

其中,最为重要的是采取了保护、再生和利用的方法,通过加强水土保持工作,实现山、水、林、田、湖等多种自然资源的保护,在保证生态环境质量的前提下,推动经济发展。

在具体实施中,长江流域的水土流失治理采用了多种方法。

例如,可以采用植树造林,控制水土流失的方法;通过推广自然保护的文化,提升公众的环保意识,切实贯彻生态文明建设的理念,从而控制污染和破坏等。

此外,还可以采取政策和法规措施加强治理。

长江经济带的自然环境和稳定的生态系统是支撑着我国命运的重要基石,为了保护长江这一重要资源,国家出台了一系列关于水资源的政策和法规,例如《长江流域水环境保护纲要》、《关于加强长江流域生态环境保护的若干意见》等。

这些政策和法规的实施,使得长江流域的保护和生态环境的恢复有了重要的法律保障,同时也对于治理水土流失的问题发挥了重要的作用。

三、长江流域水土流失治理的未来长江流域的水土流失治理是一个长期的过程。

针对这一问题,我们需要深入探讨并研究,积极推进治理工作的落实和推广。

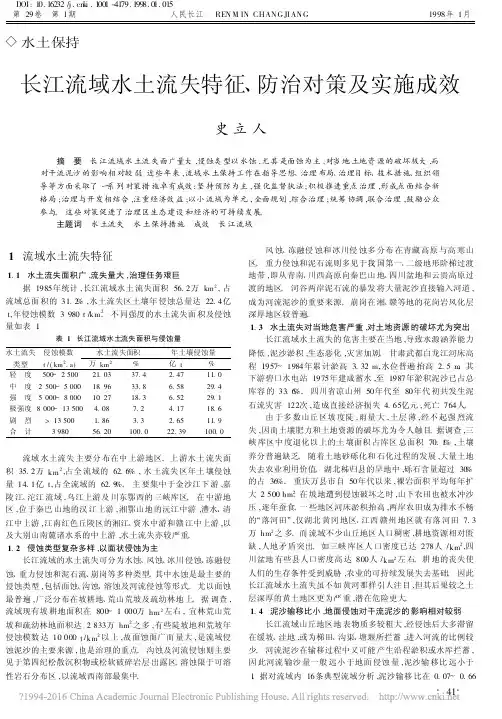

第5卷第1期土壤侵蚀与水土保持学报V o l.5 N o.1 1999年3月Journal of So il E ro si on and So il and W ater Conservati on M ar.,1999编 者 按 1998年在我国历史上发生了罕见的洪涝灾害,长江、嫩江、松花江流域频频告急,全国人民时刻关注着长江大堤的安全和人民的生命安危。

关键时刻江总书记亲临现场,无数官兵和广大人民万众一心,誓与大堤共存亡,战胜了百年不遇的洪魔,取得了抗洪抢险的全面胜利。

洪灾之后,举国上上下下,认真总结历史的沉痛经验和教训,目前已投入了重建家园和建设水保防洪减灾工程设施的实际行动之列。

与此同时,我国广大水保科技工作者更是一马当先,特别是老一辈水土保持专家借助各种媒体,阐述了自已的学术观点,旨在强化全民的水保意识,保护生态环境,建设水土保持型生态农业,以确保长江大堤未来的安稳,再造一个山川秀美的大好河山。

长江流域水土流失与洪涝灾害关系剖析Ξ史 德 明(中国科学院南京土壤研究所 南京 210008)摘 要 首先从水土流失加剧、森林破坏、坡耕地面积增多、工程活动增加产沙量等方面,分析了人为活动对长江流域生态环境恶化的影响;其次,从剥蚀与堆积的关系和土壤水库容减少与洪水量增加两个方面,深入探讨了水土流失对洪涝灾害的叠加效应及负面影响;指出水土流失导致了流域环境承受和抗御自然灾害的能力下降,在同量降雨条件下,是诱发和加剧洪涝灾害的重要原因;最后,从技术和政策方面,提出了防治水土流失和洪涝灾害的策略性意见和途径。

关键词 长江流域; 水土流失; 水土保持; 洪涝灾害; 土壤水库容中图分类号:S157,P333.2 文献标识码:A 文章编号:100722209(1999)0120001207Ana lysis of Rela tion sh ip Between So il and W a ter L ossand Flood D isa sters i n Yangtze R iver Ba si nS H I D e2m ing(Institu te of S oil S cience,Ch inese A cad e m y of S ciences,N anj ing 210008)Abstract In the first,the effects of hum an acti on on the eco logical environm en t w o rsen ing in Yangtze R iver basin w ere analysed based on the analysis of in ten sify of so il and w ater lo ss2 es,destroy of fo rest,increase of slop e far m ing lands and incream en t of sedi m en t from engi2 neering con structi on.In the second,the bo th overlapp ing and negative effects of so il and w a2 ter lo ss on flood disasters have been studied by m ean s of the analysis of the relati on sh i p be2Ξ收稿日期:19982112302土壤侵蚀与水土保持学报第5卷tw een the so il ero si on and sedi m en t,the relati on sh i p betw een the decline of sto rage capacity of so il w ater and the increase of the flood.Con sequen tly,in the eroded area no t on ly is the in ten sity of runoff increased,bu t also runoff begin s sooner,thu s aggravating the po ten tial fo r flooding and w aterlogging.F inally,the m ajo r coun ter m easu res and m ethods fo r con tro l2 ling of so il and w ater lo sses have been suggested.Key words Yangtze R iver basin; so il and w ater lo ss; so il and w ater con servati on;flood disaster; sto rage cap acity of so il w ater长江是我国第一大河,全长6300km,流域面积180万km2,横跨我国三大地貌阶梯。

长江黄河流域土地退化评价及防治土地是人们生活的重要基础资源,其退化不仅对人类生存环境造成不良影响,也会使整个生态系统失去平衡,在社会经济发展中具有重要的影响。

长江黄河流域是我国经济最为发达和人口最为密集的地区之一,然而,在经济高速发展的同时,该地区的土地资源也面临着严峻的退化和环境污染问题。

本文将从长江黄河流域土地退化的现状、原因、评价及防治对策等方面展开探讨。

一、长江黄河流域土地退化的现状长江黄河流域土地退化主要表现为水土流失、荒漠化、盐碱化、土壤结构破坏、土地沙漠化等多种形式。

这些现象对于生态环境和人们的生产和生活都造成了巨大的危害。

以河南省为例,河南省是华北平原、黄河中游流域的典型代表,该省土地退化问题非常突出,大面积的荒漠化、水土流失、盐碱化等问题严重影响着经济社会的可持续发展,也带来了社会交通、灌溉用地、城市建设等诸多不便。

二、长江黄河流域土地退化的原因长江黄河流域的土地退化原因主要包括两个方面,人为因素和自然因素。

其中,人为因素是主要原因,其主要表现为过度开垦、林木滥伐、不合理的土地利用、过度放牧等行为,这些行为会破坏自然生态环境,久而久之就会导致土地的退化。

自然因素则包括气候变化、地震等地质灾难等,这些都会导致土地的不稳定和土地利用的恶劣情况。

三、长江黄河流域土地退化的评价长江黄河流域的土地退化评价主要从退化程度和退化类型两个方面考虑。

退化程度可以分为轻度退化、中度退化、重度退化等,而退化类型则包括水土流失、荒漠化、盐碱化、土壤结构破坏、土地沙漠化等多种类型。

评价土地退化的目的是为了了解土地上问题严重程度,及时采取相应的措施来尽早防止或减轻土地退化过程。

四、长江黄河流域土地退化的防治对策1. 加强土地资源管理由于长江黄河流域经济高速发展,传统的土地利用方式已无法满足新的发展需求,因此我们应该积极探索新的土地利用方式,推广循环利用、多元化、生态化的土地利用方式,为土地的恢复和保护提供更充分的保障。

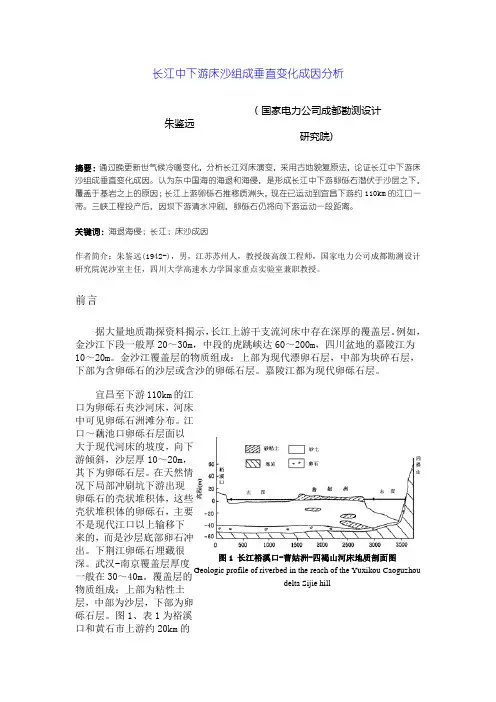

长江中下游床沙组成垂直变化成因分析朱鉴远(国家电力公司成都勘测设计研究院)摘要:通过晚更新世气候冷暖变化,分析长江河床演变,采用古地貌复原法,论证长江中下游床沙组成垂直变化成因。

认为东中国海的海退和海侵,是形成长江中下游卵砾石潜伏于沙层之下,覆盖于基岩之上的原因;长江上游卵砾石推移质洲头,现在已运动到宜昌下游约110km的江口一带。

三峡工程投产后,因坝下游清水冲刷,卵砾石仍将向下游运动一段距离。

关键词:海退海侵;长江;床沙成因作者简介:朱鉴远(1942-),男,江苏苏州人,教授级高级工程师,国家电力公司成都勘测设计研究院泥沙室主任,四川大学高速水力学国家重点实验室兼职教授。

前言据大量地质勘探资料揭示,长江上游干支流河床中存在深厚的覆盖层。

例如,金沙江下段一般厚20~30m,中段的虎跳峡达60~200m,四川盆地的嘉陵江为10~20m。

金沙江覆盖层的物质组成:上部为现代漂卵石层,中部为块碎石层,下部为含卵砾石的沙层或含沙的卵砾石层。

嘉陵江都为现代卵砾石层。

宜昌至下游110km的江口为卵砾石夹沙河床,河床中可见卵砾石洲滩分布。

江口~藕池口卵砾石层面以大于现代河床的坡度,向下游倾斜,沙层厚10~20m,其下为卵砾石层。

在天然情况下局部冲刷坑下游出现卵砾石的壳状堆积体,这些壳状堆积体的卵砾石,主要不是现代江口以上输移下来的,而是沙层底部卵石冲出。

下荆江卵砾石埋藏很深。

武汉-南京覆盖层厚度一般在30~40m。

覆盖层的物质组成:上部为粘性土层,中部为沙层,下部为卵砾石层。

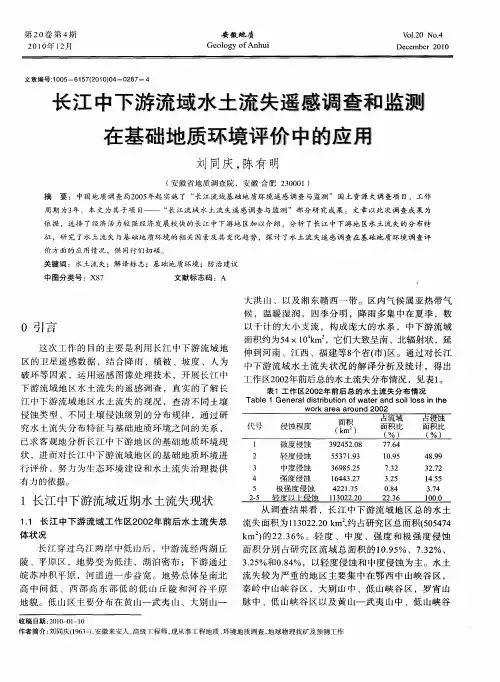

图1、表1为裕溪口和黄石市上游约20km的戴家洲地质剖面(钻孔未穿透)。

图1 长江裕溪口-曹姑洲-四褐山河床地质剖面图Geologic profile of riverbed in the reach of the Yuxikou Caoguzhoudelta Sijie hill因此,江口一带以上为卵砾石夹沙河床,其下游卵砾石由表层消失,出现在河槽底部。

水利工程施工中水土流失特点及水土保持对策浅析水利工程施工中,由于大量的土方开挖、挖沟、破碎碴石、挤压土堆、铺设管道等施工操作,往往会导致大量的水土流失。

水土流失是指土壤在降雨侵蚀作用下被冲刷流失的现象,主要表现为土壤质量下降、土壤侵蚀量增加、水土流失速度加快。

水土流失的特点主要有以下几个方面:1. 坡面水土流失:水利工程施工中,施工现场大量土方开挖和挤压,形成坡面,容易发生坡面水土流失。

此种流失方式主要表现为降雨冲击力直接作用于裸露土壤表面,造成土壤的侵蚀和流失,导致坡面的土壤质量下降,甚至产生坡面塌方的情况。

2. 沟渠水土流失:施工过程中,由于挖沟、开渠等操作,往往会破坏原有的地表覆盖层,裸露的土壤容易被水侵蚀,形成沟渠水土流失。

此种流失方式主要表现为水流冲刷沟底和沟壁,加剧了土壤的侵蚀和流失。

3. 泥沙流失:在施工现场,由于大量的土方开挖和挤压操作,会产生大量的碎石、泥沙等杂质,容易随着水流被冲刷流失。

泥沙流失会加剧河道的淤积,破坏水域生态环境。

为了有效防止水土流失,需要采取一系列的水土保持对策:1. 坡面覆盖:通过在坡面铺设覆盖物,如草席、草木等,以增加坡面的抗冲蚀能力,减缓坡面水土流失速度。

2. 沟道精心设计:合理设计沟渠的坡度、宽度等参数,以减少水流对沟底和沟壁的冲刷作用。

对于较长的沟道,可以设置分段护坡,增强护坡稳定性。

3. 水土保持植被:适时进行植被补植,提高施工现场的地表覆盖率,减少水土流失的可能性。

选择耐水侵蚀的植物种类,如绿篱、地被植物等。

4. 施工排水系统:合理设计和设置施工现场的排水系统,及时排走施工现场的积水,减少水土流失的机会。

5. 泥沙的处理与利用:对施工现场产生的泥沙进行合理的处理和利用,如冲刷出的泥沙可以通过分层沉降沉淀处理后再利用,减少对水体的污染。

水利工程施工中的水土流失对策是防止水土流失、保护生态环境的重要措施。

通过合理的施工操作和水土保持措施的实施,可以有效减少水利工程施工中的水土流失现象,保护土壤资源和水域生态环境。

长江流域水土流失严重生态环境面临威胁长江流域作为中国重要的生态功能区,其水土资源的保护与治理一直备受关注。

然而,近年来,长江流域水土流失问题日益严重,严重威胁着该地区的生态环境稳定。

本文将就长江流域水土流失问题进行分析,并介绍相关的治理举措。

一、长江流域水土流失问题的表现长江流域是我国重要的农业生产基地,但同时也是水土流失问题较为严重的地区之一。

主要表现在以下几个方面:1. 地表水流污染严重:由于水土流失问题,土壤中的养分和农药等物质在降雨冲刷下流入江河,导致水体污染,严重影响水质、水生态系统和水资源的可持续利用。

2. 停滞性山洪灾害频发:长江流域的水土流失加剧了山洪的形成和扩散,山区和丘陵地带经常发生停滞性山洪灾害,给当地人民的生命财产造成严重威胁。

3. 土地资源的减少和退化:水土流失导致的土地剥夺和贫瘠化,使得农田面积减少、农作物产量下降,严重影响农民的生产生活。

二、长江流域水土流失的原因分析长江流域水土流失问题的形成离不开一系列的内外因素。

其主要原因如下:1. 大规模的水利工程建设:长江流域水土流失的加剧与大规模的水利工程建设有关。

长江三峡水库等重大水利工程的建设改变了长江流域的水文水力条件,破坏了原有的地表覆被,加快了水土流失的速度。

2. 不合理的经济发展模式:长江流域的经济发展速度快,但过渡依赖资源开发和不可持续的经济增长模式,导致长江流域水土资源的异常开发与利用,加剧了水土流失的程度。

3. 自然因素的影响:长江流域地处复杂的地貌条件下,频繁的洪水、干旱、地震等自然灾害也是长江流域水土流失问题的原因之一。

三、长江流域水土流失治理的措施为了保护长江流域的生态环境,相关部门已采取了一系列的治理措施。

1. 加强水土保持工作:建立健全水土保持法律法规体系,加强水土保持项目立项审核和施工监管,鼓励农民采取有效的水土保持措施,增加土地的保持力,减少水土流失风险。

2. 提高农业生产方式:推动农业生产方式转变,加大对高效节水农业技术的推广与应用,减少农业对水资源的消耗,降低水土流失的风险。

水利工程施工中水土流失特点及水土保持对策浅析水利工程是为了改善水资源利用状况和保护水资源环境而进行的工程建设活动。

在水利工程建设过程中,水土流失是一个十分常见的问题,特别是在施工过程中,由于土地裸露和地表松动等因素,会加剧水土流失的情况。

水利工程施工中水土流失的特点及水土保持对策成为了一个十分重要的问题。

一、水利工程施工中水土流失特点1.土地裸露程度高在水利工程的施工过程中,需要进行大量的土方作业、挖土填方等工作,这些工作会导致大量的土地裸露。

土地裸露的程度越高,土壤的风蚀和水蚀就越容易发生,从而导致水土流失的问题加剧。

2.易发生地表水径流水利工程的施工现场往往会出现大量的裸露土地和地表松动土壤,这些因素都会导致地表水径流的增加。

地表水径流的增加会抬高土壤的流失率,从而加剧水土流失的情况。

3.施工设备和机械对土壤的影响水利工程的施工过程中需要使用大量的设备和机械,这些设备和机械对土壤的破坏和松动会导致土壤的流失情况加剧。

尤其是在重型机械行驶的情况下,对土壤的压实和挤压会导致土壤的疏松化和脆弱化,从而容易发生水土流失。

4.露天施工对天气变化的敏感度高水利工程的施工往往是在露天条件下进行的,对于天气的变化十分敏感。

在暴雨和大风等极端天气条件下,土壤的流失情况会被加剧,导致水土流失的问题加重。

二、水土保持对策分析1.植物覆盖植物覆盖是水土保持的重要手段之一,通过在施工现场进行绿化和植被覆盖,可以减缓土壤的风蚀和水蚀。

在水利工程施工现场,可以采用草皮覆盖、树木种植等方式,形成天然的保护层,减少土壤流失的发生。

2.建立排水系统在水利工程施工现场可以建立排水系统,合理引导和控制地表水径流的方向和流向,减少地表水径流对土壤的冲刷和侵蚀。

可以采用排水管道、建渠排水等方式来进行排水系统的建设,有效减少水土流失的发生。

3.加强管理和监测在水利工程施工过程中,加强管理和监测是十分重要的。

可以通过严格的施工管理和监测措施,保障施工现场的水土保持措施得到有效执行。

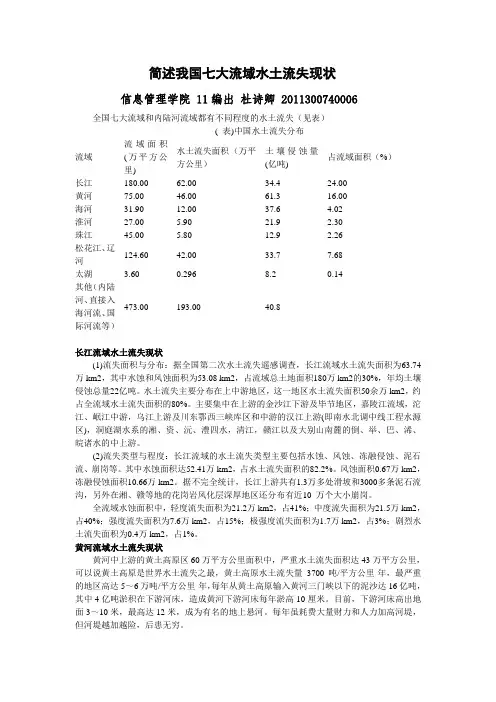

简述我国七大流域水土流失现状信息管理学院11编出杜诗卿2011300740006全国七大流域和内陆河流域都有不同程度的水土流失(见表)( 表)中国水土流失分布流域流域面积(万平方公里)水土流失面积(万平方公里)土壤侵蚀量(亿吨)占流域面积(%)长江180.00 62.00 34.4 24.00黄河75.00 46.00 61.3 16.00海河31.90 12.00 37.6 4.02淮河27.00 5.90 21.9 2.30珠江45.00 5.80 12.9 2.26松花江、辽河124.60 42.00 33.7 7.68太湖 3.60 0.296 8.2 0.14其他(内陆河、直接入海河流、国际河流等)473.00 193.00 40.8长江流域水土流失现状(1)流失面积与分布:据全国第二次水土流失遥感调查,长江流域水土流失面积为63.74万km2,其中水蚀和风蚀面积为53.08 km2,占流域总土地面积180万km2的30%,年均土壤侵蚀总量22亿吨。

水土流失主要分布在上中游地区,这一地区水土流失面积50余万km2,约占全流域水土流失面积的80%。

主要集中在上游的金沙江下游及毕节地区,嘉陵江流域,沱江、岷江中游,乌江上游及川东鄂西三峡库区和中游的汉江上游(即南水北调中线工程水源区),洞庭湖水系的湘、资、沅、澧四水,清江,赣江以及大别山南麓的倒、举、巴、浠、皖诸水的中上游。

(2)流失类型与程度:长江流域的水土流失类型主要包括水蚀、风蚀、冻融侵蚀、泥石流、崩岗等。

其中水蚀面积达52.41万km2,占水土流失面积的82.2%。

风蚀面积0.67万km2,冻融侵蚀面积10.66万km2。

据不完全统计,长江上游共有1.3万多处滑坡和3000多条泥石流沟,另外在湘、赣等地的花岗岩风化层深厚地区还分布有近10 万个大小崩岗。

全流域水蚀面积中,轻度流失面积为21.2万km2,占41%;中度流失面积为21.5万km2,占40%;强度流失面积为7.6万km2,占15%;极强度流失面积为1.7万km2,占3%;剧烈水土流失面积为0.4万km2,占1%。

长江中下游不同营养水平湖泊水体环境变化特征及机制中国著名的长江流域经历了近几十年重度污染和污染状态的改善,期间长江流域中下游的湖泊水体环境发生了显著变化。

随着气候变化,水体环境也一直在变化,这也给水体的生物及环境带来了诸多问题。

因此,对于长江中下游不同营养水平湖泊水体环境变化特征及机制的研究显得十分重要。

根据研究表明,长江中下游的湖泊水体环境发生了明显的变化,根据不同湖泊的营养水平及其所受影响的因素,可以分为高营养型湖泊,中度营养型湖泊和低营养型湖泊。

研究表明,高营养型湖泊的水体环境特征主要表现在:水体中悬浮物的含量较高,水体的浊度较高;水体的溶解氧显著下降,水体中高温导致的微小有机物含量增加;湖泊的原始生态环境受到破坏;湖泊中水藻生物种类数目大大减少。

中度营养型湖泊的水体环境特征主要表现在:水体中悬浮物的含量较低,水体的浊度较低;水体的溶解氧保持较稳定,受污染物影响较小,湖泊原始生态系统结构仍然相对完整,湖泊中水藻生物种类数量也较多。

低营养型湖泊的水体环境特征主要表现在:水体中悬浮物的含量较低,水体的浊度较低;水体的溶解氧较高,水体中复合污染物的浓度较低;湖泊原始生态系统结构相对完整,湖泊中水藻生物数量较多,水质相对较好。

针对上述不同营养水平湖泊水体环境变化特征及机制,相关研究提出了一些改善的建议。

首先,在水体治理上,应实施多层次的控制,包括水体排放控制,河道断面恢复护坡,构建完善的环境控制系统等。

其次,在水源保护上,应积极采取改善水质,减少水体污染的措施,包括治理农村污水,限制不必要的淡水抽取,实施湖泊保护区等。

最后,在生态修复方面,应积极开展湖泊底泥回筑、水藻生物恢复等修复措施,鼓励水体植被恢复,建立湖泊普查监测和生态监测系统,促进湖泊生态系统的可持续发展。

总之,长江中下游湖泊水体环境发生了显著变化,不同的营养水平湖泊有着不同的变化特征及机制,改善这些变化对长江流域的水体质量和生态环境的改善具有重要的意义。

我国七大流域水土流失现状分析作业人:孟庆贺学号:2011300040227院系:经管院国金班长江流域水土流失及防治对策全流域还有50多万km2的水土流失面积亟需治理长江是我国的第一大河流,长江流域横跨中国的西南、华中和华东三大经济区,涉及19个省、市、自治区,总面积180万km2 。

长江流域地理条件优越,自然资源丰富,开发潜力巨大,是我国社会经济最发达的地区之一,在我国国民经济和社会发展中具有重要战略地位。

但是,长期以来,由于自然和人为原因,长江流域内山丘地区生态环境失调,水土流失加剧,农业生产条件恶化,严重阻碍着当地经济的发展,也影响着中下游广大平原地区的长治久安。

保护和合理利用流域水土资源,防止水土流失,维护良好生态环境,是治理开发长江的一项重要内容,也是维护健康长江、加快流域经济可持续发展发展的有效途径。

长江流域水土流失现状与特点一、水土流失现状(1)流失面积与分布:据全国第二次水土流失遥感调查,长江流域水土流失面积为63.74万km2,其中水蚀和风蚀面积为53.08 km2,占流域总土地面积180万km2的30%,年均土壤侵蚀总量22亿吨。

水土流失主要分布在上中游地区,这一地区水土流失面积50余万km2,约占全流域水土流失面积的80%。

主要集中在上游的金沙江下游及毕节地区,嘉陵江流域,沱江、岷江中游,乌江上游及川东鄂西三峡库区和中游的汉江上游(即南水北调中线工程水源区),洞庭湖水系的湘、资、沅、澧四水,清江,赣江以及大别山南麓的倒、举、巴、浠、皖诸水的中上游。

(2)流失类型与程度:长江流域的水土流失类型主要包括水蚀、风蚀、冻融侵蚀、泥石流、崩岗等。

其中水蚀面积达52.41万km2,占水土流失面积的82.2%。

风蚀面积0.67万km2,冻融侵蚀面积10.66万km2。

据不完全统计,长江上游共有1.3万多处滑坡和3000多条泥石流沟,另外在湘、赣等地的花岗岩风化层深厚地区还分布有近10 万个大小崩岗。

长江中下游不同营养水平湖泊水体环境变化特征及机制从湖泊上游到下游,长江不同段段沿岸的湖泊水体环境变化特征是显著的。

长江中下游湖泊水体环境变化特征及其机制正在受到越来越多研究者关注。

本文旨在总结长江中下游湖泊水体环境变化特征及其影响机制,为湖泊治理提供科学参考。

长江湖泊位于长江中游至下游,其物质流量是由多个支流入湖,沿长江流域依次分布的营养水平相差较大的湖泊的总称。

这些湖泊受长江流域营养物质的影响很大,且满足一定条件的情况下,营养水平在沿长江上游至下游的变化也很明显。

湖泊的营养水平是评价湖泊水质的重要指标,关键性营养物质总磷、总氮等直接影响湖泊生态状态和功能。

长江中下游湖泊水体环境变化特征,一般可以分为两个阶段:上游和下游。

在上游,冲洪湖,内陆湖和洼地湖的营养水平水平比较低,以总磷为例,普遍低于5mg/L;而混合型湖泊,则具有较高的总磷值,以及悬浮物、有机物和微生物等组成,其综合营养水平属中高水平。

而在长江下游,湖泊水质状况普遍较差,特别是在湖泊经济开发区附近湖泊,总磷值,悬浮物、有机物、氨氮等营养物质值均超过国家水质标准,湖泊生态环境状况日趋恶化。

总而言之,长江中下游湖泊水体环境变化特征受多个因素的影响,主要是受长江流域营养物质的投入和水体环境污染的影响。

按照长江流域营养物质的投入,可以将湖泊归类为:冲洪湖、内陆湖及洼地湖,中等营养水平的混合型湖泊、以及长江下游湖泊经济开发区附近的湖泊。

总磷是湖泊水质评价的重要指标,湖泊治理工作要重视评价及控制湖泊营养物质投入。

另外,湖泊水体环境污染日益恶化,不仅受到固体污染物,如废水和油品污染,还受到由于植物残渣、动物粪便等有机物污染的影响。

因此,有效治理湖泊水质污染要加强排放污染物的管控,控制湖泊的营养水平及有机物的投入,用以恢复湖泊的生态环境。

长江中下游流域土地资源利用评价与优化研究长江是中国最长的河流,而长江中下游区域是中国最具有经济发展潜力的区域之一,拥有丰富的土地资源。

然而,由于历史原因和经济发展压力,在长江中下游流域的土地资源利用中存在一些问题。

因此,对长江中下游流域土地资源进行评价和优化,有助于促进该地区的可持续发展。

一、长江中下游流域的土地资源特点长江中下游流域是中国重要的农业、经济和文化中心之一,其土地资源具有以下特点:1. 面积广阔长江中下游流域总面积达62.9万平方公里,是中国最大的河流流域之一。

土地总面积超过40万平方公里,占中国土地总面积的4.2%。

2. 资源丰富该地区的土地资源非常丰富,包括耕地、水稻田、果园、林地等。

据统计,长江中下游流域有耕地1.1亿亩,水稻田5,000万亩,果园3,000万亩,林地1.2亿亩。

3. 地形复杂由于长江中下游地区地形变化较大,岸边山地和河谷平原交错,众多的湖泊、沼泽和水塘分散其中。

同时,由于地形地貌多样,使得该地区的土地资源分布不均。

4. 土地耕种方式单一传统上,土地资源利用主要是以种植业为主,尤以水稻种植为主。

这种单一的土地资源利用方式使得该地区的生态环境和土地资源遭受一定程度的破坏和压力。

二、长江中下游流域土地资源利用的问题长期以来,长江中下游流域的土地资源受到了许多因素的影响,产生了一些问题,主要表现在以下几个方面。

1. 生态环境遭受破坏长江中下游流域的城市化建设和工业化发展,导致了大量的土地开垦,破坏了土地生态环境,失去了土地产生的生态服务功能。

同时,因为长江是中国最重要的流域之一,其承担着世界第三大生态系统保护任务。

土地资源破坏直接影响了长江流域的生态安全。

2. 耕地面积减少由于城市化和工业化建设,农业和耕地面积减少,造成了粮食生产压力,对该地区的经济和社会发展带来了困难。

可以看出,目前中国的粮食安全局面已经很紧张,改善长江中下游流域农业生态问题已成为当务之急。

3. 土地污染问题随着工业化、城市化和化肥农药使用等因素的增加,长江中下游流域的土地受到了严重的污染。

长江流域冲积区土壤侵蚀特征与防治研究长江流域是中国最大的流域之一,其冲积区具有丰富的土地资源和重要的农业生产能力。

然而,由于冲积区土地的特殊性质和强烈的人类活动,土壤侵蚀问题日益突出,给当地的可持续发展带来威胁。

一、土壤侵蚀的原因1. 天然因素:长江流域冲积区地形复杂,且多山多河,容易造成大量水土流失。

长时间的自然侵蚀作用使土壤质地疏松、结构不稳定。

2. 人类活动:过度的农业开垦和不合理的土地利用是造成土壤侵蚀的主要原因之一。

大量的耕地开垦和灌溉方式不当导致土壤失去了保持水分和固结的能力,容易被雨水冲刷和风蚀。

二、土壤侵蚀的表现1. 水土流失:长江流域冲积区降雨量较大,且多为暴雨,容易引发水土流失。

冲沟的形成和发展,使得土地贫瘠,农作物生长受限,同时还导致水库淤积和河道漫滩。

2. 风蚀:冲积区的土壤质地疏松,风力较大的地区容易发生风蚀。

风沙袭击使作物减产或失败,对生态环境造成破坏。

三、土壤侵蚀的影响1. 经济损失:土地退化导致农作物减产和品质下降,造成农民收入减少。

同时,冲沟的形成还使得水库淤积,降低发电量,对水资源的利用造成困扰。

2. 生态环境破坏:土壤侵蚀导致土地的贫瘠化,使原本丰富的生物多样性减少。

冲沟带走了大量的土壤养分,影响植被的生长,进一步威胁到区域生态系统的稳定性。

四、土壤侵蚀的防治研究1. 植被恢复:加强植被的恢复和保护工作是防治土壤侵蚀的重要手段之一。

通过种植某些具有抗风蚀和保土保水作用的植物,如柳树、刺槐等,可以降低风蚀的发生,并且能够保持水土,减缓水土流失。

2. 土地整治:通过合理的土地整治措施来减轻土壤侵蚀的程度。

对河道的整治和水土保持工程的建设可以减缓水土流失,保护冲积区土地资源。

3. 政策引导:制定相关政策法规,加强对农民的培训和指导,提高农民的土地资源保护意识。

同时,加强对农业生产的指导,推广可持续的农业耕作方式,减少对土壤的损害。

五、结语长江流域冲积区土壤侵蚀问题是一个复杂的环境问题,其防治需要政府、农民和科研机构的共同努力。

长江中下游洪水的成因及治理对策长江中下游洪涝灾害的成因及治理对策一、长江中下游的地形特点长江自出三峡后,进入下游平原区。

宜昌至湖口为中游,长 955公里,流域面积 68万平方公里。

湖口以下为下游,长 938公里,流域面积 12万平方公里。

干流自宜昌以下,河道坡度变小、水流平缓,枝城以下沿江两岸均筑有堤防。

其中以长 182. 35公里的荆江大堤最为重要和险要。

二、中下游洪涝灾害的原因洪灾与流域气候、自然环境及人类活动有极大的关系。

1.长江流域的洪涝灾害主要原因是暴雨成灾,集中降雨量多,强度大,持续时间长。

暴雨集中在 5, 10月,雨季中下游早于上游,南岸先于北岸,故一般年份各江河洪峰相互错开,不致造成大洪灾。

但如气象反常,雨带徘徊在长江南北两岸,两岸支流洪水和干流洪水同时袭来,外洪内涝,上压下顶,即可酿成大洪水灾害。

例如1998年的特大洪水。

2. 中下游地区天然水环境非常独特,沿江湖泊星罗密布,江湖连通,湖分江洪,具有联动的江湖关系。

湖泊具有较大的调洪作用。

但是,由于中上游无序砍伐,破坏植被,导致水土流失极为严重,长江之水日益变浑,含沙量大,使得湖泊淤积严重,洪道、湖底不断淤高,调蓄容积减少50亿立方米,洪水位抬高,洪涝灾害加剧。

(以洞庭湖为例,湖内多年平均淤积沙量为 9840万立方米,平均每年淤高达厘米,洪道、湖底不断淤积抬高,芦苇从生,洪水渲泄不畅 )3.不断进行围湖造地和洲土开发利用,造成湖面不断缩小,增加了洪水灾害的发生。

长江中下游地区是富饶的鱼米之乡,土地肥沃,突出问题是人口多、耕地少。

围垦使得湖面减少,为保护开发的耕地及居民,修建了许多民堤,人类活动极大地改变了江湖关系,使得洪灾加剧。

4.长江中下游平原及城市全赖堤防保护,大堤对防御中小洪水的作用不言而喻,但随着大堤的修高,洪水位也随之抬高,加之泥沙在河道中不断淤积,增加了洪水危害。

三、洪涝灾害的治理长江中下游治理洪涝的关键任务是,急需解决目前防洪标准偏低与特大洪水频发的矛盾。

长江流域水土流失变化及影响因素分析

顾朝军;朱永清;黄立文;孙奇石;陈逸方

【期刊名称】《中国防汛抗旱》

【年(卷),期】2022(32)S01

【摘要】近年来,长江流域下垫面条件发生显著改变,对流域土壤侵蚀产生重要影响。

基于长江流域2018年和2020年水土流失动态监测、1985年和1999年遥感监

测及2011年第一次水利普查数据,分析了长江流域水土流失变化及其影响因素。

结果表明,长江流域现有(2020年)水土流失面积33.7万km^(2),占土地总面积的18.81%。

在降雨量相对稳定背景下,流域水土流失面积和强度呈双下降态势。

与1985年相比,2020年水土流失面积减少22.5万km^(2),减幅40.04%,中度及以上水土流失面积减少75.55%,轻度侵蚀面积增加19.35%。

水土流失治理、土地利用转变、植被覆盖度提高和水土保持监管加强是流域水土流失减轻的主要原因。

【总页数】6页(P24-29)

【作者】顾朝军;朱永清;黄立文;孙奇石;陈逸方

【作者单位】长江水利委员会长江流域水土保持监测中心站

【正文语种】中文

【中图分类】S157.1

【相关文献】

1.近年来长江流域植被指数变化规律及气候因素影响研究

2.长江流域环境污染事故频数动态变化r及影响因素分解研究

3.我国省域水土流失面积变化与影响因素关系

的动态分析4.水土流失对长江流域洪灾的影响分析5.长江流域蒸发皿蒸发量的区域变化特征及影响因素

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。